夕阳红隔万重山

2021-12-13黄苗子

黄苗子

1.说学

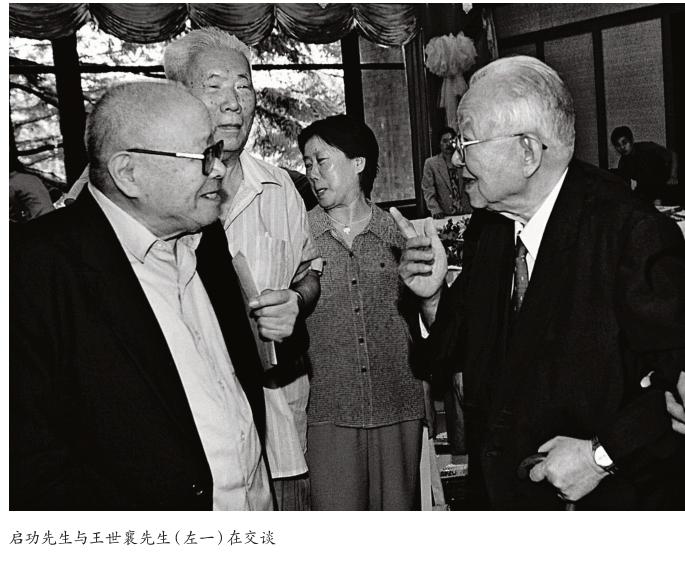

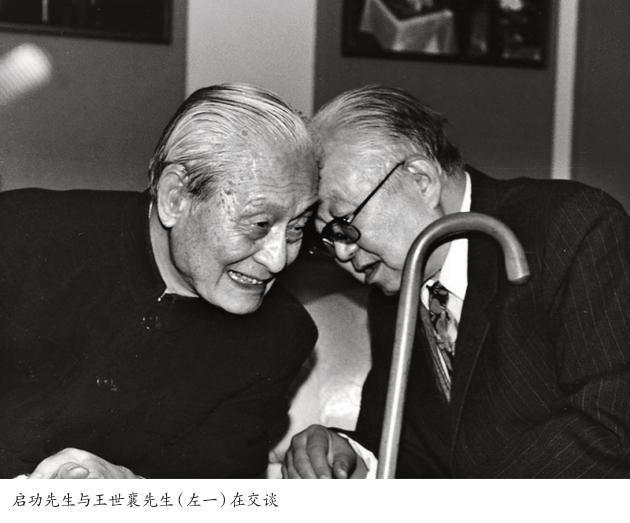

朋友如陈迩冬兄等,给启老写信,信封都直书“爱新觉罗启功”,但绝大多数亲友、门生,都只称“启功”—或加“先生”,或加“教授”。“启老”则是近年国内对他的通称,我和王世襄兄,有时跟他的学生叫“启先生”,一示尊敬,二则也是名副其实的教书“先生”也。启先生字元白,文教界的朋友,有时客气地称“启元白先生”,其实不对,正式的称呼应是“爱新觉罗(姓)元白(字)”,如称“启(名)元白(字)”,就等于叫“耷(名)八大(号)”、“其(“昌”名)玄宰”、“璜(名)白石(号)”了。但约定俗成,启先生本人呼牛呼马,是无所谓的。对于文艺界朋友问候“启先生好”时,他有时就直接了当地开起玩笑来:“岂敢、岂敢,我叫启(岂)敢,又叫启(起)哄。”

前些时候,当我知道启老在香港为愚夫妇书画题额时写“启功敬题”,就在电话上抗议不应用“敬”字,他立刻回答道:“不,不!我已改名,叫‘启恭敬了。”

他有一方给人题字的图章,刻“启予手”三字,用《四书》句,表示是他的手笔之意,很有意思。一位同學悟性特高,就说:“启先生参加我们的球赛吧。”启先生问为什么?他答:“启予足。”

启先生中学毕业后,一直受到学术界前辈、新会陈援庵(垣)先生的提掖诱导。以一个中学生,从师学过一些“经史辞章”的,陈先生初见面,就推荐他在辅仁大学附中教国文。两年后因为有人认为他不够中学教员的资格,援庵先生索性又改派他在大学教一年级国文。启先生现在任教的北京师大,就是和辅仁合并的,也就是辅仁大学的后身,所以启先生便把师大作为自己的家。启老天资本来极高,加上援庵先生治学态度的严格,对他有深刻影响。他在各方面的学问成就,他对教育事业方面的贡献,都和援庵先生的提挈有关。“文革”期间,援庵先生逝世,启先生在痛悼援庵先生的挽联中,有“信有师生同父子”那句至情的话。

关于启先生做学问的情况,他自己有几句过于谦逊的话:

功幼而失学,曾读书背书,虽不解其义,而获记其句逗。曾学书学画,以至卖所书所画,遂渐能识古今书画之真伪。又曾学诗学文,进而教诗教文,久而诗略悟其律,文略悟其法。……—《启功丛稿·前言》

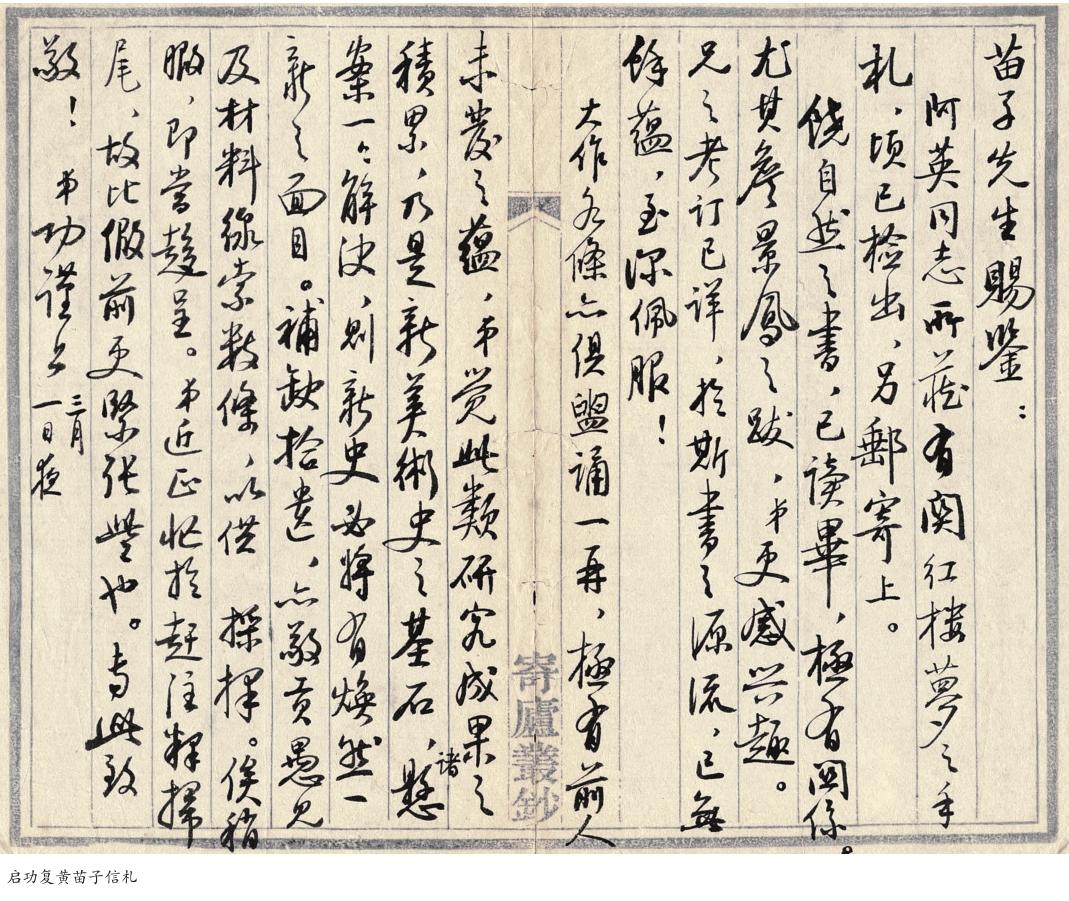

启先生的天分高,是朋友们公认的,他有惊人的悟性和记忆力。记得1962年,我在人民美术出版社负责《中国美术论著丛刊》的时候,我把已请人点校好的唐张彦远《法书要录》再求启先生审阅一遍,当他顺手翻到王羲之的书牍那一章,便兴致勃勃地指出某字传世帖作某;某牍与下牍误连,应分列;某牍与某牍应是一事,当合并等等,当时记得是在舍下,他手头无书,却能如数家珍地对王帖一一订正,这不能不使人感到惊奇。于是,索性再求他将这部书带回去重新点校一遍,这一部《法书要录》的出版,应当是整理得较好的一本古代书法著作,可惜印数不多,国内外注意到的人尚少。

“曾读书、背书……而获记其句逗”看似寻常,但对于学术方面来说,就实在不简单,要做到这一点,天分与刻苦,两者都不可或缺。又记得前几年某日,偶然想起看过一段记载,有个和尚爱写打油诗,出过一本诗集叫《牛山四十屁》,但想不出出处,便打电话向启先生请教,他随口就说:“这事见《聊斋》,你查查看。而且这和尚写的《牛山四十屁》,清末缪荃荪曾收入他的《书目》里。”果然后来从《聊斋》卷—《司札吏》的附录中,翻着这一条。启先生广泛的涉猎与过人的记忆力,不是下愚如区区者所能企及。

“曾学书学画”的人甚多,但“渐能识古今书画之真伪”,又是一门专门学问。启老曾任北京文化部文物局全国书画鉴定小组组长,共事者为谢稚柳、徐邦达、刘九庵等,都是全国数一数二的鉴定专家。启老常自谦说:“比起其他几位专家,我一点都不专,我教了几十年学,我只能称做教书专家。”但世事常常是辩证发展的,书画鉴定,不但要有纸、墨、印鉴的知识,要有时代风气和个人风格甚至装璜裱褙的知识,还要有诗文、史实、典籍、掌故的知识,只有越博,才能越成就其专。我们试读《启功丛稿》中的几篇考订文章,如《陆机平复帖考》,《孙过庭 书谱考》等,能从原迹墨书及内容,加以分析,判断真伪,寻绎根源,“鉴定”这一门学问,也需要博和专的相辅相成。

“诗悟其律,文悟其法”,在当代学人中如王力、吴组缃诸先生都可说当之无愧。但启先生说:他对于这两者只是“略悟”,可这一“略”也非比寻常,启先生写过《古代字体论稿》、《诗文声律论稿》、《论诗绝句一百首》、《论书绝句一百首》等发前人所未道的专著,这些学术方面的论著,文采风流,娓娓动听,论者谓“窃攀屈宋宜方驾”,这一“略”也不简单。

启先生治学,除了上述他自己说的几方面以外,在史学方面的探讨和贡献也不少。他是较早研究董其昌的山水画南北宗说的,其他美术史、书法史方面都有独特之见。例如他把元、明以来提出“行家”、“戾家”这种画家区别,画工画被目为“戾家”,士大夫画为“行家”,看出当时社会对绘画的趋尚和绘画“雅”、“俗”的争论(见《戾家考》),在中国美术史上,这也是前人所未道的。他花了几年工夫,为中华书局标点《清史稿》,使这部较完整的近代史,得以列入二十四史之后。对于“正史”,他也常有前人未道的见解,例如:

史官为帝王所雇佣,其所书自必隐恶扬善,歌功颂德。……后世秉笔记帝王事迹之书,号曰《实录》,观其命名,已堪失笑。夫人每日饮食,未闻言吃真饭,喝真水,以其无待申明,而人所共知其非伪者。史书自名《实录》,盖已先恐人疑其不实矣。又实录开卷之始,首书帝王之徽号,昏庸者亦曰“神圣”,童骏者亦曰“文武”,是自第一行起,即已示人以不实矣。

—《乾隆以来系年要录·跋》以上我以为是他多年追随援庵先生治史的心得。史,本来范畴极端广泛,古人说“六经皆史”,现在人看起来更不止这个范畴,凡过去事迹皆史,但治史一要“竭泽而渔地搜集材料”,那就需要博闻强记的功夫本领,更要实事求是、去粕存精的态度,抉出前人《实录》之不实,而不必相信其“吃真饭,喝真水”的表白也。

启先生的学问,在读书人都志在“成名成家”的年头,却自谦为“庞杂寡要,无家可成焉”(《启功丛稿·前言》)。

朋友们曾经私下议论:鲁迅先生如果生在另外一个环境中,他很可能像托尔斯泰写《战争与和平》那样写出大部头不朽之作,但时代只容许他挥匕首写杂文,没有“豪文”留下,应是“文豪”的憾事。陈寅恪先生学贯中西,精通多国语文及多种民族的失传文字,作为一位唐史专家已不算能展其才学于万一,但晚年却花几年工夫去考证柳如是和一位写《再生缘》的女作家,时光精力的浪费似乎可惜。启先生“无家可成”,最后被推为“书法家”,这也是时间空间的阴差阳错。魔术家在舞台上手巾一扬,要使空箱子变出来一头彩凤,但结果却飞出一只金鸡。金鸡也不错,许多人都在喝采了;但到底谁在施狡狯?连魔术家自己也不知道。

启先生有一首《沁园春》,抄在这里,略见此老对自己学问的谦恭态度:

检点平生,往日全非,百事无聊。计幼时孤露,中年坎坷,如今渐老,幻想俱抛。半世生涯,教书卖画,不过闲吹乞食箫,谁似我,真有名无实,饭桶脓包。偶然弄点蹊跷,像博学多闻见解超。笑左翻右找,东拼西凑,繁繁琐琐,絮絮叨叨。这样文章,人人会作,惭愧篇篇稿费高。收拾起,一孤堆拉杂,敬待摧烧。

附带说一下,此词上半阕说的“教书卖画”,严格地说,改为“卖字”,才是“实录”。启先生工画,山水兰竹,清逸绝伦,但极少露这一手,因为单是书法一途,已经使他尝尽了世间酸甜苦辣;如果他又是个画家,那还了得!

启先生肚子里的玩意儿究竟有多少,实在很难蠡测,他不但对满洲的风俗典章制度熟极如流,并且对满文满语也深有研究,所以这里说启先生之学,是不能尽其十一的。

《论衡》说:“通书千篇以上,万言以下,弘扬雅言,审定文牍,而以教授为人师者,通人也。”这不够,还应加上,记览宏博,门类纷披,而又融汇贯通,互相为用才算真正的“通人”。现在“家”太多,“通人”太少,启老其应为“文通先生”乎!

2.说书

书法是一门艺术,艺术是供人品尝的,有如厨师做菜,虽曰口之于味,有同嗜焉,但毕竟各人有各人的爱好。启先生曾是全国书法家协会主席,但中国人民,完全享有不喜爱启功书法的自由。

至于我,我自己认为喜爱启先生的书法,有许许多多的理由,主要的有以下几点:

功力深,是我佩服启先生书法的原因之一。我虽自认从小得名师邓尔雅先生的指导,但我从小不用功,中年东奔西跑,也没有有恒地学习书法。晚年对书法感兴趣,但正如启老所说:“六十多岁,至少从脑到手,也僵化了许多”,启老从做学问到写字,却从少到老,孜孜不倦地用功,所以他的书法,有血有肉,有笔有墨;而区区正由于少壮荒怠,一暴十寒,基本功方面,就如广东土话:“打马都赶不上”。

知识博。对于书法,启先生可以同你谈一千零一夜。从纸、墨、笔、砚的功能到文房四宝的演进;从碑帖的流传经过,某碑到某一朝代后缺某字,其后又缺某字,翻刻、伪造本与真本的区别;从某一朝代、某一派别到某人的风格特点;从执笔、临摹、间架结构、分行布白;……这些书法方面的问题、经验一直到历史,他都能如数家珍地向你道来,这样渊博的书法知识,至少是谫陋如我,甘拜下风的。

经验丰富。书法有如酿酒,老而益醇。启先生中年以前,小楷很像《灵飞经》的路子,雍容秀逸,含蓄多姿,晚年变谨严为萧散,变化也多起来,看启先生的行书,有如天女散花,飘潇入眼,清韵如琴,总是一种逸气。他曾总结学书经验:

一、曾向书家求教,问从执笔到选帖的各种问题,得到的答案,却互相不同,使我茫然,无所适从。二、所学只是在石头上用刀刻出的字迹,根本找不出下笔、收笔的具体情况。三、后来得见些影印的唐宋以来墨迹,才算初步见到古代书家笔在纸上书写真相。好比见着某人的相片,而不仅是见到他的黑纸剪影了。

—《启功书法作品选·自序》这些经验,自然是前人所未道的,他能够坦诚道出。摊开一本启功书法印本,再印证一下他的经验,就知道他不但鸳鸯绣出凭君看,并且是“愿”把金针度与人的。

啟先生的书法,用墨、用笔,都十分考究,他用墨不燥不湿,恰到好处,运笔游刃有余,骨肉匀称,字的结构更具有韵律感,使人百看不厌。“用笔何如结字难,纵横聚散最相关”(《论书绝句百首》之一,下同)。他认为书法用笔固然要讲究,但字的结构更加重要。我的看法,启老的书法,用笔、结字以至整篇的布局,都十分精到,所以百看不厌。而达到这样圆熟的境界,正是启老一生不断总结经验的结果。

书卷气。启老的书法,有时含蓄蕴藉,有时舒展流畅,这是作者在不同的情感酝酿下的表达。而贯串他整个书法艺术的内涵,则是充分的书卷气,这书卷气包涵渊博的学问修养,包涵一种读书人的气质。古今学者当中,例如王夫之、鲁迅,并不以书法名家,但他们的书法,因为充满了书卷气,就令人觉得醇厚隽永,意味盎然。书卷气是“胸中万卷书”的积发,无法顶替,无法冒充,有诸内而形诸外的。启先生“肚皮里有墨水”,这一点至少是区区我望尘莫及的。

启先生对于书法,反对用软的毛笔去追求刀刻在石上的字迹效果。他认为“拿毛锥来追利刃”的做法是徒劳的。“岂独甘卑爱唐宋,半生师笔不师刀”,“学书别有观碑法,透过刀锋看笔锋”,这是他针对包世臣、康有为那时流行的主张所持的见解。启先生不反对书法的革新,他认为一个时代,必然有一个时代的新风格和新流派出现,但是他反对盲目的,趋附时尚毫无根据的所谓革新,他说:

亦自矜持亦任真,

亦随俗媚亦因人;

亦知狗马常难似,

不和青红画鬼神。

在北京,有时候和从事书法革新的青年朋友讨论,我总是认为当代有沈尹默、启功这样传统功力很深的书法家是我们的幸运,这正如中国画当中有齐白石、黄宾虹、张大千一样,是给我们承先启后的过渡提供桥梁,艺术的发展是依附社会的发展,由渐变到突变的,不能没有根芽,没有依附,就凭空长出艺术之花。因此,扎扎实实的艺术基本功,还要从老一辈学,至于掌握了规律之后自己怎么变,那是自己的事;但乱和青红画鬼神去卖野人头,可能此路不通。

3.说教

启先生说:“幼而失学,提不到什么专长,从作童蒙师到大学教书,已经过了五十年。”他的名片,从来就只写“北京师范大学教授”一个职衔,其实他在社会上,许多“席”和许多“家”都加在他头上,并不是“无家可归”,只是他却十分自谦,说“中间作些‘副业,只是写写画画而已”。这还是说,启先生自己只承认是个教书专家,其他只是“副业”。

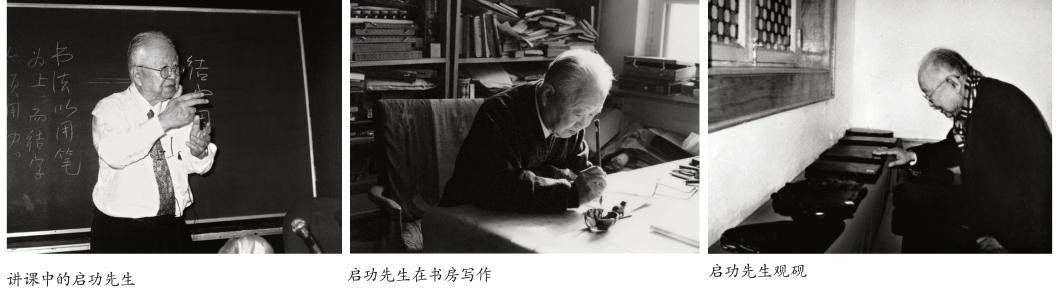

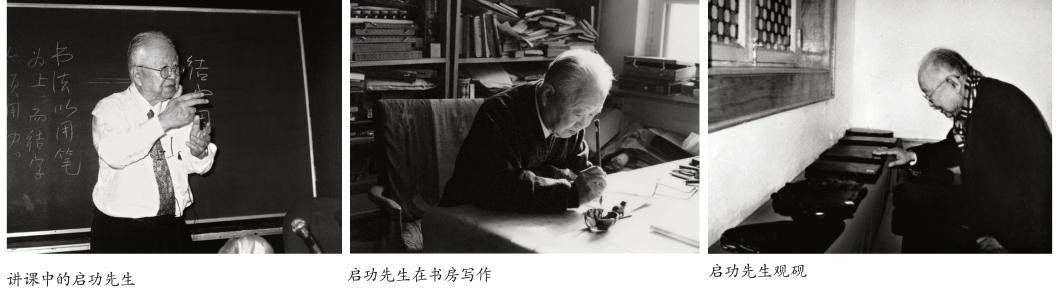

正因为如此,启先生的教学生涯是值得写一写的。可惜的是,我只间接地听到师大的同学上过启先生的课的,都如何深入浅出,引人人胜。我自己在一些机关学习会上,确也有几次听过启先生娓娓动听的书法讲话。但“予未得为孔子徒也”,启先生在教学方面的动人事迹,只能由他的学生来写,这一段算“暂缺待补”吧。

启先生对陈援庵先生的教导,是念念不忘的,他在纪念援庵先生诞生百年的文章—《夫子循循然善诱人》中,开宗明义就总结了援庵先生告诉他“怎样教书”,共为九条,既生动又切实,这大概是启先生在教书生涯中拳拳服膺的准则。例如:“一个人站在讲台上要有个样子,人脸是(和学生)对立的,但感情不可对立。”“不要发脾气,你发一次,即使有效,以后再有更坏的事件发生,又怎么发更大的脾气?万一无效,又怎么收场?”“批改作文,不要多改,多改了不如你替他作一篇……要改重要的关键处。”“万不可偏爱、偏恶,万不许讥诮学生”等等,不便一一照抄。总之,启先生在讲堂上的幽默风趣,殷切关怀,淹博通达,辩才无碍,赢得了无数青年的爱戴,培养出大批人才。

4.说人

记得50年代初,我在买来的几册旧《齐鲁学报》中第一次见到启先生的名字,那时拜读了他的《董其昌书画代笔人考》等论文,心想:像这样搞美术史才够味儿。那时我正在雄心勃勃地想在美术史方面下点功夫,但一看到这样博搜广集极有深度的“样板”,几乎失去信心,觉得自己肚子里的“料”,比起人家太差了。又一次是在旧书店中得到一册珂罗版的《雍睦堂法帖》,很高兴地拿去给叶誉虎(恭绰)先生看,叶先生说:“这是启功编的,他和溥雪斋一家,贵胄天潢之后常出一些聪明绝代人才。”这是我对启先生的初步印象。

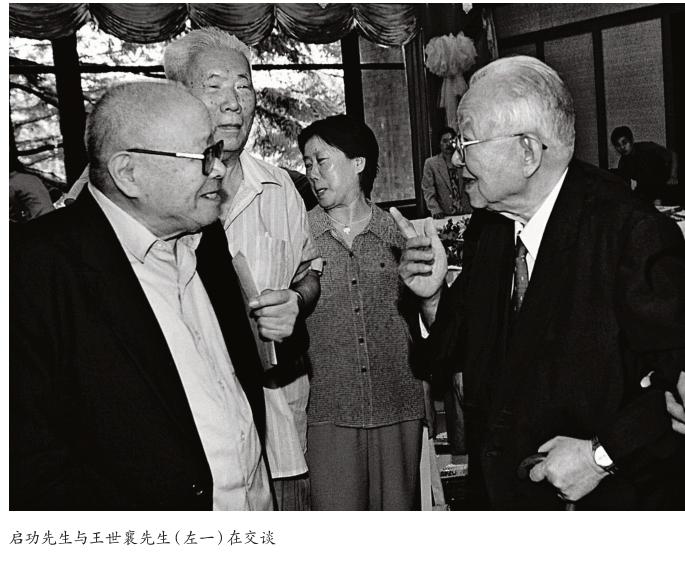

1957年后,我们的“中年”(启先生其实比我只大八个月,抚躬自问,真是“食粟而已”),都碰到些“坎坷”,那时我已从北京东城栖凤楼搬到芳嘉园,和王世襄兄住在一起,启老和世襄兄深交,就得以时相过从。只要听到隔墙一片“京油子”腔,一阵朗爽的笑,就知道启先生驾到。记得那时大家都比较有闲,世襄兄善治螃蟹,秋镫持螫,听启先生从三坟五典吹到蚊子苍蝇,现在回忆起来,还是平生至乐。记得当时闲得发慌,就相约写点读书笔记,写好由我去请友人施先生代抄。这时世襄兄的《明代家具研究》初稿,已经油印出来。我那本《吴道子事辑》初稿,也请启先生审阅一遍,三十多万字的文章,还我时逐一夹了不少签条。启先生的《诗文声律论稿》,自己用小楷抄改了九遍,还不满意,还要朋友提意见。这种认真态度,使我暗中咋舌。

启先生那时候已同夫人由黑芝麻胡同迁居小乘巷,夫人章佳氏,也是“东胡”族,比启先生年长一岁,斗室一椽,不改其乐。70年代初,章佳夫人不幸病故,启先生伤怆至深,曾把夫人生前替他收藏起来的水墨精品裱成册页,自己题上多首悼亡诗,情感之深,不忍卒读。因向知好征题,遂得拜观。其后许多朋友都半开玩笑地向启先生提到续弦问题,启先生总是支吾了事,我想起他那本册页,总是不忍向他提这件事。

启先生没有儿女,由一位亲戚晚辈伺候起居。小夫妇有一男孩,现年也有八九岁,前几年启老每次出国,必然买个玩具大狗熊或猴子什么的归赠这个孙子。海关人员不知底蕴,还向我打听,启老年纪一大把,为啥每次回来还抱个洋娃娃?

启老爱做打油诗词,可惜此文写于客中,没能抄录一二。这些打油之作多是自嘲,读后令人笑中有泪,可说是打油的上乘。

这里且介绍他老人家六十六岁(1978年)所作的《自撰墓志铭》,以见风格之一斑:

中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。

这一墓志铭,看得出中国知识分子魏晋风流的某些传统。

启老在陌生人面前显得庄重;对熟朋友,却爱开点小玩笑。黄胄兄不良于行。有一天,两人一起上楼,启老先走一步,黄胄说,咱俩又不是龟兔竞走,你何不等我一下?启老马上答日:我半道还要睡觉等你。又一次两人同坐,启右黄左,黄胄又说:咱俩并排坐着,像土地爷土地奶奶。启老即说:右边的是土地爷。

启先生敬老尊贤,温良恭俭让。出国、开会,遇有比他年长的人,总是让长者先行、先发言。这些规矩,年轻人或目之为“迂”,而君子以为知礼。

80年代以后,启先生声名日高,开会、应酬、演讲、出访,日不暇给,而慕名来访的人,更是其门如市。那时他住在北师大小红楼宿舍,自己在门外贴上许多“启功谢客”、“大熊猫病了,谢绝参观”,以及师大正式贴上公文,宣布启功因病不能见客等等,都完全失效。鄙人目睹心焦,彷徨无策,因戏为《保护稀有活人歌》,向社会呼吁,时1984年4月也,歌曰:

国子先生醒破晓,不为惜花春起早,只因剥啄叩门声,“免战”牌悬当不了。入门下马气如虹,嘘寒问暖兼鞠躬,纷纷挨个程门立,列队已过三刻钟。先生歉言此地非菜市,不卖黄瓜西红柿,诸公误入“白虎堂”,不如趁早奔菜场。众客纷纷前致辞,愿求墨宝书唐诗,立等可取固所愿,待一二日不为迟。或云夫子文章伯,敝刊渴望刊鸿词;或云小号新门面,招牌挥写非公谁;或云研究生,考卷待审批,三四十卷先生优为之;或云书画诗词设讲座,启迪后进唯公宜;或云学术会议意义重,請君讨论《红楼梦》;或云区区集邮最热衷,敢乞大名签署首日封,纷呶未已叩门急,社长驾到兼编辑,一言清样需审阅,过期罚款载合约;一言本社庆祝卅周年,再拜叩首求楹联……。蜂衙鹊市仍未已,先生小命其休矣。早堂钟响惕然惊,未盥未溲未漱齿。渔阳三挝门又开,鉴定书画公车来,国宝月旦岂儿戏,剑及履及溜之哉!吁嗟夫,骅骝骐骥世所少,故伯乐常有而千里马不常有,百千伯乐一骏牵,甲曰挽轭、乙曰犁地、丙曰使牵盐。马思边草拳毛动