新型H型钢支撑体系设计分析及工程应用研究*

2021-12-11黄沛林

韩 磊,孙 旻,黄沛林,陈 华,王 强

(中国建筑第八工程局有限公司, 上海 200135)

0 概述

随着城市地下空间的大规模开发,我国基坑工程数量和面积不断增加[1-3]。在软土地区,基坑工程往往采用钢筋混凝土支撑体系[4-6]。钢筋混凝土支撑不仅施工周期长,而且在拆除时会产生大量废弃混凝土,同时还会造成噪声和粉尘污染,既浪费资源又污染环境。钢结构支撑体系采用钢管或者型钢等钢构件作为基坑的内支撑,与钢筋混凝土支撑相比,钢结构支撑可以重复使用,且在使用过程中不产生废弃物,符合高效经济、绿色环保的工程发展理念。我国基坑工程从20世纪90年代开始使用钢结构内支撑体系,由于传统钢支撑体系和施工方法容易造成钢支撑预加轴力损失,不利于基坑围护结构的变形控制,因此,钢结构内支撑体系以往主要在地铁、隧道等长条形基坑施工中应用较多[7-12],没有在深大基坑中得到推广应用。

本文以上海静安府项目基坑工程为背景,介绍了一种可以用于深大基坑的新型H型钢支撑体系。并对基坑围护桩变形和新型H型钢支撑轴力进行现场监测,分析围护桩顶位移、桩体水平位移和新型H型钢支撑内力的变化规律,并将其与钢筋混凝土支撑区域的围护桩变形进行对比分析,验证该新型H型钢支撑体系在深大基坑工程中应用的可行性。

1 工程概况

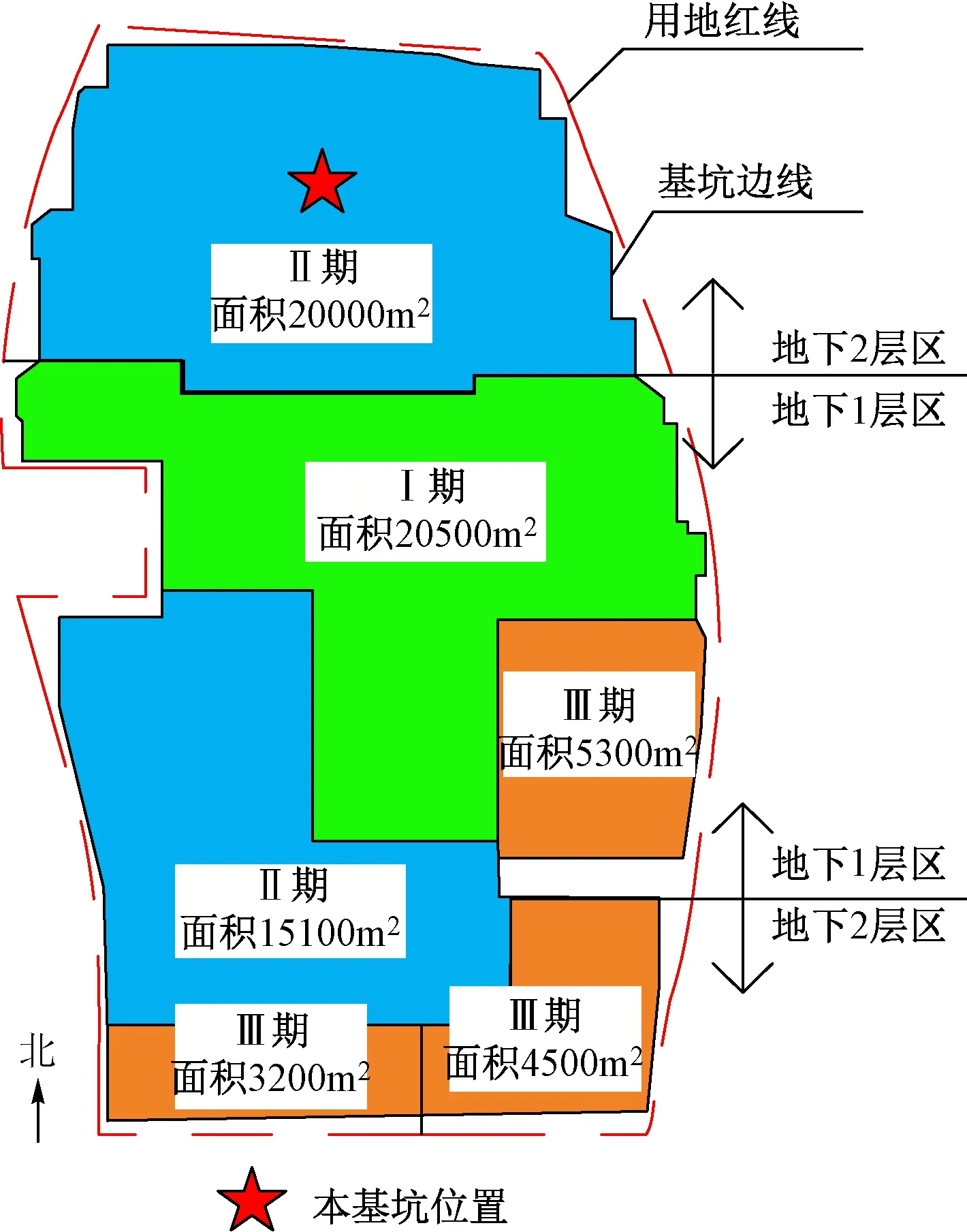

上海市静安府住宅项目位于中、外环间,紧邻中环,东临平陆路,南临汶水路,西临万荣路、北临江场西路。本工程总占地面积约76 000m2,基坑开挖面积约68 600m2,分Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ三期完成。本工程Ⅱ期地面建筑由5栋17~33层高层、7栋4~6层多层建筑及配套物业管理社区用房等组成,下设1~2层地下室,共分为两个标段,其中1标位于地块北部,基坑开挖面积约20 000m2,2标位于地块西南部,基坑开挖面积15 100m2。新型H型钢支撑位于Ⅱ期1标基坑,基坑位置示意图如图1所示。基坑长约200m,宽约120m,周长630m,开挖深度8.7~9.3m。南侧为Ⅰ期结构(地下1层),该基坑施工时,南侧结构已出±0.0标高,其余侧为规划道路。基坑安全等级为二级,环境保护等级为三级。

图1 基坑位置示意图

根据工程勘察报告,场地地貌类型属滨海平原地貌单元,地貌形态单一,地形较为平坦。该场地地基土在勘察范围内均为第四系松散沉积物,主要为饱和黏性土、粉性土和砂土组成。拟建场地揭示土层主要为9个主要层次及分属不同层次的亚层,其中①层土为杂填土、②~⑤层土为全新Q4沉积物,⑥~⑨层土为晚更新世Q3沉积物,⑥层只在少数钻孔出现。场地内典型土层分布情况如图2所示,各土层物理力学参数如表1所示。

图2 典型地质剖面图

各土层物理力学参数 表1

场地及周边无地表水分布,地下水由浅部土层中的潜水和深部土层中的承压水组成,地下水补给来源主要为大气降水和地表径流。场地地下潜水位埋深为0.5~1.45m。承压水主要赋存于⑦层、⑧21层、⑧22层及⑨层砂性土中,水位埋深约3~12m。

2 新型H型钢支撑体系简介

新型H型钢支撑体系构造示意图如图3所示,主要由H型钢支撑、钢围檩、系杆、千斤顶、立柱和托梁等组成。钢支撑、钢围檩、系杆均为模数化的H型钢构件,材质为Q345,截面均为H400×400×13×21,钢构件之间全部采用螺栓连接。单根H型钢支撑之间采用系杆连接,系杆与H型钢支撑位于同一水平面,形成平面桁架体系,可以大大增强钢支撑的整体性和稳定性。竖向立柱根据实际情况选择,当支撑全部为新型H型钢支撑时,立柱一般采用截面为H400×400×13×21型钢;当支撑为钢筋混凝土支撑和新型H型钢支撑组合时,立柱一般采用格构柱。千斤顶通过螺栓安装在H型钢支撑的一端,直到H型钢支撑拆除时才取出,可以实时监测和调整H型钢支撑轴力。与传统钢支撑体系相比,新型H型钢支撑采用全螺栓装配连接,可以任意组合、拼装,极大地提高了施工的便捷性。而且,新型H型钢支撑可采用八字撑以及双拼甚至三拼等形式进行组合,增强其受力性能,满足深大基坑工程的应用需求。

图3 新型H型钢支撑体系构造示意图

3 基坑围护结构设计

基坑原始围护结构方案为竖向围护桩+两道钢筋混凝土水平支撑:1)基坑北侧开挖深度为9.3m,为地下2层,竖向围护结构为SMW工法桩,采用3φ850@600三轴搅拌桩施工,套打一孔,桩长19.2m,水泥掺量20%,内插型钢布置方式为插二跳一,型钢截面为H700×300×13×24,型钢长度为20m;2)基坑南侧开挖深度为8.95m,为地下2层,基坑南侧围护结构的外侧为已建地下室(地下1层),考虑到基坑南侧围护结构背后无土体平衡南北向对撑传来的支撑力,需要采用传力带将传到围护结构上的支撑力传给南侧已施工的地下结构,因此基坑南侧竖向围护结构采用刚度较大、整体性较好的钻孔灌注桩,钻孔灌注桩规格为φ800@1 000,桩长18m,外侧为三轴搅拌桩止水帷幕,采用3φ850@600三轴搅拌桩施工,套打一孔,桩长14.5m;3)基坑东侧和西侧开挖深度为9.25m,为地下2层,竖向围护结构为SMW工法桩,采用3φ850@600三轴搅拌桩施工,套打一孔,桩长20.2m,水泥掺量20%,内插型钢布置方式为插二跳一,型钢截面为H700×300×13×24,型钢长度为21m;4)水平支护结构为两道钢筋混凝土支撑,支撑高度分别为地表以下1.2m和5.15m,混凝土强度等级C35。基坑原始围护结构方案平面示意图如图4(a)所示,支撑杆件截面尺寸及距离地表深度如表2所示。

图4 基坑围护结构平面示意图

钢筋混凝土支撑参数 表2

众所周知,钢筋混凝土支撑施工周期长,且拆撑时还会产生大量建筑垃圾,不但噪声大,而且污染环境。因此,为加快工程施工进度,提高项目绿色施工水平,减少建筑废弃物,在保持基坑竖向围护结构和第一道钢筋混凝土水平支撑不变的情况下,本基坑将第二道钢筋混凝土支撑局部替换为新型H型钢支撑体系,H型钢支撑截面为H400×400×13×21,长度45m,间距12.5m;托梁采用双拼32b槽钢;竖向立柱采用截面为460×460格构柱,第二道支撑方案更改后的基坑围护结构平面示意图如图4(b)所示,图中虚线方框内部分即为替换后的新型H型钢支撑,最终的基坑围护结构的1-1和2-2剖面图如图5所示,施工完成后的现场照片如图6所示。

图5 基坑围护结构剖面示意图

图6 基坑支撑体系施工完成后的现场图

H型钢支撑安装完毕,需要施加预加轴力对基坑竖向结构进行支撑,传统钢支撑的做法是在施加完预加轴力后,打入钢楔,然后将千斤顶取出,该施工方法极易导致钢支撑预加轴力损失,而且无法达到实时监测和补充轴力的效果,容易导致事故的发生[13-14]。本文提出的新型H型钢支撑体系中,千斤顶(图7)一直保留在钢支撑中,直到钢支撑拆除时随着一起拆除。千斤顶受力示意图如图8所示,千斤顶工作机理如下:千斤顶作为新型H型钢支撑体系的一部分,直接安装在H型钢支撑杆件中,千斤顶前后两个端面与H型钢支撑连接,千斤顶上有压力表以及无线发射器,可以通过移动终端实时监测H型钢支撑轴力。H型钢支撑安装完成后,油泵通过千斤顶油管口向千斤顶油缸内压入液压油使千斤顶油缸伸长,给H型钢支撑施加预加轴力,预加轴力达到设计值时,用螺环将油缸位置锁住,防止H型钢支撑轴力减小时油缸回缩。当H型钢支撑轴力减小时,千斤顶压力表读数减小,无线发射装置将读数发送至移动终端,工作人员收到提醒后,会立即使用油泵通过油管口向千斤顶油缸压入液压油给千斤顶补压,补压完成后,用螺环将油缸位置锁住。这样可以实时监测H型钢支撑的轴力值,并且在H型钢支撑轴力发生损失时,可以进行实时补偿,保证新型H型钢支撑体系的安全。

图7 新型H型钢支撑千斤顶安装示意图

图8 千斤顶受力示意图

4 基坑现场监测测点布置

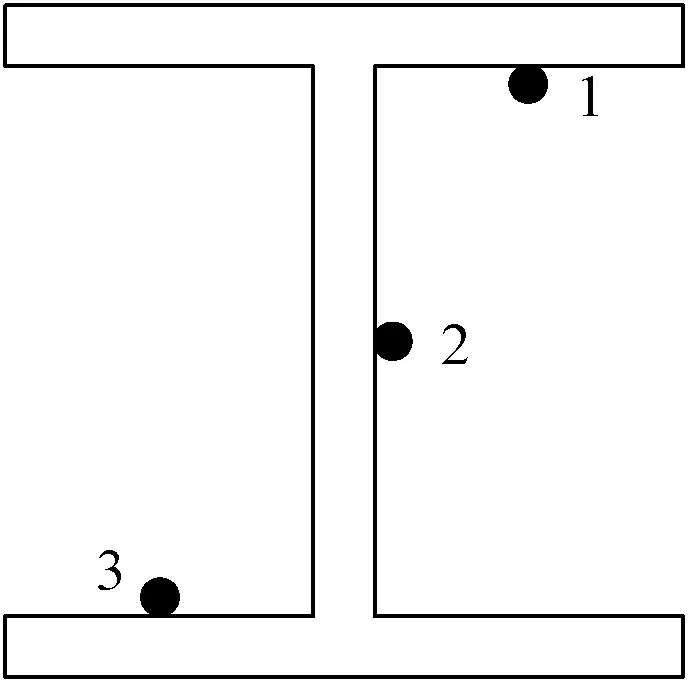

为了研究新型H型钢支撑的支撑效果以及受力性能,并与钢筋混凝土支撑的支撑效果进行对比,本研究对基坑变形和H型钢支撑轴力开展了现场监测。现场测点布置如图9所示,其中W1~W8,W16~W24为围护桩顶位移测点;C1~C4,C7~C10为围护桩体水平测斜测点;Z1~Z16为H型钢支撑轴力测点,由于图中空间限制,仅在图中标出了Z1,Z8,Z9,Z16位置,其中,Z1~Z8为基坑北侧H型钢支撑轴力测点,自西向东依次排序,Z9~Z16为基坑南侧H型钢支撑轴力测点,自西向东依次排序,每个测点处布置3个传感器,布置形式如图10所示,分别标号为1,2,3。采用基康BGK-4000型表面应变计监测H型钢支撑轴力,轴力通过自动数据采集仪进行采集,表面应变计安装完成后的现场实物图如图11所示。

图9 基坑现场监测测点布置图

图10 钢支撑轴力断面测点布置形式

图11 BGK-4000型表面应变计现场安装实物图

5 监测结果对比分析

本基坑工程开挖施工节点如下:1)2016年10月30日,第一道钢筋混凝土支撑开始施工;2)2016年11月25日,地下一层开始开挖;3)2016年12月6日,第二道钢筋混凝土支撑和钢支撑开始施工;4)2016年12月31日,地下二层开始开挖;5)2017年1月20日,基坑底板浇筑完毕。

5.1 围护桩顶位移监测结果分析

围护桩顶垂直位移和水平位移随基坑开挖变化规律分别如图12和图13所示,其中正值表示桩顶隆起或向基坑外位移,负值表示桩顶沉降或者向基坑内位移,为了消除边界效应的影响,图中没有给出基坑四个角点W1,W8,W16,W24测点的数据。另外,W19测点在监测过程中发生破坏,在图中亦未体现。

图12 围护桩顶垂直位移变化规律

图13 围护桩顶水平位移变化规律

从图12和图13中可以看出,围护桩顶的垂直和水平位移变化规律与基坑开挖工况密切相关,在第一道和第二道水平支撑施工时,围护桩顶垂直位移基本保持不变,水平位移发生了向基坑内的变形,最大水平位移值约18mm;在基坑地下一层和二层开挖时,围护桩顶垂直位移和水平位移都发生了明显的变化,围护桩顶最大垂直位移发生在基坑北侧W7测点,向下沉降约25mm,围护桩顶最大水平位移在基坑北侧和南侧基本相同,向基坑内变形约27mm;待基坑底板浇筑完成以后,围护桩顶垂直和水平位移基本不再变化。因此,在基坑开挖过程中,为了控制基坑变形,保证基坑安全,应该尽量缩短基坑开挖时间,尽快浇筑底板。

对H型钢支撑和钢筋混凝土支撑的支撑效果进行对比分析。从图12可以看出,新型H型钢支撑范围内各测点(基坑北侧W4,W5测点和基坑南侧W20,W21测点)与钢筋混凝土支撑范围内各测点(基坑北侧W2,W3,W6, W7测点和基坑南侧W17,W18,W22,W23)的垂直位移变化规律和最终变形值基本一致。基坑北侧各测点垂直位移最终稳定在20~25mm之间,基坑南侧各测点垂直位移最终稳定在12~20mm之间;从图13可以看出,除了W21测点水平位移较大外,新型H型钢支撑和钢筋混凝土支撑范围内的各测点的水平位移变化规律和最终变形值基本一致。基坑北侧各测点水平位移最终稳定在20~27mm之间,基坑南侧的各测点水平位移最终稳定在15~22mm之间;由此可见,新型H型钢支撑的支撑效果与钢筋混凝土支撑基本一致。另外,从图12和图13可以看出,基坑北侧各测点的位移普遍大于基坑南侧各测点的位移,这是由于本基坑开挖时,基坑南侧围护结构的外侧为已建地下室(地下1层),作用在围护桩上的土压力比基坑北侧小的缘故。总体而言,围护桩顶最终的垂直位移和水平位移分别为25mm和27mm左右,满足规范和设计要求。因此,本研究提出的新型H型钢支撑体系满足工程安全和变形要求,可以作为深大基坑的水平围护体系。

5.2 围护桩体水平测斜监测结果分析

由于基坑南侧围护桩体测斜孔在施工过程中被破坏,因此,本文仅分析基坑北侧围护桩体水平测斜监测结果。图14和图15分别为基坑北侧H型钢支撑区域和钢筋混凝土支撑区域各测点桩体不同深度处的水平测斜变化曲线,正值表示向基坑外位移,负值表示向基坑内位移)。从图14和图15中可以看出,围护桩体的最大水平位移与基坑开挖深度密切相关,在2016年12月30日,基坑地下二层开始开挖之前,桩体最大水平位移发生在距离地表深度约5m的位置,即基坑开挖深度位置,桩体最大水平位移约12mm。随着基坑地下二层开挖深度的增加,桩体水平位移逐渐变大,最大水平位移位置也逐渐下移,且表现为中间大、两端小的“弓”形,待基坑底板浇筑完成后,桩顶处水平位移基本不再变化,桩体中间的水平位移还在继续增大,最终桩体最大水平位移约为25mm,发生在约距离地表深度为10.5m的位置,即基坑底以下约1m处。另外,可以发现,新型H型钢支撑区域的C2和C3测点与钢筋混凝土支撑区域的C1和C4测点在不同深度处的桩体水平测斜变化规律和最大水平位移基本一致,也就是说,新型H型钢支撑的支撑效果可以达到钢筋混凝土支撑的支撑效果,且围护桩体的最大水平位移均约为25mm。

图14 钢支撑区域桩体水平测斜曲线

图15 钢筋混凝土支撑区域桩体水平测斜曲线

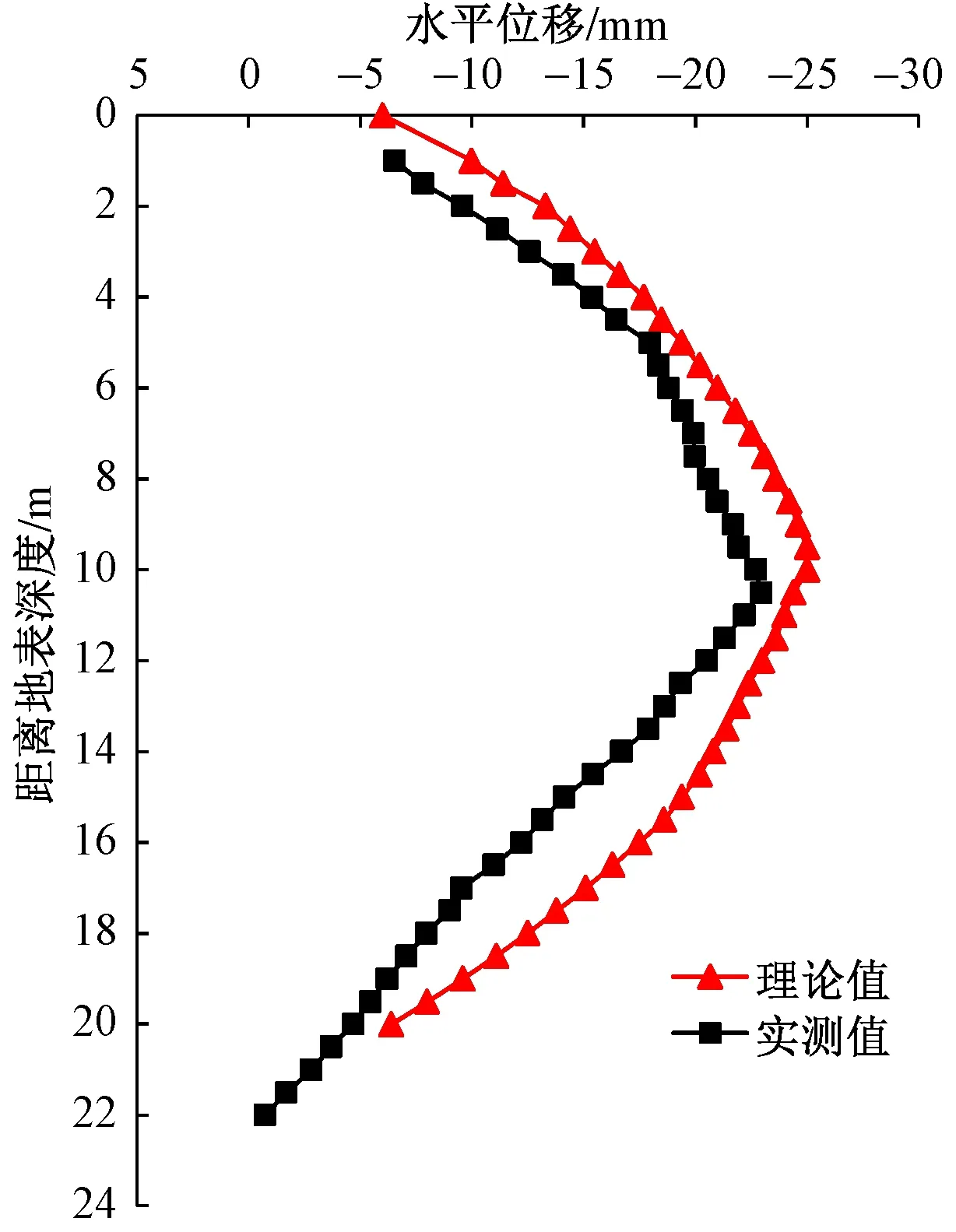

为了分析新型H型钢支撑体系设计的合理性,将1-1剖面围护桩水平位移设计计算得到的理论计算值与实测值进行对比分析。1-1剖面围护桩水平位移理论计算值与实测值对比如图16所示,由于C1~C4测点水平测斜变化规律和最大水平位移值基本一致,选取C3测点实测值进行对比分析。从图16中可以看出,同一深度处的围护桩水平位移理论计算值比实测值略大,但分布规律与实测值基本一致,均表现为中间大、两端小的“弓”形,围护桩最大水平位移理论计算值比实测值大3mm左右,位置基本一致。这也间接说明了新型H型钢支撑体系理论计算的正确性和合理性,且新型H型钢支撑体系能够满足工程安全和变形要求,可以作为深大基坑的水平围护体系。

图16 C3测点围护桩水平位移理论计算值与实测值对比曲线

5.3 新型H型钢支撑轴力监测结果分析

钢支撑轴力监测结果如图17所示,由于各测点轴力变化规律基本类似,因此,本文选取了基坑北侧的Z1测点和基坑南侧的Z14测点进行分析。从图中可以看出,随着基坑的开挖,钢支撑轴力呈现出逐渐增加的趋势,这是由于随着基坑的开挖,围护桩发生了向基坑内侧的位移(图14和图15),导致作用在钢支撑上的轴力逐渐增大。另外,由于受到气温、基坑变形状态以及施工扰动等因素的影响,钢支撑轴力有所波动,特别是2017年1月30日前后,钢支撑轴力变化比较明显,这是因为该日期前后,由于降雨导致气温降低了将近20℃,受到钢材热胀冷缩的影响,导致钢支撑轴力发生了突降。现场通过千斤顶加压,将钢支撑轴力提高到正常值,保证钢支撑的支撑效果。由于钢支撑轴力受温度影响比较明显,因此,在钢支撑施工过程中,应持续对钢支撑轴力进行监测,并对钢支撑轴力进行动态调节,防止由于钢支撑轴力的突然变化对基坑的稳定和安全产生影响。

图17 钢支撑轴力变化曲线

2016年12月30日和2017年1月28日Z1-2(Z1中标号2的传感器,余同)和Z14-2测点的钢支撑轴力与温度之间的关系曲线如图18所示。从图中可以看出,钢支撑轴力随着温度的升高而增大,钢支撑轴力与温度成线性关系。采用最小二乘法对轴力和温度进行线性拟合,可以发现,钢支撑温度每升高1℃,其轴力增加约30kN。其中,Z1-2测点在2016年12月30日的温度为0.5~10℃,温度每升高1℃,钢支撑轴力仅增加约30.4kN;Z1-2测点在2017年1月28日的温度为5~15℃,温度每升高1℃,钢支撑轴力增加约34.2kN,比2016年12月30日的增加量高约3.8kN。Z14-2测点在2016年12月30日的温度为1~10.5℃,温度每升高1℃,钢支撑轴力仅增加约29.7kN;Z14-2测点在2017年1月28日的温度为5~15℃,温度每升高1℃,钢支撑轴力增加约33.7kN,比2016年12月30日的增加量高约4kN。可以发现,温度较高时,气温变化对钢支撑轴力的影响更大。

图18 温度对钢支撑轴力影响变化曲线

6 结论

(1)围护桩顶位移与基坑开挖工况和基坑底板浇筑速度密切相关,基坑开挖卸荷会引起桩顶产生明显的位移,基坑底板浇筑完成后,桩顶位移基本不再变化,在基坑开挖过程中,应尽量缩短基坑开挖时间,尽快浇筑底板。

(2)随着基坑开挖深度的增加,围护桩桩体水平位移逐渐增大,最大水平位移位置也随着基坑开挖面的下降而逐渐下降;桩体水平位移最大值约25mm,发生在基坑底以下约1m处,最终桩体水平位移表现为两端小、中间大的“弓”形。

(3)随着基坑开挖深度的增加,H型钢支撑轴力逐渐增大;H型钢支撑轴力受气温影响比较明显,气温每升高1℃,钢支撑轴力增加约30kN,且气温越高,单位温度变化对钢支撑轴力的影响越明显。

(4)新型H型钢支撑区域围护桩顶位移和桩体水平位移的变化规律、围护桩顶位移和桩体水平位移最终变形值与钢筋混凝土支撑区域基本一致,且都在安全范围以内,满足设计和规范要求。因此,本研究提出的新型H型钢支撑体系安全可靠,而且施工工期短、成本低,可以为类似工程提供参考。