四川米仓山国家级自然保护区

2021-12-09李莉

李莉

自然保护区是生态系统的天然本底,在涵养水源、保持水土、改善环境和保持生态平衡等方面发挥重要作用。这些自然保护区保护着我国70%的陆地生态系统种类、80%的野生动物和60%的高等植物,也保护着约2000万公顷的原始天然林、天然次生林和约1200万公顷的各种典型湿地。同时为进行各种生物学、生态学、地质学、古生物学及其他学科的研究提供有利条件,为环境的监测和定位研究提供了良好的基地。

四川米仓山国家级自然保护区位于四川盆地北部广元市旺苍县境内,总面积23400公顷,为中国南北自然分界线——秦岭至大巴山的重要组成部分。

四川米仓山国家级自然保护区属中亚热带湿润季风气候,因特殊的地理地貌影响,四季分明,雨量充沛,光热资源丰富,无霜期较长,山地气候明显。

米仓山中多数山体为圆锥状的石灰岩和白云岩峰丛地貌景观,站在山体南麓北望,一列列酷似囤围般的山峰高耸入云。米仓山的峰丛看上去与广西、贵州一带的类似,但峰丛多发育在山脉之上,而贵州、广西的峰丛则主要生长在盆地之中。构成米仓山岩层主体的是花岗岩、变质砂岩、石灰岩和白云岩。米仓山主峰光雾山海拔2507m,峰体浑圆,这是花岗岩球状风化、寒冻风化的综合结果。

动物资源

鱼类6目13科51属70种占四川省鱼类种数的28.69%、两栖类2目9科18属32种占全省两栖动物种数28.83%、爬行类2目8科20属31种占全省爬行类动物种数的36.90%、鸟类17目93科173属241种占全省鸟类种数的39.19%,且中国特有鸟类较多,占全国特有种数的14.29%、哺乳类7目24科67属88种占四川省哺乳类动物种数的40.37%,共有脊椎动物34目147科329属462种。

在保护区462种脊椎动物中,属于国家Ⅰ级重点保护的野生动物有豹、云豹、林麝、扭角羚、金雕五种;属国家Ⅱ级重点保护的野生动物有大鲵、豺、红腹角雉、藏酋猴等39种;国家保护的有益或者有重要经济、科研价值的动物如毛冠鹿、豹猫等161种。猕猴、大鲵、黑熊等在保护区较为常见。保护区内分布的国家重点保护的野生动物占四川省分布的国家重点保护野生动物的29.93%。

毛冠鹿

鹿科毛冠鹿属哺乳动物,体长约920毫米,尾长约120毫米,肩高490毫米,体重约30公斤左右。

体中等大小,与赤鹿相仿、鼻端裸露,眼较小,无额腺,眶下腺特别显著,耳较圆阔,额部有一簇马蹄形的黑色长毛,故称毛冠鹿。雄鹿有角,角极短长度仅1cm左右,且角冠不分叉,尖略向下弯,隐藏在额顶上的一簇长的黑毛丛中;雌鹿无角。尾短。

毛冠鹿的被毛粗糙,一般为暗褐色或青灰色,冬毛几近于黑色,夏毛赤褐色。体毛较粗硬,通体暗棕褐色二头颈的毛在近毛尖处有白色环,眼上方有灰纹与额部毛冠分界。耳内侧白色,下部有黑色横纹,耳背尖端白色,脸颊和吻部稍杂有苍白色的毛,腹部、鼠蹊部和尾的下面纯白色。幼兽毛色暗褐色。在背中线两侧有不很显著的白点,排列成纵行,其旁也有斑痕。

毛冠鹿的头骨细长,前颌骨与鼻骨不相连,为上颌骨所隔,鼻骨后半部向侧突出成翼状,吻旁倾斜,所以鼻骨的翼状部分向下与鼻梁几乎成一直角,上颌骨、额骨、鼻骨和泪骨间的空位只余一狭缝。雄性有角。额骨的后外侧向后突起而长出角,角基不向头骨前面延伸成棱状脊,这是与麂类不同之处,眶下腺的腺窝大而深,卵圆形,其直径长于眼窝的直径。雄性的上犬齿大而侧扁,向下微曲,后缘锐利,雌性上犬齿小。其栖居在山区的丘陵地带,繁茂的竹林、竹阔混交林及茅草坡等处,它们不喜欢潮湿,春天以后多在较高的山上避暑,冬天则下到低山朝阳处避寒。

食性与黄麂相似,均喜食蔷薇科、百合科和杜鹃花科的植物,但黄麂喜食这类植物的种子或果实,毛冠鹿则食这些植物的枝叶。另外毛冠鹿有时进入农田偷食玉米苗、大豆叶、薯类和花生叶等。

毛冠鹿的听觉和嗅觉较发达,尤其是眼下腺,可算是鹿类最发达者,它对于种间的相互联系、寻找配偶等都起到相当大的作用。毛冠鹿性情温和,白天隐居于林下灌丛或竹林中,晨昏时出来活动觅食,一般成对活动。可是到了秋天交配季节,雄者为了争雌,情况就大不一样了,它们彼此用犬牙及前蹄相击,常致血迹斑斑,方才分出胜负。它机警灵活,一有动静,就会一溜烟似的遁走,连猎狗也追它不上。可是,它有个致命的弱点,逃跑的时候,它将尾巴高高地翘起,那内侧白毛仿佛是扯起的“白旗”,目标显著。往往由此而被猎杀。

豺

豺的外形与狼、狗等相近,但比狼小,而大于赤狐,体长95~103厘米,尾长45~50厘米,肩高52~56厘米,体重20千克左右,大的豺王可以勉强30千克左右。头宽,额扁平而低,吻部较短,耳短而圆,额骨的中部隆起,所以从侧面看上去整个面部显得鼓起来,不像其他犬类那样较为平直或凹陷。

四肢也较短,体毛厚密而粗糙,体色随季节和产地的不同而异,一般头部、颈部、肩部、背部,以及四肢外側等处的毛色为棕褐色,腹部及四肢内侧为淡白色、黄色或浅棕色,尾较粗,毛蓬松而下垂,呈棕黑色,类似狐尾。尖端为黑色或棕色。下颌每侧具2个臼齿,豺是现存最强的犬科动物,也是最凶残和灵活的犬科动物,体型虽小于狼,但是战斗力要高于狼。

性喜群居,多由较为强壮而狡猾的“头领”带领一个或几个家族临时聚集而成,少则2~3只,多时达 10~30只,也能见到单独活动的个体。当群体成员之间发生矛盾的时候,也会互相撕咬,常常咬得鲜血淋漓,有时甚至连耳朵也被咬掉。听觉和嗅觉极发达,行动快速而诡秘。稍有异常情况立即逃避。豺以群体围捕的方式猎食。食物主要是鹿、麂、麝、山羊等偶蹄目动物,有时亦袭击水牛。

豺性凶猛,胆大,凡与之遭遇的大小动物无不畏惧。平时的性情十分沉默而警觉,但在捕猎的时候能发出召集性的嚎叫声。捕猎多在清晨和黄昏,有时也在白天进行。善于追逐猎物,也常以围攻方式捕食。行动敏捷,善于跳跃,原地可跳到3米多远,借助于快跑,能跃过5~6米宽的沟堑,也能跳过3~3.5米高的岩壁、矮墙等障碍,其灵活性胜于狮、虎、熊、狼等猛兽,而接近于猫科动物中最为灵活的猞猁和云豹。由于牙齿的锋利和坚硬度以及头骨的构造,使得豺的咬合力也非常强,达500磅。

豺的嗅觉灵敏,耐力极好,猎食的基本方式与狼很相似,多采取接力式穷迫不舍和集体围攻、以多取胜的办法。它们的爪牙锐利,胆量极大,显得凶狠、残暴而贪婪,一般先把猎物团团围住,前后左右一齐进攻,抓瞎眼睛,咬掉耳鼻、嘴唇,撕开皮肤,然后再分食内脏和肉,或者直接对准猎物的肛门发动进攻,连抓带咬,把肠子掏出,用不了多久,就将猎物瓜分得干干净净

豺的交配季节一般发生在9至次年2月,在繁殖季节,雄兽和雌兽多成对活动。雌兽的妊娠期约为66~69天左右,产仔则在冬季,每胎产4~6仔,最多为9仔。初生的幼仔背有深褐色的绒毛,1~1.5岁性成熟,寿命为15~16年。

植物资源

四川米仓山自然保护区有维管束植物195科949属2597种,其中蕨类植物32科75属213种;裸子植物8科21属43种;被子植物155科853属2341种。植物科占全国植物科的55.24%,属占全国植物属的29.86%,种占全国植物种的9.57%。

保护区还蕴藏有十分丰富的中药材资源,可直接利用的药用植物主要有党参、泡参、天麻、桔梗、柴胡、半夏、杜仲、黄柏、五味子、南五味子、淫羊藿等多种,可用于生产新药的药源植物有石杉、八角莲等。

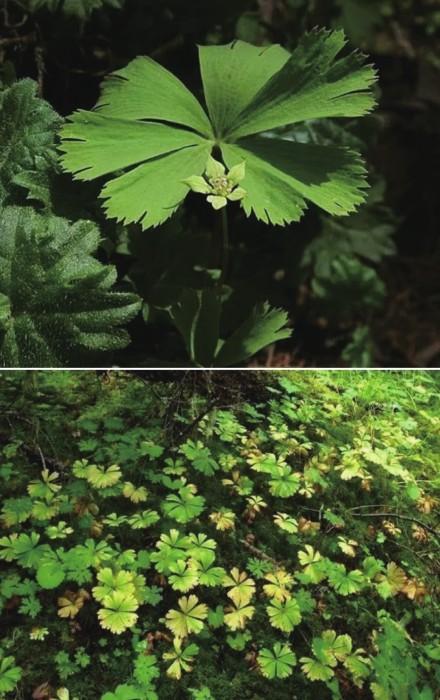

独叶草

独叶草为多年生小草本,叶基生,有长柄,叶片心状圆形,宽3.5~7厘米,五全裂,中、侧全裂片三浅裂,最下面的全裂片不等二深裂,叶脉呈二叉分枝状,与银杏叶相似,具有重要科研价值。顶部边缘有小牙齿,背面粉绿色,叶柄长5~11厘米。花葶高7~12厘米。花直徑约8毫米,萼片5~6,淡绿色,卵形,长5~7.5毫米,顶端渐尖,退化雄蕊长1.6~2.1毫米,雄蕊长2~3毫米,花药长约0.3毫米,心皮长约1.4毫米,花柱与子房近等长。

独叶草以无性繁殖为主,属环境依赖型植物,适应的环境范围狭小,仅生存于中高山地区的针叶林或阔叶林中,要求凉湿气候和腐殖质深厚的土壤,迁地保护较困难。环境因素对独叶草种群动态有一定的影响,随海拔升高独叶草种群密度增加、死亡率高峰期拖后,个体寿命延长。

独叶草生长在海拔2750米至3900米间山地冷杉林或杜鹃灌丛下。这种距今6700万年前的珍稀植物对生存环境要求近乎苛刻,被认为是优异生态环境的“天然指示器”。

影响独叶草种群构件生长发育的环境因素主要是人为干扰以及光照、气温、空气湿度、土壤pH值、土壤水分、群落盖度、腐殖质厚度等自然因素。海拔2700-2900的巴山冷杉林内人为干扰较少,是独叶草种群生长发育较适宜的生境。海拔2500-2700区间的牛皮桦林下的土壤腐殖质层薄,人为干扰较多,独叶草个体寿命短,构件发育不够充分,已经表现出退化现象。海拔2900-3100的太白红杉林的人为干扰虽然较少,但高海拔地区的严酷气候条件可能成为限制因素,独叶草构件生长发育介于前两个种群之间。

独叶草营养叶的脉序、根状茎和花被片的形态解剖特征都有别于毛茛科的其他属,这种原始被子植物对研究被子植物的进化和毛茛科的系统发育有一事实上的科学意义。