时间压力对风险决策的影响:基于实验经济学的研究

2021-12-09赵鑫秦向东

赵鑫 秦向东

摘 要: 近年来许多研究提供了确凿的证据证明了时间压力对于个体做出面临风险的决策具有显著的影响。然而,在大多数研究中,时间压力的来源为计算机给出的时间压力,而日常生活中,时间压力常常来源于他人,因此本研究尝试探究来源于真人而不是不可抗力的时间压力的影响。我们使用组间对照的实验方法探究压力来源对结论一致性的影响。应用Kocher等学者的研究中使用的类似CET彩票决策问题,我们发现外生的时间压力在正负前景下都增加了风险厌恶,但当时间压力来源于真人时,相比于非交互情境,负前景下行为人更加厌恶风险,但正前景中行为人更加寻求风险。我们使用后悔理论与自利偏差建立模型解释并讨论了相关的结论。

关键词: 时间压力;风险厌恶;风险寻求;后悔理论;自利偏差

中图分类号: F 069

文献标志码: A

Dont Rush me : Time Pressure and Risk Preference Inconsistency

ZHAO Xin QIN Xiangdong

(Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China)

Abstract: Recent literatures have documented various experimental evidence of significant effect of time pressure on individuals decision making under risk. However, in most of those studies, the effect of time pressure is measured where the time pressures are randomly assigned by computers. We conduct the current study to identify the magnitude of the impact of time pressure when it is imposed by a real person rather than by nature. We use a between-subject design to study whether the difference in the source of pressure matters. Applying a similar binary choice lottery (CET) design as Kocher, we find that time pressure increases risk aversion for both the pure gain prospect and the pure loss prospect when it is exogenously trigged. And when the pressure is imposed by a real person for potential personal benefit, it would lead to consistent risk seeking in gains and consistent risk aversion in losses. The results provide new evidence for decision making under time pressure. We integrate the psychological tendency of self-serving bias with the model in regret theory to shed lights on the inconsistency.

Key words: time pressure; risk aversion; risk seeking; regret theory; self-serving bias

人們在社会、经济环境中面临不同的决策,而权衡利弊的时间往往有限: 英式拍卖中,竞标者需要在有限时间内对竞拍策略进行调整,否则将遗憾地与拍品失之交臂;在外汇交易市场,汇率价格瞬息万变,于短时间内迅速做出反应,才有机会获得可观的收益。可以说,时间压力无处不在,而行为人亦时刻经受着其带来的考验。

相当数量的研究表明,时间压力对于个体决策有着深远的影响。尤其当时间压力过大时,可能会带来焦虑、不安的情绪,影响个体做出正确的判断,导致决策质量的下降。以雇佣关系为例,雇主经常对雇员施加压力,以期提升其单位时间内的劳动产出。而雇员可能由于施压过重则可能做出不够理性的决策,从而降低工作质量、损害雇主利益。

在本文中,我们主要着眼于时间压力对于个体风险决策的影响。传统经济学派假设理性人的风险偏好是稳定、一致的。而随着行为经济学相关研究的深入,越来越多的证据表明,个体的风险偏好并不稳定,会随着决策情景而改变。早期的证据来自 Kahneman和Tversky的一系列工作如:“锚定效应”(Tversky and Kahneman 1974)、“框架效应”(Tversky and Kahneman 1981)等。而近年来,研究者们还发现风险偏好可能会被时间压力所影响(Kocher et al. 2013)、被情绪所干预(Nguyen and Noussair 2014),或被周围的经济环境所改变(Cohn et al. 2015)。受Kocher等学者的研究的启发,我们希望进一步探索当人们面对不同来源的时间压力时,风险偏好会如何发生改变。

Kocher等学者通过实验方法探究人们在面对外生给定的时间压力时,风险偏好的变化。在该研究中,实验被试需权衡二元彩票问题,其中进行选择的时间限制由研究者事先设定。他们比较了人们在纯收益、纯损失以及涉及收益、损失混合的前景下,时间压力对被试风险偏好的影响。

值得注意的是,在Kocher等人设計的决策环境中,时间压力是预先给定的。而在日常的经济活动中,时间压力更多情况下来自其他个体。因而探讨外生时间压力下的研究结论在涉及人际互动的情境下能否保持一致,更具备现实意义。

同时需要指出,这一设计亦有助于更准确地描绘个体风险的偏好。过去对于风险偏好一致性的实验研究,通常基于个体独立进行的风险决策得到结论(Holt, Laury 2002, Eckel, Grossman 2002)。而因为经济关系存在的广泛性,个体付诸风险决策的情境往往涉及若干个体之间的互动和信息交换,受到人际互动中不平等厌恶(Fehr, Schmidt 1999)、社会性利他倾向(Mathew Rabin 1993)、积极互惠(Fehr, Kirchsteiger and Riedl 1993)、消极互惠(Camerer and Thaler 1995)等心理因素的影响,实际表达的风险偏好很可能因此发生改变。因此,由研究单个个体的风险决策推广到存在互动时个体的风险决策,是非常有必要的。

概言之,本研究希望检验在纯收益、纯损失前景下,时间压力对个体风险决策会产生何种影响。在Kocher等学者工作的基础上,我们将决策环境从个体独立决策推广到存在互动的决策情境,以探求时间压力来源的差异——是否来源于真人——对于风险偏好的影响。利用后悔理论(Loomes, Sugden 1982)与自利偏差理论(Miller, Ross 1975),本研究构建了风险决策的效用模型以预测存在互动时个体风险偏好的变化,并通过设计实验对模型预测进行验证。文末就所得结论进行了讨论,并阐释其对于现实中决策的指导意义。

1 文献综述

在行为经济学领域,风险偏好的测度并没有标准化的方法。研究者一般通过实验设计,以风险决策任务诱导出被试的真实风险偏好。一些方法例如:让被试在若干对期望收益相异、获高收益概率同步递增但风险不同的彩票中进行取舍,取被试风险决策的转换点作为其风险偏好的测度(Holt, Laury 2002);让被试从5个期望收益递增,方差亦逐渐递增的五个彩票中选择其一(Eckel, Grossman 2002)。但这两种方法对于被试的风险偏好仅能提供一个粗糙的范围估计,存在着一定的局限性。以及其他形式迥异的测度方法:让被试在确定性收益和带有不确定性收益的两种彩票中进行投资分配(Gneezy, Potters 1997)、让被试对给定的风险收益彩票评估与之无差异的确定性收益(Wakker, Deneffe 1996)、通过一级密封拍卖间接测度风险偏好(Cox et al. 1982)、以及一些设计精巧的可视化的风险决策游戏如气球游戏(Lejuez et al 2002)、炸弹实验(Crosetto, Filippin 2013)等。当然,无论使用何种测度方法,测量误差似乎都无法规避。有研究者指出,被试在表达自身风险偏好时,可能出现随机性的错误(Starmer, Sugden 1989);Starmer和Sugden(1993)后来还发现,在结果不变、总概率不变的前提下,仅仅通过把一个状态分割成两个(Event-splitting Effect),就会使人们对某一种行为的偏好显著地增强。

Kocher等人的研究用多种类型的风险决策任务测度个体的风险偏好,包括纯收益前景、纯损失前景以及收益、损失混合前景的彩票问题,调整过的Holt & Laury问卷等等,并通过组间设计进行对比,探求时间压力对风险偏好的影响。该研究发现,时间压力会影响个体的风险偏好:在没有时间压力时,被试在面对纯收益前景时表现出一定程度的风险厌恶,面对纯损失前景时表现出较温和的风险偏好。而时间压力下,被试整体上更厌恶风险:他们在纯损失前景下表现风险厌恶,并在收益、损失混合的前景下表现出更强烈的逐利倾向及损失厌恶。只有在纯收益前景下,被试维持同样的风险厌恶水平,时间压力的影响并不显著。该研究的发现,为风险偏好的非一致性提供了可靠的证据。

追溯相关经典理论,风险偏好的非一致性得到了生动的阐释和演绎。前景理论(Tversky, Kahneman 1979)认为,行为人将决策结果与参照点进行比较导致了风险偏好的不一致。后悔理论中,人们进行决策时将潜在的结果进行比较,如果某选择带来的结果低于潜在的收益,则会引起后悔情绪。行为人考虑到后悔带来的负效用,在决策时会就此修正自己的效用函数,由此引发违反偏好一致性的风险决策。

2 模型假设

风险偏好是经济学对于行为人的收益、风险态度的一种描述。相当数量的研究表明,存在着大量违背偏好一致性的行为异象。传统的期望效用理论不足以对其进行解释,因而陆续涌现出各种非期望效用理论。

后悔理论在效用函数中加入了对潜在的欣喜或后悔情绪的考量,通过修正后的效用函数试图解释风险偏好的不一致性。其理论基本框架如下:

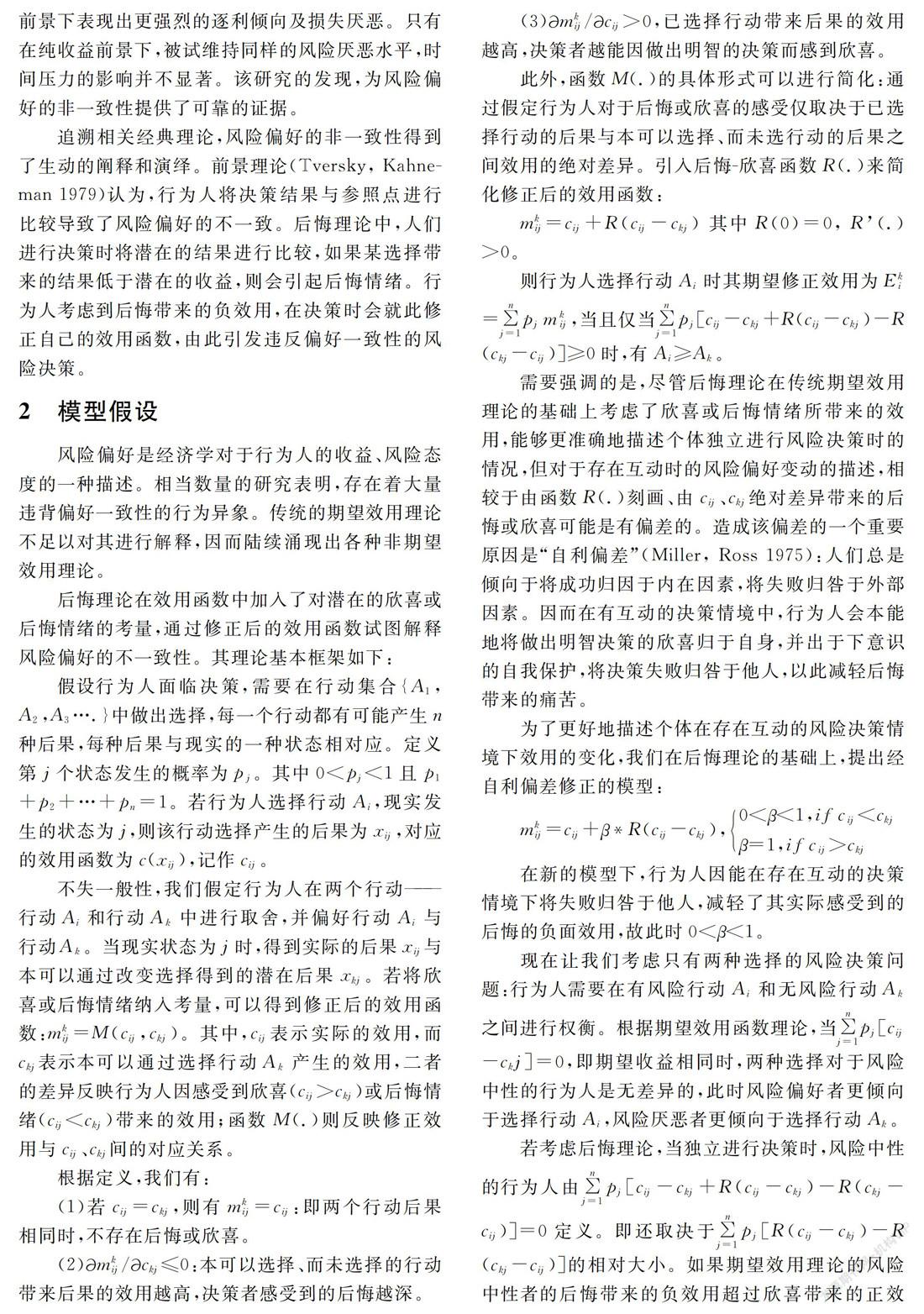

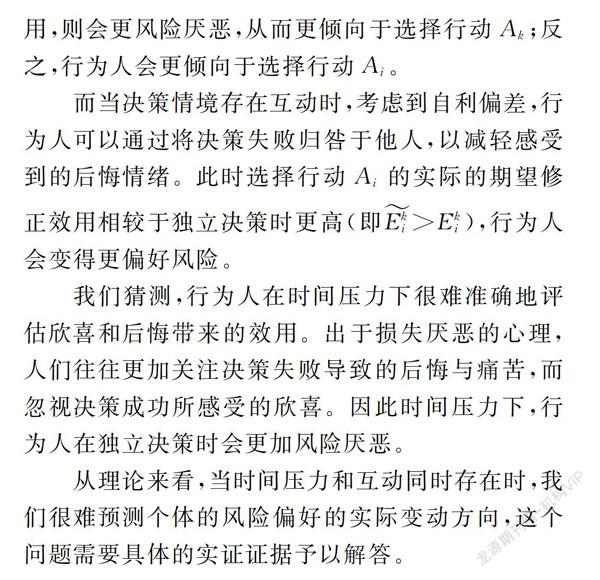

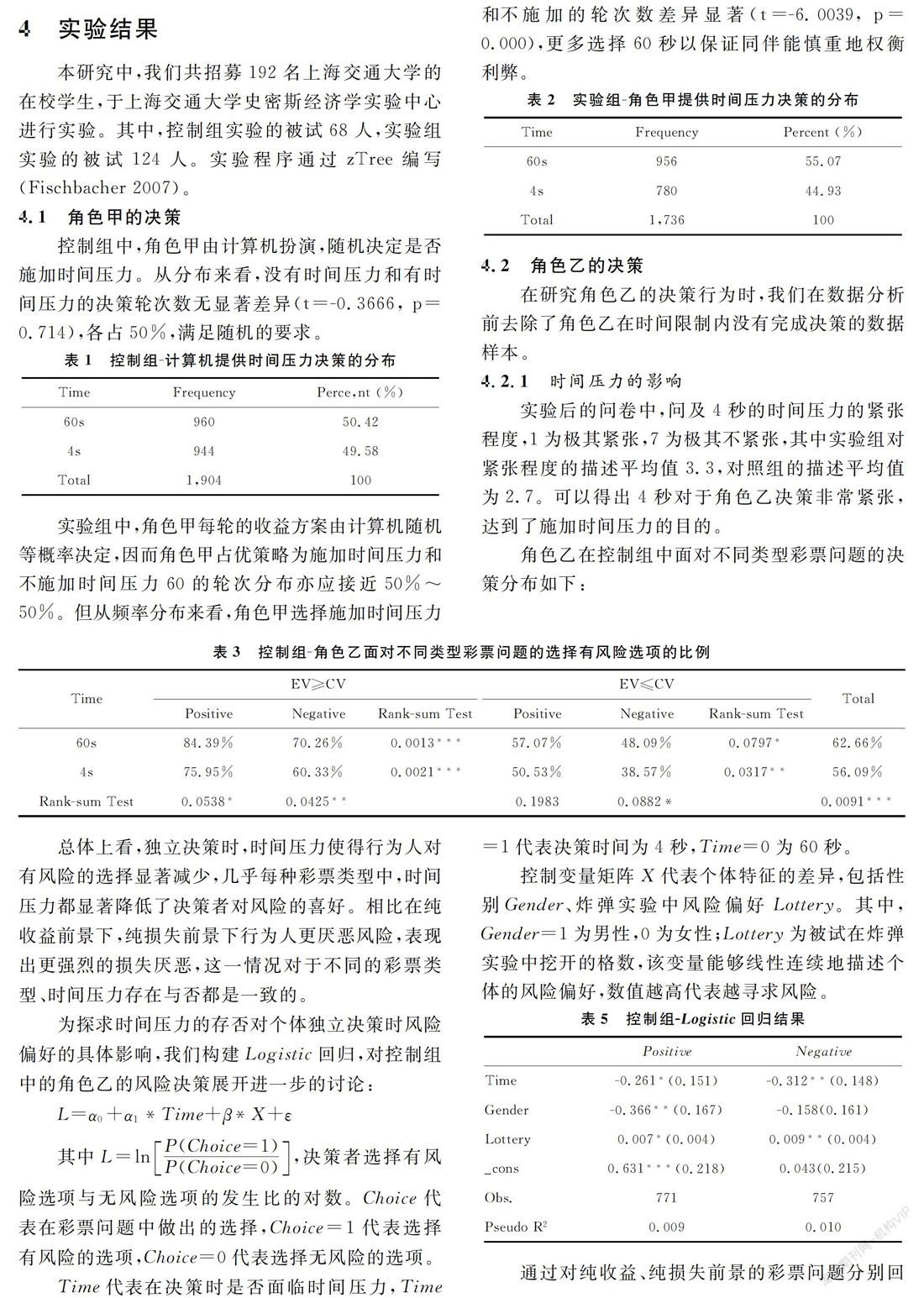

假设行为人面临决策,需要在行动集合{A1,A2,A3….}中做出选择,每一个行动都有可能产生n种后果,每种后果与现实的一种状态相对应。定义第j个状态发生的概率为pj。其中0 不失一般性,我们假定行为人在两个行动——行动Ai和行动Ak中进行取舍,并偏好行动Ai与行动Ak。当现实状态为j时,得到实际的后果xij与本可以通过改变选择得到的潜在后果xkj。若将欣喜或后悔情绪纳入考量,可以得到修正后的效用函数:mkij=M(cij,ckj)。其中,cij表示实际的效用,而ckj表示本可以通过选择行动Ak产生的效用,二者的差异反映行为人因感受到欣喜(cij>ckj)或后悔情绪(cij 根据定义,我们有: (1)若cij=ckj,则有mkij=cij:即两个行动后果相同时,不存在后悔或欣喜。 (2)mkij/ckj≤0:本可以选择、而未选择的行动带来后果的效用越高,决策者感受到的后悔越深。 (3)mkij/cij>0,已选择行动带来后果的效用越高,决策者越能因做出明智的决策而感到欣喜。 此外,函数M(.)的具体形式可以进行简化:通过假定行为人对于后悔或欣喜的感受仅取决于已选择行动的后果与本可以选择、而未选行动的后果之间效用的绝对差异。引入后悔-欣喜函数R(.)来简化修正后的效用函数: mkij=cij+R(cij-ckj) 其中R(0)=0, R(.)>0。 则行为人选择行动Ai时其期望修正效用为Eki=∑nj=1pj mkij,当且仅当∑nj=1pj[cij-ckj+R(cij-ckj)-R(ckj-cij)]≥0时,有Ai≥Ak。 需要强调的是,尽管后悔理论在传统期望效用理论的基础上考虑了欣喜或后悔情绪所带来的效用,能够更准确地描述个体独立进行风险决策时的情况,但对于存在互动时的风险偏好变动的描述,相较于由函数R(.)刻画、由cij、ckj绝对差异带来的后悔或欣喜可能是有偏差的。造成该偏差的一个重要原因是“自利偏差”(Miller, Ross 1975):人们总是倾向于将成功归因于内在因素,将失败归咎于外部因素。因而在有互动的决策情境中,行为人会本能地将做出明智决策的欣喜归于自身,并出于下意识的自我保护,将决策失败归咎于他人,以此减轻后悔带来的痛苦。 为了更好地描述个体在存在互动的风险决策情境下效用的变化,我们在后悔理论的基础上,提出经自利偏差修正的模型: mkij=cij+β*R(cij-ckj),0<β<1,if cij 在新的模型下,行为人因能在存在互动的决策情境下将失败归咎于他人,减轻了其实际感受到的后悔的负面效用,故此时0<β<1。 现在让我们考虑只有两种选择的风险决策问题:行为人需要在有风险行动Ai和无风险行动Ak之间进行权衡。根据期望效用函数理论,当∑nj=1pj[cij-ckj]=0,即期望收益相同时,两种选择对于风险中性的行为人是无差异的,此时风险偏好者更倾向于选择行动Ai,风险厌恶者更倾向于选择行动Ak。 若考虑后悔理论,当独立进行决策时,风险中性的行为人由∑nj=1pj[cij-ckj+R(cij-ckj)-R(ckj-cij)]=0定义。即还取决于∑nj=1pj[R(cij-ckj)-R(ckj-cij)]的相对大小。如果期望效用理论的风险中性者的后悔带来的负效用超过欣喜带来的正效用,则会更风险厌恶,从而更倾向于选择行动Ak;反之,行为人会更倾向于选择行动Ai。 而当决策情境存在互动时,考虑到自利偏差,行为人可以通过将决策失败归咎于他人,以减轻感受到的后悔情绪。此时选择行动Ai的实际的期望修正效用相较于独立决策时更高(即Eki>Eki),行为人会变得更偏好风险。 我们猜测,行为人在时间压力下很难准确地评估欣喜和后悔带来的效用。出于损失厌恶的心理,人们往往更加关注决策失败导致的后悔与痛苦,而忽视决策成功所感受的欣喜。因此时间压力下,行为人在独立决策时会更加风险厌恶。 从理论来看,当时间压力和互动同时存在时,我们很难预测个体的风险偏好的实际变动方向,这个问题需要具体的实证证据予以解答。 3 实验设计 实验共分为三部分:第一部分中,被试面临一系列风险决策任务。该部分实验采取2*2的组间设计,涉及的两个变量分别是时间压力的存否以及时间压力是否来源于真人。控制组中,由计算机随机决定每轮决策中被试面临的时间压力,决策时间分别为4秒或60秒——这与Kocher等学者研究中的设计基本保持一致,保证了结论的可比性。实验组中,在控制组的基础上,所有实验被试被随机分为两组,“角色甲”作为压力的施加者,由其决定与之匿名配对的风险决策者“角色乙”在该轮中面临的时间压力,以构建一个存在互动的风险决策情境。整场实验中,该随机配对保持不变。 为探究存在互动的风险决策情境下,时间压力对风险偏好的影响,我们需要保证角色甲有足够的激励向角色乙施加时间压力。因而在每轮决策开始时,角色甲不仅可以看到角色乙该轮决策所面临的彩票决策问题,还会被随机等概率分配一种收益方案,具体为以下两个方案之一: (1)选择4秒:获得乙该轮收益/损失的90%;选择60秒获得70%。 (2)选择4秒:获得乙该轮收益/损失的70%;选择60秒获得90%。 即有50%的概率,角色甲选择向角色乙施加时间压力是一个占优策略,反之亦然。 在权衡收益/损失、个人偏好情绪后,角色甲的选择很可能背离占优策略,这也更符合现实情境中的交互行为的特点。但我们希望角色甲的其他考虑不影响角色乙,即角色甲无法通过选择来传递信号——虽然角色甲的可能收益方案是共同知识,但角色甲该轮实际的收益方案是其私人信息,角色乙并不能推断出角色甲该轮选择的动机,從而双方不能达成合作或施加惩罚。 同时角色乙的收益仅取决于自己的选择,与角色甲的收益无关。这一设计也是为了避免角色乙出于不平等厌恶等情绪调整其风险决策。 在风险偏好测度方法上,我们沿用Kocher等学者类似的设计:被试需在给定时间内权衡包含一个有风险的选项A和一个无风险的选项B的彩票问题。28轮决策中,一半为纯收益前景(如图1),另一半为纯损失前景(如图2)。如果被试未在规定时间内做出决策,其收益将是零(纯收益前景)或可能损失的最大值(纯损失前景),因而不作选择在任何情况下都收益最差。 为避免被试出现持续选择A或B的情况,在纯收益和纯损失前景下,分别有一半的彩票问题中A的期望大于等于B,另一半的彩票问题中A的期望小于等于选项B。全部选择同一类选项的期望将很低。同时为避免决策问题的顺序对实验结果的潜在影响,随机打乱所有问题的顺序,并按照正序和反序分别进行实验。 除此之外,考虑到被试在决策过程中很可能受到收入效应(income effect)的影响改变其风险决策,第一部分实验报酬的结算方式为:从28轮决策中随机抽取6轮的结果计算最终报酬(3轮纯收益前景与3轮纯损失前景);若总收益为负,则该部分的实验收益为0。通过这样的设计,可以一定程度消除前面选择结果影响后续选择造成的偏误。 在实验的第二部分,我们采用炸弹实验来测度每个被试自身的风险偏好;在第三部分,我们通过调查问卷收集被试对于实验相关问题的一些看法。这个部分的主要目的是补偿被试的收益。因为第一部分中存在涉及纯损失的决策,被试的收益可能很低甚至为0,完整填写问卷可得到可观的报酬。 4 实验结果 本研究中,我们共招募192名上海交通大学的在校学生,于上海交通大学史密斯经济学实验中心进行实验。其中,控制组实验的被试68人,实验组实验的被试124人。实验程序通过zTree编写(Fischbacher 2007)。 4.1 角色甲的决策 控制组中,角色甲由计算机扮演,随机决定是否施加时间压力。从分布来看,没有时间压力和有时间压力的决策轮次数无显著差异(t=-0.3666, p=0.714),各占50%,满足随机的要求。 实验组中,角色甲每轮的收益方案由计算机随机等概率决定,因而角色甲占优策略为施加时间压力和不施加时间压力60的轮次分布亦应接近50%~50%。但从频率分布来看,角色甲选择施加时间压力和不施加的轮次数差异显著(t=-6.0039, p=0.000),更多选择60秒以保证同伴能慎重地权衡利弊。 4.2 角色乙的决策 在研究角色乙的决策行为时,我们在数据分析前去除了角色乙在时间限制内没有完成决策的数据样本。 4.2.1 时间压力的影响 实验后的问卷中,问及4秒的时间压力的紧张程度,1为极其紧张,7为极其不紧张,其中实验组对紧张程度的描述平均值3.3,对照组的描述平均值为2.7。可以得出4秒对于角色乙决策非常紧张,达到了施加时间压力的目的。 角色乙在控制组中面对不同类型彩票问题的决策分布如下: 总体上看,独立决策时,时间压力使得行为人对有风险的选择显著减少,几乎每种彩票类型中,时间压力都显著降低了决策者对风险的喜好。相比在纯收益前景下,纯损失前景下行为人更厌恶风险,表现出更强烈的损失厌恶,这一情况对于不同的彩票类型、时间压力存在与否都是一致的。 为探求时间压力的存否对个体独立决策时风险偏好的具体影响,我们构建Logistic回归,对控制组中的角色乙的风险决策展开进一步的讨论: L=α0+α1*Time+β*X+ε 其中L=lnP(Choice=1)P(Choice=0),决策者选择有风险选项与无风险选项的发生比的对数。Choice代表在彩票问题中做出的选择,Choice=1代表选择有风险的选项,Choice=0代表选择无风险的选项。 Time代表在决策时是否面临时间压力,Time=1代表决策时间为4秒,Time=0为60秒。 控制变量矩阵X代表个体特征的差异,包括性别Gender、炸弹实验中风险偏好Lottery。其中,Gender=1为男性,0为女性;Lottery为被试在炸弹实验中挖开的格数,该变量能够线性连续地描述个体的风险偏好,数值越高代表越寻求风险。 通过对纯收益、纯损失前景的彩票问题分别回归,我们发现,个体独立决策时,时间压力使其更加风险厌恶:在纯收益前景下,被试选择有风险选项的发生比减少了22.97%;在纯损失前景下,被试选择有风险选项的发生比减少了26.80%,两个结论分别在90%、95%显著水平上显著。 这与上文中的描述性观察保持一致,但与Kocher等学者得到的结论稍有差异——他们的研究表明,时间压力对个体在纯收益前景下的决策无显著影响,纯损失前景下更加风险厌恶。 4.2.2 时间压力来源的影响 我们在之前的回归模型上加入表示时间压力来源的虚拟变量Group以及交互项Time*Group。其中,Group=1代表实验组实验,Group=0代表控制组实验: L=α0+α1*Time+α2*Group+α3*Time x Group+β*X+ε 回归结果表明: (1)在纯收益或纯损失前景下,存在时间压力时,真人的决策情境中个体会更偏好风险。在纯收益前景中,真人组相较于计算机组选择有风险选项的发生比增加了16.65%,在纯损失前景中,发生比增加了27.89%。 这与我们在理论部分“自利偏差”的预测保持一致:存在互动的决策情境中,行为人能够将潜在的决策失败部分归咎于他人,使感受到的后悔和痛苦有所减轻,同时潜在决策的成功全部归咎于自己,因而更倾向于有风险的选项。 (2)当决策情境存在互动时,时间压力的存在使得行为人在纯收益前景下更偏好风险,发生比增加33.91%;在纯损失前景下更厌恶风险,发生比减少27.17%。 主要原因可能来自行为人在收益、损失前景下不同程度的损失厌恶:时间压力下,行为人更關注决策失败的会带来的后悔,而这种格外的关注来源于对损失的厌恶。在纯收益前景下,行为人的“损失厌恶”体现在担忧因错误的决策而获得相对较低的收益,而在纯损失前景下,“损失厌恶”除了担忧因错误决策遭受更高的损失,决策本身就在衡量损失。再加上生活场景中的计算少为负数,因此涉及负数的计算需要花费更多时间,时间压力在纯损失前景下对决策者产生了更大的压力效果。因此,存在互动的决策情境下,时间压力对行为人的影响在纯损失前景下效果更加明显,超过了自利偏差的影响,使得行为人更厌恶风险;而纯收益的情境下,时间压力的带来的影响弱于受到自利偏差的影响,表现出更偏好风险。 5 结论 在本研究中,通过实验的方法,我们试图理解时间压力的存否以及时间压力来源的差异对于行为人风险偏好的影响,为风险偏好的不一致性寻找更多理论与实证支持。 实验的结果表明,在独立决策时,时间压力使得人们更厌恶风险,这种影响在纯收益、纯损失前景下都是显著的。这符合我们从后悔理论出发得到的预测,与Kocher等学者在纯损失前景部分的结论亦高度一致。Kocher等学者在纯收益前景下并未发现时间压力对行为人风险偏好的显著影响,我们推测这种结论的差异也许来自在彩票具体问题的设计上的不同或不同国家人们的习惯差异。 同时,我们的实验颇具新意地探究了时间压力来源的差异对行为人风险偏好的影响,为人们的自利偏差心理提供了可靠的佐证。通过对比由计算机决定时间压力存否的控制组和由真人决定时间压力存否的实验组,我们发现,当决策存在时间压力时,无论纯收益还是纯损失前景问题,个体在时间压力来源于真人时会变得更偏好风险——因为此时决策者可以在将决策失败的痛苦归咎于他人,从而“心安理得”地在决策上更加激进,即便角色甲是真人与否对其选择并无实际的影响。 一个有趣的发现是,当时间压力来源于他人时,时间压力对行为人偏好的影响在不同前景下是存在差异的。时间压力的存在会使得人们在纯收益前景下更偏好风险、在纯损失前景下更厌恶风险。我们认为,个体在不同前景下损失厌恶程度存在差异,在纯损失前景下更高,在纯收益前景下更不明显。这种差异使得时间压力导致风險规避的影响与自利偏差导致寻求风险的影响相互抗衡,在不同前景下产生不同的表现。 6 意义与应用 一方面,本研究的发现能够给个体决策提供启发。结论表明,人们在独立进行风险决策时,会因为时间压力的作用而更加保守。但很多情况下,保守的决策并不总是最优的。如果想要做出更为明智的抉择,应当给自己多预留一些权衡利弊的时间。 另一方面,本研究的发现对于企业管理有着重要的借鉴意义。结论表明,出于自利偏差的心理,时间压力来源于他人时,人们更偏好风险。也就是说,如果管理者在管理项目进度时,出于提升员工工作效率的考量对员工反复催促,则管理者需要承担更大的风险——因为从员工的角度来看,此时时间压力的来源从工作本身变成了管理者,他们此时有理由将潜在的失败归责于管理者,从而在决策上会更加激进。在自利偏差的影响下,他们很可能为了完成项目敷衍塞责、甚至弄虚作假,造成重大损失。 参考文献: [1]TVERSKY A, KAHNEMAN D. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases[J]. Science, 1974, 185(4157): 1124-1131. [2]TVERSKY A, KAHNEMAN D. The framing of decisions and the psychology of choice[J]. Science, 1981, 211(4481): 453-458. [3]KOCHER M G, PAHLKE J, TRAUTMANN S T. Tempus fugit: time pressure in risky decisions[J]. Management Science, 2013, 59(10): 2380-2391. [4]NOUSSAIR C N, NGUYEN Y. Risk aversion and emotions[J]. Special Section: Experiments on Learning, Methods, and Voting, 2014, 19(3): 296-312. [5]COHN A, ENGELMANN J, FEHR E, et al. Evidence for countercyclical risk aversion: An experiment with financial professionals[J]. American Economic Review, 2015, 105(2): 860-885. [6]HOLT C A, LAURY S K. Risk aversion and incentive effects[J]. American Economic Review, 2002, 92(5): 1644-1655. [7]ECKEL C C, GROSSMAN P J. Sex differences and statistical stereotyping in attitudes toward financial risk[J]. Evolution and Human Behavior, 2002, 23(4): 281-295. [8]FEHR E, SCHMIDT K M. A theory of fairness, competition, and cooperation[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1999, 114(3): 817-868. [9]RABIN M. Incorporating fairness into game theory and economics[J]. The American economic review, 1993: 1281-1302. [10]FEHR E, KIRCHSTEIGER G, RIEDL A. Does fairness prevent market clearing? An experimental investigation[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1993, 108(2): 437-459. [11]CAMERER C F, THALER R H. Anomalies: Ultimatums, dictators and manners[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(2): 209-219. [12]LOOMES G, SUGDEN R. Regret theory: An alternative theory of rational choice under uncertainty[J]. The Economic Journal, 1982, 92(368): 805-824. [13]MILLER D T, ROSS M. Self-serving biases in the attribution of causality: Fact or fiction?[J]. Psychological Bulletin, 1975, 82(2): 213. [14]GNEEZY U, POTTERS J. An experiment on risk taking and evaluation periods[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1997, 112(2): 631-645. [15]WAKKER P, DENEFFE D. Eliciting von Neumann-Morgenstern utilities when probabilities are distorted or unknown[J]. Management Science, 1996, 42(8): 1131-1150. [16]COX J C, ROBERSON B, SMITH V L. Theory and behavior of single object auctions[J]. Research in Experimental Economics, 1982, 2(1): 1-43. [17]LEJUEZ C W, READ J P, KAHLER C W, et al. Evaluation of a behavioral measure of risk taking: the balloon analogue risk task (BART)[J]. Journal of Experimental Psychology: Applied, 2002, 8(2): 75. [18]CROSETTO P, FILIPPIN A. The “bomb” risk elicitation task[J]. Journal of Risk and Uncertainty, 2013, 47(1): 31-65. [19]STARMER C, SUGDEN R. Probability and juxtaposition effects: An experimental investigation of the common ratio effect[J]. Journal of Risk and Uncertainty, 1989, 2(2): 159-178. [20]STARMER C, SUGDEN R. Testing for juxtaposition and event-splitting effects[J]. Journal of Risk and Uncertainty, 1993, 6(3): 235-254. [21]STARMER C, SUGDEN R. Prospect theory: An analysis of decision under risk[J]. Econometrica, 1979, 47(2): 363-391. [22]VON NEUMANN J, MORGENSTERN O. Theory of games and economic behavior, 2nd rev[J]. 1947. [23]FISCHBACHER U. z-Tree: Zurich toolbox for ready-made economic experiments[J]. Experimental Economics, 2007, 10(2): 171-178. 收稿日期:2019-12-18 作者簡介:赵鑫(1994—),女,天津人,硕士研究生,主要研究方向为行为经济学、实验经济学,E-mail: deja-vu@sjtu.edu.cn,秦向东,男,上海交通大学安泰经济与管理学院教授,主要研究方向行为经济学、实验经济学,E-mail: xdqin@sjtu.edu.cn。