高职院校专业课程规划设计协同创新机制研究

2021-12-08陈权朱心怡

陈权?朱心怡

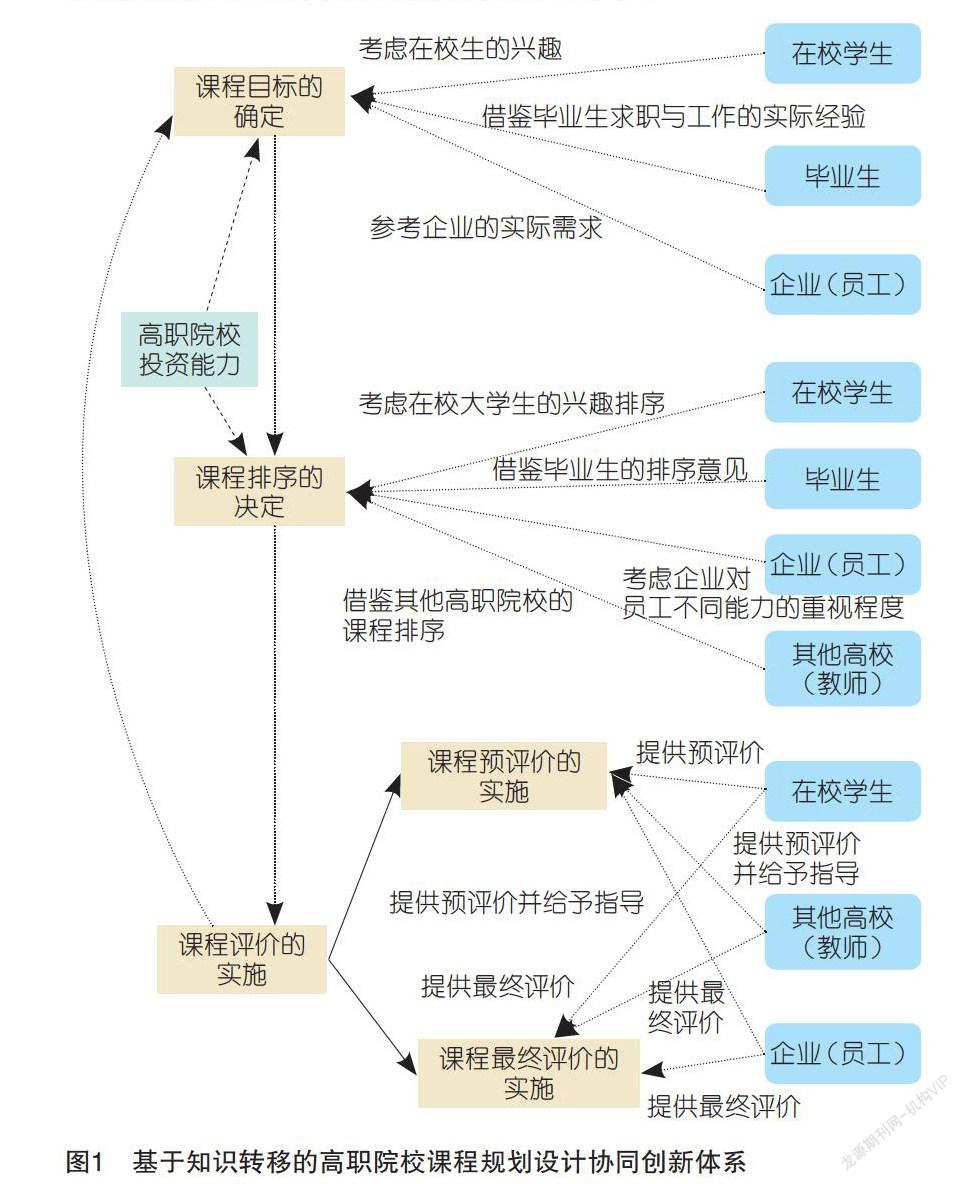

摘 要 伴随着我国职业教育的快速发展,高职院校课程规划设计方面的问题和不合理之处不断显现,特别是高职教学内容不能满足用人单位实际需求的问题日益突出。通过对当前高职院校专业课程规划存在的问题进行系统分析发现,目前高职在课程目标设置、课程排序和课程评价等方面存在不合理现象。针对上述问题,从知识转移理论视角对高职院校课程规划重新进行设计,充分考虑学校和用人单位以及教师和学生等多方主体协同,建构“课程目标—课程排序—课程评价”三位一体的高职院校课程规划设计协同创新体系。

关键词 知识转移;高职院校;课程规划设计;协同创新

中图分类号 G712.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)25-0041-06

作者简介

陈权(1977- ),男,江苏大学教师教育学院教授,博士,博士生导师,研究方向:高等教育,管理心理与行为(镇江,212013);朱心怡(1995- ),女,江苏大学教师教育学院硕士研究生,研究方向:高等教育学

基金项目

江苏省高校哲学社会科学重大项目“新时代江苏民营企业家社会心态特征及引导机制研究”(2019SJZDA029);江苏省高等教育学会辅导员工作研究会专项课题重点项目“江苏高校“00后”大学生认知风格及思想政治教育对策研究”(20FYHZD014),主持人:陈权

一、问题的提出

高职教育是我国现代职业教育体系和人力资源开发的重要组成部分。伴随着经济社会的转型发展,我国职业教育受到了前所未有的重视。2014年6月,习近平总书记对职业教育作出重要指示,强调要“高度重视、加快发展”。2015年10月19日,教育部印发《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》(教职成[2015]9号),全面系统布局高等职业教育改革发展。2019年1月24日,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》(国发[2019]4号),把奋力办好新时代职业教育细化为具体行动。2021年4月,全国职业教育大会召开,习近平总书记再次作出重要指示强调,在全面建设社会主义现代化国家新征程中,职业教育前途广阔、大有可为。要增强职业教育适应性,加快构建现代职业教育体系,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

国家对于职业教育的重视,促进了高职院校迅速发展,各种高职(专科)院校数量不断增长。《2020年中国高等职业教育发展分析报告》显示,2019年我国普通高职(专科)院校共有1430多所,比2009年增加了190多所,我國高等职业院校数量已经占据了高等教育的半壁江山。然而,在我国高职教育迅速发展的同时,高职院校的教育教学质量令人堪忧,很难培养出社会所需的“适销对路”的人才[1]。加强课程和教学改革,推动高职教育从高速发展向高质量发展转变,已经成为我国高等职业教育亟待解决的问题。

专业和课程建设是提高教育教学质量的关键环节。高职院校专业课程的规划和设计不仅关系着高职专业人才的培养质量,也关系和制约着高职院校整体办学水平及其进一步发展。对课程设计的涵义,课程论领域还存在很多不同的认识。奥恩斯坦认为,课程设计是指把课程各组成部分(要素)安排成一个实际的整体的过程,这些部分包括:目的、一般目标、具体目标;学科内容;学习经验;评价方法。钟启泉则认为课程设计是指课程的组织形式或结构,包括两个层面:一是理论基础,指课程设计的三大基础,包括学科、学生、社会;二是方法技术,指依照理论基础对目标、内容、策略和评价等课程各要素作出的安排[2]。由此可见,课程设计是课程所采用的一种特定组织方式,主要涉及课程目标、课程排序(课程内容的选择和组织)以及课程评价三个方面。课程规划设计的过程,主要是为了解决学习哪些课程的问题,高职院校在选择课程时,需要充分考虑相关课程知识转移的效果。知识转移是指专业知识在人与人之间的传播过程,通过知识转移,可以有效提高人力资源水平并进而获得竞争优势。教育的本质和核心是知识转移,课堂教学实质也是一种知识转移的过程。

目前,不少高职院校毕业生在毕业时所拥有的知识技能不能很好地满足用人单位的实际需要,从而对毕业生的就业率产生了较大影响,同时,这种现状也反映了高职院校教学质量方面的不足。对课程规划设计进行创新,有助于解决这些问题。但是,如果仅仅是某个高职院校专业教师进行相关的创新活动,则因为受到其容量、视野、创新方法、所处地位的限制,往往较难取得较大突破。因此,需要通过多方协同创新的方式来提高高职院校课程规划设计的质量。以往对于高等教育协同创新的研究,较多关注具体的创新措施,较少从知识转移的角度探讨协同创新的内在机制。在高职院校课程规划设计协同创新过程中,往往会涉及到知识如何有效转移与接收的问题,这是无法回避且亟须解决的问题。因此,从知识转移的角度研究高职院校课程规划设计协同创新的内在机制,是非常有必要的。本研究将从知识转移的角度研究高职院校课程规划设计协同创新的内在机制,在此基础上探讨提高高职院校课程规划设计协同创新效果的策略和方法。

二、我国高职院校课程规划设计现状及问题

高职院校课程规划设计既是推动高职教育发展的内在要求,也可以最大限度满足企业的实际用人需求。为了切实提高高职院校学生的实际操作能力,高职院校积极与地方企业签订合作合同,探索现代学徒制、订单培养制度等。企业是与高职院校合作进行课程规划设计协同创新的最重要主体。以企业为主导的社会经济体以及研究机构所倡导的协同创新理念逐渐延伸到高等教育领域,促使高校与研究机构、企业组织进行合作建立有效共赢的协同创新机制[3]。从理论上讲,参与协同创新的主体除企业之外,还包括高职院校在校学生、高职院校毕业生、其他高校(教师)等,但现实中并非如此。我国高职院校课程规划设计的协同创新依然处于较低水平,并未真正实现企业、在校学生、毕业生、高校教师的协同创新。造成这种现状的主要原因在于缺少有效的协同创新机制,无法实现各个主体良性协同创新。

(一)课程目标设置方面

课程目标可以被看作是一种预期的学习结果。课程目标通常由课程方案的目标、每门课程的目标和教学目标三部分构成。“课程目标”这一概念最早出现在博比特的《课程》一书中,博比特认为课程目标的内涵是“学生应该掌握及达到的能力、态度、习惯、鉴赏和知识的形式”[4]。高孝传等从本质内涵的角度提出,课程目标是指学生在某段特定教育时期内需要实现的培养目标,即在国家相关教育方针的指导下,结合学生生理和心理发展现状,要求学生完成或达到预先规定的教育任务、内容情况[5]。显然,课程设置不合理很难实现课程目标。因此,要实现课程目标,最重要的就是选择合适的课程,课程设置不合理基本等同于课程目标设置不合理。

相较于其他类型的高等学校,高职院校的课程设置带有更强的实践性,实践(或实验)课程占有较大比例,理论课程相对较少。然而,高职院校课程设置与企业等单位的现实需求之间存在着较为严重的脱节现象。有学者认为,造成这种现象的主要原因是高职院校办学条件较差、资金投入不足等[6]。然而,资金短缺对我国高职院校而言,是一个带有普遍性的问题。西方经济学的经典理论认为,资源包括资金资源,总是稀缺的,因此,可以通过合理利用稀缺资源以达到效用最大化。就当前情况来看,很多高职院校都未能做到这一点。学生应该掌握及达到的能力是课程(目标)设置的基础,学生应该掌握及达到的态度、习惯、鉴赏和知识的形式,是实现掌握及达到相关能力目标的重要条件。很多高职院校因为对课程不太熟悉,从而在设置课程目标时,没有考虑不同课程差异对课程目标设置的影响,在对课程目标设置的用语上,很多课程都是大同小异、缺少个性。

高职院校在对课程目标进行设置时,应该充分考虑课程目标设置对学生就业的影响,而对学生就业有较大影响的主要是企业等单位的现实需求,而高职院校毕业生的求职经验包含了企业等单位的现实需求。因此,高职院校在对课程目标进行设置时,需要高职院校、企业、毕业生三方主体实现协同创新。

(二)课程排序方面

对高职院校来说,基于课程重要性对课程进行排序,需要在已经设置的课程中,确定哪些课程被设置为必修课,哪些课程被设置为选修课,以及相应的课程学分。目前,许多高职院校没能充分考虑课程排序对学生系统学习的影响,加之受到实训条件、师资条件等因素的影响,因而课程排序随意。课程排序应强调学生对知识的构建过程,应与毕业生在工作过程中的行动相融合。课程不再片面强调建立在静态学科体系之上的显性理论知识的复制与再现,而是着眼于蕴含在动态行动体系之中的隐性实践知识的生成与构建。当前,我国高职院校课程排序的不合理主要体现在以下几方面:

首先,缺乏对课程排序影响的正确认识。对课程排序的随意性问题,涉及的主体包括高职院校教师、在校学生、毕业生和企业等。由于各个主体的侧重点有所差异,课程的排序必然不能得到所有主体的完全认可。但为了均衡排序,高职院校多数情况下倾向于参考企业的意见,导致高职院校课程建設出现过于重实践、轻理论的现象。

其次,高职院校实训条件不足,导致核心课程未能真正受到重视。高职院校是否有足够的实训室承担学生实训能力的培养,实训基地的建设是否能够满足在校学生及教师的充分运用,都在很大程度上影响着课程的排序。

最后,师资力量的不足。尽管近年来高职院校师资力量不断加强,能够承担各类课程的教师更加完善,但高职院校的专业也在不断扩充,部分高职院校教师存在缺乏实践经历,不了解相关课程的理论和实践重要性,并不能完全胜任相关课程或对该课程掌握有待加强。这一现实问题导致高职院校无法将某些重要课程排列在应有顺序,最终影响学生的培养质量。

(三)课程评价方面

高职院校课程评价能够促进课程发展,对课程进行评价的目的主要是为了实现对所设置课程、以及课程重要性排序的动态调整。我国对高职教育课程评价方案的研究与开发尚处于起步阶段。受限于现实的教学环境和教学条件,很多高职院校在实施课程评价时,评价主体一般只有授课教师和学生。无论是教师评课还是学生评课,都会带有很强的主观性,由此得到的评价意见显然不太全面。例如,作为基础课程的数学课以及其他统计类课程,其在授课的生动性方面,往往会比其他的应用性课程差。而学生在进行课程评价时,往往会对照应用性课程的教学情况进行评价,在某些时候,对教师而言可能显得不太公平。另外,一般而言,学生比较偏爱可以给其带来高分的教师。这种高分的获得,可能与教师的教学能力有关,也可能会与其他消极情况有关。如果是与其他消极情况有关,则学生的不当评价有可能会影响教师的教学积极性。

有研究者认为,高职院校课程评价应引入第三方评价,以增强课程评价的全面性和科学性[7][8]。然而,相关研究者提出的第三方主要是指其他高校,并没有探讨企业(员工)参与课程评价的作用。因此,学者们提出的第三方评价没有完全解决课程评价不全面的问题。当前,大多数高职院校的课程评价采用的是总结性课程评价,通常都是每学期测评一次,未能设置预评价(或期中评价),一次性的总结性评价就是最终评价。这样的评价机制,不利于高职院校课程教学技术的创新和进步,相关评价机制的设置也不够科学。对于设置预评价可行性的研究较少被涉及,从而使得高职院校缺少在较短期间内(一个学期内)提高教师教学水平的可能措施。实际上,大多高职院校并未真正开展第三方评价,更谈不上充分利用在校学生、毕业生、企业(员工)进行有效的第三方评价,也就谈不上进行有效的知识转移。

三、知识转移视角下高职院校课程规划设计协同创新体系构建

知识转移理论主要有两种实现方式,社会化渠道和媒介化渠道。社会化渠道指的是知识转移以社会化的形式进行,即知识转移者与知识接收者的直接接触和互动,是知识从某个人的头脑中转移到另一个人的头脑中或从某个组织转移应用到另一个组织的过程,包括各种类型的会议、课程、兴趣小组、联谊会等。媒介化渠道指的是通过以各种媒体为转移渠道,这其中包括广播媒体如电视电台、平面媒体如海报图片、数字媒体如互联网和通过其他计算机技术的媒介等。从某种意义上说,高职院校课程规划设计协同创新既是企业的需要,也是提高高职院校人才培养质量的需要,更是推动高职院校发展的内在要求。从知识转移视角来规划设计高职院校课程体系,既有利于完善高职院校的教学模式,又有利于提升高职院校的教学效果。参与课程规划设计协同创新的主体应包括学生、同一教学团队的其他教师以及产学研基地(主要是企业)[9]。以企业为主导的社会经济体,以及研究机构所倡导的协同创新理念逐渐延伸到高等教育领域,促使高校机构与研究机构、企业组织进行合作建立有效共赢的协同创新机制。基于此,本研究综合考虑了包括高职院校教师、在校学生、毕业生、其他高校(教师)、企业(员工)等在内的多方参与知识转移的主体及其活动,建构了“课程目标—课程排序—课程评价”三位一体的高职院校课程规划设计协同创新体系,见图1。

(一)总体构思与设想

课程规划设计是由具有先后次序的三部分有机组成的,确定规划目标主要是完成课程设置的工作;在课程设置之后,对课程的重要性进行排序;最后,进行课程评价。在课程评价的基础上,增加或者删除一部分课程,然后,再重新进行课程排序、课程评价。如此循环往复,从而得到更高质量的课程规划。

在高职院校课程规划设计协同创新过程中,高职院校教师、在校生(指与课程相关的在校学生)、毕业生(指学过相关课程的毕业生)、其他高校(主要是高职院校,也包括其他高校)、企业(包括企业整体和企业员工)等主体的协同,有助于提高高职院校课程规划创新的水平。从理论上讲,参与协同创新的主体还应该包括其他用人单位。但在现实中,高职院校毕业生大多数进入企业工作。因此,本研究只考虑企业对高职院校课程规划设计协同创新的影响。

高职院校的课程规划设计协同创新,会涉及到多方主体之间的知识转移。知识转移的构成要素包括转移情境、知识源、转移内容、转移渠道与转移授体五个方面[10]。其中,转移情境是指人们在获取外部知识的过程中,对知识转移活动具有重要影响的所有背景因素。知识源是指人们获取知识的对象,知识源可以分为广义和狭义两种,广义的知识源是指能够使人类获得知识的所有自然界的客观事物,人们通过生产、生活等实践活动对客观事物产生认识,经过大脑的思维整合形成知识,人类获得的所有知识都来源于客观事物,客观事物是认识世界、获得知识的源泉;狭义的知识源是指以不同形式存在的承载已获得的各类知识的载体,包括能够进行创造知识的人在内的一切知识存储对象,本研究中的知识源指的是狭义的知识源。知识转移内容通常被看作是完成某一工作的能力,即被转移知识的具体内容,它不仅包括具有公共属性、经过编码的显性知识,也包含具有个人属性、未被编码的隐性知识。知识转移可以采用多种形式进行,但必须要有与转移内容相链接的转移渠道,转移渠道被认为是知识转移授体与知识源之间进行知识转移的媒介与路径。转移授体是指接受知识的个人或组织,即接受知识的一方。

在高职院校课程规划设计协同创新的过程中,高职院校教师与在校学生之间的知识转移情境往往无需进行特别设定,课堂内外都有可能成为知识转移的情境。因此,其情境的选择往往带有较大的随意性。而当高职院校教师与毕业生、其他高校(教师)、企业(员工)进行协同创新时,其知识转移的情境往往需要进行特别设定,在创设情境时,需要耗用一定的时间和经费。知识转移情境的优劣往往与单位文化和激励机制的有效性相关,当高职院校的校园文化建设较好、对协同创新主体的激励机制较完善时,则较容易形成良好的知识转移情境。

(二)知识转移贯穿课程目标设置、课程排序和课程评价全过程

与高职院校课程规划设计协同创新相关的知识源主要是与课程目标设置、课程排序以及课程评价相关的知识来源。一般认为,构成知识源的首要因素是个人和组织的知识编码能力。编码是把具有确定意义的信息转换成不同类型的符号或信号。知识编码有两种类型,一是人们利用思维整合将头脑中的知识用语言、文字或图表等形式进行的编码;二是指计算机领域中以数据化方式进行的编码。目前,在高职院校课程规划设计协同创新过程中,使用较多的是第一种编码类型,一般采用问卷调查、访谈的方式获取与课程规划设计有关的知识,第二种编码类型则由于缺少相关的软件以及网络平台而较少被采用。

就知识转移内容而言,既包括具有公共属性、经过编码的显性知识,同时也包含具有个人属性、未被编码的隐性知识。隐性知识和显性知识的划分不是绝对的,隐性知识的知识粘性往往更强,而显性知识的知识粘性通常较弱[11]。在课程目标设定过程中,主要解决选择哪些课程的问题。有关这方面问题的知识一般被认为是显性知识,包括在校学生、毕业生、企业(员工)在内,对课程的选择往往都会有很明确的认识,其选择相应课程的理由也是很容易被理解的。同样地,有关课程重要性排序的知识也属于较容易编码的显性知识。不过,不同主体对于课程设置和课程排序的依据的表述,往往既存在有利的方面,也有不利的方面,而“两利相权取其重,两害相权取其轻”的权衡技术事实上是较难编码的隐性知识,需要对这些知识进行隐性知识的显性化。隐性知识的显性化需要有更新的编码方式才能实现,如果没有好的编码方式,就很难做到隐性知识的显性化。因为存在权衡技术的差别,所以导致不同高职院校课程目标设置以及课程重要性排序方面的合理性存在差距。

在课程评价方面,一般高职院校的课程评价都是一学期一次,这一次评价就是最终评价。这种评价机制往往不利于高职院校课程教学技术的创新和进步。因而,高职院校有必要在每学期设置预评价(期中评价)和最终评价两次评价。与课程目标设定、课程排序一样,不同主体给出的评价用语以及评价依据是显性知识,而对评价用语中指出的优点和不足进行权衡的技术则是隐性知识。在预评价过程中,企业员工在评价的基础上,可以给出有关改进教学方法的建议,企业员工拥有较丰富的实践知识,可以和高职院校教师所拥有的理论知识形成互补。企业员工向高职院校教师转移的有关教学方法方面的知识,如果可以被编码,从而能较容易地被高職院校教师所了解和掌握,那么这种知识就是显性知识;反之,如果只能被较少的高职院校教师所了解和掌握,那这种知识就具有隐性知识的特征了。因此,如果高职院校教师的领悟能力较强,能够掌握相关的隐性知识,则这种隐性知识会对高职院校教师教学能力的增强提供更大的帮助。

(三)高职院校知识转移渠道及课程规划设计协同创新效果

知识转移渠道是知识主体之间进行科学知识流动和吸收的通道,知识转移渠道的存在是知识转移发生的前提[12]。知识转移渠道可以划分为社会化渠道与媒介化渠道。社会化渠道是指知识转移以社会化的方式进行,即人与人之间的直接接触和互动,是隐性知识转移的主要途径。社会化渠道又可分为正式渠道和非正式渠道,正式渠道是指知识沿着一定组织关系在相关人或群体中转移的渠道,包括各种类型的会议及课程等;非正式渠道是指制度性组织关系以外的转移渠道,非正式渠道中的知识转移是组织中人际互动的结果,非正式渠道具有交流的广泛性、随机性等特点,包括人员转移、人与人之间的交谈、非正式的兴趣小组与联谊会等。媒介化渠道涵盖所有具有公共属性的编码知识,其不是通过人与人之间的直接接触和互动,而是以各种媒体为媒介的转移渠道,包括平面媒体、广播媒体 (电视、电台)、数字媒体 (互联网和其他使用计算机技术的媒介)等。

在高職院校课程规划设计协同创新过程中,运用较多的是社会化渠道中的非正式渠道,与媒介化渠道相比,运用这种渠道进行多主体的互动,其成本相对较低,在渠道运用上也相对更加灵活。对于在校学生,也可以运用社会化渠道中的正式渠道,而对于毕业生、其他高校(教师)、企业(员工),则因为不存在组织中的隶属关系,所以,较难采用社会化渠道中的正式渠道。

转移授体是指接受知识的个人或组织,即知识的接受方。在高职院校课程规划设计协同创新过程中,接受知识的主体主要是高职院校教师,其他主体一般是知识转出方。当然,在知识转移过程中,会涉及到各方主体知识的交流与互动。也就是说,在某些情况下,除高职院校教师以外的其他主体也可能成为知识接受方。当然,高职院校教师以外的其它主体作为知识接受方所获得的知识最终也应该服务于高职院校课程规划设计协同创新的目的。

在图1高职院校课程规划设计协同创新机制中,课程目标的确定、课程排序的决定、课程评价的实施具有时间上的先后顺序。在课程评价中发现的问题以及对问题的解决也可以逆向推动课程目标确定以及课程排序优化。如此循环往复,即可推动高职院校课程规划设计持续创新。

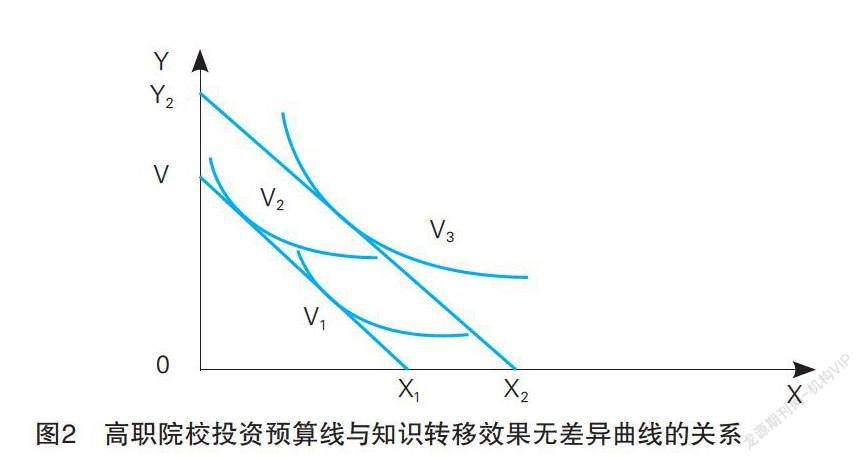

在图1高职院校课程规划设计协同创新机制中,高职院校投资能力(或资金投入水平)是课程规划设计协同创新的外部条件,而知识转移是影响高职院校课程规划设计协同创新效果的内因。当知识转移的效果一定时,资金投入水平越高时,则协同创新效果越好;当资金投入水平一定时,知识转移效果越高,则协同创新的效果也越好。借鉴西方经济学中的预算线和效用无差异曲线的概念[13],可以构建高职院校投资预算线与知识转移效果无差异曲线的关系图,具体如图2所示。

在图2中,假定高职院校的投资被用于高职院校专业课程规划设计协同创新的两个领域(例如创建情境,合理构建知识源、隐性知识显性化、构建转移渠道中的两个领域),分别使用X和Y表示高职院校对这两个领域的资金投入水平。而V1、V2、V3分别表示不同的知识转移效果无差异曲线,很显然,V2曲线所代表的知识转移效果比V1曲线所代表的知识转移效果好,而V3曲线所代表的知识转移效果比V2曲线所代表的知识转移效果好。预算线X2Y2所代表的高职院校投资能力(或资金投入水平)高于预算线X1Y1所代表的高职院校投资能力(或资金投入水平)。

当投资预算线为X1Y1时,最终达到均衡的知识转移效果。无差异曲线可能是V2,也可能是V1,而V2所代表的知识转移效果高于V1所代表的知识转移效果。由此不难看出,当高职院校投资能力一定时,通过合理确定各项目的投资比例,完全可以达到更好的知识转移效果,从而可以获得更高的专业课程协同创新水平。同时也可以看到,V3所代表的知识转移效果高于V2和V1所代表的知识转移效果,而V3所对应的高职院校投资能力(或资金投入水平)高于V2和V1所对应的高职院校投资能力(或资金投入水平)。因此,对于高职院校而言,为提高知识转移效果和专业课程协同创新水平,适当提高资金投入水平也是很有必要的。

参 考 文 献

[1]游庆军.高职院校发展现状及问题研究[J].辽宁教育行政学院学报,2021(2):48-50.

[2]武法提.目标导向网络课程的课程设计[J].中国电化教育,2006(4):78-81.

[3]苑大勇.高等教育协同创新:理论建构与演进[J].高校教育管理,2015(3):16-21.

[4]FRANKLIN BOBBITT. The Curriculum[M].Boston: Houghton, 1918:36.

[5]高孝传,杨宝山,刘明才.课程目标研究[M].北京:教育科学出版社,2001:85.

[6]杨树丽.当前高等职业教育存在的主要问题及对策[J].教育教学论坛,2010(12):140-141.

[7]胡国勇.第三者评价—日本的大学质量保证体系改革[J].外国教育研究,2005(12):52-56.

[8]张勤.高校教学督导联盟组织的实践与发展趋向[J].教育研究,2014(1):154-158.

[9]王志强,王戎.基于大学生创新素质调查的专业课程建设协同创新探索[J].创新与创业教育,2017(2):106-109.

[10]张树中.构成要素视角下的知识转移模式研究[J].图书馆理论与实践,2016(7):66-71.

[11]张胜,窦勤超,郭英远.知识粘性:成因与管理对策[J].情报杂志,2015(1):203-207.

[12]杨栩,肖蘅,廖姗.知识转移渠道对知识转移的作用机制——知识粘性前因的中介作用和治理机制的调节作用[J].管理评论,2014(9):89-99.

[13]高鸿业.西方经济学(微观部分)[M].北京:中国人民大学出版社,2007:51-55.

Research on Collaborative Innovation of Speciatly Curriculum Planning and Design in Higher Vocational Colleges

——Based on Knowledge Transfer Perspective

Chen Quan, Zhu Xinyi

Abstract With the rapid development of vocational education in China, the problems and unreasonableness of curriculum planning and design in higher vocational colleges are also highlighted. Especially, the problem that the teaching contents of higher vocational education can not meet the actual needs of the employers has become increasingly prominent. Based on systematically analysis of the problems existing in the current professional curriculum planning of higher vocational colleges and the focus on the unreasonable phenomena in curriculum goal setting, curriculum sequencing and curriculum evaluation, the paper proposes to redesign the curriculum planning of higher vocational colleges from the perspective of knowledge transfer theory. This paper fully considers the multi-disciplinary collaboration between schools and employers as well as teachers and students, which constructs a collaborative innovation system for curriculum planning and design in the three-in-one curriculum of“course objectives-course sequencing-course evaluation”.

Key words knowledge transfer; higher vocational colleges; curriculum planning and design; collaborative innovation

Author Chen Quan, professor of School of Teacher Education of Jiangsu University (Zhenjiang 212013); Zhu Xinyi, master student of School of Teacher Education of Jiangsu University