踝部腱鞘巨细胞瘤一例

2021-12-08罗雪姣李艳丽胡亚兰冯小剑

罗雪姣,李艳丽,胡亚兰,冯小剑

腱鞘巨细胞瘤是一种较为常见的腱鞘病损,一般好发于手指,也可发生于足踝部、手腕、下肢关节等部位。由于大部分患者首次就诊于骨科等相关科室,故皮肤科相对少见。现将我科近期诊治的1例踝部腱鞘巨细胞瘤患者的诊疗经过报告如下。

临床资料

患者,女,25岁,芭蕾舞者。右踝部包块1年余,于2017年2月20日就诊。1年前,患者右内踝部出现一蚕豆大小包块;约7个月前,原有包块前侧出现类似约花生米大小结节。两个肿物缓慢呈外生性增大,表面皮肤正常,关节活动自如,剧烈运动后皮损处偶有胀痛感,休息后可自行缓解。既往体健,病程中体重无明显变化,无高血压、糖尿病及肿瘤病史,无不良嗜好,否认家族类似疾病和遗传病史。系统查体:一般情况好,全身浅表淋巴结未触及增大,心、肺、腹等系统检查无异常。皮肤科情况:右踝关节内侧可见相邻2枚肤色包块,分别约2 cm×1.8 cm×0.8 cm(前侧)和3 cm×2.5 cm×1 cm(后侧)大小,表面皮肤正常、皮温不高,包块质韧、边界不清、活动度差,无压痛(图1a)。右踝关节及各足趾活动、末梢血运及痛温觉正常。实验室及辅助检查:血尿便常规、肝肾功能、血脂4项、凝血功能、血清肿瘤标志物检查:甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、卵巢癌抗原(CA125)、消化道癌抗原(CA199)结果均正常。局部软组织彩色超声多谱勒:右踝关节内侧实质性低回声包块,边界不清,形态不规则,内部回声不均匀。

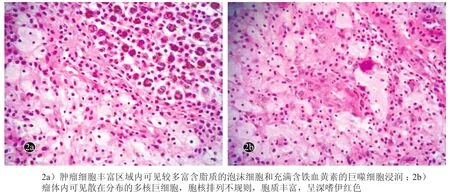

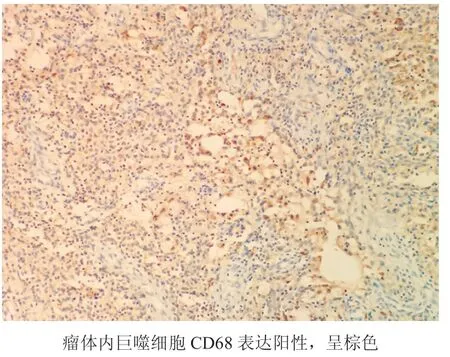

治疗经过:局部浸润麻醉下行肿物完整切除手术。术中见肿瘤位于深筋膜下方,与肌腱腱鞘和周围组织紧密粘连,部分蔓延至踝关节腔的滑膜(图1b)。切除的肿物约5.5 cm×4 cm×3 cm大小,呈不规则椭圆形、分叶状,包膜部分完整,质地韧,切面呈灰黄色,有编织状纤维性条索(图1c)。肿物组织病理示肿瘤组织内可见大量组织细胞、泡沫细胞及多核巨细胞,组织细胞胞核呈空泡状,多核巨细胞散在分布、胞核排列不规则、胞质丰富呈深嗜伊红染色;肿瘤细胞团块周围有纤维性结缔组织鞘包绕,可见充满含铁血黄素的巨噬细胞浸润(图2)。免疫组化染色示肿瘤细胞CD68阳性,CK、SMA、S100均阴性(图3)。诊断:腱鞘巨细胞瘤。术后切口正常拉拢缝合,右踝关节及各足趾感觉、活动正常。随访至今,肿物未复发。

图1 腱鞘巨细胞瘤患者临床皮损及术中所见

图2 腱鞘巨细胞瘤患者肿物组织病理(HE染色×400)

图3 腱鞘巨细胞瘤患者肿物免疫组化(SP染色×400)

讨论

腱鞘巨细胞瘤又称良性滑膜瘤,是一种起源于腱鞘组织而又向纤维细胞、组织细胞及滑膜上皮分化的良性肿瘤,常见于手指、手、腕等处的腱鞘上,无自然消退趋势,肿瘤可蔓延到临近关节腔的滑膜,偶可延及上方皮肤[1]。本病中年人多见,发病机制尚不明确,可能的病因有代谢因素、肿瘤形成和炎性疾病。目前被广泛接受的病因是伴有炎性反应的反应性或再生性增生[2]。腱鞘巨细胞瘤可以分为3种类型:局限型腱鞘巨细胞瘤、弥漫型腱鞘巨细胞瘤和色素绒毛结节性滑膜炎。这3种类型肿瘤的临床特征、生物学行为和预后均有一定的差异[3]。腱鞘巨细胞瘤作为一种结缔组织实质性肿瘤,因生长缓慢,症状不典型,对肢体关节功能影响较小,因此临床诊断较为困难,常出现误诊,多被误诊为腱鞘囊肿、表皮样囊肿、纤维瘤、脂肪瘤、滑膜肉瘤、转移瘤等[4]。诊断主要依靠组织病理检查:肿瘤呈分叶状,小叶周围绕以致密、透明变性胶原;镜下为核呈泡状的组织细胞伴数量不等的多核巨细胞、泡沫细胞、炎性细胞及含铁血黄素;多核巨细胞具有特征性,胞质深嗜酸性,有多少不等的核,排列杂乱无章[5]。

本病治疗以手术切除为主,如骨骼受累应彻底刮除干净,术后注意早期功能锻炼,以最大程度恢复关节功能[6]。如切除不彻底,局部复发率可高达10%~36%[7]。因此,在不损伤关节功能的情况下,全部切除病变组织及扩大切除部分周围正常组织是预防复发的重要手段[8]。本例患者为发生于踝部的腱鞘巨细胞瘤,瘤体巨大,临床少见。皮肤科医生往往由于对该病的认识不够而容易误诊,导致瘤体切除不完整、切除范围不够,引起复发或关节功能障碍。因此若门诊遇到手指、手腕、足踝等关节附近的皮下结节,应考虑到此病的可能。