基于CiteSpace的国内外网络自我表露研究对比分析

2021-12-05杜颖莹

杜颖莹

摘 要 通过CiteSpace可视化知识图谱工具,围绕“网络自我表露研究”这一主题,以近20年中国知网中文数据库中的201篇论文和Web of Science英文数据库中的1 902篇论文为研究样本进行对比分析。通过关键词共现网络分析,发现无论国内外,社交媒体日益成为网络自我表露研究的热点,同时聚类分析还揭示了网络自我表露行为所涉及的隐私风险和心理健康问题,均得到了学界的关注和回应。总体而言,国内网络自我表露的研究场域仍较单薄,需要更多学科参与应用和学者扩展研究。

關键词 自我表露;网络社会;社交媒体;可视化知识图谱

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)18-0005-05

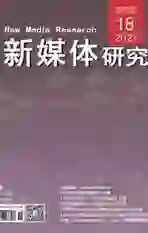

自我表露(self-disclosure)最早由西德尼·朱拉德在1958年提出,他将自我表露界定为,告诉另外一个人关于自己的信息,真诚地与他人分享自己个人的、秘密的想法和感受的过程。自我表露是将个人隐私信息和内心感受向他人主动公开的过程,对人际关系的发展和维护有着重要的作用[1]。随着信息技术的发展,人们越来越倾向于在社交媒体上获取信息、分享观点、进行自我表达、人际交往和社会参与,新媒体环境下自我表露的途径和方式有了全新的变化,表露的形式、途径和符号呈现多元化和复杂化特点[2]。在Web of Science核心合辑中以“Self-Disclosure”为主题关键词搜索,时间设置为2000—2020年,共得出3 552篇论文条目。通过WOS的结果分析功能,可以看出自我表露理论在传播学和计算机科学领域内发文数逐年递增,2014年后迎来爆发式增长(图1)。

1 研究方法

本研究基于CiteSpace 5.7.R1软件,分别对国内外有关网络自我表露的文献进行梳理分析,分析要素包括主题词、关键词、文献共被引等。为保证文献的完整性和代表性,本研究采用的国外文献来源于WebofScience核心期刊合辑数据库,设置如下检索式“TS(主题)=(online*SAME self disclosure)OR(social media*SAME self disclosure),剔除新闻报道、书评、会议资讯等无效条目并去重后,得到有效文献1 902篇。国内文献选取CNKI作为文献检索数据库,设置检索条件为“全文=‘网络自我表露或含‘线上自我表露或含‘社交媒体自我表露或含‘网络自我披露”,词频=2,共获取有效文献203篇,使用Citespace去重后,余下文章201篇。国内外文献检索截止日期均设置为2021年1月1日。

在上述2103篇文献的基础上,本研究对Citespace中各项参数的具体设置如下,时区分割上,国外文献设置为1998—2021,国内文献设置为2003—2021,时间切片均设置为1。网络类型设置为作者、标引词、关键词。阈值设置为50,指每年出现频率最高的50个词语。通过以上设置,可深入挖掘、梳理近20年国内外网络自我表露的所有相关文献的主题和关键词等文本,呈现该研究领域内的重要节点、演变趋势、热点前沿等内容,以直观图表的形式纵览国内外网络自我表露研究的知识生产全貌。

2 国内网络自我表露研究

2.1 关键词与主题词共现分析

CiteSpace软件的聚类功能可以展现出研究领域的热点分布。本研究以201篇中文论文为研究样本,生成的国内网络自我表露关键词的共现知识图谱如图2所示。国内网络自我表露相关研究着重分布在自我表露、大学生、孤独感和网络自我表露等节点。值得注意的是,国内研究热点主要集中在社交网络行为上,以大学生为代表的青少年群体是国内学者的主要研究对象。另外,近年来,微信、朋友圈、QQ空间等社交媒体空间中的自我表露行为成为较高关注节点,这些节点与人际交往、亲密关系、主观幸福感等人际传播相关研究节点联系较密集,形成呼应。此外,网络成瘾、抑郁和社会支持等心理健康问题也颇受学者关注。总体看来,国内网络自我披露研究处于吸收消化阶段,尚未形成规模和热点,研究对象范围局限于青少年,研究主题间的联结也较稀疏。

在国内网络自我表露研究中,出现频次较高的关键词有自我表露、大学生、孤独感、网络交往、社交网络、青少年、网络人际信任、自我呈现和微信朋友圈等。当中介中心性大于0.1时,意味着主题词是连接两个不同领域的重要枢纽,具有较强的研究代表性,网络自我表露、大学生、孤独感、微信朋友圈的中介中心性都大于0.3,不难看出,目前国内学者的研究重点主要是网络自我表露行为的动机分析。大学生会同时使用多个社交媒体平台表达情绪,最常使用的是微信、微博等即时通信软件,当前不断新兴的、较为小众的社交媒体平台也成为大学生选择的另一种情绪表达渠道[3]。网络自我表露既是一种信息传播行为,也是一种心理机制,有学者总结了社会交往需求、社会支持需求、自我展现需求和自我审视需求是驱动自我表露的心理因素[4]。谢新洲等[2]发现,与现实社会网络相比,自我表露个体更在乎虚拟社会网络的维护和管理,网络中个体自我表露的信息范围更广,除个人真实信息、个人兴趣爱好外,网络中个人情绪的表达也是重要组成部分。

2.2 关键词与主题词聚类分析

CiteSpace的聚类分析能够呈现不同研究领域在知识结构上的交叉关系,软件中用Q值(模块值)和S值(平均轮廓值)来反映聚类效果[5]。本研究通过LLR算法对201篇中文文献进行聚类分析,结果如图3所示,国内网络自我表露聚类图谱Q值为0.670 5,S值为0.623 1,图谱总体聚类效果较好。图中相邻的关键词代表着它们经常出现在相同的文章中,可以看出,大学生的自我表露行为与网络使用成瘾、心理健康两大议题联系较为紧密。聚类编号越小,聚类节点数量越多,代表聚类的规模越大,S值越大,代表该聚类成员相似性越高[5]。国内研究中,前十关键词聚类分别为网络人际信任、自我表露、大学生、网络成瘾、因特网、空间认知、心理健康、网络传播、网络交往和亲密关系。聚类编号较小的网络人际信任、自我表露、大学生和网络成瘾等关键词,节点数略大于20,这表明国内现有自我表露研究较为匮乏,但值得注意的是,这些关键词的S值均大于0.8,也说明现有研究普遍关注互联网使用对青少年自我表露行为的影响。

国内网络自我表露研究成果中的关键词主要围绕着网络人际交往、大学生、心理健康和隐私理论形成聚类,这反映出网络中自我表露行为多发生在人际交往和亲密关系中,网络中自我表露还涉及个人隐私和心理健康问题。王秦[4]分析了社交媒体中的私人信息传播行为,发现社交媒体用户通过不同程度的自我表露,在虚拟世界中分享私人信息,从而建立起人际关系或维持亲密关系,当面临重大疾病或死亡时,个体甚至会将私人生活的细节与感受公之于众,以獲取精神、物质和知识等方面的社会支持。

3 国外网络自我表露研究

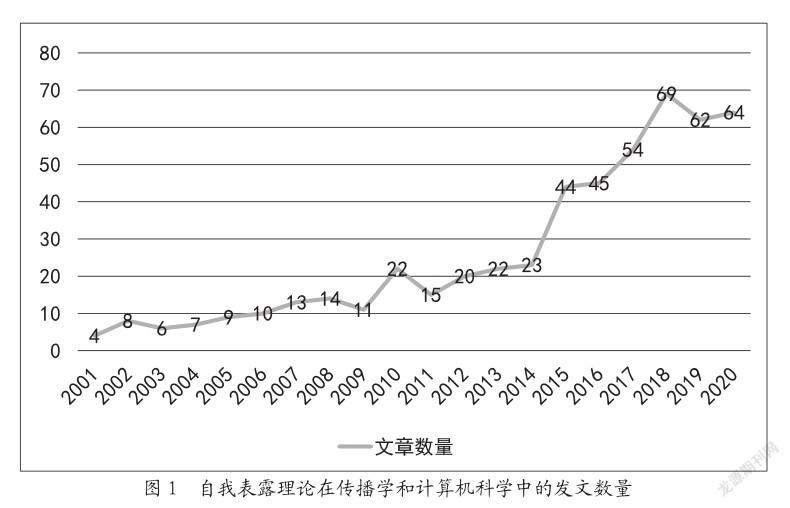

3.1 关键词与主题词共现分析

本研究以1 902篇英文文献为研究样本,生成的国外网络自我表露关键词的共现知识图谱,如图4所示,各主题词之间线条粗细代表二者之间共现的强弱关系,密度数值代表主题词之间的关联紧密性。国外自我表露研究数量多,起步早,已经形成了更成熟、更细分的研究方向。国外网络自我表露研究尤其关注社交媒体,与脸书相关的研究频次高达384次,互联网、在线、社交媒体作为高频关键词,分别出现了334、284和256次。此外,信任、隐私、行为等关键词也颇受国外学者关注。

网络技术和社交平台极大拓展了人际交往空间,交往的对象、频率、形式都发生了前所未有的改变,由此引发的机遇和风险受到学者的密切关注。自我表露行为对个人心理健康能产生影响。不少实证研究的结果显示,网络自我表露对社会支持有积极的、显著的影响。例如在社交媒体上的诚实自我表露会导致更大的社会支持感知[6],而期待亲密、展现娱乐和积极一面的自我表露会增加连接感[7]。Mickles和Weare通过对视频网站YouTube用户的访谈,揭示了用户在社交媒体上披露心理健康经历的动机和意义,维持社会纽带和关系是个体进行网络信息表露的决定因素[8],自我表露行不仅创造了用户共同的语言和公共空间,也为其他面临困境的人提供了支持。

3.2 关键词与主题词聚类分析

本研究通过LLR算法对1 902篇英文文献进行聚类分析,结果如图5所示,国外网络自我表露聚类图谱Q值为0.694 3,S值为0.816 4。在剔除掉撒哈拉以南非洲地区这一关键词后,国外研究前十聚类关键词依次为社交媒体、印象形成、隐私问题、关系形成、隐私演算、失序、社会支持、高等教育、少数群体压力和社交能力,前五个聚类关键词节点数均在50以上,除印象形成的S值为0.788外,其余关键词S值高于0.8。可以看出,国外研究的知识图谱结构划分较为合理,同一聚类间信度高,整体轮廓清晰,聚类效果好。

国外网络自我表露研究比国内起步早,与社交媒体相关的自我表露研究平均年份在2007,彼时Facebook、Twitter、YouTube等社交媒体诞生不久,自我表露不再局限于现实生活的亲友中间,而是日渐成为人们在网络中的重要表达方式之一。早期国外学者关注自我表露在印象管理、人际关系中的影响,自我表露除了能带来积极的社会支持外,也会造成社会竞争、少数群体压力、心理疾病等消极作用。此外,国外学者热衷于研究网络自我表露行为带来的隐私问题,这也体现出国内外学界在隐私保护问题上的关注差异。

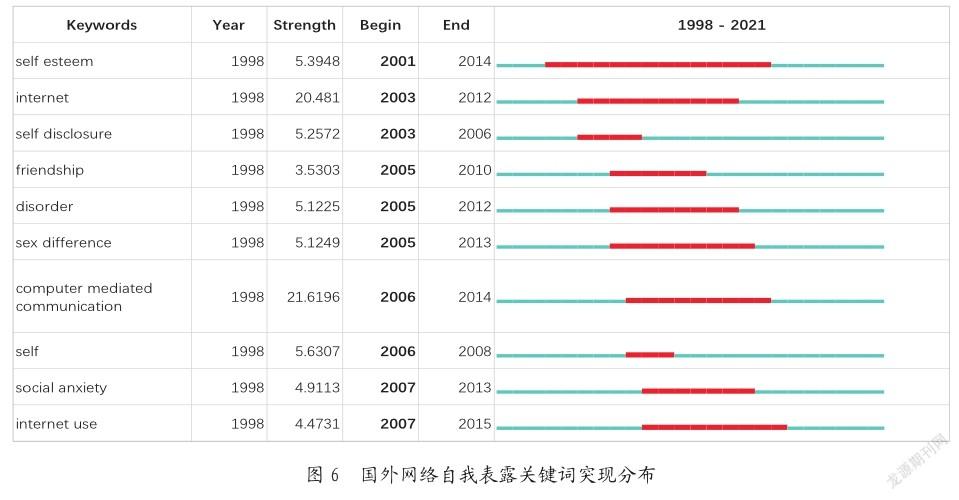

Citespace中的突现功能可以展现并预测包括主题在内的突发性变化,反映该研究领域的热点演变进程。图6展示了国外网络自我表露研究中的10个突现主题,包括self esteem(自尊)、internet(因特网)、self disclosure(自我表露)、friendship(友谊)、disorder(失序)、sex difference(性别差异)、computer mediated communication(计算机中介传播)、self(自我)、social anxiety(社会焦虑)和internet use(网络使用)。从突现主题的分布来看,网络传播、人际交往方面的研究关注度较高,网络自我表露行为的心理机制及其影响一直是国外学者关注的重点。从时间跨度来看,研究的第一阶段在2001—2006年,研究课题集中在自尊、友谊、失序和性别差异上,此时的网络自我表露研究可视为在已有现实自我表露研究基础上展开的线上延伸,对网络的关注并不多;在研究的第二阶段2006—2015年,因特网、计算机中介传播、网络使用和社会焦虑关键词逐渐成为研究的热点,随着网络和移动互联网等新兴媒介日益紧密地嵌入人们的日常生活中,媒介技术自身成为研究的主流,同时新的媒介技术重塑了线下自我表露情境,原有的自我表露行为随之改变,网络自我表露所引发的社会焦虑也是这一阶段学者的关注重点。

综上所述,本研究运用CiteSpace对网络自我表露近20年的相关文献中的关键词等元素进行深度挖掘,借助该领域关键知识节点、演进历程、影响范围等可视化图谱,多角度、动态地呈现国内网络自我表露现象的学术场域与知识生产样貌。但研究也存在一些局限,例如搜索词不够精确,可能遗漏了部分有效文献,从而无法呈现相对完整的研究全貌。此外,由于CNKI的文献较少,本研究无法在CiteSpace中进行国内研究的突现分析。

4 结语

基于CiteSpace軟件,本研究从“关键词共现”“聚类分析”和“突现分布”三个方面,对中英文文献中的网络自我表露研究进行了对比分析,得到如下结论。

根据关键词共现分析结果,本研究认为国内网络自我表露研究仍是一片有待开垦的处女地,研究的广度和深度均有待拓展。中国是互联网大国,网民规模大,覆盖群体广,随着互联网和新技术的普及,网络中自我表露形式将朝着多元化方向发展。近年来抖音、快手、B站等短视频平台异军突起,研究平台用户的自我表露行为和内容,不仅能为国内研究拓宽思路,也是为互联网个人信息保护提供实践指南。

根据聚类分析的结果,本研究认为国内自我表露研究需要展开多学科交叉合作。国外自我表露理论发轫于传统心理学,正逐渐与其他学科相融合,尤其是近20年,随着移动互联技术的发展,越来越多传播学、计算机科学、商业经济等领域内的学者将自我表露理论引入自己的研究中,大大丰富了研究成果。目前国内的网络自我表露研究场域较为单调,研究对象局限,因此更需要跨学科的合作实践。

自我表露越来越成为网络用户的日常行为,但在大数据时代中,自我表露也意味着隐私的让渡,过多的、不当的自我表露甚至会引发焦虑不安等心理问题。深入开展网络自我表露研究,不仅是对自我表露理论体系的完善,也有助于理解更广泛的人际传播与网络社会。

参考文献

[1]蒋索,邹泓,胡茜.国外自我表露研究述评[J].心理科学进展,2008(1):114-123.

[2]谢新洲,安静.社交媒体用户自我表露的影响因素分析[J].出版科学,2016,24(1):10-14.

[3]陈莹. 社交媒体中个人情绪表达动机研究:基于武汉市大学生的实证分析[J].新媒体与社会,2016(1):215-229.

[4]王秦.社交媒体私人信息分享心理机制探析[J].前沿,2014(Z4):19-21.

[5]李杰,陈超美.CiteSpace:科技文本挖掘及可视化[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2017:93,24,102.

[6]Kim,J.and J.E.Lee.The Facebook paths to happiness: effects of the number of Facebook friends and self-presentation on subjective wellbeing[J].CyberpsycholBehav Soc Netw,2011,14(6):359-364.

[7]Utz,S.The function of self-disclosure on social network sites:Not only intimate,but also positive and entertaining self-disclosures increase the feeling of connection[J].Computers in Human Behavior,2015,45(4):1-10.

[8]Mickles,M.S.and A.M.Weare. Trying to save the game(r):Understanding the self-disclosure of YouTube subscribers surrounding mental health in video-game vlog comments[J].Southern Communication Journal 2020,85(4):231-243.