甘肃甘加草原:基于自然和社区的草原生态治理

2021-12-01胡珺涵桑杰高煜芳

胡珺涵 桑杰 高煜芳

目前,基于自然的解决方案(nature-based solutions)作为新兴的生态治理理念和方式,因其覆盖范围广、可操作性强、重视自然本身等特点,正受到广泛关注。该理念的本质和核心是借助自然本身的力量,恢复自然生态系统和解决人类社会面临的问题。世界自然保护联盟(IUCN)在2016年的世界保护大会上指出:“基于自然的解决方案是保护、可持续管理和恢复自然的和经改变的生态系统的行动,它能有效和适应性地应对社会挑战,同时提供人类福祉和生物多样性效益。”IUCN还提供了一系列判断准则供使用者参考[1]。这种生态治理方式对于充满不确定性的草原生态系统的保护和修复具有重要价值。

天然草原被认为是比森林更可靠的碳汇,能支持丰富的生物多样性和人类对气候变化的适应,而且草原的可持续牧业、草地的保护和恢复也被认为是应对气候变化的重要解决方案[2]。然而,目前基于自然的解决方案在草原生态系统的实际应用方面还有待改善。在应对全球气候变化的《巴黎协定》签署方的国家自主贡献(即《联合国气候变化框架公约》各缔约方根据自身国情和发展阶段、自主提出的行动目标,是第21届联合国气候变化会议协议的组成部分)中,基于草原的解决方案只占全部数据的10%,且几乎所有相关案例都来自非洲[3]。

我国草原面积近4亿公顷,约占国土面积的41.7%,是名副其实的“草原大国”,草原对我国的重要性不言而喻。草原還是山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理的重要组成部分,其生态治理方式对减缓碳排放、促进牧业发展、保护生物多样性等方面均有重要作用。自1990年代以来,为促进草原的可持续发展,我国先后尝试过草场承包到户、退牧还草等措施,但一些草原地区仍存在“局部改善,总体退化”的趋势。

如今基于自然的解决方案在我国开始兴起,但很多人对它不是很了解。本文以甘加草原牧民社区的本土生态治理实践为例,结合基于自然的解决方案的各项准则,探讨如何因地制宜地应用这一治理理论,实现草原生态的良好治理。

甘加草原概况

甘加草原位于甘肃省甘南藏族自治州夏河县甘加镇,其面积约8.09万公顷,平均海拔在3000米以上,多为山地草甸和高寒草甸。甘加草原在自然地理上处于青藏高原与黄土高原的过渡地带,在行政区划上处于甘肃与青海两省的交界地带。当地干热多风,年平均降水量在400毫米以下,年平均日照时数近3000小时,半干旱的高原大陆性气候特点较为明显。

甘加镇有居民约8500人,多为藏族。由于畜牧业是该镇居民主要收入来源,因而大部分居民为牧民。

甘加草原在很久以前由活佛和土司共同管辖,当地六大部落的全体牧民共用。在中华人民共和国建立后一段时间,牧民仍然按部落村(由牧民因聚居自发组成的自然村,是当地社区的主要形式,以下简称“村”)共同使用草场,村与村之间很少有草场边界或边界较为模糊。改革开放后,各部落在政府协助下进行了正式的草场划分,在草场边界做了简单标记,并以村为单位共同使用草场。1981年,当地政府在甘加推动按人均家畜数(草原总家畜数除以总人数)进行分配的措施,各户牧民再按分到的家畜数进行放牧。1990年代和2000年代,不同的村之间进一步明确了草场的使用边界;各村按人均草场面积(该村草场总面积除以该村人数)给各户分配草场,再大致根据草场承载力(单位面积草场可养殖多少家畜),核算村内每户可放牧的家畜数量配额。

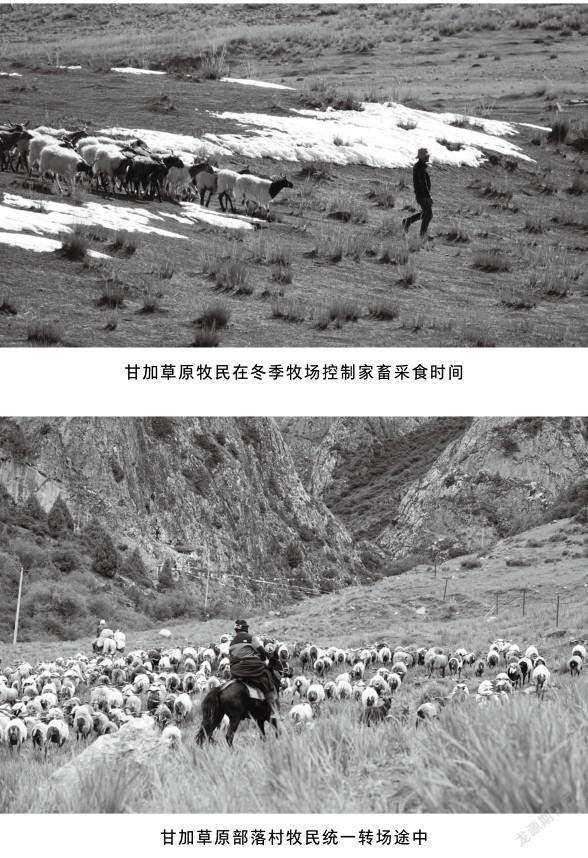

直到今天,甘加草原的管理仍以村为单位进行:当地共13个村,村内所有村民共用草场,遵守共同的治理规则,其中包括四季轮牧方式。四季轮牧是将共用草场划分为四季牧场(冬季牧场、春季牧场、夏季牧场和秋季牧场),顺应牧草的自然节律和家畜的生命周期,依次在不同季节前往不同草场放牧,在可持续利用的前提下尽可能提高放牧的收益。

目前,甘加草原的生态治理已取得一定成效。在当地干热气候条件的限制下,在2018年7—8月的牧草生长盛期,甘加草原的平均植被盖度仍然超过70%,牧草增幅超过气候相似的王格尔塘等邻近乡镇[4]。2020年,甘加草原平均干草产量为1975.67千克/公顷[5]。在生物多样性方面,当地已记录到雪豹、荒漠猫、马麝、黑鹳、黑颈鹤等濒危野生动物。

生态治理中的“基于自然”

青藏高原大多数地区实施的草场承包到户、禁牧休牧等政策背后的逻辑依据是“平衡理论”下的克莱门兹演替模型(Clements succession model),即植物群落经过一系列可预测的演替阶段,最终会形成最稳定的顶级群落。在这一过程中,家畜与草场的相互反馈被认为是阻止草场发生次级演替、恢复到顶级群落的主要影响因素[6]。然而, 1990 年代后发展起来的“非平衡理论”则认为,“平衡理论”忽视了空间异质性与气候变异性,只适用于范围较小、气候湿润的地区,而在干旱或半干旱草原地区,降雨等随机的非生物因素才是家畜和草地动态变化的主要驱动因素。目前,生态学领域已形成的共识是,绝对的“平衡”和绝对的“非平衡”实际上各自处于一个连续演替波谱的两端(即两种极端状态),而某个具体的群落在这个波谱中的位置受土壤、季节、天气、干扰等因素的影响。因此,同一块草场可能在干旱和湿润的年份表现出不同特征,草场内干旱区域与湿润区域的特征也有差异,这取决于不同的时间和空间尺度[7]。

共用草场和四季轮牧是甘加草原当前生态治理的基础和最主要特征。当地牧民普遍认为,由于水源和草场质量分布不均,直接将草场按面积平均分配给各家各户并不公平,这是保留共用草场的原因之一。当地降水少且不规律的气候也让牧民更多选择耐旱的羊,而非不耐旱的牦牛。

在甘加草原,大多数村至少拥有一块冬季牧场、一块春季牧场、一块夏季牧场和一块秋季牧场(多为先前的春季牧场),每年平均需要转场4次。

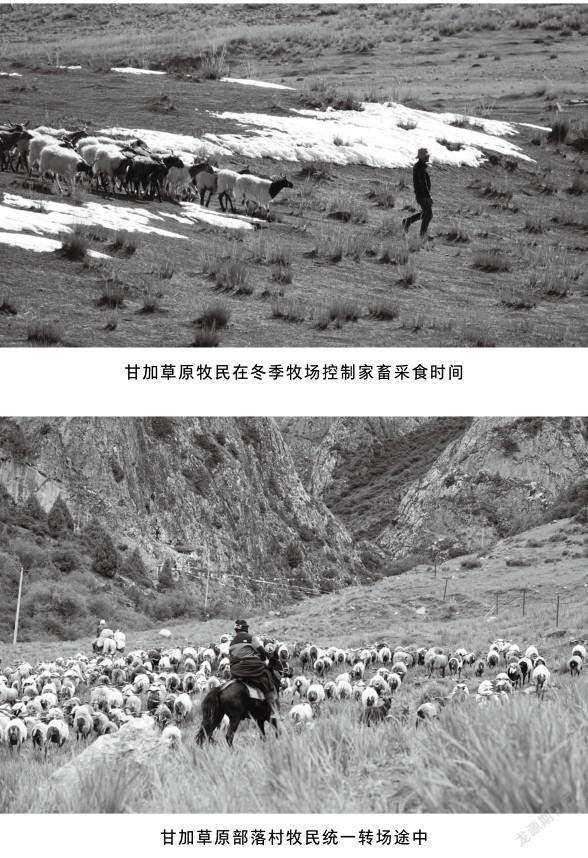

冬季气候寒冷,缺乏鲜草,家畜的身体状况逐渐变差。从农历9月底或10月初到达冬季牧场开始,牧民会将牛羊在共用草场上每天的采食时间限制在7~8个小时,其余时间都在定居点附近的牛羊圈中。保暖效果好的降落伞等材料曾被广泛用作牛羊圈顶棚,但因其易阻碍空气流通,第二年夏天家畜易得肺病,影响贴膘,有的牧民便不再用这种顶棚。冬季补饲也是一种适应措施。牧民会根据家畜特点进行补饲,其中羊多用玉米补饲,但通常只为产仔的母羊和生病体弱的羊补饲;牦牛则用热水混合燕麦、玉米粉等饲料补饲,且需从小开始补饲以使其适应。

农历5月后已经进入春季,天气开始回暖,草场也逐渐返青。此时牛羊对饲料失去食欲,亟需营养和水分更充足的鲜草来恢复此前丧失的体力。牧民会先转场至春季牧场居住约1个月,等到牧草生长茂盛、更适合给牛羊贴膘的夏季时前往海拔更高的夏季牧场,以此让家畜避暑、减少蚊虫叮咬,并采食对身体健康有好处的药用草本植物。剪羊毛这一重要牧业生产活动也多被安排在夏季转场前,以减弱炎热对牛羊膘情的影响。为了给牛羊更好地贴膘,有的牧民还会额外花钱,将牛羊赶到外村的盐碱地里放牧。

秋季是牛羊身体状况最好的时节,牛羊肉奶的品质也最好。牧民在农历7月中旬至9月上旬回到低海拔的秋季牧场后会让牛羊出栏,并依据家畜特点选择出栏策略。以羊为例,它们在4~5岁时价格最高,之后就逐渐贬值,因此牧民大多在秋季将大龄羊卖出,替换为羊羔或小龄母羊,但会留下一些成年母羊以保证羊群数量的增长。因为羊羔出生不久就可用于交易,且不同品种的羊羔的价格相近,有些牧民会养成熟时价格较为便宜但非常适应当地的甘加羊品种,羊羔出生后尽快卖出以提高收益。待天气转冷、牛羊长出的毛发可以御寒后,牧民便再次转场到冬季牧场。

在四季轮牧的周期里,转场时间与位置的选择在很大程度上决定了出栏时牛羊的膘情,而这大多依赖牧民依据本土生态知识对气候变化下草场质量的预判。在对比同一块草场在不同年景的质量时,与科学家的判断方法相似,牧民主要关注牧草的密度和高度。但在较长的时间尺度且对比两块不同草场的质量时,牧民的判断依据则变为草根和泥土的状况。牧民往往在夏季草场的草根开始被牛羊刨折时进行转场,因为他们认为草根受损会严重影响草场质量。在高海拔的夏季牧场,虽然草的密度和高度较低,但牧民认为更好的泥土(例如某种较硬的黑色土壤)则会生长出对牛羊身体更有益的草种,从而改善家畜的膘情。

生态治理中的“基于社区”

基于自然规律的青藏高原四季轮牧方式在过去大多由牧民集体在共用草场上进行,但近年来在一些草原治理政策推动下,高原上的共用草场已屈指可数,而大多已被承包或禁牧的草场仍然面临草场退化等严重的生态问题。

美国学者哈丁于1968年提出“公地悲剧”理论。以放牧为例,他认为当牧民共用草场时,每个人都会优先考虑个人利益而做出多养家畜的所谓“理性选择”,从而导致草场被过度放牧,最终所有牧民的家畜都被饿死[8]。传统上解决公地悲剧的方式是通过权力中心化,将公共资源变为私有或国家公有的财产,即采用市场化机制或政府管理方式,这也是我国草原生态治理上普遍采用的方法。但这种方法近年来已受到质疑,许多学者认为青藏高原的草地在过去由部落村集体共用,并排斥外来的非集体成员进入,这并非是哈丁所定义的“具有竞争性但不具排他性的公共资源”;即便在集体内部,通常也存在自组织的管理办法和习俗制度等规定,以限制对草场资源的不合理使用,这被认为是另一种解决公地悲剧的方式[9]。

在甘加草原,村这一非中心化的组织在草原治理中发挥着重要作用,其中配额就是村里制定的最具代表性的习俗制度之一。配额是根据每年草场生长情况确定全村草场能承载的家畜总量后,按村内非外来人口总数分配的每人可放牧家畜数量;它以羊为统一单位,不同家畜间一般按1头牛相当于4个羊单位、1匹马相当于6个羊单位换算。配额具有一定的灵活性,同村的人可以相互交易,不同村在多村共用的夏季草场上也可进行交易,但交易结果需在下次转场前汇报至村里。

村里有专门负责设定配额和四季轮牧等规则的管理小组,任期多为1~3年,由集体投票选出。有的村注重经验,选出较多年长者;有的村注重公平,选出数量相等的低收入牧民和高收入牧民。村里每年召开草场管理会议,先由管理小组在综合考虑草场质量、家畜状况、政策导向等因素基础上,决定下个牧场的配额、放牧时间等规则,之后由各户牧民表达意见。如果管理小组成员能力不足或不够尽职,其他牧民可以要求更换。

村里每年会轮流从各牧户中安排代表组成巡护小组,对禁牧、配额等规则的执行情况进行检查,没有年轻男性的牧户无需参加。巡护小组会驻扎在禁牧区(转场离开后的牧场)边界看守,直至下一次转场返回该牧场或冬季牧草枯萎无需看守之时;其间若有家畜进入禁牧区,该小组有权按相关规则对家畜主人进行罚款或将家畜扣押。巡护小组也会对配额开展定期检查或抽查,而各牧户的家长都要以自己的宗教信仰发誓遵守配额,以便形成集体的文化道德监督。对于超出配额的牧民,巡护小组有权对其按相关规则进行罚款。所得罚款一般用于村里筹办传统活动费用的补充,如果还有剩余,则由巡护小组自行分配,这既弥补了小组成员因维护公共资源造成的自身利益损失,又降低了消极执法的可能性。被罚款的牧民需要通过购买配额、将家畜卖出等方式处理超额的羊单位,否则不能进入下个牧场。

村内牧民之间的紧密关系也是甘加草原生态治理模式能平稳延续的重要原因。作为通过部落血缘、地缘等关系聚合而成的明确集体,当地的村子承担着完成單个牧民难以独自进行的活动的功能。以有关身份认同的传统活动为例,村子会集体组织插箭、供宝瓶等向神山圣湖祈福的祭祀活动,形成具感染力的精神氛围。在剪羊毛、盖房子等与牧民生计直接相关的活动中,邻居和朋友也会互惠互助,从而提高效率。遵守草场治理规则关系到牧民能否参与村里的集体活动、延续这种互惠关系与身份认同,如果在没有合理原因的情况下扰乱规则,就可能被村子除名,失去参与集体活动的资格,这对非常依赖集体的甘加牧民来说是极为严重的后果。

变化中的适应性治理

和其他地方一样,甘加草原也不得不面对来自自然、政策和市场的一系列变化。这些变化一方面对原有的草原治理模式造成一定的冲击,另一方面也促进了当地社区积极采取行动,努力协调“人—草—畜”体系中各部分的关系。

自然变化下的适应

2021年被认为是甘加草原近5年来最干旱的一年,当地所有村都根据气候的变化,对四季轮牧等草场治理规则进行了较大调整。例如,甘加的一个村决定将在低海拔、受干旱影响较大的春季牧场放牧的时间减少至10天左右,以便降低家畜采食给该牧场带来的压力,以留出更多的恢复时间,但这也意味着,为了保障可持续利用草原的长远利益,家畜要在冬季牧场居住更久,而牧民需要在补饲上花费更多。

甘加牧民身边的环境也在迅速变化。以野生动物的行为模式为例,当地牧民普遍认为狼等食肉动物与人的距离越来越近了:过去它们看到牧民会远远躲开,而现在除非被牧民主动驱赶,已不大在意与牧民的距离,传统防狼方法的作用大大降低,这对人和家畜的危险性增加。于是牧民开始借助现代技术探索新的适应措施,包括在羊圈旁布置闪光灯、在牦牛身上安放播音喇叭,并将这些知识在村里分享,以促进整个社区改进。

政策变化下的适应

近年来,随着草场承包到户、草场流转等政策的普及,各地租用草场的个人和集体越来越多。在保留四季轮牧、共用草场等本土治理方式的同时,甘加的牧民也开始参与上述活动,借助外部政策探索有益于当地草原可持续利用的草场租用方法。目前,甘加草原大多数村的牧民都会在家畜超出草原承载力时,在外地租用草场作为额外的夏季牧场,并根据草场使用情况选择租用形式:在已承包到户的地方,能租到的草场面积相对较小,牧民大多以个人形式租用;青海等地往往有更大的草场,甘加牧民常以十几户联合的形式租用,费用则按各牧户的羊单位数量比例分担。此外,租用草场的灵活性也让牧民采用更多放牧策略。例如,在本村草场面积较大的情况下,仍然租用大量草场,通过减少家畜采食的压力提高本村草场质量,在牛羊长膘最快的夏季获得更多配额,从而增加秋季家畜出栏时的收益。

市场变化下的适应

市场观念的深入让甘加的牧民也探索出了“无畜”的选择。当地多数村都有近一半牧户曾在牛羊市价较低时卖出家畜成为无畜户,靠外出打工和家畜配额交易获利;他们在牛羊价格回升时又买入家畜,重新从事牧业生产。牧民从游牧生活的范式里不断寻找适应变化的方法,逐渐将游牧本身也看作适应变化的一种手段。在这一过程中,虽有部分无畜户出于自身利益考虑提出分草场的意见,但多数村子仍通过习俗制度等方式的制约,维持了共用草场的存在。以甘加某村为例,村里允许想要或已成为无畜户的牧户分草场经商的要求,并根据那些牧户的人数划出一定面积的草场供其开展“藏家乐”等经营活动,但十年内那些牧民都不能参与配额交易,也不能与村里其他牧民一同进行牧业生产。

不同于自然变化和政策变化,市场变化通常在更大尺度上发生,其不确定性对牧民来讲往往也更高。短期无畜是甘加草原已形成的适应措施中较有代表性的一种,但更多措施仍在探索中。以羊圈为例,羊群的密集踩踏产生了羊粪渣,并早已被牧民探索出了燃料、肥料等用途。但近些年来,许多企业向甘加牧民高价收购羊粪渣作为农作物肥料,牧民也大量将羊粪渣卖出,用煤炭和化肥取而代之。这一对市场的适应,既有牧民對自然资源的合理利用,也有草原上营养循环与生活方式的改变。

在面临种种不确定性的变化时,甘加牧民始终保有内生、自发的力量,从具体情境出发,通过多种多样的应对方式,形成有效的适应性治理模式,力求从不确定性中获益,兼顾牧业经济发展和草原生态系统的保护。

甘加实践对治理理论的验证、完善

2021年6月,自然资源部和世界自然保护联盟联合发布中文版《IUCN基于自然的解决方案全球标准:基于自然的解决方案的审核、设计和推广框架 第一版》,提出基于自然的解决方案八大准则[10]。结合这些准则,分别从基于自然、基于社区和生态治理适应性三个方面,分析甘加草原的生态治理实践对该方案的验证、完善,以及由此引发的启示。

基于自然的实践与准则

甘加牧民作为自发开展并直接受益于草原治理的群体,其治理方式建立起人、草、畜共生的耦合系统,与气候变化减缓与适应、经济与社会发展、生态环境退化与生物多样性丧失等草原牧区最迫切的社会挑战密切相关。这符合准则一所要求的“有效应对社会挑战”。

甘加牧民基于当地气候变异性和空间异质性较大的自然条件,选择共用草场和四季轮牧的治理方式,把村作为治理的基本单位,在决策中结合经济、社会、生态系统间的相互作用,决定不同时空下草场的使用与管理。这符合准则二所指导的“应根据尺度来设计”。

甘加牧民的直观感受与科学的监测数据都表明,近年来野生动物的物种多样性正在回升。共用草场没有围栏的土地利用方式,以及盐碱地等自然资源的开放性,提高了草原生态系统的整体性与连通性。这符合准则三强调的环境可持续性。

给我们带来的启示是,虽然运用科学的力量重新了解自然,采用自然力量取代某些人工技术做功是解决方案的核心特征与价值[11],但更应重视本土生态知识在获得完整生态系统信息方面的作用。在不确定性较高的高原牧区,当地牧民基于对自然环境和家畜生命周期的长期观察实证所建立起的草原生态治理模式,能考虑系统内草场、家畜、社区、政策等方面的复杂互动,做出较为全面的决策。因此,生态治理方案的设计者应持开放的心态与当地牧民、政府等利益相关方交流和分享信息,更深入地了解当地的自然、社会、文化背景,进行因地制宜的设计,并在注重提高人类福祉的同时关注生物多样性收益,促进草原地区人、草、畜的和谐共存。

基于社区的实践与准则

甘加的村已建立完整的决策过程与开放的协商平台,作为主要决策者的草场管理小组和执行者的巡护小组都由村集体选出,各牧户都可派代表参与,这些都遵循了准则五所要求的社会公平性。

甘加的村在草场治理中以集体和长远利益为首要目标,以少数服从多数的方式决策;当个别牧民扰乱集体的和谐与稳定时,村里会考虑其单独分草场等合理要求,但同时将其排除在集体活动外,这样既减少不稳定的因素,又实现了多种效益。这种方式满足了准则六要求的“应在首要目标和其他多种效益间公正地权衡”。

甘加牧民社区以长期互惠关系作为维持“村”这条对草原治理至关重要的集体纽带,并在防狼等措施中分享经验,进行共同的知识创造。这与准则八要求的“可持续性并在适当的辖区内主流化”不谋而合。

给我们的启示是,目前大多数基于自然的解决方案由企业、政府等推动,社区通常是在一定程度上被忽视的利益相关方,他们在治理中需要被赋予更大的参与空间。像甘加草原治理那样由社区作为治理主体,并在一定程度上参与完整的决策过程的案例并不多见。所以,首先应让社区对项目有足够的了解,更好获得其支持,这也有益于解决方案的主流化;其次在参与程度上,根据阿恩斯坦的公众参与阶梯理论,目前“咨询”和“合作”是解决方案中社区参与的主导层级[12,13],基于当下我国草原的具体情况,建议方案设计者将“合作”作为社区参与的目标,这意味着要与社区建立开放的协商平台,寻找双方对生态治理目标的共识,在协商中了解社区的需求和长远利益,并依此调整设计,使治理真正成为“解决方案”。同时,通过在社区内不同利益相关方之间进行公正的权责分配,充分考虑当地约定俗成的习惯做法和行之有效的治理规则,设法扩大不同人群参与的深度和广度,提高社区的自然保护能力,使其成为生态治理的一部分,并有潜力导向更灵活、可持续的适应性治理。

生态治理适应性与准则

甘加牧民因地制宜地采取租用草场、调整畜群结构等多种放牧策略,在提高放牧收益的同时保证草场的可持续利用,配额交易等措施也确保草场治理方式拥有多样的资金来源而具有可持续性,满足了准则四“具有经济可行性”的要求。

甘加的村以漫长的历史试验和有较强适应性的本土生态知识作为制订家畜转场时间、配额等规则的主要依据,有助于生态系统的恢复。当面临自然、政策、市场等外部难以预计的变化时,当地牧民还相应调整,自发设计了租用草场、短期无畜等灵活的解决方案。这些做法都契合准则七“基于证据进行适应性管理”的相关要求。

给我们的启示是,受生态系统复杂性、利益相关者多样性、大尺度的市场和社会结构性等因素影响,我国高原牧区的草原生态治理存在较高的不确定性[14]。因此,解决方案需要避免“一刀切”的弊端,在设计之初便赋予治理规则足够的灵活性,这可通过提高治理决策的时效性、预备多样的替代方案和延长项目的整体周期来实现。提高生态治理适应性的关键是建立学习与反馈的机制,允许试错并基于证据不断改进。解决方案在实施过程中,设计者可与当地社区合作,对项目的影响进行长期监测,降低试错成本并提高效率。设计者还可通过与社区共同面对气候、市场、文化等方面的变化,并将其视为改进项目的机会,在初始设计的基础上不断地打磨方案原型,提高草原生态系统整体的韧性,更好地应对多尺度且复杂的社会挑战。

[1]Angela A, Cohen-Shacham E, Dalton J, et al. IUCN global standard for nature-based solutions . 2020.

[2]张小全, 谢茜, 曾楠. 基于自然的气候变化解决方案. 气候变化研究进展, 2020, 16(3): 9.

[3]Seddon N, Daniels E, Davis R, et al. Global recognition of the importance of nature-based solutions to the impacts of climate change. Global Sustainability, 2020, 3, e15: 1–12.

[4]俞联平, 俞慧云, 曹国顺,等. 夏河县天然草原牧草生长盛期植被盖度及产草量变化. 中国草食动物科学, 2020, 40(06): 37-42.

[5]徐正辉, 俞联平, 王汝富, 等. 夏河县天然草原资源及分布. 中国草食动物科学, 2020, 40 (05): 42-46.

[6]Vetter S. Rangelands at equilibrium and non-equilibrium: recent developments in the debate. Journal of Arid Environments, 2005, 62(2): 321–341.

[7]李文軍. 解读草原困境. 北京: 经济科学出版社, 2009.

[8]Hardin G. The tragedy of the commons. Science, 1969, 162(5364): 1243–1248.

[9]贡布泽仁. 市场化进程中青藏高原草场使用和管理的制度变迁.成都: 西南财经大学出版社,2019.

[10]IUCN. 基于自然的解决方案全球标准: NbS的审核、设计和推广框架 第一版. 格兰德, 瑞士: IUCN, 2021.

[11]陈梦芸, 林广思. 基于自然的解决方案:一个容易被误解的新术语. 南方建筑, 2019(03): 40–44.

[12]Puskás N, Abunnasr Y, Naalbandian S. Assessing deeper levels of participation in nature-based solutions in urban landscapes– a literature review of real-world cases. Landscape and Urban Planning, 2021, 210 (7645): 104065.

[13]房家宁,马雪蓉, 高煜芳. 社区自然保护的发展历程及其对中国自然保护的启示. 科学, 2018, 70(6): 19-22.

[14]高煜芳. 不确定性下的生态治理——以三江源草地修复为例.科学, 2020, 72(6): 4-8.

关键词:草原生态治理 基于自然的解决方案 社区参与 适应性青藏高原 ■