青藏高原南部岩脉分布及其研究意义*

2021-11-29赵志丹唐演朱弟成刘栋王青董国臣周肃莫宣学

赵志丹 唐演 朱弟成 刘栋 王青 董国臣 周肃 莫宣学

中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室,地球科学与资源学院,北京 100083

岩脉(Dike,dyke)相关的三类岩石(花岗斑岩、细晶岩与伟晶岩、煌斑岩)是德国人Harry Rosenbusch在1877年把脉岩(Ganggesteine)单独列出并首先开始研究的(Rosenbusch,1877),脉岩是广泛出露在地表,呈薄板状、产状特殊、成分跨度大、不整合切穿围岩、与区域性构造关系密切的岩浆岩类。“岩脉”一词在表述中既是描述以岩脉形式产出的地质体的形态和产状术语,也代表一类岩石(脉岩)。依据产出规模可以称为岩脉或岩墙(宽度大于10cm、长度大于10m且倾向近直立的称为岩墙),区域上大规模产出的岩脉又称为岩脉群或岩墙群(Dike swarms),可以揭示不同规模的空间内的岩浆-成矿-构造作用,与大规模壳幔岩浆-成矿作用(扩张的大洋中脊基性岩墙群、与形成大火成岩省和层状侵入体关联的地幔柱和热点型岩浆作用中的放射状岩墙群)、岩浆弧构造-岩浆作用体系、造山带区域性或局部伸展过程的构造-岩浆作用演化等具有十分密切的关系。

岩墙群是岩脉中最重要的一类,镁铁质岩墙群的多学科研究在解决地球演化的动力学过程中发挥了重要作用。自Henry C.Halls教授于1985年在加拿大组织第一次国际岩墙群会议(IDC-1)至今已举办了七届国际岩墙群会议,每五年一次。最近的第七次会议于2016年在北京举行(IDC-7),主题为“Dyke Swarms:Keys to Paleogeographic Reconstruction”,会议在《地质学报》英文版出版了摘要集(Acta Geologica Sinica,2016,Vol.90,Supp.1),2019年还由Springer出版了专著《Dyke Swarms of the World:A Modern Perspective》,同时在Precambrian Research(2019)发表了基于IDC-7研究新进展的特刊“Dyke Swarms:Keys for Precambrian Paleogeographic Reconstruction:Proceedings of the Seventh International Dyke Conference”。因此,岩脉和岩墙群研究是地球科学的重要科学问题。

1 岩脉(岩墙群)及其揭示的伸展作用

Henry Halls开启了现代岩墙群研究领域(Halls,1982;Halls and Fahrig,1987)。镁铁质岩墙群是岩石圈伸展的重要标志,可以为识别和定位地幔柱的中心、揭示地幔演化、重建古地理格局、寻找成矿作用及与大规模灭绝事件有关的气候变化关联等提供非常有价值信息(Halls,1982;Halls and Fahrig,1987;李江海等,1997;Hanskietal.,2006;侯贵廷等,2009;Srivastava,2011;Ernst,2014;Ernst and Jowitt,2013,2017;Ernst and Youbi,2017)。

岩墙群由数条至上百条岩墙组成,它们大多是同期岩浆作用产物,据几何形态可划分为放射状岩墙群、环状(扇状)岩墙群、平行岩墙群,不同形态岩墙群可能代表着不同构造背景。放射状岩墙群主要分布在火山机构周围,因局部应力集中而形成。大型放射状岩墙群常与地幔柱活动有关,是大火成岩省(LIPs)的岩浆通道,常位于LIP的地幔柱中心(Halls,1982;Ernst and Buchan,1997,2001;Ernst,2014),如Mackenzie岩墙群。环状岩墙群是指岩墙以(准)圆形或椭圆形环状成群分布,地球上存在一些巨型环状岩墙群(Buchan and Ernst,2019),常与巨型放射状岩墙群相伴出现,且其焦点与前者放射中心近于重合,因而巨型环状岩墙群也被认为与地幔柱活动及LIPs有关(Buchan and Ernst,2016,2019),如Lake Victoria岩墙群(1385Ma,Mäkitieetal.,2014),其地下部分可能具有向内倾斜的锥形岩席形态(Buchan and Ernst,2016)。平行岩墙群产出与区域应力场关系密切,一般具有固定方向,如华北克拉通广泛发育NNW基性岩墙群(侯贵廷等,2009;彭澎等,2011)。

大规模岩脉(岩墙群)产出被认为是区域伸展构造的重要标志,多产出在裂谷系统。基性镁铁质岩脉(多为辉绿岩或辉长岩)是幔源岩浆侵入体,可能代表深源、大区域伸展作用(Williamsetal.,2001)。在板块构造发育的不同阶段、不同区域有很多伸展背景,例如洋-洋或者洋-陆俯冲背景的弧上、弧后和弧前伸展;洋陆俯冲板片回转或断离产生的伸展背景(Xuetal.,2008),如华北克拉通地堑系统、北美西部盆岭省等,岛弧构造状态与演化可以从岩脉的发育揭示出来,弧后伸展起始于岩脉。与岛弧构造密切相关的是成矿作用,侯增谦等在滇西三江北段发现“压性弧”和“伸展弧”的控制了矿床类型。大陆裂谷的伸展作用(王明等,2009)与大陆碰撞后板内伸展背景(彭敏等,2009),包括造山带挤压大背景下,垂直于造山带走向形成一系列相互平行的裂谷系统,如西藏中、南部南北向裂谷系、贝加尔湖裂谷系等,还有与走滑拉分相关的伸展作用(张媛媛等,2017)。

岩脉产出与伸展构造之间互为反馈和促进作用,可以限定区域构造演化的时限。岩墙由深部岩浆侵入地壳中围岩或岩浆超压形成脆性裂缝而形成。从脆性变形角度看,它不仅标记了填充岩浆的裂缝(通常是伸展或剪切)的空间分布模式,而且还给出了这些裂缝形成时的上限时间,同时由围岩年龄可以给出构造事件的时间下限)。在新近出版的有关岩浆迁移注入的专著中,岩脉侵位有关的浅部地壳构造和动力学机制,被称为“岩脉作用”(Diking,Kavanagh,2018)。

由于岩脉类型多,开展研究至少包括如下内容和方法:(a)岩墙群及其相关岩石(如岩床等)的区域填图方法与技术,如利用遥感技术(航磁数据,Landsat,雷达等)绘制区域岩墙图,如Nietal.(2019)通过使用多分辨率遥感图像半自动地绘制塔里木地块中的大型岩墙群;(b)岩墙群的地质年代学与基性岩定年方法;(c)岩墙群岩石学,地球化学和岩石成因;(d)岩墙群侵位机制及巨型岩浆系统成因;(e)巨型岩墙群重建超级大陆/古代大陆方法;(6)岩墙群与成矿作用的联系;(f)其他行星上岩墙群及其地形效应。

岩脉(岩墙群)定年技术近年来取得新进展,中酸性岩脉可以使用常规锆石U-Pb方法,而幔源基性和超基性岩脉则应用副矿物U-Pb体系定年,如锆石、斜锆石、钙钛矿、金红石等(Lietal.,2016)。如辉长岩、碱性岩和辉绿岩墙使用斜锆石(Heaman and LeCheminant,1993;Söderlund,2016)。金伯利岩和煌斑岩岩脉则应用钙钛矿、金红石、磷灰石等富U、Th副矿物SIMS U-Th-Pb定年方法,被成功用于华北和扬子克拉通金伯利岩/煌斑岩定年(Lietal.,2010a,b,2011a,b,2012)。

2 青藏高原南部岩脉(岩墙群)时空分布

青藏高原岩脉比较发育,按照侵入时间由早及近,主要可以归为以下四类:第一类是南羌塘地区二叠纪岩脉;第二类是藏南喜马拉雅地区早白垩世岩脉;第三类是发育在雅鲁藏布蛇绿岩套中的辉长-辉绿岩岩墙;第四类是发育在冈底斯岩浆弧和缝合带内的晚白垩世以来的岩脉。

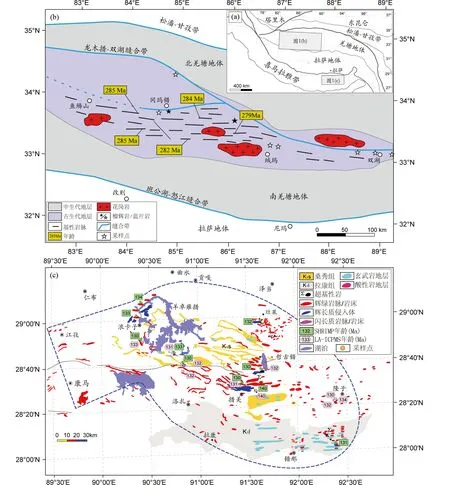

2.1 南羌塘地区二叠纪岩脉

二叠纪时期,冈瓦纳北缘经历了裂谷事件,发育了广泛的板内岩浆作用,产生的玄武岩广泛分布在喜马拉雅、阿曼、羌塘、巴基斯坦北部、印度西北部等地区,并伴有同时期镁铁质岩墙,二者被认为与深地幔柱活动有关,并导致了冈瓦纳大陆北部裂解,形成新特提斯洋。羌塘地体南部沿龙木错-双湖板块缝合带的南侧呈近东西向(中央隆起地区)出露大规模基性岩墙群,总长约800km,为辉绿岩、辉长岩和苦橄岩岩墙,年龄为284~318Ma,属晚石炭世末期至早二叠世的板内岩浆,被认为是该时期冈瓦纳大陆北缘裂解相关的伸展作用的遗迹(图1b)。基性岩墙中高Ti岩石与喜马拉雅地区二叠纪火山岩、同时期Panjal Traps玄武岩共同构成大约290Ma的大火成岩省,是地幔柱作用于冈瓦纳北缘的产物(Chauvetetal.,2009;李才等,2001,2004;Metcalfe,2006;Pogueetal.,1992;Sajidetal.,2018;engör,1979;Shellnuttetal.,2014;王明等,2009;Wangetal.,2014;Xuetal.,2016;翟庆国等,2009;Zhaietal.,2013;Zhuetal.,2010)。

2.2 藏南喜马拉雅地区早白垩世岩墙群

藏南特提斯喜马拉雅地体的措美、隆子、洛扎、错那、江孜、浪卡子、哲古一带(图1c),分布大量中基性岩墙群,它们主要为NW 或近EW向展布,岩性多为辉长岩、辉绿岩、闪长岩和闪长玢岩,它们顺层或斜交层理产出,侵位于早白垩世以前的地层中,长度可达百余米至数十千米,时代集中于早白垩世(130~145Ma)。区域上同期还形成了大规模双峰式岩浆活动。这些基性岩墙和大规模镁铁质岩类被认为是大规模陆内伸展背景下的产物,可能与古 Kerguelen地幔柱活动相关,该地幔柱导致了东冈瓦纳大陆裂解,形成了早白垩世(132Ma)措美大火成岩省(Jiangetal.,2006;江思宏等,2007;李永灿等,2017;Liuetal.,2015;潘桂棠等,2004;童劲松等,2007;夏瑛等,2012;Xiaetal.,2014,2020;徐晓霞等,2009;钟华明等,2004;Zhuetal.,2007,2008,2009;曾令森等,2012;王亚莹等,2016;Wangetal.,2018)。

图1 研究区大地构造位置图(a)及青藏高原羌塘岩墙群(b,据Zhai et al.,2013)和喜马拉雅带岩墙群(c,据Xia et al.,2020)分布图Fig.1 Tectonic map of study area (a)and distributions of dike swarms in Qiangtang (b,modified after Zhai et al.,2013)and in Himalaya (c,modified after Xia et al.,2020)

2.3 雅鲁藏布蛇绿岩剖面的辉长-辉绿岩岩墙群

它们是新特提斯洋壳的残余。岩石以辉绿岩脉或岩席形式产出,年龄集中在120~130Ma,有关研究这里不再赘述,详细综述见吴福元等(2014)。经典的蛇绿岩基于塞浦路斯的特罗多斯蛇绿岩,其中的席状岩墙杂岩体(席状岩墙群)被认为是海洋岩石圈和蛇绿岩的关键特征,在伸展环境中形成(Kusky and Robinson,2016),代表拉张速率和岩浆供应之间的近似平衡(Karson,2016,2019)。

2.4 青藏高原白垩纪以来的岩脉

这类岩脉分布时间和空间范围比较广,在青藏高原的各个地区都有产出。例如在喜马拉雅地区也发育大量新生代淡色花岗岩及伟晶岩脉体。其中拉萨地体南缘晚白垩世-新生代岩脉,将在下文中进行重点探讨。

3 青藏高原拉萨地体南缘晚白垩世-新生代岩脉

青藏高原第四类岩脉主要发育在拉萨地体南缘的白垩纪(~90Ma)、古新世-始新世(~50Ma)和碰撞后中新世(10~24Ma)三个主要时期,分别对应冈底斯带南缘三期大规模岩浆作用。它们近东西向展布或近南北向展布,少数延伸方向介于其间,这些岩脉为识别藏南伸展构造提供了重要证据。

3.1 冈底斯弧~90Ma岩脉揭示的大陆弧演化过程

曾令森等(2017)根据日喀则弧前盆地东西向展布的早白垩世(107Ma)辉绿岩脉,认为新特提斯洋北向俯冲中海沟后撤导致强烈弧前伸展作用。南木林县城正南方(唐演等,2019;叶丽娟等,2015)晚白垩世早期(92~94Ma)同期辉长岩体和花岗岩脉,揭示了弧后伸展作用,但该地区紧邻日喀则弧前盆地,应属于弧上区。高家昊等(2017)认为拉萨市南边的晚白垩世(85~68Ma)白堆复合岩体中的中-基性岩脉群代表了新特提斯洋斜向俯冲导致的弧上伸展,而Maetal.(2017)将该区域花岗闪长岩(85Ma)和同期辉长闪长岩岩脉(82Ma)解释为板片回转导致同汇聚伸展的产物。90Ma是特提斯洋演化的重要时期,岩浆弧体系不同阶段的挤压作用和伸展作用代表了大洋俯冲构造体系演化状态,岩脉是最好的证据。对设兴组和昂仁组的碎屑锆石研究,揭示了岛弧发展阶段,但是当时构造演化和应力状态,都被大陆碰撞之后的构造挤压、变形掩盖了,而产出在90Ma作用的岩脉,可以很好揭示当时的构造环境,揭示当时大洋岩石圈俯冲、岛弧发展过程(Weietal.,2020)。最近的研究表明,冈底斯弧晚白垩世时期发育了斜长岩和闪长岩脉,这些脉岩是在新特提洋平俯冲阶段导致弧地壳挤压、缩短加厚并发生含水熔融产生的(Dingetal.,2021)

以南木林县城到雅鲁藏布江一线公路边出露的山巴村东侧岩体为例探讨岩石成因与构造演化(唐演等,2019)。岩体位于冈底斯岩基南缘,岩体基性岩石和其中各类岩脉的野外穿切关系和锆石U-Pb定年结果表明(图2),它们都是晚白垩世早期岩浆作用的产物,在辉长质岩石(92~94Ma)构成的基性岩体侵位后,基性和酸性脉岩随后同时侵位(91Ma)。寄主辉长岩和基性脉岩为高钾钙碱性系列岩石;而酸性脉岩属于弱过铝质钾玄质系列,具有高硅(SiO2>70%)、高碱(8.06%~9.44%)特征,与基性岩体没有成分演化关系。辉长岩和酸性脉岩的锆石Hf同位素均具有亏损特征(εHf(t)=+6.8~+11.5),辉长岩应为流体交代后的弧下地幔楔源区部分熔融产物,酸性岩脉显示了埃达克质岩石的特征(高Sr/Y和(La/Yb)N),可能为弧下加厚的新生镁铁质下地壳部分熔融产物。整个冈底斯岩浆岩带中广泛发育95~85Ma岩浆活动,在南木林地区代表的冈底斯岩浆弧中段,在晚白垩世早期北向俯冲的新特提斯洋板片发生回转的深部过程驱动下,不仅在地幔和下地壳发生部分熔融作用,而且浅部岩浆弧也在同时期发生了构造伸展作用,促进了少量酸性岩脉侵入辉长质岩体中。

图2 南木林南岩体与岩脉野外露头照片(a)花岗岩脉包裹辉绿岩;(b)花岗岩脉和辉绿岩脉并邻侵位(据唐演等,2019)Fig.2 The field outcrops of dikes in the South Namling intrusions(a)granite dike enwrapped micro-diabase;(b)granitic dike and micro-diabase dike intruded into host rock adjacently (after Tang et al.,2019)

3.2 拉萨地体南缘~50Ma岩脉

峰期岩浆作用时间大约在52~53Ma的岩浆作用被认为是冈底斯带岩浆大爆发时期,揭示出岩浆混合作用、幔源物质大规模注入地壳等现象,其成因几乎都与俯冲洋壳板片的断离模型相关联,这同时也可能代表了青藏高原南部与大陆碰撞有关的巨厚地壳形成的岩浆贡献和高原可能发生的隆升过程(Chungetal.,2005;Moetal.,2005,2007,2008,2009;莫宣学等,2005;Dongetal.,2005;董国臣等,2006,2008;Chuetal.,2006,2011;Wenetal.,2008;Jietal.,2009a,b;Leeetal.,2009;Zhuetal.,2011;管琪,2011;Guanetal.,201;Wangetal.,2019)。

该时期属于印度与亚洲大陆同碰撞时期的岩浆作用,该时期在冈底斯带南缘也发现了大量的基性到酸性成分的岩脉,它们侵入到同时期的冈底斯岩基、同时期的林子宗火山岩、或者白垩纪设兴组或昂仁组的变沉积地层中。产出地点从西到东包括日喀则复理石、尼木岩基、曲水岩基、当雄岩基、林周盆地等地区的日喀则到古新世地层和花岗岩中。前人根据东西向岩墙(镁铁质岩墙)的存在及其表现出的幔源地球化学特性识别出藏南古新世-始新世南北向伸展。达孜地区东西向镁铁质岩脉限定的伸展发生在60~53Ma,林周林子宗火山岩中的东西向镁铁质岩墙暗示伸展发生在55~50Ma;在曲水-尼木一带,也报道了41~53Ma的辉长-闪长质岩脉。研究者普遍认为是新特提斯洋板片折返-断离导致的伸展,但是时限可能宽泛到60~41Ma(董铭淳等,2015;岳雅慧和丁林,2006;Maetal.,2016,2017;Moetal.,2008;Huangetal.,2016;Zhuetal.,2015;周鹏等,2019)。

以拉萨东北方向的林周盆地为例,介绍该时期脉岩的特征(董铭淳等,2015)。林周盆地是林子宗火山岩的命名地,也是揭示印度-欧亚大陆碰撞机制的重要研究区域。盆地产出的脉岩主要侵入到林子宗火山岩中,为中酸性脉岩,大部分侵入到典中组第一段和第二段地层中,少数侵入到年波组。岩石绝大多数为亚碱性系列、过铝质花岗岩。花岗岩的锆石U-Pb年龄为55~61Ma,闪长玢岩年龄为62.4Ma。脉岩具有较亏损的锆石Hf同位素特征(εHf(t)=-1.1~+10.4),且显示了变化范围较大 Hf同位素特征(变化超过3.5~8.8单位),表明脉岩继承了地幔源区特征,形成过程中出现了岩浆混合作用,或者代表了下地壳物质的部分熔融。

3.3 中新世岩脉与碰撞后高原隆升-构造-岩浆作用

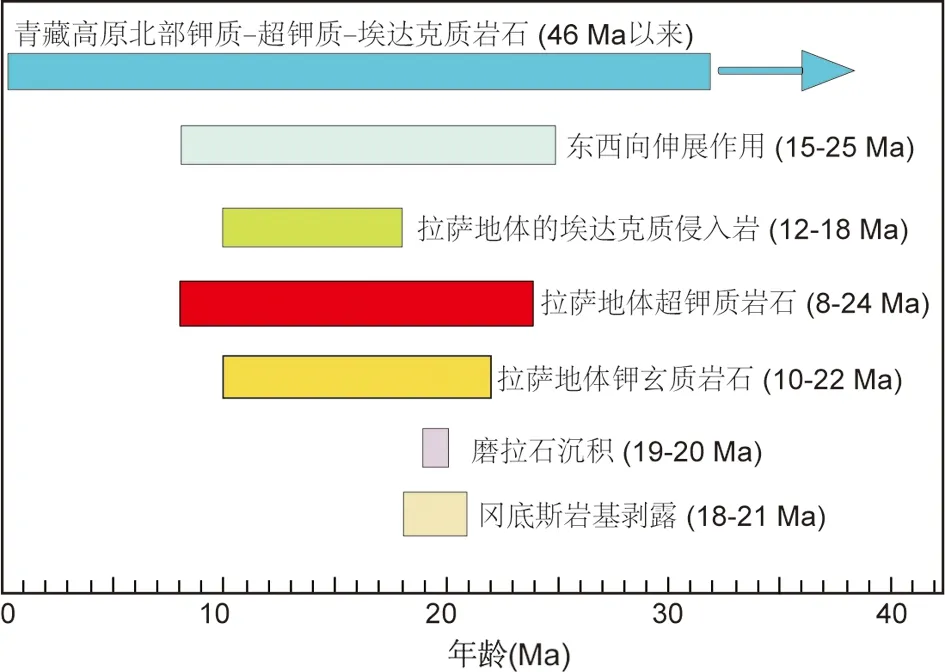

印度与亚洲大陆碰撞后阶段,已识别出高原中部、南部广泛发育南北向正断层系统和镁铁质岩脉,确认了中新世东西向伸展事件(Blisniuketal.,2001;Maheoetal.,2002;Garzioneetal.,2003;Harrisonetal.,1995;Mitsuishietal.,2012),大多数研究者认为该期伸展发生在18~9Ma(18~13Ma,Williamsetal.,2001;17~13Ma,Huangetal.,2016)。Wangetal.(2010)对双湖附近岩脉研究认为高原中部东西向伸展发生在47~38Ma。绝大多数研究者认为东西向伸展是和高原隆升密切关联的。青藏高原南部构造伸展-高原隆生与深部的岩浆作用-成矿作用显示了较好的同时性(图3,Zhaoetal.,2009)。

图3 青藏高原构造-沉积和岩浆作用的发生时间图(据Zhao et al.,2009)Fig.3 Age span of the post-collisional magmatism and tectonic-sedimentary events in the Lhasa terrane and adjacent areas (after Zhao et al.,2009)

青藏高原碰撞后伸展构造的初始发育被认为代表了高原隆升到最大高度、应力状态从挤压变为伸展、进而高原开始垮塌的标志,Williamsetal.(2011)获得的17.5Ma的南北向延伸的基性岩脉,Wangetal.(2010)在藏北羌塘地区与南北向伸展构造伴生的岩浆作用的研究,获得高原中部N-S伸展构造发育、进而预示高原隆升到最大高度的时间为47~34Ma(Wangetal.,2010),这与Wangetal.(2008)从沉积与古地磁等方面获得的早期高原隆升(40Ma)和Chungetal.(1998)从岩浆作用获得的结果(40Ma)异曲同工。碰撞后岩脉的产出,显示了与构造作用紧密结合、共同揭示高原构造演化的重要价值(Xuetal.,2020)。

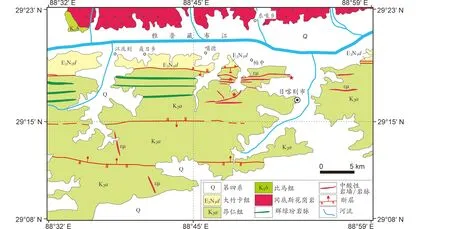

以日喀则地区昂仁组产出的脉岩为例(唐演,2020),岩脉产出区位于冈底斯岩浆弧系统的日喀则弧前盆地内(图4),主要出露在雅鲁藏布江南岸的日喀则、仲巴、昂仁、江当和年木等地大致构成的东西向山间盆地,其中南部与晚侏罗世至早白垩世蛇绿岩断层接触,北部与渐新世-中新世大竹卡组砾岩断层接触。盆地总体形态呈西宽东窄近东西向展布的楔形,最主要出露的是昂仁组复理石沉积地层。在日喀则市西北的聂日雄乡数条近南北向山谷,多条脉岩顺层或切层侵入到昂仁组地层中,多呈岩墙状产出,宽1.5~5m(图5),单条岩脉延伸可达5km以上,多呈东西向平行展布,少数近南北向展布,岩墙的岩性和时代分别是,闪长玢岩(3个样品均为14Ma)、细粒闪长岩和花岗斑岩等。日喀则弧前盆地的脉岩主要侵位时代为中新世~14Ma。

图4 日喀则北部岩脉出露区地质简图(据唐演,2020修改)Fig.4 Geological sketch map showing the distribution of dikes in Shikaze area (modified after Tang,2020)

3.4 拉萨地体南缘白垩纪以来岩脉成分、成因和意义

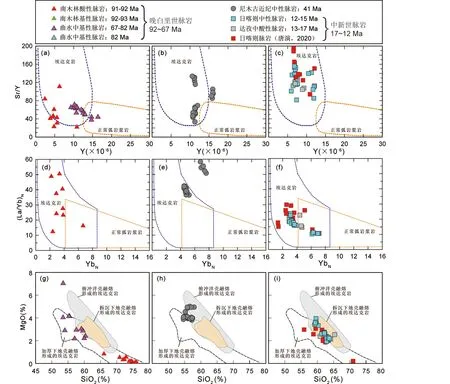

从拉萨地体南部晚白垩世以来产出的脉岩看(唐演,2020,及其中文献),脉岩类型多(图6),包括了基性到酸性的成分,例如基性的辉长岩、辉绿岩,中性的闪长玢岩、细粒闪长岩,酸性脉岩则有花岗细晶岩、白云母花岗岩、花岗斑岩等类型。从侵位时代看,拉萨地体南部白垩纪以来脉岩侵位于早白垩世、晚白垩世(100~67Ma)、古近纪(62~47Ma)和中新世(17~12Ma)四个主要时期。其中早白垩世主要在日喀则弧前盆地带发育,岩性以辉绿岩和辉绿玢岩为主(曾令森等,2017);晚白垩世主要是基性和酸性成分(叶丽娟等,2015;李晓雄等,2015;高家昊等2017;Maetal.,2017;唐演等,2019),为相伴产出的钙碱性和高钾钙碱性两个系列,缺少中性成分脉岩;古近纪基性、中性和酸性脉岩都有发育(岳雅慧和丁林,2006;董铭淳等,2015;Maetal.,2016;Huangetal.,2016,2017;唐演,2020),成分也跨越了低钾拉斑系列到钾玄岩系列的所有类型;中新世脉岩以钙碱性-高钾钙碱性系列的中性闪长玢岩为主,酸性岩类次之(陈希节等,2014;Huangetal.,2016;曾令森等,2017;唐演,2020)。从微量元素地球化学特征看,晚白垩世以来的中酸性脉岩,大多具有高Sr低Y的埃达克质岩石特征(图7),可能为加厚下地壳或者俯冲洋壳熔融的产物。

图6 拉萨地体南部脉岩类型TAS图解(底图据Wilson,2001)和K2O-SiO2图解(底图据Peccerillo and Taylor,1976)(引自唐演,2020,及其文献)Fig.6 TAS diagrams (after Wilson,2001)and K2O vs.SiO2 plots (after Peccerillo and Taylor,1976)of the dikes from southern Lhasa terrane (after Tang,2020,and references therein)

图7 拉萨地体南部脉岩显示的埃达克质岩石特征图MgO-SiO2底图据Karsli et al. (2010);(La/Yb)N-YbN和Sr/Y-Y判别图解引自Martin (1986)和Defant and Drummond (1990),标准化数据引自Sun and McDonough (1989).引自唐演(2020)及其引用文献Fig.7 Plots of major and trace elements compositions of the dikes showing adakitic signatures in southern Lhasa terraneMgO vs.SiO2 diagrams after Karsli et al. (2010),(La/Yb)N vs.YbN diagrams and Sr/Y vs.Y diagrams after Martin (1986)and Defant and Drummond (1990).After Tang (2020)and references therein

总之,岩脉(岩墙群)是深部岩浆作用与构造叠加到达地壳浅部的“使者”,它从深部源区上侵、岩浆灌入裂隙系统定位到冷却形成岩脉,再从地壳浅部被剥露到地表,如果是侵入到岩浆岩中,可以指示与围岩之间形成期次关系,如果是侵入到白垩纪或者侏罗纪地层(昂仁组、设兴组等变质变形的沉积岩地层),则可以指示深部隐伏的同期岩浆作用;同时,岩脉指示了浅部构造状态,可以揭露岩浆弧的弧上、弧前和弧后伸展作用,揭示大陆碰撞同期和碰撞后的构造状态。

4 结论

(1)青藏高原发育了不同时期的脉岩,它们岩石类型多、成分跨度大,具有不同的成因,揭示了青藏高原发生大陆碰撞之前的地幔柱活动、特提斯构造域演化和印度与亚洲大陆碰撞后的高原伸展构造等综合演化历史。

(2)青藏高原南部白垩纪以来的岩浆作用主要产出在三个时期,分别是约为90Ma、50Ma和中新世时期,它们为揭示冈底斯岩浆弧的演化、高原隆生和伸展构造的演化历史等提供了重要依据。

致谢审稿专家曾令森和匿名专家提供了宝贵修改建议;编辑部俞良军博士给予了热情支持和帮助;一并表示诚挚谢意。