高密度电法、浅层地震法在安徽某地区地质塌陷中的应用分析

2021-11-26黄本湖

黄本湖

摘要:对高密度电法、浅层地震法进行了详细的论述,并应用于安徽某地区地质塌陷项目。分析了在塌陷问题上,两种方法相结合,推演塌陷位置。

关键词:物探;钻探;高密度电法;浅层地震

1.高密度电法、浅层地震的工作原理

(1)高密度电法工作的基本原理与常规电阻率法大体相同。它是以岩土体的电性差异为基础的一种电法勘探方法,根据在人工电场作用下地中传导电流的分布规律,推断地下具有不同电阻率地质体的赋存情况。高密度电阻率法中的物理前提是地下介质间的导电性差异。和常规电阻率法一样,它通过A、B电极向地下供电流I,然后在M、N极间测量电位差ΔV,从而可求得该点(M、N之间)的视电阻率ρs=KΔV/I。根据实测的视电阻率剖面,进行计算、分析,便可获得地下地层中的电阻率分布情况,从而可以划分地层,判定异常等。

(2)浅层折射波法地震勘探利用人工激发的地震波在地下介质传播。当穿过波速不同的介质的分界面时,波改变原来的传播方向而产生折射。当下层介质的波速大于其上层介质的波速时,在波的入射角等于临界角的情况下,折射波将会沿着分界面以下层介质中的速度“滑行”。这种沿着界面传播的“滑行波”也将引起界面上层质点的振动,并以折射波的形式传至地面。通过地震仪测量折射波到达地面观测点的时间和震源距,就可以求出折射界面的埋藏深度。浅层地震折射波法是浅层地震勘探中的一种重要工程勘察方法,常用来探测覆盖层(或低速层)的厚度、基岩起伏、断层和古河道的分布等水文工程地质问题。

2.高密度电法、浅层地震法在地质塌陷中的应用

2.1工程概况

受业主委托,在指定工作区内开展地球物理勘查工作,分别进行高密度电法和浅层地震反射法勘查,目的是查明测区范围内地层结构、岩溶和构造等,为工程建设场地的地基基础评价提供依据。

2.2构造

本区大地构造单元属中朝准地台淮河台坳,次级单元为淮北陷褶断带宿县凹断褶束闸河复向斜的中部。

区域褶皱为轴向NE的短轴状舒缓背、向斜,与褶皱伴生的断裂不甚发育。侏罗纪以来,褶皱受到强烈改造,产生了一套新的褶皱和断裂并存的弧形构造,即为“徐宿弧”构造,弧形构造整体向西突出,两端收敛。其中,向斜较为宽缓,背斜则显得紧密,褶曲以正常(直立、斜歪)类型为主,轴向以北北东向为主,軸面多数倾向东;复式背斜和向斜多数隐伏在第四系之下,背斜的核部地层为寒武—奥陶系,向斜的核部地层为石炭—二叠系。

区域内褶皱自东往西较大的有皇藏峪复背斜、闸河复向斜、肖县背斜、肖西开口复向斜和水城隐伏背斜。

2.3地球物理特征

借鉴区域物性资料及以往工作结果,本区松散层的视电阻率(ρs)在10Ω·Μ~35Ω·Μ,基岩的视电阻率(ρs)在100Ω·Μ~500Ω·Μ,松散层中并充水的空(土)洞的视电阻率(ρs)在5Ω·Μ~10Ω·Μ,与周围地层之间存在明显的差异。因此,本区具备进行高密度电法勘查的地球物理前提。

本区上伏松散层的纵波速度在500m/s~1500m/s,断层破碎带、充填空洞的纵波速度在800m/s~1300m/s,而完整基岩的纵波速度在2500m/s~5000m/s,两者之间存在明显的差异。因此,本区具备进行地震反射法勘查的地球物理前提。

2.4质量评价

施工前,首先要对仪器性能进行标定和检查。高密度电法须检查导线的敷设,电极接地、漏电情况,观测数据,重复观测、观测检查均严格按部颁规范执行,凡畸变点、异常点均进行100%检查观测,其视电阻率ρs的相对误差小于5%,保证每天野外观测质量的可靠。地震反射需要对仪器、检波器的状态和性能进行检查,然后进行噪声调查以选用合适的参数。

2.5高密度电法、浅层地震法的资料整理与解释

2.5.1高密度电法

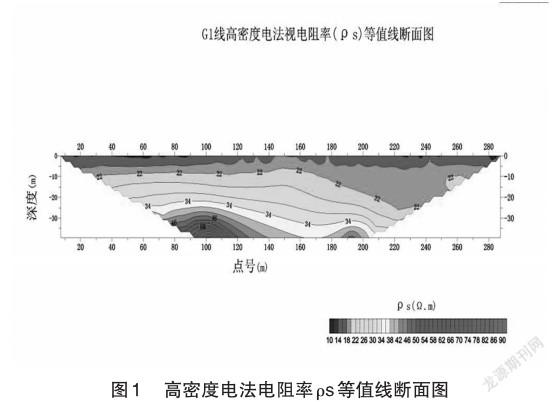

图1为G1线高密度电法视电阻率断面图,该线位于王堰地块,实际解释长度296m。由图1可见,断面浅部(0m~ 5m左右)视电阻率横向变化不大,说明大部分区段浅部地层较为均匀,而在130~190号点区段,浅部视电阻率相对起伏变化较大,其数值相对偏高,说明地层不均匀、砂性介质增多;5m以下地层基本呈层状分布,但厚度变化较大,且深度起伏较大,而140~160号点区段隆起较为明显、深度最小;25~30以下断面视电阻率值明显增大,推断为基岩(灰岩),由小号点到大号点基岩埋深逐渐增大,在170号点有一凹陷,推断该点附近基岩破碎或其岩溶较为发育。

G3线

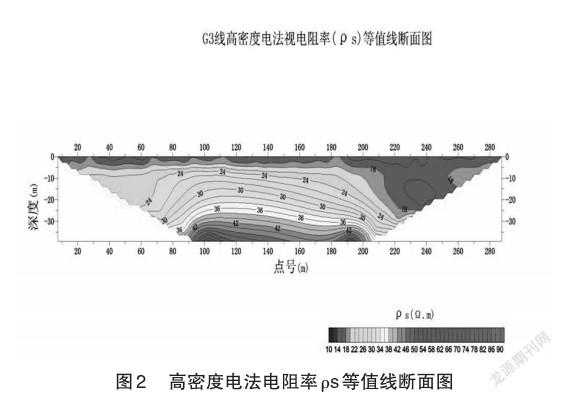

图2为G3线高密度电法视电阻率断面图,该线与G1、G2线垂直相交,实际解释长度296m。由图2可见,断面浅部(0m~5m左右)视电阻率横向变化不大,说明大部分区段浅部地层较为均匀,而在180号点附近区段,浅部视电阻率相对起伏变化较大,其数值相对偏高,说明地层不均匀、砂性介质增多;5m以下地层基本呈层状分布,但厚度变化较大,且深度起伏较大;25~30以下断面视电阻率值明显增大,推断为基岩(灰岩),由小号点到大号点基岩埋深逐渐增大,在165号点有一凹陷,推断该点附近基岩破碎或其岩溶较为发育。

2.5.2浅层地震法

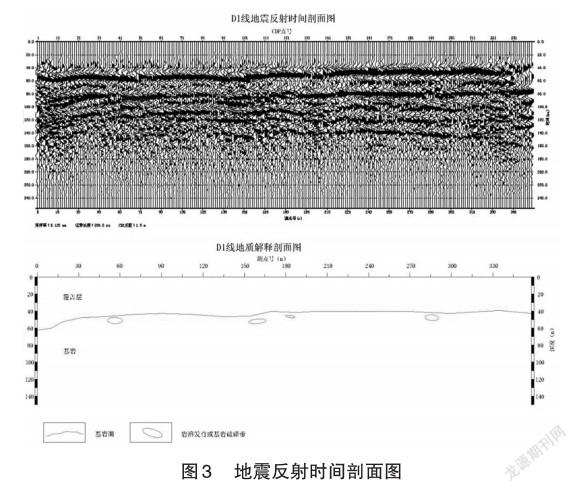

图3为D1线地震反射时间剖面图,该线位于王堰地块,实际解释长度358.5m。由图可见,50ms左右的波组为覆盖层中砂层与黏性土层间的界面波组,说明覆盖层中存在一较为连续的砂层;基岩波组T(90ms左右)基本连续,且略有起伏,说明基岩面有一定的起伏变化,在点号58、160、180及285m附近,基岩波组较为紊乱,推断几处基岩可能较为破碎或岩溶较为发育。

图4为D2线地震反射时间剖面图,该线位于王堰地块,实际解释长度322.5m。由图可见,覆盖层中波组较多,说明覆盖层中存在几组砂性和黏性土互层;基岩波组T(80ms~100ms左右)基本连续,且起伏变化较大,说明基岩面起伏变化较大,在点号48、106及170m附近,基岩波组较为紊乱,推断几处基岩可能较为破碎或岩溶较为发育。

2.6綜合分析

综合两种物探方法的解译结果可以看出,王堰地块地下基岩存在一明显的隆起,隆起顶部距地面24m左右,其隆起的边缘可能存在基岩破碎或岩溶较为发育情况;隆起上部覆盖层中砂性介质(如流沙层等)距离地面较近,并可能与基岩破碎带或岩溶导通形成地下水的补给关系;长期的地下水运动带走砂性介质中的细小颗粒,逐渐形成局部充水空洞,在枯水期可能由于居民用水或矿区排水等原因,充水空洞排空、支撑力降低,进而形成地面塌陷。附图1给出基岩隆起的范围和边缘处可能形成地面塌的区域。

3.结论

王堰地块地下基岩存在一明显的隆起,隆起顶部距地面24m左右,其隆起的边缘可能存在基岩破碎或岩溶较为发育情况;隆起上部覆盖层中砂性介质(如流沙层等)距离地面较近,并可能与基岩破碎带或岩溶导通形成地下水的补给关系;长期的地下水运动带走砂性介质中的细小颗粒,逐渐形成局部充水空洞,在枯水期可能由于居民用水或矿区排水等原因,充水空洞排空、支撑力降低,进而形成地面塌陷。给出基岩隆起的范围和边缘处可能形成地面塌的区域。并进行钻探验证。

参考文献:

[1]何国全.高密度电阻率法在岩溶探测中的应用[J].工程地球物理学报. 2016(02)

[2]彭超.地震映象法与高密度电法在岩溶塌陷勘察中的联合应用[J].工程地球物理学报. 2016(01)

[3]牛跟彦.超浅层地震勘探技术在小煤窑采空区中的应用研究[J].中国煤炭. 2012(06).

[4]杨志鹏.高密度电法物探技术在岩溶地区地质勘察中的应用[J].西部资源, 2019(03):163+166.

[5]吴磊.高密度电法在地质灾害中的应用[J].西部资源, 2019(02): 177-178.