国际组织在协同治理中的角色

2021-11-17周逸江

周逸江

【关键词】国际组织 协同治理 全球气候治理 经济复苏

【中图分类号】D813【文献标识码】A

【文章编号】1006-1568-(2021)06-0124-21

【DOI编号】10.13851/j.cnki.gjzw.202106007

新冠肺炎疫情(以下简称“疫情”)在全球蔓延给全球经济、政治、外交、卫生等领域的治理带来了前所未有的全方位挑战,全球气候治理进程也不可避免地受到影响。 然而,气候风险并未因疫情而有所下降,气候变化加剧了疫情对人类健康、安全和经济造成的威胁。 在疫情后经济复苏与气候治理两大议题相互交织的背景下,正视议题之间的联系,基于议题治理逻辑的关联性引导经济复苏和气候治理,实现协同治理,有助于保持全球气候治理的活力,也是实现全球经济转型的重要契机。然而,疫情引发的危机使得各国政府调动资源应对气候变化的意愿和能力更显不足, 国际组织作为全球治理中的关键行为体,具有其他治理主体所不具备的功能和角色优势,在促进不同议题治理机制的协同运作中能发挥重要作用。分析国际组织在促进经济复苏和气候治理议程协同中的行动,对于理解国际组织自主性以及其在全球治理进程中的角色具有重要意义。

目前,与本文相关的学术研究成果主要包括两个方面。一是关于疫情与全球治理的讨论,这些讨论着力分析疫情对全球治理格局的影响, 并且主要从国家间关系的角度展开,未充分挖掘国际组织的角色。二是国际组织在议题重叠领域的角色的相关研究,主要集中于气候变化和环境相关领域的讨论,分析维度包括施加影响的方式和影响因素等。 总体而言,此类研究主要关注国际组织在认知塑造和行动支持方面对国家行为体在议题重叠治理中的影响,对于国际组织的角色分析尚不够全面。同时,既有研究对于国际组织在塑造议题联系的动因和影响评估方面的关注尚显不足。

那么,如何从学术角度对国际组织在议题重叠领域的自主性进行分析,如何认识国际组织在当前经济复苏与气候治理交织的背景下推动两议题协同治理的努力?本文将基于对这两大议题的关联性和国际组织推动两议题协同治理的行动分析,从议程治理协同的理论视角出发,结合与国际组织自主性相关理论,设计理论框架并运用于相关分析,以期丰富国际组织自主性理论对于议题重叠领域国际组织行动逻辑的讨论。

本文将分为五个部分,第一部分结合治理协同和国际组织自主性的相关理论构建分析框架,第二部分着力分析疫情后经济复苏与气候变化议程的关联性,第三部分针对以经济治理和气候治理为主要职能的两类国际组织如何塑造议题联系并致力于治理协同进行分析,第四部分在对当前议题联系的认知和治理协同的进展进行评估的基础上,对国际组织未来如何进一步推进两议程的治理协同展开讨论。

一、核心概念与分析框架

国际组织在促进议程协同治理中角色地位的凸显既是现实治理要求的反映,也具有相应的理论基础。因此,本节将阐释议题联系与协同治理这两个核心概念,分析国际组织在议程协同治理中角色的理论价值,进而基于国际组织自主性的相关理论,进一步构建分析国际组织在协同治理中角色的理论框架,以实现对其行为动因、路径和影响的理论化分析。

(一)议题联系与协同治理

随着全球化的深入发展和全球治理体系结构的复杂化、碎片化程度不断加深,不同问题领域之间的联系日益增加,特定问题难以在自身领域范围内得到有效解决,治理方案常常受到其他问题治理规则和框架的影响,由此,议题重叠领域的治理成为议题联系(issue linkage)的必然要求。 比如,气候变化与粮食、贸易及环境等议题之间的渗透和交织深刻影响着其重叠领域的治理。针对存在密切联系的议题,如能有效整合治理实践,实现议题治理的协同,一方面,在治理成效上,将在实现共同利益的同时促进各自议题框架内的治理进程,避免治理机制之间的冲突影响治理效果;另一方面,从治理逻辑角度出发,这也是正视问题关联性,实现治理方案系统性与整体性的应有之义。

然而,尽管不同议题间的客观联系在现实中已得到广泛认可,但是由于治理体系的相对割裂以及不同议题在治理主体议程中的优先程度存在差异,议题协同治理并不能自然而然实现。由于国际社会的无政府状态,与国内政治议程相比,全球性议题的国际治理议程往往有相对模糊性和動态性, 全球治理行为体可以通过多种途径塑造决策者对于特定议题之间联系的认知,影响其治理行动,进而推动不同议题的协同治理。

协同治理的实现包括两个基本条件,分别是问题领域的相关性和治理机制的关联性。 这意味着,首先,问题本身的关联性需要以科学认可为基础;其次,全球层面协同治理的实现要求国际社会对协同治理的必要性具有共同认知;再次,决策者对于不同议题的政策安排和规则设计需要得到有效协调,进而实现治理行动的协同。

本文尤其关注国际组织通过塑造议题联系影响国家行为体政策偏好,推动议题治理协同,参与全球治理的角色。这是因为,首先,国际组织的国际权威和组织资源通常远超其他非国家行为体,包括具有制定对相关国家具有约束力的规则的能力,因而对国家行为体的政策偏好和治理行动具有比其他治理主体更大的影响力。 其次,国际组织具有自主性,在全球治理中往往能超越某一国家的议程偏好,通过特定方式塑造全球议程和全球性问题的治理框架,引导其他治理主体形成该组织期待的政策偏好。 再次,国际组织是在跨国问题治理中应运而生的行为体,通常扮演着协调不同问题治理机制的核心角色,因此在实现协同治理的过程中往往发挥着中枢作用。

(二)基于国际组织自主性理论的分析框架

有关国际组织自主性的理论为我们理解国际组织通过塑造议题联系施加自主性影响以促进协同治理的行为提供了思路。该理论将国际组织视为具有自主性的行为体,具有自身的组织偏好。尽管不同学者对国际组织自主性行为的定义有所差异,但对国际组织能利用其资源和权威塑造决策者偏好,并在特定治理议程中发挥自主性影响这一判断已形成共识。通过塑造议题联系推动协同治理是国际组织推动决策者实现政策协同的重要策略,因此,我们可以将其视为国际组织发挥自主性的一种方式,并进行动因、路径和影响方面的分析。

第一,针对国际组织塑造议题联系的动因,委托—代理理论(principal-agent theory)认为国际组织是具有自身机构利益的行为体, 通过塑造特定问题与该组织所关注的问题领域的联系,能够实现授权范围的扩张,同时能获得更大的自主行动空间。此外,当特定问题在国际议程中具有较高可见度时,往往能为国际组织吸引更多的治理资源,进而使其在国际事务中具有更大的自主影响力。社会学制度主义认为,国际组织是具有自身独立利益的行为体,其组织内部官僚文化会影响国际组织的自主性行动。 当国际组织官员组成具有多元化背景时,该组织一定程度上将更加倾向于在议题重叠领域发挥自主性影响。弗兰克·比尔曼(Frank Biermann)和伯恩德·西本胡纳(Bernd Siebenhu?ner)等人则认为,国际组织更倾向于解决政治问题,而不是增强自身的权力。 有学者基于这一认识将国际组织的自主性定义为“基于其政策偏好调动权威和资源,寻求对特定议题政策结果施加影响的倾向”,倾向于将国际组织塑造议题联系的动因与追求治理目标联系在一起。上述分析也提示我们,需要基于具体案例的实际情况来对动因进行分析。

第二,国际组织通过塑造议题联系来施加影响的行动路径与其权威来源密切相关。在全球治理中,国际组织的权威来源于其他治理主体对其行动的认可与接受。 因此,国际组织才能影响主权国家的政策偏好,在全球治理中扮演重要角色。沃尔夫冈·奥伯加塞尔(Wolfgang Obergassel)等认为,国际组织具有发出指导信号、制定规则和标准、提供实施手段等关键治理职能,这同时也是其塑造全球议程、发挥自主性影响的行为路径。

本文基于国际组织权威的来源将其塑造议题联系、促进协同治理的影响路径整合为认知塑造、信号引导、规则设计、行动支持四种行动路径。首先,专家权威塑造了国际组织的认知影响力。国际组织汇集了大量多学科的专家、人才,能针对议题联系进行科学、专业的论证,在特定领域具有较高的专业技术水平,进而能够通过平台建设推动国际社会进行广泛的政策探讨,影响决策者和众多治理主体的认知和治理思路。 其次,国际组织通常致力于实现国际社会的共同利益,具有道义性权威。其行为和表态通常对国际社会具有正面号召力,因而在议题重叠领域能够向国际社会传递协同治理的政策导向信号,塑造国际社会对议题相关性的认知。 再次,国际组织实现特定目标的方式通常以规则为基础,享有理性法律权威。其在治理规则设计方面的努力能够以强制或软性的方式塑造特定行为体的行动,从而能够更直接地影响各国政策,推动政策协同的实现。最后,国际组织通常被视为接受成员国委托执行特定事项的代理人,这也是其授予性权威的基础。 国际组织因此有权对各国的治理行为进行评估和监督,进而可针对国家需求提供相应的行动支持,促进各国之间的技术转让和资金援助,推进协同治理行动和提升治理成效。

第三,对国际组织行为影响的评估应基于其行动目标对实际行动的可观测结果的分析。针对如何衡量国际组织的自主性影响,有学者区分了三种评估层次,分别是产出(output),即国际组织的实际活动;结果(outcome),即行为体行为的变化;影响(impact),即因行为体行为的变化而引起的经济、社会或生态方面的变化。 产出指标虽然较易衡量,但很大程度上与行为路径的内容有所交叉,且无法反映国际组织的自主性行为对特定行为体施加的影响。以影响为评估指标则难度过大,内容过于宽泛,且很难直接将行为体行为的变化归因于国际组织的影响。考虑到国际组织的行动目标在于促进决策者正视议题联系,实现协同治理,因此,本文的自主性行为结果评估将关注国家行为体的政策是否体现重叠议题领域治理的政策协同。当然,主权国家的政策制定受多种因素的影响,通常并不具备明确和可量化评价体系的操作环境;同时,政策制定程序的差异也会导致政策结果可能因评估时间不同而存在差异。因此,对结果的评估主要在于呈现一种总体趋势。

本文将基于这一分析框架,以疫情后经济复苏和全球气候治理议程的关联性作为分析起点,首先对国际组织自疫情以来塑造两议题联系的行为进行案例分析,然后根据各国经济复苏政策和气候政策制定情况对议题协同治理水平进行评估,再以此为基础讨论国际组织在全球治理中的角色。由于国际组织寻求推动议题协同治理的努力具有普遍性,因此本文对国际组织角色的分析并不着眼于某一组织,而是通过对以经济治理和气候治理职能为主的两类国际组织行为的分析,阐释國际组织参与全球治理的自主性行动逻辑。

二、议题联系基础:经济复苏与全球气候治理议程的交织

突如其来的新冠肺炎疫情使全球经济陷入困境,制造业发展低迷,金融市场波动频繁,能源安全和粮食供应问题凸显。 当前,实现经济复苏正成为各国的优先事项。疫情暴露了世界经济发展的诸多问题,因此,推动实现更具韧性的经济复苏,使经济体系转变为一个繁荣、包容、低碳、降低未来危机、风险的系统。同时,气候变化风险并未因疫情而有所减弱。根据“气候行动追踪”(Climate Action Tracker)对各国国家自主贡献(National Determined Contributions, NDC)承诺的监测,极端的情况可能是到2100年全球升温3.3摄氏度,无法实现《巴黎协定》设定的长期目标,而且部分国家的NDC实施处于滞后状态。 根据世界资源研究所的分析,为了实现将温度上升控制在1.5摄氏度的目标,世界需要将利用可再生能源和淘汰煤炭发电的速度都提高6倍,将向电动汽车过渡的速度提高22倍,并立即停止砍伐森林;若确能如此,到2030年或将产生不少于26万亿美元的直接经济收益。 因此,疫情后经济复苏与全球气候治理议程的关联性不容忽视,这也是国际组织得以从认知和实践层面塑造议题联系、推动协同治理的基础。

第一,经济复苏与气候变化互动关系突出。首先,气候治理状况深刻影响和塑造着人类生存、发展的条件,进而决定着经济发展的物质基础。与气候相关的自然环境、生产条件、人类健康等多方面因素影响着人类社会,遭遇较大气候风险的地区往往在疫情后的经济复苏中面临更多障碍,经济恢复相对迟缓,这又将反过来阻碍气候治理的推进。其次,全球经济复苏政策选项与温室气体排放水平息息相关,选择不可持续的高排放经济政策将加剧气候变化问题的影响,使全球气候治理进程面临困难局面。国际气候合作受挫则将进一步威胁全球化时代的国际经济互动,无法为疫情后经济复苏提供积极的国际环境。因此,全球气候治理机制需要重视疫情后经济复苏的需求,经济政策制定也应充分考虑与气候政策之间的协同,避免气候治理与经济发展相互掣肘。

第二,疫情后经济复苏与全球气候治理议程在时间上的同步性。经济复苏关乎各国人民生计和社会稳定,疫情对各国经济造成的冲击以及引发的社会各界对国家经济建设的反思,将使经济复苏议程在未来较长时期内持续占据全球和各国国内政治的核心地位。而在全球气候治理进程方面,根据《巴黎协定》,要定期对各国减排承诺的落实情况进行盘点。2021年举行评估各国自主贡献和全球长期减排目标落实情况的第一次缔约方大会,这意味着气候治理将开启以行动而非协议谈判为核心的治理进程,进而要求国家行为体切实履行《巴黎协定》及其实施细则规定的各项义务。 由此可见,疫情后经济重建将与气候治理的行动阶段重叠,能否实现经济复苏和低碳可持续发展,将对全球温度控制目标的实现产生决定性影响。

第三,绿色经济模式下的发展和现有资金与技术支持机制为疫情后经济复苏与气候变化冲突领域协同治理的实现提供可能。根据各国经济复苏政策与气候治理目标协调与否,可以分为两种不同的经济复苏路径。推动高排放、高污染的传统能源密集型和劳动力密集型产业发展固然能在较短时间内缓解就业压力,从统计数据上创造经济复苏的乐观局面,但是这种不可持续的经济增长模式无疑将对国家经济体系的健康运行和产业升级造成不利影响。而伴随着国际社会对可持续发展模式的广泛认可,绿色技术在各国的政策推动和资金支持下实现了诸多突破,并形成了良性发展局面。因此,与气候治理目标相协调的经济复苏路径有利于实现经济可持续发展。全球气候治理体系下的气候融资机制和技术促进机制也对推动发展中国家的国家能力建设和提升可持续发展能力给予了充分重视。因此,在当前技术条件和相关机制的支持下,经济复苏政策有望实现与气候政策的协同。

由此可见,实现经济复苏与气候变化治理的协同,具有议程上的紧迫性、必要性和可能性。这为国际组织通过议题联系策略影响各国政策偏好的行动奠定了基础。

三、国际组织在疫情后经济复苏与气候变化协同治理中的角色

在应对气候变化成为国际社会公认的时代使命的背景下,国际组织在寻求避免经济复苏政策危害气候治理进程、实现各国政策在两大议题协同上展现了高度一致性。为了更清晰地讨论国际组织如何促进自身治理领域与其他议题领域的协同治理,本节将首先区分国际组织的主要治理职能,将其分为以经济治理职能为主和以气候治理职能为主的两类组织,进而基于上文的分析框架,对其如何塑造议题联系以影响决策者政策偏好的行为进行讨论。

(一)以经济治理职能为主的国际组织

自疫情发生以来,世界银行、国际货币基金组织(IMF)、经济合作与发展组织(OECD)等在全球经济治理中扮演重要角色的国际组织以实现经济复苏为核心目标,寻求通过塑造议题联系,引导经济政策制定与气候治理的政策一致,进而促进全球经济复苏与气候治理的政策协同(见表1)。

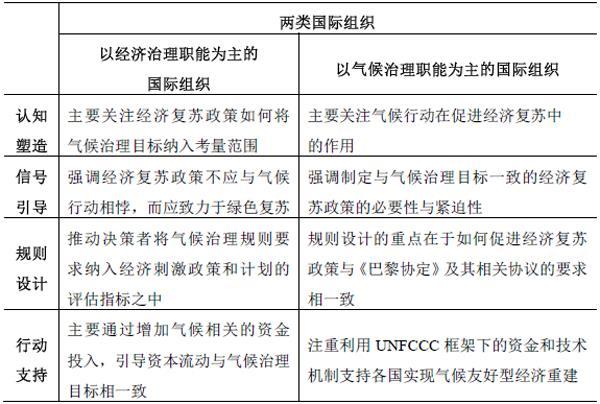

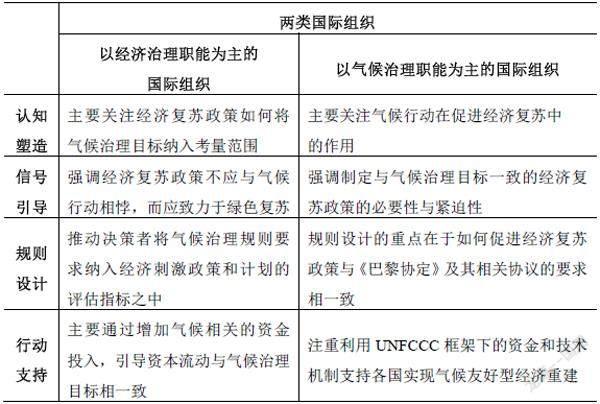

表1 两类国际组织推动协同治理的行为路径特点对比。资料来源:作者自制。

第一,在认知层面,鉴于此次疫情对经济的冲击前所未有,对于在保障经济有效恢复的同时如何促进气候治理,国际社会仍处于广泛讨论之中。此类国际组织以推动相关政策的讨论为核心,为各国经济复苏政策制定提供决策参考。基于对疫情与气候危机应对关系的反思,世界银行于2020年6月发布的《新冠疫情使气候适应投资的紧迫性空前凸显》报告指出,随着各国经济开始复苏进程,必须专注于建立气候适应能力、预测未来风险、降低脆弱性和促进共同繁荣。该报告从投资的角度提出了帮助各国从临时响应转向系统构建复原力的核心要点。首先,各国需要就气候适应力和复原力建设的相关政策达成政治共识;其次,各国应确立其短期、中期和长期需求的适应性投资计划;再次,促进包容性发展;最后,政策和投资计划需要打破部门藩篱,帮助各国应对多部门特别是跨部门的挑战。 OECD的政策报告《更好地重建:实现疫情后可持续和有韧性的经济复苏》提出,为使疫情后经济复苏具有持久性和弹性,复苏政策中对相关复苏方案的评估需要考虑是否与长期减排目标保持一致、对气候影响的弹性、减缓生物多样性丧失和增加供应链的循环性。 OECD发布的另一份政策文件《COVID-19与东欧、高加索和中亚国家经济的绿色复苏》则分析了11个东欧、高加索和中亚国家的经济复苏措施在推动向更绿色、更具气候适应力和低碳经济转型的潜力,进而提出了如何确保政府将支持经济复苏的努力与其在气候变化、生物多样性和更广泛的环境保护方面的目标保持一致的政策建议。

第二,在疫情的阴影下,国际组织对应对气候变化紧迫性的强调向国际社会传递了重要信号,即气候危机的严峻性使得经济复苏政策不应与气候行动相悖,而应致力于绿色复苏。世界银行和IMF2021年春季会议表达了对贫困和不平等加剧、气候变化和其他全球挑战加剧的担忧,同时强调了实现绿色、有韧性和包容性发展的紧迫性和必要性。 IMF副总裁张涛关于疫情和气候变化危机的讲话指出,两场危机显然是相互关联的,“现在做出的经济政策决定的规模和性质将对未来的气候结果产生至关重要的影响,”因此,疫情事实上增加了解决气候问题的紧迫性;要使疫情發生后的经济复苏可持续,国际社会应竭尽全力促进绿色复苏。 OECD秘书长安赫尔·古里亚(Angel Gurri?a)也强调经济刺激计划应当与应对气候变化的政策保持一致,经济复苏行动应当与气候行动进行整合,推动更具韧性的全球经济发展。

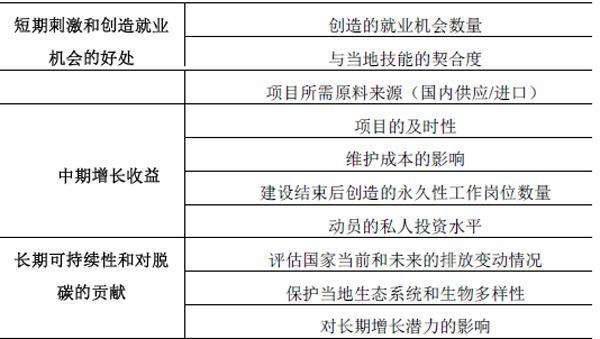

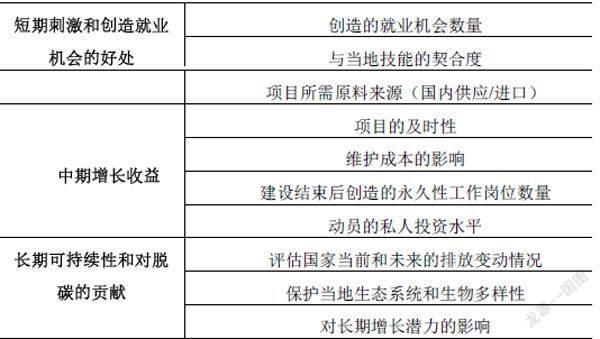

第三,以经济治理为重心的国际组织的规则设计路径集中体现为将气候治理规则的要求纳入经济刺激政策和计划的评估指标之中,以保障经济复苏政策同时服务于气候治理。对于如何平衡气候治理的相关项目计划与经济复苏政策,世界银行提出的绿色刺激框架(Green Stimulus Framework)认为,对于各国而言,国家或部门总体规划中都应包括气候变化适应计划和《巴黎协定》的NDC等已确定的项目,通过考虑各种时间和部门因素,根据项目能够刺激需求的潜力进行评估,进而确定是否实施以及是否优先实施特定气候治理项目,以同时服务于经济复苏和气候治理的双重目标(见表2)。 为满足宏观经济和金融政策分析中对数据日益增长的需求,IMF也发起了一项国际统计倡议,以促进减缓和适应气候变化。“气候变化指标仪表盘”(Climate Change Indicators Dashboard)汇集了多种类型的实验性气候变化指标,以便比较不同国家的状况。

绿色刺激框架。资料来源:作者根据世界银行文件整理。

第四,在行动支持层面,以经济治理为核心使命的国际组织主要通过增加与气候治理相关的资金投入,引导资本流动与气候治理目标相一致,促进经济复苏与气候治理协同。根据“气候政策倡议”(Climate Policy Initiative, CPI)发布的《2019全球气候资金展望》(Global Landscape of Climate Finance 2019),受全球经济增长放缓的影响,2018年全球气候融资下降11%,远未达到实现温升1.5摄氏度目标的治理资源投入要求。突如其来的疫情则使本已存在巨大资金缺口的全球气候治理更加捉襟见肘,治理进程的有效推进在资金受限的情况下障碍重重。 作为对发展中国家气候投资的最大多边来源,世界银行在疫情发生后的相关气候援助政策备受关注。2021年6月,世界银行公布的《2021—2025年气候变化行动计划》将其工作范围从投资绿色项目扩大到帮助各国充分整合气候和发展目标,通过向发展中国家提供创纪录的气候融资以减少排放,同时引导资金流动与《巴黎协定》的目标保持一致,促进疫情后经济复苏,进而实现可持续性发展。该行动计划的主要亮点包括大幅增加气候融资,加强对各国根据《巴黎协定》实施和修订其NDC及长期战略的支持,为气候行动动员私人资本,推动关键部门应对气候变化,实现有弹性的低碳发展。

(二)以气候治理职能为主的国际组织

《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)框架下包括绿色气候基金(Green Climate Fund, GCF)等在内的国际组织推动和采取的大量行动,致力于通过塑造气候治理与经济复苏的议题联系,强调气候行动对于经济复苏的促进作用,避免国家层面经济政策威胁全球气候治理进程。

第一,在认知层面,此类国际组织着力引导国际社会对疫情与气候变化危机的关系和气候行动在促进经济复苏中积极作用的讨论,通过塑造与当前全球优先议题的联系以保持气候议题在国际议程中的重要性,使气候治理与经济复苏议程的协同治理成为国际共识。

自疫情发生以来,UNFCCC框架下大量国际会议和活动围绕全球气候治理进程以及疫情背景下如何通过气候议程相关的行动促进各国经济复苏展开,保持了国际社会对于气候问题的关注,并推动了疫情影响下气候治理进程的发展。2020年5月,联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会、环境规划署和位于巴拿马的UNFCCC地区合作中心共同组织了“气候行动在疫情复苏中的作用”网络研讨会,旨在促进这些国家在疫情下的经济复苏。 2020年11月的“奔向零碳”对话(Race to Zero Dialogues)则在全球层面就如何推动缓解气候变化所需的系统转型并构建恢复能力发起讨论,汇集了许多国家元首、部长、州長、市长、企业首席执行官等众多有影响的人物,两周内举办了近百场线上活动。在此次活动中,还发起了气候行动路径(Climate Action Pathway)活动,活动路线图提出了到2050年实现全球升温控制在1.5摄氏度目标情况下的部门愿景,并列出了实现这一目标所需的行动。 此外,2021年1月,由荷兰主办的线上气候适应峰会汇集了30多个国家的领导人、50多位部长、50多个国际组织,还有科学家、私营部门、民间社会和青年代表以及18 500多名注册参与者,他们在27个不同的会议上分享知识、推动议程和行动走向气候适应型未来。会议最终形成了适应行动议程(Adaptation Action Agenda)。

第二,在信号引导层面,此类国际组织一方面通过领导人在国际平台上的表态来强调制定与气候治理目标相一致的经济复苏政策的必要性与紧迫性,另一方面通过展示将气候行动纳入经济复苏政策的范例,提出相应的政策行动方向,使决策者通过政策制定实现对气候治理目标的充分整合。

在2020年UNFCCC框架下“关于适应的技术专家会议”(technical expert meeting on adaptation)上,专家们在反思疫情与气候危机相似之处的同时指出,应致力于公正、绿色和有弹性的恢复,并确保经济复苏以本土驱动、具有包容性和针对性的方式促进气候适应。 此外,UNFCCC秘书处还支持日本政府推出关于实现从疫情中可持续和有弹性恢复的新在线平台,名为“重新设计2020”(Platform for Redesign 2020),它展示了各国在寻求疫情后复苏的背景下规划和实施的气候和其他环境政策和行动,有助于为实现绿色复苏的政策制定提供参考。

第三,以气候治理职能为主的国际组织所提出的规则设计的内容重点是如何促进经济复苏政策与《巴黎协定》及其相关协议要求相一致。在第22次缔约方大会上推出的气候赋能行动(Action for Climate Empowerment, ACE)所提供的框架同样适用于应对当前气候变化和疫情后经济复苏等多重挑战。 该框架基于各国情况,为在国家层面战略性和系统地实施ACE活动提供了一种灵活和分阶段的方法。制定国家ACE战略,可为各国提供系统评估现有活动、找出差距、确定行动优先顺序、制定目标的机会,可确定跟踪和衡量进展的关键指标。 这为疫情后在经济复苏政策制定中充分纳入气候应对要素提供了指南。此外,GCF正在采取一系列适应性措施来应对疫情所带来的消极影响,其中包括一套旨在促进绿色弹性恢复措施的规划指南。 考虑到GCF是实施全球气候治理项目最主要的多边基金,其项目调整的安排将对不少国家制定和执行经济复苏政策产生实质性影响。

第四,在行动支持方面,此类国际组织致力于利用UNFCCC框架下的资金和技术机制支持各国实现气候友好型经济重建,使各国在关注经济建设的同时继续实施较大力度的自主减排计划。

鉴于《巴黎协定》规定缔约方定期提交更新的气候行动计划或NDC,各国当前正在准备的新内容必然受到本国疫情应对状况的影响,其中包括国内预算资源的可用性、国民经济增长目标、疫情下国际气候融资情况等因素。对于受疫情冲击较大的国家尤其是发展中国家而言,NDC的强化很可能以气候资金和技术支持为前提,这意味着《巴黎协定》下的技术机制在支持各国实现绿色、可持续经济复苏中将发挥重要作用。

事实上,自疫情发生以来,这一机制下的技术执行委员会(Technology Executive Committee, TEC)和气候技术中心与网络(Climate Technology Centre and Network, CTCN)两个机构仍在定期评估包括NDC在内的诸多活动的执行情况。此外,它们还在筹备加强与国家指派实体的接触,并根据各自的职能促进和支持绿色恢复工作。 同时,巴黎能力建设委员会(Paris Committee on Capacity-Building, PCCB)与适应基金(Adaptation Fund)、联合国开发计划署、联合国环境规划署—丹麦技术大学伙伴关系共同组织了一系列名为“为更好重建提供能力建设动力”的线上活动,试图从能力建设维度服务于全球经济绿色复苏的需求。 此外,为回应疫情之下的国家能力建设需要,GCF的董事会批准了2020年和2021年工作计划和预算,将修订后的准备和筹备支持计划(Readiness and Preparatory Support Programme)战略与GCF第一次正式增资时期保持一致,使各国能够快速获取资源,以制定气候弹性恢复战略,有效应对疫情。

四、国际组织在推进议题协同治理中的角色评估与展望

自疫情发生以来,国际组织推动议题协同治理的行动具有较高透明度,对于其角色的评估,可基于当前国际社会和各国政策表态及制定情况的相关资料,从认知和实践两个层面展开。值得注意的是,由于各国疫苗接种进度和疫情控制情况的差异,相关政策响应可能存在滞后的情况,因此评估结果仅能体现当前水平。但对于国际组织而言,推进两议题的协同治理是其较长时期的重要课题,思考如何进一步发挥国际组织的建设性作用对于治理目标的实现和治理权威的重建十分必要。对于中国而言,如何借助国际组织推动全球经济复苏和气候治理进程,同时提升自身参与全球治理的水平,也是当前不容回避的重要议题。

(一)评估

国际组织塑造议题联系的努力包括认知和实践两个层面。从认知层面来看,实现两议题的协同治理已成为全球共识,但国际机制和国内政策的协同仍显不足,导致实践层面的协同治理成效不明显。

从2020年气候雄心峰会上一些国家领导人的表态可以看到,气候治理议题在各国着力进行经济重建的背景之下仍然受到广泛关注,实现气候治理与经济复苏议题的协同治理已成为国际共识。在峰会上,法国总统马克龙呼吁欧盟采取一致行动,借助经济复苏计划促进绿色发展,落实《巴黎协定》;时任德国总理默克尔表示德国将再次增加气候变化相关预算,和世界银行等伙伴合作支持发展中国家实现绿色复苏;欧盟委员会主席冯德莱恩强调,发达国家应帮助发展中国家在保持经济发展的同时实现减排。然而,尽管峰会上大多数领导人都强调了经济复苏与气候行动之间的重要联系,但从政策行动层面实现两者协同治理的案例尚不多见;此外,峰会上积极提出以资金支持发展中国家实现气候适应型经济转型的主要经济体也屈指可数。

从各国的政策实践来看,尽管2020年世界各国政府公布的与复苏相关的支出共约14.6万亿美元, 但是其中仅有3 410亿美元属于绿色项目,而且集中在少数高收入国家。同时,一些主要经济体实施的大部分经济刺激政策对气候、可持续性和韧性的关注仍十分有限。 世界上许多国家仍在优先考虑“棕色”刺激方案而非“绿色”刺激方案,只有少数欧盟成员国、英国和加拿大附加了一些条件,以确保刺激方案有助于实现更可持续发展。 由此可见,国内政策对于经济复苏和气候治理的整合仍显不足,如何在规则制定层面推进两议题协同,如何从行动措施层面考虑气候治理目标和经济复苏目标的协同,仍需要国际组织进一步动员和支持。

(二)落实与行动

尽管疫情使大多数国家更多地回归对本国事务的关注,全球治理议题在各国政治议程中的优先地位相对下降,但是国际组织的动员能力和对国际议程的塑造能力仍不容小觑。从当前情况来看,国际组织推动议题协同的努力方向既应继续保持对国际社会认知的积极塑造,凝聚共识,也应从规则设计和行动支持层面推动各国实现两议题在国内规划和政策等方面的整合,并为相关政策的实施提供资金和技术支持。

国际组织应当充分利用自身的认知影响力,召集相关领域的专家团队针对经济复苏与气候治理的议题联系展开科学论证,并就如何从政策制定层面实现议题协同治理提示方向,进一步推动治理主体和国际社会加深对两议题联系必要性和紧迫性的认知。

行动层面的成果主要受相关规则缺位、各国实力和所处疫情阶段不同的限制, 因此,国际组织应当在国际谈判中发挥积极作用,引导各方将两议题的治理目标充分纳入相关规则制定的考量中。同时,在跨国项目的实施中,应充分落实体现两者协同的行为標准,推动各国接受和采纳这些标准。此外,在全球性问题上,不同国家遭受消极影响的程度有所差异,采取特定行动应对风险的能力也各有不同。对于治理能力相对较弱的国家而言,国际组织应积极提供并动员其他国家提供相应的技术和资金支持。在帮助这些国家实现经济重建的同时,使它们积极参与全球气候治理,提升国家经济体系的韧性,进而有效推动全球治理目标的实现。

(三)中国的应对策略

尽管突如其来的疫情使全球气候治理在短期内受到挫折,但国际社会普遍认为,实现疫情后经济复苏和气候变化的治理协同将有望成为全球气候治理实现突破性进展和全球经济转型的重要契机。 疫情一方面使中国面临的国际环境更为严峻,另一方面也产生了应对新形势的需求。那么,借助国际组织在全球治理中的重要地位,中国在助力全球经济复苏和推动气候治理进程中应该采取以下行动。首先,一个国家参与全球治理的能力和影响力本质上依托于国内治理实践,因此,中国应制定气候治理与经济复苏协同的国家战略。同时,积极在国际组织相关平台上分享国内经济建设经验,推动全球气候治理进程与疫情后经济复苏相协调。其次,制度竞争的核心在于制度设计领导权, 国际组织是塑造全球治理规则的重要平台和行为体,增强在疫情后经济复苏国际规则设计中的影响力,对于提升中国对全球气候和经济治理的参与水平具有重要作用。再次,鉴于当前尚有较多国家无法实现经济复苏与气候治理平衡的主要原因仍然是能力短板,中国可充分发挥技术、资金和机制建设的优势,积极参与国际组织的相关项目,将提升受援国气候韧性与经济发展的目标相融合。另外,积极参与国际组织对于塑造中国积极承担国际责任,支持全球治理议程的国家形象同样具有重要意义。

[责任编辑:孙震海]