浅析云南苗医传承现状与发展对策

2021-11-17李龙朝戚苗熊金富任锡林陈美琳席榕张子龙

李龙朝 戚苗 熊金富 任锡林 陈美琳 席榕 张子龙

【摘要】苗医药是我国传统民族医药中不可或缺的部分,具有独特的疗效和研究价值,但从全国范围来看,苗医药的开发和保护尚不彻底。本文以云南文山州边境苗医为研究对象,通过文献研究和实地调查,从传承方式、民众认知等角度分析当地苗医的传承现状并提出可行性意见,以期为云南当地苗医药的开发和保护提供参考,为苗医的区域研究提供理论支持。

【关键词】苗医药;发展现状;发展对策;传承

【中图分类号】R29【文献标志码】 A【文章编号】1007-8517(2021)18-0001-05

Analysis of the Current Situation and Development Countermeasures

of the Inheritance of Miao Medicine in Yunnan

——Take Maguan County,Wenshan Prefecture,Yunnan Province as an ExampleLI Longzhao1QI Miao2XIONG Jinfu3REN Xilin4CHEN Meilin2XI Rong5ZHANG Zilong2*

1.Beijing University of Chinese Medicine,Second Clinical Medical College,Beijing 100078,China;

2.Beijing University of Traditional Chinese Medicine,School of Chinese Materia Medica,Beijing 100029,China;

3.Outpatient Department of Yunnan University of Traditional Chinese Medicine,Kunming 650051,China;

4.Yunnan Wenshan Maguan Shanche Health Center,Wenshan 663714,China;

5.Beijing University of Chinese Medicine Graduate School,Beijing 100029,ChinaAbstract:Miao medicine is an indispensable part of Chinas traditional national medicine,with unique efficacy and research value,but from a national perspective,the development and protection of Miao medicine is not yet complete. This article takes the Miao medicine at the border of Wenshan Prefecture in Yunnan as the research object,analyzes the inheritance status of the local Miao medicine from the perspective of inheritance methods and peoples cognition through literature research and field investigation,and puts forward feasibility suggestions for the development and protection of the local Miao medicine in Yunnan Certain suggestions provide theoretical reference and practical support for the regional research of Miao medicine.

Keywords:Miao Medicine;Development Status; Development Strategy; Inheritance

2018年8月23日,國家中医药管理局提出《关于加强新时代少数民族医药工作的若干意见》指出少数民族医药是中医药的重要组成部分,要求大力弘扬少数民族的医药文化[1]。苗医药作为民族医药的重要组成部分,具有独特的疗效和极高的研究价值,但开发尚不彻底。截止到2019年,苗医药的开发虽取得了一定的成绩,但全国3个苗医药文化区域圈中[2],除贵州省所代表的中部圈外,其他各地的苗医药开发和保护工作并不完善,学术研究上仅集中于湖南和贵州两省,以云南为代表的西部文化圈研究相对欠缺[3],存在局限性。由于地处边境、民族交融,云南省的苗医药具有独特的地域民族医药特点,开发空间较大,但开发程度较低,对于苗医药的调查不足,整体理论体系尚未整理完善,缺乏相关的学术研究。本研究选取云南苗医药典型地区——文山州为研究地点[3],在文献研究和实地调查的基础上,通过访谈获取当地苗医信息,分析当地苗医的传承现状并提出可行性意见,以期为苗医药的区域研究提供理论参考。

1区域概况

云南省文山州位于我国西南边陲,东经103°35'~106°12',北纬22°40'~24°48',全州总面积32239平方公里。文山州具有丰富的药材资源,据统计,在文山州共分布着738种药用植物,占云南省药用植物总种数的36.16%,其中有41种药用植物为文山州所特有[4]。截止到2018年底,文山州共有人口365.4万[5],其中苗族人口为50.72万,占比13.88%[6]。文山州马关县下设马白镇、都龙镇、小坝子镇等9镇4乡,苗族人口为82507人[7],占全县总人口的21.87%,苗族人口数量居全州第二位,且苗医数量众多。由于当地经济发展较慢,苗医药文化受到现代科技的冲击相比于其他区县较小,文化保存较为完整。

2调查对象与方法

2.1调查对象本次调查对象为马关县苗医,由于判断苗医并无现成的标准,故需建立一种可操作的判别标准[8]。基于已有的调查报道和实践经验,与云南省民族民间医药学会苗族医药专业委员会相关专家探讨后,制定此次苗医医师的判别标准为:运用苗族医药理论治病,可进行理论解释且治疗效果得到认可的医师。根据马关县民族民间医药协会提供的信息并结合判别标准筛查,详细调查到22位苗医医师,主要分布在马白镇、都龙镇、小坝子镇、夹寒箐镇4镇。

2.2调查内容针对不同的调查对象,调查内容也不相同。苗医的调查内容包括:姓名、性别、年龄、从业年限、经营模式、有无行医执照、收入及收徒情况、同行经验交流情况及主治疾病;普通群众的调查内容包括:对苗医了解程度、是否接受过苗医治疗、对苗医药疗效看法、是否愿意传承等。

2.3调查方式此次调查主要采用半结构式访谈。笔者在理解苗医药文化的基础上,对当地苗医和普通群众进行走访调查,在调查过程中根据实际情况对提问方式、问题顺序等进行了必要的调整,并对相关采访信息进行了详细的记录。在访谈调查中超过半数问题未回答,访谈问卷列为无效问卷。

2.4统计学分析本文采用 SPSS 以及 Excel 软件对纳入数据进行统计学描述和逻辑分析,将纸质问卷和电子问卷数据及时录入软件并保存。

3结果

3.1基本情况

3.1.1民族与性别调查结果表明,马关县苗医以苗族和汉族为主,苗族有19位占总数比例高达86.36%,汉族有3位占比13.64%。性别方面,以男性居多,男性有17位占比77.27%,女性有5位占比22.73%。

3.1.2年龄结构马关县苗医平均年龄为58.72岁,60岁以上的医生占50%,39岁以下有2位,年龄最小者为33岁,最大者为80岁,年龄跨度较大,具体如图1所示。

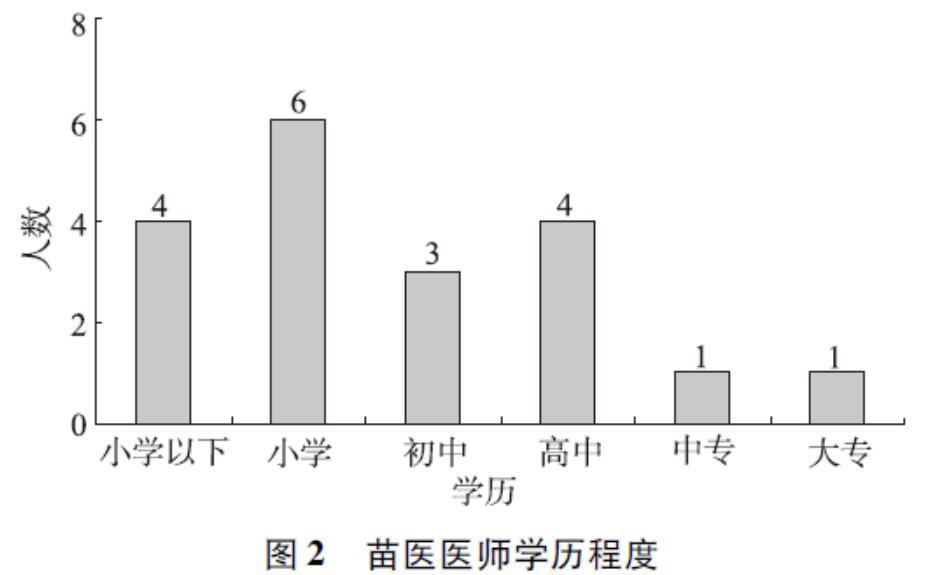

3.1.3学历状况在调查过程中有3位苗医不愿意透露自己的学历情况,有效统计了19位苗医的学历。大多数苗医医师为低学历,初中及以下学历13位,占总数的68.42%,小学以下学历4位,占比21.05%,具体见图2。

3.1.4从业年限调查结果如图3所示,大部分苗医的行医年限超过10年,占比超过80%,5年以下者仅4位占比18.19%,平均行医年限为24.86年。从年限来看,超过81%的苗医具有10年以上的行医经验,50%的医师行医超过20年,具有丰富的医疗经验。

3.1.5收入情况根据文山州国民经济和社会发展统计公报[9]显示,文山自治州城镇居民平均月收入为2520元,农村居民月收入为835元。调查的22位医生中有8位居住城镇,其中7位月收入超过5000元,1位低于城镇平均收入,14位农村医生中4位高于农村平均值,但低于城镇平均值,其余10位均低于农村平均值,收入差异性较大。

3.2传承情况

3.2.1传承方式为调查苗医的传承方式,参考玉喃哈等[10]学者的研究将其分为家传、师承、学校授课及其他4类进行调查。调查显示,22位医师中家族传承有16位,占比高达72.73%,师徒传承有4位,占比18.18%,“其他类”传承苗医为2位,均为自学。传承以家传为主,尚未有苗医通过“学校授课”学习。

3.2.2传承意愿为了解当地苗医的传承情况,随机采访了苗族聚居地的280位普通群众,有278位接受了采访,有效调查数据271份。其中苗族共有157位,占比57.93%,汉族有83位,占比30.63%,其他民族31位,包括壮、彝、藏、蒙古四族。271位中170位对于苗医没有任何了解,占比62.73%,其中有70位为苗族,占总体调查苗族群体的44.59%。

在对苗医有一定了解的101位群众中,按照公认的年龄段分法,将调查群体分为三个年龄段:45岁以下为青年,45~59岁为中年,60岁及以上为老年[11]。青年询问是否愿意自己成为苗医,中、老年询问是否愿意自己的后代成为苗医。调查显示,26位不愿意回答这个问题,有21位明确表示不愿意自己或后代学习苗医,其余大部分均表示会遵循后代的意愿。整体而言,大部分普通群众对苗医缺乏基本认知,对于苗医职业持中立态度。

4存在的主要問题

4.1老龄化严重,学历层次较低在调查的22位医师中大部分为苗族男性老人,平均年龄近60岁,且普遍为初中以下学历,其中大多数未有传承人。由于现代科学的冲击,苗医的后代年轻一辈无人愿意学习传统的苗医,加上苗医传统传承观点“传男不传女、宁失传不外传”的制约[12],故形成了苗医以老年男性居多的局面。在学历方面,学历与年龄存在一定相关性,随年龄升高而递减,主要由于建国初期少数民族学习汉族文化有一定障碍、教育体系较为落后、当地经济发展缓慢等,造成了苗族医师学历普遍不高的局面。

4.2传承后继无人,传承观念限制减弱目前云南当地苗医药理论尚未进行系统整理,整体苗医药文化缺乏文字记载。当地苗医多数学历不高,很难形成系统的医药书籍加以传承。除此之外,传统医药本身具有较高保密性,难以进行社会授课、师承等形式,因此形成“口传心记”家族传承的单一传承局面。在传承人选上,由于苗医受到现代科学的冲击,大部分年轻人为了更高、更稳定的经济收入会选择外出打工,很多苗族村落存在严重的青壮年流失的问题,加上苗族村落本身与外界联系较弱,“传承后继无人”现象严重。在传承限制上,医师整体具有传承意愿突破传统的趋势,在统计的22位苗医医师中有4位已有家徒,已收外姓徒弟的有3位,6位苗医医师表示虽无徒弟但愿意收外姓徒弟,合计占比40.91%。在无收徒意愿的9位中多数是因为年龄太大或自己资历不足等原因,仅有2位明确表示是由于 “不可传外姓人”等传统观念限制。传承条件已由原本的家庭、男女变为品德、兴趣等,传承限制具有减弱趋势。

4.3缺乏合法制度,单科危机严重目前对于苗医药的保护遵循的仍是较为泛泛的中医药标准,相关政策仅提到中医药、民族医药参照执行,保护中医的相关政策并未能充分考虑到不同民族医药本身的特点,很难发挥少数民族医疗的特色,也阻碍了继承和推广的步伐[13]。例如目前尚无专门的苗医职业医师考试,多数苗医均为法律角度的“非法行医”。整体的苗医环境中缺乏相应的正规行医平台,无法在医疗机构中进行正规行医,进而出现“合法困境”,导致苗医只能诊疗大型医院治疗效果不佳或诊疗无果的疾病。在实际调查中发现苗医已经出现了单科化现象,受现代医学的冲击,目前苗医的治疗从原先的全科逐渐局限于骨折、风湿、颈椎病等疾病。调查的22位苗医中有10位的主治方向均为骨科疾病,在长期的单科化趋势中,苗医药在其他领域的治疗方法逐渐弱化,许多民间名医积累的独特医疗经验都随时间而消失,这大大加快了民族医药文化的流失[14],客观上制约了少数民族医药文化的保护和传承。

4.4缺乏宣传途径,群众基础薄弱苗医目前传承观念限制已相对减弱,但普通群众的认知依旧停留在苗医的传承“只局限于家传、传男不传女”的观念中,包括苗族本族人在内大多数群众对于苗医药没有基本的了解。苗医药缺乏良好、有效的宣传途径,普通群众对于苗医药缺乏正确的认知与了解。少部分对苗医具有了解的群众中多数表示遵循儿女意愿,但在现代科学的冲击下,年轻一辈几乎无人接触苗医,更少有人愿意学习苗医,甚至部分公众会对苗医药文化的合法性进行质疑,“审判”其是否符合现代医药文化的价值标准[15],进而抑制了苗医药文化的发展。

4.5收入两极分化,知识体系繁琐苗医行业由于缺乏完善的行业制度及行业管理,行业内部鱼龙混杂,整体的经济收入两极分化严重。按照收入可大致分为三类:①在药市摆摊,收入主要靠贩卖药材,收入波动较大;②在村中行医,治疗几乎不收取费用;③在家中开诊所,自己有独立药房,诊疗收入相对较高。三种苗医的收入差距较大,但整体来看苗医与中西医尤其是西医相比,行业收入偏低,多数意愿成为医生的年轻人更倾向于收入较高的西医,这严重影响了苗医的传承。在知识体系方面,由于苗医目前的现状为苗医与苗药不分,所以一位苗医不仅需要具备开方、用药的能力,同时要具备识药、采药的能力,知识较为繁杂、培养年限较长,这使得更偏向于“快节奏、追潮流”的年轻人缺乏相应的兴趣,对于医药的传承也有一定的影响。

5对策与建议

5.1完备理论体系,改善传承方式地理人文的不同导致人们对疾病的认识不同,故而形成多样性的医药文化[16]。因此不同地区苗医的医药理论不同,云南地区的苗医药理论靠近边境与其他民族交融,故区别于其他地区。由于缺乏相关人员的整理,当地的苗医文化尚未形成理论体系且文化流失严重。政府可组织相关人员进行系统的体系整理并记录保存,以完备苗医的理论体系。在传承方面,民族医药事业发展根本还在于人才的培养[17],具备完备的人才培养制度是发展民族医药的基础。苗医药的文化传承,需要政府构建长效化的传承培养机制[18],有关单位可以参考贵州等地区的做法,除通过设立苗医药学校、聘请教师授课、开放网络平台等改变传承后继人的培养机制外,还应当注重对现有传承人的培养,进而逐步改变当地“传承方式单一”的局面,打通苗医的传承之路。

5.2建设相关平台,建立合法制度急需建设苗医相关的正规行医平台,如苗医药特色卫生所、医院等。卫生部门可组织考察、评估,为符合条件的苗医药工作者提供相关的培训,为培训合格的人员颁发相应的证明材料。同时,应当结合当地苗医的实际情况建立具有当地苗医药文化的特色保护制度,例如可参考日本的汉方医保护,针对于不同的医师情况建立不同的法律制度,如颁布的《按摩指压师、针灸师法》《柔道整复师法》等[19]。

5.3宣传苗医药文化,挖掘文化价值对于发展苗族医学而言,苗族医药文化、历史发展与临床研究为一个有机整体,任一方面都不可或缺,尤其是目前研究最少的文化方面[20]。随着现代医学的不断发展,大众对于苗医药的印象逐渐模糊化,其主要原因在于文化的冲突。苗医药文化是特定历史背景与特定群体中诞生的,其文化标准势必会受到现代医药的“审判”,大众会基于自我的文化标准理性选择,这对于缺少了解和认同的苗医药文化十分不利。因此,应当深入挖掘苗医药内在的文化价值,运用不同的途径大力宣传苗医药文化,如建立苗医药文化博物馆等,给予苗医药足夠的“文化空间”和良好的文化“生态环境”[21],通过促进大众对于苗族文化的了解和认同进而发展苗族的医药文化。

5.4加强合作开发,提高经济收入一种文化的宣传,除本身的文化价值外,还需要依托于市场。随着文化的不断交融、市场的不断多元化,追逐特色化、民族化的市场逐渐形成。在民族医药政策的时代背景下,苗医药文化的发展将进入一个黄金时期,例如近年来,许多苗药生产企业被列入全国民族用品定点生产企业和高新技术企业[22]。当地政府可引导苗医抓住此次机会与企业或高校合作,加大特色苗医药的开发力度,例如灯盏花素的开发等,既能带来实际经济效益、提高苗医收入,也对苗医药进行了良好宣传、保护了苗医的知识产权。除与企业、高校间的合作,苗医内部也应加强交流、分享经验,逐步打破至今仍存在的“相互保密、闭关自守”的传统做法[23],可参考相关商业合作模式,实行诊所合作等,一定程度上也可提高经济收入。

6结语

苗医药是民族医药和世界传统医药的重要组成部分,其治疗用药的奇特功效经过了千百年的检验[24],但由于现代科学的冲击、苗族文化与现代文化碰撞等多种因素的综合作用致使当地苗医药传承日益衰落。以马关县为例来看,云南苗医药面临着严重的“单科危机”“合法困境”,群众基础较为薄弱,整体发展不容乐观,保护当地苗医药文化已经到达刻不容缓的地步。在弘扬民族医学的时代背景下,有关行政部门应当结合云南苗医药的实际情况,从文化、市场、传承等多个方面开发和保护苗医药资源,设立苗医行医平台、宣传苗医药文化、规范苗医药行业制度、改善传承方式,建立保护当地苗医药的特色制度。参考文献

[1]中华人民共和国国家中医药管理局.关于加强新时代少数民族医药工作的若干意见[R].北京:2018-08-23.

[2]袁航,郑健,陈抒云,等.苗族医药理论及发展现状概述[J].中医杂志,2014,55(17):1513-1518.

[3]吴小勇,陈瑶.基于文献计量的苗族医药文化研究[J].中国民族民间医药,2018,27(7):4-8.

[4]王清,夏梅梅,张子龙,等.西南边疆民族地区传统药市现状及特点——以云南文山州为例[J].中国现代中药,2019,21(6):826-831,836.

[5]文山壮族苗族自治州政府.文山壮族苗族自治州2018年国民经济和社会发展统计公报[R].文山:2019-05-07.

[6]文山壮族苗族自治州政府.文山州11个世居民族简介[R].文山:2019-04-25.

[7]马关县人民政府.马关县民族民间风土人情概述[R].2017-08-18.

[8]成功,龚济达,薛达元,等.云南省陇川县景颇族传统医生的现状分析[J].云南农业大学学报(自然科学),2013,28(2):151-156.

[9]文山苗族壮族自治州统计局.文山壮族苗族自治州2018年国民经济和社会发展统计公报[R].文山:2019-05-07.

[10]玉喃哈,胡海燕,佟宇,等.云南省民间傣医职业生态调查研究[J].中国民族民间医药,2019,28(7):118-122.

[11]刘国忠,刘辉,赵鹏.关于人类年龄分段的体育学研究[J].科教文汇,2013(22):150.

[12]宋玲.昭通散杂居苗族医药文化传承浅析[J].记者观察,2018(17):120-121.

[13]李维宇,李敬,杨建熔.我国民族医药事业可持续发展探析[J].云南民族大學学报(自然科学版),2016,25(3):195-199.

[14]王静,赵可惠,张丹,等.医学人类学视野下的藏羌彝走廊民族医药文化特色初探[J].中华中医药杂志,2017,32(1):92-95.

[15]廖晓语,朱露.苗医药文化的合法性危机与建构[J].文化创新比较研究,2019,3(27):53-54.

[16]陈蓉,孔春芹,何婧琳,等.试论云南民族医药之特性及价值[J].中华中医药杂志,2019,34(4):1638-1640.

[17]孙东东,程海波,洪净.民族医药传承存在的问题与对策[J].中华中医药杂志,2013,28(2):447-450.

[18]刘维蓉,张鹏飞,胡奇志.对贵州苗医药文化“活态”传承人培养的思考[J].产业与科技论坛,2018,17(19):148-149.

[19]梁正海,刘剑.少数民族传统医药知识传承与保护的国际经验与启示[J].贵州民族研究,2019,40(11):88-95.

[20]周妮.中国苗族医学研究综述[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2016,38(2):90-93,102.

[21]余江维,王永秀,杜江.论苗医药非物质文化遗产文化空间及其保护[J].中国民族民间医药,2015,24(24):5-6,8.

[22]李振斌,沈刚,王江瑞.苗医药在我国医药大健康产业中的应用现状[J].中国民间疗法,2019,27(20):15-17,46.

[23]魏俊莲,杨丽娟,胡奇志,等.雷山县苗医药非物质文化遗产传承与保护调查研究[J].中国民族民间医药,2018,27(19):6-9.

[24]陈金甲.苗族医药发展的概况和云南苗医药的现状[J].中国民族医药杂志,2008(5):80-81.(收稿日期:2021-02-03编辑:刘斌)

基金项目:教育部人文社科类项目“西南边疆少数民族地区传统药市变迁研究——以文山壮族苗族自治州为例”( NO.17YJA850014)。

作者简介: 李龙朝(2000-),男,汉族,北京中医药大学在读本科生,研究方向为中医学研究。E-mail:lilongzhaolhl@163.com

通信作者:张子龙(1976-),男,汉族,博士生,副研究员,研究方向为传统医药资源保护与开发利用。E-mail:Zhangzilong76@163.com