国际传播中的新闻叙事策略:以中英媒体“一带一路”新闻报道为例

2021-11-13胡伟华黄欣菁

胡伟华 黄欣菁

内容摘要:借助语料库分析软件,结合修辞分析中伙伴词搭配分析和主题词语义网分析对比研究中英媒体“一带一路”报道的新闻叙事策略以及对各国形象与“一带一路”故事的设定。分析认为英国媒体擅于将消极评价隐藏于正面的叙事策略之中,中国媒体倾向于使用近乎宣传式的叙事策略。在国际话语权“西强中弱”整体态势尚未发生扭转之时,中国媒体如何运用叙事策略塑造中国形象,“讲好中国故事”,获得国际话语权,重构国际传播秩序值得我们深入探析。

关键词:新闻叙事策略;“一带一路”故事;国家形象

基金项目:本文为国家社科基金项目基于语料库的国际主流媒体中国形象动态监测与分析研究(Corpus Based Dynamic Detecting and Analyzing of Chinese Image in International Medias)(項目编号:18XYY010)的阶段性成果。

作者简介:胡伟华,博士,博士生导师,西安工程大学人文社会科学学院教授, 研究方向:话语分析、翻译与跨文化传播。黄欣菁,西安工程大学人文学院新闻与传播硕士研究生,研究方向:国际新闻编译。

Title: Narrative Strategy of News in International Communication: Comparative Analysis of Report about “Belt and Road” Initiative between Chinese Press and British Press

Abstract: By dint of Corpus software, the narrative strategy of Chinese and British press on news about “belt and road” initiative are demonstrated by concordance of fellow collocates and semantic network. Given respective narrative strategy, the comparative study states what a national image has been shaped and what a political story has been framed so as to it could draw differences in news focus and narrative strategy between each press. In the theme of “belt and road”, a style of seeming detachment cloaked in ideology is a signature tactic of British press, while a style of propaganda is chosen by Chinese press. When the situation of more speech right in the western grip has yet not been reversed, it deserves to thoroughly study what a narrative strategy will help Chinese press tell Chinese story better so as to a new order of international communication is looming.

Key words: narrative strategy; “one belt one road”; national image

Authors: Hu Weihua, Ph. D., is professor and Ph. D. supervisor at School of Humanities and Social Sciences, Xian Polytechnic University (Xian 710048, China). His research areas include translation and cross culture communication. E-mail: huwh@xpu.edu.cn. Huang Xinjing is graduate student at the School of Humanities and Social Sciences, Xian Polytechnic University (Xian 710048, China). E-mail: changming@snnu.edu.cn

权力的不平等由经济基础决定,但却常常表现在语言和象征符号上。自2013年“一带一路”倡议提出至今,中国经济日益强盛,但在话语交换活动中仍处于相对劣势。当今国际话语权“西强中弱”的境况尚未发生根本性扭转之时(史安斌 27),面对国际媒体对于中国“一带一路”倡议政治目的和地缘政治影响的揣测,中国迫切需要通过新闻叙事策略来构建属于中国的“一带一路”故事,重塑国际舆论环境,在国际社会中树立积极的大国形象,在国际传播中获得优先话语权。

在国际环境复杂的大趋势下中英两国仍需寻求健康稳定和可持续性发展的双边关系,本研究对比分析英国媒体和中国媒体关于“一带一路”倡议的新闻报道所采用的不同叙事策略,分析基于此策略建构的各国国家形象和“一带一路”故事的差异性,从而为中国媒体在国际传播过程中选择叙事策略,转变报道方式,“讲好中国故事”提供借鉴。

一、新闻叙事策略的涵义与价值

萨尔曼(Salmon, 2010)提出在信息传播过程中运用叙事策略是人类固有的本能。约瑟夫·奈(Josephe Nye, 2013)的研究表明国际事务的舆论导向已变成“谁的故事可以胜出”的叙事争夺。劳拉·罗斯琳(Laura Roselle)认为当下我们处于国际政治风云变幻的新媒体时代,传统媒体影响力式微,叙事策略可在国际话语权争夺中助一臂之力(78)。诺亚·贝尔宁(Nora Berning)直言:叙事可以成为权力的源泉,并以此塑造世界上任何国家的国家形象,或定义世界的运作方式。新闻媒体运用叙事策略塑造国际形象,传播国际故事,无形中获得国际话语权,增强国家软实力(37)。

叙事即讲故事,是把人类内化的思想通过语言符号向外界传递。叙事学集大成学者热奈特(Gerard Genette,1972)在其著作《叙述话语》(Narrative Discourse)中认为叙事包括三个层次:一是被讲述的内容——叙事故事(histories);二是讲述事件的叙述方式——叙事话语(recit),其认为叙事就是话语本身;三是产生话语或文本的行为——叙述行为(narration)(Bal 4)。将热奈特叙事理论中的故事、话语、叙述三要素运用于新闻实践,叙述者(记者)通过语言文字、图片、音视频等多模态媒介(即话语的象征符号)叙述事件(即故事),完成人与外部环境的社会互动,建构客观现实。这恰如我国著名记者穆青所言“新闻是一种记叙文”(穆青 97)。

新修辞学派代表学者费希尔(Walker R. Fisher)认为,人们会根据故事是否合情合理,或者理由是否充分而决定接受哪些故事,拒绝哪些故事(刘海龙 48)。新闻叙事策略的运用是讲好故事、出色完成新闻叙事的关键。诺亚·贝尔宁(45)在其《叙事:新闻意图的传播》(Narrative Means to Journalistic Ends)一书中坦言:“新闻报道本就倾向于通过叙事策略来解释世界。” 换言之,将新闻叙事策略置于国际传播之中,分析作为叙事者的媒体如何通过话语这一象征符号运用技巧——即叙事策略——向外部世界解释作为叙事主体的国家对世界秩序的观点、本国发展理念的核心以及本国当前的主要政策(Roselle, et al. 73)。新闻叙事策略具有强大而又隐匿的力量,在国际传播中建构故事,塑造人类对于冲突和利益的感知,将自身意识形态和价值倾向隐匿于叙事策略之中,可以更好地讲述和传播自己的核心价值和发展战略,提升国家软实力(79)。

本研究将叙事理论中的叙事话语与叙事故事相联系。对比研究中英新闻媒体运用何种新闻叙事策略传播新闻故事,其叙事策略如何通过叙事语言来“包装”,经过叙事语言包装之后的叙事故事中的国家形象和情节又是如何?

二、研究问题及设计

基于报纸的近年发行量和新闻专业主义程度的考量,本文选取英国《卫报》(The Guardian)、《泰晤士报》(The Times)和《每日电讯报》(The Daily Telegragh)三份英国本土高质量报纸(Quality Press)和《中国日报》(China Daily)为研究对象。语料取自道琼斯FACTIVA新闻数据库中四份报纸从2013年9月7日至2019年3月31日期间“一带一路”倡议相关新闻报道。由于“一带一路”外媒英译的多樣性,本研究将数据库检索关键词设定为“one belt and China”、“the new silk road and China”、“belt and road and China”,“and”为FACTIVA新闻语料库中表示两个关键词在文本中的共现,无实际语义。经FACTIVA数据库检索和人工二次审核剔除不相关文本后,获得英国《卫报》“一带一路”相关报道154篇,《泰晤士报》196篇,《每日电讯报》185篇,共计535篇文本。《中国日报》“一带一路”相关报道总计6354篇,由于《中国日报》样本数量庞大,本研究依据主题相关程度由高至低排序选取每一时间段(按照每一年份统计数据共分为五个时间段)前100篇文本,共计500篇报道作为代表中国媒体的研究文本,以此进行进一步分析。

在研究方法上,本研究借助语义网分析软件Wordij3.0和语料库检索和分析软件Antconc,从宏观和微观两个层面对比分析中英媒体“一带一路”相关新闻叙事策略。宏观层面,从叙事角度研究中英媒体的叙事策略并比较中英媒体新闻叙事策略的差异性。微观层面,结合修辞分析中语义网分析、伙伴词搭配分析等研究手段对比英国媒体和中国媒体在“一带一路”报道对各国角色形象与故事情景的设定,由此得出双方媒体在“一带一路”事件上关注的异同点。了解西方媒体的态度情势、关注热点、叙事策略,掌握我国媒体与之差异性。

本研究将回答以下问题:

RQ1:中国媒体和英国媒体分别采用何种叙事策略,选择性建构了什么样的叙事故事,其异同点是什么?

RQ2:中英通过不同叙事策略建构出了什么样的国家形象、给我们何种启示?

三、中英媒体一带一路报道的新闻叙事策略分析

主题词( keywords) 是指统计意义上拥有特殊频率的词(钱毓芳 32),文本的主题特征可以通过分析主题词以及揭示他们之间的联系而获知。主题词语义网分析则是通过定量计算语料库中关键词的使用情况,确定“活跃”的关键词和词间关联(徐翔 41)。同时对于主题词的解析还可以通过分析某一主题词和伙伴搭配词的搭配网络解析其暗含的意义(Scott 241)。

本研究借助语义网软件Wordij3.0和语料库检索和分析软件Antconc,通过中英媒体“一带一路”相关报道的全文梳理,分析得出中英媒体相关新闻报道的主题词语义网,再对文本进行主题词伙伴搭配索引分析( Concordance of fellow collocates),探析潜藏在文本背后的意识形态和叙事策略。

(一)英国媒体隐秘叙事策略与“一带一路”故事构建

1.英国媒体:隐藏消极评价的积极叙事策略

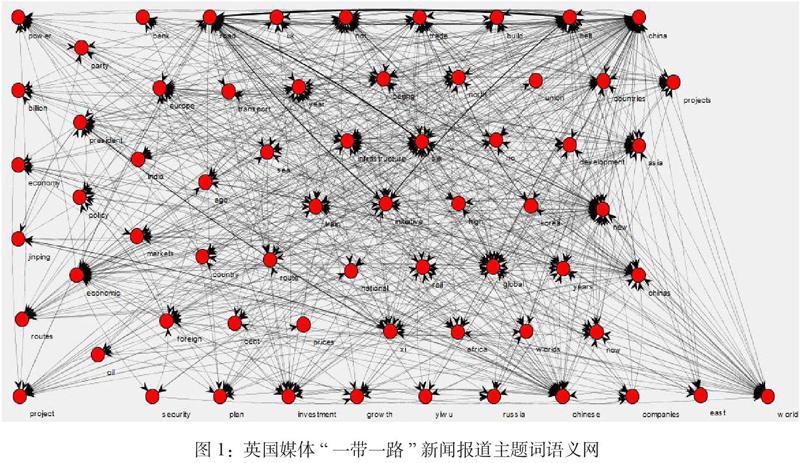

英媒关于“一带一路”报道多集中于解释“一带一路”倡议的内涵,预言“一带一路”倡议的影响,报道聚焦于国家利益和基础设施建设。其相关报道主题词在情感上较为中立,但词语背后却隐含着英国的意识形态和英国媒体的叙事策略。其语义网如图1所示:

语义网中值得注意的几个主题概念包括development(发展)、infrastructure(基础设施)、security(安全/证券)、investment(投资)、India(印度)、UK(英国)。仅仅凭借这些主题词汇,不难联想到英媒将“一带一路”倡议定义为中国的一项发展战略,促进“一带一路”沿线国家的基础设施建设,促进全球共同发展。随后选取更具典型性的三个词语——infrastructure、Indian、UK,利用Antconc软件进一步分析其高频伙伴搭配词索引,发现事实并非全然如此。图2-4为Antconc高频伙伴词分析表。

在高频搭配词分析过程中,本研究将检索结果呈现排序设定为“sort by Stat”。结果显示“UK”和“welcomes”是一对高频主谓词语搭配(见图2)。搜索文本中这一搭配的原出处(The Guardian, EU rejects China's vision for ‘modern Silk Road 2017 年 5 月 15 日)发现:英国媒体虽在文字上明确表明英国欢迎“一带一路”倡议,“一带一路”倡议可促进经济发展。但在随后的语境中,英媒在一个转折副词“however”之后紧接着叙述一些怀疑论者认为中国“一带一路”是一个巨大的阴谋(ruse),只为转移中国过剩的工业产能,进而加强中国的经济控制力(grip)。作为叙事者的英媒肯定“一带一路”倡议,却借助第三方的观点传递对于经济力量从西方转移到东方的担忧。

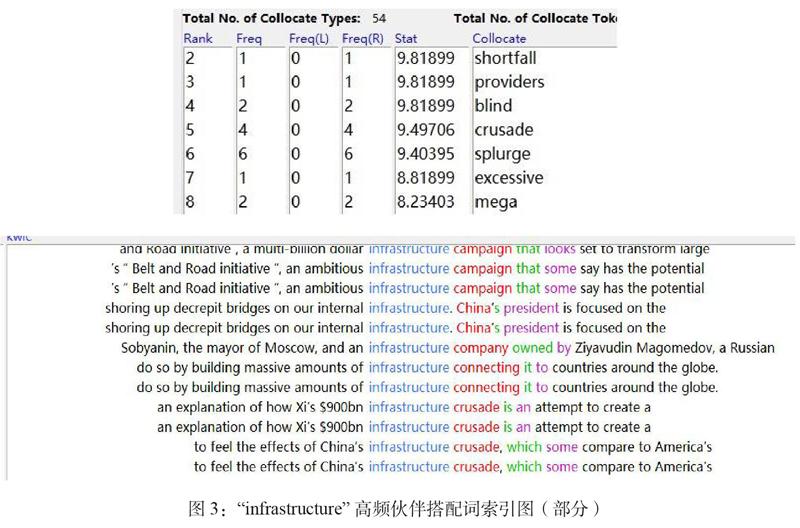

研究设计同上,“infrastructure”高频伙伴词有“crusade”、“splurge”等词语(见图3)。查阅原文本(The Guardian: “Worlds biggest building project aims to make China great again” 2017 年 5 月 12 日)以及(The Times: “FTSE takes Silk Road to another record high” 2017 年 5 月 16 日)发现英媒认为“一带一路”是世界最强建設性项目,尤其在基础设施建设方面。但与肯定“一带一路”效果的“infrastructure”(基础设施)的高频伙伴搭配名词是“crusade”和“splurge”。“Crusade”一词在西方文化中可指代中世纪的十字军东征,英媒将“infrastructure”和“crusade”搭配使用,无疑是将“扩张侵占”的消极意义隐匿在积极词汇“基础设施建设”之中。“splurge”有挥霍钱财之意,英媒《泰晤士报》原文中叙述中国的基础设施建设计划促使英国富时100指数再创新高。但将“infrastructure”一词与“splurge”连用,无形中是在讽刺中国的“一带一路”基础设施建设投入过多资金。

英国媒体在“一带一路”相关新闻叙述中从未直接使用负面词汇以否定中国的“一带一路”倡议,多借他人之口或是运用其他背景资料完成价值倾向和意识形态的传达。英国《卫报》叙述美国当局公开要求中国改变其贸易、知识产权、人权等方面的处理方式,美国认为中国的“一带一路”倡议是在愚弄无知群众,其实质是一个“债务陷阱”原文参见(The Guardian: “Despite Apec drama, China is winning the fight for the Pacific, step by patient step” 2018 年 11 月 20 日)。

与“Indian”高频搭配的伙伴词有“snub”一词(见图4)。英国媒体不改其字面上支持中国“一带一路”倡议的叙事策略,而以一种客观叙述的方式传递其他国家如印度抵制中国“一带一路”倡议的事实。“snub”一词表达出印度对于中国丝路倡议的冷落和拒绝之意,原文见(The Times: “China and India rattle sabres in face-off on roof of the world” 2017 年 7 月 30 日)。

综上,英国媒体的“一带一路”新闻叙事策略是将消极的评价意义隐匿于积极的词汇之中。从英媒新闻报道的表面语义上看,英国支持中国的“一带一路”倡议,英国媒体的“一带一路”新闻叙事中未出现直接否定中国丝路倡议的词汇和直接表达。但结合其报道的语境和报道引用的背景资料,英媒在字里行间透露出对于中国“一带一路”倡议的忧虑。英媒的这种矛盾态度和近乎“借刀杀人”式的新闻叙事策略实际上映射了英国当局一方面认可“一带一路”对于经济的促进作用,一方面担忧中国的强大对于其国际地位和影响力构成威胁。

2.英媒隐秘叙事策略下各国国家形象塑造与“一带一路”故事构建

肯尼斯?鲍尔丁(Kenneth E. Boulding, 1959)认为,决定一国对于另一国态度和行为的并不是国际现实而是一国的国家形象,国家形象决定了国家之间的互动交流。中英媒体各自通过不同的新闻叙事策略构建了相异的各国国家形象和“一带一路”故事。通过新闻叙事策略塑造的国家形象已不仅是形象的传播,更是事关国际外交的国家软实力的重要部分。本研究将中英两国媒体“一带一路”新闻文本以“戏剧”的形态加以解构,通过分析文本所构建的“国家形象”和“故事情节”关系,探究中英两国如何构建自己的“一带一路故事”。

(1)英国媒体叙述策略的国家形象塑造:

英国媒体在“一带一路”故事构建时,惯于将中国塑造为“激进的扩张者”和“新殖民主义者”形象。其认为中国在捷克等欠发达国家的投资,真正目的并非促进共同繁荣,而是利用贸易投资买通欠发达国家以支持中国,并且使这些国家进入中国的经济圈,完成中国地缘政治的扩张,认为这是传统殖民主义的新呈现方式。英国卫报2018年4月18日题为“Chinas gift to Europe is a new version of crony capitalism”的报道中写到“…As it turns out, CEFCs main investments in the Czech Republic werent economic, they were about buying up the loyalty of Czech officials…”其用心可窥一斑。

同时,英国媒体将其本身刻画为“冷静的审判者”和“怀疑者”。在“一带一路”故事的叙述中,似乎站在高屋建瓴的角度,俯瞰中国和美国、中国和其它发展中国家之间发生的“一带一路”故事及相互间的利益纠葛,时不时提醒国际间其它国家警惕中国的“一带一路”倡议的真实目的,怀疑与担忧中国“一带一路”倡议的经济和政治影响。同样是英国卫报,在2017年5月14日题为“Theresa May sidesteps backing 900 billion USD Silk Road project of China”的报道中写到“…Theresa May has suggested Britain still has concerns about Chinas political objectives for the huge infrastructure project…”明确表达英国首相怀疑中国海外基础设施建设投资项目具有政治企图。

而美国在英国媒体的报道中是“中国力量的对抗者和制衡者”。英媒与其本身在字面意义上支持和欢迎中国的“一带一路”倡议形成对比,惯于以第三者视角明确叙述美国谴责中国的“一带一路”倡议是一个债务陷阱。泰晤士报在2019年3月21日题为“Italys populists split by lure of Chinese billions”的报道中写到“…The Trump administration has condemned Belt and Road as a debt trap as it wages a trade war against China…”

在英国媒体眼中,巴基斯坦等发展中国家是中国霸权的“帮凶”,中国新殖民主义的受害者。认为中国通过“一带一路”倡议与第三世界国家建立起的经济和政治联系最终会成为中国称霸世界,对抗世界现有强国的有力力量。而中国对于非洲国家的经济援助并非毫无目的,而是伴随着文化和经济入侵的殖民主义,非洲人民不应该对“一带一路”倡议现阶段带来的经济实惠过于乐观。卫报2018年7月15日题为“‘All-weather friendship: but is Pakistan relying too heavily on China?”的报道认为“…They see [that] Pakistan is already facing the might of India – and India is politically very close to America, so China has a clear room for manoeuvre via Pakistan…”;同样是卫报,在2018年8月3日题为“China in Africa: Win-win development, or a new colonialism?”的报道中质疑了中国在坦桑尼亚修建的“巴加莫约港”:“Are locals right to be optimistic?”

(2)英国媒体文本中的“一带一路”故事情节:

中国通过“一带一路”倡议疯狂向“一带一路”沿线国家和第三世界国家输入中国的文化价值观和经济力量,为中国霸权的实现积蓄力量。在此过程,美国与中国展开贸易战争,企图制约中国的进一步发展。英国作为国际秩序的维护者,提醒其他国家警醒中国“一带一路”倡议的真实政治目的。

(二)中国媒体宣传叙述策略与“一带一路”故事建构

1.中国媒体:强调“一带一路”经济属性的宣传式叙事策路

中国媒体试图向世界解释和传播“一带一路”倡议,力争为“一带一路”倡议在国际舆论界塑造一个积极的正面形象。图5中国媒体报道高频主题词语义网图中值得注意的高频主题词有:development(发展)、infrastructure(基础设施)、investment(投资)和cooperation(合作)。其中infrastructure、investment、development三个主题词和英媒一致,中国媒体独有的高频主题词是cooperation。本研究选取development、infrastructure、cooperation三个词语进行进一步分析。

同英国媒体分析方法,通过Antconc软件分析高频伙伴搭配词后找出文本原出处,本研究发现与“development”相关的叙事皆是积极的经济描述,如中国虽是“一带一路”倡议的提出者和先行者,但中国追求“一带一路”沿线的共同繁荣;为促进一带一路沿线国家的进一步发展,中国将保护沿线环境列入工作计划中;新丝绸之路是为了促进全球可持续性发展(见图6)。

与“infrastructure”相关的叙述为“一带一路”倡议把促进其他发展中国家的基础设施建设和加速工业化放在首要地位;“一带一路”倡议通过基础设施建设加强国家与地区之间联系,共建命运共同体;中国的“一带一路”倡议不仅仅是聚焦于贸易,更是关注投资、基础设施建设和发展(见图7)。

与“cooperation”相关的叙述为《一带一路行动与愿景》旨在促进银行间合作;“一带一路”倡议可加强经济合作,挖掘其他领域合作的潜在性;“一带一路”倡议需要进一步紧密合作和深层次发展(见图8)。

综上,中国媒体在此阶段,迫切希望“一带一路”倡议得到国际社会的认同,“一带一路”相关报道以“正面宣传”为主,强调“一带一路”经济属性,集中体现“一带一路”倡议带来的积极作用,例如促进国际间经济的交流与合作、推动世界共同繁荣等。但缺乏对于“一带一路”项目潜在风险的针砭时弊和“一带一路”合作国家风土人情介绍的柔性报道,避而不谈外媒较为关心的“地缘政治”、“中国式崛起”等敏感的“一带一路”政治属性。这种一味传播正面形象的叙述策略无疑带有宣传属性。

2.中国媒体宣传叙事策略下的国家形象塑造和“一带一路”故事建构:

(1)中国媒体叙事策略下的国家形象塑造

中国媒体叙述中,自习近平主席2013年秋天提出“一带一路”重大倡议,6年来,“一带一路”从规划走向实践,从愿景变为行动,进展和成果超出预期,朋友圈越来越广,合作伙伴越来越多,各方诉求也越来越多元,中国提供了一个沟通交流的平台,为大家开展合作提供支撑。因此中国媒体真实再現了中国作为“和平与发展的使者”的形象,在中国日报2018年8月23日题为“Russia, Central Asia accept BRI gainful”的报道中自信地叙述我们的“一带一路”倡议 “…and thus have created ample room and good opportunities for strategic cooperation…”

发展中国家,作为中国一贯支持和帮助的伙伴或邻居,在中国媒体报道中也自然展现出了一种休戚与共,携手进步的“友好伙伴”形象。其是中国“一带一路”倡议的支持者,也是最大受益者。中国日报在该报道中也明确提出“…The Belt and Road Initiative is a win-win economic and trade plan that will benefit not only China, but also Central Asia, Russia and even Europe…”认为双方的合作是一种双赢。

(2)中国媒体文本中“一带一路”的情节:

自中国2013年秋天提出共建“一带一路”倡议以来,中国同“一带一路”沿线国家共同参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体。

对比英国媒体和中国媒体所构建的“一带一路”故事不难发现,中国媒体在新闻叙事中一味关注丝路带来的红利,选择性避免了国际媒体关注的“地缘政治”、“中国式崛起”等政治概念。这种因惧怕国际媒体任意揣测而有意避免议题的敏感属性的“一面叙事”叙事策略,反而使得受众极易受到国际媒体相对负面叙述的影响。

四、发现与启示

对比中英媒体“一带一路”的新闻叙事,英国媒体擅长在字面意义上隐藏自己的价值倾向性,多借背景资料和他人之口来传播自身观点。中国媒体在传播自身观点时较为强势直白,着眼大处,叙述缺乏故事性和多样性。在各自的叙述策略下,英国媒体将中国在“一带一路”故事中的国家形象塑造为“新殖民主义扩张者”,仍具有西方媒体先入为主的偏见性;而中国媒体将中国在“一带一路”故事中的国家形象塑造为“和平与发展的使者”,但实现国际社会对这一中国形象大范围接受与认可,仍需要我国媒体运用新闻叙事策略进一步“讲好中国故事”。

以色列历史学家赫拉利在《人类简史》一书中认为,人类生活在由“故事”构成的虚拟共同体之中,“虚构的故事”的力量强于任何人的想象,人类不可能脱离“故事”所建构出的社会秩序(赫拉利 26)。在国际传播中,运用叙事策略构建的新闻故事在国家形象的塑造和国际秩序的规范过程中占据重要地位。本研究认为我国媒体在国际传播中应秉承“柔性传播”理念,在重大涉華事件的报道中从时间和故事设定上占据主动权,提升国际传播中的“叙事”能力:

(一)国际传播应以“信息”传播为主,而不是“观念”输出为主,坦诚讲清中国的利益点和诉求点,挤压西方的“猜测空间”。我国媒体在国际传播中应隐匿自身的价值倾向与意识形态,避免带有鼓舞士气、表达过于自信等意识形态的词语,把价值判断“隐藏”在多样化和生动化的故事叙事之中,而非将价值倾向的输出诉诸于观念宣传的显性传播。

(二)从“单面叙事”转变为“双面叙事”或“多面叙事”,采取复调传播叙事策略。19世纪,俄国作家陀思妥耶夫斯基在创作他的小说《罪与罚》时创造了一种新的艺术思维方式——复调型艺术思维,即作品中有着众多的各自独立而不相融合的声音和意识。在国际报道中,采取叙事策略力求呈现不同的声音和意识形态以反映这个本就复杂的世界。不仅向传播对象叙述自己一方的观点或于己有利的判断材料的“单面叙事”,更要在叙述己方观点或有利材料的同时,采取提示对立一方甚至第三方的观点的“多面叙事”策略,以对不利信息进行针对性处理,为应对国际舆论可能出现的负面信息做好铺垫,防止国际媒体夸大负面“事实”。

(三)是寻求共通的意义空间,多角度和跨文化叙述中国故事。国际间社会历史文化环境的相异性增加了国际传播的难度。通过文化活动多元化叙述,让西方受众在一定程度上知晓文化维度的中国故事(王莉丽 26),减少叙事的意义误读,寻求人类共通的话语空间,着眼小处,关注国际大议题中的普通人物故事不失为增强正面传播效果的有效方式之一。

“讲好中国故事”,向世界传达中国对外政策和外交立场态度(赵咏华、孟林山 12),在故事构建过程中建立起国际社会所认可的范式与规则,并在某种核心认同下为共同的目标而加强合作(杨思灵 27),把握国际新闻的叙事策略,不仅会增强我国媒体议程设置和议题管理的能力,而且有利于强化国际新闻的正面传播效果,不断提升我国媒体传播力、引导力、影响力、公信力,赢得国际话语权,构建全球媒体传播新格局。

引用文献【Works Cited】

米克·巴尔:《叙事学:叙事理论导论》。王文融译。北京:中国社会科学出版社,1990。

[Bal, Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Trans. Wang Wenrong. Beijing: China Social Sciences Press, 1990.]

Berning, Nora. Narrative Means to Journalistic Ends. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011.

Boulding, K. E. “National Images and International Systems.” The Journal of Conflict Resolution 3.2 (1959): 120-131.

Fairclough, Norman. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. New York: Routledge, 2003.

尤瓦尔·赫拉利:《人类简史:从动物到上帝》。林俊宏译。北京:中信出版社,2014。

[Harari, Yuval. A Brief History of Humankind. Trans. Lin Junhong. Beijing: Citic Press Group, 2014.]

Hellman, M. and C. Wagnsson. “New Media and the War in Afghanistan: the Significance of Blogging for the Swedish Strategic Narrative.” New Media & Society 1 (2015): 6-23.

李晓、李俊久:“一带一路”与中国地缘政治经济战略的重构。《世界经济与政治》10(2015):30-35。

[Li, Xiao and Li Junjiu. “‘One Belt One Road and the Reconstruction of Chinas Geoeconomics Strategy.” World Economic and Politics 10 (2015): 30-35.]

刘海龙:《大众传播理论:范式与流派》。北京:中国人民大学出版社,2008。

[Liu, Hailong. Mass Communication Theory: Paradigm and Genre. Beijing: China Renmin UP, 2018.]

穆青:《新闻散论》。北京:新华出版社,1996。

[Mu, Qing. Emanant Discussion of News. Beijing: XinHua Publishing House, 1996.]

钱毓芳:英国《太阳报》关于恐怖主义话语的主题词分析。《浙江传媒学院学报》4(2010):25-35。

[Qian, Shufang. “Key Words Analysis of Terrorism Discourse in British The Sun.” Journal of Communication University of ZheJiang 4 (2010): 25-35.]

Roselle, L., et al. “Strategic Narrative: A New Means to Understand Soft Power.” Media War & Conflict 1 (2014): 70-84.

Scott, M. “PC Analysis of Keywords—and Key Key Words.” System 2 (2004): 233-245.

史安斌、廖鲽尔:国际传播能力提升的路径重构研究。《现代传播》10 (2016):25-30。

[Shi, Anbing and Liao Dieer. “A Study on the Reconstruction of Approaches to Improve the National Communication Capacity.” Modern Communication 10 (2016): 25-30.]

史安斌、盛阳:“一带一路”背景下我国对外传播的创新路径。《新闻与写作》8(2017):10-13。

[Shi, Anbin and Sheng Yang. “Creative Approaches for Our Countrys External Communication under the Background of ‘One Belt One road.” News and Writing 8 (2017): 10-13.]

王莉丽等:2017年美欧非媒体对华报道特点及应对策略——以“一带一路”国际合作高峰论坛和十九大报道为例。《对外传播》2(2018):25-28。

[Wang, Lili, et al. “Characteristics and Countermeasures of American, European and African Media Reports on China—Taking the Belt and Road Forum for International Cooperation and the Report of the 19th National Congress of the CPC for Example.” International Communication 2 (2018): 25-28.]

徐翔:中国文化在国际社交媒体传播的类型分析——基于共词聚类的研究。《现代传播》10(2015):38-45。

[Xu, Xiang. “Type Analysis of Chinese Culture Communication in International Social Media: A Study Based on Coword Clustering.” Modern Communication 10 (2015): 38-45.]

杨思灵:“一带一路”倡议下中国与沿线国家关系治理及挑战。《南亚研究》2(2015):15-34。

[Yang, Siling. “Governance and Challenges of Relations between China and Countries along the Belt and Road Initiative.” South Asian studies 2 (2015): 15-34.]

赵咏华、孟林山:国际话语表达与意义建构——以习近平2013-2018年的“一带一路”国际话语为例。《新闻爱好者》2(2019):8-14。

[Zhao, Yonghua and Meng Linshan. “Expression and Meaning Construction of International Discourse: A Case Study of Xi Jinpings International Discourse on the ‘Belt and Road Initiative from 2013 to 2018.” Journalism Lover 2 (2019): 8-14.]

钟馨:英国全国性报纸中“一带一路”话语的意义建构研究——基于语料库批评话语分析法。《现代传播》7(2018):61-69。

[Zhong, Xin. “A Study on the Meaning Construction of ‘Belt and Road Discourse in British National Newspapers—Based on corpus Critical Discourse Analysis.” Modern Communication 7 (2018): 61-69.]

責任编辑:翁逸琴