以互动体验为主题的农业科普场所建设及研学活动策划

2021-11-12陆祖双,宾振钧,余炳宁,黄小江,蒋宏,李伟强,刘思朝

陆祖双,宾振钧,余炳宁,黄小江,蒋宏,李伟强,刘思朝

摘 要:科普基地应通过创新科普活动形式,激活自身多元化科教资源,提高活动的趣味性,进而提升公众参与性,才能达到良好的科普效果,不断提升科普基地服务能力。本文通过介绍广西亚热带植物园科普体验区实例,分享互动体验主题的农业科普场所建设以及开展具有自身特色自然研学活动的经验做法,为农业科普基地开展科普工作模式创新提供参考。

关键词:农业科普;自然研学活动;互动体验

中图分类号:F592.7;F323 文献标识码:A

Agricultural Science Popularization Place Construction and Research Activity Planning with the Theme of Interactive Experience

LU Zushuang,BIN Zhenjun,YU Bingning,HUANG Xiaojiang,

JIANG Hong,LI Weiqiang,LIU Sizhao

(Guangxi Subtropical Crops Research Institute, Nanning, Guangxi 530001, China)

Abstract: The science popularization base should innovate the activity form, activate the diversified science and education resources, increase the playfulness of activities, and enhance public participation, so as to achieve a good effect on science popularization and constantly improve the service ability of the science popularization base. Taking the Science Popularization Experience Area in Guangxi Subtropical Botanical Garden as the example, this article shares the experience of the agricultural science popularization places construction with the theme of interactive experience and the development of natural science research activities with self characteristics, providing reference for the innovation of science popularization mode in agricultural science popularization base.

Key words: Agricultural science popularization; natural science research activities; interactive experience

科学普及作为一种社会教育活动,是科学文化建设的重要方面。科学知识的传播离不开正规的学校教育,激发青少年科学兴趣也是重要的一环,而学校教育基础知识与迅速发展的科技现状存在极大差距[1]。在传统的“填鸭式”教育中,学生常常会被动地接受“概念”,简单粗暴的告知学生:“这是……”“那是……”等等,并且让他记在心里,就算孩子能保持这些记忆,这样的学习方式,会形成定势思维,不利于探索精神的培养。

随着绿色环保理念深入人心,许多研学旅游活动都选择自然生态主题,除科技场馆、博物馆等外,植物园、农业园区等户外研学场所也深受在校师生青睐。作物丰产栽培、遗传育种等农业技术和植物有关方面的知识比较抽象、生涩难懂,如何形象、生动的展示宣传,让人们对它感兴趣,产生亲近感,是农业科普工作者要考虑的问题。特别是在信息化社会与经济转型时期,科普传播面对时代的发展,面临着内容、方式和方法的改革和创新。

目前的线上科普活动将互联网、多媒体等新媒体技术融入科普表现与传播之中,结合互动APP、小视频如抖音等新手段,使之更具备了灵活性。线下的活动特别是农业科普研学活动出于活动时间、安全因素的考虑,往往以参观活动为主,附带简单的种植、采摘等,内容不够丰富,科普效果不是很理想,仅能勉强达到“传播科学知识”要求,但未能取得“培养科学精神、提高科学素养”的效果。

所以,农业科普教育基地应当通过形式创新科普活动,提高活动的趣味性,激活自身多元化科教资源,进而提升公众参与性,让公众沉浸其中,才能达到良好的科普效果。

植物园以植物科学研究为主,也担负着向公众普及植物科学和自然生态知识的任务[2],广西亚热带植物园是以热带农业为主题,按植物专类园来进行设计和建设的,它具有很强的科学性,是开展科普活动的理想场所。科技人员充分利用园区植物品种繁多,生态环境优美,科学内涵丰富的独特优势,广泛开展科普宣传、培训、示范和青少年科技教育活动。一方面在园内建立針对青少年的自然研学科普场所,提出了“边看边听边想边做”的多重体验教育模式;另一方面通过加强与广西区科协、研学机构、各大中小学校合作,举办“与亚热带作物亲密接触”、“植物王国探秘”、“认识微观世界”等科考教学型活动,这一系列参与性强的专题性科普活动,取得了良好的效果。

1 以“互动体验”为出发点的农业科普场所建设

1.1 建设原则

互动体验科普场所聚焦于如何把知觉和体验带回给人们,让他们从不同角度接触、认识大自然,从而实现更加全面整体、更加活力平衡的身心发展。在建设过程中应做到特色鲜明、科学规划、合理建设。以游客体验为根本出发点,落实到场所设计和游客感知的各个维度,丰富农业科普教育活动的内容,为游客提供多层次、全方位的科普教育体验。

1.1.1 特色性

每一个科普机构或单位均有各自的专长领域,如科技馆以数理化、天文、地理及高精尖技术知识普及为主,博物馆以历史、自然知识为重。而各农业单位研究的领域不同,包括植物、畜牧、水产等,单单植物类就涉及育种、栽培、植保等方面的知识,农业科普资源方面也就变得多样化,在这基础上应做到“人无我有,人有我优,优中有趣”,独树一帜,创新才能引领发展。

1.1.2 适用性

科普场所建设以实现参观学习、体验活动等功能为目标,要考虑“适用”的问题。所谓“适用”,一指因地制宜,具有一定的科学性、合理性;另一层意思是功能要适合于服务对象[3]。活动场所建设要根据地形条件、科普资源、开展的活动内容、服务对象人群等因素来进行规划设计,合理设置功能分区,统筹兼顾参观路线、活动顺序、人群集散、动静有别等,以避免出现参观节点不明确、走回头路、活动人群扎堆等现象。

1.1.3 安全性

安全是科普活动中最基本的要求,这包括展品安全和活动参与者安全两方面。农业科普场所包含生产苗地、实验设施、实验材料等,所有科研展项的制作成本较高,一旦发生损坏其所需要的维修费用也比较高,所以必须做参观路线和时间安排、安全隔离等工作。同时,科普场所也属于公共场所的一個部分,必须要确保公共场所的安全性[4]。相关建筑的建造必须按有关规定进行施工,活动区警示标语、导游标志齐全,以及配备必要的应急救援药品、医疗设施等,还需注意一些细节例如路面及坡度,避免使用带刺有毒植物等。

1.2 实例分析-以广西亚热带植物园农业科普体验区为例

有生产设施或者是有科研环境的农业单位,可以将实验、生产等场所合理地设计在参观线路之中,让公众能近距离地接触本领域、本行业的研发生产环节,产生实质性的体验和感受,进一步提高公众的参与度和兴趣度[5]。

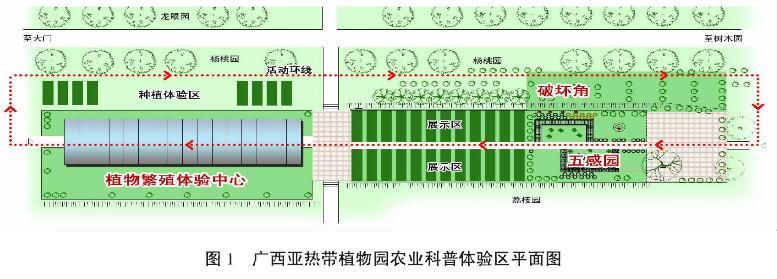

广西亚热带植物园农业科普体验区以实验温室为基础进行改扩建,以热带亚热带经济作物及特色植物为素材,注重沉浸体验式科普,由五感园、繁殖体验中心、破坏角三个部分组成,硬化道路形成参观环线,总占地面积共1100 m2 ,并配有200 m2集散广场(如下图1)。

1.2.1 五感园

该园区旨在引导人们运用视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等多个感官去体会自然界的奥妙,为人们创造了唤醒感官的通道。

视觉区设计了两组“个性”明显的植物小景点——旱生植物区和湿生植物区。旱生植物区以多肉植物、龙舌兰麻类、仙人掌等植物为主,搭配卵石、枯木等元素,打造沙漠景观。湿生植物区以盆栽水生植物为主,如睡莲、美人蕉、伞草、水葫芦等。在这里可以观察到植物为适应特殊生长环境,在形态、结构、生理上发生的变化,比如叶刺、肉质茎等,了解生长习性与生长环境的关系。

听觉区处于整个场地的一个风口,周边大树围合成廊道,呼呼风声不时入耳,芭蕉叶、棕榈树叶在风中沙沙作响。还种植了奇妙的跳舞草,让参观者体验一下“闻声起舞”。

味觉区以“酸甜苦辣”四种味道主题来配置植物,“酸”为香水柠檬、土柠檬、酸藤子;“甜”以甘蔗为代表;“苦”则以穿心莲、两面针、茶叶(树)为典型;“辣”用常见的五彩椒、朝天椒来表现。

嗅觉区即为香料作物区,种植了香茅、假蒌、紫苏、茴香、蒜香藤等,可开展“闻香识植物”等科普活动。

触觉区,种植了叶片质的对比明显的植物种类,供人们触摸探索,如叶片大而有皱褶的大花第伦桃,具坚硬叶片的蒲葵,“脸皮薄”的含羞草等,可开展“蒙眼辨植物”等科普小游戏。

1.2.2 植物繁殖体验中心

由温室大棚和种植体验区组成。温室大棚通过分区规划,进行科普化改造,除满足作生产用途外,通过实物结合图文展示植物各种繁衍方式,主要有种子繁殖、孢子繁殖、营养繁殖、组织培养等。

在种子繁殖区,以小学语文课“植物妈妈有办法”为题材,展出实生苗、形态各异的种子(果实)实体,向公众展示各类种子的传播方式,主要有风力传播的种子,如带翅膀的风铃木种子,带降落伞(棉絮)的美丽木棉种子等;水力传播的种类有椰子、莲蓬等;动物传播的种类如苍耳、三叶鬼针草等。

孢子繁殖区以蕨类植物为代表,蕨类植物是一类介于低等植物与高等植物之间的植物,同时具有科学研究和观赏价值。孢子繁殖区就以蕨类植物为主,将一棵荔枝树作为载体,种植鸟巢蕨、银边蕨、蜈蚣草、崖姜蕨、石苇等,配置其它观赏植物如天宫石斛、猪笼草、口红花等,再现了自然界附生、攀援、腐生等现象,打造成一个特色鲜明的植物景点。

营养繁殖区,以实物展示了扦插(枝插、叶插等)、嫁接(切接、劈接、芽接等)、压条、分株等繁殖方式,在这里可以学习到各种植物不同的生长特性采用的多种繁殖方式。

组织培养区,向公众展示植物组织培养技术接种、增殖、分化、炼苗移栽等神奇过程,并以实物展示组培瓶苗、移栽成形苗等,还开设一个现代无土栽培技术展示角,展示水肥一体化、光控技术等。

种植体验区占地面积400 m2 ,设置播种苗床、装盆区、炼苗区、扦插沙池、嫁接操作区等,配备各类工具供种植活动用。

1.2.3 破坏角

破坏角又称生物检材园,面积约400 m2 ,在这里学生们暂时抛弃了“眼看手勿动”的教条,允许学生进行以研究为目的“破坏”行为,还可以把“破坏”行动中取下的材料带回互动实验室,在科技人员的带领下进行实验研究。

针对这个功能需求,所设置的破坏对象必须经得起“折腾”,即易管理、长势旺的植物,如马拉巴栗、合果芋、黄素梅等;或废物利用,收集淘汰的实验苗木,供学生实践嫁接操作,截枝进行茎干剖面研究,剪取枝条进行扦插繁殖等等;还种植木薯、甘蔗、红薯等作物,可进行“刨根问底”,观察块根、根状茎、块茎等。

2 体验式农业科普研学活动的策划

随着时代的发展,不同受众群体对植物科普的诉求也不尽相同。相对于专业人士,普通民众希望通过快捷、 直观的方式获取实用性知识,期望去除专业门槛,利用碎片化的时间来获取信息。而对于青少年或儿童群体,更期望通过趣味性、互动性、参与性较强的互动体验活动来了解自然世界[6]。

针对青少年的科普活动必须适应其心理特点。青少年好奇心强、求知欲旺、兴趣广泛,但缺乏耐心、容易分散注意力、理解能力有局限。相对来讲,校内教育是由低到高、由浅到深、由一般到特殊的循序渐进过程;校外科教活动则是感性认识为主,强调自学能力的重要性,不强调学科的完整性和系统性,让学生从特殊的现象中自己探索总结出一般规律来。因此,科普场所开展科技活动必须结合未成年人身心特点、接受能力、学习习惯,创新活动形式,才能达到良好的教育效果,吸引更多的青少年学生参与进来[7]。

体验式科普活动通过现场教学,能让学与玩、体力与脑力的结合更完美,引导学生寻找科学的解决方法,培养学生观察和动手能力[8]。在研学活动中,提倡启发式的教育模式:“发现问题”→“分析问题”→“解决问题”,即“问题比答案更重要”的教育理念,强调受众的主动学习和探究式学习,强调互动性和参与性,指引公众在完成科学之旅,让学习者充分感受轻松、自由的科学和学习氛围。

广西亚热带植物园充分利用亚热带植物资源优势,策划一系列农业体验、植物探秘之旅、科普亲子游等特色科普活动,并结合中小学科学课程,为不同年龄段学生定制研学任务学习单,游客尽情地享受欣赏千奇百怪的亚热带植物的同时,感受休闲农业体验游和科普旅游的快乐[9]。

2.1 多渠道认识、融入大自然

让孩子去看、去听、去闻、去摸、甚至亲口品尝,感受大自然的神奇,深入体会植物与人类生活的密切联系。可设定不同内容的探索主题游戏比如盲人摸菜——蒙上眼睛让大家运用触觉、味觉、嗅觉来感受。然后组员们进行集体讨论,根据自己感受到的信息,猜出果蔬名称;或逗一逗含羞草,闻香而动,品尝到“五味人生”。

甜蜜水果猜猜猜——先凭生活经验和口感对各类水果的糖度进行排序,在技术人员指导下,学生利用糖度计进行测量,看看结果相差多少,并分析其中原因。

民族节庆日主题科普活动——利用食用染料植物如黄姜、枫叶、红蓝草、密蒙花等,亲手制作五色糯米饭、竹筒饭等,享受味觉、视觉盛宴,感受植物传统文化。

2.2 开发具有基地自身特色的活动

广西亚热带植物园以热带亚热带经济作物为主,策划了一系列以木薯、咖啡等经济作物为素材的科普體验活动。

木薯除了参观木薯知识长廊,还根据季节进行一系列有趣田间体验,包括3-4月认养种植木薯、6-7月木薯叶养蚕喂鱼、12月至次年1月收获木薯等。根据学生年龄和研学活动时长策划科普小实验,例如神奇的非牛顿流体、淀粉魔术表演、淀粉含量比较测量;或开展木薯美食沙龙如蒸木薯糕、木薯糖水制作、珍珠奶茶制作等。通过这一系列活动,了解木薯被称为“淀粉之王”的原因,及木薯对人类的贡献。

咖啡主题的活动包括参观咖啡种植区和咖啡知识长廊,结合剧目表演,认知咖啡种植历史、文化等;在咖啡体验区,公众可参与咖啡的种植采收、烘焙、研磨冲泡、品尝。

2.3 研究性学习与实践体验相结合

在研学活动中设定各种研究任务,比如在互动实验室借助仪器观察研究植物形态结构、生长习性,体验眼中美丽而神秘的自然世界;在破坏角挖地三尺,寻找“地下工作者”,挖木薯研究块根,砍甘蔗研究根状茎等;锯断树枝,观察茎干截面研究植物怎么“喝水”;或者摘花剖析,为什么花能招蜂引蝶等等。

科考教学型活动最受师生欢迎。学生在研学导师的指引下,自行探索发现植物生存策略及有趣现象,如武装防卫(具刺、毒、味苦)、敌人的敌人就是朋友、饥不择食(食虫植物)等。开展植物现象大搜索,了解热带地区特有的滴水叶尖、呼吸根、附生、寄生、腐生、板状根等现象。在这个过程中用心观察和感受自然,探索不同现象背后的原因,快乐之余也会加深对大自然的认识,在收获知识的同时,培养科学精神。

2.4 多学科知识综合运用实践

研学活动可以将生物课、地理课、物理课等结合起来,让学生实践课本上的学到的知识,调动想象力,虽然不是每个方法都能解决问题,但重要的是思考探索、解决问题的过程。

比如寻找植物园内最高、最大的树。引导学生在不限工具的情况下实践几种树木测量高度和直径的方法,如等腰直角三角形测量、自己和大树的影子比较测量、铅笔测量、大树测高仪、经纬仪测量等等;并组织学生讨论,这些测量方法运用的了哪些数学、物理、自然科学等方面的知识,并对可行性和难易度进行评价。

2.5 农业全能达人

以植物繁殖方式、农业生产实践为主题,导入农业种植与传统二十四节气的相关知识,根据不同年龄段,策划相应的农业体验课程。小学生以播种、移栽、扦插为主;初中生自控能力较强,可以参与嫁接、压条、修剪等“技术活”。

还推出的“共同成长-植物认养”活动,可以定期回植物园对认养的树木进行观测、养护等。根据季节开展果蔬采收技术讲解和动手实践,如7月份收黄皮及黄皮果酱制作,8-9月砸澳洲坚果,7-12月收杨桃、腌杨桃等。

3 结语

广西亚热带植物园从科普受众的需求出发,推出具有自身特色的农业科普、自然研学活动,一方面让公众体验自然世界的奥妙,增强对大自然的热爱之心,提高生态环保意识;另一方面学生通过观察植物、昆虫,并动手做科普实验及参与劳动实践,培养动手动脑、独立完成的能力。通过这一系列农业科普体验活动,还能让学生增长农业科技知识,改变青少年对农业的传统认知,吸引与培养农业后备人才[10]。

科普基地特别是农业科普基地(农业企业、科研院所等),在科普工作上应大胆革新,结合自身的研究特色和社会需求,以科普活动引导设计、建设科普场所,通过在科普活动中“玩耍”,重建人与自然的联结,培养创造力,让科普活动有趣、有情、有意义。

通过丰富多彩、回味无穷的科普活动,让公众了解科学进展,增強科学兴趣,满足了公众了解科学知识的需求。而公众需求的多样化,要求科普内容更优化,形式载体更加多样化。提高公民科学素质,真正形成科学文化,具备科学思想,掌握科学方法,用客观理性全面公正的科学精神指导工作与生活,应对和处理各种问题,这就是科学教育传播与普及的终极目标[1]。

参考文献

[1] 季良纲. 新时代新科普文论[M]. 浙江:浙江科学技术出版社,2018: 38-40.

[2] 杨赉丽. 城市园林绿地规划[M]. 北京:中国林业出版社,1995:251.

[3] 唐学山,李雄,曹礼昆,等. 园林设计[M]. 北京:中国林业出版社,1997:6.

[4] 邱文武. 科普场馆安检专业能力提升问题研究[J]. 科技资讯,2017,15(13):243.

[5] 陈佳,李娜. 科普基地传播能力提升的对策研究[J]. 江苏科技信息,2020,37(22):24.

[6] 高凤君. 植物科普教育的发展与创新[J]. 热带农业工程,2019,43(02):211-212.

[7] 楼伟,邓帆,赵建龙,等. 科协系统科普场所发挥未成年人校外科技教育作用的现状及对策研究[J]. 科普研究,2009,4(06):47.

[8] 余炳宁,陆祖双,黄小江,等. 科普基地服务模式创新与实践——广西亚热带植物园开展青少年科普活动体会[J]. 农业研究与应用,2018,31(5):63.

[9] 余炳宁,池昭锦,宾振钧,等. 广西亚热带植物园特色科普旅游实践探索[J]. 农业研究与应用,2017,30(6):43.

[10] 朱元宏.基于地域产业特色的现代农业科普教育经验分享——以上海青浦循环农业科普教育基地为例[J]. 科技视界,2019,4(04):5.