勒·柯布西耶对奥古斯特·佩雷建筑思想的批判继承

2021-11-12刘磊

刘 磊

在勒·柯布西耶从建筑学的发烧友到走向建筑学的自由之路,两个人对他起了重要的作用。一个是艺术家艾米迪·奥赞方(Amédée Ozenfant),另一个人就是建筑师奥古斯特·佩雷(Auguste Perret)。前者指引他进入了现代艺术的殿堂,给予他后期的建筑创作以源源不断的灵感和广延的视野;而后者作为他真正的建筑学教父,灌输给他的不仅是钢筋混凝土这一崭新的建筑技艺,还有法兰西一脉相承的理性建筑思想,从而为柯布西耶波澜壮阔的建筑之路打下了坚实的专业基础。而之后,柯布西耶在羽翼丰满之后先后与佩雷和奥赞方决裂,反目成仇,终生不相往来。尤其是与佩雷在商业上的竞争与学术上的对立使得二人渐行渐远,从曾经的恩师爱徒变成了势不两立的学术对头。[1]其实这一段建筑界的恩怨已不仅是个人之间的恩怨,其背后也反映了第一批真正意义上的现代建筑师对20 世纪之初承前继后的一辈建筑师的批判继承。

一、奥古斯特·佩雷——混凝土建筑的先驱

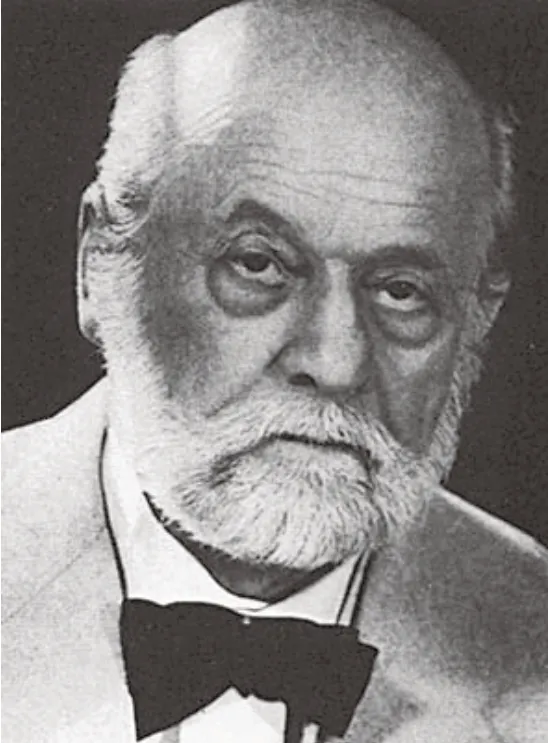

奥古斯特·佩雷1874 年生于比利时一个工匠家庭(图1)。与密斯相似,他的父亲也是一个石匠,但后来对初期的钢筋混凝土发生了兴趣。早年间,佩雷在巴黎美院学习建筑学,师从于连·加代(Julien Guadet),成绩非常优异。佩雷虽然在巴黎美院接受了多年的培训并成绩优异,但他对美院体系的建筑观深不以为然。受导师于连·加代的影响,他被法国近代建筑理论大师与古建保护的创始人、修复哥特建筑的学术泰斗维奥莱·勒·迪克的理性建筑理论深深折服。他曾经说:勒·迪克是我真正的老师。是他使我能够抵制巴黎美院的不良影响。勒·迪克认为“中世纪的建筑形式是由工匠决定的。只有回到中世纪的建造体系才能使技术问题得到解决并因此产生全新的建筑。”[2]

图1:奥古斯特·佩雷

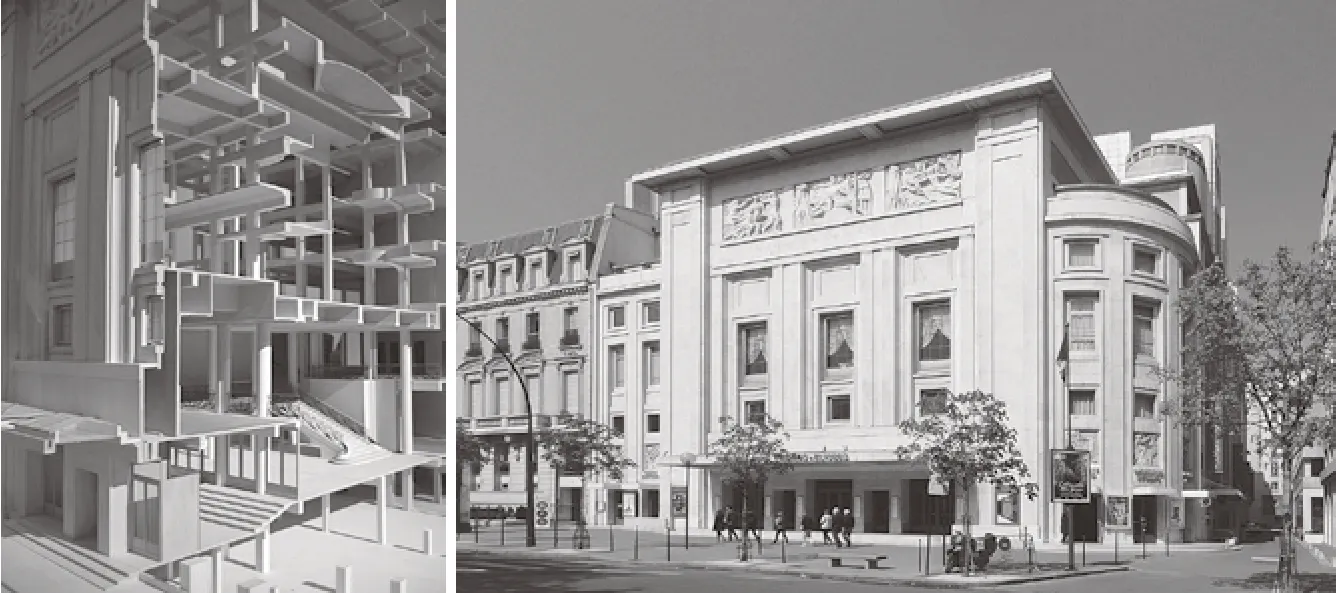

就在从巴黎美院毕业前,他于1897年毅然辍学,从事建造活动,与他的兄弟古斯塔夫·佩雷(Gustave Perret)成立了佩雷兄弟营造公司,探索钢筋混凝土技术在各种工业与民用建筑中的运用。五年后(1903 年)落成的富兰克林大街25 号住宅使得佩雷兄弟在巴黎崭露头角(图2)。这座法国建筑史上第一座被记录的钢筋混凝土住宅以其纤细的结构骨架、宽敞高大的窗户和内凹的立面形体引发了业界和大众对混凝土建筑的关注。尽管这座住宅在各方面已经非常具有革新精神,但佩雷兄弟仍然在建筑立面上覆盖了一层陶瓷片来掩盖混凝土结构的真实材料,并以陶瓷片拼贴的植物装饰填充墙。可见此刻混凝土材料仍然只是幕后英雄,还没有机会展示材料本身。也就是在五年之后的1908 年,柯布西耶经由家具设计师欧仁·格拉塞(Eugène Grasset)介绍进入了这家崭露头角的事务所,成为半工半读的实习生,长达15 个月。1913 年,佩雷兄弟以混凝土结构完成了香榭丽舍大剧院,名噪一时(图3)。这座颇具Art Deco 风味的剧院摒弃了传统剧院浮华的装饰元素,仅仅在门楣和窗间墙上装饰了浅浮雕。建筑外立面仍然没有将混凝土的梁柱显露出来,而是以大理石覆面。虽然如此,佩雷通过大理石的立面分割和线脚暗示了结构的梁柱体系,而这一立面划分通过优雅的比例系统也呼应了传统的柱式系统。相比富兰克林住宅的革新性,香榭丽舍大剧院以对传统建筑体系的妥协为代价获得了公众的认可和业内的声誉。

图3:香榭丽舍大剧院

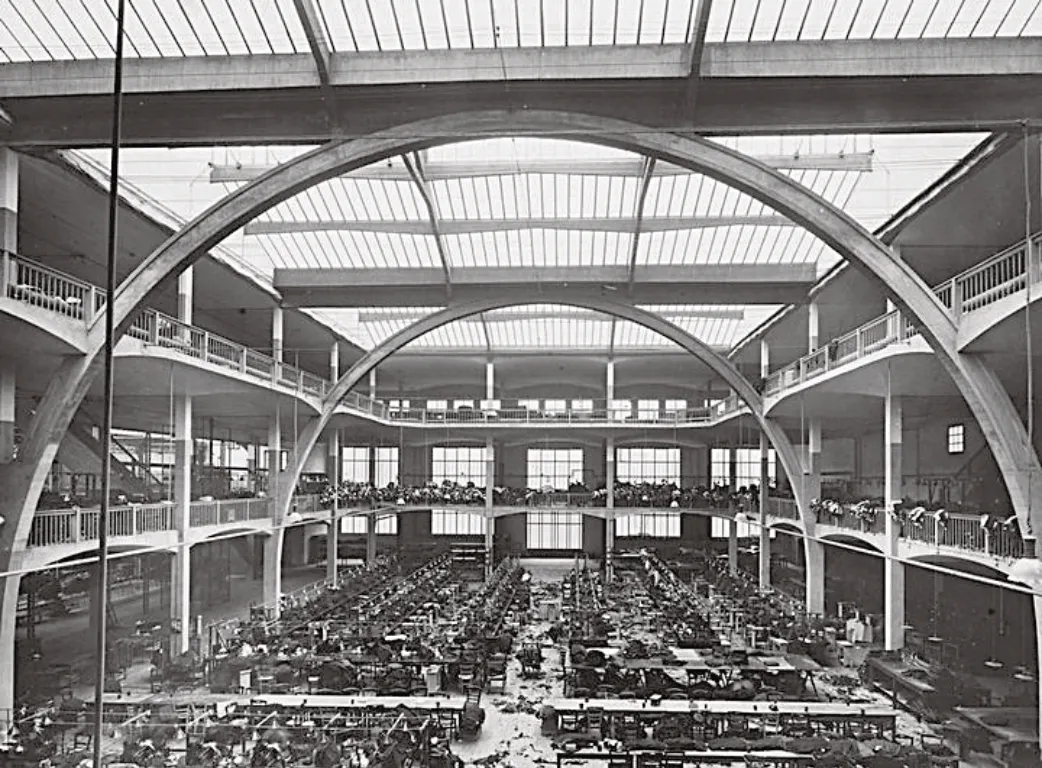

相比背负着太多文化负担的民用建筑,工业建筑完全以功能和经济性为导向,这让佩雷在工业建筑中将混凝土的优势发挥得更为自由。早在1905 年,佩雷在庞修路的汽车库(garage de la rue de ponthieu)里就毫无保留地展示了混凝土梁柱的本色(图4)。1917 年落成的服装工厂艾斯德车间(Atelier Esders)则在工程美学上更为考究(图5)。为了实现这个大跨度空间,佩雷使用了大跨度的混凝土半圆拱券与梁组合在一起承托玻璃天花。混凝土是裸露的,没有被涂料、陶瓷或石材贴面覆盖,从而使人们可以欣赏清水混凝土的材料质感。这座厂房的设计非常清晰地阐释了结构理性主义的理念,达到了佩雷职业生涯中在工程美学上的巅峰。

图4:庞修路车库

图5:艾斯德车间

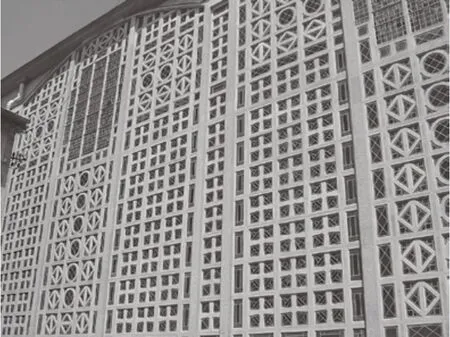

1924 年,佩雷设计完成了位于巴黎郊区勒·兰西(Le Raincy)的小教堂(图6、图7)。这座教堂用混凝土结构模仿了法国乡村典型的独塔钟楼式哥特小教堂。外观以束柱逐层减少的手法来勾勒钟塔由下而上层层收分的轮廓线,给人一种类似苏联结构主义的建筑韵味。虽然这是一个宗教建筑,佩雷仍然自信地使清水混凝土暴露在外,没有用涂料和饰面覆盖。不愧于建造商的出身,佩雷独特的小豆石混凝土质地均匀、坚固而美观,具有独特的材料美感,相比于柯布西耶那些白粉遮掩的豆腐渣混凝土,可谓天壤之别。不仅如此,这些束柱柱身还分布着竖向突起的棱角,似乎在模拟古希腊多立克柱式的凹槽(图8)。

图6:勒·兰西小教堂

图7:勒·兰西小教堂内景和模型

图8:勒·兰西教堂门柱

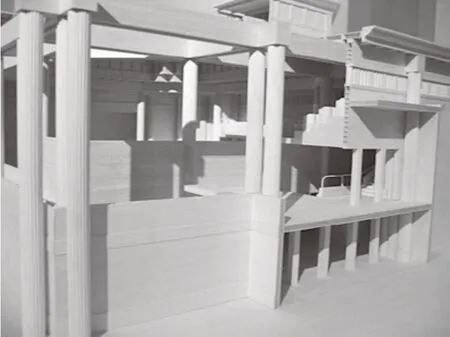

相比教堂清水混凝土朴素的外观,其室内氛围令人屏息凝神、叹为观止。建筑结构由三排纤细的混凝土柱子承托着侧廊纵向的扁平筒拱,而这两侧的系列筒拱承托起中廊横向的筒拱。最为称道的是,由于外侧廊柱内收,外墙并不承重,所以此处用混凝土花格镶嵌彩色玻璃,形成一整片彩色玻璃幕墙。阳光经过犹如蝉翼的彩窗投射在教堂的地面上、座椅上,五彩斑斓,光怪陆离,犹如神域。在这座宗教建筑上,佩雷不仅将混凝土的结构美学发挥得挥洒自如,同时借由混凝土框架解放了建筑物的外墙,通过引入彩色玻璃这一建筑学的语汇创造出了一种崭新的建筑形式和空间形态。从这里看,勒·兰西教堂无论是混凝土材料美感的展示还是彩窗营造的迷幻空间,都达到了很高的水平,达到了佩雷建筑生涯中建筑艺术方面的高峰。

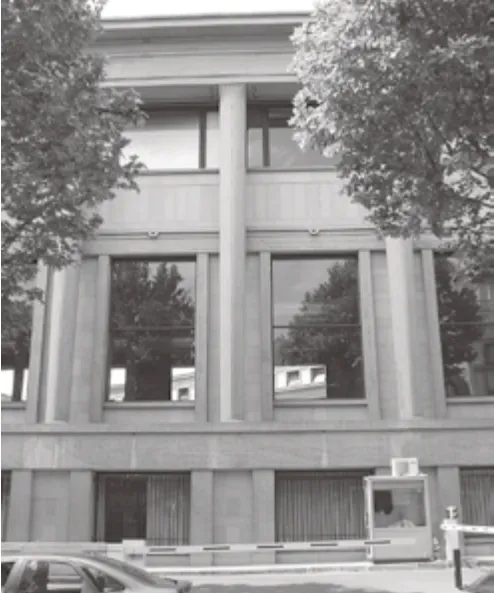

在这之后,佩雷的建筑生涯起起伏伏,可惜的是他并没有继续探索混凝土结构,为现代建筑带来更多的可能,而是继续探索混凝土结构如何继承法国理性主义建筑传统的衣钵。1932 年完成的雷奴阿尔大街51 号公寓(51 Raynouard )继承了传统巴黎奥斯曼式的公寓的文脉,便是明证之一(图9)。1957 年巴黎市政博物馆设计完成时,佩雷已谢世两年,在他最后的时期,设计功力炉火纯青,但游刃有余的同时也已故步自封。当走进这座混凝土的殿堂,你能感受到古希腊建筑那种崇高而优雅的美德(图10)。然而此时勒·柯布西耶那惊世骇俗的朗香教堂已经落成两年了。两相对比,1950 年代的奥古斯特· 佩雷似乎还活在20 世纪的初叶,不禁让人感叹斗转星移、人世代谢。

图9:雷奴阿尔大街51号

图10:巴黎市政博物馆

二、奥古斯特·佩雷对柯布西耶的影响

1908 年柯布西耶在佩雷事务所实习期间,佩雷对这个勤奋而不得要领的瑞士小伙子青睐有加,除了指导建筑设计实践,也指导他建筑学的深造。他引导柯布西耶研读罗曼式建筑( 法文:L’architecture Romaine; 英 文:Romanesque architecture)和哥特式建筑,直到推荐他学习法国理性主义建筑大师维奥莱·勒·迪克。甚至劝柯布西耶把第一个月的工资来购买维奥莱·勒·迪克的专著《11-16 世纪法国建筑学理性词典》。[3]他也引导柯布西耶自学力学和数学以打好建筑学的基础。在城市规划方面,他向柯布西耶推荐法国城市规划大师托尼·加尼尔(Tony Garnier),引导他从此对城市规划产生了浓厚的兴趣。可以说是佩雷奠定了柯布西耶建筑学的基础,使他浮萍无定的建筑学知识体系通过佩雷,从此与法国一脉相承的法国理性主义建筑传统建立了联系。

在实习的过程中,柯布西耶被混凝土结构体系的无限可能性所吸引,佩雷的一系列混凝土建筑使柯布西耶认识到这项新的技术远远不止于成为传统建筑学的新结构支撑,还能够产生新的建筑美学,而佩雷兄弟的一系列作品也对此作出了说明。尽管从今天的观点看略嫌保守,当时佩雷兄弟的建筑实践还是很有前瞻性和革命性的。而柯布西耶在此期间的创作也深受其师的影响。比如在佩雷的香榭丽舍大剧院落成前后,柯布西耶在家乡设计了他的第一个现代建筑法弗尔-雅科特别墅(Villa Favre-Jacot,图11)。该别墅的立面比例、法式竖向长窗都反映出佩雷的法式优雅传统。尤其是南立面有一道弧形的墙面,墙面上精心布置的薄壁柱和檐口线脚都与佩雷的香榭丽舍大剧院主立面的薄壁柱立面异曲同工(图12)。而法弗尔-雅科特别墅薄壁柱顶细细的一道装饰线暗示了传统的柱头,这也完全显露了对佩雷在大剧院壁柱顶的金色线脚的模仿。

图11:法弗尔-雅科特别墅

图12:香榭丽舍剧院细部

佩雷对柯布西耶的影响也是潜移默化的,在柯布西耶一生的创作中都发挥着无形的作用。柯布西耶在遇到佩雷之前,受拉绍德封的启蒙老师拉艾普拉德尼尔(L’Eplattenier)的影响,一直局限于工艺美术,从未超出装饰艺术的范畴。在遇到佩雷之后,柯布西耶渐渐地放弃了拉艾普拉德尼尔为他设计的装饰艺术道路直至与其决裂。佩雷虽然曾经在巴黎美院深造过,但作为建造者的佩雷对于巴黎美院以装饰、风格拼凑以及漂亮立面为圭臬的教学风气极为蔑视。柯布西耶与布扎体系的斗争也多少源自佩雷的个人影响。佩雷对意大利的文艺复兴建筑也一向不以为然,认为那些建筑仅仅是风格上的模仿或组合,并不是新的时代、新的建造技术和新的建筑材料产生的建筑演进,是形式主义的结果而不是真实的理性建筑。相反,佩雷秉承维奥莱·勒·迪克的观点,认为哥特建筑的形式是中世纪匠人从现有技术和技术更新出发,根据得手的建筑材料在实践中经历几百年的探索实践而演进出的一种建筑。哥特建筑不是一种风格,而是一种思考方式、一种哲学思考。这些历史的思考得到了柯布西耶的认同,这种对建筑真理的辨识力不仅贯彻在他的理论著作中,也渗透在他的建筑创作中。

佩雷主张建筑结构的理性与建筑美的统一。这一点在《走向新建筑》一文中也有所表述。虽然柯布西耶没有遵守佩雷的名言“隐藏一根柱子是犯规”[4],但也从未做过一棵假柱子。这至少秉承了佩雷的真诚的建筑观。柯布西耶一生虽然不是一个结构表现主义者,但仍坚守结构的真实性,不会刻意为了建筑形式牺牲结构的理性。

佩雷是运用混凝土的先驱和大师,他在中后期建筑生涯中发挥混凝土材料的表现力,并力图将混凝土作为像大理石一样的高尚材料加以运用,比如勒·兰西教堂中那极富质感的小豆石混凝土。同样,柯布西耶继承了佩雷对这种材料忠实的表现,尤其在他的晚期作品中,都力图使用清水脱模后的混凝土,并表现混凝土粗犷的美。佩雷在职业生涯中做过为数不少的宗教建筑,著名的勒·兰西教堂利用混凝土结构和彩色玻璃演绎了空灵迷幻的哥特教堂氛围,其艺术效果轰动一时。柯布西耶曾写信给导师,对此大加赞美。而柯布西耶在其一生中也完成了诸多成功的宗教建筑。朗香教堂斑斓的透视窗令无数参观者倾倒,就其色彩的使用来看,不能排除佩雷在色彩和光的运用方面对柯布西耶施加的影响。

三、柯布西耶与奥古斯特·佩雷的决裂

1917 年柯布西耶定居巴黎,开始了自己的职业生涯。一方面他投入到当代艺术界,业余时间从事绘画,与奥赞方联合创立了纯净主义画派(Purism)并编纂出版期刊《新精神》。另一方面,他与表兄皮埃尔·让纳雷(Pierre Jeanneret)一起进行了一系列的以艺术家住宅为主线的新建筑实践。这一时期,柯布西耶受到荷兰风格派、立体派绘画等的影响,和其他年青一代巴黎建筑师一样,在新建筑中逐渐强调建筑的体积造型。于是柯布西耶的建筑实践渐渐脱离了佩雷以建构为追求的建筑学道路。1922 年,佩雷无意中介入了与柯布西耶的一座别墅La Maison Gaut 的设计竞争。在柯布西耶眼中,这位恩师非但不提携后人,居然还与学生抢活儿。柯布西耶与佩雷的嫌隙由此产生,日后演变成学术观点上的争辩。

1922 年的秋季沙龙,奥古斯特·佩雷在参观了一众巴黎青年建筑师的作品后说道:“所有这一派体量制造者们,其中包括我的一个徒弟,他们错误的深层原因在于他们对于体量的过分喜爱。而系统的精神是:你不能被一种教条程式所限制。然而柯布西耶却有点这个倾向,为了造成体量的效果,他将窗户设计成长条形而使大面积的墙面没有开口,或者说与他的绘画一样奇怪。他折磨着这些开口以获得夸张的长度,要么垂直,要么水平状,获得的外部效果不可能再过分了,一半的房间应该完全没有光线,而这很难让我们认同他们的所谓创意。”然而柯布西耶得知此言,勃然大怒。他去信数落佩雷说:“请允许别人有不同于你的想法。诚然人们承认您是一位出色的工程师,但您在造型艺术方面没什么可称道的。”[5]这是柯布西耶与佩雷第一次在公开场合关于学术的冲突。在1925 年的装饰艺术展览上,佩雷看完柯布西耶的新精神的展馆后说:“太愚蠢了,这(新精神展馆)根本就立不住嘛。它缺少理性的支撑。在建筑学意义上它什么都不是。”[6]这段抨击显然有点过分了。之后佩雷也承认他说的言不由衷。但他仍然抱怨说“柯布西耶毁了法国建筑的优雅传统。”

1926 年,柯布西耶与佩雷同时报名参加了位于日内瓦的国联大厦的设计竞赛。柯布西耶的方案得到了评委会的最高分,却最终因潜规则而没有被选定为实施方案。从柯布西耶在佩雷处学徒的1908 年算起,20 年过去了,师徒二人开始在国际建筑舞台上平起平坐,公平竞争。而在之后的苏联苏维埃大会堂的国际竞赛中,师徒二人都参与了竞争,结果柯布西耶的方案中标并得以实施。这一次,柯布西耶无可争辩地超越了自己的老师。两人在这之后的日子里既是职业上的竞争对手,又是学术上的敌对方,他们相爱相杀,不相往来。

四、柯布西耶与奥古斯特·佩雷的学术差异

1.不同的建构思想

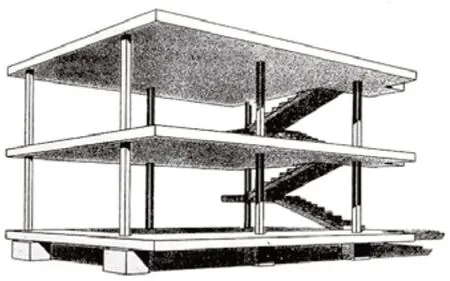

1914 年仍羁留在拉绍德封的柯布西耶构思了他那著名的多米诺(Dom-ino)结构体系,并在16 年申请了专利(图13)。可以说这个理想结构模型继承了佩雷的混凝土结构体系,但做出了大胆甚至不合理的简化。混凝土框架结构一般来说是板-梁-柱的传力系统。纵横的主梁次梁使得混凝土受力明晰,易于计算。通过梁的设置,使得柱子与楼板的连接刚性也得到了保证。而柯布西耶的多米诺体系直接取消了纵横的梁构件,直接用柱子承托楼板,并在边缘做出悬挑。而且诡异的是,多米诺体系的楼板也并不是实心连续的混凝土板,而是由特殊的箱型模板浇筑混凝土形成的复合结构,类似井字梁,但只有楼板的厚度。对比经典的无梁楼盖结构体系,柯布西耶的体系柱头缺少扩大端,使得柱子与楼板的结合非常脆弱,刚性比较弱,抗剪能力差。从这一点看,柯布西耶的多米诺体系与其说是从结构出发的合理建议不如说是一种理想化、抽象化的美学意义的结构模型。“醉翁之意不在酒”,多米诺体系的主旨也不在多快好省地作为合理承重结构,而是向世人展示混凝土结构最抽象的工作机制和附着其上的无限的造型可能性。虽然得不到结构工程师的赞许,但多米诺体系的形象因其足够抽象和简单,却易于在建筑师和艺术家,尤其是普通民众中传播。所以与其说多米诺体系是一个结构体系,不如说它是一个文化符号。当然柯布西耶也曾就此请教佩雷,可想而知并没有得到认可。也许正是由于柯布西耶蹩脚的理工科基础和不求甚解的结构知识,使他没有像佩雷那样成为一个结构理性主义的原教旨主义者,而是超然于结构和建构之上,在现代艺术中另辟蹊径。

图13:多米诺结构体系

佩雷说:“建构是建筑师的母语。建筑师是用建造思考和表达的诗人。”[7]他虽然不会承认建构是建筑学的灵魂,但会认为建构是建筑学灵魂产生的原因。他在建筑中无时无处不将结构明晰地表达出来,就像他说的,“如果结构没有被很好地表现出来,那建筑师就没有很好地完成他的工作。”[8]在他看来,对于建构的表现是建筑学成立的必要条件。起初,他在民用建筑中还很羞涩于表达混凝土框架本身,例如建于1903 年的富兰克林街25号公寓。他在梁柱上覆盖了瓷砖,而在填充墙上覆盖了另一种拼花瓷片。虽然没有赤裸地表达建筑的结构,但仍然通过再现的方式表达了建构的合理性。而在1905年的庞修汽车库、1917 年的艾斯德车间,则非常直白地展露了混凝土框架本身。1922 年的勒·兰西教堂已经能够探索混凝土结构在建筑学上的表现力。如果说在这些实践中,佩雷尊奉着维奥莱·勒·迪克的理性建筑学要义,像哥特建筑那样探索着特定建筑材料和结构的理性指向,那么之后佩雷似乎不可避免地滑向了古典传统的重力场。

在勒·兰西教堂中,佩雷已经将外侧承重的柱子放在了立面的内侧,利用屋面的悬挑解放了整个外立面,镶嵌着彩色玻璃的混凝土格构形成了一片像蜻蜓翼翅一般轻薄的幕墙。在柱子对位的外立面处,佩雷设计了两条混凝土肋限定的彩色玻璃条带(图14)。这样看,其实勒·兰西教堂已经实现了后来柯布西耶提出的自由立面。然而遗憾的是佩雷并没有沿着解放立面的道路继续他的探索,而是逐渐回归到对传统柱式的演绎上。例如在1925 年的世界装饰博览会上,也就是柯布西耶展出他的《新精神》展亭的同时,佩雷实现了他的装饰艺术博览会剧院(图15)。他在剧院的外墙设计中运用了内外双柱的策略:即外墙内外各有一根柱子。由于外墙外侧的这一排柱子使得建筑具有了一层古典韵味。从受力的角度看,毗邻的两颗柱子似乎有冗余之嫌,而且外柱上顶着一道虚假的檐口。这样的设计显然与诸如卢浮宫西立面的壁柱体系如出一辙了。然而这样的双柱式显然有悖于静力学的精确性,所以在多年之后实现的巴黎市政博物馆的设计中,佩雷取消了内侧的柱子,只保留了外墙外侧的壁柱(图16)。这样从静力学原理到檐口的存在都更自圆其说。然而这一切的努力虽然使得静力传递的逻辑更为清晰,离现代建筑的意义却越行越远,不免回归了具有希腊古典精神的建筑传统。从佩雷一生的创作看,以1922 年勒·兰西为界,前期他遵循维奥莱·勒·迪克的理性建筑学探索混凝土建筑的表现力,可以概括为他的哥特时期,后期他沉迷于混凝土梁柱体系的合法化,可以概括为他的希腊时期。

图14:勒·兰西教堂外立面

图15:1925年装饰艺术博览会剧院

图16:巴黎市政博物馆

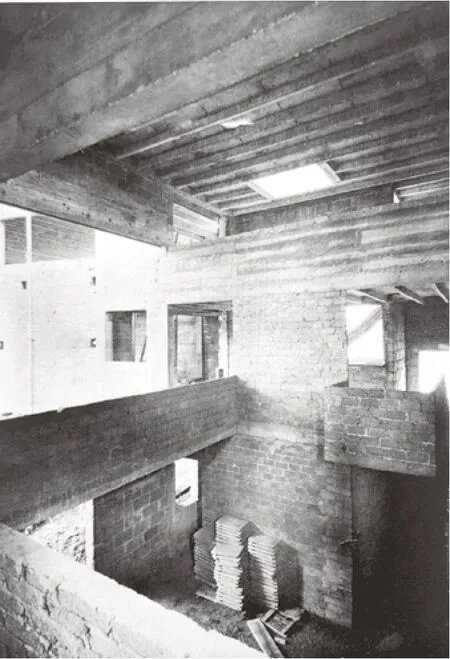

佩雷的实践之所以不由自主地回归到柱式系统,也许因为他忽略了混凝土体系的一个重要特点——混凝土连续的塑性。而柯布西耶却敏锐地觉察出了这一点,在他的创作中(尤其是晚年时期)将混凝土的塑性表现力发挥了出来。但这只是他建筑生涯后期的事,在早期,他对混凝土结构的态度是拿来主义的。混凝土结构对于柯布西耶早期的现代建筑的意义在于从砌体结构中解脱出来,利用它的框架结构解放立面和平面。柯布西耶并不困扰于结构表达的透彻与真实,在他早期的住宅中努力探索的是空间的魅力,结构是物为所用。他有时试图将柱子与墙体融为一体,将砌块砖与细柱齐平,然后用抹灰将他们罩在统一的材质之下,比如在拉罗什住宅中(图17)。在早期他一系列的白盒子住宅中,他很少表现成列的柱子,可以说是“惜柱如金”。只有当他要表现他主张的底层架空式,他才会将柱子独立显露出来。即使如此,他也尽量避免梁的出现,而是像多米诺系统展示的那样,仅仅用柱子直接承托光滑的楼板。比如萨伏伊别墅,悬浮立方体的两侧边缘处用反梁的技术实现了楼板下面的光滑和几何体边缘的锋利,但在入口立面看,由于楼板中央无法做反梁而将柱列退后,内侧用梁,外侧用悬挑楼板,如此来实现底板的光滑(图18)。所有这些都是为了表达几何形体组合的纯净、抽象和概念化。由以上的案例可以分析出柯布西耶早期利用的是混凝土结构的灵活性,而这一点即使是钢结构也未必能够达到。

图17:拉罗什住宅施工图片

图18:萨伏伊别墅入口

由于业务从布尔乔亚的小住宅逐渐转移到大型公建,柯布西耶的建筑语言也在悄然变化,形体光滑的几何体组合渐渐让位于具有重复韵律的齐整立面。然而如果此时运用列柱的形式,则必然落入佩雷的古典主义回归的窠臼之中。受到里约热内卢的巴西教育与卫生部大楼的启示,柯布西耶通过竖向遮阳和水平遮阳发现了“板”的造型魅力。从马赛公寓的正交格构到昌迪加尔高等法院的错位遮阳板,从拉图雷特修道院的音乐墙到印度纺织业协会总部和卡朋特视觉艺术中心的斜向遮阳板,柯布西耶利用混凝土板摆脱了佩雷的梁柱美学,从而没有落入古典柱式的陷阱(图19)。

图19:艾哈麦达巴德纺织协会大楼

从瑞士学生公寓的底层架空柱开始,柯布西耶开始关注混凝土的塑性造型能力和材料自身的魅力。以绘画为灵感源泉,柯布西耶将混凝土的塑性连续发挥在建筑创作中,从马赛公寓的底层柱和屋顶花园的几何形体到贾乌尔住宅的拱顶,最后以朗香教堂达到了他对混凝土塑性美学的顶峰。

2.不同的古典继承

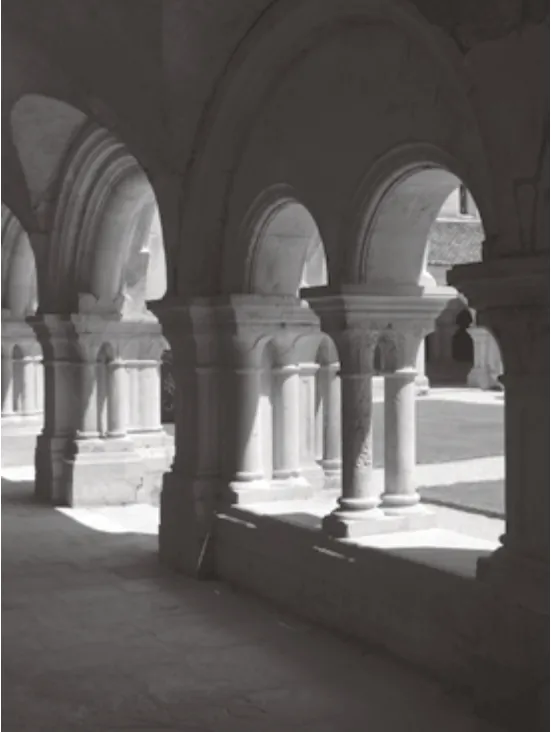

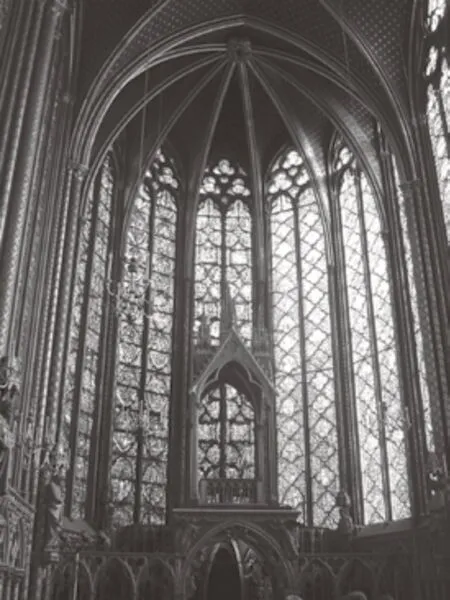

哥特建筑向来被佩雷推崇,他以其作为反对学院派保守思想的武器。柯布西耶在佩雷工作室实习的时候,佩雷向他多次推荐巴黎圣母院和维奥莱·勒·迪克,试图证明结构理性在建筑学的正统性。然而柯布西耶并没有从哥特建筑得到多少灵感,反倒是哥特建筑破茧成蝶之前的罗曼建筑给予他更多的启发。相对于哥特建筑的骨感和通透,罗曼建筑丰满而敦实,虽然在建构上诚实,但不仅仅靠建构来成就自己,而是留有余地,通过光线形成的体量感、空间感来打动人。

罗曼建筑更接近PLASTIC 的几何体量组合,而哥特接近线性的框架。前者是体量的美,后者是线条的美。前者是连续体量,强调的是整体性、塑性,后者是单个杆件的组合,强调的是杆件与元素之间的等级制和秩序。哥特式的建构逻辑是加法,罗曼的雕塑美学是减法。罗曼建筑靠光线的反射造就明暗的交替,如同丰特奈修道院(Abbaye de Fontenay)一样(图20)。而哥特建筑靠光线的透射来渲染天国般的梦境,比如圣礼拜堂(Saint Chapelle)(图21)。佩雷的勒·兰西教堂反射出的是哥特的美学;而柯布西耶的朗香教堂则印证了罗曼建筑的美学。佩雷和柯布西耶的两种选择表面上看是建筑师个人的喜好偏爱,背后却反映了法兰西建筑历史中相生相克、相互冲突又相互转化的两股建筑学精神,即建构至上的结构理性主义精神和审美至上的造型艺术精神。

图20:丰特奈修道院

图21:圣礼拜堂

柯布西耶虽然没像佩雷那样被古典建筑的体系所困扰而不能自拔,但他也无疑吸取了古典建筑中的一些养料,如比例、尺度、光影等。最著名的是他在早期住宅立面设计中经常采用的控制线工具Trace Regulateur,以及后来他的《模度》(Modulor)理论,都是从对古典建筑的研究中引发的。佩雷推荐他阅读维奥莱·勒·迪克的著作《11-16 世纪法国建筑学理性词典》(Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle)和《建筑学讲义》(L’entretien sur l’architecture),以及法国学院派大师布隆戴尔(Jacques-françois Blondel)的建筑理论书籍。这些书籍里充斥着对历史建筑立面的几何学解析。柯布西耶在之后的《走向新建筑》和一系列小住宅设计的出版物中不厌其烦地引用了这些类似的几何控制线,直到在此基础上研发出了著名的模度标尺体系。

3.不同的材料观

佩雷被誉为建筑诗人,他从骨子里是一位自信的绅士。他始终认为古典建筑的均衡美和法国理性主义建筑的优雅精致才是正统建筑的高贵血统。他在生活中也是一位品味高雅的人,皮埃尔·瓦高(Pierre Vago)这样评价他:“他对于美食有很好的品味,对酒也有很好的品味,对女人亦如此,对漂亮的材料也有很好的品味:佩雷是一个具有全世界最丰富品味的感官享乐者。看看如何温柔地抚摸一件象牙制品、一座大理石雕塑、一个他年轻时从希腊带回来就形影不离的橄榄木手杖的把手就足够了解这一点。也许是他对于原汁原味材料的品味促使他喜爱装饰了他所有居所的石材和美丽的橡木,促使他展现混凝土所有的品质。”[9]

从这一点看,佩雷对于手工艺品的物料之美情有独钟,导致他对待混凝土更像一种自然材料,他的设计和施工中充满对这一物料本身的尊重和喜爱,而不是仅仅当作一种工业材料。所以他作品里的混凝土具有极高的品质,接近花岗石、大理石,发散着材料的光辉(图8)。与之对比,柯布西耶早期仅仅把混凝土当作一种工业产品和建筑实现的手段。他会把混凝土结构毫不犹豫地用涂料遮盖起来,从不表现混凝土材料的质感。柯布西耶在晚年逐渐发现了混凝土自身的表现力,但这种表现力不是触觉的,而是纯视觉的。粗野主义混凝土更多的魅力在于那种荒蛮的造型魅力(图22)。从二人对待混凝土材料的不同风格来看,佩雷继承了工业革命前手工艺制品的材料性状与表观美学的统一。而柯布西耶则不惜以色彩来覆盖材料的本质,制造出与材料本体脱离的美学表皮,这符合工业革命后工业产品的逻辑:产品的内在物理特性和外观审美表象的分离。

图22:马赛公寓底层柱

4.不同的建筑伦理

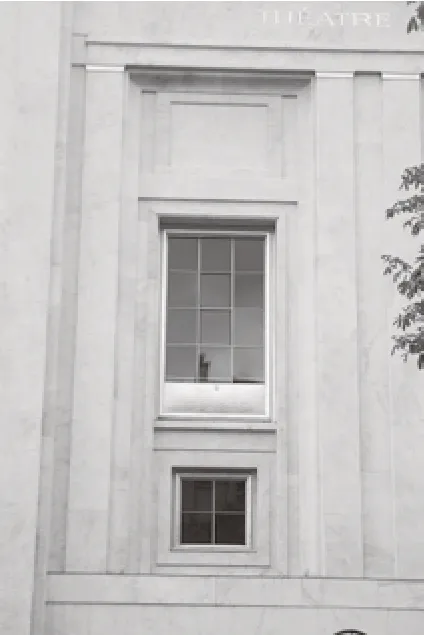

佩雷与柯布西耶的美学冲突甚至上升到建筑伦理学层面。佩雷崇尚法式的竖向落地长窗,就像我们在巴黎司空见惯的竖长方形的落地窗,而柯布西耶则主张他新建筑五点之一的横向带形长窗。佩雷曾经说“一扇窗户其实就是一个人的轮廓”[10],他认为窗户是有尊严的,窗户反映的是人的存在(图23)。这令我们想起古希腊人所说的“一颗柱子就如同一个人”。而柯布西耶的横向长窗反映的是人的视野,全景画般的展开(图24)。

图23:传统法式长窗

图24:萨伏伊别墅带形长窗

从结构角度看,竖向长窗是砌体结构的产物,因为作为石材的过梁不可能有较大的跨度,无论是古埃及神庙、古希腊神庙或是古罗马浴场、罗马风教堂还是哥特教堂,窗户一律都是竖向的,而框架体系的建筑,如混凝土结构和木结构、钢结构,墙体不再承重,反倒是大窗户甚至是整个开间都是窗户却很合适,因为减少了墙体材料,所以中国的木结构宫殿、住宅都是横宽的窗户。而柯布西耶主张的混凝土框架结构既然实现了自由立面,其实窗户可以是任意形状的。采用横向长窗应该是利用最极端的形式来注解墙体不受力的特性。

从城市角度看,竖向长窗反映的是城市的印记,一来,竖向窗的单元化反映了房间的单元,从而标识了住宅空间的领域;二来,竖向长窗因为较窄的视觉面保证了室内的隐私。三来,令人印象深刻的是从巴黎的竖向长窗非常有利于欣赏透视感强烈的街道,就像从巴黎歌剧院的窗户欣赏它直面的大街。那么与之相比,横向长窗反映的是郊区或者田野的印记,因为只有在空旷的绿野中,横向长窗才能给人美丽的全景画,在城市中,街道边,只能透进来片段和嘈杂的街景。横向长窗则非常有利于欣赏天际线,如同从库克住宅(Maison Cook)的窗户欣赏布劳涅森林的天际。

从采光来看,城市建筑的密集,街道的狭窄必然使得人类向高高在上的一线天空采光,而竖向的长窗有利于采集这狭窄天空的自然光。如果在城市中利用横向长窗,那么非常不利于自然光的收集。

无论是从结构角度还是从采光角度分析,都未必切中要害。窗户之争反映的其实是时代的变化和社会的变迁。从内部分析,窗户是人观察室外的眼睛。传统的巴黎高窗是一幅竖向取景器,画面是一点透视的,静止的。柯布西耶的横向长窗是水平的画卷,适合眼睛不断移动取景,是动态的。一静一动已能反映时代不同的旋律。从外观看,巴黎的城市街景正是由这一扇扇竖向高窗形成的韵律构成的,它反映了一扇扇窗户后面一个个独立的家庭,或者一个个独立的人格。而横向长窗跨越了数个家庭单元而延伸,从而分辨不出来那一个个具有独立人格的房间。这似乎反映了工业革命后人们生活方式的变迁,家庭和人格的象征从独立住宅到奥斯曼公寓的独立窗户,继而淹没在延伸的横向长窗之中。自给自足的独立个体让位给了集体的生产和集合的生活。

五、未能达成的和解

经历了个人命运的波折与世界局势的动荡后,两位建筑师在晚年都迎来了又一个创作高峰,佩雷完成了法国勒阿弗尔的城市更新,柯布西耶完成了昌迪加尔的新城设计。佩雷在与柯布西耶争斗了近半个世纪后,看到了还在施工中的马赛公寓,震撼之余,他不得不佩服地说:“在法国只有两个建筑师,另一个是柯布西耶。”[11]相比佩雷的宽容,柯布西耶保持了一贯的爱憎分明与冷酷。当佩雷去世后,有人邀请他为佩雷的丧礼至哀悼词却被他回绝,他说:“佩雷是一个粗暴的对手,即无情也不正确。长久以来他令我心如刀割。”[12]柯布西耶与佩雷被公认为21 世纪上半叶法国最伟大的两位建筑师,他们的恩恩怨怨映射了现代建筑从古典体系挣脱出来的痛苦与纠结。虽然柯布西耶对佩雷由爱戴转为憎恨,但佩雷对柯布西耶的建筑道路仍有着不可估量的影响,可以说“没有奥古斯特·佩雷就没有勒·柯布西耶”。

注释

[1] 柯布西耶在自述中说:“我只要愿意,随时可以给他写信,但只要我发现一个佩雷把持的充满敌意的领域(暗指法国的建筑圈子),我是不会回头的。”参见Jean Petit.Le Corbusier parle[M].Paris:FORCESVIVE,1967:46.

[2] Karla Britton.Auguste Perret[M].London:PHAIDON,2001.

[3] 柯 布 西 耶 购 买 的《Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle 》 书中落款1908 年8月1日的批注说:“用我在佩雷先生处工作的第一个薪水购得。”参见Paul V.Turner.La Formation de Le Corbusier[M].Paris:Edition MACULA,1987:65.

[4] Auguste Perret.CONTIBUTION A UNE THEORIE DE L’ARCHITECUTRE[M]. Paris:Editions Du Linteau,2016.

[5] Le Corbusier .Le Corbusier lettres à Auguste Perret[M].paris:Editions Du Linteau,2002.

[6] 同上。

[7] Karla Britton.Auguste Perret[M].London:PHAIDON ,2001.

[8] 同上。

[9] 同上。

[10] 同上。

[11] Jean Petit.Le Corbusier parle[M].Paris:FORCESVIVE,1967.

[12] 同上。

图片来源

图1:Karla Britton.Auguste Perret[M].London:PHAIDON,2001.

图2、图3、图7~图9、图10( 左)、图12、图14~图16、图18~图24:作者拍摄

图4~图6、图10( 右):Karla Britton.Auguste Perret[M]. London:PHAIDON ,2001.

图11:[EB/OL.][2021-08-18].https://corbusier.livejournal.com

图13:Le Corbusier,Pierre Jeanneret.Oeuvre Complète 1910—1929[M].Zurich:Les Editions d’Architecture(Artemis),1995.

图17:Tim Benton. Les Villas Parisiennes de Le Corbusier 1920—1930[M]. Paris:EDITIONS DE LA VILLETTE,2007.