陇东黄土高原水土流失与地质灾害生态化治理策略

2021-11-10张仲福

张仲福,夏 凯

(甘肃工程地质研究院,甘肃 兰州 730000 )

陇东黄土高原位于我国黄土高原的腹部,是黄河流域的重要组成部分。陇东黄土高原以黄土塬、黄土残塬、黄土丘陵为主,区域内沟壑纵横,地形地貌复杂,生态环境脆弱,是我国水土流失最大最严重的地区之一,也是黄河泥沙的主要输入区之一[1],是我国黄土高原四大泥石流高易发区之一[2]。严重的水土流失水土流失和由此形成的崩塌、滑坡、泥流等地质灾害频发,严重影响着区域社会经济可持续发展。新中国成立以来,陇东地区持续推进水土保持和地质灾害防治工程,区域生态环境有了显著的改善。但水土流失形成的土地沙漠化和地质灾害等生态环境问题依然严峻。

党的十八大报告明确指出,要把生态建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。甘肃省也把科学推进陇东黄土高原区的水土流失综合治理列为加强黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的主要内容之一和“十四五”推进陇东黄土高原“固沟保塬”综合治理的重要工作。

本文将从陇东黄土高原水土流失和崩塌、滑坡、泥石流的成因分析入手,厘清水土流失与崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害之间的关系,在分析总结陇东地区近60年的水土保持工作和地质灾害防治成果经验的基础上,提出统筹规划陇东黄土高原区水土流失与地质灾害防治的思路,针对性的小流域生态化治理措施和防治对策。

1 水土流失与崩塌、滑坡、泥石流的关系

1.1 水土流失的类型

水土流失是在水力、重力、风力等外力作用下导致水土资源和土地生产力的破坏和损失。水土流失按照其侵蚀营力划分为水力侵蚀、重力侵蚀、风力侵蚀、人为侵蚀四大类。陇东黄土高原区的因其季节性降雨集中、质地疏松的黄土分布和复杂的地形地貌及历史时期掠夺性植被破坏,致使区域水土流失以水力侵蚀和重力侵蚀为主。

1.1.1 水力侵蚀

陇东地区的年降水量一般在400~600 mm,主要集中于每年在6-9月,约占全年降水量的 60%~75%,且多以短历时的大雨、暴雨、特大暴雨等侵蚀性降雨为主,季节性降水强烈。侵蚀性降雨引发的水土流失,其作用方式为面蚀、沟蚀、潜蚀、溯源侵蚀和冲蚀。侵蚀性降雨形成的径流是黄土高原水土流失不断发展的主要动力因素。马兰黄土的特征和各项物理力学性质很难克服水对它的破坏作用。马兰黄土斜坡的上部降雨汇流以面蚀、沟蚀为主,形成黄土斜坡的纹沟、细沟和坡面溅蚀麻坑等,其侵蚀强度小;而在黄土斜坡的中下部降雨汇流则以沟蚀、冲蚀为主,其冲刷破坏强烈,这是降水汇流侵蚀的主要方式。冲沟的进一步发展就会形成深切的V型和U型沟谷,为区域山洪、泥流形成提供了有利的地形和丰富的物源。

1.1.2 重力侵蚀

在黄土高陡斜坡或黄土沟谷两侧的陡直岸坡,多以重力侵蚀为主,常常形成崩塌、滑坡、泻溜等不良地质现象或发生地质灾害,也加速了流域沟道的水土流失。黄土斜坡的坡度是发生重力侵蚀的控制性因素,沟坡坡度一般大于40°就可能发生小型的重力侵蚀[3]。而降雨、岩土风化、地震、人为工程活动等都是重力侵蚀的触发因素,黄土地区的重力侵蚀最多的触发因素是降雨。据杨吉山等的研究,沟坡上的重力侵蚀提供的泥沙占整个坡面总产沙量的42%以上[4]。黄土沟坡重力侵蚀堆积物为沟道发生泥流提供了主要物源。

1.1.3 风力侵蚀

风力侵蚀为风力冲蚀地表土体,形成风蚀条痕和移动沙丘等土地沙漠化现象。沙漠化导致土地退化,土壤结构破坏,土壤养分流失,随之而来的农牧业减产,沙尘天气的增多,生态环境的恶化。陇东地区的土地沙漠化主要分布在环县北部,土地沙化面积3 600 km2,占总面积的8.57%,属中等沙漠化[5]。目前,陇东西北部沙线南移,沙漠化趋势加速[6]。

1.1.4 人为侵蚀

人类不合理的工程活动对表层岩土体结构的破坏主要表现为:不科学削坡建房、陡坡垦荒,乱砍滥伐森林等,这些工程活动促进了水土流失的发生、发展。

1.2 水土流失与崩塌、滑坡、泥石流的相互关系

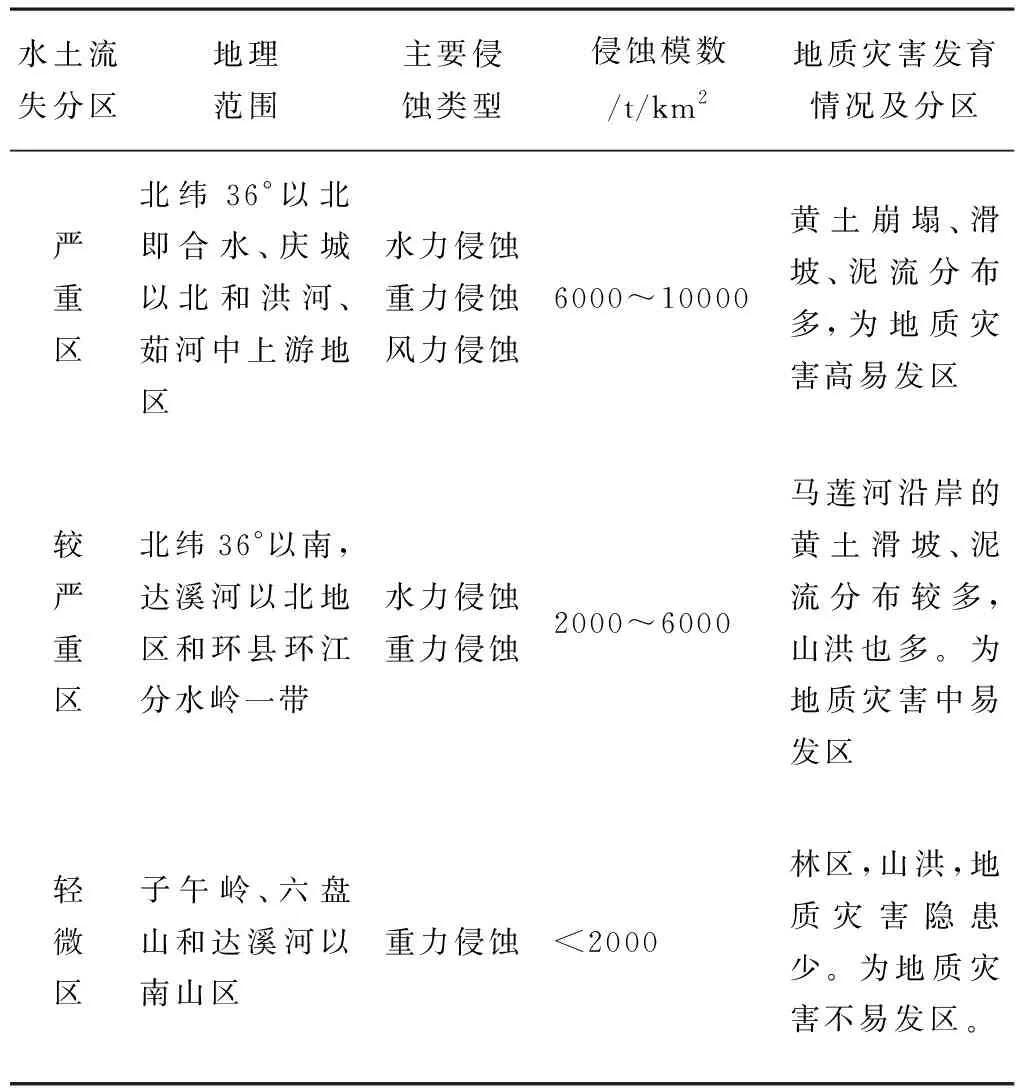

从本质上讲,水土流失是一种地质现象,是大气降水和地面流水对地表物质侵蚀、搬运和沉积过程[7]。从地质学的角度看,水土流失进一步发展往往形成了土地沙漠化灾害和崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象或崩塌、滑坡、泥石流地质灾害。因此,自然斜坡发生的崩塌、滑坡、泥石流是区域水土流失发展到严重阶段的一种表现形式及结果[8]。陇东黄土高原区表层的马兰黄土结构疏松,区域地形破碎、沟谷发育,侵蚀性降雨集中且强度大,为区域内的水土流失和崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象及其灾害的形成提供了条件。因此,陇东黄土高原区的水土流失与崩塌、滑坡、泥流是一种互为因果、互为促进、互相转化的关系。经陇东地区土壤侵蚀遥感监测资料与地质灾害遥感解译对比分析得出,陇东黄土高原区的水土流失严重区也是区域地质灾害的高易发区(表1)。

1.2.1 崩塌、滑坡与水土流失

陇东黄土高原长期遭受水土侵蚀切割, 塑造了黄土塬、黄土残塬、黄土梁峁和黄土沟谷等多种地貌形态。在侵蚀性降雨下,地表土体的侵蚀量与坡度成正相关,即坡度越大, 水土流失越严重。据统计,陇东地区的不稳定斜坡坡度在天然状态下主要分布于20°~70°间。其中,坡度在25°以下的斜坡约占所有斜坡的25%; 坡度在25°~40°间的斜坡占主导地位,占所有斜坡的48%;坡度在40°~60°间的斜坡占27%。调查表明,陇东地区的崩塌、滑坡多发生于坡度大于25°的斜坡上。其中,坡度大于40°的沟谷斜坡易发生黄土崩塌;而山坡坡度25°~40°多发生黄土滑坡[9]。水土流失可以使黄土斜坡稳定性降低,产生崩塌、滑坡或老滑坡复活;崩塌、滑坡堆积物又为泥石流、水土流失的发生发展提供了固体物质。

1.2.2 山洪、泥石流与水土流失

陇东黄土丘陵、黄土塬边的沟谷为山洪、泥石流发育提供了有利的地形地貌条件。泥石流大多伴随洪水而发生。泥石流与山洪的区别主要是洪水中含有足够数量的泥沙石等固体碎屑物,其体积含量在15%~80%之间,其流体重度一般大于1.30 t/m3以上,泥石流较山洪更具有破坏力。由于陇东地区的大多数沟谷水土流失主要物质为粉沙、粘粒,其颗粒粒径小于2.0mm的占比在85%以上。因此,陇东地区发生的泥石流也多为泥流。泥流既是泥石流一种类型,也是区域水土流失的一种特殊形式,是水土流失发展到极为严重阶段的标志[8]。

2 水土流失治理和地质灾害防治取得的经

验和存在的问题

2.1 成功的经验

陇东人民治理水土流失和地质灾害的历史由来已久。新中国成立以来,黄委会和陇东地区水土保持、水利、农业等科研单位经长期实践,总结出了“固沟-护坡-保塬”的水土治理模式。在西峰区董志塬的塬边沟谷水土流失治理中更是细化了固沟保塬治理模式,形成了简单填埋型、排水+填埋型、排水+填埋+护坡型、排水+填埋+生态护坡型等4种生态治理模式[10]。

近20年,陇东地区也相继开展了不同精度的区域地质灾害调查与区划,共计调查崩塌、滑坡地质灾害隐患点2 580处,泥石流沟1 450处(泥石流109处,泥流1 341处)。不完全统计,陇东地区已治理的154处地质灾害及其隐患中地质灾害防治措施主要有预防措施和治理措施。其中预防措施主要通过自然资源、林草等主管部门的联动监管来实现,多为管理措施;治理措施包括生物措施和工程措施。从已实施的地质灾害治理工程效果来看,治理工程的实施保护了当地人民的生命财产安全,促进了当地社会经济发展。

表1 陇东地区水土流失与地质灾害分区特点

2.2 存在的问题

(1)水土流失与地质灾害互为因果,一些水土保持和地质灾害治理的监管部门之间缺少必要的衔接和沟通,没有完全履行好各自的监管职责。一些建设项目的环境影响评价、水土保持方案与地质灾害危险性评估缺少有效沟通,致使一些涉沟涉河的取土、挖沙、采石、建筑等工程建设和垦荒种地形成了新的水土流失及地质灾害。

(2)一些水土流失治理工程设计和管理措施不到位,存在一些病害工程。淤地坝是陇东黄土地区群众根据“天然聚湫”总结出来的一种拦泥淤地的水土保持工程措施。但在陇东已建成的263处淤地坝中,存在一些坝址勘查不详,设计不合理的坝体毁损的情况(图1)和一些施工质量不达标,维修加固不及时(图2)等形成的病害工程[11]。

图1 淤土坝坝肩毁损 图2 淤土坝放水涵洞毁损

(3)在地质灾害治理工程中存在缺少生态化治理理念的不协调工程。 陇东地区的地质灾害治理工程始于上世纪九十年代,多数为近20 a来建设的。这些崩塌、滑坡和泥石流治理工程在设计施工中大多考虑了生态化治理措施,美化了环境。也有一部分是单凭借强大的钢筋混凝土拦挡和排导工程“改造” 自然的,或缺少细部工程措施的(图3),其工程的整体可靠性较差,或与周边环境的协调性不好,少了绿色护坡元素(图4),甚至少数成了失效工程。

图3 泥石流沟拦挡坝坝槽未填充加固 图4 锚索格构梁护坡缺少绿色护坡元素

3 生态化治理思路及对策

3.1 生态化治理思路

从陇东水土流失与地质灾害关系看,水土流失治理必须以防治区域地质灾害为核心,地质灾害的防治必须以防治水土流失为宗旨。要统筹规划和实施陇东地区的水土流失防治与崩塌、滑坡、泥流等不良地质现象及其地质灾害治理,就要统一规划小流域沟坡沟谷的水土流失和山洪地质灾害治理。以小流域治理为单元,通过工程措施和生物措施、耕作措施进行系统的塬面治理、沟坡治理、沟谷治理,做到源头治理、综合治理、精准治理。

3.2 生态化治理的对策措施

防治水土流失和地质灾害的生态化措施主要为工程措施、生物措施。这些措施的目的都是降低地面流水的侵蚀能力和提高地表土体的抗侵蚀能力[7]。防治水土流失的常用工程措施有坡改梯田,建设淤地坝、塘坝,引洪灌地等。防治地质灾害的工程治理措施有削坡、锚固、拦挡、护坡、排水、加固等措施。其生物措施主要是通过植树种草形成的植被分散径流、减少冲刷,起到治理作用,其机理是利用植物比较发育的根系,吸收和涵蓄降水入渗的水分,并通过植物根系微生物生长分泌的多糖化合物粘液质胶团聚土壤颗粒,增强了土壤的抗剪强度,有效减弱坡面水流对坡体土层侵蚀作用;还有就是利用植物枝叶的郁闭度阻挡降水对斜坡的冲刷。适于陇东地区的植物包括:刺槐、侧柏、臭椿、柽柳、白榆等乔木;沙棘、柠条锦鸡儿枸杞等灌木;狗尾草、芨芨草、白莲蒿、紫花苜蓿等草本。在陇东黄土高原水土流失和地质灾害的生态化防治中只有因地制宜,辨证施治,充分利用生态化防治新技术,才能实现综合治理,消除灾害隐患、改善区域生态环境。

3.2.1 塬面、丘陵斜坡的生态化措施

对于黄土塬面、丘陵斜坡地带其地形坡度大多数小于25°,其生态化治理要按照区域的“三区三线”规划,坚持“宜农则农,宜林则林,以牧则牧”有序推进,稳步改善区域生态环境;还有一些斜坡坡度在25°~40°,对这些黄土缓坡要按照坡度和稳定性,结合降水侵蚀强度进行生态化护坡(表2、图5)。

表2 黄土斜坡生态化护坡措施

图5 不同坡度的黄土斜坡采取不同植物护坡措施

3.2.2 陡坡、人工边坡的生态化措施

对于坡度大于45°的自然沟坡多以重力侵蚀为主。对基本稳定的人工边坡可用三维种植网格护坡,采用乔灌草立体植物护坡时乔木数量减少,灌木、草本数量要增加;对于存在危害的不稳定边坡或滑坡可分级削坡,形成多级小平台护坡,或格构护坡或设置抗滑桩等支挡措施,再施以植物立体护坡(表2、图5)。

近年来,针对黄土边坡治理中存在格构骨架与黄土接触处人工植被退化、草皮脱落的问题,采用骨架+植物纤维护坡新技术成为必然。它是将植物纤维(麦秸秆)、草种、肥料、保水剂、粘合剂、黄土等与水的混合物,采用喷射或人工抹面施工形成的一种生态护坡技术。该技术可以应用于建筑边坡的治理。

3.2.3 沟谷泥流的生态化措施

沟谷泥流的生态化治理就是以统筹规划沟谷小流域的山洪、泥石流治理为抓手,做到源头治理、精准治理、综合治理。首先要对沟谷小流域进行调查,评价水土流失程度和沟谷的发展阶段,再进行山洪风险的评估或泥石流易发性评价,进而进行一沟一策精准治理。平凉的纸坊沟、华池县孙家沟、环县赵门沟,西峰区的小南河沟、火巷沟这些都是沟谷生态化治理的典范。其中,淤地坝是陇东治理水土流失和防治山洪、泥石流的重要工程措施,在拦泥、减蚀和滞洪等三个方面起到了重要的作用[12][13]。淤地坝的设计应以完整的小流域为单元, 从支沟到主沟,从上游到下游科学布设,与耕作措施、生物措施相结合(图6),形成完整的水土保持体系,并与当地的道路、灌排设施相结合,体现其治理工程的社会效益。在区域泥流灾害的防治工程设计中要依据沟道侵蚀、泥痕、堆积物调查,计算洪峰流量或泥石流过程总量等相关参数,根据泥石流的危害特征,选择适宜的拦挡坝(图7)、排导槽(或泄洪渠)型式和结合生物、耕作措施,综合治理山洪、泥流,防止地质灾害和治理水土流失的发生、发展[7][14-16]。

图6 淤地坝生态化治理沟道效果 图7 泥流拦挡坝及其附属工程

近两年,我们根据陇东黄土高原淤地坝(拦挡坝)和植物根群坝设计实践中优化的生态复合坝在区域中小型山洪、泥流治理中发挥了良好的生态治理效果(图8),其原理就是利用乔灌树木根群坝防治山洪泥流侵蚀沟底,缓冲山洪泥流对土石淤地坝的冲击力,并通过这种复合坝拦截沟道泥砂,形成“天然聚湫”,改善生态环境。这种生态复合坝具有安全、经济、环保等特点,值得推广应用。

4 结语

(1)陇东黄土高原是黄河流域的重要组成部分,是我国水土流失最大最严重的的地区之一,也是黄河泥沙的主要输入区之一,是我国黄土高原四大泥流高易发区之一。科学推进陇东黄土高原区的水土流失综合治理是加强黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的主要内容,也是“十四五”甘肃省推进陇东黄土高原“固沟保塬”综合治理的重要工作。

(2)区域水土流失进一步发展往往形成了土地沙漠化和崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象或其地质灾害。陇东黄土高原的水土流失与崩塌、滑坡、泥流是一种互为因果、互为促进、互相转化的关系。因此,陇东黄土高原区的水土流失治理要以防治地质灾害为核心,地质灾害的防治要以防治水土流失为宗旨。

(3)区域水土保持和地质灾害治理工作需要水务、自然资源等主管部门之间的协调联动,统筹规划,综合治理。

(4)防治水土流失和地质灾害的措施主要有工程措施、生物措施和保土耕作措施等。陇东黄土高原区的水土流失和地质灾害治理要因地制宜,充分利用生态化治理新技术,做到源头治理、精准治理,综合治理,以改善区域生态环境,助力区域社会经济的高质量发展。