苏州常州地区岩溶发育程度及控制因素研究

2021-11-10王振海史忠鑫车增光

王振海,史忠鑫,车增光

(1.国土资源部地裂缝地质灾害重点实验室,江苏 南京 210018;2.江苏省地质调查研究院,江苏 南京 210018;3.南京市国土资源信息中心,江苏 南京 210018)

苏州常州地区碳酸盐岩地层分布广泛、岩溶层组类型多、地层时代跨度大(上元古-中生界)、岩性多变(化学成分、矿物成分和结构构造差异较大),加之区域地质构造和新生代以来地形地貌和水系变迁等多种因素的控制,使得岩溶发育特征十分复杂,本文在苏州常州岩溶生态环境调查的基础上,研究了岩溶发育程度,并进行了岩溶发育程度分区。

1 碳酸盐岩时代特征

苏州常州地区自晚元古代时地壳下降,沉积了一套泻湖相、浅海相碳酸盐岩类地层,印支、燕山运动时期经受强烈褶皱,地壳断裂上升,碳酸盐岩类地层剥露地表,出露厚度一般100~600 m。按矿物成分,苏州常州地区碳酸盐岩可分为石灰岩和白云岩,主要赋存于震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系、二叠和三叠系地层中(表1)[1]。

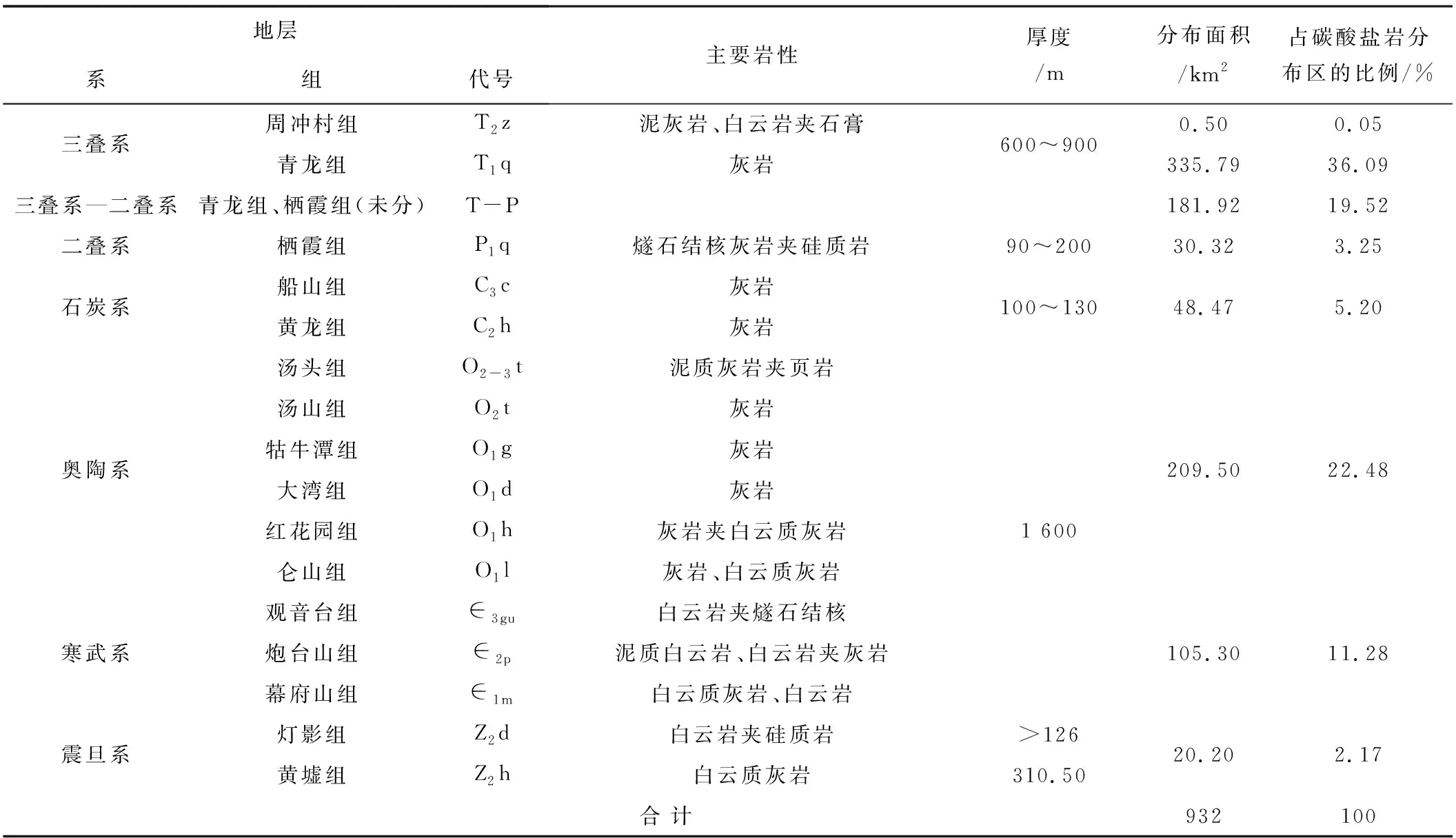

表1 苏州常州地区可溶岩地层分布特征表

2 碳酸盐岩分布特征

苏州常州地区的碳酸盐岩地层自震旦系至三叠系皆有发育,但被构造、非可溶岩等分割成零散的块段,具有“发育齐全,分布零散”的分布特点。根据碳酸盐岩分布及岩溶发育特征,可将苏州常州地区的碳酸盐岩分为6个区。

2.1 太湖西山(隐伏—裸露区)

主要分布于西山岛东部及其东部、南部三山岛、蛇山岛等周边岛屿内,面积约15 km2,在石公山、龙山、元山等出露,隐伏区埋深一般小于20 m。碳酸盐岩地层主要为石炭系黄龙组(C2h)、船山组(C3c)及二叠系栖霞组(P1q),该区岩溶发育,岩溶形态规模较大,主要有溶洞、落水洞、一线天、溶沟、溶槽等,其中溶沟、溶槽一般深度较大。

2.2 溧阳南部山区(裸露区)

呈块状零散分布,面积约16 km2,在青峰山、天井山、前峰山、长山、金山等地出露。碳酸盐岩地层主要有石炭系黄龙组(C2h)、船山组(C3c)、二叠系栖霞组(P1q)及三叠系青龙组(T1q)。该区岩溶总体不发育,仅在地表可见纵横交错的溶沟、溶槽,但区内岩浆活动较强烈,在碳酸盐岩与侵入岩的交界部位一般岩溶较发育,可见较大的溶洞及溶隙。

2.3 溧阳上黄-别桥(隐伏—裸露区)

面积约96 km2,在水母山、飞家山、大笠山、圣塔山等低山出露,山体呈孤丘散布于冲湖积平原上,发育地层主要为三叠系青龙组(T1q),局部为周冲村组(T2z),由于碳酸盐岩含有较多的泥质成分,岩溶基本不发育,仅在地表可见溶沟、溶槽,构造有利部位可见落水洞及较大的岩溶裂隙。

2.4 茅山(隐伏—裸露区)

面积约10 km2,主要分布于溧阳、金坛的西部茅山山区,被新构造断裂和非可溶岩切割成不同大小的南北向的长条状,发育地层主要为石炭系黄龙组(C2h)、船山组(C3c)、二叠系栖霞组(P1q)及三叠系青龙组(T1q)等地层。本区构造运动强烈,褶皱、断层、节理、裂隙十分发育,因此岩溶发育强烈,溶洞、落水洞等岩溶形态发育。

2.5 常州孟河(隐伏—裸露区)

2.6 苏州、常州平原区(隐伏区)

面积约948 km2,碳酸盐岩地层发育较全,昆山、太仓等地区为震旦系、寒武系,其他地区为二叠系至三叠系为岩溶隐伏分布区,埋藏深度自西向东逐渐增大,除武进区新安、横林、苏州西南太湖沿岸及张家港部分地区埋深小于100 m外,其他大部分地区埋深大于100 m,太仓东部沿江地区埋深最大,大于400 m,岩溶发育程度随着埋藏深度的增加而减弱。

图1 太湖西山岛石公山山项溶沟、溶槽

3 岩溶形态特征

3.1 溶沟、溶槽与石芽

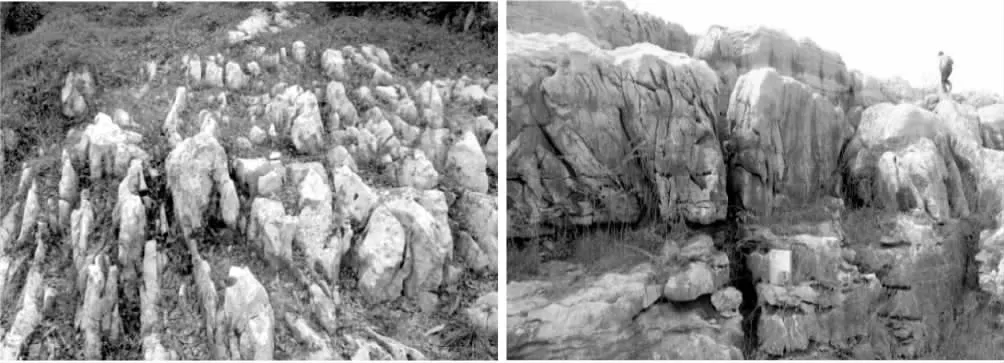

常纵横交错地伴生分布在石灰岩丘陵的顶部和山坡上。溶沟宽度一般20~50 cm,最宽达1.5 m,沟深0.5~2.5 m不等,长度不一,延伸方向受岩层和节理走向控制。溶沟底部常被粘土物质、石灰岩风化碎屑所填充。石芽是溶沟之间的石脊,横剖面多呈锥状或尖棱状,高度一般在1 m以上。不同部位由于水动力条件,其溶沟、溶槽与石芽的形态也不同,在山顶部位,由于水流速度快,溶蚀形成的溶沟平直无分叉,基本上严格沿节理裂隙方向侵蚀(图1),而在坡度较缓的山坡上,溶沟弯曲分叉较多,深度较小,石芽杂乱无章地散布于坡面,在坡度较大的坡体上,溶沟弯曲但是分叉较少,深度较大,宽度较小,石芽高陡,甚至可形成“一线天”景观(图2)。

图2 太湖西山石公山(缓坡)及新埠村(陡坡)溶沟、溶槽

3.2 落水洞

落水洞是地表水注入地下河或溶洞的通道,根据调查,苏州常州地区岩溶裸露区共有落水洞约25个,一般分布在低山丘陵的平缓山坡上,落水洞大小不一,形态各异,主要有竖井状和裂隙状两种形态。例如石公山的落水洞,洞口呈不规则圆形,直径约0.5 m,延伸方向近于垂直向下,深度大于5.0 m(图3),孟河黄山落水洞洞口则呈椭圆形,长轴约1.5 m,短轴约0.5 m,洞内淤塞严重,可见深度仅1.0 m左右(图4),两者皆为竖井状落水洞。在溧阳上黄及南部山区的采石宕口内,可见较多裂隙状落水洞,延伸倾斜曲折,多为节理裂隙溶蚀而成,洞径一般0.2~0.5 m。

图3 太湖石公山落水洞 图4 孟河黄山落水洞

3.3 溶洞

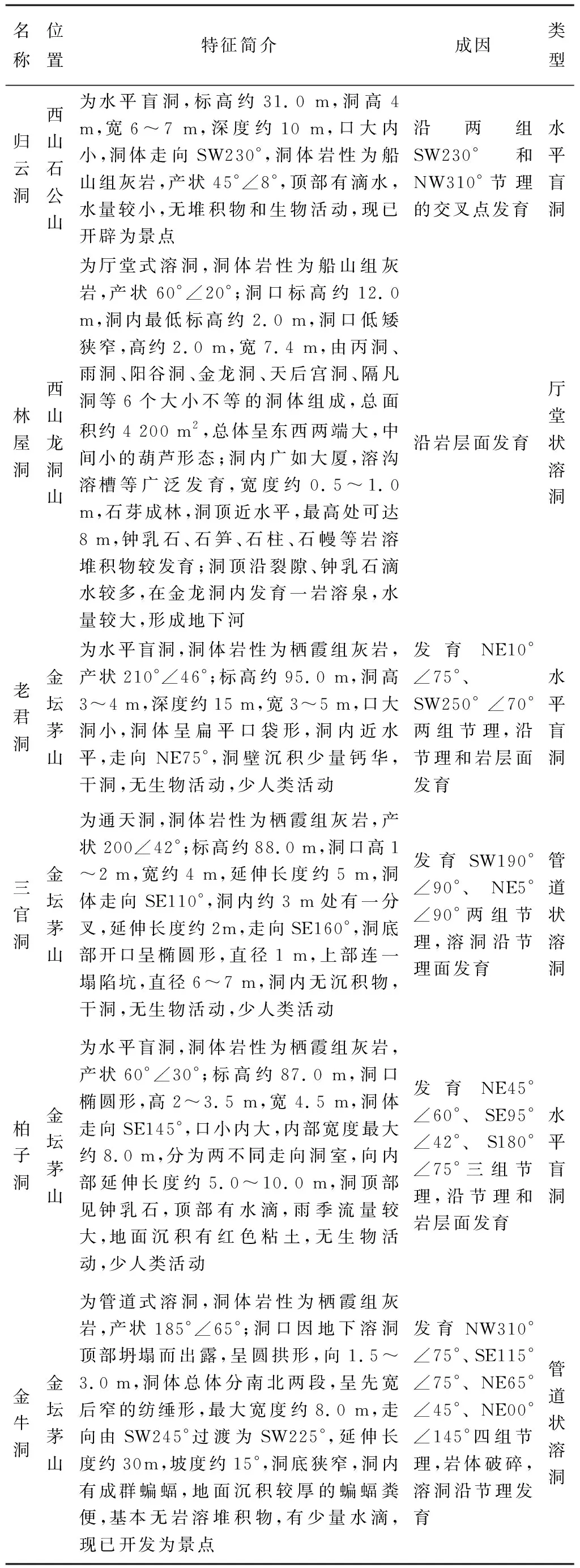

苏州常州地区裸露型碳酸盐岩分布面积较小,溶洞数量有限,共有溶洞10多个,其中规模较大的溶洞6个(图5~图10,表2),规模不一,形态迥异,可分为管道状溶洞、水平盲洞和底部较平坦由廊道厅室组成的水平厅堂状溶洞三种类型其中林屋洞规模最大,洞口低矮狭窄,高约2.0 m,宽7.4 m,由丙洞、雨洞、阳谷洞、金龙洞、天后宫洞、隔凡洞等6个大小不等的洞体组成,总面积约4 200 m2,总体呈东西两端大,中间小的葫芦形态;洞内广如大厦,溶沟溶槽等广泛发育,宽度约0.5~1.0 m,石芽成林,洞顶近水平,最高处可达8 m,钟乳石、石笋、石柱、石幔等岩溶堆积物较发育;洞顶沿裂隙、钟乳石滴水较多,在金龙洞内发育一岩溶泉,水量较大,形成地下河,据调查,洞内最低标高约2.0 m,低于太湖正常水位,洞内平均每天抽水量约300 m3;林屋洞由于独树一帜,别具一格,被冠以“天下第九洞天”的美誉。

图5 石公山归云洞 图6 龙洞山林屋洞

图7 茅山老君洞 图8 茅山三官洞

图9 茅山柏子洞 图10 茅山金牛洞

表2 苏州常州地区主要溶洞一览表

3.4 湖蚀岩穴、湖蚀溶洞

主要分布在苏州市太湖东岸西山碳酸盐岩裸露区,由于西山特殊的地理位置,具有湖水侵蚀这一特殊的地质营力,形成了太湖东岸特有的湖蚀溶洞和湖蚀岩穴两种岩溶形态(图11),以石公山处最为发育,两种岩溶形态皆分布于太湖岸线附近,围岩为石炭系船山组灰岩,其中湖蚀溶洞向太湖开口,走向NW340°,基本与湖岸延伸方向一致,洞向0.5~1.5 m,宽度约30 m,长度3~5 m,洞底部较平坦,无岩溶堆积物;湖蚀岩穴一般呈圆形,直径10~30 cm,光滑无棱角。

图11 太湖石公山湖蚀溶洞

3.5 岩溶裂隙

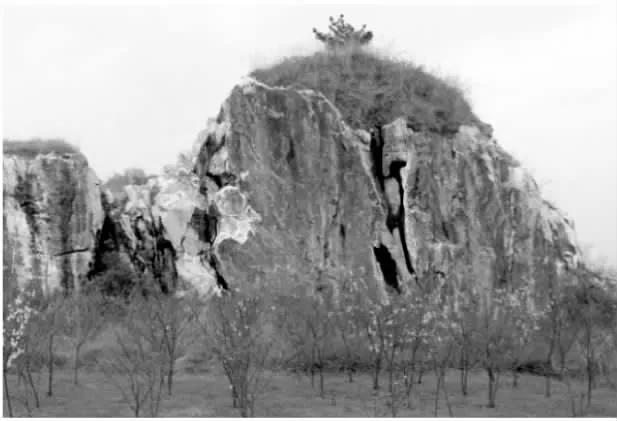

苏州常州地区岩溶裂隙也比较发育,在岩溶山区的采石宕口内,均可见岩溶裂隙发育(图12)。垂向上不同深度岩溶裂隙的发育特征不尽相同,总体上呈“V”型,浅部由于水动力条件好,溶蚀作用强烈,形成的岩溶裂隙宽度一般较大,宽度一般0.3~0.5 m,最宽可达1.0 m以上,规模更大者形似落水洞,裂隙产状较陡,近于垂直,常平行排列,多被粘土等充填;深部地下水动力条件减弱,裂隙宽度逐渐变小,岩溶裂隙基本上与节理发育方向一致,数量较少,多被方解石充填。

图12 太湖大山岛岩溶裂隙

4 岩溶发育程度控制因素

苏州常州地区的岩溶发育过程中,岩石成分与结构、地质构造、水动力条件起着控制作用[2],同时也受到人类活动的影响。

4.1 岩石成分与结构

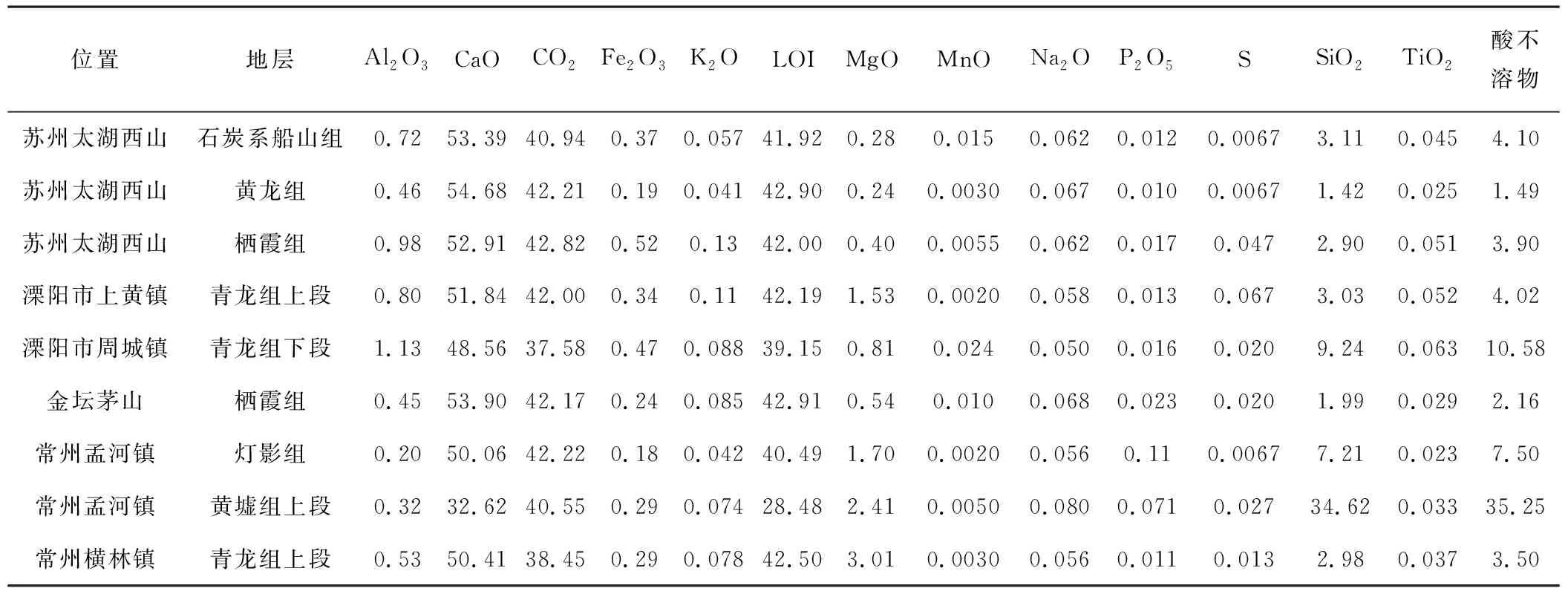

碳酸盐岩的主要化学成分CaO、MgO和CO2,其次还有一些其他氧化物及混合物,一般来说,碳酸盐岩成分越纯,CaO含量越高、酸不溶物含量越低,可溶蚀性越好,岩溶发育程度越高。根据不同地层的碳酸盐岩成分测试结果(表3),CaO含量从黄龙组→船山组→栖霞组→青龙组上段→灯影组→青龙组下段→黄墟组逐渐降低,酸不溶物在震旦系黄墟组、灯影组和三叠系青龙组碳酸盐类岩中含量较高,其他地层中较低。

表3 苏州常州地区碳酸盐岩成分测试成果表 %

实地调查发现,苏州常州地区的溶洞、落水洞、溶沟等规模较大的岩溶形态(如林屋洞、金牛洞、柏子洞等)大多发育于石炭系黄龙组、船山组和二叠系栖霞组灰岩中,这些灰岩地层的共同特征是以块状生物碎屑、微细晶结构为主,质纯致密,CaO含量在53%以上,酸不溶碎屑颗粒含量低于5%,证实了质纯、层厚、结晶颗粒微小的碳酸盐岩类最有利于岩溶发育;而黄墟组、青龙组下段由于CaO含量较低,酸不溶物含量较高,以薄层泥灰岩、泥质灰岩为主,一般为泥晶结构,泥质成分含量高,透水性差,岩溶基本不发育,只在构造有利部位发育溶沟、溶槽、溶隙等岩溶形态。

4.2 地质构造

地质构造控制了碳酸盐岩的分布及变形特征,不仅造成岩体结构的不完整,形成局部的不稳定,还构成了岩溶地下水的集中导水通道或排泄通道,加剧了岩溶岩组的导水性能[3],为水流对碳酸盐岩进行溶蚀创造了基本条件,与岩溶发育程度的关系极为密切。

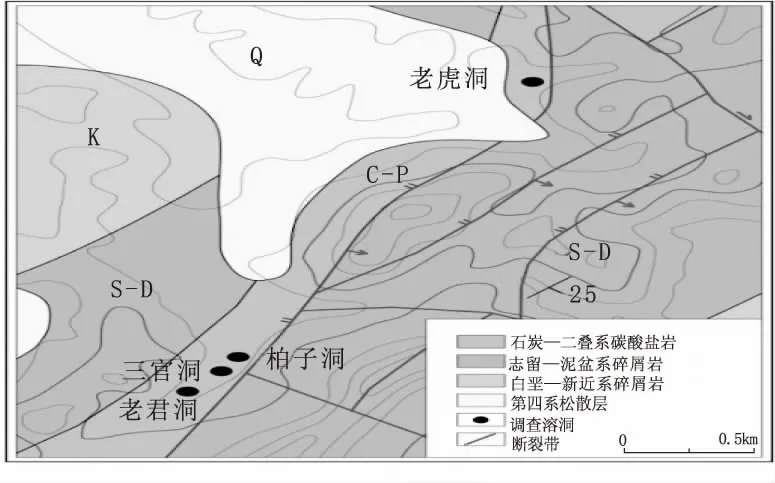

苏州常州地区的溶洞基本都分布于断裂带附近,如茅山老君洞、三官洞、柏子洞、老虎洞等溶洞皆沿一北北东向张性断裂带发育(图13),断裂带内张性节理密集,在溶洞周边,往往共同发育有深度和宽度均较大的溶沟,宽度可达1 m以上,高度可达2 m以上,且溶沟平直无分叉,显示该断裂带内节理一般为张节理,水动力溶蚀条件强烈且稳定,是地下水强径流带,极有利于岩溶发育。而茅山金牛洞发育也与北北东向断裂有关,西山石公山归云洞发育与两组“X”型节理有关。溶隙、溶沟一般具有很强的方向性,其发育方向也与节理裂隙的产状密切相关,如太湖石公山溶沟、溶槽主要受一组产状325°∠60°节理的控制,孟河镇黄山山顶溶沟、溶槽发育则主要受两组走向分别为W270°和NW330°节理的影响。

图13 金坛市茅山地区溶洞分布图

4.3 水动力条件

水是岩溶形成的物质基础[4],水对可溶性岩石进行溶蚀、侵蚀破坏时,必然伴随着地下水的运动,地下水的循环交替一方面不断更替补充具有侵蚀性的水,另一方面将溶解于侵蚀的物质带走而留下空洞(岩溶)。

苏州常州岩溶地区地形地貌复杂多变,受地形地貌影响,水动力条件具有明显差异性,而不同的水动力条件也决定着岩溶形态的发育。以石公山为例,自山顶向坡脚发育有溶沟、溶槽、落水洞和溶洞,大气降水后,山顶部主要以坡面径流为主,径流速度快,溶蚀作用强,因此往往形成平直、方向性好、深度较大的溶沟;自山顶向山下,径流速度逐渐减缓,流水侵蚀作用逐渐减弱,形成的溶沟弯曲且分叉多,方向性相对较差,深度和宽度均较小,而在陡坡地段,径流速度依然较快,仍可形成深大溶沟,如归云洞东部的一线天景观,在山顶和山坡的构造有利部位,如“X”型节理密集带,坡面径流垂直入渗侵蚀,则垂向的落水洞,如石公山顶部及归云洞东部的落水洞;坡脚位置为地下水溢出带,水量较大,地下水运动方向主要以水平向为主,在构造有利部位发育溶洞这一规模较大的岩溶形态,如归云洞。

4.4 人类活动

苏州常州地区经济高速发展,碳酸盐岩是建筑、水泥、农业、环境和工业材料的优良原料,需求量大,历史上露天开采活动强烈,遗留了诸多规模较大的采石宕口,地形地貌的破坏改变了原有的水动力条件,在部分采石宕口可见新近形成的指向宕口中心的微小溶槽,促进岩溶进一步发展。

5 岩溶发育程度分区

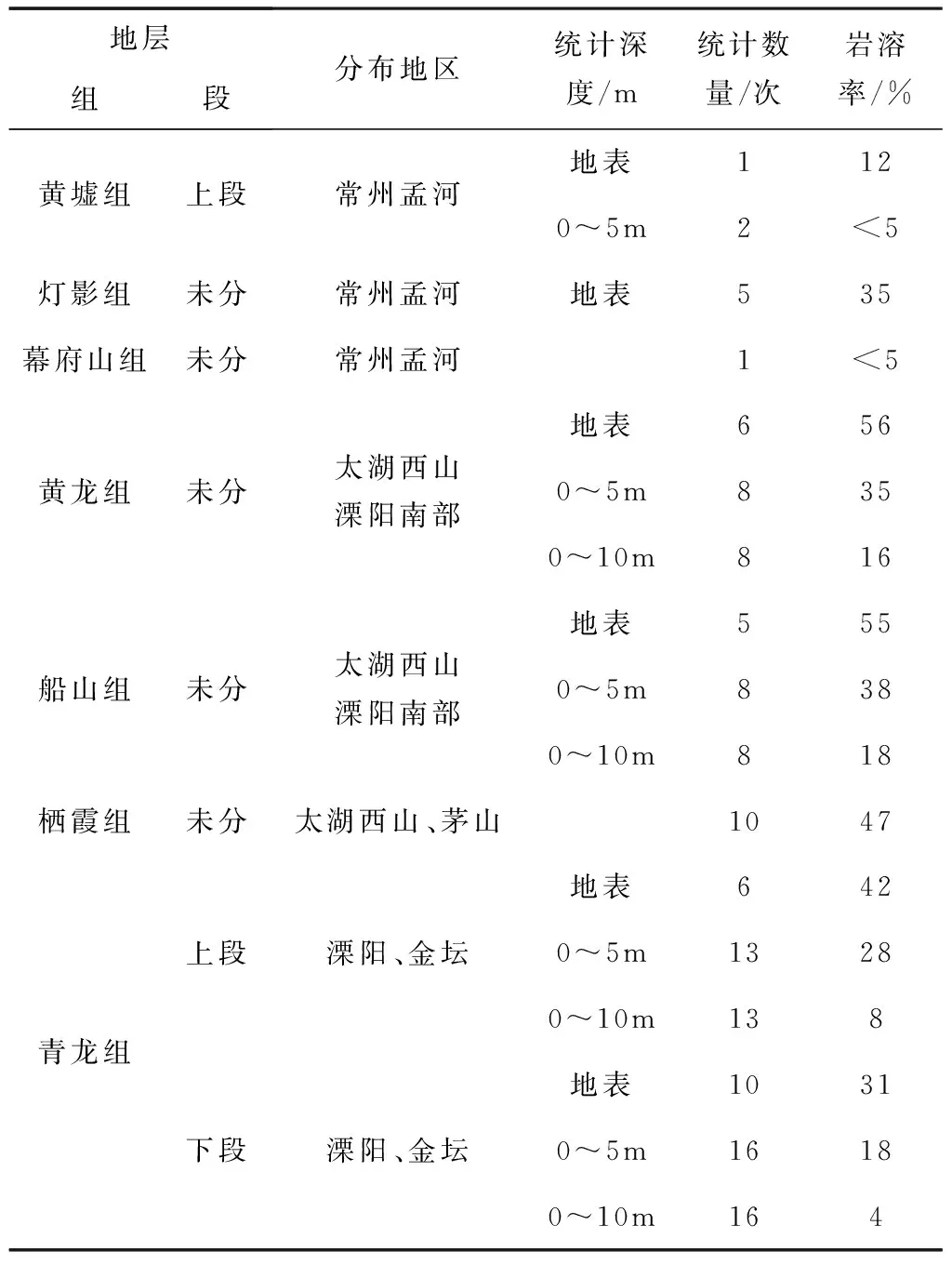

根据对不同地区、不同地层、不同深度的岩溶率的统计分析(表4),苏州常州地区的碳酸盐岩地层中,以石炭系黄龙组、船山组和二叠系栖霞组地层岩溶最为发育,岩溶率均达到45%以上;其次为三叠系青龙组和震旦系灯影组,岩溶率大于30%;震旦系黄墟组上段含较多泥质成分,岩溶不甚发育;震旦系幕府山组泥质成分高,岩溶基本不发育。奥陶系碳酸盐岩地层隐伏分布与第四纪松散层之下,由于埋藏深度大,岩溶发育程度差。

表4 研究区岩溶率综合统计成果表

初步按岩溶率可以将苏州常州岩溶地区的岩溶发育程度分为发育强烈(大于45%)、中等(30%~45%)、较差(小于30%)三个区(图14)。

图14 苏州常州地区碳酸盐岩岩溶发育程度分区图

岩溶发育强烈区主要分布于苏州市沿太湖、金坛茅山、溧阳千峰山等低山丘陵和吴中区望亭、木渎、张家港市金港等平原,低山丘陵区岩溶出露,平原区隐伏于第四系松散层之下,埋藏深度小于100 m。碳酸盐岩地层主要为石炭系黄龙组、船山组及二叠系栖霞组,岩溶发育。

岩溶发育中等区主要分布张家港市杨舍、塘桥、凤凰、等平原,隐伏于第四系松散层之下,碳酸盐岩地层主要三叠系青龙组(T1q)。

6 结语

(1)苏州、常州地区可溶岩为碳酸盐岩,赋存于震旦系黄墟组、灯影组、寒武系、奥陶系、石炭系黄龙组、船山组、二叠系栖霞组、三叠系青龙组、周冲村组等地层中,分布面积约932 km2。

(2)根据碳酸盐岩分布及岩溶发育特征将苏常地区碳酸盐岩分为太湖西山、溧阳南部山区、溧阳上黄等6个区。

(3)分析了苏州、常州地区岩溶发育的控制因素,初步按岩溶率将苏州常州岩溶地区的岩溶发育程度分为发育强烈、中等、较差三个区。