交通优化引导北京老旧小区空间改造设计

2021-11-10季臣臣陈佳盛余南宁

季臣臣,陈佳盛,余南宁

(1.北京当代科旅规划设计有限责任公司,北京 100044;2.南通华美建设工程有限公司,江苏 南通 226001; 3.深圳市城市规划设计研究院,广东 深圳 518049)

在二十世纪七八十年代,全国建设了大量的5层、6层的红砖楼社区,随着现代化生活的逐渐实现和老龄化时代的到来、再加上汽车对人生活的入侵,这些小区带给居民的生活感受越来越差。我国共有近16万个老旧小区,涉及居民超过4 200万户,建筑面积约为40亿m2,而这些小区短时间内不可能像棚户区那样被拆建,杂乱的小区环境使有经济条件的原驻民选择离开,也许未来这里就将形成一种新型的城市贫民窟[1]。近些年政府或社会团体等根据不同模式已经开始甚至已经完成部分小区翻新、美化和改造,如增加电梯、整治停车及绿化景观改造,仍停留在1.0阶段,下阶段根据人的生活习惯、生理结构、心理状态等方面,对小区残余空间进行综合的推敲,从而对此类小区的基本功能和展示面貌进行整体上的优化,希望通过地区整体视角基础上,以小区交通空间优化为抓手,通过典型小区案例改造设计,能够调整小区的功能和空间现状,使人真正成为空间的核心,使居民的生活更舒适、更有尊严的同时,能融入现代都市生活,削弱城市片区负空间极,从而对城市产生积极的推动作用。

1 北京老旧小区问题分析及近期整治分布情况

1.1 老旧小区重点问题判断

北京作为悠久历史的一线城市,老旧小区是学习苏联规划背景下的居住单元,如今存在的共性问题学者多有总结,如房屋建筑老化、基础配套设施不足、物业管理缺失以及景观环境无控制状态,而真正造成社区“拥挤感”的,其实是各种消极空间的广泛存在:违章停车占道侵占临街步行活动空间、居民杂物堆置或私搭私建、卫生垃圾相关基础设施较为落后、机动车占用人行空间等[2];另一方面,老旧小区已经滞后于城市建设发展,对外交通、配套、景观融入新时期城市发展难度较大[3]。通过笔者基本调研,在管理制度弥补之前,需要规划空间上的整体统筹和分配,尤其以交通优化为老旧社区改造的新抓手。

1.2 北京老旧小区基本分布规律

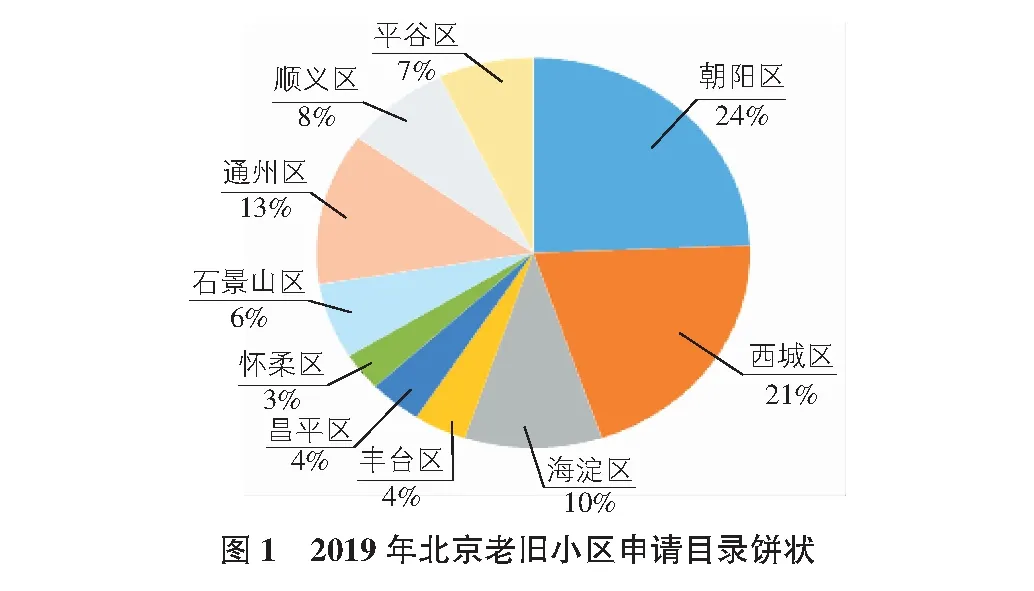

通过笔者对北京城区老旧社区的调研,北京城区及郊区县都有大量分布,其中根据北京市住房和城乡建设委员会公布2019年老旧小区综合整治项目目录进行抽样统计和位置有初步判断,老旧小区主要分布于朝阳及海淀区以内,以东南位置分布较为密集,而在老旧城区的社区周边市政、交通基础设施建设比较好,抢占着北京优质的地理位置资源,是代表城市面貌乃至城市精神的物质基础(如图1所示)。

2 北京老旧小区典型案例分析

本文多地调查,老旧社区基本形成的共性问题仍然较为严峻和突出,居民面临的问题和矛盾也长期存在,其中以80年代的老旧社区为主,拟定以北京朝阳区顺原里为典型老旧小区案例,以内外交通优化为切入点进行探讨和改造设计[4]。

2.1 顺原里社区基本情况

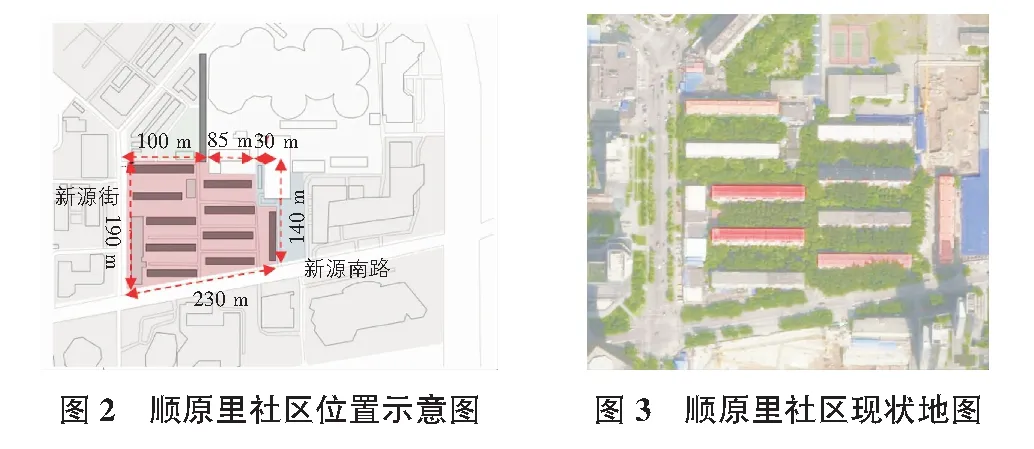

北京顺原里社区位于燕莎桥平安大厦以西、新源南路以北、新源街以东的区域,地理环境优越,交通便利,周边配套设施完善。本社区建于1980年,占地近3万m2,容积率约为1.4,小区内建筑为6层砖混结构,层高2.7 m,使用年限50 a,共10栋楼、600户。小区内部道路宽4 m,小区内生态良好,草木葱郁;此外小区内居民年龄大多偏大,是典型的老龄小区,见图2,图3。

2.2 现状小区内部面临问题

1)小区内部的交通混乱,集中表现在人车混行,人行道路长时间被机动车挤压到边边角角,使得小区内的居民生活没有安全感,尤其是小区内大部分行动迟缓的老年人群,仅有的外部公共空间也充斥着停车、随意摆放的生活用品和垃圾堆放等,如图4,图5所示。

2)过去陈旧社区的设计方案缺乏活动、互动的公共空间,大量的灰色空间不能明确,沦为堆放垃圾的死角;居民缺乏活动和交流空间,是现代生活人文关怀的缺失。

3)小区内部植物绿化死板,设计初期没有景观设计的参与,后期维护又缺乏有效手段;高大的乔木几乎与楼房等高,使居民缺乏亲切感。

2.3 现状小区外部问题

1)北京顺原里片区发展繁华,周边道路车流量巨大,如今北京交通井喷式发展,城市道路易造成拥堵,小区周边道路亦不例外,且周边地块停车呈现饱和状态(见图6)。

2)小区的周边高楼林立,充斥着各种高端酒店、商务办公或其他地标建筑物,该小区的建筑风格与周边和环境格格不入,小区基本功能落后,相对于周边的高端、现代形成反差(见图7)。

3)小区交通功能完全闭塞,融入不了城市交通系统,拖累城市此片区的发展,同时也是作为城市交通的一个节点被阻塞了。

3 交通引导改造的目标和坚持的原则

3.1 改造的目标

改造工作的根本目的是以改善交通为指引进行空间分配,进而创造安全、和谐、幸福的居住单元范本,以点带面式的推动模式,用较为低的成本实现高质量的城市空间的优化升级[5]。

3.2 工作中需要坚持几项原则

1)坚持以人为本的原则。

老旧小区内部交通改造是为了改善广大居民的生活环境,提高居住人群的生活质量,是真正意义上的造福人民,政府大量投资用于老旧小区改造,建设者的开发并不是交工以后就置之不理的,将以人为本的原则需要贯穿于建设到维护,尊重社区里人本位的思想,行人交通流线是人车分流最主要考虑的方面[6]。

2)坚持尊重传统的原则。

我国是有着五千年悠久历史的文明古国,每个城市都有着丰富的地域文化资源和人文特色,作为祖国首都北京这样的世界顶级城市,更需要传承文化遗产,对不同时期的建筑都需要尊重传统建筑[7],老旧小区的改造一定程度上保护城市与地域的人文特色。

3)坚持资源可持续发展的原则。

老旧社区是城市发展的烙印,要贯彻经济、社会和环境相协调的可持续发展理念,如今再将老旧社区重塑融入现代城市,使其成为具有高效率、节能、环保、健康、舒适、绿色生态平衡等特征的居住建筑环境,在老旧小区交通改造建设中,不仅要重视住宅园区道路的重塑建设,更要注重节约能源,采用绿色建筑材料,减少对社区内部环境的破坏,也是城市科学发展的方向。

4)坚持城市规划统筹兼顾的原则。

老旧小区的交通改造往往涉及多方面,社区周边乃至整个城市的环境、经济、交通、文化、商业等,交通流线改造同时需要站在城市片区发展的角度进行统筹规划,同时能发挥出其布局衍生作用,一定程度上变为城市片区的引导,是上下双方向发展的合理表现。

4 道路二层平台的架立

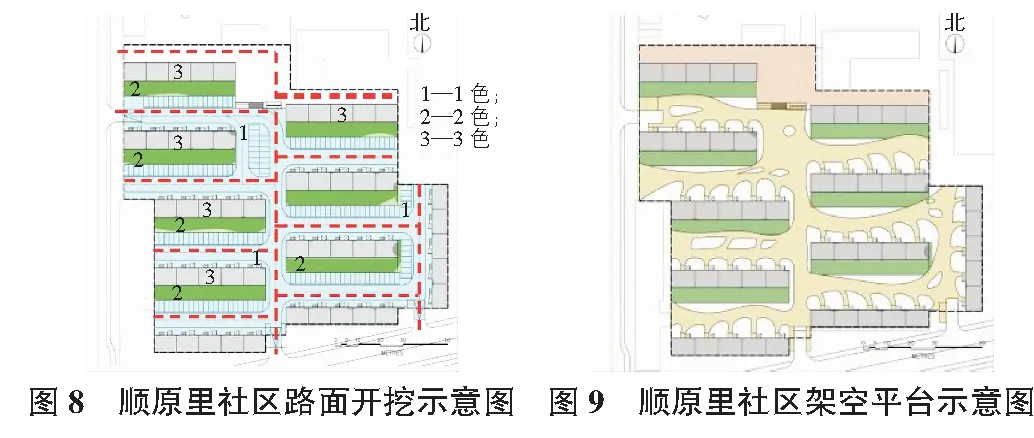

基于现有条件和现实基础,又急迫解决所面临的诸多问题,一抹平的推倒方案并不能有效实现,所以权衡所有条件后,集中解决主要问题,空中花园立体交通系统[8],其中心思想是对慢生活人行的优先尊重为核心,强调立体式分流交通和生态化公共交流空间[9],运用较低代价和切实的实施方案,将落后陈旧的社区推向现代化花园小区,见图8,图9。具体步骤如下:

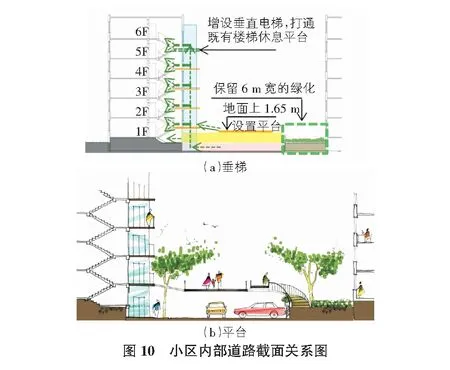

1)将小区地面往下挖1.2 m,1色(蓝色)为下挖区域,2色(绿色)为保留绿化,3色(灰色)为小区既有建筑;对1色(蓝色)区域下挖1.2 m工程量不大,可实施性很强;若满足消防要求需要下挖2 m。

2)下沉部分设置停车场地,能容纳近180辆车,如果改用机械停车方式则可以停300多辆,能很好的满足小区内业主的停车需求,对于城市片区的停车也是一种选择。

3)在地面以上1.65 m的高度内设置平台,平台将居民的活动和穿行的车辆区分开,使居民能够获得生活的安全感。作为人的主要活动区域,动静结合进行适宜的分区,方便人们进行多样性的活动,形成小空间流动空间包围静态大空间的格局,恰好能作为社区公共交流空间存在象征。平台如浮游的空中花园,其造型取意于自生命之树,树的干和枝,联系起了小区的各个角落。

4)活动平台的设计,结合保留的大面积绿化,使得小区的景观和绿化更具层次感,同时楼梯外部增设垂梯,电梯在梯段休息平台入户(见图10)。

5 居住区改造后成效和待解决的问题

5.1 交通引导居住空间改造成果

对于空间需要集中解决主要突出矛盾,这里通过分析可以从实体到精神方面分类归纳方案实现后的成果。

1)宏观城市更新系统方面,作为老旧小区之一,占据着城市区域内重要位置,也是城市交通系统末端环节,居住小区新增平台和下层路面的结合,人车分流、使用方便的安全交通体系。它在高程上对灰色模糊的外部公共空间进行再分配,完成了城市居住典型单元模块[10],在城市系统末端实现可复制性,若是以此进行推广改造,是实现城市变化从量变到质变的基础。

2)纵观居住空间方面,其作用扎扎实实落在了小区必须的使用功能上,将人流从被机动车挤压的残余空间缝隙中解放出来,实现了“人”作为小区空间的第一使用主体,以往居民交流被限制在入户门附近,或是室外绿植空间内,灰色空间被模糊的使用,不能界定出交通空间和逗留空间,信息交流机会被推在了设计之外,基于此部分的考虑,社区的再设计将公共交流引入空中平台,树枝状的造型对交流和交通进行适宜的区分和侧重对待,尤其在类似的老龄社区显得更重要。

3)微观景观及使用方面,行人不仅获得开敞视线,1.65 m平台楼间距和高度适宜,不会使得一层住户成“步行地下住户”[11],并保留绿化,减少平台对住户的影响。在不同的剖面位置,空间要素呈现着不同的组合方式。在小区里,居民成了真正的核心,建筑、绿化、景观、停车,通过空间的立体化处理实现了和谐[12],丰富的空间层次带给居民舒适且有意味的感觉。

5.2 工程实施所受到的阻碍

优化设计成果解决了主要矛盾的同时,还留有一些问题有待解决。

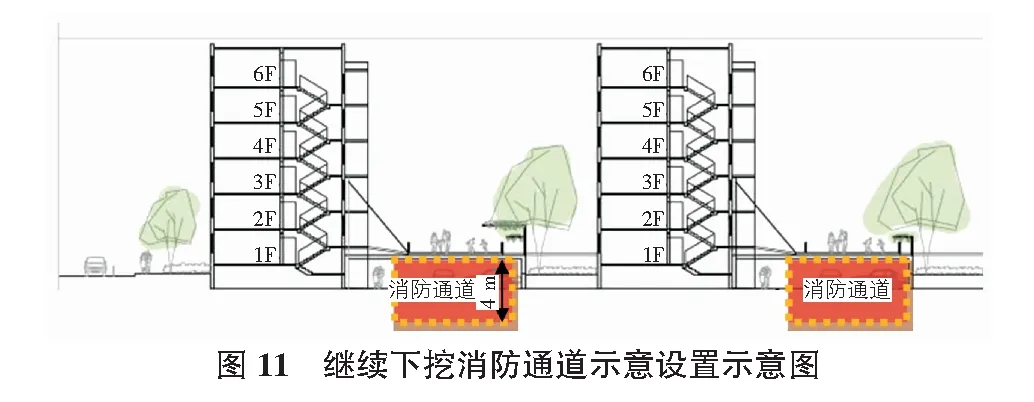

问题一:架空平台和下沉道路尺寸,以人行舒适度为标准,小区内部机动车行驶区域高度低于4 m,若符合现行消防规范标准,空中花园平台保持与二层齐平,需下挖2 m以上,以满足规范消防通道4 m×4 m的要求。

问题二:20世纪90年代之前的住宅没有很好的质量体系,下沉道路对现有建筑的扰动是基于计算结果上的,实际下挖施工中,挖坑的时候注意分块、跳仓开挖,利用基坑开挖的空间效应,并需要实时监测,见图11。

6 总结和展望

针对设计核心内容,在不同的剖面位置,空间要素呈现着不同的组合方式,在老旧小区里,亦或是城市规划单元内,城市居民成了空间的真正主体,将以人民为本的思想贯彻到实际项目中,在建筑、绿化、景观、停车等多个方面,通过空间的立体化处理实现了和谐,丰富的空间层次带给居民舒适且有意味的感觉。

目前,我国一直处于城市化进程中,城市更新从未间断,发展更偏向于智能化、大数据化和综合利用化。北京城只是众多城市中比较典型案例之一,同时是对二十世纪八九十年代的小区改造,今后还需要对其他城市、90年代以后建设的小区进行改造[13];本文所探讨的常规一般老龄化小区呈现出来的问题简单明了,设计解决方案容易理解和把握,以交通导向为指引是提供一个全新的思路和方向,今后用于实际工程中,也是一种理论支持,同时随着未来城市发展,老旧小区的存在仍然会持续下去,同时也将会受到更多的关注,所受到的限制性的阻碍也有会有很好的解决方案;如今只有对现阶段的状况的把握,提出具体解决方案,同时也是迈出前进的一小步,才能对将来的同类社区的空间不同方案研究进行拓展和延伸,推演至区域乃至整个城市都是有着积极意义。