内在精神和外在形式的完美结合

—— 新编黄梅戏《新四军母亲》简评

2021-11-06李光南

□ 李光南

从艺术的本质上看,所有的艺术品都是内在精神和外在形式的统一。没有内在精神的东西,所呈现的形式再完美,也是苍白的,没有感染力的。相反,一味强调内在精神,而忽略或者忽视其表达方式和表现形式,都是不可取的。从宋元时期的杂剧到明清时期的传奇和地方戏,都非常注意和观众的沟通和互动,使戏曲成为老百姓耳熟能详的娱乐形式和艺术形式。这也就是中国戏曲久盛不衰的秘密所在。

中国传统的戏曲精神无外乎两点,惩恶和扬善。这两点又是辨证的,惩恶是为了扬善,扬善也是为了惩恶。因此,中国戏曲的审美就是审善。但不管这种善或者恶,都是真实的,因而具有感染力。这本来不是一个问题,但在现代戏创作上就变成了问题。我们有不少的现代戏违背和脱离了艺术创作的原则,图解和篡改了艺术精神,在注重外在形式呈现的同时,却不注重内在精神的塑造,从而使一些题材很好的作品变成了“赝品”,使一些本来感人的人物和事迹变得煽情和矫情,让人起鸡皮疙瘩。最近,看了由国家一级编剧王训怀创作、潜山市黄梅戏剧团演出的新作《新四军母亲》,我大为惊讶,现代戏,尤其是一部革命历史题材的现代戏会写得这么好,演得这么精彩!甚至动摇和颠覆了我以前对现代戏创作的某些成见。

可以这样说,一台戏的内在精神是由编剧提供,最终由演员体现的。《新四军母亲》这部戏的内在精神是什么?她和其他现代题材,尤其是革命历史题材的现代戏中的“母亲”形象有什么差别,或者是审美和艺术上的独特性?在看过《新四军母亲》这部戏前,我看过著名蒲剧表演艺术家任跟心主演的《土炕上的女人》,著名评剧演员王平主演的《母亲》,还有著名沪剧表演艺术家华雯主演的《挑山女人》。《土炕上的女人》写的是一个“母亲”的付出,她把一生的心血都用在哺育革命后代上,表现的是“付出精神”;《母亲》写的是一个“母亲”的奉献,她先后把五个儿子和丈夫都送到革命队伍,为新中国抛头颅洒热血,表现的是“奉献精神”;而《挑山女人》则在丈夫死后,用自己柔弱的身躯撑起了一个苦难的家庭,表现的是“忍耐精神”。《新四军母亲》和前三个母亲都不一样,她为了掩护和救治新四军伤员,牺牲了女儿,变卖了赖以生存的耕地的老牛,最后自己也壮烈地牺牲了,表现的是一种“牺牲精神”。这种精神更有悲剧的力量,更激起人们心中的正义感,更有强大的艺术感染力和审美的教育意义。有意思的是,这“四位母亲”居然都有原型。陈毅同志曾经说淮海战役的胜利是老百姓用“小车”推来的,习近平总书记也饱含深情地说,渡江战役的胜利是老百姓“小木船”划来的,实际上,“推来”的,“划来”的,只是表现形式不一样,实质上都是“牺牲”来的。

可以这样说,我们革命的胜利,是党指挥的人民军队的功劳,也是老百姓的功劳,是军民团结的结果,正如毛泽东同志所说:“军民团结谁能敌”。但说是一回事,做起来又是一回事。尤其是革命历史题材的现代戏,要“闯三关”,即生活的真实、历史的真实和艺术的真实问题,缺一不可,偏一不可,要做到三者的有机统一和融合。从这一角度讲,王训怀是编剧中的“巧匠”。这次,在《新四军母亲》的创作上,编剧就很好地抓住了革命题材,尤其是革命女性题材创作的主题上的最根本的东西。这种“牺牲精神”,一方面是中国几千年来传统女性的可贵美德,另一方面,是一种“隐喻”,这个母亲具有广泛性的意义,她代表的是我们人民。是我们为了新中国的诞生,为了中国革命取得成功的无数劳动人民!她们才是最值得我们歌颂的对象。

在表现这种“牺牲”的内在精神上,编剧体现了很高的“技巧性”。因为考虑到原型对创作空间的制约,作者在忠实原型的基础上进行了人物环境合情性和人物性格合理性的创作,撷取了几个能打动观众的节点,加以渲染和聚焦,从而取得了意想不到的艺术效果。剧中女儿的“死”,表面上看,似乎是为了自己心爱的“老母鸡”不被清乡团的匪兵夺去,保护“老母鸡”而被清乡团匪兵残酷杀害的,实际上,女儿一直担任着“站岗放哨”任务,“老母鸡”始终陪伴着她,即便是新四军伤员需要营养,她也不同意让母亲杀了这只鸡,女儿把这只鸡当成了自己的精神寄托和在物质匮乏的年代对物质生活的向往。但清乡团的匪兵不理解这一点,在他们眼中,老百姓的生命还没有一只鸡重要,为了一只鸡,可以杀一个人,甚至是更多的人。这也从侧面向我们揭示了国民党反动派违背人性、不体恤百姓的反动本质,这就是他们为什么不得人心,为什么最终会走向失败的根本原因。女儿的死对于母亲的打击是致命的,因为女儿是母亲生命的延续,是母亲的精神支柱。这里有个情节设置很感人,母亲捧着新四军战士送给女儿的带血的棉袄,倾诉着对女儿的思念,表达着对女儿关心照顾不够的悔意,激发出来的是对敌人的恨和对新四军的爱。

如果说,失去爱女是母亲心中迈不去的一道坎,那么,失去老黄牛则是母亲精神上越不过的山。大家都知道,在农耕时期,一头老黄牛对于一户农民家庭的重要性。可以这样说,孩子死了,家庭其他成员还在,孩子还可以生,日子照常过,但耕牛没了,一家人的日子也就遇到了灭顶之灾,或者是卖儿卖女,或者是出门乞讨,如果没有奇迹出现,是很难有翻身机会的。因此,耕牛是老百姓赖以生存的物质条件和精神依靠。作为一位普通的农村妇女,为了救治新四军伤员,在身无分文的情况下,决定卖掉耕牛,这种牺牲精神是伟大的,她实际上将自己未来的日子提前支出了,这也为后面,面对国民党反动派爪牙的淫威,毅然选择了死亡做了铺垫。一个连自己耕牛都能献出去的女人,为了信念,还有什么不可奉献的?

在我看过几部表现“母亲”的戏中,《新四军母亲》是唯一“牺牲”的“母亲”,这让人震撼,更让人悲悯。为了保护新四军伤员,她没有轰轰烈烈的壮举,只有默默的牺牲。她死在敌人的皮鞭下,但她更是死在自己的信念里。她没有把死亡当成恐惧,也没有把死亡当成解脱。她只是把死亡当成了自己作为一个母亲精神的“救赎”:那就是对美好东西的最终追求。而这种美好,她其实在认识上是模糊的,但本能地感觉确实那么肯定和坚决。这就是“老百姓”!是我们革命的“成功之母”!是我们共产党人成长和壮大的“坚强土地”!面对他们,我们每一个共产党员除了默默地坚守我们的“初心”,我们还有什么需要说的和解释的?

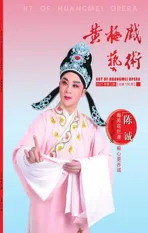

《新四军母亲》这部戏为我们提供了值得思考和玩味的“精神”力量,而这种“能量”的加速是演员提供给我们的。我们不得不说,演员在这部戏中的表现。陈晓玲是我比较熟悉的演员,在生活中,她可能像一滴水融入一盆水那样普通,你无法在那盆水中把她区分开来,但到了舞台,她就像春天向阳坡地上的蒲公英,率先露出她的嫩芽,在你不经意间突然开放出了非常醒目的花朵。可以说,这是一个为舞台准备的演员,或者说是一个活在舞台上的演员。在《新四军母亲》这部戏中饰演“新四军母亲”陈桂珍,她的表演无疑在原有的作品基础上实现了突破,体现了作为一个演员的成熟。她在人物形象的塑造上是“精确”的,尤其是那双眼睛会说话,在新四军伤员面前,她的目光中充满了慈祥和善良,很好地体现了母亲的亲和力和“军民鱼水情”,在女儿面前她的目光充满了怜爱,特别是女儿死后,她紧紧抱着女儿的血棉袄,眼神中表露出的心理上的无望和悲哀,而这种无望和悲哀又必须在新四军伤员面前隐瞒起来,无法畅意地宣泄,只能是默默地彷徨在血棉袄上,是那么自然,让观众也感到心酸和无助,那是一种人性或者是“母性”的真实表达。陈晓玲在剧中的唱腔非常有特色,这种特色倒不是完美性,而是其“精准”性,实现演唱和角色的一致性,不是为唱而唱,也不是为演而唱,是“演唱”!

在《新四军母亲》中,还有一个演员的表演也可圈可点,这就是饰演“丈夫”华心芳的汪卫国。我看过不少汪卫国的戏,也看过不少他和陈晓玲搭档的戏,总体感觉他在台上有爆发力,音色纯正,唱腔韵味浓郁,收放自如,表演得体,温文尔雅。但这次他饰演的“丈夫”让我大吃一惊,因为这完全不是他过去的“戏路”。可以说,这台戏赋予汪卫国表演的空间并不广阔,他属于“绿叶”型的角色——从舞台呈现作用上看,他属于“小角色”;从人物的塑造需要看,他是“配角”。但正如斯坦尼斯拉夫斯基所说,舞台上只有“小演员”,没有“小角色”,汪卫国在《新四军母亲》中的表现就证明了这一点。他演的虽然只是一个“小角色”,一个老实巴交的农民,并且是一个“怕”老婆的农民。但就是这样一个男人,在救治新四军伤员上,却和老婆的立场和决心一致,默默地做了大量工作,尤其是为伤员提供养伤的物质基础。但一个农民,尤其是在深山老林里,能够提供的食物太有限了,妻子忍痛要变卖心爱的“老黄牛”,作为丈夫,他为不能提供温饱而惭愧,但又为失去耕牛而痛苦。更重要的是,在救治新四军伤员上,他不能表现出任何“落后”的情绪,这些复杂的内心情感,汪卫国把控得非常准确到位。

一台戏的成功仅靠主演不行,更需要大家的配合。潜山市黄梅戏剧团有一批实力不可小觑的演员群体,舞台上的他们,都有一定的艺术素养,这就是他们的希望所在。我祝他们越走越好,不断给舞台带来清风,给观众带来惊喜。