长江航道承载力影响因素体系结构

2021-11-05赵艺为

【摘 要】 为深入研究航道承载力,研判长江航道承载力的影响因素结构及各影响因素之间的互动关系,根据航道承载力的定义构建“供给层―需求层―开发层”影响因素体系的层次结构,通过系统学理论对各层次影响因素进行分析,确定各层次的主要影响因素;构建基于航道自身条件(供给),承载“生态―经济―河流多功能利用”的协同需求,同时考虑影响航道开发能力的航道承载力影响因素体系。

【关键词】 水路运输;内河航道;长江航道承载力;影响因素体系

0 引 言

长江航道的航道承载力作为新兴的概念,旨在促进长江航道建设与生态、经济、河流多功能利用等多目标协同发展。赵艺为等[1]将航道承载力的概念定义为航道基于自然禀赋,在一定社会经济与技术条件下,响应生态、航运、防洪、用水等多目标协同需求而能够开发的最大航道尺度;王其藩[2]从航道承载力的概念上分析,结合系统理论,认为航道承载力是一个开放性系统,具有复杂时变性、多变量、多重复杂反馈、反直观性、多目标性和动态性等动力学特征;杨光明等[3]认为航道承载力系统不是简单的子系统叠加,而是通過复杂耦合而成的一个集非线性与不确定性为一体的复杂体系。因此,通过对航道承载力系统内部影响因素的结构与影响因素之间的反馈机制进行分析,可以实现对该系统中影响因素的行为及互动路径进行整体研判,进而为后续计算航道承载力的模型构建奠定基础。

1 航道承载力影响因素体系层次划分

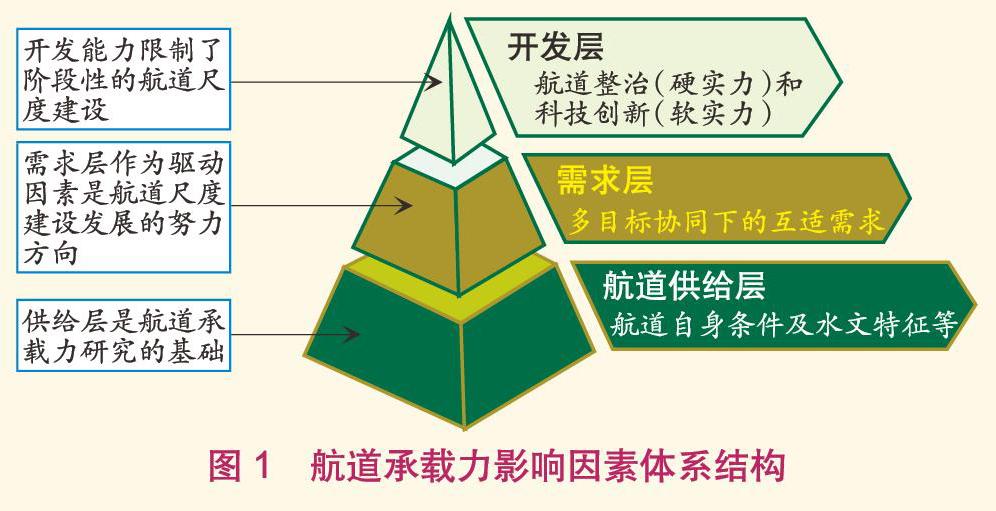

根据航道承载力的定义及内涵,航道承载力影响因素体系是基于航道自身条件(供给),承载“生态―经济―河流多功能利用”的协同需求,同时考虑影响航道开发能力的体系。本文的影响因素是指与航道建设具有一定直接或间接影响关系的因素,尽可能涵盖大部分与航道承载力相关的因素以体现航道承载力的普适性,但这不意味着每一段航道建设过程中这些因素都是同时制约航道尺度提升的关键因素或重要因素,且不同航段受到这些因素的影响程度不同,要根据不同航段的特征进行着重分析。航道承载力影响因素体系结构见图1。

从图1可以看出,航道供给层因素是航道承载力的基础,需求层因素是驱动,开发层因素是保障。三角结构是最稳定的结构,航道承载力如果想要达到稳定的结果,航道供给层、需求层、开发层等3个因素层缺一不可。稳定的底座是保障航道承载力发展的基石,需求层因素对航道尺度具有协同影响,而阶段性的技术手段(开发层)会影响本阶段所能达到的最大航道尺度。

1.1 供给层

航道供给层主要考虑的是当前航道自身自然禀赋条件及特征,是航道承载力开发的基础,流量、流速、泥沙等航道现状,以及其演变趋势和自然条件等因素直接影响当前航道尺度的建设,进而影响航道承载力的供给能力。

由于航道本身是线状的,因此航道中可能存在的一些极端航段会对航道尺度建设具有“一票否决”的影响能力,进而限制自然禀赋条件下航道尺度的提升空间,充分响应定义中的“航道基于自然禀赋条件下”的内涵。

1.2 需求层

需求层反映了航道承载力受到内部多目标发展需求因素的影响。传统航道建设主要考虑经济发展对航运的需求,忽略了生态及河流多功能开发的需求或仅仅将其作为简单的约束。这一要求显然难以满足现代航道发展的需要,因此航道承载力需求应综合考量多因素的共同影响,实现协同发展的目标。

航道承载力需求层因素主要包括经济、生态、河流多功能利用三大目标,与定义中“在一定社会经济与技术条件下,响应生态、航运、防洪、用水等多目标协同需求”的内涵相匹配。[4]

1.3 开发层

开发层主要考虑航道整治和科技创新两类影响因素。航道整治因素包括航道建设投资、生态化手段(生态保护工程)、水利工程、防洪工程、制约工程等,其主要功能在于提升航道工程中的生态保护能力、航道尺度和防洪能力,是提升航道承载力的硬实力。采用科技创新手段实现航道智慧化、信息化、绿色化的发展,提升航道服务能力,进而提升航道承载力的软实力。

航道承载力概念具有极限概念,但在实际航道的研究中,航道承载力现状水平与研究计算过程中的航道承载力极限值往往具有一定的差异,因此将开发层的相关影响因素纳入实际分析中将有助于缩小两者之间的差值。

2 航道供给层影响因素

2.1 供给层影响因素层次划分

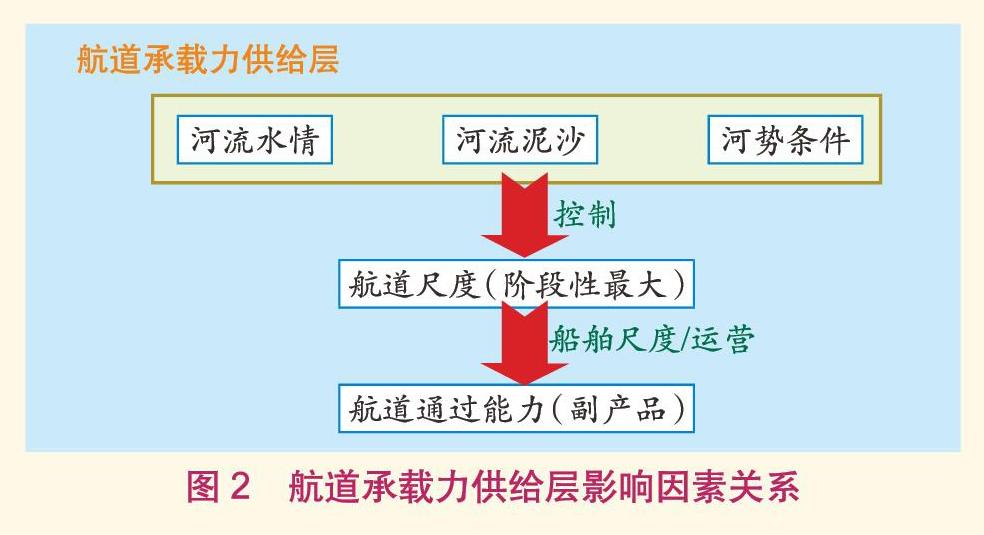

航道供给层是航道承载力的基石,是自然因素对航道尺度的影响,主要体现3个方面:

(1)河流水情,指航道尺度受到径流量、流速等河道水资源因素的影响;

(2)河流泥沙,指航道尺度的稳定性受到泥沙条件因素的影响;

(3)河势条件,指航道尺度的建设规划、工程实施的难易程度受到滩槽稳定性、极端航道特征等因素的影响。

2.2 供给层主要影响因素

供给层是航道承载力的基础影响因素,主要体现在航道尺度受到河流的水情、泥沙和河势条件等因素的影响。水资源是航道发展的重要资源,航道尺度受到河道水位、径流量、流速、泥沙、河势等水文特征因素影响,这些因素有可能在一定程度上限制航道建设开发的尺度。航道供给层主要通过河道的水文特征(流量、流速、泥沙条件及河势条件)直接限制航道尺度的建设,影响了当前航道尺度下的运输能力,进而影响供给层面下的最大航道尺度。航道的极端碍航因素主要有枯水浅滩、洪水急滩、枯水险滩、河势不稳定、现有桥梁限高等,一旦出现瓶颈问题将直接否定整个航道尺度的提升。此时航道承载力在多种自然因素(水文条件、河势条件、碍航因素)的影响下能够达到的航道尺度是在本阶段能达到的最大值。航道承载力供给层影响因素关系见图2。

3 航道需求层影响因素

3.1 需求层因素层次划分

3.1.1 生态目标

生态目标因素是指反映流域生态效益受到航道建设、运营影响的因素,通常具有正负多种影响关系。生态目标是航道承载力发展中多目标协同研究运行的重心,生态子系统为多目标系统提供水资源以保证各子系统可持续发展,从生态环境保护、生物多样性、节能减排等方面体现其功能及定位,其中生态用水可以作为综合衡量生态目标可持续发展能力的重要因素之一。航道承载力对生态目标因素的考量,既为了满足生态目标,又为航道建设过程中应该注意哪些因素的影响提供依据,进而为后期评价航道承载力的现状奠定基础。

人类在开始改变自然的行为之前就应该充分考虑生态发展的需求,因此航道承载力同样应该重视生态需求对其的影响。然而,生态目标因素可能同时还具有不同效应:一方面是造成生态负效应的因素,如航道尺度加大导致水生物多样性及护坡植被遭到破坏、船舶行驶过程中产生的污染排放等,因此在进行航道承载力极限值的研究中必须充分考虑在航道建设及运营的过程中降低其负面效应的需求;另一方面,由于水运特有的能耗低、节能减排、成本低等优势,航道承载力的发展会促进水运经济性、生态性的提高,吸引更多的转移货运量,宏观层面提升生态总效益。另外,采取一定的生态工程手段不仅能降低生态的负效应,甚至还能提升生态环境的现状水平,进而促进航道建设。

3.1.2 经济与航运发展目标

经济和航运发展需求是航道承载力发展的驱动因素,是航道承载力的动力,经济与航运发展需求层从货运需求目标、运输经济性目标两方面推动航运需求增长,对航道的建设水平、服务水平等提出更高的要求。

经济与航运发展目标(驱动目标)是指经济社会发展的需求对航道尺度建设提出要求,是一种正向关系。航道建设与经济发展之间是双向促进的关系,因此航道尺度建设如果脱离经济目标的考量就偏离了航道建设支撑经济发展的主线。航道承载力主要受到经济效益与降低成本的驱动影响,其中经济效益对航道承载力的驱动影响主要表现为经济发展对航运的需求,主要表现形式是GDP、工业总产值、产业结构、水运成本等因素对水路货运量与运输经济性的目标需求,进而对船型尺度提出要求,从而驱动航道尺度的提升。另外,经济发展对航道信息化、智慧化的服务需求也越来越高。

3.1.3 河流多功能利用目标

河流多功能利用目标层中最重要的因素是“人”,人类的行为活动影响航道承载力,主要包括防洪目标、水资源优化配置等方面对航道承载力的发展提出的新目标。

河流本身具有航运、防洪、发电、供水、景观等多种功能,且这些功能与“人”的高质量发展息息相关,因此航道承載力在研究多目标协同下的最大航道尺度时必须尽可能满足河流多功能利用的协同发展的需求,主要包括水资源综合配置、防洪等因素对航道尺度的要求。水资源综合配置目标因素主要表现为生活、经济、农业、发电用水、取水工程等对航道水位和通航效率的影响。航道建设应尽可能实现航电一体及高效水资源综合运用的目标;防洪对保护人民生命和财产安全与经济安全具有重要意义,是不可忽略的重要影响因素。航道尺度提升对防洪目标的影响主要体现在对河道行洪、堤防工程和河势等3个方面的影响,其中,对河道行洪的影响通常根据水位壅高和阻水率来反映,对堤防工程的影响表现为近堤的壅水和流速增大,对河势的影响则根据分流比变化和流速变化来衡量。为了满足航道尺度提升的需求,航道建设必须保障水深的要求,因此河道局部航段会收窄,进而产生水位雍高影响防洪目标的实现,导致防洪部门不支持该航段的尺度提升。

3.2 需求层主要影响因素

3.2.1 生态目标因素

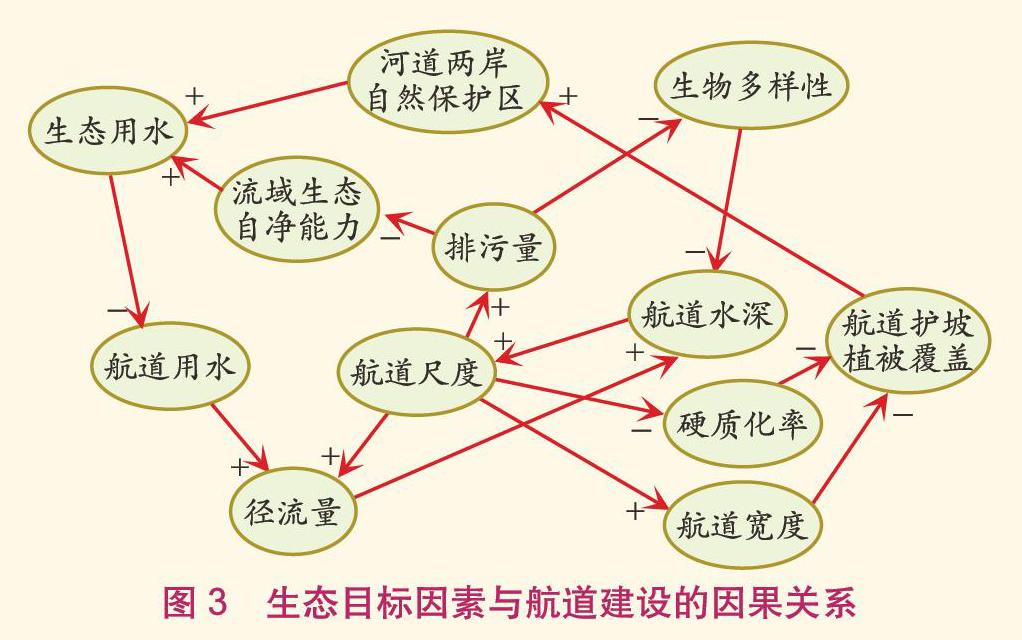

生态目标因素是航道承载力需求因素研究的核心,为航道承载力系统提供水资源以保证各子系统可持续发展,从生态环境保护(生态用水、流域生态自净能力、航道植被覆盖率等因素)、生物多样性、污染排放等方面体现其功能及定位。生态目标因素与航道建设的因果关系(见图3)为:

(1)生态可持续发展及航道建设均以水资源供给为基础,生态可持续发展与航道建设二者对水资源的需求不同,河道水资源供给受到自然条件的限制,会造成生态用水(生态适宜流量)与自然径流量一定程度的不匹配,因此生态用水与航道用水之间具有一定的矛盾性;

(2)航道水深加大,会在一定程度上降低水生态的生物多样性,航道宽度拓宽及整治工程增加将会破坏护坡两岸的植被覆盖及自然保护区发展,因此航道尺度提升可能对流域生态环境的可持续发展产生负效应;

(3)航道尺度增大,会促进船舶大型化发展,进而支撑港口服务水平发展。但同时船舶大型化发展可能造成污染排放量的增长,对生态目标的自净功能产生压力,迫使其净化过程需要利用更多生态用水进行修复净化,此时的生态用水可能大于航道用水,但实际的径流量不足以满足因航道尺度提升产生的更高的生态用水需求,对航道尺度提升也存在一定限制;

(4)航道尺度增大,需要足够的径流量维持航道基准面水深,航道用水(主要体现在航道水位利用)需求就会增长;

(5)在进行航道整治工程时,如疏浚和炸礁直接影响到工程区生物存活状态,会在一定程度上降低水生态的生物多样性。同时整治工程将会导致河床硬质化,进而降低植被覆盖率,航道宽度增加可能会侵占自然保护区用地。

3.2.2 经济与航运目标因素

经济与航运因素是对航道承载力发展的动力性因素及经济性(经济成本)发展目标的描述。经济因素从基础设施投资、经济发展规模、经济发展结构等方面推动航运需求的增长,对航道的建设水平、通航效率等提出更高的要求。基础设施投资作用主要体现在固定资产投资额、交通运输业基础建设投资额、水运建设投资额等对航运(港口、航道、船舶)基础建设的拉动作用。经济与航运目标因素的因果关系(见图4)为:

(1)产业结构调整对货运结构及GDP都具有正向反馈作用,货种结构影响船舶尺度的预测,船舶尺度与航道尺度又具有同向变化的关系;

(2)产业结构优化升级促进工业总产值的增长,提高水路货运量的需求,提高对船舶大型化的需求,进而提高对航道水深的要求;

(3)航道尺度的提高,有利于提高通航能力,降低水运成本,进而使水运具有更强的竞争力吸引公路或铁路运输转移货运量,提高水路货运量,促进航运业产值及工业产值的增长,进而实现GDP的增长;

(4)GDP的增长会提高固定资产投资额,进而影响航运业投资额,加大船舶尺度与航道尺度建设的资金支持力度,水路货运量的增长进一步刺激水运业投资额的增长。

3.2.3 河流多功能利用目标因素

河流多功能利用目标层中最重要的因素是“人”,人类的行为活动影响航道承载力,主要包括社会发展水平、生活用水、科技发展水平等方面在对航道承载力的发展造成压力的同时又具有正向拉动的作用。河流多功能利用目标因素与航道尺度的因果关系(见图5)为:

(1)人口增长促使人口结构发生变化,致使消费结构同向变化,影响货种结构与之同向变化,进而影响船舶尺度变化,影响船舶大型化发展,使航道尺度同向变化;

(2)航道尺度增大,航道通过能力会随之增长,因此可以承担的水路货运量就增大,航运业得到发展,就会提供更多的就业机会,可以更好地支撑人口高质量增长;

(3)航道尺度增大,會承担更多的水路货运量,对港口发展提出更高的要求,港口货物吞吐能力也与航道通过能力具有同向变化关系;

(4)人口总量增长使得用水需求及用电量需求增长,同时生活污水排放量增长,促使社会部门对内河水资源的供水量需求增长。供水量需求增长致使河道取水或发电(水位差)后水位下降,可能不足以满足航道用水(航道可利用水深)需求,另外还要受到防洪限制水位及荣枯水位的影响,难以保障航道水深,进而影响到航道尺度的建设。

(5)航道尺度提升,可能造成局部航道收窄,抬高雍高水位,对行洪不利,与防洪限制水位呈负相关。

通过上述分析,除去与供给层要素有交叉的因素,本文将同类影响因素进行归类或细化。航道承载力需求层影响因素是以生态效益为重要影响因素并兼顾经济与航运和河流多功能利用发展需求的多层次影响因素结构。

4 航道开发能力层影响因素

4.1 开发层影响因素层次划分

航道开发层影响因素分为两个层次:

(1)界定航道承载力的航道尺度开发或极限尺度需要工程建设(硬实力)的辅助,而在航道工程建设过程中,生态因素不仅是建设过程中的限制因素,生态保护更是在工程设计或施工过程中要达到的目标,因此生态修复工程是必要手段;

(2)在当前的航道供给水平(航道尺度不变)下,运用多种数据化、信息化等科技创新手段提升航道的通过能力、通行效率、服务水平,充分发挥当前航道尺度下通航效率(软实力)的最大效应。

4.2 开发层主要影响因素确定

开发层主要影响因素有两个层面:

(1)航道开发层的重要手段之一是航道整治(称硬实力),是航道极限尺度实现的基础,受到技术条件、资金投入、工程建设等影响,主要包括:航道建设投资额、制约工程、生态工程、水利工程的实施及技术条件。为响应国家生态保护的政策要求,需要特别重视航道建设工程中的生态环境影响度。在规划航道建设工程时必须明确各类生态保护区(生物、植物、湿地等)的等级及对航道建设中水动力、流量、流速的要求,着重加强或提高航道与生态目标的适宜程度进而降低航道工程建设过程中河流栖息地条件改变对河流生物群落的影响,例如生态护滩技术、生态修复及补偿措施、船舶工程/航道工程生态化等工程技术。航道的建设投资额是航道建设的经济保障,是先行条件。航道建设过程中不能忽视用水(生活、工业、生态、发电等用水需求)、防洪的要求,因此需要充分考虑水利工程、制约工程、生态工程的影响因素。

(2)在科技和管理创新层面(称软实力),主要影响因素有智慧航道建设、新船型开发、运输组织模式优化、水资源优化配置、现代化服务提升等方面。这些影响因素在不改变航道尺度的前提下能够最大限度地提升航道运行的综合效率,提升航道承载力的软实力,进而提升航道承载力的综合能力。航道承载力开发层影响因素关系见图6,开发层影响因素见表1。

5 总结与展望

本文从定义及内涵出发,构建了以航道资源供需(供给层、需求层)为骨架,开发能力(开发层)为提升手段的“供给层―需求层―开发层”影响因素体系。运用系统学原理从以上3个层次的影响因素与航道之间的因果关系进行分析,提出影响因素体系的框架,并进一步深入分析确定航道承载力的重要影响因素。

航道承载力是个复杂系统,所涉及的子系统及影响因素复杂且庞大,其研究内容横跨多个学科领域,因个人知识水平的深度与广度的局限而可能论述得不够全面;长江流域的上中下游在河道条件、经济水平、生态需求等因素中存在差别。因此,在针对不同河段的研究时,影响因素的选择应该有所侧重、删减并进一步完善。

参考文献:

[1] 赵艺为,张培林. 长江航道承载力概念研究[J]. 水运工程,2018(3):124-128,165.

[2] 王其藩. 系统动力学[M]. 上海:上海财经大学出版社,2009.

[3] 杨光明,时岩钧,杨航,等. 基于系统动力学的水资源承载力可持续发展评估――以重庆市为例[J]. 人民长江,2019(8):6-13,51.

[4] 赵艺为,张培林,陈沿伊. 长江航道承载力影响因素体系构建[J]. 哈尔滨工程大学学报,2018(9):1498-1504.