雪芹原笔费思量

——从甲戌本《石头记》“秋流到冬尽”说起

2021-11-05陈传坤

陈传坤

(阜阳日报社 副刊部 ,安徽 阜阳 236000 )

由王立平作曲、陈力演唱的歌曲《枉凝眉》,是1987年版电视连续剧《红楼梦》的主题曲,其依据曹雪芹著《红楼梦》(或曰《石头记》)第五回中第三支曲子《枉凝眉·一个是阆苑仙葩》而作,主要表现小说主角贾宝玉与林黛玉爱情破灭的故事,格调高雅,意境非凡,一唱三叹,深得亿万观众和读者的喜爱。特别是在演艺界,30年来在各种传统器乐里都有演绎,已成为民族经典乐器入门的必选曲谱。

但是,如此一首经典歌曲,其中“秋流到冬尽,春流到夏”这一句中的“尽”字,在各种《红楼梦》版本中表现不一,曹雪芹原稿究竟是“秋流到冬尽”还是“秋流到冬”,红学界迄今尚无定论。类似的“返祖”异文,在《红楼梦》前八十回中还有不少例证。

2021年,适逢新红学百年诞辰,红学界掀起一股纪念新红学的热潮。有鉴于此,兹举数例《红楼梦》抄本“返祖”之异文并予以诠释。抛砖引玉,敬请方家教正。为说明和比对异文,文中保留了个别繁体字、异体字。

一、是“秋流到冬尽”,还是“秋流到冬”

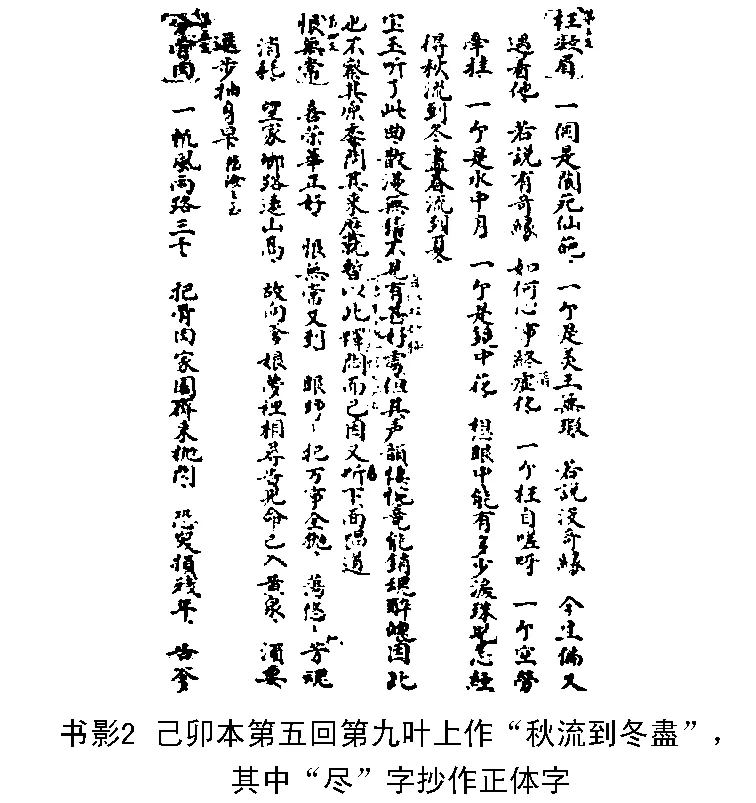

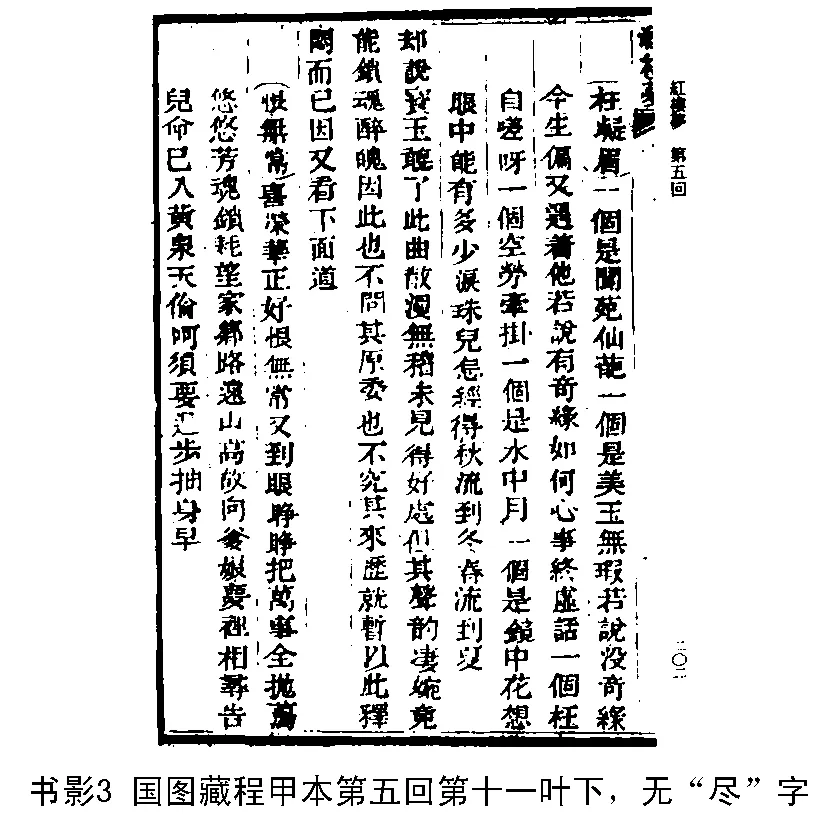

细究起来,现存十几种《脂砚斋重评石头记》“古抄本”中,惟独列藏本缺少第五回文本,甲辰本和程甲、乙、丙本并无“尽”字,其他诸如己卯本、庚辰本、戚序本、舒序本等俱有“尽”字。而此“尽”字的抄写法,各抄本又分为俗体和正体两种。

更为特殊的是甲戌本,其原文墨抄作“盡”字,后又墨笔圈去,与程本一样作“秋流到冬,春流到夏”。

关于此曲异文问题,红学家陈毓罴先生较早关注,认为“尽”字应如杨藏本所改,作“又”字:“抄本中常把‘盡’字简写为‘尽’,下面两点若写得小,和‘又’字形似易混”。并注解:“按此句有‘尽’字,殊费解。若属上,则‘冬尽’难以成词,且易使人误解为眼泪从秋到冬业已流尽。若属下,‘尽春流到夏’也不成话”[1]。

那么,《红楼梦》或《石头记》原本中有没有这个“尽”字?笔者认为,可以从甲戌本的墨笔点改上发现蛛丝马迹。《脂砚斋重评石头记》甲戌本,系新红学祖师胡适先生于1927年夏季从上海胡星垣手中重金购得,30年后的1961年5月,胡适才正式撰文论称:“直到今天为止,还没有出现一部抄本比甲戌本更古的,……所以到今天为止,这个甲戌本还是世间最古又最可宝贵的《红楼梦》写本”[2]。

对于胡氏这一断语,早有人指出其中之谬。反证之一是,现存甲戌本并非曹雪芹或脂砚斋的原稿、原批,而是错字连篇的后人之过录本;其次,甲戌本上尚有最晚在乾隆丁亥年的批语,此时距离乾隆甲戌近20年,也在雪芹逝世以后若干年,故此不能遽判其缮写时代究竟是在乾隆中期还是在乾隆末期,甚至是否为乾隆年间的过录本,亦难定谳。

在主流红学界中,俞平伯先生曾于1931年6月在甲戌本书末题写“阅后记”中称“然此书价值亦有可商榷者”“又凡硃笔所录是否出于一人之手,抑有后人附益,亦属难定”之外,唯有中国红楼梦学会原会长冯其庸先生不随俗流,力排众议,撰文揭橥甲戌本某些文本呈现出书商伪造之特征(1)据笔者所见,红学界对此问题鲜有争论。版本学家郑庆山先生曾以甲戌本第五回有一条眉批“按此书‘凡例’,本无赞赋闲文……”而认为它可证明曹雪芹原本就有“凡例”。按,此批仅见于甲戌本和戚序本(略异),而不见于己卯本、庚辰本等其他抄本,况且,郑氏并没有注意到一个辩论逻辑:既然甲戌本被冯其庸先生指认涉嫌局部造假,岂可再以其自说自话作证言。。譬如,冯先生论称,甲戌本卷首之“凡例”是牟利书商伪造的,“凡例”中的前四条是后人加的,“其第五条是就第一回的回前评改窜的。‘凡例’伪造的时代,最早大致不能早于乾隆四十九年前后……”[3]

30余年后冯先生撰写《三论庚辰本》,指认甲戌本版口标着“脂砚斋”3字、脂砚斋专用稿纸、第一回“丰神迥异”下多出400多字、个别批语经过重编再抄等,都是作伪的结果,“(甲戌本)绝不可能是脂砚斋的批稿,相反,这是书商借以牟利的一种冒牌手段”[4]。

冯先生上述两文,前后跨越数十载,应该是其多年深思熟虑以后的创新成果,值得学界重视并继续拓展(2)当然,冯其庸先生在其《三论庚辰本》一文中,又婉转地说:“我们指出来这个本子的‘凡例’的上述这些问题,只是作了去伪存真的工作,丝毫也不影响这个本子的珍贵价值。”此说令人疑惑不解。既然“凡例”和过录用纸格式等都是书商刻意伪造的,即甲戌本的局部是伪造的,那么现存甲戌本就应是赝品,即便其它部分均原样过录自雪芹原稿或脂砚斋原本。道理很简单,并非全部造假才叫赝品,古籍界揭发的众多赝品,往往是局部造假,比如挖改牌记、修改版片后再嫁接部分真品以假乱真、混淆视听。。

按照冯先生所论,“(甲戌本)这个本子是经书商作为商品抄卖的,它抄成的时代比庚辰本晚得多”[5],那么从庚辰本“冬尽”到甲戌本(己卯本)“冬盡”之误的问题,就可以理解为此“尽”字与上一字“冬”形似,极有可能是庚辰本抄手写到“秋流到冬”句后,出现了衍误字“尽”,结果就成了“秋流到冬尽”这样不通的句子。加之甲戌本抄手有着将俗体字转为繁写正体字的习性,便顺手过录成了“秋流到冬盡”字样。后来抄手发现句子不通的问题,便圈掉衍字“盡”,最后就成了现存甲戌本所呈现的面貌。有鉴于此,甲戌本比庚辰本的抄写时代要晚一些。

反过来说,庚辰本抄胥在传抄时,不可能将底本上的“冬”字,误识、误抄为“盡”字(且该叶内前后文并无“盡”字的形似字或音近字),却易将底本上的“冬”字误识、误抄作形似之“尽”字。因此,抄作“冬尽”的本子在前,而抄作“冬盡”的本子在后——与庚辰本(或其底本)同源的己卯本,正是抄作“冬盡”;甲戌本依样画葫芦,抄成了“秋流到冬盡”之误。

总之,“秋流到冬尽”一句的致讹之由,在于“尽”字与其前“冬”字属于形似字,而“盡”字在前后文中却没有形似字或音近字,抄胥不可能凭空臆造而来(3)此论最早由山东红友吴修安先生发现并私信告知,特此致谢。。

二、是“怀金悼玉”,还是“悲金悼玉”

所谓孤证不立,有没有其他类似异文佐证甲戌本《脂砚斋重评石头记》抄写时代很晚,其并非“海内最古的写本”?答案是肯定的。

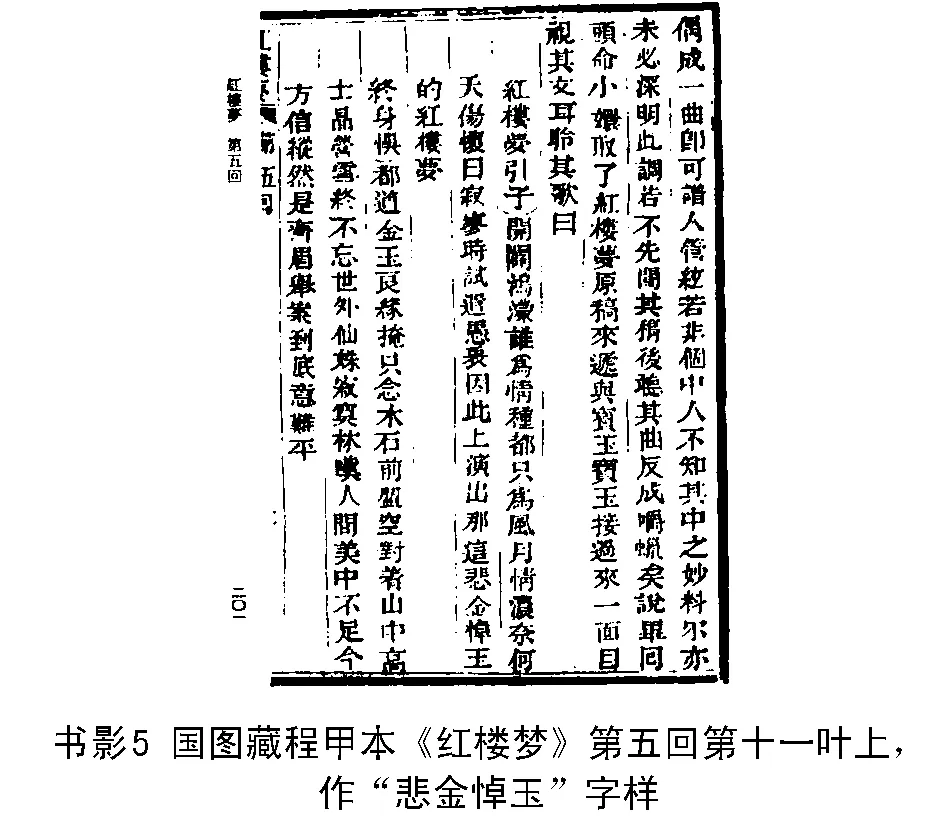

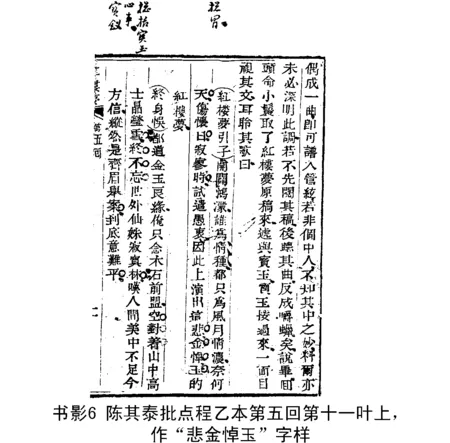

比如第五回第一支曲子《红楼梦引子》末句,程甲、乙、丙本和甲辰本均作“因此上,演出这悲金悼玉的《红楼梦》”,而甲戌本、庚辰本、戚序本、舒序本、杨藏本等脂本却作“怀金悼玉”。

雪芹原笔是“怀金悼玉”还是“悲金悼玉”?此两字字形不类,可以排除是抄胥看走眼而误抄,应是故意修订的结果。怀者,思念也,“怀金”暗含着宝玉至少还对宝钗留存一丝怀念和留恋。可是,假如宝玉对宝钗果真念念不忘,而结局却是“悬崖撒手”,如此脂砚斋批语宝玉“情极之毒”殊不可解。而“悲金”则寄托着雪芹对宝钗这一人物形象的冷淡和憎恶,暗示宝玉最终抛弃宝钗,“逃大造、出尘网”。

对此,不少红学家认为,除了甲辰本和程甲、乙、丙本,各抄本均作“怀金”,从大概率而言,这可能是雪芹的原笔。但此说过于臆测,值得商榷。最早是红学家梅节先生提出此问题,几年前笔者也曾撰文论及[6]。

首先,在诸种脂批本中,甲戌本此行上端有一条眉批云:“怀金悼玉大有深意!”而戚序本此处双行夹批作“怀金悼玉四字有深意”,两者之间有一定差异,其中必有后人妄改。那么,脂批本是否因这条眉批而将正文中的“悲金悼玉”改作“怀金悼玉”?

按说,嘉道间的《红楼梦》翻刻本,基本上都是源自程甲本或东观阁本及其杂交本[7]。 此处,东观阁初刻本、重刻本均作“怀金”,而藤花榭本、王评本、妙复轩评本等俱作“悲金悼玉”。可见,“怀金悼玉”是东观阁本的独特异文。

据嘉庆初年东观阁初刊本卷首东观主人“序”,东观阁本的底本是程本,主要以程甲本为底本,又以程乙、丙本参校,但并无涉及有无参校脂本而改。反过来说,东观阁重刻本作为程本之后的第一个翻印的评批本,设若所参校的底本亦有脂本,则其刻意不迻录脂本上的批语,甚至那些重要脂批一条也不过录,则完全不合情理。有鉴于此,合理的推论是:最早是东观主人主持刊刻东观阁本时,特意将“悲金”臆改为“怀金”。

巧合的是,东观阁本修订后的异文,竟见于甲戌本等脂本,而且此类“返祖”现象并非孤证。仅就《红楼梦》第五回而言,还有两处“返祖”现象的例证:

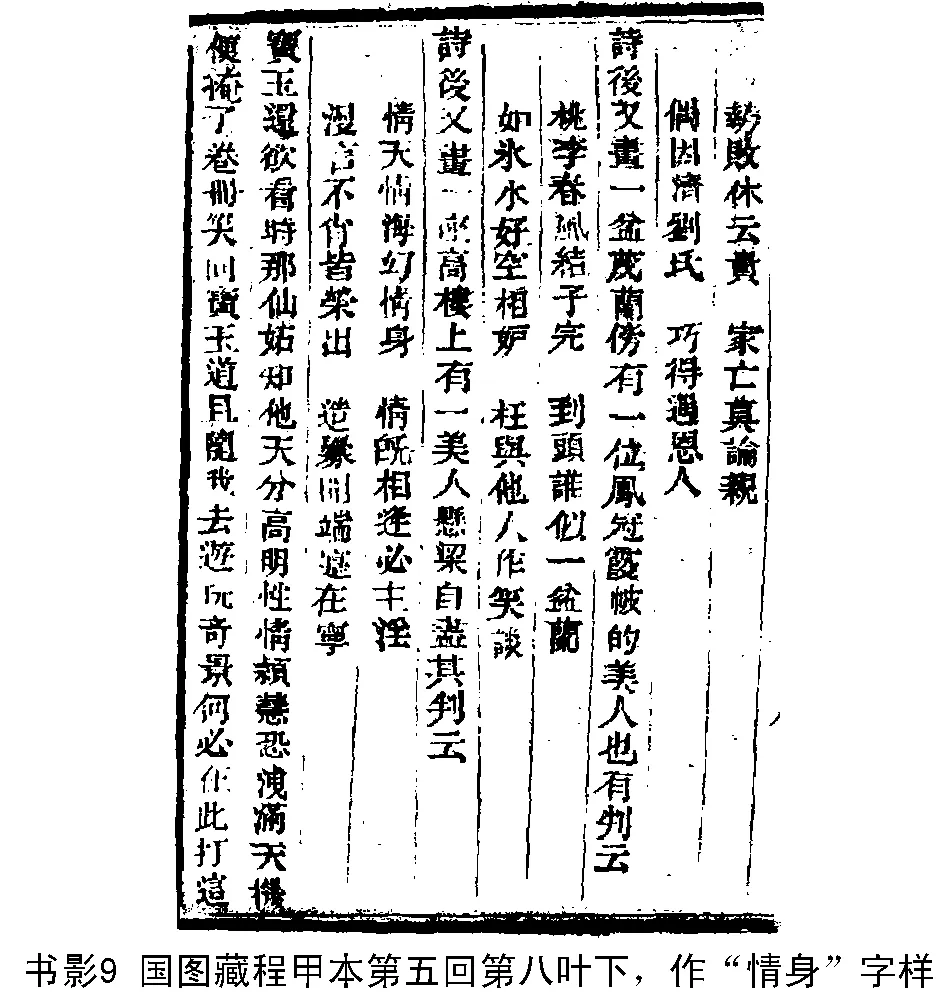

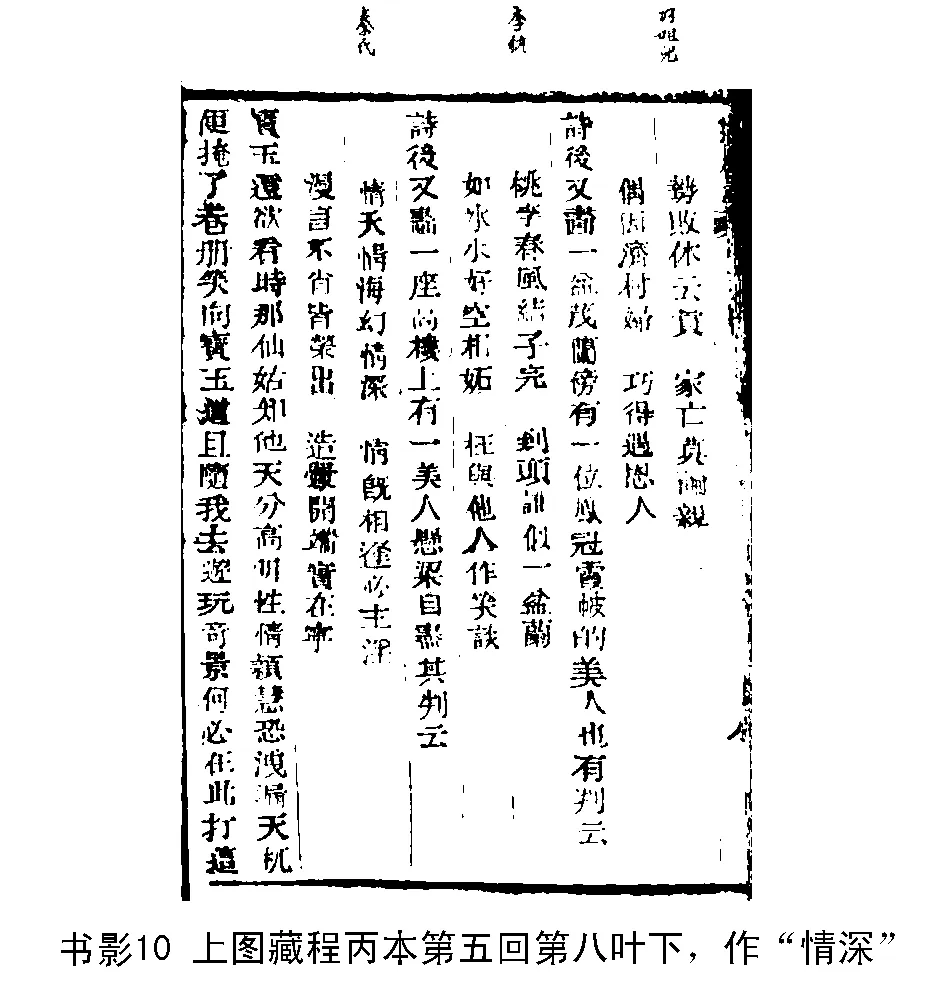

其一,第五回秦可卿的判词首句,程甲本作“情天情海幻情身”,其中“身”字,程乙、丙本俱改作“深”。东观阁初刻、重刻本和善因楼本、王希廉评本均作“身”,而妙复轩评本却改作“深”。值得注意的是甲戌本,原抄墨笔亦作“身”,但又墨笔旁改作“深”,审其笔迹,应属同一抄手所改。由此处异文可见,甲戌本近于程乙、丙本和妙复轩本,而远于程甲本和东观阁本、王评本。

其二,第五回十二个舞女歌唱“开辟鸿蒙”一句后,警幻仙姑道:“此曲不比尘世中所填传奇之曲,必有生旦净末之则,又有南北九宫之调……”,其中“则”与“调”字各本有异文:关于“则”字,程本系统和己卯、庚辰、甲辰本等10余种脂抄本均作“则”字,而甲戌本作“别”;至于“调”字,程甲、乙、丙本俱如此,诸脂抄本均作“限”字。

东观阁评本、王希廉评本、妙复轩评本等此处亦作“别”字,同于甲戌本。对此,刘世德先生在《读红脞录》一文中认为,“则”字乃“别”字的形讹,并表示:“看到甲戌本上的‘别’字,不禁令人拍案叫绝。”“但是程甲本、程乙本显然是晚出的本子,它们的整理者恐怕是觉察出‘限’和‘则’字不对应,因此才把‘限’字更换为‘调’字。”[8]

此说亦值得商榷。既然东观阁本、王希廉评本上均已改作“生旦净末之别”字样了,与其对应的是“南北九宫之调”,那就是说东观主人和王希廉等均认为“之别”与“之调”对举更妙,否则不会擅改的。但吊诡的是,东观阁初刻本作“则”字,重刻本却改作“别”字,由此可见,甲戌本独异的“别”字未必就是曹雪芹的原笔,应该为东观主人所臆改[9]。

如果排除“闭门造车,出门合辙”的可能性,则东观阁本上这类“返祖”现象,要么是东观主人参照雪芹手稿本而改,要么是甲戌本之类抄本的版本晚于东观阁系列本,即甲戌本或其底本的缮写时代在东观阁评本梓印时代的嘉庆庚辰之后。

三、是“父兄”,还是“父母”

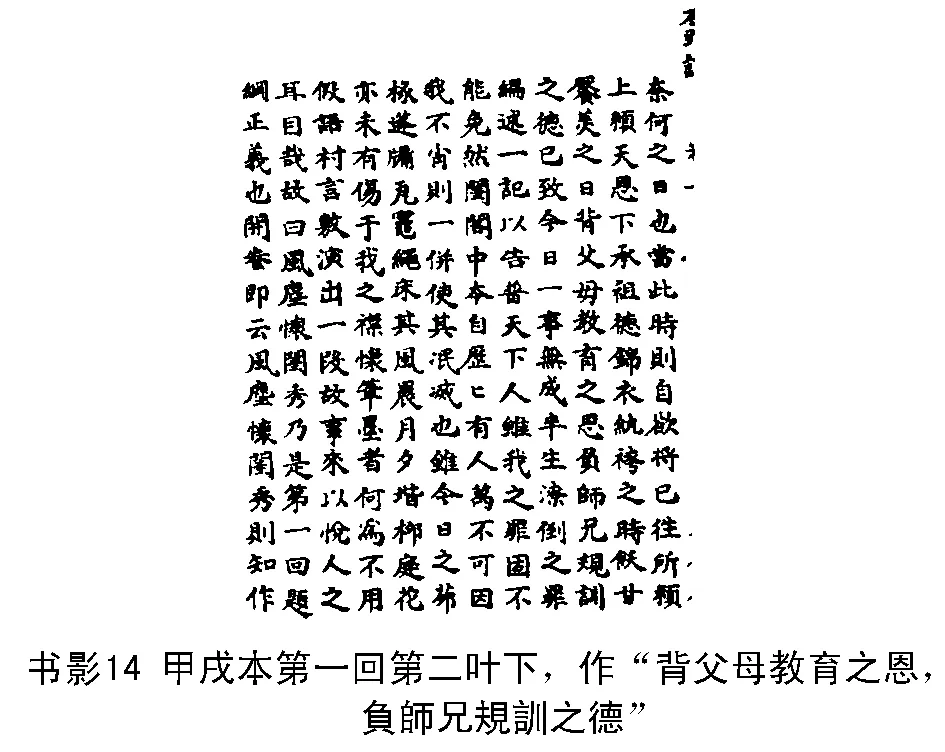

《红楼梦》第一回开篇有“作者自云”一段话。其中,程本和甲辰本、庚辰本、戚序本、舒序本、列藏本等均作“背父兄教育之恩,负师友规谈(或作谏、训)之德”。

此说也有可商之处,因各本存在异文。比如脂本系列中,仅有甲戌本作“背父母教育之恩”,其中“背”字,舒序本、庚辰本误抄作“皆”;而嘉庆二十五年梓印之藤花榭本、道光十二年雕版之王希廉评本、光绪七年镌刻之复轩评本等,亦作“背父母教育之恩”。如此而言,雪芹系曹颙“遗腹子”之说,依然存在矛盾。

要引起注意的是,己卯本原本第一回缺正文三页半,已被陶洙补抄齐全。己卯本卷前陶洙写于1949年的题识称,“第一回首残(三页半)第十回(残一页半)均用庚辰本补抄”。确切地说,陶洙是据北大庚辰本之摄影本补抄而成。但吊诡的是,经与今存庚辰本比勘,可以发现己卯本此处补抄文字并不全同于庚辰本,即庚辰本作“皆(背)父兄教育之恩,负师友规谈之德”;而己卯本却抄作“背父母教育之恩,负师友规训之德”。可见陶洙补抄时,并非完全忠实于庚辰本,还应参校了东观阁本。

另外,己卯本回前亦有陶洙据甲戌本补抄之“凡例”,此处作“背父母教育之恩,负师兄规训之德”,与甲戌本完全一致。

此外,在诸抄本中,唯有甲戌本下一句还有异文“负师兄规训之德”,庚辰本、舒序本、甲辰本、杨藏本、列藏本、戚序本、程本俱作“师友”字样。与前句的“父母”相对而言,甲戌本上“师兄”一词,当指平辈的人,即口语中的“师哥”,上下句意思贯通无碍。“师友”与 “父兄”相对,亦可通。但要注意的是,甲戌本之“父母”,亦见于嘉道年间刊印的藤花榭本、王评本,甚至光绪年间的妙评本上,而这些刻印本并不在脂批本之列,由此推测,甲戌本的抄成时代应在嘉道年间或更晚,且过录时应参考了藤花榭本、王评本等翻印本。要之,这类独特异文不存在形似而混或音近而讹,不该是抄胥笔误所致,必有臆改或参校之本。

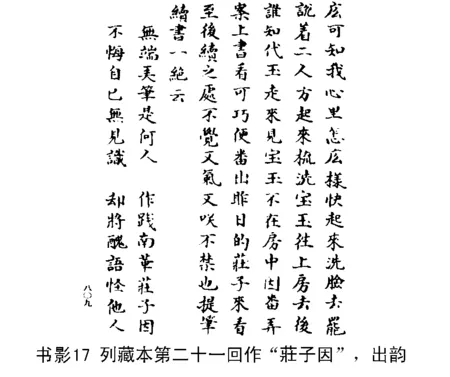

四、是“庄子因”,还是“庄子文”

《红楼梦》庚辰本第二十一回,黛玉见宝玉续《庄子》文“不觉又气又笑”,遂提笔作诗一首云:“无端弄笔是何人?作践南华《庄子因》……”其中“庄子因”,戚序本、舒序本、列藏本等脂批本均同庚辰本,而甲辰本、程本却作“庄子文”。

两者究竟何者为是?数年前笔者曾撰文剖析,认为“庄子因”系脂批本妄改[6]。在此,笔者费辞再论之。

案,《庄子因》一书,系康熙时林云铭所作,是对《庄子》一书的解读。正因此,红学家蔡义江先生认为,“后人不知‘庄子因’为何物,以为错字,遂提笔改为‘庄子文’”[11]。

对此,周汝昌先生曾论称,“此诗第一、第四两句重押人字,显有讹误。疑稿是‘……是何心’”,古写“人”与“心”字形相似,抄者不辩,遂将首句末“心”字讹作“人”字云云[12]。

案,“心”字属于下平声“十二侵”韵部,与属于上平声十一真韵部的“人”“因”字或属于上平声十二文韵部的“文”字均不叶韵,可证雪芹原笔首句韵脚并非“心”字。张俊、沈治钧等先生也认为,《庄子因》曾多次增注刊刻,行世二百余年,并流传日本,“甲辰、程本整理者当知此书,‘文’字并非误改”[13]401。

据文本叙述,宝玉当时所读乃“南华经”《庄子》,并未涉及《庄子因》一书。且从宝玉续写之文来看,亦是对《庄子·胠箧》一文内容的发挥,与《庄子因》一书无涉,当以“庄子文”为雪芹原笔。

值得注意的是,脂批亦误。庚辰本此处下叶有眉批云:“为续《庄子因》数句,真是打破胭脂阵,坐透红粉关。别开生面之文,无可评处。”对此,蔡先生称“续的应该是《庄子》,脂评弄错了”,并认为,“又‘因’与‘人’本同为上平声‘十一真’韵,改为‘文’便不是同一部韵了”。

曹雪芹亦多拟写首句入韵而次句通韵之作,如第二十一回《听曲文宝玉悟禅机 制灯迷贾政悲谶语》,诸钗奉命作谜,其中各本均有迎春“算盘”谜诗,首句“穷”字、四句“同”字属于“一东”韵,次句韵脚“逢”字用的是“二冬”韵,次句出韵通押。

其实,首句“空”字属于上平声“一东”韵,次句“逢”、四句“冬”字属于上平声“二冬”韵。两韵相邻,因此属于首句入韵而借用邻韵字通押,正如古文专家王力所论:“首句入韵时,诗人往往借用邻韵字来作为首句的韵脚;这种做法晚唐渐多,到了宋代,甚至成为风气。”[14]如宋代苏轼《题西林壁》绝句,首句入韵“峰”字用“二冬”韵,二句、四句入韵“同”“中”字用“一东”韵。此诗用韵与竹夫人诗谜类似。

又如,第十八回元春归省诸钗作应制诗中,《万象争辉》七绝云:“名园筑出势巍巍,奉命何惭学浅微。精妙一时言不尽,果然万物生光辉。”首句“巍”字属于下平声“十灰”韵(一作上声“十贿”韵),而二句、四句“微”“辉”字用上平声“五微”韵。可见,即便雪芹拟写要求更严的应制诗中,亦有首句连邻韵都不用之例外,更遑论“连韵部都要借押”了。由此可见,蔡先生赞不绝口的“更香”谜诗,反倒存在借押问题:“烟”“缘”“年”“迁”属于下平声“一先”韵,而第四句“添”字属于“十四盐”韵,出韵通押。

细究“庄子文”问题,正如张、沈二先生所疑问的:“然则,为何改易书名,个中缘由,尚待寻绎。”其实,蔡先生的思路正好明示了后人为何篡改“庄子文”——将“文”改成“因”,即可“同一部韵”。但是,由此却带来了前后叙述的矛盾。私见认为,因为第一句和第四句韵脚均为“人”,上下句犯了重字,必有传抄之讹。故第二句“庄子文”不动,将第一句韵脚改作“因”,即“无端弄笔是何因”,全诗便无瑕疵了。

五、是“圑圆”,还是“团圞”

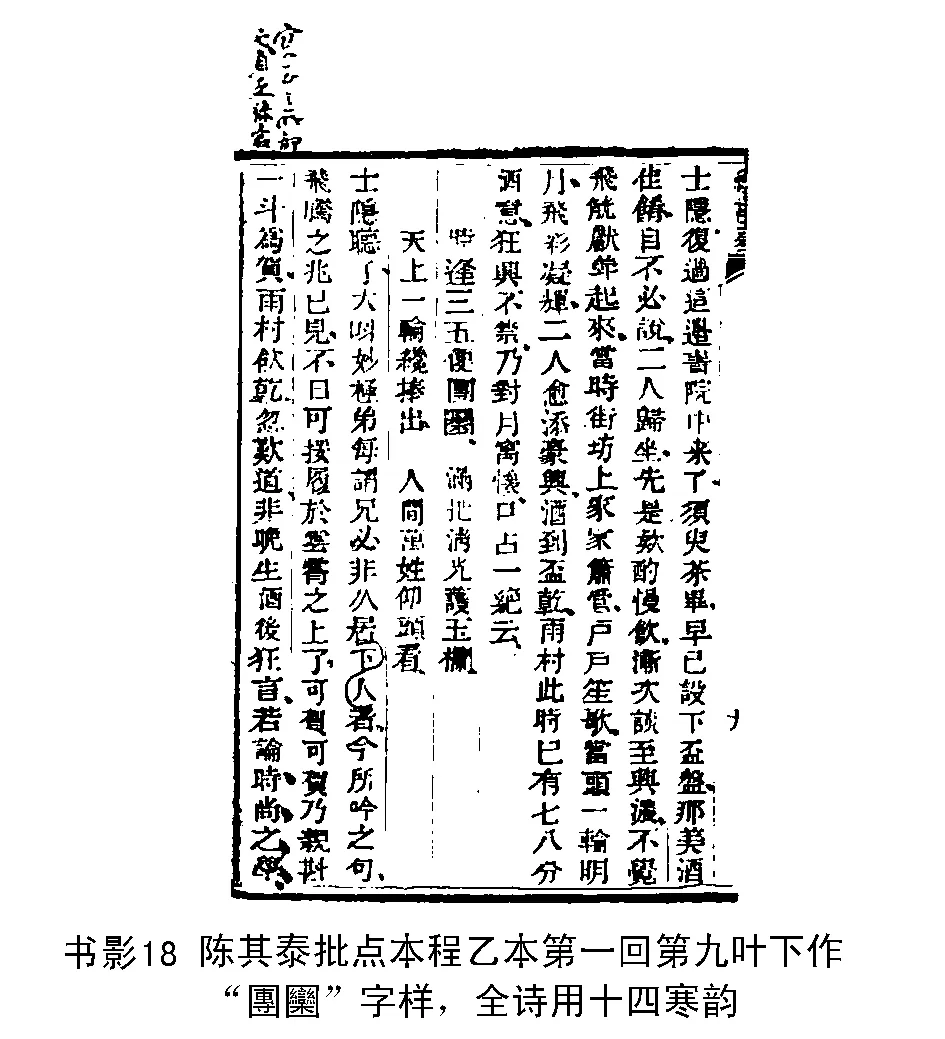

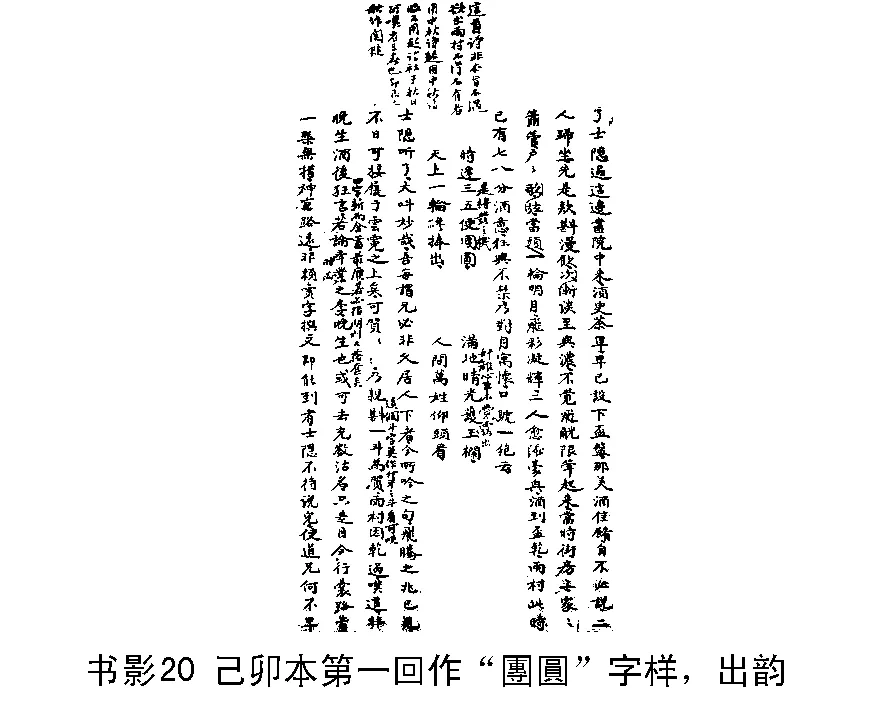

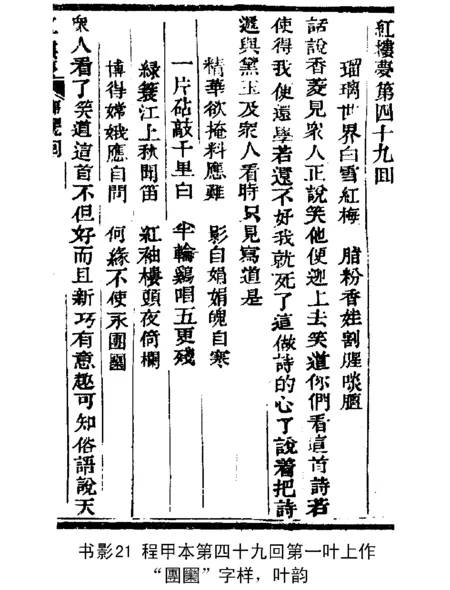

东观阁本翻刻程本的妄改之处,还有一个比较典型的异文表现在诗句的韵脚“圑圞”一词上。据《红楼梦》第一回叙述,贾雨村对月寓怀,口占一绝。其中,程甲本、程乙本和上图藏程丙本,均作“时逢三五便圑圞”。

案,“圞”字属于十四寒韵部;第二、四句脚字分别是“栏”“看”,亦属于十四寒韵部。而甲戌本、己卯本、庚辰本、戚序本、列藏本等脂本俱作“團圓”字样,而“圓”字,属于下平声一先韵部,不合全诗的用韵。

那么,原本是叶韵的“圞”字,为何成了出韵的“圓”字?两者当不是因形似而混,鉴于曹雪芹在《红楼梦》中表现出来的深厚诗词创作功底,出韵的“圓”字当非雪芹原笔,应系后人妄改。

经核对,嘉庆刊印之东观阁初刻本作“圞”字样,但东观阁重刻本却改作了“園”字。其后的道光壬辰王评本亦作“圞”字,同于程甲、乙、丙本。由此可见,应是东观主人在重梓东观阁评点本时进行了擅改,并由此引起甲戌本、庚辰本等沿袭错误的“圓”字。

巧合的是,“圞”字之妄改,还见于第四十九回香菱所作七言律诗《咏月》,其用韵也是十四寒韵部,韵脚分别为:难、寒、残、栏、圞。全诗的末句是“何缘不使永團圞”,现存各本差异分两类:一类是程甲、乙、丙本和东观阁初刻本、重刻本,均作“圞”字,全诗叶韵;而另一类,庚辰本、戚序本、列藏本以及甲辰本却作“圓”字,出韵。

鉴于甲辰本和程本嬗递关系更近,都属于《红楼梦》系列本,而甲辰本虽然没有在第一回改动“圞”字,却在第四十九回改作“圓”字,可见从甲辰本开始出现错误的变文,当系抄手妄改而非曹雪芹手笔或脂砚斋们所为。正如张俊、沈治钧所言:“前文已写,香菱用韵不从苟且,则此处当循规蹈矩。程本文字,有其道理。”[13]873

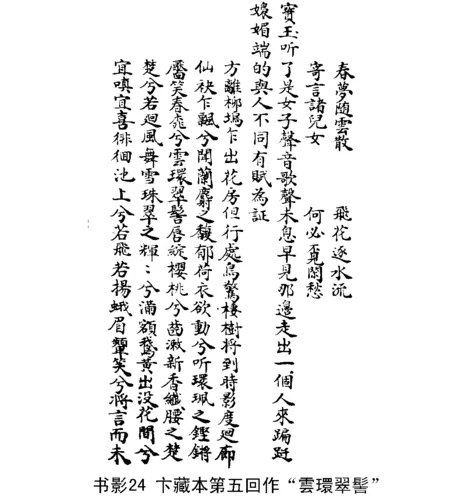

六、是“云堆翠髻”,还是“云髻堆翠”

上面举例,均为程本不误而翻印本或脂抄本因改动而误或不通。其实,还有个别例子是,程甲本活字摆印错误而程乙本有所正,其后翻印本或抄本亦有一样的错误。

譬如,在后四十回中,程甲本第八十一回王夫人复述马道婆事情败露一事,“把他家中一抄,抄出好些泥塑的煞神,几匣子闹香”,其中,“闹”字应为“闷”字之形讹,程乙、丙本都改正了。

闷香,一种燃烧起来使人闻了昏迷的麻醉药香。康熙时人蒲松龄《聊斋志异·老龙船户》云:“盖寇以舟渡为名赚客登舟,或投蒙药,或烧闷香,使诸客沉迷不醒,而后剖腹纳石以沉于水,冤惨极矣!”[15]

对此,民国时人王伯沆在批王希廉评本时亦将底本上的“闹香”径改作“闷香”,为是。而在现存有后四十回的抄本中,蒙古王府本作“闹香”,沿袭讹误;而杨藏本抄写混乱,此处原文成行地勾乙划去,并附另纸抄写,但前后两处墨笔均抄作“闷香”,应照抄程乙本而来。

再如,第五回有一则骈体的警幻仙姑赋,其中一句“靥笑春桃兮,云堆翠髻;唇绽樱颗兮,榴齿含香”,程甲本作“云堆翠髻”,而程乙本、程丙(书影略)本均改作“云髻堆翠”。

与此相反的是,甲戌本、甲辰本、庚辰本、戚序本、舒序本、杨藏本等脂本皆抄作“云堆翠髻”,即同于程甲本之误。

按,“翠髻”是指乌黑的发髻,见于唐代王建《宫词·六二》:“玉蝉金雀三层插,翠髻高丛绿鬓虚。”虽然“云堆翠髻”这几个字似可成词,但从赋的骈体格式来说,需与下句主谓结构的“榴齿含香”对仗,而两者并不成对。

所以,东观阁本第五回第四页作“雲堆翠髻”不通。

正如石问之先生所论,“云髻堆翠”的词序是对的,意思是高耸的云髻上装饰着很多珠宝翡翠,其与下句的“榴齿含香”,在结构上对仗更工整。“翠”是翠玉的意思,《洛神赋》有“戴金翠之首饰,缀明珠以耀躯”,其中“翠”也是翠玉的意思[16]。

列藏本此回缺文,无从考证。卞亦文藏残抄本亦有独特改文,作“雲環翠髻”,虽然单独看可成词,但上下句不对仗,非是。此外,石先生所论亦有可商榷之处,其推测“应该是最初的手抄本将这几个字的顺序抄写反了,直到程乙本上才纠正过来”,则可能颠倒了事实。按说,雪芹底稿应是“云髻堆翠”,程甲本误排作“云堆翠髻”,而程乙本对词序予以更正。鉴于程甲本是木活字摆印本,手民排版时极易产生活字倒插现象(6)现存萃文书屋活字印本《红楼梦》频见活字字位错位、串行之例。譬如,程甲本总目第一百二十回误排作“镇隐士详说太虚情”,程乙、丙本及东观阁本更正为“甄士隐详说太虚情”;程甲、乙本第三回第一叶第一行误作“红梦楼第三回”字样,而程丙本、东观阁本更正为“红楼梦第三回”;程甲本第七十四回第一叶第一行误作“红楼梦第七四十回”, 程乙、丙本及东观阁本更正为“红楼梦第七十四回”。再如,程甲本第五回第十叶上作“壁上亦有一副对联书云”,不误;程乙本作“壁上也挂着一副对联书云”,亦通;而程丙本排作“璧也上挂着一副对联书云”,有误,其中“上”与“也”字模颠倒了,且“璧”字亦误。又如,程甲、乙本第六十二回第十六叶上“做一碗汤,盛半碗粳米饭”,不误;而程丙本排作“碗一做汤,盛半碗粳米饭”,不通,字模“碗”与“做”颠倒了。又如,活字字模串行之例,程甲、乙本第七十五回第二叶上第六行作“二人忙说快请时,宝钗已走进来”,第七行至第八行作“怎么一个人忽然走进来,别的姊妹都不见”,文从字顺,无误;而程丙本排版时,将第六行末的“来”字模与第七行末的“姊”字模混了,误排作“宝钗已走进姊……别的来妹都不见”,不知所云。。

故此,从更大概率上看,词语颠倒的句法,当是从活字本程甲本率先开始的,其他各本比如甲辰本、东观阁本、王评本等俱沿袭此误而未改正,而非雪芹底稿原本就错,更不可能诸种抄本的抄胥不约而同地眼错而导致一样的词序颠倒这一雷同现象。

总之,各本讹误的源头在于程甲本,即都沿袭了程甲本之误,而非相反。由此例亦可见,甲戌本、甲辰本等脂批本的个别章回的抄写时代应晚于程甲本,其底本并非雪芹原稿。

小 结

鉴于各种《红楼梦》(或《石头记》)抄本均系过录本,而不是曹雪芹的稿本,那么探究曹雪芹的原笔或原稿为何的问题,成为版本研究中的重要课题。综上六例所论,曹雪芹原稿应是“秋流到冬”,而非“秋流到冬尽”;原稿应是“悲金悼玉”,而非“怀金悼玉”;原稿应是“父母教育之恩”,而非“父兄教育之恩”;原稿应是“庄子文”,而非“庄子因”;原稿应是“团圞”,而非“团圆”;原稿应是“云髻堆翠”,而非“云堆翠髻”。这些颠覆了红学界长期以来积重难返的主流观点。

总之,作为中国古典文学的峰巅之作,《红楼梦》是曹雪芹于悼红轩中“批阅十载,增删五次”的精心撰作的巨著,其得益于“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常”的艺术磨炼,可谓一句得风流,一字寓褒贬。