母亲抑郁焦虑压力对其身体虐待幼儿风险的影响

2021-10-30席春媛王玲艳

席春媛 王玲艳

[摘 要] 促发养育者身体虐待儿童的因素通常很复杂。为防止身体虐待的发生,探究养育者的潜在虐待风险更为重要。本研究以来自某市4所幼儿园的551名母亲为被试,使用身体虐待风险量表、抑郁焦虑压力量表、亲子冲突量表、感知社会支持量表,调查母亲的抑郁焦虑压力水平对其身体虐待儿童风险的影响及亲子冲突和社会支持的作用。结果表明,母亲的抑郁焦虑压力水平与其身体虐待儿童风险呈正相关;亲子冲突在母亲抑郁焦虑压力与身体虐待风险之间起部分中介作用;母亲感知的社会支持在抑郁焦虑压力对身体虐待风险的影响中起调节作用。母亲应当加强自身情绪管理和调节,学习如何减少与应对亲子冲突,把握对孩子进行身体控制的限度。政府和社会组织应充分关注抑郁焦虑压力水平高的母亲群体,为其提供高质量的社会支持。

[关键词] 母亲抑郁焦虑压力;身体虐待风险;亲子冲突;社会支持

一、问题提出

虐待儿童是一个全球性的社会问题。据世界卫生组织(WHO)估算,全世界大约有4000万15岁以下的儿童遭到虐待和忽视,需要保健服务和社会关爱。儿童虐待主要是指对儿童身体和情感的虐待、性虐待、忽视以及商业性或其他形式的剥削。其中,身体虐待指蓄意对儿童使用躯体暴力,对儿童的健康、生存、发展或尊严造成伤害,或很有可能造成伤害。受到文化传统的影响,对身体虐待行为下一个操作性定义非常困难。一般而言,其表现形式包括打、鞭打、踢、摇晃、咬、掐、烫、烧、下毒和使其窒息。[1]

虐待所造成的后果是严重的。对于个体而言,在受到虐待儿童的大脑中发现,其大脑功能发生了变化。这也就能够解释,为什么受到虐待的儿童会遭遇情感、心理和行为等方面的问题。[2]一项中国中西部地区大规模的儿童虐待研究显示,当儿童遭到不同形式的虐待时,其心理健康状况会下降12.1%到20.3%。[3]更为严重的是,由虐待造成的负面影响将持续性地与成年后的身体疾病、不良结果相关联,例如精神错乱、糟糕的学业表现等,[4]经历过童年暴力伤害的成人在酗酒、吸毒、抑郁和自杀未遂方面的健康风险也增加了4到12倍。[5]此外,对国家来讲,受联合国儿童基金会委托开展的一项研究显示,虐待和暴力侵害儿童每年给东亚及太平洋地区不同类别的国家带来的经济负担约达2090亿美元,相当于该地区国内生产总值(GDP)的2%。[6]

学前儿童是身体虐待的主要受害群体之一。布朗(Brown)等人2019年的研究发现,在遭受虐待的儿童中,有17%的0~2岁婴幼儿受到过不同程度的身体虐待,在2~5岁年龄阶段的儿童中,遭受身體虐待的比例占所有虐待类型的25%。[7]相关追踪研究发现,这种生命早期遭受身体虐待的经历,不仅与其日后的学习行为显著相关,[8]还与其日后的抑郁、吸毒等现象相关联,相比青少年而言,这种关联性在童年早期体现得更为密切。[9]可见,年龄越小的儿童所经历的早期身体虐待,会对个体成长以及教育成果带来更为深远的不良影响。正因如此,越早关注学前阶段儿童遭受的身体虐待,就能够越早地为开展识别和干预工作提供依据和资料,从而帮助潜在的虐待者获得及时的援助,对于儿童保护工作而言具有重要的实践意义。

有关影响儿童虐待的因素,人们逐渐认识到成因往往是多方面、错综复杂且相互作用的。聚焦于家庭领域,在米尔纳(Milner)提出的影响儿童虐待的个体层面因素中,压力、抑郁、焦虑被看作是使得社会信息加工过程复杂化的关键因素。具体而言,母亲的抑郁、焦虑、压力可能会干扰其对儿童实施惩罚时的认知过程,从而影响母亲所采取的行为,而这些行为就有可能演化为身体的责罚。[10][11]还有研究进一步发现,这种压力感受可能会成为其他风险因素的催化剂,共同影响母亲育儿中产生的各种行为。例如,这种抑郁焦虑压力状况可能会改变母亲原本的信念和态度,进而使得不恰当的惩罚方式被看作是分散自身压力、焦虑等负面状态的理由。[12]由此可见,并非母亲有抑郁焦虑压力就会产生虐待行为,而是这种负面的状态需要达到一定程度,通过具体的内在作用机制最终导致虐待儿童的结果。当前针对这方面的研究主要集中于大龄儿童的母亲,对于学前儿童母亲的关注不足。基于此,本研究提出第一个研究假设:学前儿童母亲的抑郁焦虑压力水平与其身体虐待儿童的风险呈正相关。

在母亲抑郁焦虑压力和虐待风险之间的作用机制中,亲子冲突可能是两者间的中介因素。研究发现,由于一个或多个压力源所导致的较高父母压力与严厉纪律的使用和亲子冲突之间呈正相关。[13]还有研究指出,正是由于这种压力、焦虑引发的亲子冲突或互动失调,母亲使用多种形式虐待儿童的风险就会增加。[14]社会学习理论也佐证了父母与子女之间的不良关系是儿童虐待的重要影响因素之一,即由于父母或者养育者对于照料子女不足够了解,容易引发关系的紧张和矛盾的发生,从而带来身体虐待的风险。简言之,幼儿的母亲在较大压力、焦虑等不安状态下,可能会变得易怒,再加之年龄越小的儿童需要母亲更多的细致照料,所以更容易使母亲失去耐心。上述状态下的母亲观察到儿童不顺从或不合规行为的概率会增大,从而产生亲子冲突,并由此引发母亲使用消极和严厉的应对方式,最终导致身体虐待的发生。基于此,本研究提出第二个研究假设:亲子冲突在母亲抑郁焦虑压力与身体虐待风险之间起中介作用。

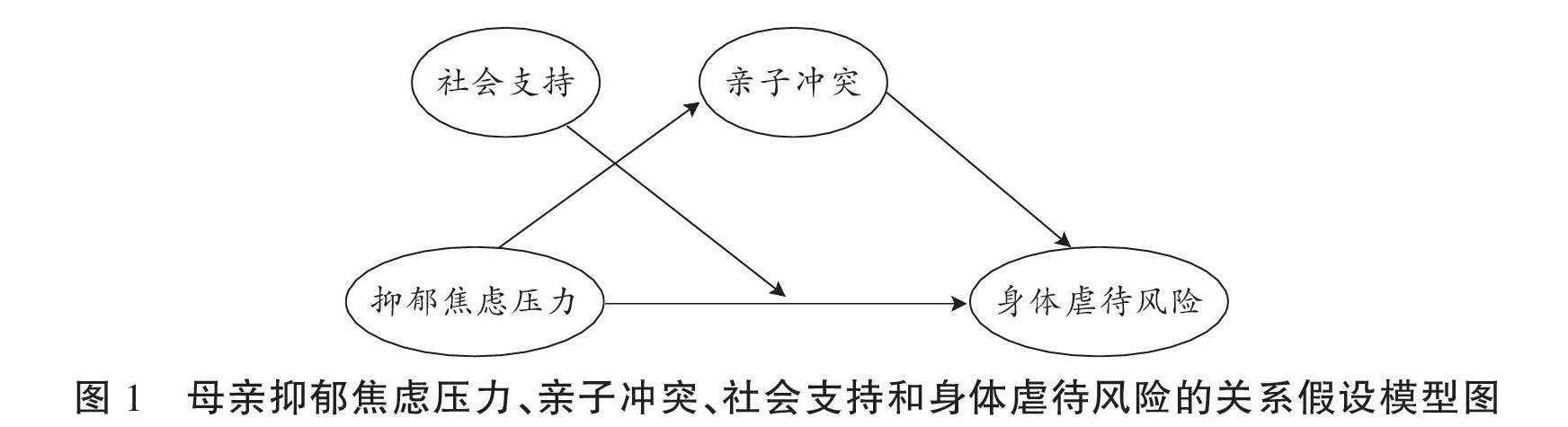

虽然母亲的抑郁焦虑压力水平在一定程度上会加剧其身体虐待儿童的可能性,但如果在这一作用机制中存在保护性因素,就可能会调节这种负面状态带来的影响。社会支持通常是指个体从他人或社会网络中获得的一般或特定性支持资源。[15]一般而言,母亲感知到的社会支持主要来自家庭、朋友以及其他重要他人。多项研究的结果显示,积极的社会支持可以作为缓冲虐待儿童风险的保护性因素之一。[16]根据生态学框架,母亲所获得的外部社会支持可以缓冲其在心理健康方面遭遇的挑战,[17]高质量的社会性支持和陪伴能够为母亲补充情感上的肯定。还有研究发现,社会性资源和支持的增加能够减少母亲的抑郁症状。[18]可见,母亲感知到的社会支持有助于降低其抑郁焦虑压力水平,从而抑制其虐待儿童的倾向。反之,当母亲认为社会支持的可获得性较低时,其承受的各种压力等风险因素的累计综合作用会更强,从而引发更高的虐待风险。此外,还有研究进一步发现了压力与社会支持的相互作用关系会改变虐待风险,具体表现为在不同程度的社会支持状况下,压力性生活事件对于虐待风险的影响也会有所不同。[19]基于此,本研究提出第三个研究假设:社会支持在母亲抑郁焦虑压力与身体虐待风险之间起调节作用。基于本文提出的三个研究假设,可构建如下模型(见图1)。

多数已有研究关注了身体虐待这种不良的童年遭遇所造成的影响或影响身体虐待的因素,本研究将目光转向虐待行为发生之前,关注学前母亲的抑郁焦虑压力水平与其身体虐待儿童风险之间的关系,并在已有研究的基础上试图进一步剖析抑郁焦虑压力是如何最终影响虐待风险的过程机制,从内部厘清这一影响路径的过程性“黑箱”。2021年1月20日,《家庭教育法(草案)》提请全国人大常委会审议,草案中明确提出,未成年人的父母或者其他监护人在实施家庭教育的过程中不得有任何形式的家庭暴力。因此,聚焦于家庭场域,研究母亲可能存在的虐待风险以及影响因素的作用机制是贯彻《家庭教育法(草案)》相关条文的具体体现,具有重要的实践意义和价值,能够为之后儿童虐待的预防和干预项目提供一定的实证依据,帮助各级预防和干预做到有的放矢。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究采用目的性抽样和方便抽样相结合的方式,综合考虑幼儿园的性质、收费和等级等情况,选取华北地区某市4所幼儿园中的561名3~6岁儿童母亲进行调查。其中,公办园1所,民办园3所;收费标准在500~1000元的幼儿园为1所,在1000~2000元之间为1所,在2000元以上的为2所;在等级情况上,包含五星级园2所和四星级园2所。剔除由于数据缺失等原因造成的10份无效数据,最终保留有效数据551,有效率达98.2%。其中,幼儿的平均年龄为4.7岁,有51.5%的幼儿为男生,48.5%为女生。研究对象母亲的基本信息见表1。

(二)研究工具

1. 身体虐待风险量表。

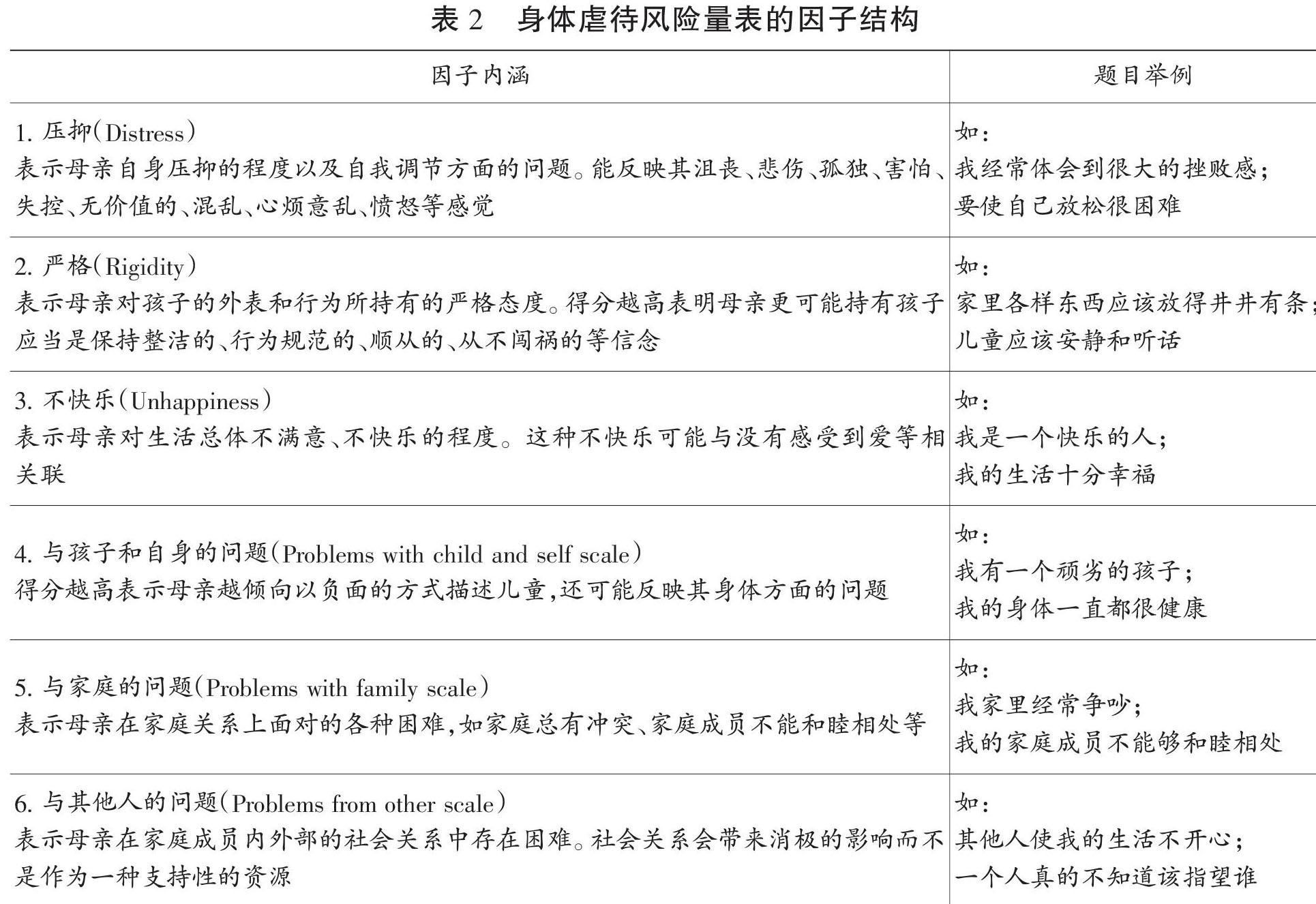

采用由米尔纳编制的儿童虐待风险量表-虐待量表中文版(Child Abuse Potential Inventory-Abuse Scale)来测量母亲潜在的身体虐待儿童的风险。原始量表有77道题目,包含6个因子,分别为压抑、严格、不快乐、与孩子和自身的问题、与家庭的问题、与其他人的问题,各因子的具体内容详见表2。每道题目对应的选项是“同意”或“不同意”,每道题目都有一个加权分数,所有题目加权分数累加即为因子得分。分数越高,表示身体虐待儿童的可能性越大。有学者在2016年对中国香港母亲是否适合使用该量表进行了大规模研究,结果表明该数据符合米尔纳所确定的因子结构,同时也指出受到中西方文化差异的影响,并不排除在中国的文化背景下量表存在更好的因子结构的可能性,有待在日后的研究中予以进一步完善。[20]另外,由于“母亲与孩子和自身的问题”“母亲与家庭的问题”“母亲与其他人的问题”每一因子中题目较少,参考量表手册中出现的合并该因子的方式,[21]将其聚合为一个因子并命名为“问题”。调整后压抑、严格、不快乐、问题各因子的Cronbachs α系数分别是0.872、0.639、0.622、0.619。

2. 抑郁焦虑压力量表。

采用拉维邦德(Peter Lovibond)编制的抑郁焦虑压力量表中文版(Depression Anxiety Stress Scale,DASS)来测量母亲在抑郁焦虑压力方面的水平。该量表共21道题目,包含抑郁的程度(例如对未来的悲观情绪、无法享受生活)、焦虑(例如对表现的担忧、颤抖)和过去30天内的压力(例如紧张、易怒)3个因子。每道题目有“不适用”“偶尔适用”“经常适用”“非常适用”四个选项,分别计0、1、2、3分。每个子量表的得分范围从0到21,各因子之间分值相加即为总得分,得分越高表示相应的负面情緒状态的严重程度越高。在本研究中,该量表抑郁、焦虑、压力各因子的Cronbachs α系数分别为0.834、0.822、0.845。

3. 亲子冲突量表。

采用皮安塔(Pianta)编制的亲子关系量表(Child-Parent Relationship Scale,CPRS)中的亲子冲突分量表来测量母亲与孩子之间消极和冲突的情况(如“我和孩子之间好像总是冲突不断”)。该量表按照五分制计分,范围从1(完全不符合)到5(完全符合)。最终得分通过对所有题目进行平均计算,得分越高,代表亲子间的冲突性越高。本研究中,亲子冲突量表的Cronbachs α系数为0.871。

4. 感知社会支持量表。

采用齐梅特(Zimet)等人编制的感知社会支持量表(Multidimensional Scale of Perceived Social Support,MSPSS)来测量母亲所感知到的来自不同渠道的社会支持。该量表共12道题目,包含家人支持和朋友支持2个因子。采用从1=“非常不同意”到7=“非常同意”计分,所有因子得分取平均值为总得分,得分越高证明获得了更多的社会支持。多项研究的结果证实了该量表的中文版本可以有效可靠地评估华人所感知到的社会支持的质量。[22]本研究中,该量表的家人支持和朋友支持的Cronbachs α系数分别为0.935、0.973。

与此同时,研究采用Harman单因子检验是否存在共同方法偏差。结果表明,第一个因子的解释率为24.06%,小于40%的临界标准。因此,本研究中的研究工具虽都由母亲完成,但不会对研究结果造成严重的偏差,不存在严重的共同方法偏差问题。

(三)研究过程

研究者面向抽样的4所幼儿园招募自愿参与研究的幼儿家长。受疫情影响,面对面的调查不便开展,故采取线上发放问卷的形式。调查前研究人员为填写问卷的母亲家长详细介绍了问卷调查的目的、意义和填写要求,并在征求参与者的同意后开始问卷的发放并进行线上回收。每份问卷的完成时间大约在10~20分钟。

(四)数据处理

采用Spss 23.0和Mplus 7.4对数据进行统计处理,其中SPSS用于完成数据的描述性统计和变量间的相关分析,Mplus用于主要变量之间的中介和调节模型的检验。

三、研究结果与分析

(一)母亲的抑郁焦虑压力水平与其身体虐待风险之间的关系

样本母亲抑郁焦虑压力得分在20和67之间,平均分为27.2。身体虐待风险得分在0和285之间,平均分为60。研究结果表明,两者之间呈正相关(详见表3),即母亲抑郁焦虑压力水平越高,其身体虐待儿童的风险就越高,由此可以验证研究假设一成立。根据量表编制者米尔纳的界定,如果按照严格的划分,高于215分则表明存在高的身体虐待儿童风险,则样本中4.7%的母亲有高的虐待风险;如果按照相对严格的标准,即超过166分则表明存在虐待倾向,那么样本中有9.1%的母亲存在虐待倾向。根据母亲样本的得分情况来看,这9.1%的母亲的抑郁焦虑水平确实在整体样本中处于较高的水平,平均值达到了41.9分,比整体样本的得分均值高出14.7分。

这部分抑郁焦虑压力处于最高水平的母亲,在年龄上,主要分布在31岁到38岁之间,平均年龄为34.6岁;在学历方面,占比最高的为大学学历(70%,包含本科和专科);在职业方面,有22%的母亲为一般管理人员与一般专业技术人员、事务性工作人员,有20%的母亲从事如教师、医生等中层管理人员与中层专业技术人员的职业,这两类占比均较高;在家庭年收入方面,有56.3%的母亲所在家庭的年收入超过了10万元;从这部分样本母亲的孩子年龄来看,5~6岁年龄阶段的儿童居多;在孩子性别方面,男女比例基本相当。

(二)亲子冲突在母亲抑郁焦虑压力与身体虐待风险之间的中介作用

鉴于已有文献与本研究中母亲抑郁焦虑压力、亲子冲突以及身体虐待风险间呈现两两相关关系,本研究以母亲抑郁焦虑压力为自变量,亲子冲突为中介变量,身体虐待风险为因变量构建了结构方程模型,参照温忠麟和叶宝娟的中介效应检验流程,验证亲子冲突的中介作用。研究中控制了基本人口学变量(幼儿年龄、幼儿性别、母亲年龄、母亲受教育水平以及家庭年收入),结果如图2所示。模型拟合各项指标符合临界值((2/df=2.80,TLI=0.95,CFI=0.96,RMSEA=0.06,SRMR=0.04),模型拟合良好。

采用Bootstrap法检验亲子冲突的中介作用,重复抽样5000次,计算95%的置信区间,如果置信区间内不包含0,则中介效应显著。结果表明,母亲与儿童的亲子冲突在母亲的抑郁焦虑压力与虐待风险间的中介作用显著,即母亲的抑郁焦虑压力水平越高,亲子冲突越严重,而亲子冲突越严重,母亲在冲突过程中越有可能对儿童施加身体虐待,由此验证研究假设二成立。其中,中介效应占总效应量的比例为11.46%,路径系数如图2。

(三)社会支持在母亲抑郁焦虑压力与身体虐待风险之间的调节作用

使用潜调节结构方程法进行潜变量调节效应检验,在对不带交互项的模型进行检验后发现,Loglikelihood0=-15834.510,AIC0=31795.019;对带交互项的模型进行检验后发现,Loglikelihood1= -15789.506,AIC1=31707.012 根据该模型结果,社会支持在母亲抑郁焦虑压力与虐待儿童风险之间的调节作用显著(p<0.01)。为了更清楚地揭示调节效应的具体模式,分别取抑郁焦虑压力和社会支持为正负一个标准差时虐待风险的值绘制简单效应分析图,如图3所示,当母亲感知到较低的社会支持时,其抑郁焦虑压力水平对于身体虐待儿童风险的正向预测作用较高;当母亲感知到较高的社会支持时,其抑郁焦虑压力水平对于身体虐待儿童风险的正向预测作用较低,即母亲感知到的社会支持在抑郁焦虑压力和身体虐待风险之间起调节作用,由此可以验证研究假设三成立。 综上所述,本研究的结果分别验证了亲子冲突在母亲抑郁焦虑压力和身体虐待风险间的中介效应以及社会支持在两者间的调节效应。 四、讨论 (一)高社会经济地位母亲的高抑郁焦虑压力水平的原因分析 本研究结果证实了具有越高抑郁焦虑压力水平的母亲,身体虐待儿童的风险越高。结合这部分高抑郁焦虑压力母亲的人口学变量信息,进一步分析为什么这些母亲样本会有更高水平的抑郁焦虑压力。第一,结果显示这部分高抑郁焦虑压力母亲主要为中年群体,且家庭中有二孩的比例占到了46%,这意味着她们需要付出更多的养育时间和精力,也可能会面临更多的困难,从而带来更低的育儿胜任感和更高水平的压力。第二,在这些母亲的学历水平上,较高的学历使得她们往往对儿童的期待更高,当母亲对儿童抱有较高的期望时,可能会感受到更高的抚养压力。[23]本研究还发现,受过较高教育的母亲更有可能积极参与养育子女的生活中,对儿童进行更多的投资,这种高度以儿童为中心的日常工作将他们与成年世界所隔离,从而导致更强烈的焦虑感。[24][25]新古典经济学理论将照顾孩子所带来的阻碍女性从事有偿工作的障碍称为养育孩子的“机会成本”,[26]而受过良好教育的母亲面临着更大的机会成本,因此可能会觉得自己被困在育儿的角色当中而产生压力感。[27]第三,这部分母亲多为职业女性,其中一般管理人员与一般专业技术人员、中层管理人员与中层专业技术人员占比较高,由于这些职业工作量较大,使得母亲在承担工作的同时又需要肩负家庭中育儿的主要责任,在职业和家庭双重压力下,母亲可能会因为无法专注于孩子而感到内疚和焦虑。埃勒姆(Elham)等人的研究发现了母亲的职业压力程度与其抑郁、焦虑问题的得分之间显著相关。[28]以教师为例,他们往往比一般家长更有机会了解到育儿知识,并且在面对同龄儿童时可能会不由自主做出比较,因而易于产生焦虑情绪。[29]第四,虽然先前的多项研究表明,低收入家庭的母亲往往有更高水平的压力、抑郁等负面情绪,[30]但也有研究发现低收入、中等收入以及高收入家庭中压力的来源和作用方式是不同的。无论在哪一个群体,女性都承受着比男性更高的经济压力,并且相比低收入家庭,中等及以上收入家庭的母親在抑郁、焦虑等方面的内部差异更大。[31]可见,即便是家庭收入状况较好的母亲仍会面临高抑郁焦虑压力水平,并且可能极端值更高。加之受到教育焦虑的社会环境的影响,这部分高学历、高职业负荷、高家庭收入的母亲可能面临着更为复杂的压力、抑郁等负面情绪。 (二)高抑郁焦虑压力水平的母亲在身体虐待风险上的特点和消极影响分析 深入分析母亲虐待儿童风险的得分后发现,这些较高抑郁焦虑压力的母亲在虐待风险的压抑、严格、不快乐、与孩子和自身/家庭/其他人的问题维度上的得分上均显著高于其他母亲样本。如分别有76%、88%和64%的高抑郁焦虑压力母亲在“我的内心常常愤怒”“有时我觉得在世界上很孤单”和“其他人使我生活不开心”题目上选择了同意。可见,这些母亲往往在日常生活中会遭受更多不愉悦的情感体验,容易产生悲观想法,有更多的紧绷感、挫败感,不容易接纳和肯定自己,并且常与孩子或身边的其他人发生问题或冲突且不能获得良好的支援,从而体现在身体虐待风险上具有一定的易怒、恐惧、混乱、失控、无助等否定性的特征。这些都与母亲自身以及所处环境中的各种事件和经验息息相关,并且会在养育过程中以具体的行为表现出来,对幼儿的心理健康造成嚴重的影响。瓦米吉(Vameghi)等人的研究表明,儿童的发展直接受到母亲压力和沮丧感的影响。[32]这种焦虑、压力等带来的影响通过母亲的过度控制、拒绝等行为,[33]除了会潜移默化地影响并传递给孩子,使其子女也产生更高可能的焦虑障碍之外,[34]还会对儿童的性格塑造等方面产生不良的影响,并与儿童的问题行为呈显著正相关。[35] (三)亲子冲突在母亲抑郁焦虑压力和身体虐待风险之间的中介作用 亲子关系按照质量维度可以划分为正向的亲密程度和负向的冲突程度。本研究证实了亲子冲突与虐待风险之间的正相关关系,这与已有研究中,负向的亲子关系对虐待风险的影响的结果相一致,并在先前研究的基础上进一步验证了亲子冲突作为母亲抑郁焦虑压力和虐待风险之间的中介作用机制。从社会信息加工理论来看,当面临新的亲子冲突时,母亲一般会经历认知加工的四个阶段。首先,了解该情景下发生的事情,进行信息编码;其次,对事情进行理解和评估;接下来进行信息整合;最后,综合判断对幼儿的行为做出反应。在这个过程中,压力、焦虑等经验的累加可能会使得母亲对孩子的行为产生错误的判断,如儿童一些轻微的过失可能被视为非常严重的错误。[36]被这种负面情绪所影响,母亲便有可能无法充分地考虑其他相关背景信息而将其简单地归因为儿童自身的问题。而正是这种对儿童行为错误的评估和偏见,会干扰母亲正确地应对亲子冲突中的挑战,从而增加了母亲使用身体惩罚的概率。[37] 除此之外,本研究结果显示,亲子冲突在母亲抑郁焦虑压力和身体虐待风险之间的中介效应占总效应量的11.46%,占比并不是很高,这也可以在一定程度上说明母亲抑郁焦虑压力的直接作用或许更为明显。换言之,当母亲处于较高的抑郁焦虑压力水平时,即便没有亲子冲突,孩子没有挑战母亲权威的行为,母亲仍存在较大的身体虐待风险,再次佐证了母亲抑郁焦虑压力所发挥的重要影响。 (四)社会支持在母亲抑郁焦虑压力和虐待风险之间的调节作用 本研究证实了社会支持在母亲抑郁焦虑压力与虐待风险之间的调节作用,这充分印证了良好的社会支持可以帮助个体调节来自不利环境的伤害,缓解母亲的抑郁状况以及由于压力造成的虐待儿童的风险,与先前多项研究的结果相一致。[38][39]社会支持作为个体情感健康的重要组成部分,对于母亲而言,社会支持之所以能够发挥调节作用,主要是它提供了直接的资源帮助母亲协调照料,主要包含了经济或照护方面的物质性资源或情感上的非物质性资源,这些资源能够使母亲更好地满足孩子的基本需求。[40][41]换言之,家人和朋友的支持为母亲育儿营造了更加有利的抚养环境,使得母亲能够以更加积极的方式应对日常生活中的压力。本研究还发现来自配偶的关心和安慰能够切实为母亲带来有力的情感支持,能更直接地减轻母亲抑郁焦虑等负面状态。在这样温暖的环境中,母亲的教养效能感得以提升,育儿困难有所减少,[42][43]从而减轻了自身的抑郁焦虑压力,最终抑制虐待儿童的风险。 五、建议 养育和陪伴一个儿童成长绝非易事,需要科学的育儿观念、知识以及能力等方面的储备。已有研究也表明了母亲的年龄、职业与其拥有的育儿知识之间不存在显著的相关关系,[44]母亲对儿童行为的回应和反应也与母亲的学历、收入无显著差异。[45]可见,无论来自哪一社会经济背景的主要照料者,在养育子女面前都需要重新学习和付出努力,为儿童创造充满安全感和回应性照料的家庭环境。社会各界也应形成合力,与父母共同面对在养育过程中所遇到的各种压力和困难,从而降低暴力发生的可能。本研究结合已有发现提出如下建议: (一)母亲应加强情绪管理,学习减少与应对亲子冲突 本研究证实了抑郁焦虑压力这种负面的情绪状态对于虐待风险的重要影响,并且在这一过程中有可能伴随亲子冲突发挥作用。因此,母亲一方面应加强情绪的自我调节和管理,学习如何缓解各种压力所造成的负面影响。在这一过程中可以主动寻求来自家庭主要成员和朋友的支持,学会减压和释放压力,而不是将压力转移并发泄到孩子身上。有研究表明,家庭会议可能会增加社会支持水平,并为儿童安全提供保护因素,因而可以作为母亲在家庭内部进行倾诉和获得情感支持的有效途径。[46]另一方面,母亲也要学习如何更好地与孩子相处,努力减少亲子冲突并学习在冲突面前如何以恰当的方法予以解决。引导孩子进行自我表达以便母亲能更好地了解冲突情境下他们的真实心理,帮助母亲进行正确的归因,从而减少强迫性或紧张性的处理方式,避免引发不恰当的身体惩罚。[47] (二)政府和社会组织要关注高压母亲群体,建构完善的社会支持体系 儿童虐待除了导致残疾和死亡,还会使暴力和犯罪升级,这些都会给社会和经济发展带来深重的影响。[48]因此,政府相关部门应尽快将儿童虐待纳入儿童保护体系,通过早期的识别和有针对性的干预尽可能降低虐待发生的可能性。本研究的结果表明,高抑郁焦虑压力的母亲如果可以获得良好的社会支持,就能够一定程度上减少自身的抑郁焦虑压力水平,最终降低虐待风险。为此,政府和社会组织要充分关注和主动关心高抑郁焦虑压力的母亲群体,拓宽这些存在风险的母亲获得高质量社会支持体系的途径。例如,可以因地制宜地开展家庭支持项目,[49]依托第三方机构或社区等平台搭建母亲互助小组,为那些在与幼儿相处中面临困难的母亲提供方法上的支持和情感上的支援。[50]此外,还可以利用信息化平台开设公益性网上家长学校和网络课程来回应儿童和母亲的需要,切实提升母亲及整个家庭的科学育儿能力,降低家庭暴力发生的可能性。 參考文献: [1]世界卫生组织和国际预防儿童虐待与忽视协会.预防儿童虐待:采取行动与收集证据指南[EB/OL].(2006-01-01)[2020-02-12].https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/child_ maltreatment/zh/. [2]STAGNER M, LANSING J. Progress toward a prevention perspective[J]. Future of Children,2009,19(2):19-38. [3]HAN A, WANG G, XU G, et al. A self-harm series and its relationship with childhood adversity among adolescents in mainland China: a cross-sectional study[J]. Bmc Psychiatry,2018,18(1):28. [4]WADE T J, BOWDEN J, SITES H J. Child maltreatment and motor coordination deficits among preschool children[J]. Journal of Child & Adolescent Trauma,2018,11:159-162. [5]FELITTI V J, ANDA R F, NORDENBERG D, et al. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: the adverse childhood experiences(ACE) study[J]. American Journal of Preventive Medicine,1998,14(4):245-258. [6][48]联合国儿童基金会.联合国:儿童虐待给亚太国家每年带来2090亿美元经济负担[J].人民教育,2015(13):10. [7]BROWN S M, RIENKS S L, MCCRAE J S, et al. The co-occurrence of adverse childhood experiences among children investigated for child maltreatment: a latent class analysis[J]. Child Abuse & Neglect,2019,87:18-27. [8]FANTUZZO J W, PERLMAN S, DOBBINS E K. Types and timing of child maltreatment and early school success: a population-based investigation[J]. Children & Youth Services Review,2011,33(8): 1404-1411. [9]ROMERO-MARTINEZ A, FIGUEIREDO B, MOYA-ALBIOL L. Childhood history of abuse and child abuse potential: the role of parents gender and timing of childhood abuse[J]. Child Abuse & Neglect, 2014,38(3):510-516. [10][36]JOEL S M. Social information processing in high-risk and physically abusive parents[J]. Child Abuse & Neglect,2003,27(1):7-20. [11][17][38]RODRIGUEZ C M, TUCKER M C. Predicting maternal physical child abuse risk beyond distress and social support: additive role of cognitive processes[J]. Journal of Child & Family Studies,2015, 24(6):1780-1790. [12]TUCKER M C, RODRIGUEZ C M. Family dysfunction and social isolation as moderators between stress and child physical abuse risk[J]. Journal of Family Violence,2014,29(2):175-186. [13]LIU S W, ZHAI F, GAO Q. Parental stress and parenting in Chinese immigrant families: the mediating role of social support[J]. Child & Family Social Work,2020,25(2):135-148. [14]MCHUGH M T, KVERNLAND A, PALUSCI V J. An adolescent parents programme to reduce child abuse[J]. Child Abuse Review,2017,26(3):184-195. [15]王雁飞.社会支持与身心健康关系研究述评[J].心理科学,2004(05):1175-1177. [16][39]AJDUKOVIC M, RAJTER M, REZO I. Individual and contextual factors for the child abuse potential of Croatian mothers: the role of social support in times of economic hardship[J]. Child abuse & neglect,2018,78:60-70. [18]ESPELETA H, BEASLEY L O, BOHORA S, et al. Depression in Latina mothers: examining the roles of acculturation, enculturation, social support, and family resources[J]. Cultural diversity & ethnic minority psychology,2019,25(4):527-538. [19]KOTCH J B, BROWNE D C, RINGWALT C L, et al. Risk of child abuse or neglect in a cohort of low-income children[J]. Child Abuse & Neglect,1995,19(9):1115-1130. [20]CHAN Y C, LAM G L T, CHUN P K R, et al. Confirmatory factor analysis of the Child Abuse Potential Inventory: results based on a sample of Chinese mothers in Hong Kong[J]. Child Abuse & Neglect,2006,30(9):1005-1016. [21]JOEL S M. The child abuse potential inventory: manual[M]. Dekalb: Psytec Corporation,1986:28. [22]CHOU K L. Assessing Chinese adolescents social support: the multidimensional scale of perceived social support[J]. Personality & Individual Differences,2000,28(2):299-307. [23]项紫霓,张兴慧,黎亚军,等.3~5岁儿童母亲抚养压力类型特点及其影响因素[J].心理发展与教育,2014,30(04):427-434. [24][27]NOMAGUCHI K, BROWN S L. Parental strains and rewards among mothers: the role of education[J]. Journal of Marriage & Family,2011,73(3):621-636. [25]SIMONDS W. Parenting out of control: anxious parents in uncertain times[J]. Contemporary Sociology, 2011,40(3):336-338. [26]貝克尔.家庭论[M]. 王献生,王宇,译.北京:商务印书馆,2009:161-185. [28]ELHAMl K, FATEMEH K, HOSEIN Y M, et al. Comparison of childrens behavioral problems between two groups of shift and fixed working mothers with different occupational stress levels[J]. Medical Science,2020,24(105):3106-3112. [29]马洁然.幼儿教师育儿焦虑的现状及对策研究[D].上海:华东师范大学,2013:8. [30]COHEN S, JANICKI-DEVERTS D. Whos stressed? Distributions of psychological stress in the United States in probability aamples from 1983, 2006 and 20091[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2012,42(6):1320-1334. [31]PONNET K. Financial stress, parent functioning and adolescent problem behavior: an actor?鄄partner interdependence approach to family stress processes in low?鄄, middle?鄄, and high?鄄income families[J]. Journal of Youth & Adolescence,2014(43):1752-1769. [32]VAMEGHI R, AKBARI S A A, SAJEDI F, et al. Path analysis association between domestic violence, anxiety, depression and perceived stress in mothers and childrens development[J]. Iranian Journal of Child Neurology,2016,10(4):36-48. [33]GALLAGHER B, CARTWRIGHT?鄄HATTON S. The relationship between parenting factors and trait anxiety: mediating role of cognitive errors and metacognition[J]. Journal of Anxiety Disorders,2008,22(4):722-733. [34]HUDSON J, RAPEE R M. Parent?鄄child interactions and anxiety disorders: an observations study[J]. Behaviour Research & Therapy,2001,39(12):1411. [35]WALKER L, CHENG C Y. Maternal empathy, self?鄄confidence, and stress as antecedents of preschool childrens behavior problems[J]. Journal for Specialists in Pediatric Nursing,2007,12(2):93-104. [37]JOEL S M. Social information processing and physical child abuse[J]. Clinical Psychology Review,1993,13(3):275-294. [40]CORNWELL E Y, WAITE L J. Social disconnectedness, perceived Isolation, and health among older adults[J]. Journal of Health and Social Behavior,2009,50(1):31-48. [41]HAWTHORNE G. Perceived social isolation in a community sample: its prevalence and correlates with aspects of peoples lives[J]. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,2008,43(2):140-150. [42]王耘,董奇,劉桂珍.社会支持与母亲抚养困难的关系的研究[J].心理发展与教育,1994(2):49-54. [43]方学娇.幼儿母亲社会支持与教养效能感关系研究[D].天津:天津师范大学,2015:45-50. [44]RIBAS R, MOURA M L S D, BORNSTEIN M H. Socioeconomic status in Brazilian psychological research: II. socioeconomic status and parenting knowledge[J]. Estudos De Psicologia,2003,8(3):385-392. [45]PEARS K. Demographics, parenting, and theory of mind in preschool children[J]. Review of Social Development,2003,12(1):1-20. [46]CORWIN T W, MAHER E J, MERKEL?鄄HOLGUIN L, et al. Increasing social support for child welfare?鄄involved families through family group conferencing[J]. British Journal of Social Work,2019(3):1-20. [47]林岚.3~6岁幼儿家庭亲子冲突的现状及其处理策略[J].学前教育研究,2011(10):48-54. [49]岳亚平,张艺丝.学前儿童家庭支持现状与促进策略[J].学前教育研究,2020(10):3-16. [50]SLACK K S, MAGUIRE K, GJERTSON L M, et al. Child Maltreatment Prevention: Toward an Evidence?鄄Based Approach[EB/OL].(2015-02-04)[2020-12-14].https://www.researchgate.net/publication/265485120_Child_Maltreatment_Prevention_Toward_an_Evidence-Based_Approach. Abstract: Factors making caregivers abuse children physicaly are complex. Its important to find out the potential risk of abuse and the mechanism between the influencing factors. In this study, 551 mothers from 4 kindergartens in a city were selected as subjects. The Child Abuse Potential Inventory, Depression Anxiety Stress Scale, Child?鄄Parent Conflict Scale, and Multidimensional Scale of Perceived Social Support were used to explore the influence of mothers depression, anxiety and stress on their risk of physical abuse and the mediating role of parent?鄄child conflict and the moderating role of social support. The results showed that mothers depression, anxiety and stress level is positively correlated with the risk of physical abuse of children; parent?鄄child conflict mediates the relations between mothers depression, anxiety and stress and risk of physical abuse; the perceived social support moderates the relations between depression, anxiety and stress and risk of physical abuse. Based on the above findings, mothers should strengthen their emotional management and regulation and learn to reduce and deal with parent?鄄child conflicts and take care of the limits of physical control of children. The government and social organizations should pay full attention to the mother group with high depression, anxiety and stress, and take actions to build a high?鄄quality social support system for them. Key words: mothers depression, anxiety and stress, physical abuse risk, parent?鄄child conflict, social support