泰山“渐入佳境”刻石考释

2021-10-27宋洪兵丁海洋

宋洪兵 丁海洋

山,几乎在每个文人心目中都是潜在的精神家园。春秋时期,孔子登临泰山,提出“仁者乐山,智者乐水”的重要哲学审美观。此后,历代圣贤和文人都追随孔子的脚步,来感受“登泰山而小天下”,从更高的精神层次体会泰山的内涵,鉴赏泰山的美蕴。

摩崖石刻是泰山文化遗产的重要组成部分,总共有1568处,在中国名山之中列居首位。泰山石刻主要集中在登天御道两侧,是泰山重要的文化景观,石刻蕴含历史文化、书法艺术和点景化境的多重属性。泰山石刻是人们研究泰山历史文化、自然造境思想以及所蕴含的人生哲理的珍贵实物资料。

一、“渐入佳境”石刻概况

“渐入佳境”出自《晋书·文苑传·顾恺之》:“恺之每食甘蔗,恒自尾至本。人或怪之,云:‘渐入佳境”。意思是甘蔗下端比上端甜,从上到下,越吃越甜,比喻境况逐渐好转或风景、情趣等逐渐深入而达到美妙的境地。古人喜用“渐入佳境”形容游山之趣。

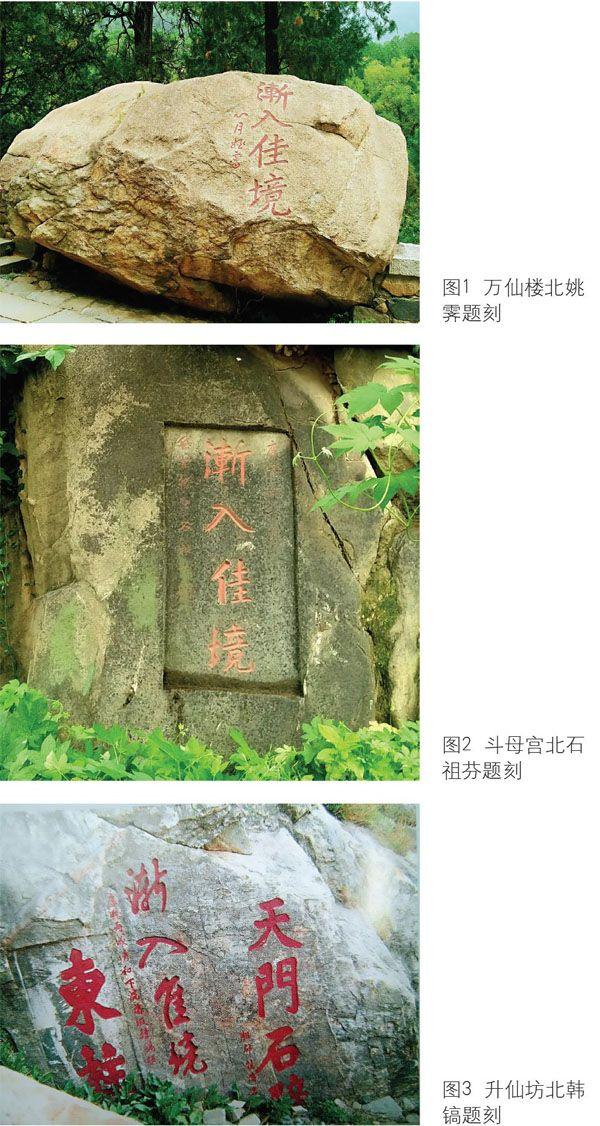

泰山“渐入佳境”石刻有三。一处在万仙楼北约40米盘路东侧巨型自然石上,题名及题刻年代未知;第二处在斗母宫北约40米盘道西侧不大的一块石壁上,刻于清光绪二十六年(1900年),落款“庚子闰八月,岱宗权守石祖芬题”;第三处位于升仙坊北约90米盘路东侧崖壁上,刻于康熙四十五年(1706年),落款“康熙丙戌清和下浣,蒲坂韩镐题”。

二、万仙楼北石刻题名及题刻年代考

经查阅张用衡先生《泰山石刻全解》和袁明英先生《泰山石刻》,书中记载万仙楼北“渐入佳境”石刻“题名及年代残”,从照片看,题名落款有字痕。2021年4月,泰山管委会对山上部分石刻用传统工艺进行保护填色,此“渐入佳境”的题名终得辨识,经泰山学院周郢教授考证,确定落款为“心月姚霁”,但年代仍未知。

据周郢《“水帘洞”洞名榜书重现:泰山<西游>胜迹又获新证》文中所述,明《泰山志》中记泰山斗母宫西北水帘洞处有榜书洞名石刻:“水簾泉……一在岩岩亭右,刻姚霁书”。现在水帘洞悬壁西北壁有一斗大残字,系“洞”字之下半。其左有行草小字,作“□书”,与明志记载一致。

明《泰山志》卷四《杂志》云:“姚霁书端中丞祈雪碑,皆有帖意。”端中丞即嘉靖间山东巡抚端廷赦,其祈雪碑(《告岳文》)作于嘉靖二十三年二月(明《泰山志》卷一《祀祝》)。姚霁其人生平不详,应为端廷赦的幕僚,由此推断“渐入佳境”与“水帘洞”洞名榜书同为姚霁于明朝嘉靖年间所题。

三、“渐入佳境”石刻的景观格局

泰山主体岩石形成于25-28亿年前,经过长期沧海桑田的地质演化,泰山的基本轮廓形成于距今3000万年左右,受喜马拉雅造山运动的影响隆升,泰山南侧依次形成了泰前断裂、中天门断裂、云步桥断裂。泰山的新构造运动不仅造就了泰山很多奇特的典型地质地貌类型,更为古今游客开拓出一条天然的“登天御道”,也为文人墨客的题刻吟咏提供了天然的纸张。泰山石刻、古建筑连同登山道路和群峰间的自然景色构成一个奇妙的景观格局。它不仅反映着中国古代“天人合一”的价值追求,更蕴含了不同时代、不同人物的人生感悟。

红门至南天门的登山道路最早是汉光武帝派人在封禅之前修筑的。其中,一天门、中天门、南天门是这条登山道的三个重要节点,把这条道路分成了四个不同坡段,也营造了四个景观序列。一天门以下是缓坡,大约为7度,登山的心理准备阶段;一天门至中天门坡度为17度,是登山初始阶段;中天门至南天门坡度达到30度,是登山的最艰难阶段,要经过艰难跋涉和心理上的考验;南天门之后地势平坦,属于“天府仙界”。万仙楼和斗母宫都位于登山的最初始阶段,刚刚展现出松柏青翠、清泉流响、曲径通幽的环境,是远离俗世红尘的过渡点。有称红门、斗母宫区域为梵仙乡。万仙楼处“渐入佳境”落款為“心月姚霁”,其中“心月”乃佛家用语,意为明净如月的心性。题刻选在道边滚圆巨型自然石上,未作边框,自然洒脱,点石成景。石祖芬题刻在斗母宫以北不远盘道西侧一块不太显眼的山石上。斗母宫是泰山主登山盘道上最为幽静所在,有“听泉山房”“三潭叠瀑”“卧龙槐”等景观,历史上是达官贵人登山小憩之所。《老残游记》记载:“但凡上等客官,上山都是在这庙里吃饭。”此处题刻选点比较低调,加之周边景观丰富,如果不仔细观察,甚至会忽略它的存在。韩镐题刻选在升仙坊处,在明万历山东巡抚张允济“东柱”题刻和明嘉靖汉中知府翟涛“天门石壁”题刻中间,位置又略高于两者,颇有“不信今时无古贤”的感觉。升仙坊是泰山紧十八盘的起始处,是登山过程中最艰难的一段,这时候出现的“渐入佳境”折射出作题刻者的更高人生境界,更是鼓励人们无限风光在险峰,继续攀过这段路就能感受“山顶我为峰”“一览众山小”的非凡气势。

四、“渐入佳境”石刻的书法意境

万仙楼北姚霁之“渐入佳境”,字面高140厘米,宽52厘米,四字竖列1行,字径35厘米,楷书(图1)。斗母宫北石祖芬之“渐入佳境”,字面123厘米,宽60厘米,四字竖列一行,字径23厘米,楷书(图2)。升仙坊北韩镐之“渐入佳境”,字面高260厘米,宽84厘米,四字竖列1行,字径50厘米,行草(图3)。

姚霁题刻正文为楷书,落款为草书,其体量在三处题刻中居中,书法与自然山石浑然一体,颇有天人合一的感觉,表现出题刻者率性天真的性格。石祖芬题刻正文落款皆为楷书,体量为三处之中最小,选点位置不甚明显,表现出题刻者平正严谨的性格,体现了题刻者既向往山林之乐,又稍显拘谨内敛的心态。韩镐的“渐入佳境”为行草,体量为三者中最大,字体粗壮遒劲,很有流动感,风格比较自由潇洒,体现了题刻者性格豪迈、旷达自信,题刻落款则为楷书,反映出题刻者为官的守正持重。同时,其与两侧“东柱”和“天门石壁”的楷书题刻形成“品字结构”,书法变化与视觉景观灵动和谐,相映成趣。三处石刻中,一处描写泰山的近景(“天门石壁”),另一处歌颂泰山为东天一柱(“东柱”),只有韩镐登高四望,情满于山,享受“精神四飞扬”“如出天地间”的攀登乐趣,抒写“志欲小天下,特来登泰山”的豪迈情怀。风格迥异的书法风格因其气韵特质不同而审美价值不同,同时也折射出题刻者的不同心境。

五、“渐入佳境”石刻历史背景及意境分析

“渐入佳境”三个题刻的作者从地理位置自下到上依次是明朝嘉靖年间姚霁、清朝光绪年间石祖芬、清康熙年间韩镐,我们尝试从三人所处的历史背景以及个人人生境遇分析 “渐入佳境”所体现的主观价值。首先,从题刻的历史背景看,清光绪年间外患不断,兵连祸结,是近代中国半殖民地半封建社会灾难深重的时期。石祖芬题刻“渐入佳境”的年代为清光绪二十六年闰八月,正是八国联军侵入北京后清政府与各国外交使团交涉《议和大纲》时期,动荡的社会又初露苟安迹象。而韩镐题“渐入佳境”则是在清朝康熙年间,社会发展进入鼎盛时期,人民安居乐业。与光绪和康熙时期相比,明嘉靖年间国家没有大规模的战争,整个社会的发展水平还相对稳定。总的来说,姚霁题刻的年代社会发展比较中庸,石祖芬题刻的年代社会动荡、内忧外患,韓镐题刻的时代是改朝换代后社会走向稳定、繁荣的时期。

从题刻者自身境遇进行分析,姚霁为一幕僚,官职不高或者是一般文人,他的题刻更多体现的是自由、率真的真性情。石祖芬,晚清苏州人,善诗,喜集句,工楷书,题“渐入佳境”时任泰安代理知府,翌年写七言律诗《经石峪看红叶》,“休上危桥云步迥,更高寒处更凄凉”,用枫叶的傲霜写出了“高处不胜寒”和艰难时代志气难抒的忧思情怀,与题刻者自身境遇相契合。韩镐,山西蒲州人,曾任济南知府;祖父韩承宣曾任历城知县,为明崇祯年间抗清烈士;曾祖韩奎,为明代刑部主事。韩镐出身世家望族,处于国家走向繁荣昌盛的年代,家学深厚,志气甚高,所以在他看来,泰山的佳境应更高更远。

六、结语

一直以来,泰山以“登山励志”为传统,数千年来,从帝王将相到文人墨客再到布衣百姓,都在登山读史中激励人生,以求奋发向上,勇于攀登的精神。古人云:“夫美不自美,因人而彰”。三处题刻体现了不同时代、不同人物、不同意境之美:姚霁题刻体现了平庸时代自由审美之境的旷达飘逸之美;石祖芬题刻体现了艰难时代公务闲暇之境的守正严谨之美;韩镐题刻体现了繁荣时代攀登超越之境的蓬勃豪迈之美。泰山的美不仅仅是自然风光之美,更是自然景观与文化遗产融合之美。从美学的角度来看,我们可以理解为人们把自我的思想情感、主观意识投射到泰山的自然景观之中,让其具有人为的思想,也就是自然景观人格化的过程,而泰山摩崖石刻正是这一过程的典型体现[4]。泰山三处“渐入佳境”石刻,因题刻者不同的人生境遇和所处的不同的历史背景,成就了三处石刻不同的景观价值、书法艺术价值和意境美学价值,蕴含了深刻的哲学内涵。

(责任编辑:王宝兰)