沈钧儒:“有史以来第一次遇见的民主政府”

2021-10-26

“民主人士左派的旗帜”

毛泽东对沈钧儒说:“沈老先生,我们要向你这个法律专家请教。

咱们打败了蒋介石,要建立人民共和国,要建立人民的法律,

在这方面,还需要沈老先生多出力呀!”

沈钧儒(1875-1963),浙江嘉兴人。中国民主同盟创始人之一。1948年9月从香港北上。中华人民共和国成立后,曾任最高人民法院院长、全国政协副主席、全国人大常委会副委员长和中国民主同盟中央主席等职。

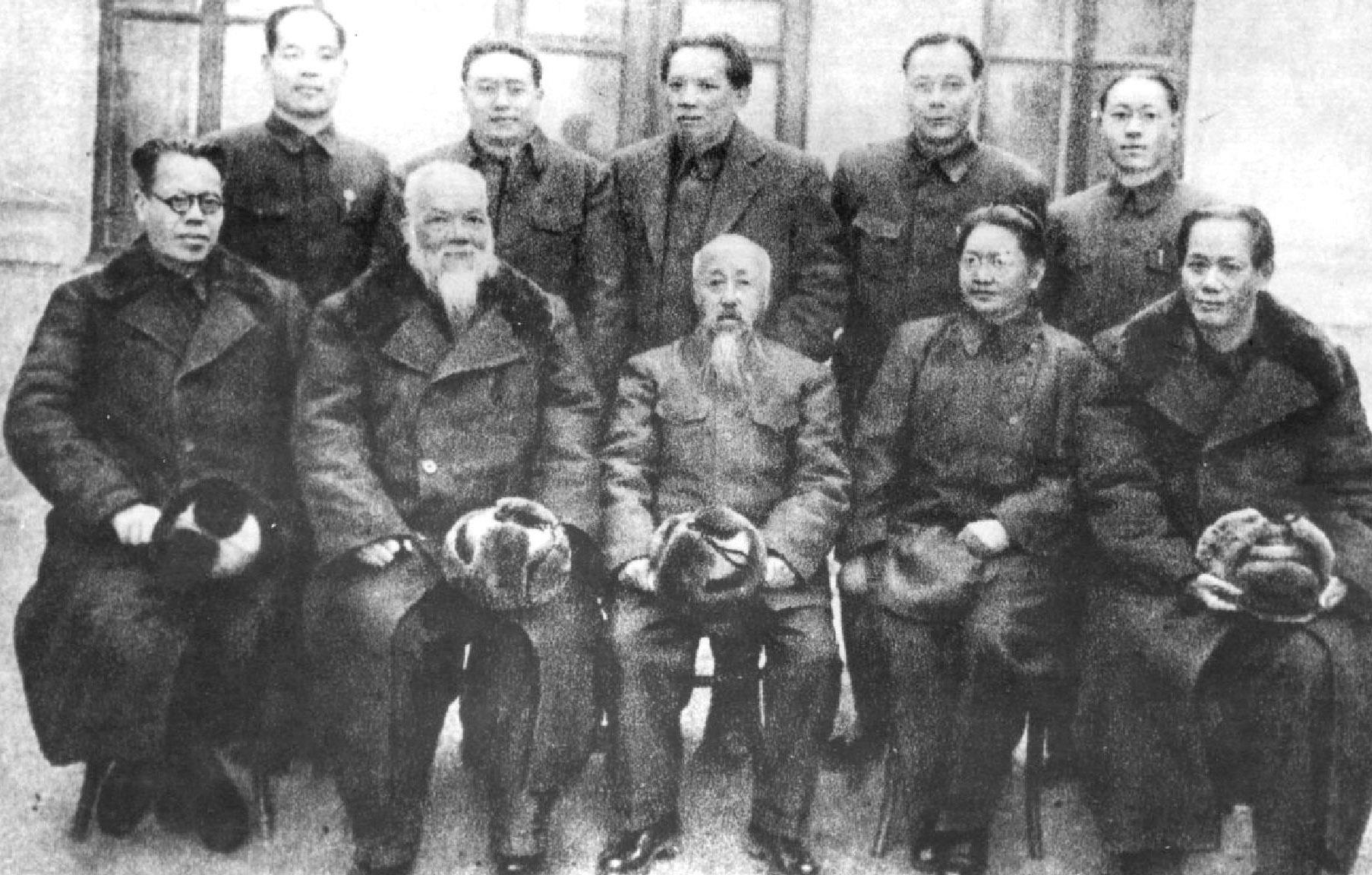

1949年10月1日开国大典,在天安门城楼留下了一张见证这一重要历史时刻的群体照片。毛泽东身后有两位银髯飘逸的老人,其中身材不高的那位就是沈钧儒。沈钧儒爱和青年人交朋友,有着“老少年”的美称。他毕生以救国为己任,周恩来曾赞誉他是“民主人士左派的旗帜,为民主主义,为社会主义奋斗到老”。

“我认为这是一个民主的、和平的、具有建设性的号召”

1948年5月1日,毛泽东亲笔致函中国国民党革命委员会(简称民革)主席李济深和中国民主同盟(简称民盟)主席沈钧儒:

任潮、衡山两先生:

在目前形势下,召集人民代表大會,成立民主联合政府,加强各民主党派、各人民团体的相互合作,并拟订民主联合政府的施政纲领,业已成为必要,时机亦已成熟。国内广大民主人士业已有了此种要求,想二兄必有同感。但欲实现这一步骤,必须先邀集各民主党派、各人民团体的代表开一个会议。在这个会议上,讨论并决定上述问题。此项会议似宜定名为政治协商会议。一切反美帝反蒋党的民主党派、人民团体,均可派代表参加。不属于各民主党派各人民团体的反美帝反蒋党的某些社会贤达,亦可被邀参加此项会议。此项会议的决定,必须求得到会各主要民主党派及各人民团体的共同一致,并尽可能求得全体一致。会议的地点,提议在哈尔滨。会议的时间,提议在今年秋季。并提议由中国国民党革命委员会、中国民主同盟中央执行委员会、中国共产党中央委员会于本月内发表三党联合声明,以为号召。此项联合声明,弟已拟了一个草案,另件奉陈。以上诸点是否适当,敬请二兄详加考虑,予以指教。三党联合声明内容文字是否适当,抑或不限于三党,加入其他民主党派及重要人民团体联署发表,究以何者适宜,统祈赐示。兹托潘汉年同志进谒二兄。二兄有所指示,请交汉年转达,不胜感幸。

谨致民主革命敬礼!

毛泽东

五月一日

5月2日,中共中央又发出《关于邀请民主党派来解放区协商召开新政协问题给沪局的指示》(简称《指示》),通知中共上海分局(时驻香港):“我党准备邀请各民主党派及重要人民团体的代表来解放区讨论。”《指示》列出准备邀请的人员名单,包括沈钧儒在内共29人,其中在港的就有16人。《指示》提出,“讨论须征求各民主党派的意见,首先征询李济深、沈钧儒二先生的意见,并电告中央”。可见中共中央对二人非常重视、信任。

沈钧儒看到中共中央发布的“五一口号”、毛泽东的信及中共中央的电文,激动万分。推翻独裁统治,使国家走上和平民主富强的道路,这是他不屈不挠终生为之奋斗的目标,他当即和李济深商量,表示积极响应。

5月5日,沈钧儒和章伯钧代表民盟和在港各民主党派、民主人士连发两电。一电致毛泽东,一电致全国同胞,热烈响应中共关于召开新政协的号召,表示要与全国人民“共同策进,完成大业”。

5月8日,沈钧儒在《华商报》“目前新形势与新政协”座谈会上发表书面意见:“我认为这是一个民主的、和平的、具有建设性的号召”,“这一号召证明了中共不要实行一党专政,中共决无包办国是的意思,这是中共与各民主党派同声相应同气相求的表现……因此,我认为凡是赞成中共这一召开新政协主张的,今天都应该起来响应这一号召……”

此后,在香港的各民主党派掀起了一场支持、拥护、宣传新政协的运动。在沈钧儒的提议下,6月14日,民盟发表《致全国各民主党派和人民团体、各报馆暨全国同胞书》。宣称,全中国人民要求一个民主、和平、独立、统一的新中国,必须发动全国人民用一切力量来推翻与全民为敌的南京反动独裁政权,以通过新政协而建立的真正代表人民的民主联合政权去代替它。

8月1日,毛泽东复电(复电内容详见李济深一文)李济深、沈钧儒,对他们赞同中共关于召集新的政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,建立民主联合政府的主张,并热心促其实现,“极为钦佩”,并指出:“关于召集此项会议的时机、地点、何人召集、参加会议者的范围以及会议应讨论的问题等项,希由诸先生及全国各界人士共同研讨,并以卓见见示,曷胜感荷。”

中共“五一口号”发布后,沈钧儒的活动渐多,据沈钧儒的孙女沈松回忆:

那时,各党派负责人频繁来往祖父家或祖父外出开会,谈论的内容多是筹备召开新政协,特别是如何离开香港的问题。

祖父已过古稀,受当时条件所限,出门都是乘坐公共电汽车,大家一是担心他的体力,二是怕特务跟踪迫害,所以每次出门都由我姑母沈谱或秘书王健陪同。

“蔡廷锴奋起参加,和船员一起,分别手持铁条木棍等工具,合力顶住岩石,终于使货船得以脱险”

在港民主人士如何离开香港安全抵达解放区共商新政协的筹备工作,成为当务之急。当时香港局势动荡,社会复杂,国民党特务、密探对民主人士跟踪盯梢。为了保证安全,从1948年秋天开始,在周恩来的亲自指挥、部署下,中共派高级干部钱之光(后任华润公司董事长)专程到港,会同在港的中共华南局负责人方方、章汉夫、潘汉年、连贯、夏衍五人(被称为“五人小组”),组织和接送民主人士进入解放区。

此后,民主人士北上进入实际操作阶段,或者说倒计时阶段。时任华润公司业务部主任的袁超俊后来回忆:“我和钱之光等华润的同志担任华润与香港分局、港工委的联络工作。每一批安排哪些人走,什么时候开船,都是根据民主人士的准备情况、货物的装运、香港的政治气候以及联系情况等来决定。”

按照中共中央的指示和要求,香港分局本来准备安排第一批北上的民主人士不止沈钧儒等四人,而是尽可能覆盖各主要民主党派领导人及无党派民主人士的代表人物。后来参与护送的杨奇曾著文回忆:“这次北上的‘波尔塔瓦号轮船,本来打算多载一些人的,可是,潘汉年、连贯在1948年9月4日到李济深家开会落实名单时,有些人说手上有些工作尚待处理,来不及第一批离港;还有个别人担心经过台湾海峡是否安全,只有沈钧儒、蔡廷锴等毫不犹豫,全无顾虑,说走就走。”

第一批民主人士北上的行动方案确定后,各项准备工作便紧锣密鼓地运作起来。就在这时,传来了一个令人震惊的不幸消息——应邀回国参加新政协筹备会的冯玉祥,乘坐苏联“胜利号”客轮自美国回国途中,于9月1日行至黑海时,由于轮船失火遇难。这个消息传到香港,给正在准备北上的民主人士带来一些影响。远在西柏坡的周恩来闻讯后,在9月7日给潘汉年和香港分局发去一封紧急电报,强调要慎重处理民主人士乘苏联轮船北上事宜,压缩人员,确保行程安全。

按照周恩来的指示,香港分局调整了行动方案,最后,沈钧儒、章伯钧、谭平山、蔡廷锴成为第一批北上的民主人士。沈松回忆:

當时祖父已看到了新中国的曙光,兴奋愉快的心情溢于言表,可以从离港前一天寄给我大伯父沈谦的一首五言诗看出。祖父写道:“无暇亲笔砚,况作扇头书。为驱残暑尽,聊遣半日余。海水极天绿,当窗凤尾舒。寄此数行意,清风拂吾庐。”

9月12日晚,沈钧儒和谭平山装扮成账房先生;章伯钧装扮成富商,身穿长袍,头戴瓜皮帽;蔡廷锴装扮成苦力,黄胶绸上衣,露出白布裤腰,头戴毡帽。他们在章汉夫等人的陪同下,乘小舢板登上苏联货轮“波尔塔瓦号”。

香港分局统战委的工作人员罗培元参与此次行动,后来他写了一篇文章,记述他亲历秘密行动的若干细节:

我一早起来,按“小开”(沪语小老板的意思,潘汉年的代名)和连叔(连贯的代名)两同志日前的交代,到几位民主党派人士家里,把他们的随身行李送到码头旁一间房子里,便匆匆赶回住处。

连叔给我布置任务,待船开出鲤鱼门后,要一一打电话告诉上船人的家属,请他们放心。连叔正说着,忽然门铃响起,客人来了,都是事先约定的,每人手里提着一个小包。大家知道这是北上去参加新政协会议的,彼此心照不宣,但大家的心里却充满激动、喜悦和紧张的情绪。订好的饭菜依时摆上来,不用主人请,大家自动聚拢。由于担心有人喝醉误事,不设酒。

吃完饭,大家不约而同回到客厅,把门关上,进行换“装”。连叔在厅门外,一言不发,猛抽香烟。我则心里翻腾着“小开”的话,“无事是小,有事则大”,合计如何才能把这些“贵客”安全地送到北去的船上。

不一会儿,客厅门开了,我们像看开场戏一样,端详各人的打扮。原先的长者已面目全非,乔装打扮成另一种身份的人了。高大的谭平山和矮小的沈钧儒先生都留着大胡子,大家笑谑要他们把胡子藏进衣领内。谭老一笑置之,沈老则真的要动作起来,引得大家哄堂大笑。后来,他们听了大家的意见,仍作常态处理,而章伯钧、王绍鏊诸先生,或穿长袍,或着唐装,各自打扮成富人的样子。他们问道:“打扮得像不像?”连叔幽默地回答:“不抓到你们就像,抓住了就不像。”

我们急于送他们上船,只顾催促及早出发,尽快上船。我先赶到海边,与蔡廷锴和林一元(蔡廷锴的秘书)雇好的两条小船会合,撑船的都是妇女,这使我较为放心。

不到半小时的工夫,小船已泊近一艘大船,大家抬头一望,是苏联的货船,大家好像获得很大的安全感,大声笑谈起来。我先扶两位老者从舷梯拾级而上,交给苏联朋友,蔡先生快步大摇大摆地上去,后面跟不上的人叫苦不迭,他则回头哈哈大笑。

罗培元回忆中提到的王绍鏊其实并不在此列,他是此后单独北上的。

1948年9月13日上午,“波尔塔瓦号”离开香港,驶向北方。

随这条船北上的还有华润公司总经理杨琳的儿子秦福铨和博古(秦邦宪)的儿子秦钢。据秦福铨回忆:

他们逮着什么侃什么,高谈阔论,不时还争论几句,连骂老蒋都骂得佳句连珠,妙趣横生,使我长了不少知识。

沈钧儒先生早饭后总爱用一把小梳子梳理他的胡须,他说冬天时还要用一个须袋把它套起来呢。他说话坦诚、诙谐、和蔼可亲,很让人喜欢。

章伯钧先生神态庄严,城府很深,侃起来总是有根有据,旁征博引,格言迭出。

蔡廷锴先生性格直爽,说话直率。想起他当年指挥19路军抗击日寇,名冠中华,正是一位独领风骚的骁将。他现在的言谈举止,仍是一副军人气概,侃得激动时站起身来,在这斗室里来回走动,慷慨激昂,爱憎分明。

谭平山先生说话平和,善解人意,悟彻人事,幽默感很强,当在座的侃出不同看法时,他总是插上几句改变话题,侃起俗人俗事来,还时不时地自我幽默一番,使大家哈哈大笑,调剂得小客房里总是充满了欢乐。

最初几天风平浪静,航行顺利。9月16日,行至台湾海峡附近时,遭遇了强台风,货船“距半米就岩石岸”。这是一个极其危急的时刻,杨奇在《见证两大历史壮举》一书中记述:“蔡廷锴奋起参加,和船员一起,分别手持铁条木棍等工具,合力顶住岩石,终于使货船得以脱险。蔡廷锴同众船员一样,全身湿透,冷得发抖。”

秦福铨记录了当时的感受:“我被那排山倒海般的风浪吓住了,海水像一堵墙似的站了起来朝船首猛扣下来,我真担心这艘老式货船能不能经受住。由于船摇晃得人站不住,坐不稳,我赶忙爬上二层铺,两手紧紧抓住床沿和墙上一只挂衣帽的挂钩,以防把我从二层铺上翻下来,胃也晃荡得难受起来。”钱之光事后听说,轮船在遭遇台风的紧急时刻,“当时在船上的几位老先生镇定自若,还像平时一样,做着健身体操”。船客并没因此影响兴致,他们除了“神侃”,各显身手,航行中不乏欢声笑语。

航行中,“波尔塔瓦号”基本没有遇到人为的有目的的阻挠,这应该归功于香港分局的保密工作。

“要建立人民共和国,要建立人民的法律,在这方面,还需要沈老先生多出力呀!”

经过十几天的艰难航程,“波尔塔瓦号”于9月27日到达朝鲜东北岸罗津港,中共东北局负责人李富春专程到码头迎接。稍事休息,沈钧儒一行即乘火车跨过图门江,当晚在图门休息。28日,他们乘火车途经牡丹江,29日抵达东北解放区哈尔滨,受到中共东北局负责人高岗、林枫、蔡畅、陈云以及政府官员高崇民等人的热烈欢迎。

10月2日,沈钧儒等4人致电毛泽东、周恩来、朱德,表示:“愿竭所能,供效绵薄;今后一切,伫待明教。”次日,毛泽东亲自发出欢迎电报,告知准备于1949年适当时机召开政治协商会议,“在目前准备时期,弟等已托东北局负责人高岗同志等,与诸先生面洽一切,尚希随时指教,使会议准备工作臻于完善”。

沈钧儒到达东北解放区后,和其他民主人士与中共中央代表高岗、李富春举行多次座谈会,反复讨论协商。沈钧儒等同意中共中央的主张,并对筹备会的组成单位、新政协的参加者及筹备会召开的时间、地点等问题提出了很好的意见。11月25日,高岗、李富春代表中共中央与在哈尔滨的各民主党派人士沈钧儒、谭平山、章伯钧、蔡廷锴、王绍鏊、朱学范、高崇民、李德全等,就《关于召开新的政治协商会议诸问题》达成共同协议。至此,新政协的召开已具备了共同的政治基础。

不久,沈阳解放,沈钧儒等民主人士抵达沈阳,与第二批北上的郭沫若、马叙伦等民主人士,第三批北上的李济深等民主人士会合。

关注沈钧儒的不仅仅是中共,新上任的国民党代总统李宗仁也渴望得到沈钧儒等人的襄助。是年年底,李宗仁致函沈钧儒等,要求民盟再次以第三者身份,在国共两党之间重开“调解”。沈钧儒在沈阳的欢迎大会上,公开回答说:“假如即将被人民摧毁的反动政权,想藉和平谈判来缓和革命进攻,分解革命阵营的团结,以图保存其残余的反动力量,那我们全国人民必以加倍的力量,来粉碎这种阴谋。”

沈钧儒北上进入解放区后,参观了工厂、农村,目睹解放区人民当家作主,到处一片欢声笑语,生机盎然,又接连听到人民解放军势如破竹,捷报频传,不觉欣喜若狂,按捺不住激动的心情,在解放区短短5个月中连连作了十几首诗歌颂解放区的新生活和人民解放军的节节胜利,以抒发自己喜悦之情。

1949年2月25日,沈钧儒等35位民主人士在林伯渠和高崇民的陪同下,由沈阳乘专列抵达北平,在火车站受到了热烈欢迎。

新政协筹备会在紧锣密鼓中进行。沈钧儒被安排住进北京饭店,每天工作繁忙,应接不暇。6月15日,新政治协商会议筹备会第一次全体会议在中南海勤政殿开幕。毛泽东对沈钧儒说:“沈老先生,我们要向你这个法律专家请教。咱们打败了蒋介石,要建立人民共和国,要建立人民的法律,在这方面,还需要沈老先生多出力呀!”据当时负责中共统战工作的金城回忆:“沈老在制订政协的共同纲领、酝酿政协代表、政协委员、人民政府各部委领导人名单的工作中,起了很大的作用。”

16日,会议讨论通过了《新政治协商会议筹备会组织条例》,沈钧儒被选为常务委员会委员并担任常务委员会副主任。为使新政协尽快召开,筹备会常委设立了6个工作小组,沈钧儒参加第一小组(拟定参加中国人民政治协商会议之单位及其代表名额)和第四小组(起草《中华人民共和国中央人民政府组织法》)工作。

确定参加新政协的单位及其名额,是一项极其复杂又十分慎重的工作。各方面积极酝酿提名,时有为了提名作代表、为了是否真正有资格作代表而争得面红耳赤。其间,社会上不少来历不明的党派团体、个人纷纷要求参加新政协,有个自称“农民党”领导的人,找到沈钧儒提出希望作新政协代表参会,并且希望把他的“农民党”拉入新政协,成为单位之一,沈钧儒没有接受。另外有两个自称民治党的成员,也要求沈钧儒为他们提名作新政协代表,都被沈钧儒当面拒绝了。

为了新政协的顺利召开,沈钧儒忙得不亦乐乎。沈松回忆:

7月初,祖父将新政治协商会议筹备会《征求国旗国徽图案及国歌辞谱启事(草案)》从北平寄给我父亲沈叔羊(时在上海),并在文件上亲笔书写道:“国旗图案此间收到约有三种:一与苏联相似;一中国式的镰刀斧头;一线条。汝有何意见否?”我父亲为美术工作者,祖父千里迢迢寄之,可见其关切之深。

9月2日,祖父不慎在北京饭店门口摔了一跤,扭伤了腰部。那时,他已年届74岁高龄。可是,政协工作异常忙碌,9月22日,他在给我大伯父的信中说:“腰部的痛苦,因为忙也就不许你不好,真奇怪它也就好了。”

9月17日,新政协筹备会举行第二次全体会议,沈钧儒和周恩来、陈叔通任会议主席。会议决定即将召开的新政治协商会议正式定名为中国人民政治协商会议。审议通过了《中国人民政治协商会议组织法草案》《中华人民共和国中央人民政府组织法草案》《中国人民政治协商会议共同纲领草案》,并授权常务委员会提交中国人民政治协商会议第一届全体会议讨论通过。

至此,新政协会议的筹备工作圆满完成。其间,沈钧儒目睹了中国共产党不以大党自居,在代表名额分配上和民革、民盟人数相等,充分体现了中国共产党与各民主党派之间的亲密合作关系,他感慨万千:“这确是有史以来第一次遇见的民主政府,民主精神。”

“为了新中国的建设,祖父是永不知疲惫的中国大老!”

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在中南海怀仁堂隆重开幕。沈钧儒作为民盟的正式代表,被选为大会主席团成员、主席团常务委员,和毛泽东、朱德、李济深、郭沫若担任执行主席。毛泽东致开幕词,庄严宣告:“占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了!”

9月24日,沈钧儒代表中国民主同盟发表重要讲话。总结了民盟斗争经验,提出以下四点:第一、中国要走新民主主义的道路,决不再走旧民主主义的道路。第二、我们必须建立人民民主专政的国家机构。第三、各级政权机构要采取民主集中制。第四、各民主阶级、民主党派,要团结一致,保证长期合作。

9月27日,政协第一届全会一致通过:中华人民共和国的国都定于北平,自即日起,改名为北京。纪年采用公元。以《义勇军进行曲》为国歌。国旗为红底五星旗,象征中国革命人民大团结。

9月30日,是政协第一届全会最后一天。沈钧儒当选为政协全国委员会委员和中央人民政府委员。当日,沈钧儒回寓所后写道:“共产党这次对人事的布置非常恰当,今后我们在民盟里更应该团结……大家应该积极起来参加盟内工作。”

政协会议期间,沈钧儒从北京饭店迁到政府配给的新居东城区东总布胡同24号。他的新家几乎天天宾客盈门,沈松回忆:

新中国成立后,苏联大使、外国朋友登门拜访祖父;党政领导商谈国事、征求意见来找祖父;民盟、救国会同仁来家开会;老朋友探望、叙旧;还有前来求职、要官的不速之客。此外,祖父还要参阅政府、法院呈送的一批批文件,工作更加复杂忙碌。天天不但要应付宾客,祖父还要外出参加各种大小会议:中央领导的集会,高院、民盟会议,新法學研究会、中苏友好协会、国际性会议中国成立分会和各种纪念会、座谈会等等。为了新中国的建设,祖父是永不知疲惫的中国大老!

1949年10月1日,毛泽东在北京天安门城楼庄严宣告:中华人民共和国中央人民政府成立了!沈钧儒在天安门城楼上见证了这一激动人心的历史时刻。在中央人民政府委员会第一次会议上,沈钧儒被任命为中央人民政府最高人民法院院长。

中国人民政治协商会议的召开,中华人民共和国的成立,都使沈钧儒心情异常激动,一个他毕生为之奋斗、梦寐以求的独立、自由、民主、富强的新中国诞生了。整整半个世纪,梦想成真。为此,一生极少饮酒的沈钧儒痛饮家乡的黄酒,以示他与中国共产党“长期合作、互相监督、荣辱与共、肝胆相照”的拳拳赤诚之心。

(责编/黄梦怡 责校/彭思贝、李希萌 来源/《向北方》,李红梅、刘仰东著,江苏人民出版社2021年6月第1版;《筹备建国“老少年”沈钧儒》,沈松/文,《中华儿女》2009年第3期;《沈钧儒的新中国梦想》,徐庆全/文,《中国新闻周刊》2009年第33期;《协商建国》,丁云等著,北京人民出版社2019年9月第1版;《1948年,沈钧儒、章伯钧等一批民主人士神秘北上哈尔滨》,张军/文,《人民政协报》2019年5月25日等)