千年意匠的甲子沉浮

——浙江龙泉青瓷小镇“国营瓷厂”改造札记

2021-10-26华建集团华东建筑设计研究院有限公司历史建筑保护设计院付涌张怡欣

■华建集团华东建筑设计研究院有限公司历史建筑保护设计院 付涌 张怡欣

在周恩来总理的关怀下,建成于1957年的浙江龙泉青瓷小镇“国营瓷厂”曾经肩负着恢复龙泉青瓷官窑制作技艺的重担,历经60年的兴衰沉浮,废弃多年的工业遗产面临如何保护和更新的新课题。本文以改造设计的第一视角为切入点,从立意、规划、功能、创作、展示、思考等环节出发,剖析工业遗产保护和更新设计中的思考过程及技术要点,以期为其他工业遗产的保护和更新设计实践提供借鉴。

工业遗产与乡土营造

2006年,来自国家文物局和中国主要工业遗产城市的领导及专家学者,在无锡通过了保护工业遗产的《无锡建议》。15年来,中国的工业遗产研究和保护实践如星火燎原,迅速展开。一直以来,公众和学界对工业遗产的关注大多集中在宏大叙事背景的对象上,它们根植于近代自然科学的进步和技术突破,曾经改变了城市的面貌和人类的社会生活方式[1]。

从上海出发,在跋山涉水七个多小时的路上,业主不断给设计团队普及龙泉青瓷和国营瓷厂的辉煌历史,但当我们抵达浙、赣、闽三省交界处的乡土小镇时,完全没想到映入眼帘的仅仅是几间早已废弃在山水之间的破旧厂房。这里不曾人流如梭、不曾机器轰鸣,青山绿水留存的是制瓷人的千年意匠,一砖一瓦记载的是国营瓷厂的甲子沉浮。设计团队意识到,有别于一般的工业遗产项目,此次改造将是一场工业遗产与乡土营造相结合的设计探索之旅。

龙泉青瓷与国营瓷厂

龙泉青瓷,历史悠久。古人比德尚玉,青瓷散发出的气质使其成为南宋审美文化特别推崇的瓷种,它的烧制工艺也在南宋时期达到了艺术高峰。受宋廷南迁和越州窑没落的影响,大量窑工迁移至瓯江上游的龙泉山区,经历代窑工的意匠雕琢,这里烧制出青如玉、明如镜、声如磬的青瓷,“瓯江两岸,瓷窑林立,烟火相望,江上船舶往来如织”[2],《龙泉县志》记载了南宋龙泉青瓷高峰期的繁盛景象。元代起,龙泉青瓷也借助便利的水网运输,沿着海上丝绸之路远销海外,开启了中华文化传播的新篇章。16世纪晚期,当龙泉青瓷初到法国时,风趣的巴黎人将青瓷的美色与当时风靡欧洲的名剧《牧羊女亚斯泰来》中主角雪拉同的美丽青袍相比拟,从此法语中“雪拉同(Celadon)”便特指中国龙泉青瓷[3]。

随着明清海禁政策的推行和官方审美品位的转变,宋元时期风光无二的青瓷至明末已经日渐衰微,青瓷制造的传统技艺也几近失传。据《国营龙泉瓷厂厂史》记载,新中国成立后不久,包括前苏联驻华大使在内的许多国际友人到中国,都会问及“雪拉同”,外交部的工作人员不知其为何物,只能向周总理请示,最后辗转请教至故宫博物院的瓷器专家陈万里,方才知晓所谓的“雪拉同”便是龙泉青瓷[4]。于是,1957年在南京召开的全国轻工业会议上,周总理作出“尽快恢复祖国历史五大名窑,尤其是龙泉窑和汝窑的生产”的重要指示[5]。同年,国营龙泉瓷厂在周总理的关怀下建立起来,失传600多年的龙泉官窑青瓷制作技艺也得以再现。山野丘陵之间的这个小市镇,呈现出“瓷窑林立、烟火相望”的盛景。

青瓷特色小镇与非遗文化中心

2006年,龙泉青瓷传统工艺被列入第一批国家级非物质文化遗产,2009年被列入世界非物质文化遗产。浙江龙泉上垟镇在2012年被授予“中国青瓷小镇”称号。2015年在浙江省发展战略中,青瓷小镇是浙江省首批37个特色小镇之一;2016年被列入住房和城乡建设部第一批127个中国特色小镇之一。小镇坐落于浙、赣、闽三省交界的丘陵之中,公共设施水平较低,城乡差距较大,劳动力流失严重。小镇发展空间受制于“九山半水半分田”的山地丘陵地形,用地范围狭小、地块分隔、交通联系不便,建设条件难称理想。在整个特色小镇的城市设计层面,设计团队提出“一带三片”的空间规划结构,即以八都溪为公共活动景观带,联系文旅片区、生活片区和产业片区,为小镇原住民与外来科研产业人员的物质生活和文化生活创造一定的宜居吸引力,以此作为小镇自身城镇功能完善和产业存续发展的基础[6]。

从历史角度看,青瓷文化体现了中国传统的审美意韵,其作为中国“海上丝绸之路”重要出口商品之一,是世界了解中国的名片。小镇的规划目标为打造比肩德国麦森、日本友田的国际瓷都,迈向国际瓷艺朝圣地。国营龙泉瓷厂虽然早在1998年便由盛转衰,宣告破产倒闭,但其留存至今的烟囱和厂房,历经了一个甲子的兴衰起落,见证了青瓷意匠的复活再生,也自然是小镇转型发展、走向世界的最好载体。以体验式博物馆为主题的“非遗文化中心”改造定位,便是循着这一初衷最终敲定下来的。

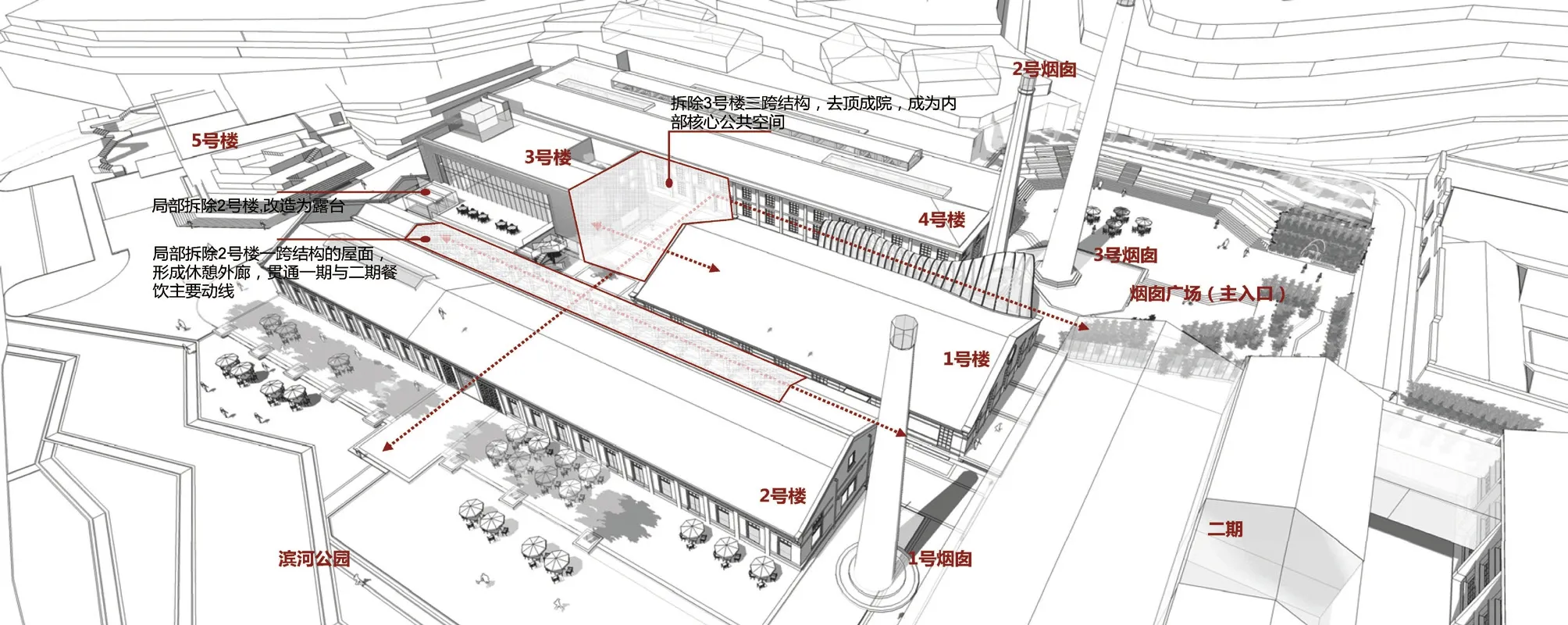

化整为零与攒零合整

国营瓷厂的四栋厂房是在使用过程中陆续建造的,建造之时缺乏长远的统筹规划,又因丘陵山区的用地条件本就有限,厂房之间亦无合理的间距,导致相互毗连的厂房存在消防安全隐患,厂房内部的采光通风条件也非常恶劣。改造置换之后,四栋厂房分别有不同的使用功能。所以,首先需要将这组厂房化整为零。

既有厂房改造前的状态(依次为1、2、3、4号楼)

对既有厂房的拆解与重组

“国营瓷厂”建成后整体鸟瞰

3号楼是最晚建成的一座仓库,无论是年代历史价值还是建造艺术价值都相对最低,因而决定将其拆除重建,并将建筑长度由原来的58米缩短至43米,在四栋厂房中间形成一个400平方米的内院空间,用于内部交通流线的组织。2号楼是曾经的隧道窑车间,由一宽一窄并置的两长条双坡屋面组成,窄条屋面因紧邻1号楼和3号楼建筑外边,导致三栋厂房邻接处均无自然采光和通风。为此,设计团队决定将2号楼窄条的坡屋面取消,仅保留屋架作为建筑组团内部的一条长廊,一举解决消防间距、采光通风等诸多问题。保留屋架形成的长廊型灰空间,同时也是将来联系非遗文化中心二期的重要交通动线。

原有功能和空间均不甚明晰的四栋厂房化整为零、各得其所之后,下一步需要重新植入新的空间组织逻辑,攒零合整,串联成一个完整的功能体。1号楼为整个青瓷小镇开发项目的综合展示厅;2号楼滨水临溪,外有一片滨水广场,将改造为配套餐饮区;重建的3号楼定位为青瓷小镇拍卖艺术品中心,二楼设有一个200座的景观拍卖厅;4号楼相对独立,利用高敞的厂房空间改造为工艺美术博物馆;在厂区西南角的山坡内新建有5号楼,用于安置整个项目的电力中心、消防中心和展厅的部分库房,5号楼半埋于地下,屋顶一侧设计为大台阶,将厂区与另一侧的山体自然衔接起来。

“龙窑”材料和造型的推敲过程

4号楼展厅内部

“龙窑”入口建成效果

4号楼内的道铭工艺美术博物馆和道铭青瓷展业研究所

3号楼立面建成效果

意向性重建的隧道窑将作为下沉式酒吧

利用现有场地条件,围绕这组厂房设计有三处广场,使厂区整合成一个完整的功能体:以三根烟囱为视觉中心的烟囱广场,是非遗文化中心的形象识别和人流组织的主广场;南侧滨水广场,作为2号楼餐饮配套的室外扩展用地,也是组织大规模非遗活动的室外场地;西南侧的多媒体广场,借助半埋地下的5号楼的室外大台阶,兼作室外坐席之用,在大台阶正对面的斑驳山墙未来将上演丰富多彩的室外多媒体灯光秀。

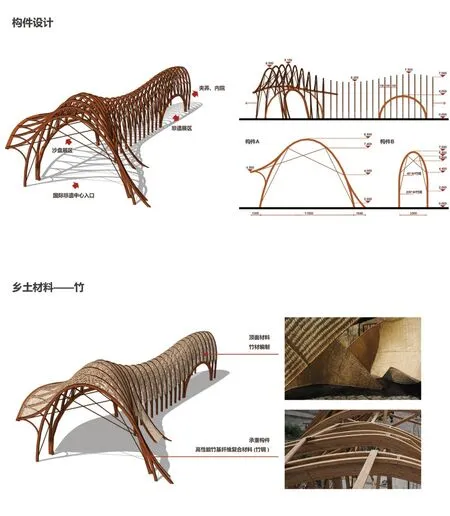

锻造瓷土的龙窑与融合空间的龙窑

国营瓷厂的厂房和烟囱基于隧道窑的生产方式而成立,这是解放后主流的工业化瓷器生产工艺,但在青瓷小镇附近还依然分布着大大小小几十座土法“龙窑”,其中,以一座建于清光绪年间的“曾芹记”龙窑为代表。“龙窑”往往依山坡而建,如长龙俯卧,分窑头、窑床和窑尾,烧窑的时候在窑头点火,然后火顺势而上,燃烧整条龙窑[7]。时光流转,窑火不灭,为了祈祷烧制顺利,龙泉地区至今仍保留有传统的开窑祭祀仪式,是非遗活动中的一大盛景。

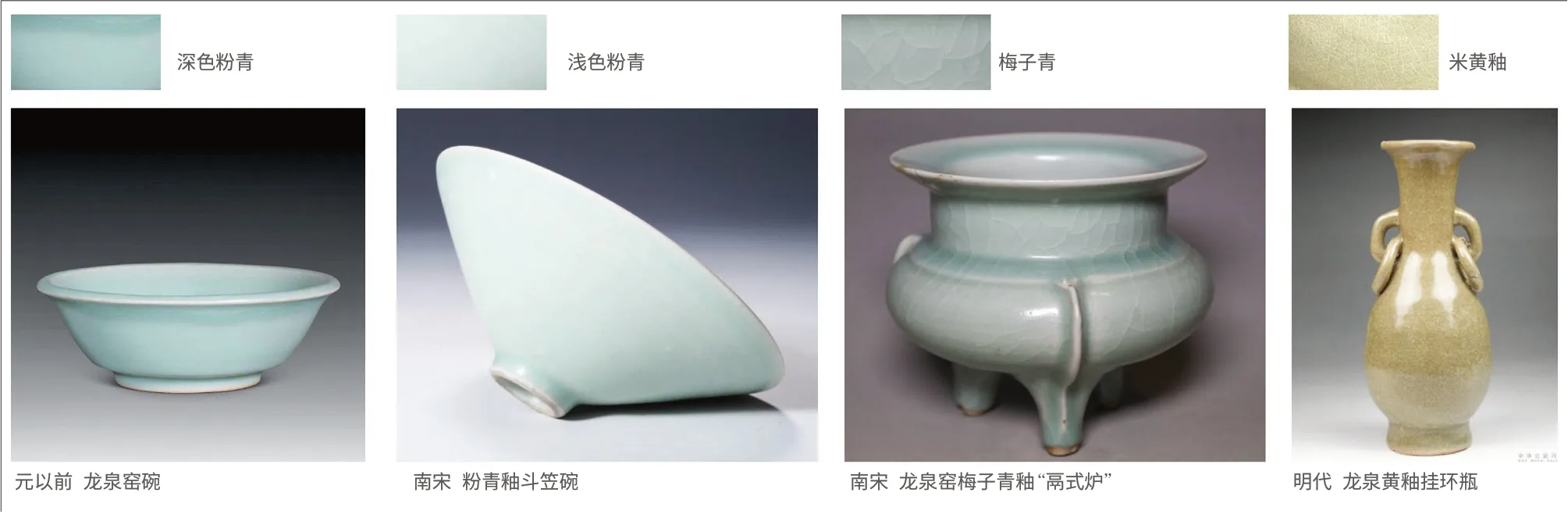

龙泉窑青瓷的四款代表性釉色

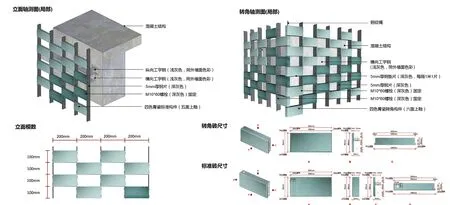

青瓷单元及其安装方式研究

1、4号楼的均质并置,导致厂区在烟囱广场区域缺乏明确的空间引导。此处紧邻两座保留的烟囱,是非遗文化中心面向青瓷小镇的主入口,也是保留工业遗产特质前提下最具设计潜力的区域。在这里,用现代的造型和乡土的材料再造一座当代“龙窑”的想法,得到了业主的热烈响应。新“龙窑”由27榀圆拱组成,通过参数化的设计推演使其组成一个高低起伏的长龙状序列,巧妙地与1、4号楼以及保留的烟囱形成柔和的咬合关系,将几处毫无关联建构筑物融合为一个整体,形成非遗文化中心的入口灰空间。龙泉山区盛产竹子,因此,方案选择了用竹纤维高温高压而成的竹钢做为结构材料,并邀请当地匠人用竹篾编织新“龙窑”的表皮。项目建成后,烟囱广场成为青瓷小镇各种非遗活动的主会场。在这座兼具现代和乡土风格的新“龙窑”的见证下,千年不灭的文化之火正走向新的燎原之路。

千峰叠翠的山水与碧釉云天的画卷

“雨过天青云破处,梅子流酸泛绿时”,这句脱胎于宋徽宗圣旨里的名句,完美诠释了青瓷与龙泉地区山水景致的内在渊源。青瓷釉色温润如玉,质地坚硬细腻,形式优雅柔和,颇受文人雅士的推崇[8],而龙泉山水本就有“诗画江南最高峰,烟雨瓯江第一城”的美誉,两者在艺术审美的精神层面上有着高度的一致性。

为避免混淆认知,原址重建的3号楼需要有全新的立面形象与保留的老厂房以示区分,设计团队自然联想到在建筑立面上尝试用青瓷拼合成一幅碧釉云天的画卷,以求与千峰叠翠的山水背景融为一体。作为青瓷用作建筑瓷的一次试验,我们选取了最具龙泉窑代表性的四款釉色:深色粉青、浅色粉青、梅子青与米黄釉。立面设计用粉青作为主要色彩,点缀以深色粉青、梅子清和米黄釉,在3号楼立面上绘制出一幅幅山水图卷。不同的颜色区分了明暗面,使山水意象更加逼真。

寻踪觅源的路径与抽丝剥茧的呈现

除了三枚高耸的烟囱较为醒目之外,掩映在青山绿水之间的国营瓷厂旧址看起来非常普通,与一般乡间小厂无异,厂房与烟囱之间的工艺关系也因留守人员的语焉不详而未得重视。施工队进场开始着手清理场地时,发现4号楼厂房内有填土地坪和混凝土地坪两种样式,其中,填土地坪顺着厂房延展方向呈窄长条的矩形状,一端直指厂房外的烟囱。这个格局引起了设计团队的警觉,旋即指导施工队展开了一场小型的“考古发掘”,发现填土地坪所在位置就是曾经的隧道窑所在,虽然地面以上的窑体早已拆除,但地坪下还保留着隧道窑的完整信息——这种解放后曾红极一时的窑烧工艺,如今连很多老窑匠都已无法完全描述清楚。

结合4号楼工艺美术博物馆的功能特点,我们及时修改了设计方案。首先,设计团队决定在原规划的酒吧区域复原一个隧道窑的片段,结合发掘出来的地下窑坑,设置下沉式的酒吧卡座,卡座的一侧用耐火砖复原了一段地面以上的窑体,作为吧台的操作区。重新复原的坑道与轨道、坑道两侧的烟道、地面上厚重的窑墙和拱形窑顶、窑墙上用来观察的窑门与窑窗等元素,组成了一个独一无二的“Celadon Bar”。其余暂不开挖的填土地坪,改为铺贴一层耐火砖以示与保留的混凝土地坪区分,使人可以轻易联想起厂房内曾经三条隧道窑并排生产的火热场景[9]。

在充分利用空间的同时,为了又能与保留的厂房主体区分开来,我们在4号楼内部建造了一个全钢结构的独立系统,串联起国际瓷艺展区、青瓷生产线展区和青瓷产业研究所。大坡道用以拉长参观者的漫步体验时间,并将参观者带到二楼——参观者可以近距离欣赏气窗天光与粗犷排架形成的独特光影,同时又能纵览厂房,结合改造后呈现出的历史信息,在脑海中激发出历史场景的再现。

后记:千年意匠和甲子沉浮

龙泉青瓷是我国制瓷史上时间最长、影响最大的窑系之一,生产历史长达1600多年,是最著名的颜色釉瓷器品种,体现了中国古代青色最佳的境界。解放后,在周总理的关注下,龙泉青瓷一些失传的传统工艺逐渐得到恢复,并烧制出一批具有国宝级水准的作品。短暂的回春,无法掩盖如今龙泉青瓷缺乏产品升级、工艺创新和市场开拓的艰难局面[10]。龙泉青瓷产业的进一步发展需要在继承千年意匠遗产的基础上,寻找到与现代工艺、时尚创意和乡土人文相融合的平衡点。

我们将国营龙泉瓷厂改造视为龙泉青瓷产业转型发展的先行尝试。它尊重历史,新与旧拥有绝对清晰的可识别性;它又是突破传统的,传统的手工烧制技艺和独特的乡土龙窑造型都在项目中以一种全新的形式予以呈现。一个有着千年意匠底蕴的产业想要转型升华,远不只是建筑物和场所的阶段性改造所能承载、完成。我们只希望能借助这次的改造尝试,能够给偏安山野的青瓷小镇注入一股外来的活力,丰富当地的物质与精神生活配套,让更多的外来爱好者、本地原住民能够留在小镇,共同激活下一个甲子的文化复兴。

完整项目信息

项目名称:浙江龙泉青瓷小镇“国营瓷厂”改造工程——即国际非遗文化中心(一期)(该项目获得上海市建筑学会第八届创作奖历史保护类佳作奖)

建设单位:道铭(龙泉)青瓷文化创意发展有限公司

设计单位:华建集团历史建筑保护设计院

项目地点:浙江省/龙泉市/上洋镇

建筑规模:6949.67㎡(建筑面积)、19688㎡(用地面积)

设计施工时间:2016年7月~2018年9月

设计总负责人:付涌

建筑设计团队:张怡欣、黄数敏、周利峰、鲁茜、黄大威、林陈

结构设计团队:和文哲、沈忠贤、张喆、郝泽春、谢磊磊、李方涛

机电设计团队:常谦翔、包昀毅、赵竟博、杨立、王磊

展示展陈团队:上海北境文化传媒有限公司

摄影:刘文毅