川西北地区须家河组三段致密砂砾岩沉积特征及模式

2021-10-23漆麟蒋裕强朱讯

漆麟,蒋裕强,朱讯

川西北地区须家河组三段致密砂砾岩沉积特征及模式

漆麟1,蒋裕强2,朱讯3

(1.中国石油川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院,成都 610051;2.西南石油大学地球科学与技术学院,成都,610500;3.中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司勘探开发研究院,成都 610041)

川西北部地区须家河组三段砂砾岩是致密气上产的现实领域,通过野外踏勘、岩心精细观察描述和微量元素测试分析,结合前人对川中-川西地区须家河组研究成果和区域地质背景,开展川西北地区须三段沉积相标志、沉积相类型及特征、瞬时沉积模式等研究。结果表明,川西北部地区须三段发育湿地扇、辫状河和辫状三角洲沉积,以辫状三角洲沉积为主。湿地扇沉积局限分布在盆缘近物源区,辫状河道和三角洲分流河道以砾石和砂质沉积为特征,这两类沉积体是研究区储层主要的砂体类型。从山前到盆内依次发育湿地扇→辫状河→辫状三角洲的沉积模式。

须三段;须家河组;沉积特征;沉积模式;砂砾岩;川西北

四川盆地须家河组天然气资源丰富,迄今已在川中、川西等地区发现多个气田和含气构造,探明储量超过9000×108m3(魏国齐等,2019)。须家河组自下而上六分明显,其中须一、三、五段以泥页岩沉积为主,须二、四、六段以砂岩沉积为主,纵向上构成了良好的生储盖组合。但在川西及川西北部地区须家河组三段(以下简称“须三段”)主要为砂砾岩沉积,且已钻获老关庙、文兴场、柘坝场、剑阁等须三段砂砾岩气藏(臧殿光等,2018),其中,九龙山及剑阁区块提交控制、预测储量超过1 000×108m3(卞从胜等,2012),展示了良好的勘探开发前景。

历年来,前人对川西北地区须家河组开展了一系列研究,取得了丰硕的成果(郭正吾等,1996;张健等,2006;罗启后,2011a;刘树根等,1995;郑荣才等,2008;郑荣才等,2012;孙衍鹏等,2010)。普遍认为,多期构造运动导致川西北地区须家河组四段及其以上地层遭受剥蚀,须三段在盆地边缘亦有剥蚀(赵正望等,2012)。须三段岩性以中-厚层的砂岩、砾岩为主,分选较差;基质孔隙度低,裂缝较发育,具低孔、低渗、非均质性强的特征为裂缝-孔隙型致密砂砾岩储层(王雪柯等,2019)。但对该区沉积体系的认识存在较大争议(杨跃明等,2009;罗启后,2011b;郑荣才等,2011;叶泰然,2011;林良彪,2006;胡明毅,2008;郑荣才,2009)。众所周知,沉积作用是控制储层(尤其是优质储层)发育分布的重要因素,因此,明确川西北地区须三段沉积特征对优质储层预测和勘探部署有重要意义。笔者基于野外踏勘、岩心精细描述及薄片和分析化验资料等综合研究,划分了川西北地区须三段沉积相类型,并建立其瞬时沉积模式,以期为该区须三段致密砂砾岩气藏勘探开发工作提供坚实的基础。

图1 研究区位置及地层综合图

1 区域地质背景

川西北地区构造上位于龙门山-米仓山前缘和川北古中拗陷低缓带,地理上北起广元-旺苍-南江,南抵富顺1井,西临江油-剑阁,东与川中隆起相接。钻井及野外露头揭示,区内黎雅1-青林1-射1-龙岗68-剑门1一带须三段主要由砾岩、泥岩及含砾砂岩组成,在龙门山山前带中坝地区主要为泥页岩和细-中粒岩屑石英砂岩及岩屑砂岩,其它区块主要表现为“泥包砂”的特征(图1)。

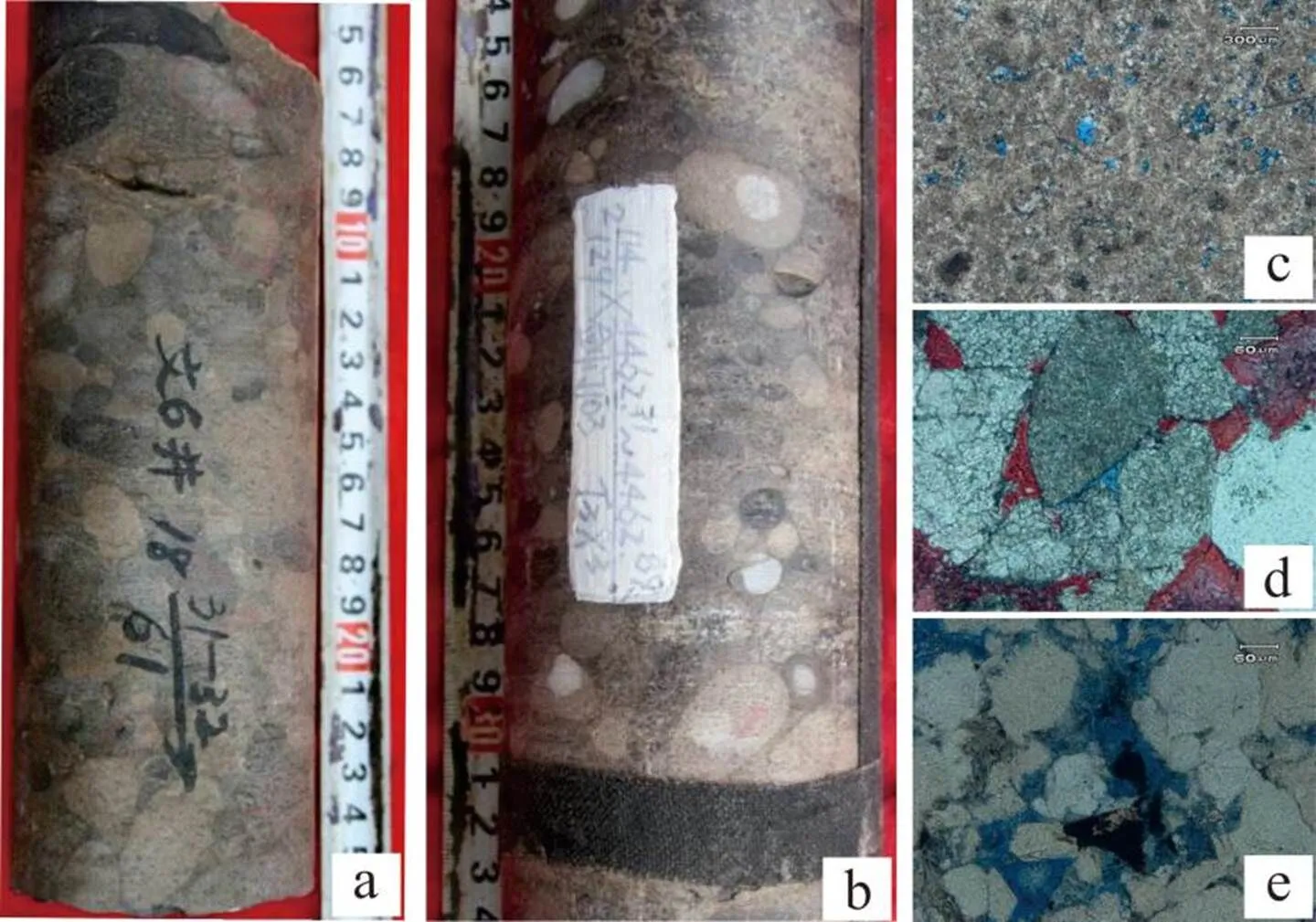

图2 川西北地区须三段砂砾岩宏微观特征

a.文6井,须三段,同粒级支撑砾岩,以碳酸盐岩砾石为主,砾石分选较好,次圆状为主,砾石间充填砂质;b.剑门103井,须三段,4462.71~4462.89m,砾岩,以碳酸盐岩砾石为主,具正粒序特征;c.剑门104,须三段,4584.12m,砂质砾岩,砾石为藻砂屑粉晶白云岩砾,单偏光;d.关3井,须三段,3786.1m,细-中粒钙质岩屑砂岩,单偏光;e.中72井,须三段,2275.4m,岩屑石英砂岩,单偏光

2 沉积相标志

2.1 岩石学特征

通过对4条代表性剖面踏勘实测和50多张岩石薄片的观察,研究区须三段由砂质砾岩、砂砾岩、砾岩、砂岩、粉砂岩及泥岩组成,颜色以灰色、灰黑色、灰-灰白色为主。砾石分选中偏差,多呈次圆状,砾径一般为2~3.5cm,个别达7~10cm,属中-细砾岩(图2);填隙物包括杂基和胶结物(自生矿物),杂基主要为细-中砂(石英、硅质岩屑、粉砂岩屑、灰岩屑、白云岩屑)、粉砂和粘土泥质;胶结物(自生矿物)主要为方解石、铁方解石、铁白云石、菱铁矿等碳酸盐矿物及高岭石。砂岩类型主要为岩屑砂岩、岩屑石英砂岩、长石石英砂岩和含砾砂岩,以岩屑砂岩和岩屑石英砂岩为主(图2)。

表1 研究区各区块须三段砂岩储层碎屑成分表

研究区砂岩成分成熟度由低到高均有分布(表1),中坝区块成分成熟度和结构成熟度较高;九龙山区块成分成熟度低-中等,结构成熟度中等;剑阁、老关庙、文兴场及柘坝场等区块成分成熟度指数低,结构成熟度中等,表明区内沉积物搬运距离总体较短,以近源沉积为主。统计表明,岩屑砂岩主要分布在米仓山前缘及九龙山地区,岩屑石英砂岩与石英砂岩主要分布在中坝地区,钙质岩屑砂岩只有分布在龙门山前缘北段及剑阁、文兴场、柘坝场、老关庙等地区。

2.2 沉积构造特征

研究区须三段段沉积构造类型较为丰富、组合形式多样,反映了动荡-安静的沉积环境。其中砾岩和砂砾岩中主要发育中-大型槽状交错层理(图3a)、砾岩滞留沉积及冲刷充填构造(图3b);含砾砂岩、砂岩中发育板状斜层理、包卷层理、变形层理及砂纹层理(图3c)为较强水动力特征沉积。泥质粉砂岩和粉砂岩中主要可见生物扰动构造和砂纹层理(图3d);粉砂质泥岩和泥岩中见生物潜穴或逃逸构造,常见较完整的植物茎叶化石,反映较弱水动力条件沉积环境。

3 沉积相类型及特征

研究区地处四川盆地周缘,受龙门山造山带、米仓山-大巴山前缘造山带影响明显,沉积物粒度粗,成分成熟度、结构成熟度低。参考前人研究情况,综合区域地质条件、野外实测剖面及分析沉积相标志,笔者认为研究区须三段由山前到盆内依次发育湿地扇、辫状河、辫状河三角洲3类沉积相。

图3 川西北地区须三段砂砾岩沉积构造

a. 旺苍白水剖面,须三段,扇中沉积,砂岩中发育槽状交错层理,;b. 旺苍白水剖面,须三段,河道底部沉积约2m厚的砾岩;c. 旺苍白水剖面,须三段,扇缘沉积,砂岩中发育火焰状构造;d. 剑门104井,须三段,4536.87~4537.27m,砂岩中见包卷层理;e. 剑门104井,须三段,4531.98~4532.10m,砂岩中见变形层理;f. 柘6井,须三段,4216.40~4216.70m,细砂岩中见砂纹层理;g. 龙14井,须三段,2(21/70),高角度板状斜层理,;h. 中72井,须三段,2139.11~2140.15m,粉砂岩中发育生物扰动构造与砂纹层理,顶部20cm为泥岩;i. 剑门104井,须三段,4353.42~4353.57m,生物潜穴,;j. 旺苍白水剖面,须三段,苏铁杉植物化石

3.1 湿地冲积扇相

在旺苍白水剖面和广元石罐子等剖面须三段发育巨厚的混杂堆积的泥石流砾岩沉积,砾石的分选性较差,砾石粒径最大可达30cm×25cm以上,常与灰-深灰色砂、泥岩以及灰黑-黑色页岩、炭质页岩等相伴生,并夹有碳化植物碎片和煤层、煤线等,为湿地冲积扇的典型特征,该相在研究区分布较为局限。根据沉积旋回特征,可进一步划分出扇根亚相泥石流微相、扇中亚相砂砾质辫状河道微相、扇前亚相漫流沉积微相等类型,自下而上构成正韵律旋回结构(图4),由于扇体的多期发育造成冲刷,部分亚相发育不全,形成冲积扇复合体。

图4 旺苍白水剖面须三段冲积扇相

扇根主要由泥石流沉积的块状巨砾岩和部分河道充填的粗砾岩、砂质细砾岩、中-粗粒岩屑砂岩夹粉砂岩、泥岩组成(图5a),有时见不明显的平行层理、大型单向板状层理以及递变层理(图5b)。扇中亚相是冲积扇的主体,在沉积相特征上主要显示分选较强和辫状河道环境特点,岩性主要由砂砾充填的河道沉积夹粉砂岩和粉砂质泥岩组成。河道砾石具砾径变化,略具定向性或呈叠瓦状,砾间充填砂质或细砾,分选较好(图5c、d),局部可见砾质河道迁移形成的大型前积交错层理。辫状河道之间往往夹有粉砂岩、泥岩及炭质页岩等溢岸沉积和河道间沉积。扇缘出现位于冲积扇的趾部,具最低的沉积坡角,地形较平缓。沉积类型以漫流沉积,薄层状的泥、砂岩交互沉积为主,常因气候周期性变化夹炭质泥岩或煤层(图5e)。

图5 川西北地区须三段湿地扇相沉积露头照片

a.旺苍白水剖面,须三段,泥石流沉积;b.广元石罐子剖面,冲积扇扇根,因流速递减形成递变层;c.旺苍白水剖面,须三段,扇中砾质河道叠加体,发育大型前积交错层理,砾石略具定向性或呈叠瓦状,分选较好;d.广元石罐子剖面,须三段,扇中砂质辫状河道叠加体;e.旺苍白水剖面,须三段,扇缘亚相,发育的灰黑色泥岩与粉砂岩

3.2 辫状河相

研究区中北部的广元野外剖面及九龙山-剑阁钻井岩心均发育有较完整的冲积平原区辫状河沉积剖面(图6)。由于河床坡降较大,河道易于改道,且水动力强,辫状河以较粗的底负载物为主(廖保方等,1998),沉积剖面以保存砾石和砂质沉积记录的河道微相为主,同时也发育心滩微相,堤岸和泛滥平原不甚发育。

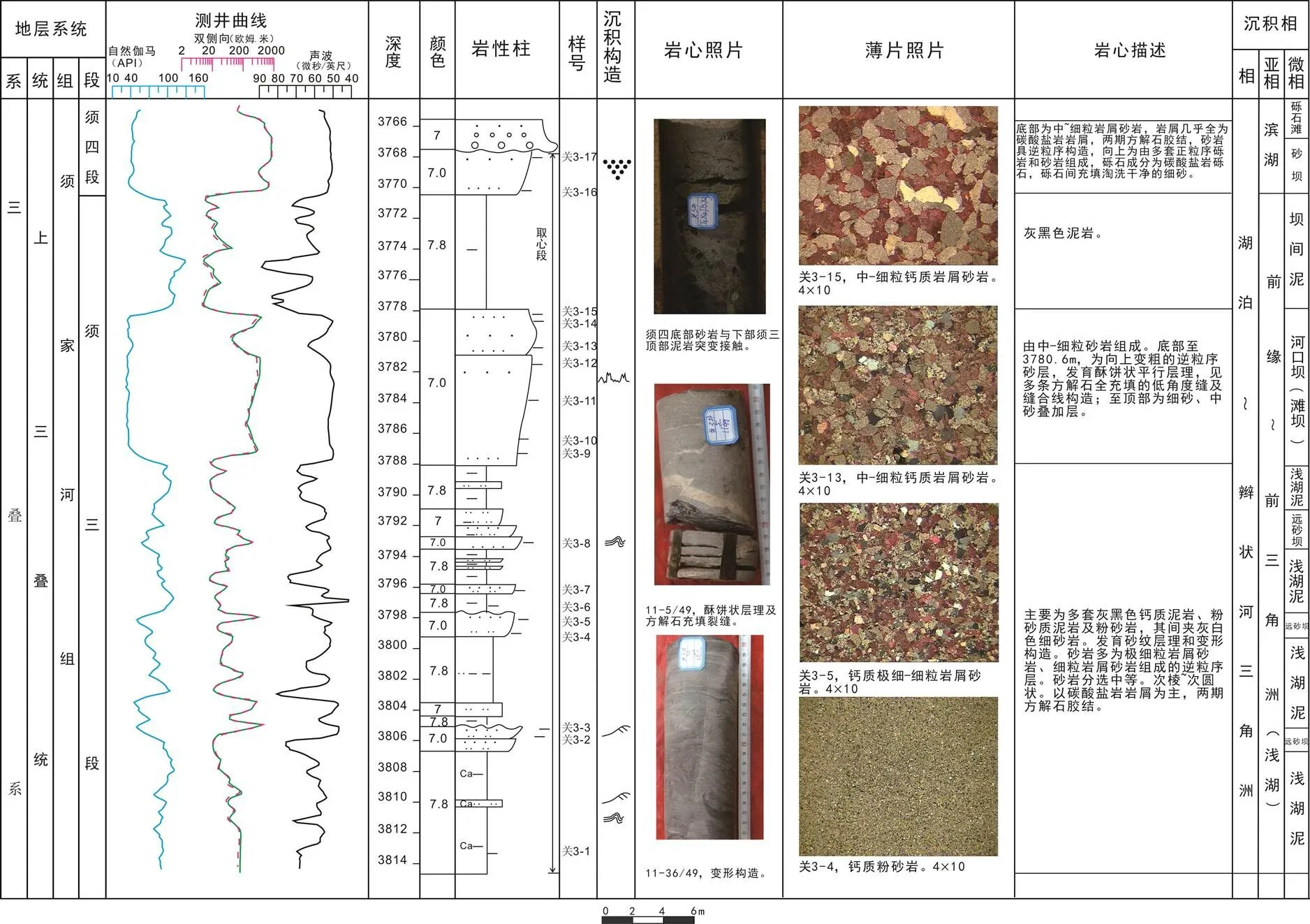

钻井揭示,单个河道砂体的厚度一般1~5m,底部发育明显的河床滞留沉积和冲刷界面(图7),甚至切截充填构造,向上为发育大、中型槽状、板状交错层理的中-粗粒砂岩、细粒砂岩,可见植物茎杆,顶部为具流水砂纹层理或波状层理的粉砂岩与泥岩不等厚互层,具明显的正韵律剖面特点。

图6 川西北部地区须三段辫状河相沉积露头及岩心照片

a.广元溶剂厂剖面,须三段,辫状河砂质河道叠加层;b.剑门103井,须三段,辫状河河道滞底沉积;c.剑门104井,须三段,辫状河河道滞底沉积

随着辫状河道的快速迁移,多个心滩砂体发生垂向和侧向加积,自然伽马曲线以块状箱型为特征,常形成厚达数十至近百米的心滩叠置体,平面上呈条带状或串珠状分布,剖面上表现为不规则圆形或透镜状。河漫亚相在辫状河沉积中,主要由粉砂质页岩夹粉砂岩、泥页岩为主,局部夹煤线或薄煤层。

3.2 辫状河三角洲相

辫状河三角洲沉积体系形成主要与出山口的河流在经过冲积平原后仍以辫状河的方式直接入湖有关,其粒度明显粗于曲流河三角洲沉积,为近源粗碎屑三角洲。据辫状分流河道由陆入湖,以湖岸线为界,进一步将辫状河三角洲相划分为平原和前缘两个亚相。在辫状河三角洲前缘末端,随着水下辫状分流河道的消失,河口坝-远砂坝砂岩受波浪和湖流的改造,易形成脱离三角洲体系的新的滨浅湖滩坝砂体,更为向湖一侧的前三角洲粘土沉积与浅湖也不易区分。

辫状河三角洲平原与辫状河沉积特征相似,但分叉更明显,河道间沉积愈多,且与前缘亚相毗邻。三角洲平原亚相主要由水上分流河道、河道间、天然堤、决口扇和三角洲平原湖沼等微相组成,区内三角洲平原亚相水上分流河道微相比较发育,构成三角洲平原体系的砂砾质格架,发育向上变细的沉积层序;河床发育心滩,最上部为含有大量植物根系的粉砂岩和泥岩;底面有侵蚀面,向上为较粗的滞留沉积,垂向上具下粗上细的间断性正韵律,常发育板状、槽状交错层理,具有不对称波痕及冲刷-充填构造(图8)。

图7 剑门103井须三段辫状河相沉剖面

图8 文6井须三段辫状河三角洲平原亚相

辫状河三角洲前缘亚相是三角洲的水下部分,位于三角洲平原分流河道入湖附近的滨浅湖地区,水下分流河道和席状砂坝沉积为辫状河三角洲前缘的主体。水下分流河道沉积分布于辫状河三角洲前缘靠陆一侧,沉积物粒度粗(较水上分流河道稍细),为细砾岩、含砾砂岩及砂岩,砂岩中炭屑成分较平原亚相中的分流河道明显减少,岩石呈颗粒支撑,基质含量少,河道底部为冲刷接触,冲刷面起伏不大,冲刷面分布着滞留砾石沉积,常发育交错层理、波状层理及冲刷-充填构造,并见有层内变形构造;河口砂坝沉积物主要由分选好、纯净的细砂和粉砂组成,砂岩分选中等-好,次棱-次圆状,淘洗干净,以碳酸盐岩岩屑为主,方解石胶结严重,发育向上变粗的垂向层序及酥饼状平行层理(图9),这是与河流相沉积层序的重要区别。

图9 关3井须三段辫状河三角洲前缘亚相

4 沉积瞬时模式

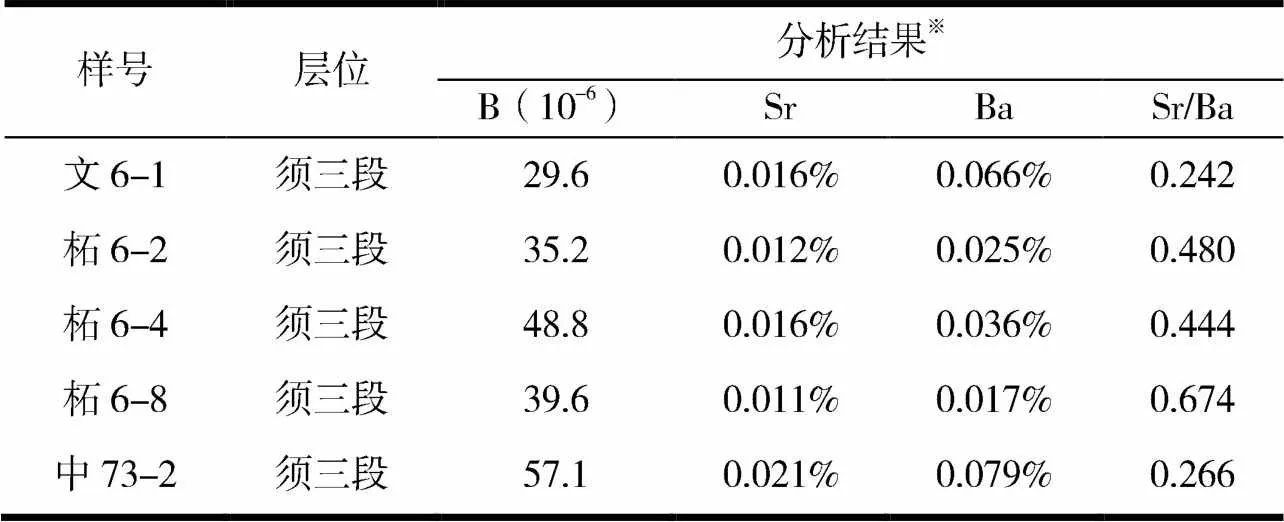

区域研究显示,川西北部地区须三段沉积时主要为潮湿、炎热的气候特点(黄其胜,1995;王全伟等,2008;时志强等,2010;李伟,2011),须三段-须五段沉积是在半咸水-咸水海湾基础上发育的,沉积期湖盆逐渐咸化(倪云燕等,2019),但研究区部分井须三段暗色泥岩微量元素分析表明,其硼元素含量都小于80ppm;Sr/Ba比值都小于1(表2)。分析认为须三段沉积时,周围山区河流携带大量淡水注入湖盆,使湖盆水体变淡。

须三段沉积期,龙门山处于逆冲推覆休眠期,但坳陷构造沉降仍有很大的幅度,此时沉降中心位于都江堰、江油至广元一带,研究区内发育以辫状河三角洲为主的沉积,从山前至盆内形成了湿地扇→辫状河→辫状河三角洲沉积体系(图10)。

由于山前带物源丰富、供给充分,在龙门山前缘、米仓山台缘隆起带形成了多个湿地扇群,据野外露头观测,主要的扇体有广元石罐子扇、广元小崖子-溶剂厂扇、旺苍白水扇等。多期扇的发育,使得它们在平面上相互叠置、连片,从而形成大面积分布的稳定砂砾岩体。

表2 研究区须三段微量元素分析结果表

※样品由中国地质科学院矿产综合利用研究所分析

在冲积扇的前端,因地势逐渐开阔,但还未进入湖盆,则主要发育辫状河砾质河道沉积,具有分选中等,砾石呈次圆-圆状,砾间充填细砾和中砂,砾石具定向等特点,若配套发育砾间孔、砾间溶孔与砾缘缝等储集空间,易形成优质储层(陈广等,2017)。辫状河三角洲是研究区主要的沉积类型,且以三角洲前缘水下分流河道为主,河道具迁移迅速、分叉汇聚频繁特点,易于形成范围较广的优质储集砂体(连丽霞等,2011)。

5 结论

(1)研究区须三段岩性以灰色、灰-灰白色砾岩、砂砾岩为主。砾石分选中偏差,成分多为碳酸盐岩,少量为硅质岩。

(2)研究区须三段沉积模式为由山前至盆内依次发育湿地扇、辫状河和辫状河三角洲沉积,辫状河三角洲构成了整个研究区的沉积骨架,扇三角洲在本区不甚发育。

(3)多期发育的湿地扇叠置连片,形成了大面积稳定分布砂砾岩体,河道(心滩)在垂向和侧向加积,常厚达数十至近百米,平面上呈条带状或串珠状分布,剖面上表现为不规则圆形或透镜状。若该套致密砂砾岩叠加发育砾间孔、砾间溶孔与砾缘缝等储集空间,易形成优质储层。

图10 川西北部地区须三段瞬时沉积模式

致谢:川庆钻探工程公司地质勘探开发研究院罗启后教授对本文提出了很多宝贵意见,野外工作得到了西南石油大学地球科学与技术学院王占磊老师的大力帮助,在此谨表谢忱。

魏国齐,杨威,刘满仓,谢武仁,金惠,武赛军,苏楠,沈珏红,郝翠果.2019.四川盆地大气田分布、主控因素与勘探方向[J].天然气工业,39(6):1-12.

臧殿光,张延庆,王刚,李建华,纪学武,彭忻.2018.四川盆地须三段低孔渗储层稳产主控因素及其地震响应特征[J].石油地球物理勘探,53(增刊1):256-263.

卞从胜,王红军,王泽成,等.2012.四川盆地致密砂岩气藏勘探现状与资源潜力评价[J].中国工程科学,14(7):74-80.

郭正吾,邓康龄,韩永辉等.1996.四川盆地形成与演化[M].北京:地质出版社.

张健,李国辉,谢继容,等.2006.四川盆地上三叠统划分对比研究[J].天然气工业,26(1):12-15.

罗启后.2011a.安县运动对四川盆地中西部上三叠统地层划分对比与油气勘探的意义[J].天然气工业,31(6):21-27

刘树根,童崇光,罗志立,等.1995.川西晚三叠世前陆盆地的形成与演化[J].天然气工业,15(2):11-15.

郑荣才,朱如凯,翟文亮等.2008.川西类前陆盆地晚三叠世须家河期构造演化及层序充填样式[J].中国地质,35(2):246-255.

郑荣才,李国辉,戴朝成,等.2012.四川类前陆盆-山耦合系统和沉积学响应[J].地质学报,86(1):170-180.

孙衍鹏,何登发.2010.四川盆地北部剑阁古隆起的厘定及其基本特征[J].地质学报,87(5):609-620.

赵正望,谢继容,吴长江,李楠,王小娟,贾松,李莉,朱华.2012.川西北地区须家河组碎屑组分特征与物源分析[J].天然气勘探与开发,35(4):6-10.

王雪柯,李伟,张本健,裴森奇,陈竹新.2019.四川盆地西北部上三叠统须三段储层超致密与气藏超压成因[J].天然气工业,39(11):25-35.

杨跃明,段勇,何鲤,等.2009.川西地区天然气勘探新思路[J].天然气工业,29(6):4-8.

罗启后.2011b.对四川盆地上三叠统沉积相的一些认识和思考[J].天然气工业,31(9):12-15.

郑荣才,戴朝成,罗清林,等.2011.四川类前陆盆地上三叠统须家河组沉积体系[J].天然气工业,31(9):16-24.

叶泰然,李书兵,吕正祥,等.2011.四川盆地须家河组层序地层格架及沉积体系分布规律探讨[J].天然气工业,31(9):51-57.

林良彪,陈洪德,姜平,等.2006.川西前陆盆地须家河组沉积相及岩相古地理演化[J].成都理工大学学报(自然科学版),33(4):376-383.

胡明毅,李世祥等,魏国齐,等.2008.川西前陆盆地上三叠统须家河组沉积体系及演化特征[J].石油天然气学报,30(5):5-10.

郑荣才,戴朝成,朱如凯,等.2009.四川类前陆盆地须家河组层序-岩相古地理特征[J].地质论评,55(4):485-495.

廖保方,张为民,李列,等.1998.辫状河现代沉积研究与相模式——中国永定河剖析[J].沉积学报,16(1):34-39.

黄其胜.1995.川北晚三叠世须家河期古气候及成煤特征[J].地质论评,1(41):92-99.

王全伟,阚泽忠,刘啸虎,等.2008.四川中生代陆相盆地孢粉组合所反映的古植被与古气候特征[J].四川地质学报,28(2):89-95.

时志强,张华,曾德勇,等.2010.龙门山前缘上三叠统卡尼阶特征及其古环境、古气候意义[J].成都理工大学学报(自然科学版),37(4):424-431.

李伟.2011.四川盆地晚三叠世咸化环境的形成与沉积体系的演化特征[J].天然气工业,31(9):31-38.

倪云燕,廖凤蓉,姚立邈,高金亮,张蒂嘉.川中地区须家河组天然气氢同位素特征及其对水体咸化的指示意义[J].天然气地球科学,2019,30(6):880-896.

连丽霞,尹太举,王磊,等.晚三叠世川西前陆盆地形成及沉积充填[J].石油天然气学报,2011,33(3):12-17.

陈广,刘远汀,程博文.2017.冲积扇储层中的砾缘缝——一种特殊储集空间的类型[J].四川地质学报,2017,37(2):179-186.

Sedimentological Characteristics and Sedimentary Model of Massive Glutenite of the 3rd Member of the Xujiahe Formation in Northwest Sichuan

QI Lin1JIANG Yu-qiang2ZHU Xun3

(1-Institute of Geological Exploration and Development, Petrochina Chuanqing Drilling Engineering Co. , Ltd. , Chengdu 610051; 2-School of Earth Science and Technology, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500; 3-Research Institute of Exploration and Exploitation, Southwest Oil and Gas Field, PetroChina Company Limited, Chengdu, Sichuan 610041)

Sedimentary facies marker, sedimentary facies type and instantaneous deposition pattern of the 3th Member of the Xujiahe Formation in northwest Sichuan are studied. The results indicate that wetland fan, and braided river, especially, braided river delta deposits were developed in the3th Member of the Xujiahe Formation in northwest Sichuan. The wetland fan deposits were confined to the source area near the basin margin. The braided channels and deltaic distributary channels were characterized by gravel and sandy deposits which were the main sand body types of the reservoir in the studied area. From the piedmont to the basin center, the wetland fan, braided river and braided delta deposits were developed successively.

the 3th Member of the Xujiahe Formation; Xujiahe Formation; sedimentological features; deposition pattern; glutenite; Northwest Sichuan

P622

A

1006-0995(2021)03-0410-07

10.3969/j.issn.1006-0995.2021.03.011

2021-01-07

漆麟(1984-),男,工程师,四川遂宁人,主要从事沉积储层、非常规油气地质方面科研和管理工作