社区美术馆的参与式策展实践——以上海地区的艺术社区展为例

2021-10-20上海大学上海美术学院马琳崔钰林

上海大学上海美术学院 | 马琳 崔钰林

随着学界对美术馆系统的反思与当下公共文化领域的创新,一个新的美术馆系统——“社区美术馆”正不断形成。美术馆根据社区的需求进行策展,它的本质是要协助社区意识的形成。在公共文化服务创新的体系“社区美术馆”计划刚起步的情况下,讨论社区美术馆的展览与策划方法显得不但非常有必要,而且对于社区美术馆建设和发展会有前瞻指导作用。社区美术馆的建设与理论推进,不仅涉及到专业美术馆的要求,还涉及到人类学、社会学等领域的跨学科实践。

“社区美术馆”的概念与“社区博物馆”有紧密的关联。国际上第一个社区博物馆是建于1967年的美国安那考斯提亚社区博物馆,是美国史密森学会向当地非洲裔美国人社区开展的。安那考斯提亚区是华盛顿东南部的一个古老的非裔美国人社区,这个社区教育资源匮乏,居民无法享有城市基本设施,犯罪率也居高不下。当时的美国史密森学会秘书利普里(S. Dillon Ripley)认为当地社区的居民是最需要到博物馆看看,享受博物馆乐趣的人们,而唯一的方法就是把博物馆送上门去。当地著名的活动家约翰·金纳德(John Kinard)被任命为创始主任和策展负责人,并利用他在社区参与、组织和对外方面的技能来塑造博物馆的实践和方向。安那考斯提亚社区博物馆把先民流传下来的文物作有系统的陈列,不仅在保存传统,更重要的是通过传递展览理念向年轻人讲述有关先民奋斗的故事和每一个家族发展的经过,希望他们能对自己的先民有一些了解,从而建立一种爱护家乡的意识,并付诸行动。因此,展览策划始终致力于展示非裔美国人的文化和历史,开馆展览“老鼠:人们引来的苦恼”引发了巨大的反响,让社会大众得知在城市贫困社区中,这些非裔孩子正遭受的困扰,让社会大众对弱势群体的生活状况有了详细的了解。为此,安那考斯提亚社区博物馆开发了一系列关注非裔美国人历史、社区问题、当地历史和艺术的展览和公共项目。博物馆还与当地学校教师建立了紧密的联系,以便与博物馆进行项目开发。此外,博物馆还为年轻人成立了咨询委员会,帮助展览活动的策划。这项工作使博物馆成为社区博物馆的典范,也是非洲裔美国人博物馆运动的主要力量。

安那考斯提亚社区博物馆举办了众多展览与公共教育活动,通过独特的展陈方式,积极推动了社区的参与性,努力探索安那考斯提亚社区乃至华盛顿特区的文化历史,以此扩大了其在世界的影响力。正是安那考斯提亚社区博物馆的实践,为“新博物馆学”的诞生提供了理论的前提。随着安那考斯提亚社区博物馆成立以来,类似这样博物馆与社区互动,社区博物馆建立的理念和实践,很快带动了世界各地,并引起不小的回响。在其他国家和地区,这样以社区居民和社会议题为主的理念,也因不同的文化,形成了不同形态的社区博物馆,并产生了不同的理论体系。

2019年11月23日-12月23日 宝山众文空间“艺术地带:庙行社区展”海报

莫比乌斯·光谱庙行 装置 尺寸可变 2019 陈春妃、顾奔驰

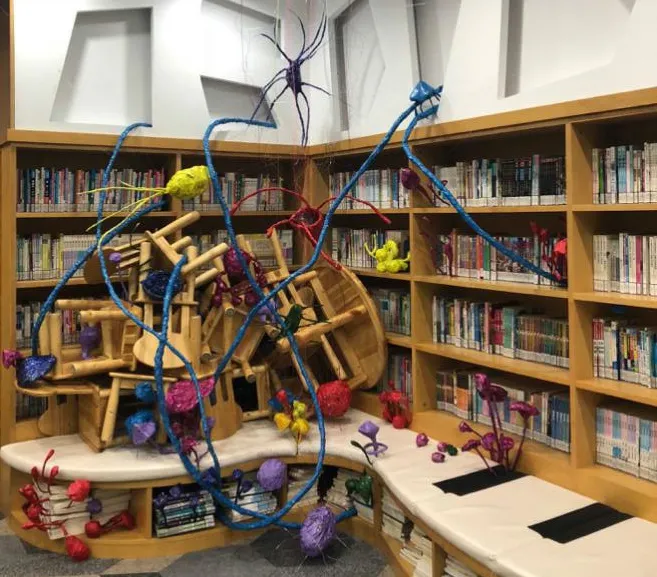

重生的世界 装置 尺寸可变 2019 老羊

2019年11月18日,上海美术学院的学生和社区居民制作现场 《天地一云》

社区博物馆的理论在1986年第一次引入中国,在《中国博物馆杂志》上发表相关的理论和实践文章。近年来,在政策指导与社区需求下,国内,尤其是上海地区“社区美术馆”的实践开始产生。本文将以两个具体的社区展览案例“艺术地带:庙行社区展”和“艺术角:高境社区展”来分析社区美术馆的展览和公共教育活动的特征,并思考社区美术馆参与式策展与公共文化创新之间的关系。

一、艺术地带:社区市民家门口的公共艺术展

2019年11月23日开幕的“艺术地带:庙行社区展”由上海市宝山区文化和旅游局与上海大学上海美术学院主办,庙行镇人民政府协办,也是宝山“社区美术馆计划”的第三站。通过持续不断的艺术进入社区活动已经在社会上产生了广泛的影响,正如上海美术学院冯远院长在展览前言中所认为的,“服务社区文化建设,不仅丰富了形式内容,而且充实精神食粮,提升生活品质”。

本次展览选择在庙行镇的宝山众文空间和庙行镇社区文化活动中心举办。位于庙行的宝山众文空间是从一个公厕改造而成集阅览、休闲、工作坊为一体的市民文化休闲空间。它周围是一个绿地公共广场,广场另一头就是庙行镇社区文化活动中心,这也是本次展览之所以命名为“艺术地带”的缘由,即希望通过同时在宝山众文空间和庙行镇社区文化活动中心举办展览,把庙行镇的周围绿地和整个文化板块都联动起来,从而形成一个区域的文化艺术活动地带。更重要的是,可以让市民在家门口就欣赏到公共艺术,让市民体会艺术带来的愉悦感,让美育真正落到实处,而社区美术馆计划在其中起着非常重要的作用。

展览邀请了程雪松和赵璐琦、陈春妃和顾奔驰、老羊、梁海声、刘玥和于翔。他们中既有来自上海大学上海美术学院的教师和研究生,也有活跃于艺术界的自由艺术家。展览以“艺术地带”为主题,用公共艺术的方法,形成室内和外部空间的互动关系,使休闲广场和空间形成文化艺术内容。如程雪松、赵璐琦的装置作品《记忆书香》是经过考察庙行镇的历史而特别创作的,体现了对区域文化现场的思考。装置的造型来源于庙行镇曾经的地标建筑——“泗漕庙”的建筑外立面轮廓,用现代留白的方式加以转化和重现[1]。“泗漕庙”的原址就离现在的庙行镇社区文化中心地方不远,并且当时这座庙的建筑体还曾经因抗日战争而留下了日军扫射的弹孔,现在因为展览,程雪松将其作为回忆性符号显现在了这里。这件作品同时还有书架的功能,是对附近庙行镇社区图书馆的回应。

陈春妃、顾奔驰的《莫比乌斯·光谱庙行》根据宝山众文空间的周边建筑环境,用手中的丝线围绕众文空间的绿色廊柱,通过几何学的方法拉出了一个尺寸巨大的光谱庙行,并且通过观众与作品的互动来讨论关于空间的关系。它与程雪松、赵璐琦的装置作品《记忆书香》相呼应,共同组成了这次“艺术地带:庙行社区展”的专门根据现场环境而创作的两件作品。

由于展览通过绿地联结了两个地带,所以这次在创作材料的运用上,艺术家们充分体现了环保与生态的概念。如艺术家老羊结合了庙行镇社区活动中心陈伯吹少儿图书馆,用废报纸结合铁丝和日常废品等为材料,揉捏成各种小昆虫和植物。这些奇异的动植物形象犹如从书里或者书架上生长出来,形成了一个奇异而又充满幻想的童话世界。上海美术学院研究生于翔的《白鹭》曾在2018年罗泾镇花红村的“边跑边艺术”项目中展出过,这次他继续用宣纸创作了另外一只白鹭来进行延续和呼应。这两只白鹭摆放在庙行镇社区图书馆门口,似乎在欢迎读者的到来。在展览开幕现场上,来自华东师范大学设计学院的青年艺术家刘玥在社区广场上进行了现场画镜子的行为。她将三面镜子呈不同角度摆放在广场上,在镜面上用线条对来往观众和自然景观进行写生。当这些环境和人物进入镜子,通过艺术家多重覆盖的再创作,赋予了环境不同的意义。

本次展览为了突出工作坊而直接将部分展览内容放到了开幕之前,这也是本次展览策划的一大亮点。不同于其他展览在开幕之后举办工作坊,庙行社区展在艺术家创作作品时就通过工作坊的方法,邀请社区居民共同进行互动式创作。由于艺术家是用驻地计划在展览现场创作的,这就与社区居民自然形成一种近距离的接触。比如,参展艺术家梁海生在展览之前就在庙行镇社区文化活动中心举办了一场亲子折纸工作坊,当天约有20对亲子家庭从梁海声的当代折纸中体验了立体空间组合和色彩的组合。他们做的折纸也成为了展览现场的一个组成部分。由上海美术学院的学生和庙行社区居民在展览前利用塑料水瓶、棉花团等日常材料制作的一朵朵白云散放和悬挂在展览空间中,营造了一个沉浸式的小空间,所有观众都可以与作品进行互动。由于作品带有天与地之间的象征,故被称为《天地一云》,作为整个“艺术地带:庙行社区展”的组成部分,以体现“艺术生活化,生活艺术化”的社区综合性展览的特点。另外,“边跑边艺术”小组活动的摄影作品《社区枢纽站》,汇集了2018年以来“社区枢纽站”参与的在浦东新区、闵行区、宝山区三个地方的“艺术进人社区”实践和记录。这些照片作为文献档案,记录了“艺术进入社区”和“宝山市民美育大课堂”的点点滴滴。正如王南溟在采访中所说的:“这个时候,艺术工作坊中的市民与艺术家形成了一个相互了解和对话的关系,以至于它不是一种被动的接受式教育,而是通过某些主题和创作手法的开放想象并鼓励形成市民自己的作品。由于社区展又是将艺术家的作品送到市民家门口的,所以市民不需要到远离自己住处的美术馆,就能很方便地借助所在地的社区美术馆的运营方式来体验艺术,包括参与到艺术家创作过程的情境之中去。”

社区日记 插画 2019 热水

2020年11月5日 上海市宝山区高境镇众文空间“艺术角:高境社区展”现场

2020年11月5日“艺术角:高境社区展”现场社区居民和陈春妃、顾奔驰一起拉线

2020年11月5日“艺术角:高境社区展”现场社区居民和艺术家梁海声一起折纸

二、艺术角:创造居民沉浸式体验艺术空间

与专业的美术馆相比,社区美术馆在展陈条件上是无法相比的。缺乏专业的灯光、展墙是常态,很多社区美术馆其实是不具备展览条件的,大部分都是在之前废弃不用的空间改造而成的。因此在展览模式上,是没有固定的模式可以套用的,策展团队只能通过不同的策展理念、不同的艺术作品在社区美术馆的展览空间发挥创意和转换能力,这也是对社区策展人的一种挑战。

与庙行社区展一样,高境社区展的展览场地也是经过建筑师的改造而来的。在宝山区三门路上有一个商业综合体,外有一个社区小绿地,宝山区文旅局在绿地转弯角落设计了两个集装箱型的小建筑体,斜角对着形成一个小三角地带的宝山众文空间,故展览命名为“艺术角”,与2019年在庙行镇的宝山众文空间举办的“艺术地带:庙行社区展”相呼应。展览于2020年11月5日开幕,由上海市宝山区文化和旅游局、刘海粟美术馆联合主办,与合作机构“社区枢纽站”共同为专家和艺术家进入社区搭建了一个公益学术平台。

白鹭 宣纸 尺寸可变 2018 于翔

策展团队在进行考察的时候发现这个空间其实并不适合做常规展览,因为墙面是木板墙,外立面是大片的玻璃。所以在空间内部作品上选择了青年艺术家热水、于翔和周子正的作品。热水是青年插画师,她创作的以社区生活为主题的系列作品风格十分清新,温馨的色彩与梦幻般的感觉非常具有疗愈性,由于这批作品比较轻便,因此用蓝丁胶就可以方便地把作品粘贴于木板墙面上而不会被损坏。观众们在观展时,可以在有感触的作品旁或是写诗,或是写一段文字。这些感言以便签条的形式贴在作品边上,慢慢贴满了整面展墙,从而成为作品的一部分。在空间内部有一排书架和桌子,青年艺术家周子正的灯光装置作品就和书架融为一体,社区居民在取书阅读时会很好奇地研究一会这两件会发光的作品。毕业于上海美术学院的青年艺术家于翔的两件纸鹅雕塑一黑一白,一个放在雕塑架上,一个放在地上,呈一个若关又无关的动势组合。这些纸鹅的形象最初是来自于宝山的罗泾镇,艺术家将宣纸与动物形象相结合,略作夸张的形态使得这些鹅显得不羁而充满个性,吸引了不少社区居民的围观。原来在空间中的桌椅被分别靠窗放置,观众可以坐下休息,也可以观赏作品,品味艺术作品的魅力。

空间外部是艺术家陈春妃、顾奔驰和梁海声的作品,他们都是艺术社区的积极参与者和实践者。在开幕当天,社区居民和陈春妃、顾奔驰一起拉线,完成作品最后的创作;和梁海声一起折纸并搭建各种造型,分散在空间外部的各个角落。因此,“艺术角:高境社区展”是一场充满互动的展览,社区居民纷纷参与艺术家的创作并成为作品的一部分,社区居民与艺术家的互动也变为了一场生动的市民美育大课堂,大家在这个“艺术角”体验艺术,感受艺术带来的愉悦。

三、社区美术馆与公共文化创新的讨论

在“艺术地带:庙行社区展”开幕当天,庙行社区图书馆还举办了“社区美术馆与公共文化创新”论坛,汇聚来自博物馆、美术史、社会学、艺术管理等学术领域的专家,围绕“社区美术馆的产生与发展”“美术馆与社区”“社区美术馆与艺术管理”“社区美术馆与公共文化政策”等内容进行深入研讨与分析。

潘守永教授从叙事博物馆学的角度对“艺术进入社区”的活动进行了评价,他认为伴随着学界对于博物馆(美术馆)系列文化领域的复兴,一个新的博物馆(美术馆)系统正在形成,这一系统不仅涉及到专业博物馆(美术馆)的技术要求,还涉及到公共文化复兴的实践。因此,大家在庙行镇的社区文化活动中心开这样一个专业的学术研讨会不仅是非常有意义的,而且是非常接地气的。在庙行社区展中,艺术家和居民合作把一个公共厕所“装扮”成具有艺术气息的空间,不仅拓宽了艺术家的创作平台和媒介,也激励了社区的艺术想象力和可能性。[2]

那么“社区枢纽站”在“艺术进入社区”中发挥了什么作用呢?“社区美术馆”主要拓展的方向是哪些?批评家、“社区枢纽站”发起人王南溟认为“社区枢纽站”是一个联结社区与博物馆(美术馆)的枢纽中心,它既是一个将博物馆(美术馆)延伸到社会现场从而重塑博物馆(美术馆)功能的实践,也是将博物馆(美术馆)的公共教育项目直接呈现给公众的一种形式。[3]更进一步说,“社区枢纽站”是为公众提供无边界的艺术现场,让“人人都是艺术家”的口号在社会生活中真正成为一种可能。通过“社区枢纽站”自去年以来在浦东新区、闵行区与宝山区的实践,他认为社区美术馆在未来的发展需要拓展三个方向:一是所属各区管辖的各街道社区;二是新农村的乡镇(这两者是政府公共财政的公共文化领域,尽管街道与乡镇的财政管理有区别);三是社区商业体。从艺术地图上来说,这些社区美术馆构成了处处皆有小型美术馆的动线图,从而形成新的美术馆式的公共文化服务体系,这个在上海特别有可实施的可能性和必要性,也更需要文化政策上的推进。[4]同时他还提出了“社工策展人”的概念,这是策展人发展的一个新形态与新方向,呼吁年轻的策展人要进行跨学科的交流与实践。

上海美术学院副院长李超教授也谈到社区博物馆(美术馆)不在于规模大小,而在于它的精致和特色。李超把公共艺术实践领域的可能性拓展到了大学的使命中去,提出了“无墙”的学院的说法。他提出学院是一个国家发展的创意之源,城市的更新,国家的战略发展一定要动用高校的很多学术资源。从文化发展的角度,把艺术文化教育纳入到城市的公共服务体系是一个概念,也是艺术学这一学科要追求的方向。社区建设的关注度是要一直推进的,把社区文化的建设与理论梳理纳入到学院的学科化层面非常有必要。比如如何挖掘社区的历史人文底蕴,如何调动当地政府的运作机制,如何建立社区博物馆(美术馆)的管理制度与志愿者制度,都是社区博物馆(美术馆)研究中要关注的问题。

社会学如何来介入社区美术馆建设与公共文化创新呢?来自上海大学社会学院的严俊教授从艺术社会学的角度谈了他的理解。他认为“当代的艺术创作、教育和发展以及艺术传播一定要面向社会,对于社会来说,我们通常觉得艺术影响社会的第一种方式是先通过艺术创作和作品的形式来反映,再来介入社会。我们希望通过博物馆(美术馆)的展览和公共教育,让更多的人学习和掌握这样的一种人生存在的意义来源。要把创作、生产和感受的过程交给更多日常环境,让大多数人能在日常环境中观察。”对于王南溟提出的“社工策展人”的概念,严俊也进行了补充,他建议深入研究是否可以提出“艺术社工化,社工艺术化”的口号。

公共文化服务政策与社区艺术一直在寻找突破,如何扩大艺术进社区的形式与领域,是上海戏剧学院艺术管理系主任董峰教授在论坛中提出的问题。他以美国百老汇背后的社区艺术为例,讨论了公共文化服务体系与社区艺术的关系。他认为“从根本上来说公共文化服务体系对于塑造民族,塑造经济状态以及转型升级和高质量发展都起到了作用。”针对国内的艺术与社区的状况,董峰直言“我们目前的公共文化服务体系和社区有‘三脱离’问题:脱离专业院校、脱离专业院团、脱离专业人士。所以非常需要依靠‘社工策展人’或‘社区枢纽站’这样的中间环节去协调。”社区和艺术家结合起来,其中包含着社区价值观的构建,因此,他还提出了“展演一体化,艺术进社区”的设想,希望能把上海戏剧学院学生创作的戏剧作品跟宝山社区展览相结合,打破教学围墙,回归到现场。将两个学科结合起来,不仅对于专业的发展是有效的,对于社区的发展也是有价值的。

四、结语

对于新产生的“社区美术馆”理论来说,其概念也在被研究中。正如王南溟所认为的,“社区美术馆改变了传统美术馆的概念,是一个将大美术馆拆散开来,直接进入社区的公共文化服务的配套空间,同时也利用社区资源发展了美术馆。社区美术馆以社区为驱动,社区美术馆的展览和公共教育主要靠社区民众的参与。”[3]

自当代艺术打破艺术与生活的边界后,艺术家的活动就不仅是通过自律的艺术作品提供给观众欣赏的单向传播行为,而是以参与互动的方式提示人们注意社会生活中的行为本身及其所具有的各种艺术主体。艺术进入社区的系列展览在策展之初也一直在探讨社会动员如何在艺术项目中形成,经过这两年展览和学术项目的讨论,大家认为社区展览不应是艺术家所独享,社区居民同样可以参与并展览自己的作品,艺术家与参与者互为主体。

从社区到艺术社区,它所形成的一种新的社区形态在中国更有其特别的社会现实性,是蔡元培“社会美育”在当下的一种真正的社会实践,而“艺术地带:庙行社区展”和“艺术角:高境社区展”就是践行了这样的艺术社区理论并付诸实践,通过艺术家动员让社区自助到艺术社区,让艺术浸润到社区的每一个角落,这是目前上海在社区参与式策展研究方面所进行的实践成果,也将是一个持续的艺术行动。