地下管廊施工技术研究

2021-10-14中铁十八局集团市政工程有限公司王亮

■ 中铁十八局集团市政工程有限公司 王亮

随着我国现代化进程的加快,城市地下管线因扩容、更新、维修等带来的道路反复开挖现象时有发生,带来污染危害,造成社会成本不断增加。因此,如何充分利用地下空间,成为当前一个亟待研究重要的课题之一[1]。作为目前比较先进的基础设施管网布置形式,地下城市综合管廊将有效解决地下空间利用问题。目前,国内外对于综合管廊中矩形顶管施工主要依靠工程经验,主要集中在闹市区,随着我国对地下空间利用的不断增加,会经常出现非开挖工程与既有地铁隧道或邻近建筑物等近接施工问题[2]-[3],这些都将对地下管廊的施工提出严峻挑战。因此,地下管廊安全高效的施工,对城市建设尤为重要。本文以福州市福马路地下管廊工程为例,对城市地下综合管廊建设关键技术进行研究,以期为今后类似条件下的城市地下综合管廊建设提供参考和借鉴。

1.工程概况

1.1 工程简介

福州市福马路提升改造工程2标快安I段综合管廊设计范围包括:综合管廊桩号K0+000 ~K2+895.98,总长2895.98m;综合管廊基坑开挖深度约7.725m ~12.525m,起点覆土高度约0.3m ~0.9m。该项目综合管廊为单舱断面,综合舱内布置1根DN600给水管、1根DN300给水副管、32孔10kV的电力中低压电缆、27孔通信电缆,并预留DN200温泉管、DN200中水管。断面净空尺寸为2.9m×3.45m。管廊主体结构采用现浇方式,结构型式分为两种结构断面,标准节段(覆土≤4.5m)主体结构顶底板及侧墙壁厚0.30m,(4.5m<覆土≤9.0m)主体结构顶底板及侧墙壁厚0.50m。

1.2 既有110kV电缆概况

K11+865处(管廊里程K1+381)鼓山变电站处横穿福马路原高压电力管道布置12根,依据探沟显示判断其横穿管道应是采取牵引管形式,实测管线底标高为1.25m,与设计管廊顶标高(标高为3.225m)存在冲突。

如图1所示,K11+955 ~K11+980段(1号缆、2号缆)设计辅道位置有两处电力电缆过路,2号电缆顶标高处于管廊顶板下1.425m处,横穿管廊主体;K11+980 ~K12+080段3号电缆为110kV高压电缆,占用管廊基坑(标准段)2.0m。

2.地下管廊矩形顶管近接施工理论

顶管施工过程将给地表带来重要影响,尤其是矩形顶管施工,虽然其有效面积利用率要高于其他截面形状,但是它对土体的扰动要比其他截面更高一些。地下综合管廊的施工一般多集中于城市中心,人流量比较大,采用矩形顶管施工可以缓解因施工而造成的对周围环境的影响,但更加需要考虑其施工对地表沉降的影响。当其施工带来的沉降超过一定限值时,就会给周围环境带来一定的危害。

2.1 地下管廊矩形顶管施工对地表沉降的原因分析

地层损失主要是指被挖土体与地下管廊体积之差。地层损失通常分为正常状态下、非正常状态下、突发意外引起的地层损失三大类。正常状态下的地层损失往往是无法避免的,其主要由工具管与管节直径差、土体开挖、背土效应等方面引起;非正常状态下的地层损失由施工条件,如掘进参数设置、顶管没有按照设计线路顶进等方面引起,可以通过提高施工技术来避免这种地层损失;突发意外引起的地层损失是指在施工过程中突发地质灾害,如遇到不好的地质条件像流砂或者管涌之类的现象。

土体固结沉降主要包括主固结和次固结。主固结阶段是由顶管施工时土体孔隙水压力散去而导致的;次固结阶段是由土骨架自身蠕变作用而产生的,这两者充分反映了土体随时间变化而产生的变形。引起原因主要有两个:一是土体受扰动形成超孔隙水压力区;二是顶进过程中挤压和注浆作用。

2.2 邻近隧道施工近接度范围划分

邻近隧道施工可以根据不同相对位置的邻近关系分为多种类型,其中在邻近隧道施工中交叉隧道比较特殊。根据日本学者的研究,可以把交叉隧道的近接度划分为限制范围、需注意范围、不影响范围(表1)。

表1中只是邻近隧道施工工程中的一个小的分类,是从单个方面来进行的划分,并没有综合考虑各种影响因素,在一些实际工程判断中可能会出现偏差,还需要进一步深入研究如何在限制范围内更加细分近接度以及再优化邻近施工方法等问题。

3.主要施工技术

依据管线探测资料及对施工现场的勘察情况,对K11+ 865处(管廊里程K1+381)、K11+955 ~K11+980段综合管廊施工涉及对由鼓山变电站引出的110KV高压缆线进行保护施工总体安排如下:

图1 K11+955 ~K11+980段3处高压电缆分布航拍示意图

表1 交叉隧道近接度划分

依据管线探测资料以及对施工现场的勘察情况,在高压缆线产权单位技术人员现场指导下,人工配合机械开挖探沟,探明既有缆线的分布位置并做好标记,为后续管廊施工避让保护高压缆线提供依据;对既有缆线周边及缆线横穿管廊基坑开口进行高压旋喷桩土体加固,降低因管廊基坑土体开挖引起周边土体沉降风险,确保缆线埋设基础牢固;土体加固完成后,采取分段分层进行基坑开挖支护施工,基坑开挖过程中依据缆线探测情况,机械开挖至距离缆线1m高度时,采用人工开挖至既有缆线标高,对既有线缆进行防护加固后,再行开挖至管廊基底施工主体,主体施工完成后,回填至设计标高。

3.1 缆线避让保护方案

K11+865处(管廊里程K1+381)12孔电缆横穿原设计综合管廊主体结构,该处电缆为引管形式,缆线最低点位于原设计管廊顶板以下2m。为确保施工期间既有缆线安全,现将管廊主体结构下压3m,调整长度为20m,管廊施工期间缆线保护方案如下:

3.1.1 探沟开挖

依据第三方管线探测资料及对施工现场的勘察情况,在高压缆线产权单位技术人员现场指导下,人工配合机械开挖探沟,探明既有缆线的分布位置,采集缆线坐标,同时在缆线0.5m范围插打2排标志桩,标志桩应高于原地面标高。

3.1.2 缆线周边土体固结施工

探沟回填完成后,避开标志桩范围,在管廊基坑内外既有缆线5m范围采用Φ500@300高压旋喷桩对缆线周边土体进行固结加固处理,对既有缆线形成保护廊体,高压旋喷桩深度14.5m。

3.1.3 缆线周边管廊基坑支护施工

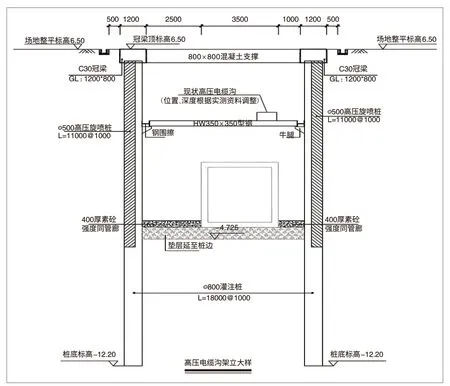

如图2所示,根据该场地的地质、水文条件及现场实际情况,K1+440 ~K1+585段基坑设计主要采用的支护结构体系为:一是采用冲(钻)孔灌注桩+1道钢筋混凝土支撑+2道钢管支撑;二是遇现状高压电缆沟灌注桩开口,开口处采用混凝土面板支护,开口处坑内坑外采用斜向及水平高压旋喷桩土体加固。

图2 管廊基坑支护剖面图

K1+360 ~K1+408、K1+440 ~K1+585段基坑支护两侧采用Φ800冲孔灌注桩+Φ500高压旋喷桩支护形式。缆线横穿管廊开口位置采用斜向及水平高压旋喷的方式在竖向旋喷的基础上进行补强处理,同时基坑开口采用分层开挖,分层现浇砼挡板进行基坑支护,每块挡板高度0.8m。挡板钢筋与开口两侧桩基植筋钢筋连接成整体,植筋竖向间距为0.1m,植入桩基深度0.66m,现浇挡板详见图3和图4所示。

3.1.4 缆线周边管廊基坑开挖施工

如图5所示,管廊基坑开挖采取分段分层开挖施工,先行施工远离既有高压缆线段落,待主体结构施工完成后,再进行施工距离缆线较近区域。依据既有缆线探沟开挖后采集的数据资料,基坑开挖至距离缆线1m范围时,采取人工开挖至缆线标高,安装钢围檩及横向HW350×350型钢线缆托架,将既有缆线加固防护完成后,再分层开挖至设计基底标高。缆线托架依据现场缆线分布情况,纵向间距控制在每5m一道。

3.1.5 缆线周边管廊基坑回填

管廊主体结构施工完成后,采用碎石灌砂回填至设计标高,缆线周边回填设专人指挥,缆线周边1m范围内采用人工夯实,1m范围外采用机械碾压密实。

3.2 交通导改方案

3.2.1 编制依据

根据施工相关设计资料及现场勘查,K1+440 ~K1+ 585段管廊施工为避让既有电缆,管廊主体结构需向既有道路方向平面调整5.7m,围挡施工完成后,往福州方向道路由单向两车道将变为单向单行道,因该路段车流量较大,无法满足正常通行要求,需进行交通导改以缓解车流压力。

3.2.2 交通导改

征得交警部门同意后,对K1+440 ~K1+585段左幅道路(福州方向)进行临时交通管制,该段道路右幅由单向双车道临时改为双向单车道,暂时满足行车要求,并安排专人在进口端及出口端指挥交通,确保车流畅通。随后,施工单位组织人员、机械设备对中央隔离带(波形护栏)进行拆除,拆除完成后对该路段重新划分。全部施工完成后,恢复该段道路正常通行。

4.结论

地下管廊是城市基础设施建设的重要组成部分,其安全高效的施工对城市建设至关重要。本文以福州市福马路管廊工程为例,在国内外相关研究的基础上,通过理论分析和实验研究等方法,对城市地下综合管廊建设开发关键技术等进行研究。分析地下管廊矩形顶管近接施工理论,研究地表沉陷原因,确定近接度范围划分并应用到实际工程施工中;结合工程实际,在施工过程中还设计了缆线避让方案和交通导改方案,为今后类似条件下的城市地下综合管廊建设提供了重要借鉴和参考。

图3 管廊基坑遇电缆横穿开口现浇挡板大样图

图4 管廊基坑遇电缆沟时既有缆沟周边土体加固示意图

图5 高压电缆横穿管廊基坑托架大样图