乌鲁木齐市交通地理格局评价与分析

2021-10-14杨雅楠

杨雅楠,杨 迪

(1.安养大学 一般大学院 教育学系,韩国 安养 14028;2.新疆师范大学 继续教育学院,新疆 乌鲁木齐 830000)

在“一带一路”倡议背景下,乌鲁木齐市作为新疆维吾尔自治区的首府、“天山北坡经济带”的核心城市是非常重要的对外开放门户。但目前一些现状显示出了乌鲁木齐市交通发展的不足。据统计资料显示“乌鲁木齐市汽车销售及车辆购置税收入不断突破历史纪录”“三面环山、城区中东西方向的红山与雅马里克山在城中央形成瓶颈,最窄处仅800m”“南北地势狭长”[1]等原因导致了道路拥堵状况的加剧,如何突破短板,更好地响应“一带一路”倡议,应当着重考虑优先合理发展和规划以交通为主的基础设施建设,从而促进其经济、经贸投资与社会人文交流的发展。

交通基础设施体系是区域经济发展支撑和保障体系的重要组成部分,是加强区域经济联系、提升地区区位优势的先行条件,引导区域产业空间布局、交通经济带形成及空间结构优化的基础条件[2]。金凤君等首次提出了交通优势度的概念建立了空间数理模型[3],并对我国交通优势甄别进行了具体的运用,该集成指标可以综合反映交通设施体系,广泛用于各个大中小尺度区域的基础设施优劣状况评价。

1 研究区概况及数据来源

1.1 乌鲁木齐市交通概况

乌鲁木齐市城市道路目前形态为:“方格+环+放射”混合式布局(见图1)。具体来说:东南区的路网由于地形和历史原因呈现出不规则形态,其交叉口有“对接错位”“不贯通”等不规整的现状;北边的中心城区由后期城市扩张建设中逐步发展而成,由主干道河滩快速路南北相连;因地处高纬度地区,冬季时长接近6个月且频繁降雪,路面光滑不利于通行[4]。

图1 乌鲁木齐市交通现状示意图

1.2 研究区数据来源

乌鲁木齐市由乌鲁木齐县、米东区、新市区、水磨沟区、沙依巴克区、头屯河区、达坂城区、天山区7区1县组成,土地总面积13787.6 km2。根据研究需要和分析的便利性,数据以地区为矢量边界基本单位对其7区1县进行数据处理;另包括10部分交通矢量数据(含:机场、铁路、国道、省道、高速、县道、乡道、城市快速路、九级路、其他道路)。

2 乌鲁木齐市交通地理格局分析

2.1 交通优势度评价模型

2.1.1 交通网络密度

想要反映区域交通网络疏密程度,交通网络密度是评价区域交通设施支撑水平的重要指标。主要是反映基础设施、交通设施、运营里程与区域土地面积的比值[5-6],计算公式如下:

其中,Di为区域i的交通网络密度;Li为该区域的交通运营里程;Ai为区域面积,其单位是km/km2,文中用每100km2表示交通里程。

2.1.2 交通干线影响程度

交通干线影响程度的评价,需依据不同交通设施的“技术-经济”特征进行权重赋值,本文参考其他学者的研究成果并结合实际情况对权重赋值做出微调[7],如表1所示。

表1 交通干线技术水平的权重赋值表

交通干线影响程度的计算公式如下:

其中,Ii为区域i内的干线交通影响程度;Cim为区域i的第m种交通方式的权重[8]。

2.1.3 最短时间距离交通可达性

交通可达性是评价地区交通网络是否优质、高效地承担运输任务,是否能够达到充分、平衡、协调要求的评价指标[9]。本研究中采用时间节点间平均最短旅行时间对乌鲁木齐市各区的最短时间距离交通可达性进行量算,计算公式如下[10]:

其中,Ai为区域i的交通可达性;Tij表示两个区域的最短通过时间;N为区域个数与地级行政中心总和。

新疆维吾尔自治区的所有县级行政单元,均有省级公路及以上的陆路交通相连接,在考虑高速公路(城市快速路)、国道和省道三个级别的公路交通通行情景下,参考《公路工程技术标准(JTGB01-2003)》时速标准见表2:

表2 各等级公路时速设置

2.1.4 交通优势度集成分析

交通优势度可以表示为交通网络密度、干线交通影响程度和交通可达性的加权求和,计算公式如下:其中,Fi为集成后的区域综合交通优势度指数;Di、Li、Ai分别为区域i的交通网络密度、干线交通影响力和最短时间距离交通可达性;α1、α2和α3分别是Di、Li和Ai的权重值,由于交通可达性的数值含义与前两者相反,所以研究中取其倒数,使指标统一。

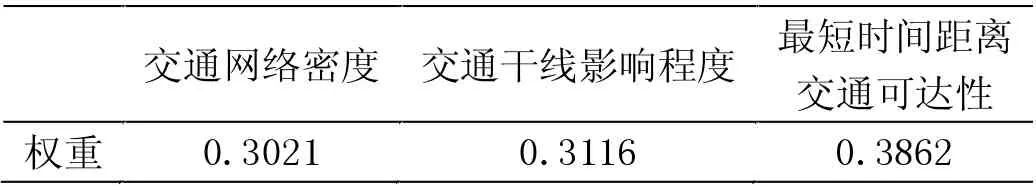

各权重值采用熵值法进行确定,在对各项指标进行了标准化处理之后,将各指标转化为无量纲,通过指标比重、指标信息熵、差异性系数,最后求出各指标的权重值。其中,熵值用来判断指标离散程度,程度越大表明该指标对综合评价结果的影响越大,表3为本文所求得的交通优势度权重赋值[11]。

表3 交通优势度的权重赋值表

分析权重发现:权重最大的是最短时间距离交通可达性,这说明地域间的交通网络占相对优势,能够承担一定的运输任务;其次是交通干线影响程度与交通网络密度,虽然交通方式相对传统,依然依赖公路网络未达到沿海城市地铁、城际列车、高铁网络贯通、机场平均分布的优良程度,但总体来说三者权值基本均衡,说明总基础规划良好其建设相对一体化。

2.2 交通要素及优势度结果分析

2.2.1 交通网络密度空间格局分析

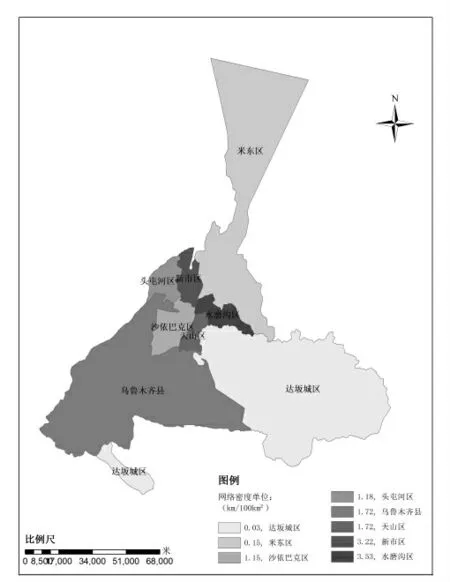

根据公式(1)计算出交通网络密度,得到乌鲁木齐市公路网密度空间分布图(图2)。该市公路网络密度范围为0.03-3.53 (km/100km2),公路网平均密度为:1.588 (km/100km2)。

图2 乌鲁木齐市公路网络密度空间分布图

在8个地域单元中,市域公路网络空间分布差异明显,中部地域较高,向南、北两个方向递减,最密集地区受距离优势集中于中部地区。各个区域中,以水磨沟区和新市区的路网密度最高。路网密度小的地域集中在南部的达坂城区,这是由于该区区域面积过大、人口较少、开发较晚等因素造成的。网络密度达到1.6(km/100km2)的地域,公路交通基本能够支撑发展的需要,其余地区还需要持续建设才能保证对经济发展起到保障和支撑作用。

2.2.2 干线交通影响程度空间格局分析

交通干线的影响度,可体现出主要交通干线与重要交通设施对区域交通优势度的影响程度,也可以反映出区域综合交通方式的构成及研究区域的区位条件优势。由公式(2)结果可视化得到图3所示。

图3 乌鲁木齐市交通影响程度空间分布图

整体来看市域内干线交通设施对地域影响程度差异明显。影响力较大的地域有沙依巴克区、米东区与新市区,多种多样的大型交通设施和干线交通提供了保障,为首府中部地区与新工业区的交通提高了支撑能力。此外,头屯河区、达坂城区、乌鲁木齐县的干线交通影响程度较高,这些地域集中首府周边,令其首府市内的交通设施良好服务了核心地区的发展。水磨沟区与天山区,面积小,没有过多交通设施,但受到历史沿革和地形条件限制位处“8”字中央,制约了路网的连通性,这种传统交通中心,道路随自然地势及历史发展延续成不规则网络,改造难度大,制约了本市交通的发展,在未来的建设中需要着重加强建设。

2.2.3 最短时间距离交通可达性的空间格局的分析

对乌鲁木齐市内最短时间距离交通可达性的研究,以1县7区8个区域行政中心为出发节点、《公路工程技术标准(JTGB01-2003)》为依据计算节点行政中心的最短旅行时间,利用公式(3)结果进行可视化表达[12],交通可达性空间分布图如图4所示。

图4 乌鲁木齐最短时间距离的交通可达性空间分布图

整体形态是以中部向四周呈“放射状”扩展,因此其可达性指数也呈现“放射状”空间特征。但高、低值区域均表现为连续分布特征,大部分地域可达性指数控制在2h内,指数较高的地域集中市区中央附近;交通可达性指数较低的地域单元都分布在“南”“北”部两端的地区,达坂城区更是将近达到了2h。整体来看两极的可达性差别较大,最差与最优的区域相比相差近3倍,说明内部城间可达性良好,这是中心城区面积较小、并已构成的交通网的成效,但周边市区因较长的沿线还是对交通的可达性产生了影响。

2.2.4 交通网络优势度的空间格局

在公式(4)中带入标准化后的Di、Ii、Ai指标通过计算评价指标的信息熵得到各指标的差异性系数,并利用各个地域的交通优势度指标权重。将乌鲁木齐市综合交通优势度指数结果进行可视化表达,结果得到如图5所示的乌鲁木齐市综合交通优势度空间分布图。

图5 乌鲁木齐市综合交通优势度空间分布图

由此分析概括为:整体综合交通优势度空间格局差异明显,新建设的主城北区,规划相对合理,交通优势度指数较高,中部地区其次,而乌鲁木齐县综合交通优势度指数最低,但总地域面积却大于总体的三分之一。总体来说,乌鲁木齐市北部有较高的交通优势度,其余地域交通优势度由中部向四周递减,这与近年各类政策支持有着密不可分的关系。高新区与米东工业区发展迅速,规划合理,将为日后国际商贸、空港商务、行政办公等行政与经济功能的发展提供支撑;乌鲁木齐县与水磨沟区其交通优势度指数低于其周边其他地区,孤立于周围面状空间,其优势度数值仅为优势区域的三分之一,影响了乌鲁木齐市交通地理格局的整体发展。

2.3 乌鲁木齐市各市区交通地理格局分析

从乌鲁木齐市空间布局的特点来说:其整体地理交通格局呈现“双轴、一城、两群、多点”“南控、北扩、先西延、后东进”的空间特征。“双轴”为主要城镇发展轴(兰新铁路、312国道)和城镇发展轴(216国道);“一城”即为城市表现集中;南山、达坂城城镇群构成“两群”;市域内城镇型居民点表现“多点”,遵循了“南控、北扩、先西延、后东进”的用地原则[13]。

从中心城区的功能特点与交通特点来说:城北新区重点发展商贸、行政办公等功能;西山区重点发展高新技术等产业;老城区重点推进商业金融、旅游休闲等服务功能;米东区重点发展石化基地,成为多种模式相结合的现代化城区;城市道路4级划分完整,构筑了“环形+放射线”的快速路网格局,提升了城市综合交通管理水平[14-15],如图6所示。

图6 乌鲁木齐市各区交通现状空间分布图

3 结束语

综上分析,得出乌鲁木齐市地理交通格局基础设施建设仍处于不平衡和不协调的发展状态。分析表明,中部地区综合交通优势度较高,南部、北部交通设施建设水平差距明显,依然受地形地貌、重大交通基础设施分布较少的影响,交通的基础设施对区域经济发展的支撑能力和保障水平有限[16]。

在未来城市建设中,由于整体城市交通规划尚未完善需要针对“机动车辆迅猛增长”的现象进行适当调控;将“公共交通与步行出行”方式作为主要宣传倡导的方向,节能减排;加快城市道路网的建设,“新区”快建,“老区”整改,双管齐下衔接合理;对于南部老区较为集中的人口,给予适度疏散,做出符合城市用地布局的人口居住地规划;应把“重点布局重大基础设施”提升措施带到优势缺乏区域,把“一体化交通建设”作为促进区域经济一体化的战略手段[17]。随着未来交通网络建设的不断完善,其交通优势必将转化为经济发展优势,带动整体经济发展。