新见廿一年邞啬夫戈考*

2021-10-10刘秋瑞

刘秋瑞

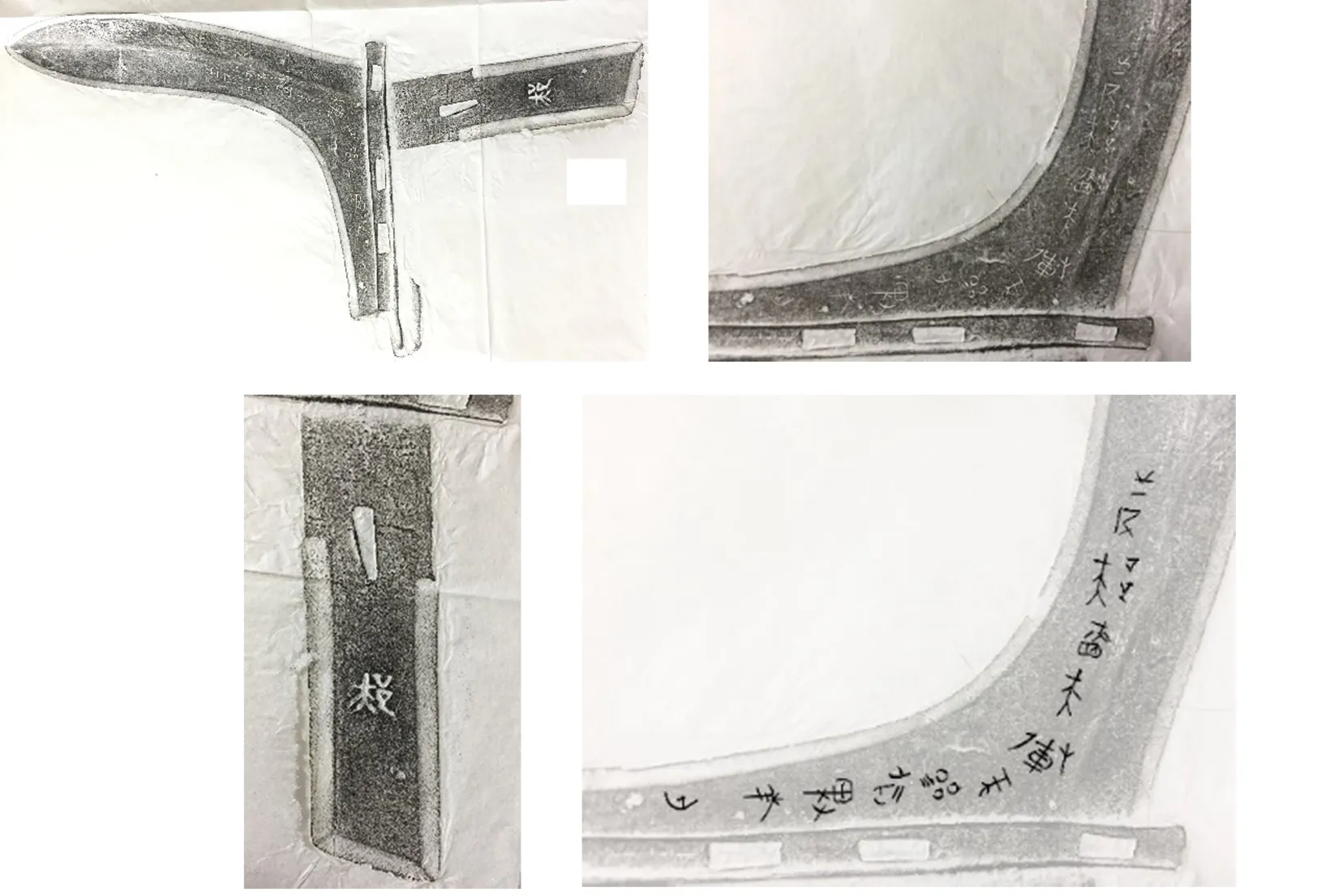

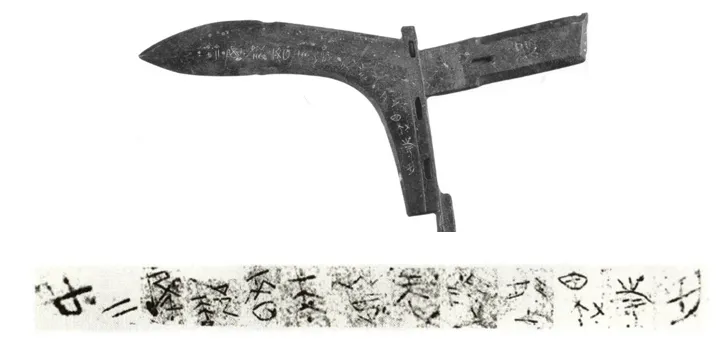

近见一件私人收藏未曾著录的铜戈拓片(见图1),铜戈的形制与1982 年河南省郸城县宁平公社出土的廿二年邞啬夫戈(图2)的形制相同:援和内都较长,援下刃近前端较宽大,援微上昂,中脊凸起,援本上端有上阑。阑下侧有齿突,阑内有三个长方形穿,内上有锥形长穿。

图1 铜戈拓片

图2 廿二年邞啬夫戈①见《中原文物》2014年第5期。

根据清晰铜戈拓片,我们定这件铜戈为“廿一年邞啬夫戈”,铭文隶定如下:

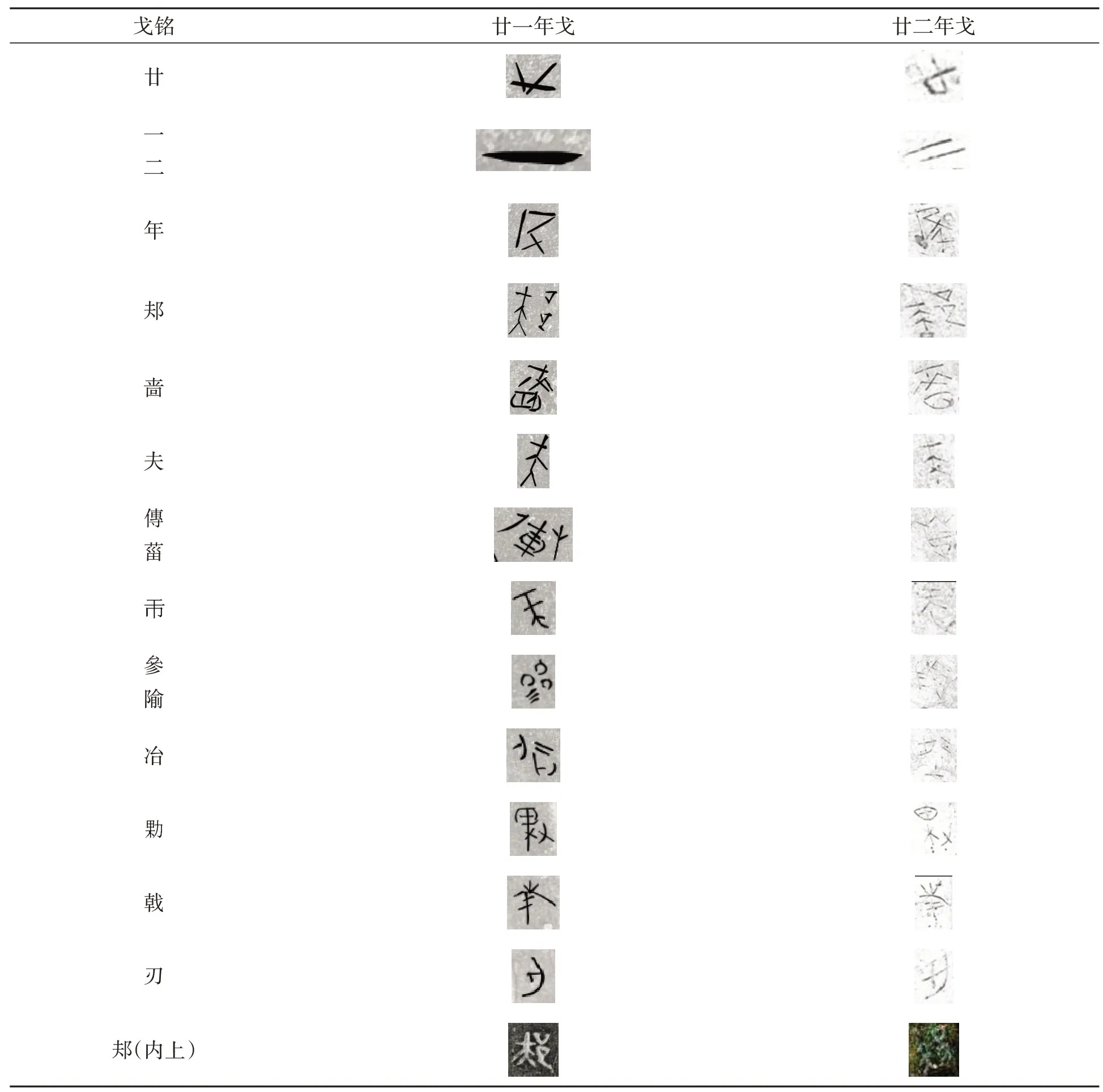

董越先生已发文提供郸城县出土铜戈戈铭的清晰图片,两件铜戈的戈铭内容除铸造年代(一件是“廿一年”,另一件是“廿二年”)、“啬夫”和“工师”的名字不同外,其他内容都相同。下列表对两件铜戈中铭文作出对比:

从上表看出,两件铜戈铭文字体风格略有不同,主要体现在:其一,廿、年、“”所从“果”等字的写法——廿一年铜戈的书写棱角更突出,廿二年戈的铭文书写稍显圆润;其二,“冶”字廿一年铜戈从“口”,廿二年戈从“土”。两件铜戈的铸造年代仅差了一年,而且冶人名字相同,但铭文字体风格有所不同,说明兵器上的铭文不是在铸造成形当时就刻,只有在需要时才刻铭文。刻工并非冶人,而工师和督造的啬夫也不可能来干刻画铭文的活,因此,铭文中的人员均非刻工①苏辉:《秦三晋纪年兵器研究》,上海:上海古籍出版社,2013年,第103页。。两件兵器的铭辞格式相同,都是“督造者(啬夫)+主造者(工师)+铸造者(冶)”三级监造格式,而且“工师”合文,就铭辞格式和书写风格而言,具有典型的三晋兵器铭文的特征。

关于郸城县出土的“廿二年邞啬夫戈”,已有学者做过相关研究。董越认为铭文是典型的三晋兵器的三级监造格式铭文,戈铭中“造”字与“冶”字的写法、“戟刃”见于韩国兵器铭刻的特点,这件戈的国别是韩国,戈的铸造时间可能是韩厘王二十二年(前274)或韩桓惠王二十二年(前251)②董越:《廿二年邞戈考》,《中原文物》2014年第5期。。吴良宝则认为,从戈铭“邞”地的地望来看,这件“二十三年邞啬夫戈”最有可能是战国中期的魏国兵器……这件戈自铭为“戟刃”,且内部开刃,应该是戟的戈头部分,有可能是与同时发现的铜矛配套使用……戈铭中的“邞”即“湖”,其地在今河南省灵宝市西……湖地入秦的时间不得早于前358 年,也不得晚于前324年。从形制上看,二十二年邞啬夫戈的三穿均在加宽的阑上,是战国中期魏国兵器的特征……从形制特征、湖地入秦的时间等因素推断,二十二年邞啬夫戈是魏国兵器,铸造时间只能是魏惠王前元二十二年(前348)③吴良宝:《二十二年邞啬夫戈考》,《出土文献》第六辑,上海:中西书局,2015年,第77—79页。。

根据新见清晰的“廿一年邞啬夫戈”拓片,我们认为:新见“廿一年邞啬夫戈”与郸城县出土的“廿二年啬夫戈”铭文中的“邞”应是“扶”,即《水经注》中提到的“扶亭”,其地在今河南省周口市扶沟县。铜戈的国别是魏,戈的铸造年代分别是魏襄王二十一年(前298)和魏襄王二十二年(前297)。

新见“廿一年邞啬夫戈”援部的“邞”与内上单独的“邞”写法相同,铭文清晰,只是援部的“邞”刻画纤细,内部的“邞”经反复刻画,笔画较粗。两字都应释为从邑夫声的“邞”。“邞”与“扶”都从“夫”得声。邞,《广韵》甫无切,虞韵,鱼部;扶,《广韵》防无切,虞韵,鱼部。二字声韵皆同,“邞”读为“扶”应无疑问。而且,战国文字中地名用字经常加上“邑”旁,吴良宝在谈到战国文字地名中的通假用字的情况时,曾提到“从文字学的角度看,战国文字地名中的通假用字至少包括三种不同的情况:地名用字增加‘邑’旁、‘水’旁等形符,或因增减笔划形成的异体字,比如‘(易)都’(《玺汇》0010)、‘言()昜’(《货系》1376,桥形布;铜戈)等”④吴良宝:《谈战国文字地名考证中的几个问题》,《中国史研究》2011年第3期。。且《包山》159、162号简中都有地名“”。“”可读为“陘”。《春秋》僖公四年:“公会诸侯……侵蔡。蔡溃,遂伐楚,次于陘。”杜预注:“陘,楚地,颍川召陵县,南有陘亭。”⑤阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第1792页。“陘”作“”,境内有陘亭与“邞”作“邞”,境内有“扶亭”地名用字方法相同。

扶沟,《水经注·沙水注》:“有扶亭,又有洧水沟,故县有扶沟之名。”⑥郦道元注,杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校,陈桥驿复校:《水经注疏》,南京:江苏古籍出版社,1989 年,第1906页。因境内东有扶亭,西有洧水沟,各取一字,故称“扶沟”。西汉高帝11年(前196)始置县。《嘉庆重修一统志》卷191“陈州府·古迹”记载:

(扶沟故城)在扶沟县东北五十里。汉置。后汉建武初,封朱鲔为扶沟侯。《水经注》故颍川之谷平乡,有扶亭洧水沟,故名。《元和志》扶沟本汉旧县,高齐文宣帝,自今县北移于今理,西至许州一百十里。《寰宇记》故城在县东北二十里。⑦《嘉庆重修一统志》,上海涵芬楼景印清史馆藏进呈写本,1934年。

扶沟这一地名,战国不见记载,究竟属哪一国,更没有直接文献记录。关于扶沟古城,已有研究指出:“(扶沟古城)墙体及文化层内所出的器皿的时代均在春秋中、晚期,那么,该城的兴建与延续时代也已十分清楚:始建于春秋中、晚期,鼎盛于战国及两汉,延至宋、明各代。”①周口地区文化局:《扶沟古城初步勘查》,《中原文物》1983年第2期。

战国时文献中虽未见到扶沟地名,但有与扶沟所在区域相关地名的记载。《嘉庆重修一统志》中“新汲故城”提到:

在扶沟县西南,春秋郑曲洧地。《左传·成公十七年》公会诸侯伐郑,自戏童至于曲洧。汉置新汲县,属颍川郡,后汉晋因之。杜预《左传注》今新汲县治曲洧城。临洧水。阚骃曰:“新汲,本汲乡也。”汉宣帝神爵三年置,以河内有汲县,故加新,隋废。唐武德初,复置,属洧州。贞观元年省,章怀太子曰:“新汲故城在扶沟县西。”②《嘉庆重修一统志》,上海涵芬楼景印清史馆藏进呈写本,1934年。

唐代杜佑在《通典》中提到:

汉新汲县故城在西。故固城在县西南,周回有水,其势甚固,故为名。③杜佑撰,王文锦等点校:《通典》,北京:中华书局,1988年,第4668页。

“扶”所在的区域,战国初期一直属楚。《汉书·地理志》“魏地”说:

(魏)其界自高陵以东,尽河东、河内,南有陈留及汝南之召陵、㶏疆、新汲、西华、长平、颍川之舞阳、郾、许、鄢陵,河南之开封、中牟、阳武、酸枣、卷,皆魏分也。④班固撰,颜师古注:《汉书》,北京:中华书局,1964年,第1646—1647页。

徐少华分析:“垂沙之战后三国联军辟地千里,穰及宛、叶以北的大片楚地失于韩、魏,结合相关材料来看……方城以外、汝水中游两岸的上蔡、舞阳、昆阳、郾等地为魏所得……魏南境的汝南之召陵、㶏疆(在今河南临颍县东南)、新汲(在今河南扶沟县西南)和颍川的舞阳、郾等地均应是垂沙之战后取之于楚,由此可见,垂沙之战对楚国实力的严重削弱及其所导致的楚国北部疆域的巨大损失。”⑤徐少华:《周代南土历史地理研究》,武汉:武汉大学出版社,1994年,第349—350页。

位于扶沟西南的新汲原属楚,垂沙之战后属魏。垂沙之战即公元前301年,秦与齐、韩、魏四国联兵伐楚,秦军由西而东,其余三国联兵则由东北而西南两面夹击;楚亦兵分两路,东路由唐眜统帅,与三国联军相持于比水;西路由昭雎“将之以拒秦”……结果于“垂沙”打败楚军,楚军主帅唐眜被杀,是为楚国历史上自丹阳、蓝田之战以后的又一重大失败。我们有理由相信,战国时期扶沟故城原属楚,垂沙之战后属魏。因此,“廿一年邞戈”与“廿二年邞戈”的铸造时间不会早于公元前301年。

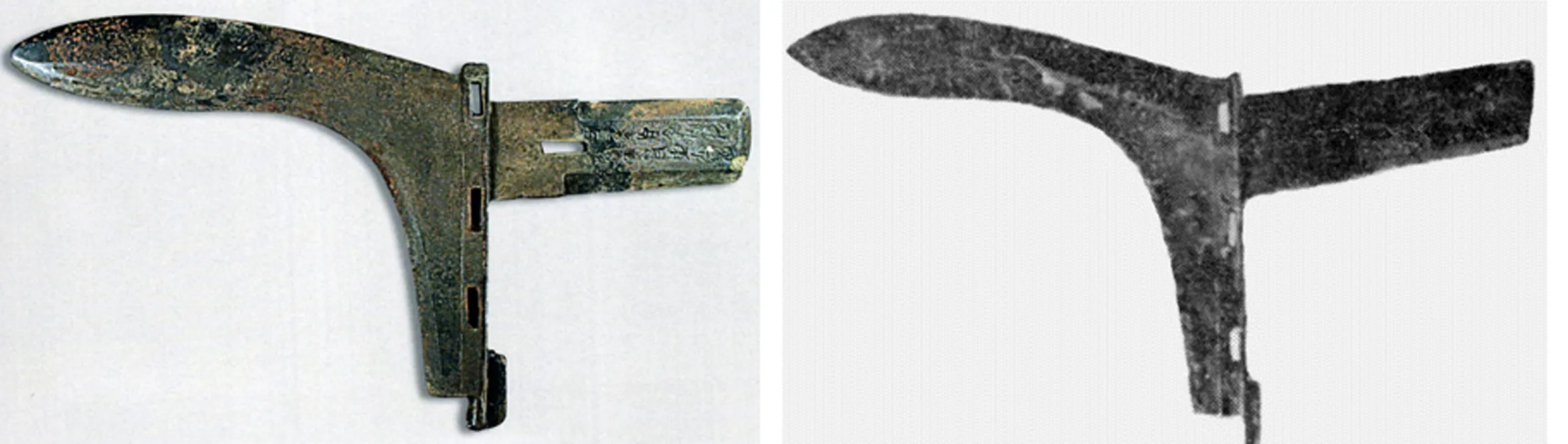

从兵器形制上看,细审新见铜戈与郸城铜戈的形制,我们可以发现,这件铜戈援部与内均较长,援部较窄,前部稍宽,往后微内束,中部起脊,加厚的阑上有三个长方形穿;长内上有一长条形穿,援内上扬明显,下阑侧有一齿突。形制与廿四年吂令戈和廿五年阳春戈(见图3)基本一致。这两件戈的铸造年代分别是魏安王二十四年(前253)和安釐王二十五年(前252)。据目前比较稳妥的说法:齿突在阑下侧的三晋铜戈最有可能属魏国⑥苏辉:《三晋器铭辨伪与纪年铜戈的类型》,《中国社会科学院历史研究所学刊》第8 集,北京:商务印书馆,2013年。。

图3 廿四年吂令戈 廿五年阳春啬夫戈

此外,就目前出土的魏国纪年兵器的铭辞格式来看,魏国兵器铭文督、主、造三级模式不能早过惠王后元时期,即惠王更元之后,三级辞铭格式已经趋于固定,制度执行也比较严格①苏辉:《秦三晋纪年兵器研究》,第105,21页。。“廿一年邞戈”和“廿二年邞戈”的铭辞格式是典型的三级模式,由“啬夫”为监造者,“工师”为监造者,“冶”为制造者,“工师”合文,就铭辞格式而言,其铸造年代应在战国中期以后。

垂沙之战发生在公元前301年;这件铜戈的铭文是成熟的三级模式;而且铜戈的形制具有典型的魏国兵器的特点。可以确定“廿一年邞戈”和“廿二年邞戈”的铸造年代应分别是魏襄王二十一年(前298)和魏襄王二十二年(前297)。

需要注意的是,铜戈在形制上还有一个典型的特征:援本上端有上阑。井中伟指出:“中原地区带上阑的铜戈常见于西周晚期以前,西周晚期及以后的铜戈上基本不见上阑,取而代之的是援本上端增开一穿,这样便于更好地穿绳固柲,它是铜戈形制演进过程中又一重要变化……目前战国中期楚系铜戈中还有这个特点——援本上端有上阑,当是一种复古倾向。就目前资料而言,该型戈主要与矛头联装成戟。”②井中伟:《早期中国青铜戈·戟研究》,北京:科学出版社,2011年,第195页。郸城县出土的戈的这种形制,特别是带有上阑,与铜戈内部开刃,且自铭为“戟刃”是相合的。

而且,就铜戈行款类型看,戈铭从援部开始刻,援部未刻完的沿阑穿侧边刻到胡部。苏辉认为:“秦、三晋纪年兵器中戈铭(非附加部分)的行款类型最为丰富,所在部位有胡、内两种,援部已不铸刻铭文。楚国铜戈仍有铭文在援部。”③苏辉:《秦三晋纪年兵器研究》,第105,21页。

郸城县出土的这两件铜戈,形制上援本上端有上阑,铭文刻的位置沿援部一直刻到胡部。这两点都有明显的复古倾向,而且与楚系铜戈的特点有一致的地方,这与戈的所在地“邞”先属楚,又属魏有很大关系。

综上所述,新见“廿一年邞啬夫戈”与郸城县出土的“廿二年邞啬夫戈”从形制及铭文特征来看,是形制上带有楚系特征的魏国兵器,戈铭中“邞”可读为“扶”,即文献中的“扶亭”,其地望是“扶沟故城”。两件戈的铸造时间都是战国中期垂沙之战之后,戈铭中的“廿一年”“廿二年”分别应是魏襄王二十一年(前298)、魏襄王二十二年(前297)。