天津市政策因素对居民中医药服务首诊意愿的影响分析*

2021-10-09天津中医药大学管理学院301617陆文静

天津中医药大学管理学院(301617) 刘 彩 秦 洋 陆文静

【提 要】 目的 探讨天津市中医药基层相关政策对居民中医药卫生服务机构首诊意愿的影响,为中医药发展政策制定和卫生服务发展提供参考建议。方法 采用多阶段随机整群抽样方法在天津市随机抽取7个区的652名居民进行问卷调查,运用logistic回归模型探讨政策因素对居民中医药服务首诊意愿的影响。结果 具有中医药卫生服务机构首诊意愿者289人(44.3%);从中医药“调价格、入医保”政策中受益居民首诊选择中医药机构的概率高于未受益居民(OR=2.007),从“国医堂”和“治未病”建设工程中受益的居民首诊选择中医药服务机构的概率高于未受益者(OR=2.623,OR=2.263)。结论 三项中医药政策在引导居民中医药机构首诊方面具有一定效果,可继续从扩大医保支付范围、完善中医药适宜技术、加强基层服务能力等方面加强政策支持力度,实现中医药发展、降低医保费用和促进分级诊疗发展的良性循环。

天津市在全国《“治未病”健康工程实施方案(2008-2010)》试点后,于2011年开始实施“治未病”健康工程,建设试点基地,探索实施慢性病“治未病”菜单式服务,建立明确服务规范,推动区域中医预防保健服务体系建设。同年,启动国医堂建设,推广中医药适宜技术进社区。国医堂即中医集中治疗诊室,在治疗上突出中医药特色,装饰中体现中国传统元素,注重养生保健,是集中医预防、保健、治疗为一体的诊疗服务区域。在国医堂坐诊的中医医师实行全科一站式的接诊方式,一名医师既能开中医处方,又能根据患者病情需要,开展针灸、推拿、火罐、敷贴、刮痧、熏洗、穴位注射、热熨等多种中医药服务。截止2017年,天津市已在122个社区卫生服务中心和141个乡镇卫生院建成263个国医堂,实现城乡全覆盖,中医药服务体系基层网络初步建成[1]。为评估中医药“调价格、入医保”、“国医堂”和“治未病”等相关政策的效果,分析政策对居民中医药服务首诊意愿的影响,本研究在2019年10月对天津社区居民进行调研,探究中医药政策对居民首诊意愿的影响,为中医药政策完善和促进基层中医药服务发展提供参考依据。

资料与方法

1.资料来源

采用多阶段随机整群抽样方法在天津市随机抽取7个区,在每个区内抽取1个社区,调查员于2019年10月在每个社区抽取100名左右居民作为调查对象,进行自填式问卷调查,年龄较大或自填存在困难的调查对象由调查员询问后填写,现场回收。发放700份问卷,回收655份,回收率为93.57%;将未作答题目数超过总题目数1/3的视为无效问卷,剔除无效问卷3份,得到有效问卷652份,有效率为93.14%。

2.研究方法

采用自制调查问卷,经过查阅文献、专题小组讨论、专家评阅反复修改后定稿。正式调研前,培训调查员,统一调研口径。问卷内容有居民个体特征、中医药首诊意愿及卫生服务利用情况、中医药就诊可及性、中医药政策等。其中中医药“调价格、入医保”、“国医堂”和“治未病”政策的受益情况主要通过居民自我感知,即对于个体及家人是否利用以上政策并从中有受益感知进行衡量,采取“是”和“否”的二分类取值。

3.统计分析

采用 EpiData 3.1软件建立数据库,双盲法录入,应用 STATA 15.1对数据统计分析。采取频数和构成比对调查对象一般情况、中医药服务利用及首诊意愿状况进行描述;采用向前逐步回归法,运用logistic多因素回归模型分析中医药政策对中医药机构首诊意愿的影响,P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

1.调查对象基本情况

652名调查对象平均年龄(40.37±16.98)岁;男性219名(33.6%);已婚219人(33.6%),未婚、离婚及丧偶433人(66.4%);初中及以下受教育程度88人(13.5%),高中及大专243人(37.3%),本科及以上321人(49.2%);公务员事业单位工作人员309人(47.4%),工人农民打工人员118人(18.1%),学生79人(12.1%),退休人员98人(15.0%),无业及其他48人(7.4%);人均月收入3000元以下为72人(11.0%),3000~6000元为330人(50.6%),6000元及以上为250人(38.4%);城镇职工医保参保者368人(56.6%),城乡居民医保参保者176人(27.1%),基本医保加商业健康险参保者106人(16.3%)(2人医保信息缺失);自感不健康者47人(7.2%),一般者252人(38.8%),健康者351人(54.0%);有锻炼习惯者193人(29.8%);一般遵医嘱服药者435人(67.1%);距最近中医药医疗机构10分钟以下路程者210人(33.5%),20分钟及以上者196人(31.3%)(25人可及性信息缺失);从中医药“调价格、入医保”政策中受益者294人(45.1%);“国医堂”政策受益者203人(31.4%);“治未病”政策受益者186人(28.8%)。

2.调查对象中医药服务利用及就诊意愿基本状况

在最近两周内到中医药机构就诊次数方面,有559人未去过(86.5%),81人去过1~3次(12.6%),3人去过4次及以上(0.9%)(6人信息缺失);最近两周内服用中药/中成药次数方面,511人未服用过(79.1%),71人服用过1~3次(11.0%),64人服用过4次及以上(9.9%)(6人信息缺失)。有391人愿意以中医药作为主要预防保健手段(60.0%);289人生病时愿意首先前往中医药类医疗机构就诊有(44.3%)。对在中医药政策中不同收益情况分析发现,中医药“调价格、入医保”、社区卫生服务机构设立“国医堂”和在医疗卫生服务机构设立“治未病中心/科”,这些政策受益的居民具有中医药服务机构首诊意愿的比例较大(表1)。

表1 政策是否受益调查对象的中医药服务机构首诊意愿分析

3.中医药政策对居民中医药首诊意愿的影响分析

调查对象中医药服务机构首诊意愿的多因素logistic逐步回归模型各变量赋值状况见表2。

表2 多因素logistic逐步回归模型各变量赋值表

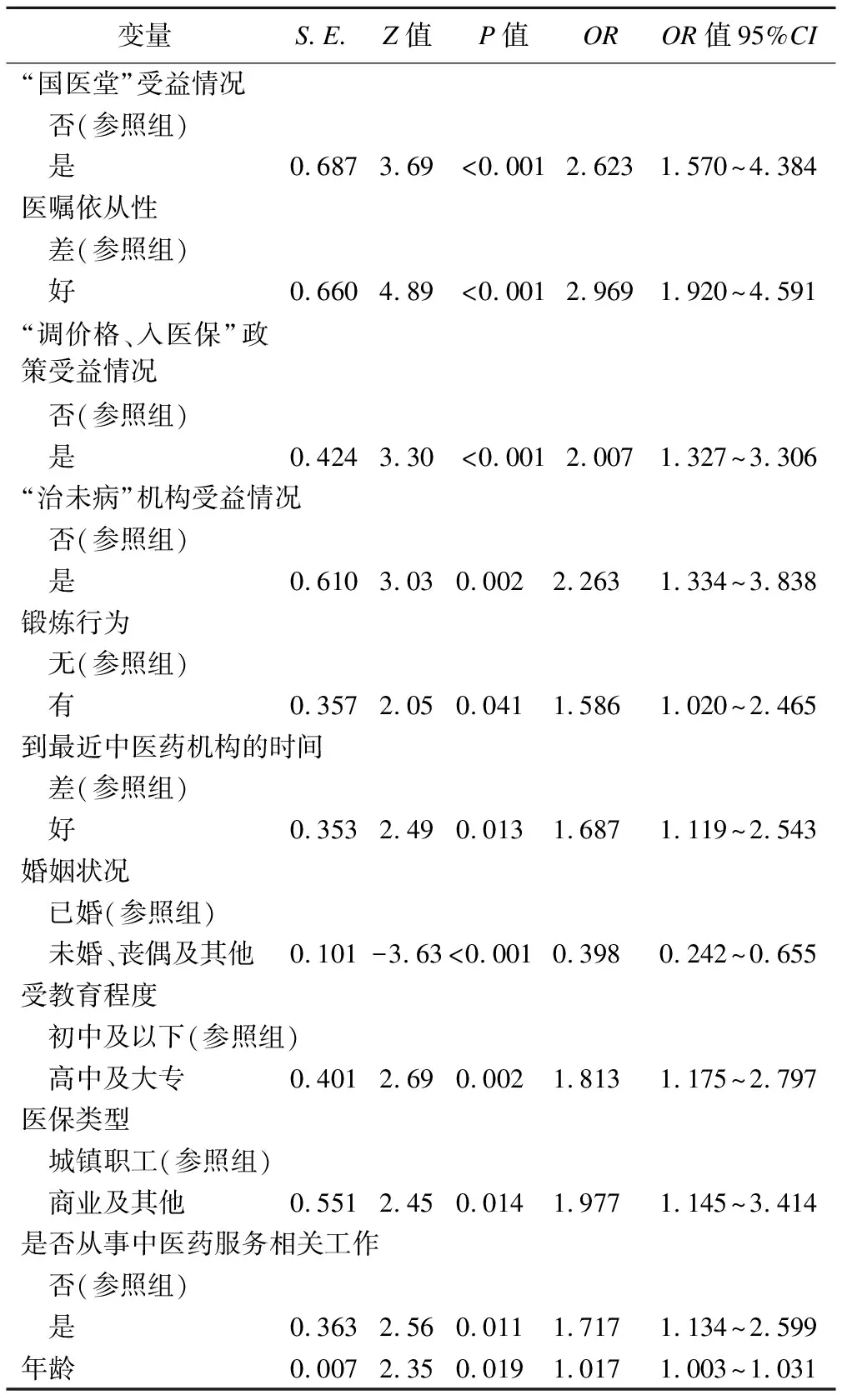

采用向前逐步回归结果显示,在其他条件相同时,受益于“国医堂”(OR=2.623)、“调价格、入医保”(OR=2.007)和“治未病”机构(OR=2.263)相关政策、医嘱依从性好(OR=2.969)、有每周3次及以上锻炼行为(OR=1.586)、到最近中医药机构少于10分钟(OR=1.687)、已婚(OR=2.513)、高中及大专(OR=1.813)、医保为商业及其他(OR=1.977)、从事中医药服务相关工作(OR=1.717)和年龄越大(OR=1.017)的居民更易于具有中医药首诊意愿(如表3)。

表3 调查对象中医药服务机构首诊意愿的多因素logistic逐步回归模型

讨 论

本研究发现,中医药服务相关政策受益情况(国医堂、“调价格、入医保”和治未病)对居民的中医药首诊意愿均具有影响,除此之外,服药依从性、锻炼行为、到最近中医药机构的时间、婚姻状况、受教育程度、医保状况、是否从事中医药服务相关工作和年龄也是中医药首诊意愿的影响因素。

从中医药“调价格、入医保”政策中受益者首诊选择中医药机构的概率高于未受益居民(OR=2.007),说明医保对中医药的扶持对就医选择具有一定影响,这与以往研究结果一致[2-3]。WHO在提高传统医学可及性和可负担性方面,鼓励各国将传统医药规范化管理并纳入医疗卫生系统内,从安全性、有效性、经济性和实用性4个原则去考虑中医药服务项目的纳入,充分发挥其在门诊的作用[4]。目前国家和地方采取多种方法促进医保对中医药的补偿。其一,调整中医药价格,逐步扩大报销范围。除“两个定点”和“医保药品目录”外,大多数地区已将治疗性的推拿、针灸、正骨等中医服务项目纳入基本医保支付范围[5]。其二,降低起付线或提高报销比例。有研究测算出中医药门诊和住院费用比西医高25%和33%左右为宜[6]。其三,实行中医药适宜技术优势病种支付方式改革,付费方式改革需充分考虑中医药特点[7-8]。

“国医堂”和“治未病”建设工程受益的居民首诊选择中医药机构的概率高于未受益居民(OR=2.623和OR=2.263),这与以往研究结果类似[9]。这两项政策不仅在硬件和软件方面提升了基层中医药卫生服务的能力,而且增强了居民对其信任,形成良性循环:引导参保者在基层就医的同时,减少诸如抗生素等药品的使用,既降低患者就医成本,减少药源性疾病产生,又盘活基层卫生资源,利用中医药简便廉验的优势实现“治未病”功效,在基层解决常见病、多发病,这也符合分级诊疗政策的目的[10]。已有研究发现,中西医结合的方法在处理严重合并症方面具有较高的卫生经济学优势[11]。因此,将中医“治未病”纳入医保报销不仅不会增加医保基金池风险,还能降低未来疾病恶化导致的更高费用。

除了医保、国医堂和治未病政策外,本研究发现医嘱依从性差、缺乏锻炼、中医药卫生服务可及性差、未婚离婚及丧偶、初中及以下学历、医保为城镇职工及较年轻者应该是中医药卫生服务利用相关政策的重点干预和引导人群。综上所述,中医药事业的发展离不开医保等政策的支持,而将中医药服务纳入医保也会从分级诊疗制度和践行健康管理理念等角度实现卫生事业发展的良性循环。