老年人居住方式与心理健康状况的关系研究*

2021-10-09高兆溶胡芳芳徐凌忠

高兆溶 洪 壮 胡芳芳 徐凌忠△

【提 要】 目的 探讨我国老年人居住方式与心理健康状况之间的关系,为采取干预措施,有效提高老年人心理健康水平提供依据。方法 采用多阶段分层整群随机抽样的方法调查样本,通过自制问卷和Kessler 10量表对研究对象进行调查,获取数据信息。采用秩和检验、多元logistic回归进行统计分析。结果 本研究共纳入7070位老年人,心理健康状况较差和差者所占比例分别为10.4%和5.9%。居住方式与心理健康状况之间存在相关关系(rS=0.061,P<0.001)。控制混杂因素的影响后,相比与子女共同居住的老年人,空巢偶居老年人心理健康状况更差(P=0.028,OR=1.182)。按城乡、性别进行分类之后,在农村、女性老年人居住方式与心理健康状况的关系与在总人群中一致,在城市、男性老年人中差异无统计学意义。结论 老年人居住方式与心理健康状况之间存在正相关关系,偶居空巢老年人的心理健康状况较差。相对于城市、男性老年人,这一关系在农村、女性老年人中更为突出。

随着人口老龄化、城市化进程加快,经济发展不平衡,中国传统家庭模式正在发生改变,与配偶居住或独居的空巢老人数量不断上升,预计2030年我国空巢家庭数量比例将达到90%[1]。子女作为老年人最重要的经济来源和社会支持,离开子女可能会使空巢老人的心理状况受到影响。老年人的心理健康不仅直接影响老年人的生活质量,更间接影响老年人的身体健康,从而影响生命质量[2]。明确老年人居住方式与心理健康之间的关系日趋重要。目前,国内研究较少关注老年人居住方式与心理健康状况的关系。因此,本研究对山东省威海、潍坊、菏泽3个城市7070位老年人进行调查,探讨老年人居住方式对心理健康状况的影响,旨在为筛查、干预及预防老年心理疾病提供参考依据,有效提高老年人的心理健康水平及生命质量。

资料与方法

1.对象

采用多阶段分层整群随机抽样方法,综合考虑经济发展水平(GDP)和地理位置,将山东省所有地级市分为高、中、低三类,从每类中各随机抽取一个地级市(威海、潍坊、菏泽),利用概率比例规模抽样确定各地市样本量,每个市随机抽取一县一区,按规模大小成比例的概率抽样确定每个区县抽取街道和乡镇数目,每个街道/乡镇随机抽取6个村(居),采用等距离抽样方法每个村(居)抽取50户居民家庭中≥60岁老年人进行问卷调查,所有调查对象均对调查目的知情同意且自愿参加,共调查7088位老年人,排除回答不全者等无效问卷,最终共7070个样本进入研究。

2.方法

由统一培训过的调查员进行面对面访谈式调查。主要调查工具包括两部分,一是课题组自制的老年人家庭卫生服务调查问卷,包括性别、年龄、居住方式、身体健康状况、社会支持等基本情况。二是心理健康状况评定量表。本研究采用凯斯勒心理疾患量表(Kessler 10,K10)[3-4],K10已经被证明适用于大规模人群心理疾病筛查。该量表包含10个自评项目,内容为过去四周中经历的焦虑和压力水平等非特异性心理健康状况相关症状的频率,采用1~5级评分法,总分范围为1~50分,得分越高表明心理健康状况越差。

3.统计分析

采用EpiData 3.0软件建立数据库,应用SPSS 24.0软件进行统计分析。采用秩和检验(两样本采用Wilcoxon Z检验,多样本采用Kruskal-Wallis H检验)对老年人居住方式与心理健康、控制变量之间的关系进行检验。采用多因素非条件logistic回归模型,分析控制其他变量情况下居住方式与心理健康状况之间的关系。检验水准α=0.05。

结 果

1.一般情况及心理健康状况

7070名调查对象中,男性为2846(40.3%)人,女性为4224(59.7%)人。平均年龄为(69.81±6.45)岁。其中,K10分值在10~15分即心理健康状况良好者4641人,占65.6%,随K10分值升高老年人占比逐渐减少,分值在22~29分和30~50分即心理健康状况较差和差者分别为734(10.4%)人和418(5.9%)人。详见表1。

经Spearman相关分析,老年人居住方式与心理健康状况呈正相关关系(rs=0.061,P<0.001),即与子女共同居住的老年人心理健康状况比空巢老人好。单因素分析结果显示,性别、年龄、城乡、文化程度、自评经济状况、自评健康状况、慢性病、业余爱好、得到的帮助及人际关系是否满意对老年人心理健康状况的影响有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 居住方式与心理健康的基本情况

2.老年人居住方式与心理健康的关系

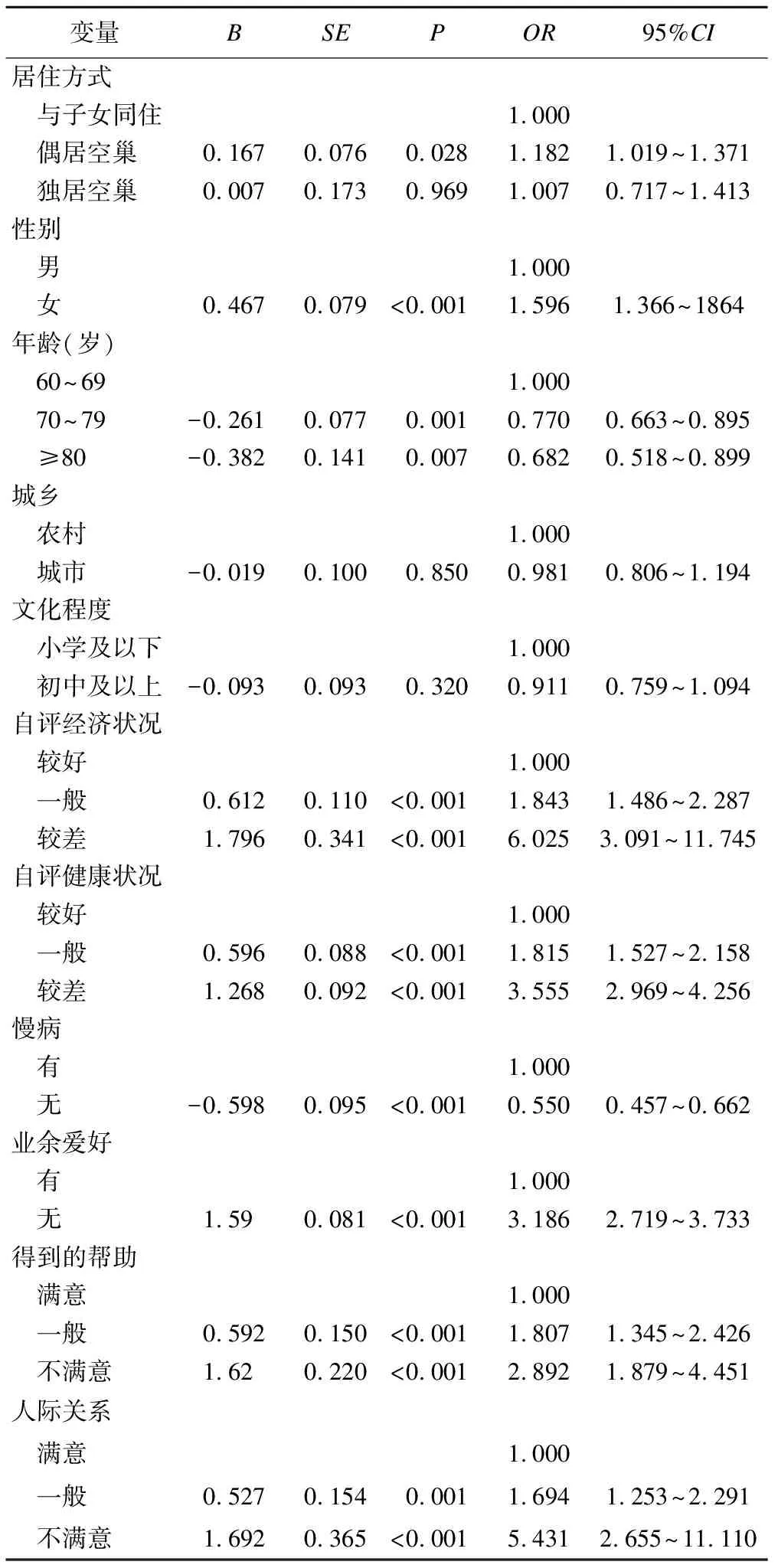

以K10分值21为临界值,等于或小于21分为心理健康状况好的一组,大于21分为心理健康状况差的一组,以此为因变量,以居住方式为自变量,以性别、年龄、城乡、文化程度、自评经济状况、自评健康状况、是否慢病、有无业余爱好、对得到的帮助及人际关系是否满意作为控制变量,对老年人的居住方式与心理健康关系进行logistic回归分析。结果显示,老年人居住方式与心理健康状况相关,偶居空巢的老年人较与子女同住的老年人心理健康状况差,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 居住方式与心理健康的logistic回归分析

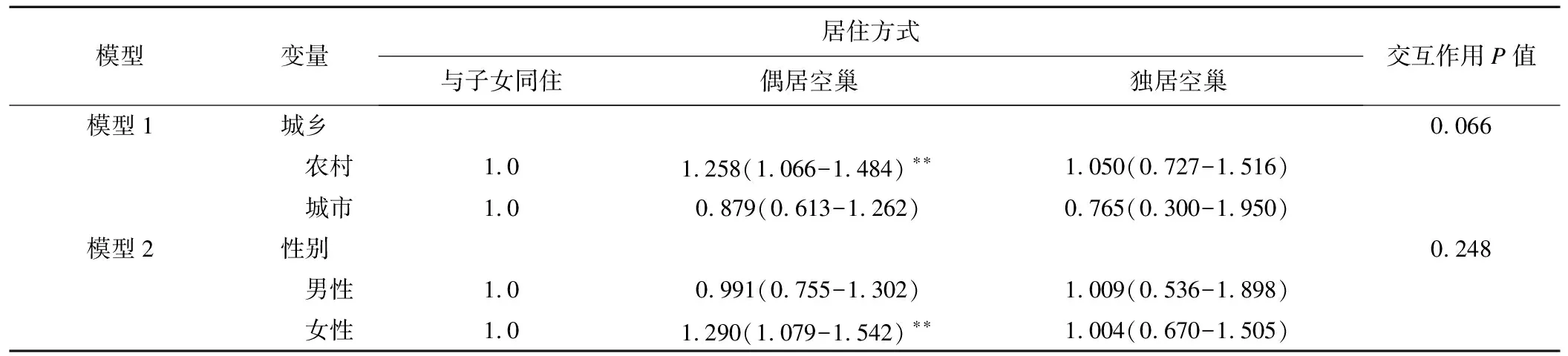

为检验老年人居住方式与心理健康状况的关系在城乡、男女之间有无差异,按城乡、性别将研究对象进行分类,分别对农村地区、城市地区、男性、女性老年人进行多因素logistic回归分析。结果显示,老年人居住方式与心理健康状况之间的相关关系在农村、女性老年人之间结论与在总人群中一致,即偶居空巢的老年人较与子女同住的老年人心理健康状况差,差异有统计学意义(P<0.01)。在城市、男性老年人之间差异无统计学意义,且经检验,模型中居住方式和城乡、性别之间均无交互作用。见表3。

表3 居住方式与心理健康关系分城乡、分性别logistic分析

讨 论

随着现代医学模式的转变,健康问题不再仅限于身体健康,还包括心理健康和社会功能良好,尤其是老年人的心理健康更加受到社会的关注。居住方式的不同关系到老年人的情感交流和生活照料,研究表明,儿女关怀、社会支持有利于老年人心理健康[5]。

本研究结果显示,老年人居住方式与心理健康状况相关。相比与子女共同居住的老人,偶居空巢老年人心理健康状况较差。本结果与江克忠等研究[6-7]结果一致,即亲子共同居住能改善老年人的心理健康状况。进入晚年之后,老人的社交圈缩小,同时由于身体功能下降,子女作为老年人最重要的经济来源和情感支持,离开子女自然会对空巢老人的心理产生重要的影响。应重点关注空巢老人的心理健康问题,子女尽可能与父母保持联系,及时满足老年人身心需求。同时,应加强空巢老人社会支持系统的建设,建立健全社区服务与教育干预系统,向空巢老人提供健康服务,全方位对其进行心理干预。此外,本研究结果显示,独居空巢老年人心理健康状况同与子女共同居住的老人差异无统计学意义。可能的原因为独居老人虽然缺乏配偶的陪伴,却会得到子女及社会的格外关注,与其联系更加紧密频繁,满足了老年人的心理需求。

城乡分布结果显示,农村老年人中,偶居空巢者较与子女共同居住者心理健康状况差。而在城市老年人中差异无统计学意义。这可能与城乡老年人社会经济差异有关。城市老年人相比农村老年人社会经济状况更好,对子女的经济依赖和情感慰藉程度低[8]。在城市,老年人有更多机会接触先进、开放的文化教育,不易受中国传统家庭模式思想的束缚,故子女离开对其心理产生的影响较小。性别差异分析显示,女性老年人中,偶居空巢者较与子女共同居住者心理健康状况差。男性老年人中差异无统计学意义。除特殊的生理差异外,女性由于与生俱来的母性本能,孩子的离开更容易使她们感到情绪低落、心情抑郁[9]。

综上,老年人不同居住方式心理健康状况不同,且在农村、女性老年人中这一影响更为显著。深入探索老年人居住方式与心理健康的关系,有针对性地提高老年人的心理健康状况是十分必要的。