简论湖南花鼓戏风格的二胡作品

2021-09-26张德俊钟杰

张德俊 钟杰

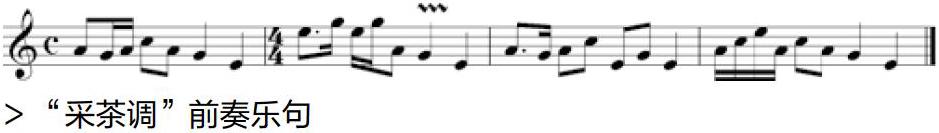

摘 要: 湖南花鼓戏在2008年被录入第二批国家非物质文化遗产项目。二胡曲《山乡邮递员》是由程辉庭所作。乐曲以湖南花鼓戏曲牌“采茶调”的前奏部分作为基本素材发展创作而成。全文将会以《山乡邮递员》为例分析带有湖南花鼓戏风格的二胡作品。

关 键 词: 二胡;湖南花鼓戏;采茶调;《山乡邮递员》

二胡始于唐朝,最早发源于我国古代北部地区的一个少数民族,称“奚琴”,至今已有一千多年的历史文化积淀,是一种中国传统的拉弦乐器。湖南花鼓戏的兴起历史源远流长,早在春秋战国时期,楚地民间歌舞便是戏曲艺术的萌芽阶段,湖南花鼓戏在2008年被录入第二批国家非物质文化遗产项目。将民族民间音乐风格融入二胡作品中的研究大有人在,但是将湖南花鼓戏音乐风格融入到二胡作品中的研究却较为罕见,将两者结合起来,完美地处理两者之间的关系,其兼容性和对传统音乐的传承都十分有帮助,并有探究的价值[1]。

湖南花鼓戏经历了草台班、半台班和专业班三个历史发展阶段。草台班始于清代嘉庆年间,第一阶段的特点—“出名师,开基业”。19世纪60–90年代,第二阶段的特点—“出名角,创名派”——是由盛到衰的一个转折点。半台班(19世纪90年代末—20世纪30年代)指唱湘剧、汉剧等大剧,又唱花鼓戏。专业班社(清代末年—20世纪初)[2]。

湖南花鼓戏曲调丰富,节奏明快活泼,旋律嘹亮高亢,取材大多是现实生活的题材,表现了劳动人民热爱生活。湖南花鼓戏是由打锣腔、川调、民歌、丝弦、牌子组合而成。打锣腔与川调统称为正调;民歌和丝弦统称为小调。牌子是由民歌小调基础上发展而来的,在小调前加大过门,小过门作为断句。牌子分为走场牌子和锣鼓牌子,特点是锣鼓起腔、锣鼓断句。川调源于四川,是“梁山调”变化来的,主要结构形式是:单川、双川、数板。其主要伴奏乐器是大筒和唢呐[3]。

湖南花鼓戏的主要伴奏乐器是大筒和唢呐,大筒主要负责拖腔,唢呐吹奏过门,锣鼓烘托气氛,起到节奏节拍的作用。大筒作为湖南花鼓戏的主要伴奏乐器。 “初期大筒”音宏带瓮声,“中期大筒”形似京胡,烤制竹筒,蒙以蛇皮,紫竹為杆,改软弓为硬弓。有腰弓,琴筒稍短而小,约长16公分。四横指内径,中期较明亮、粗犷[4]。“近期大筒”是省花鼓戏剧院改制的,八十年代定型,虽仍以竹筒蒙上菜花蛇皮为琴筒,但在大筒内加了一个小琴筒。琴杆、弦、弓等都采用现代二胡的筒类结构。“近期大筒”与二胡外形相似;大筒的琴筒略大于二胡,材质上二胡是以紫檀木或红木制作,二胡的蛇皮是以蟒蛇皮为主,高度相似。演奏姿势基本一致,均为站立式、坐姿、翘腿式。演奏技法上也有相似的地方。现有的二胡作品中也借鉴了湖南花鼓戏中大筒的演奏风格,将其融入到二胡的演奏手法中,使二胡能够演奏出带有湖南花鼓戏风格的旋律。

《山乡邮递员》这首具有“采茶调”风格的作品。其曲调是区分各自不同地方戏的艺术风格最主要的标志之一。现流行的采茶歌一类的民歌小调,是劳动人民在劳作时所创造的劳动歌曲,情节简单。湖南境内也曾长期应用采茶歌,清初著名思想家王夫之曾记录了一首《衡山南岳采茶词》,其中一节是“沙弥新学唱皈依,板眼初清错字稀。贪听姨姨《采茶曲》……”描写一个小和尚因贪听附近山中村妇们所唱采茶歌而无心念经[5]。

《山乡邮递员》这首二胡曲由程辉庭作曲,乐曲以湖南花鼓戏曲牌“采茶调”的前奏部分作为基本素材发展创作而成。音乐情绪较欢快且形象生动,以传统的音调素材表现了新一代年轻人热爱家乡、热爱人民、热爱为人民服务的事业的崭新精神面貌。

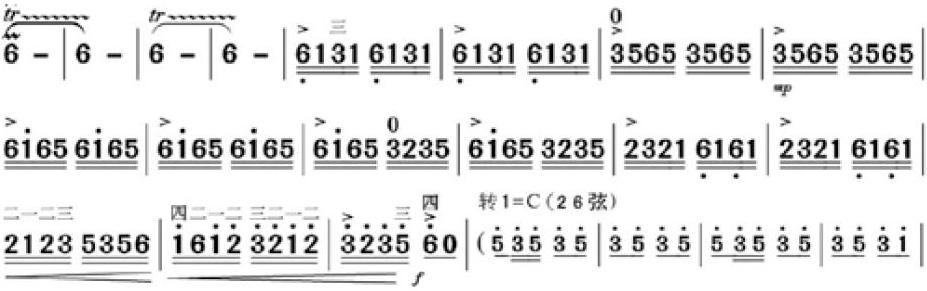

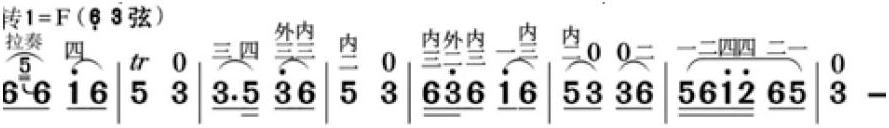

如下图例,此曲选用的是F调和C调,而在大筒中常演奏的调式中F调和C调也涵盖其中,湖南花鼓戏的曲调用的是羽调式,而此曲恰好是民族五声调式中的羽调式,全曲都是采用“la-do-mi-sol-la”是很明显的民族五声羽调式。“湘羽”调式,又被称为“湖南特性羽调式”、“湘中特性羽调式”、“湖南汉族羽调式”或“四分音五声调式”,广泛流传于湘中及湘南、湘东部分地区。因“湘羽”调式特性旋律音调特色鲜明、地方特点突出,曾引起较多专家关注。通过对“湘羽”调式特性旋律音调的简要分析,发现具有其特点:la-do-mi-sol四个三度关系的音级为骨干;音调中存在微升徵、徵升商两个特殊音级;以mi-sol-la三个音为基础构成具有标识性质的特性三音列;三度音程是该音调的主体;音调内形成羽、宫调的对置、衔接关系[6]。曲艺音乐中的“湘羽”十分罕见,主要在湖南花鼓戏的“地花鼓”音乐中出现。湘中地区的地花鼓,“sol”音较有自身其特点。在演唱或演奏时,“sol”音一般是升高半音的浮动,使其曲调特点具有其特色。如《采茶调》等。在器乐曲中,la-do-mi-sol、mi-sol-mi-la、mi-la-do-mi、mi-sol-la-do相互交错进行。

此曲的开头是偏欢快的,一开始就用到四个小节的连续颤音,节奏较明快,随后紧接四个十六的节奏,然后在第15小节的时候力度由中弱到强,16、17又紧接一个由弱到强的力度,旋律起伏、由近及远、由远及近的氛围,更加给人一种进入主题、更加欢快的气氛。《山乡邮递员》在第三次转调的时候(C调)情绪发生了变化,由开始的欢快变到如歌地情绪,其旋律节奏型也是由紧凑变得疏松。随之在最后一段回原速的时候,情绪又变回欢快。其特征起到前后呼应,回归主题的音响效果。

在乐曲第一段和第三段中的“sol”音,按指应该比原位的“sol”要偏高,这里的偏高并非是十二平均律的“升sol”,压弦较重,要产生一种较强烈的音乐感觉,而恰好就是符合湖南花鼓戏中大筒的演奏风格,也符合花鼓戏演员的唱腔的风格特点。明显的湘羽特征的徵音升高半音即“升sol”。

在第二次转C调之前,情绪是偏欢快的,节奏多以四个十六为主,节奏较密集给人轻快活泼的音乐感觉。

在第二次转C调之时,节奏型明显变成长音符为主,多以长附点、二分音符为主,节奏舒缓,情绪如歌。而紧接着最后一次转为主调F的时候,节奏又变为十六分音符为主,节奏密集,情绪欢快活泼。在最后一段的第22小节开始,变成散板,较自由,主要由演奏者自由演奏;紧接着用主音6引回原速原节奏;最后进入收尾,在进入尾声的时候力度是以强为主在三把位6出现一次重强,在三把位6的前面和后面分别出现一次由弱到强的力度变化,最后是打音结束全曲。在最后一段的结尾处节奏型多为四个十六的节奏型、节奏紧凑、欢快的结束全曲[7]。

在第一部分多处换把出现滑音以丰富花鼓戏曲调风格,在第二段如歌的这一部分多次出现压揉、在长音符时值出现迟到揉弦等都是以丰富乐曲的表演情绪。全曲的主旋律围绕民族五声羽调式展开,湖南花鼓戏风味的采茶调贯穿整个曲目,花鼓戏曲调浓郁。《山乡邮递员》的节奏大多以16分音符为主,节奏紧凑,突出欢快的气氛。在第一段中第五小节开始就是以四个十六的节奏型为主,而且每个两个小节的第一个音都出现了重音记号,更加凸显出了湖南花鼓戏欢快的气氛。在转C调的时候首先伴奏就是以do-mi-sol-la四个音为主要旋律进行伴奏采茶调的风格一下突显了。紧接着二胡也是12356为主旋律。而后接了四个小节的拨奏用以表现湖南花鼓戏中的锣鼓的形式。全曲拨奏出现两次,而拨奏后面接的都是F调开始的661653、353653,很有湖南花鼓戏的韵味。

这首具有湖南花鼓戏风味的《山乡邮递员》属于“正调”作品,具有浓郁的花鼓戏音调色彩。类似于《山乡邮递员》这样的湖南花鼓戏风格的研究较为罕见,笔者也是在吸收借鉴中总结经验,还有很多不足之处,希望家乡的湖南花鼓戏能被更多人所认知并为此出一点自己的绵薄之力。

参考文献:

[1]谭真明.湖南花鼓戏研究[D].曲阜师范大学,2007.

[2]朱智琴.湖南花鼓戏音乐在二胡乐曲中的应用与分析[D].中国音乐学院,2017.

[3]许洁.湖南花鼓戏润腔特点研究[D].华东师范大学,2009.

[4]吴成祥.“湘羽”调式特性旋律音调的结构分析及溯源[D].福建师范大学,2017.

[5]蔡霞.二胡演奏对大筒演奏技艺给予的借鉴和表现[D].中国音乐学院,2017.

[6]李姗珊.长沙花鼓戏唱腔研究[D].湖南师范大学,2019.

[7]李姗珊.湖南花鼓戏唱腔综述[J].湖南科技学院学报,2017,38(06):148-149.