细研读教材求真 深挖掘教材求实

2021-09-26杨清源

摘 要:教材是每位教师和学生手中备有的学习资料,如何使用好教材,是值得探讨的问题.本文从欣赏的眼光阅读教材、实践的眼光阅读教材、研究的眼光阅读教材以及质疑的眼光阅读教材等四个方面,分析了在教学实践过程中如何使用好教材,为教师和学生做出比较好的示范.

关键词:教材;阅读;实践;探究;质疑;创新

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章編号:1008-4134(2021)17-0013-03

基金项目:北京市物理学会重点课题“基于核心素养培养学生问题意识的实践研究”(项目编号:WLXH201022).

作者简介:杨清源(1975-),男,湖南人,硕士,中学高级教师,中学特级教师,研究方向:中学物理教学.

中学的教与学应该以课程标准为纲,学校虽给每位教师配发了课程标准一书,但通常都没有配发课程标准给学生,而配发教科书(以下称为教材)给每位教师和学生,于是教材成了每位教师和学生手中都配备的学习资料,所有教师的教和学生的学都以教材为基础.如何使用好教材,如何发挥好教材的功能,是值得探讨的问题.

在教与学的过程中,教师和学生有必要系统地阅读教材,通过阅读,体会教材的行文逻辑,理解教材中的学科知识,感悟教材中的研究方法,力求尽量从细节和宏观等方面把握教材.下面笔者结合2019年版人教版教材,具体分析如何使用和阅读教材.

1 欣赏的眼光阅读教材——学习者的心态

教材文本通常是可靠的,教材文本的可靠性主要表现在以下三个方面.

1.1 编者是学科专家

编写教材的专家,通常都是本学科的领军人物,这些专家对本学科有深刻认识,知道学科体系结构,熟悉教育心理学,编写过程精益求精,教材中的学科知识会参考大学的普通物理,疑惑点会多方求证,教材所列实验通常有人负责做过,所有习题有人负责查证过.

1.2 教材的传承性

随着课程改革,教材一直在变化,但教材通常都具有传承性,同一出版社的后一版教材会继承前一版教材的亮点,修改前一版教材中的不足.比如,人教版2019年版物理教材,就是以前面版本教材为蓝本,结合2017年版课程标准,重新进行了梳理和整合,主干东西基本都没有变.

1.3 集体智慧的结晶

教材的编写是一个系统工程,每本教材初稿出来后,都会征求其他专家、学者、教研员以及一线教师的意见,结合他们阅读后的意见,进行修改,接着再阅读、再修改,因此,教材是众多专业人员的集体智慧结晶.市面上任何一种教辅资料都不可能有如此多的专家进行参与,更不可能进行这么多次的反复打磨.

中学一线教师和广大学生,需要用学习者的心态来仔细阅读教材,用欣赏的眼光阅读教材,从教材中获取知识,汲取营养.我们不迷信权威,但要相信专家,相信全国众多专家学者的集体智慧.

2 实践的眼光阅读教材——使用者的心态

教材很重要,是教师执教和学生学习的主要素材和载体.但在实际教学过程中,教师要根据学生的实际情况,比如学习程度、心理特征、教学环境、硬件资源等各种情况,合理地选择教材中的素材,有针对性地进行教学,而不能照本宣科.

在实际教学过程中,教师需要对教材进行二次开发.既要从教材中选择适合学生的素材(不一定是全部),也有必要增加一些具有教师个人或地方特色的内容,捕捉和放大学生的生成性问题,这体现出学生和教师的创造性,我们需要创造性地教学和学习.

案例1 实验方案的选择

在必修1第四章“实验:探究加速度与力、质量的关系”一节中,教材提供了两个实验方案:参考案例1“用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系”(如图1);参考案例2“通过位移之比测量加速度之比”(如图2).该实验是课程标准要求的学生实验,教师是不是需要让学生将两种实验方案都完整地做一遍呢?其实不然.教师根据实验器材和学生的程度,我们可以重点采用其中的一个方案,比如参考方案1作为学生实验,而参考方案2可以作为演示实验,此外,还可以让学生创造性地自主设计其他实验方案,并进行展示和交流.这样,我们既充分利用了教材,落实了课标的要求,同时也培养了学生多方面的能力,发展了学生多方面的素养.

案例2 教学逻辑的选择

在必修2“圆周运动”一节中,教材是按照“线速度—角速度—周期—线速度与角速度的关系”这样的顺序介绍的,其逻辑主要体现了概念间的进阶.但线速度是本节的难点之一:一方面,用“弧长Δs与时间Δt之比”“称为线速度”,用标量定义矢量;另一方面,要用极限思维将平均值过渡到瞬时值;再者,对于匀速率圆周运动,没有学习周期T,其速度大小公式v=2πRT也难以呈现,后面学习周期T后再回头进行表述.对于基础好的学生,这样的处理方式问题不大,但对于基础较差学生,这样处理就有点难为学生了.我们也可以换一种逻辑.我们不妨把周期的概念提到最前面,先学习周期的概念,周期是标量,这个概念学生容易理解,这样既降低了课堂伊始的难度,也为后面定量表述匀速率圆周运动的线速度和角速度大小做好了铺垫,也为理解角速度的概念打下了基础,逻辑关系同样顺畅.

根据教学实际情况,用实践者的眼光去阅读教材,合理使用教材,而不拘泥于教材,这或许也是教师的基本功之一.

3 研究的眼光阅读教材——探讨者的心态

教材虽然对学习内容做了详尽的描述,但毕竟受篇幅等多种因素所限,有的内容不能过于详尽,有的地方需要教师和学生在阅读的过程中进行进一步挖掘,挖掘出其背后的隐性知识和方法.

案例3 研究运动时的基本思路和方法

必修2“第五章 抛体运动”序言中说:“从现在开始,我们把目光转向抛体运动、圆周运动,以及更一般的曲线运动.从中我们可以体会到,研究直线运动时的基本思路和方法,原则上同样可以用来处理曲线运动.”然而,何为研究物体运动的“基本思路和方法”呢?研究直线运动时的基本思路是什么思路?基本方法具体又是指哪些方法呢?教材并没有直接给出答案.但是,我们通过研读教材,可以进行自我归纳总结.

3.1 “曲线运动”中采用的研究方法

本章第1节是“曲线运动”,主要包含两部分内容:一是曲线运动的速度方向;二是物体做曲线运动的条件.这其中采用了哪些研究方法呢?

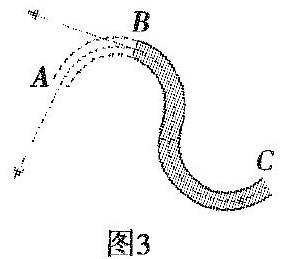

在“曲线运动的速度方向”一节,首先,教材介绍了通过如图3所示的实验以观察曲线运动的速度方向.之后,书上说“除实验方法外,还有什么方法可以确定物体在某一时刻的速度方向?”接着,介绍曲线的割线和切线(用到极限思想),结合平均速度和瞬时速度的概念,得到“质点在A点的速度方向沿过A点的切线方向”.最后,教材说“根据上面的分析,可以得到结论:质点在某一点的速度方向,沿曲线在这一点的切线方向”.

从上述分析可以看出,教材在介绍“曲线运动的速度方向”的时候采用了两种研究方法:一是实验观测;二是理论分析(此处主要是运用数学工具,结合物理知识,进行科学推理).

同样,在第二部分“物体做曲线运动的条件”中也是采用了相同的研究方法,这一节两部分的研究方法都是实验观测和理论分析,只不过顺序略有不同而已.

3.2 “抛体运动”中采用的研究方法

在本章第4节“抛体运动的规律”开篇语说“上节课我们通过实验探究了平抛运动的特点,本节我们将从理论分析的角度, 对抛体运动的规律作进一步分析”,说明第3节和第4节分别从实验探究和理论分析两个方面进行研究的,这依然与前述第1节的研究方法相同.可见,物理实验(实验观测或实验探究)和理论分析,是教材研究物体曲线运动的两种重要方法.

3.3 教材中的模型建构

必修第一册“质点 参考系”一节的旁注中说“在物理学中,突出问题的主要因素,忽略次要因素,建立理想化的物理模型,并将其作为研究对象,是经常采用的一种科学研究方法.质点这一理想化模型就是这种方法的具体应用”.不仅如此,仅仅在必修1教材中“模型”一词就出现了13次.模型建构时需要考虑主要矛盾,忽略次要因素,可以说这是一种辩证的矛盾观和方法论.上述曲线运动中,我们重点学习的是平抛运动和匀速率圆周运动,这是两种特殊的运动模型,是物理模型在曲线运动中的具体体现.

综合上述分析,模型构建、物理实验和理论分析,应该是研究物体运动的基本方法,这与对课程标准的研究结论是一致的.细读教材,挖掘教材,或许会有意想不到的收获.

4 质疑的眼光阅读教材——发现者的心态

任何教材、教辅、参考资料等等,都不是完美无缺的,我们在探讨问题的时候有可能顾此失彼,所以教材也难免存在某些瑕疵,或者不足,甚至错误,智者千虑,偶有一失,这也正常.我们在阅读教材的时候,可以进行质疑式阅读,既要体会教材中的合理性,对于某些问题,如果发现教材表述与自己的所思所想所做不相吻合,那就需要进行重新思考:是自己错了?还是教材错了?再进行深入思考,直到弄明白搞清楚.在这种质疑式阅读中体会物理学科的魅力,发展自我的思维.

案例4 磁感应强度

学习磁感应强度B概念时候,通常都采用类比法.必修3第十三章“电磁感应与电磁波初步”第2节“磁感应强度 磁通量”,开篇语说“在研究电场时,我们通过分析检验电荷在电场中的受力情况引入了电场强度这个物理量,用它来描述电场的强弱和方向.我们可以用类似的方法,找出表示磁场强弱和方向的物理量”.

电场的基本性质是电场对放入其中的电荷有力的作用,电场强度是用检验电荷的受力与电荷量的比值来表述. 磁场的基本性质是对放入其中的小磁针有力的作用,那为什么不用小磁针受到的力与“磁荷”的比值来定义磁场的强度呢?教材只是说“用小磁针可以判断空间某点磁场的方向,但很难对它进行进一步的定量分析”,为什么难以定量?教材并没有完全说透,我们通过阅读教材,需要自行进行补充和拓展.通过这样的质疑式阅读,必将加深对磁场性质的理解.

案例5 滑动摩擦力

必修1第三章第1节是“摩擦力”.教材的问题导入说“用弹簧测力计拖动水平固定木板上的木块,使它做匀速运动,测力计的示数等于木块所受摩擦力的大小.改变木块和木板之间的压力,摩擦力的大小也随之改变”,旁边附有如图4所示的图片.该方案真的可以吗?其实,按照该图操作,是很难实现探究滑动摩擦力规律的.教师在教学过程中就需要引导学生思考如何改进方案,和学生一起探讨应该采用什么样的方案更好.

教材通过实验探究得到滑动摩擦力大小和正压力大小满足的规律F f=μF压后,接着说“其中,μ是比例常数,叫作动摩擦因数(dynamic frictionfactor).它的值跟接触面有关,接触面材料不同、粗糙程度不同,动摩擦因数也不同”.之后,教材解释了一个水平面物体的受力问题,教材紧跟着附了一个“几种材料间的动摩擦因数”的表1.

通过阅读表1可以发现,不同材料间的动摩擦因数既不是某个范围,也不是约为多少,也没有任何条件限制,而都是定值.比如,钢和钢之间动摩擦因数为0.25,木和木之间动摩擦因数为0.30.接触面比较粗糙的钢和钢之间,接触面非常平整的钢和钢之间,动摩擦因数一定都是0.25吗?难道动摩擦因数跟接触面的粗糙程度没有关系吗?这与教材前面所述难道不矛盾吗?教材没有解释,表格后面紧接着是一道例题.这对师生学习和理解动摩擦因数产生了很大困惑.

总之,教材是重要的学习资料,具有一定的权威性.老师和学生在使用教材过程中,既要肯定教材,充分利用教材,也需要结合教学实际,合理地选择教材的素材,同时,通过阅读教材,挖掘教材,发现教材中的疑惑之处,加深自我学习过程中对知识的理解和对方法的感悟.

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.物理(必修第一册)[M].北京:人民教育出版社,2019.

[3]人民教育出版社,课程教材研究所,物理課程教材研究开发中心.物理(必修第二册)[M].北京:人民教育出版社,2019.

[4]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.物理(必修第三册)[M].北京:人民教育出版社,2019.

[5]杨清源.新课标下对物理模型的分析和教学建议[J].中学物理,2018,36(06):7-9.

[6]杨清源.试谈研究物体运动的基本方法[J].中学物理,2021,39(04):42-45.

(收稿日期:2021-05-31)