青藏高原唐古拉多年冻土区冻融循环过程中的能量平衡特征

2021-09-22刘艺阗姚济敏乔永平史健宗

刘艺阗,姚济敏,赵 林,肖 瑶,乔永平,史健宗

(1.中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室/青藏高原冰冻圈观测试验研究站,甘肃兰州730000;2.中国科学院大学,北京100049)

0 引言

青藏高原是世界上最高的高原,其平均海拔超过4 000 m,被称为世界“第三极”[1],其上的能水循环过程影响着东亚季风模态、亚洲季风过程和北半球大气环流过程[2-3]。高原上多年冻土覆盖分布广泛,研究显示多年冻土面积约为1.06×106km2,占高原总面积的40%[4-5],并且相对于低海拔地区,高原上的多年冻土对全球气候变化的响应更加敏感[6-7]。地表能量平衡过程是陆面过程中的核心问题[8]。多年冻土区活动层冻融循环过程不仅显著地影响着地表的能量和水分平衡[9],同时对地气间水热交换、土壤碳循环、生态系统、水文过程以及人类的农业活动产生直接或间接的影响[10-16]。因而,加强高原多年冻土区地表能量平衡过程的监测,深入活动层冻融循环对其影响的机理研究,对气候变化引起的陆地冰冻圈环境问题的研究有重要参考价值。

自20世纪70年代以来,我国在青藏高原展开了一系列研究实验,如第一次大气科学实验(QXPMEX)、GAME-Tibet实验、第二次大气科学实验(TIPEX)、CAMP-Tibet实验、第三次科学实验以及TPCSIEA实验等均将青藏高原地区地表能量收支、水分循环等过程作为重要研究内容[17],对青藏高原地区地气相互作用中的地表能量通量、土壤温湿度的变化和分布特征有了较为准确的认识,研究表明:在全球变暖背景下,青藏高原呈现加速变暖趋势[2,18-19];多年冻土发生退化现象[20],部分多年冻土退化为季节性冻土,活动层厚度显著增加[21];活动层土壤冻融循环受气候变化影响,活动层开始融化时间提前且开始冻结时间推后[22];地表能量的季节变化研究表明,感热在冬春季节占主导,潜热在夏秋季节占主导[23];那曲站季节冻土和唐古拉站多年冻土的对比研究表明,活动层的冻融循环对多年冻土的影响大于对季节冻土的影响[10],这些试验研究使我们对青藏高原陆面过程有了更深入的了解。

然而,由于高原上高海拔站点稀缺,长时间尺度的野外观测研究不足,而且野外观测资料主要集中在加强观测期的夏季,针对高海拔地区活动层冻融循环过程对地表能量、能量闭合的观测研究还较少。本研究对2012—2014年唐古拉站点的能量通量进行观测分析,并结合气象站温度资料,深入认识唐古拉多年冻土活动层冻融循环过程中的地表能量平衡特点、各能量通量的日变化和季节变化特征,该研究主要针对多年冻土活动层冻融循环过程对地表能量平衡过程的影响机制进行分析讨论,以期对高原多年冻土区陆面过程研究有所贡献。

1 观测区概况

观测场地选为唐古拉综合观测试验观测场(TGLMS,33°04′N,91°56′E),位于唐古拉垭口西南方向,设置在临近青藏公路的一个平缓坡地上(图1),其海拔高度为5 100 m。该区域属于高原山地气候,年平均地表温度为-2.2℃,年平均气温为-4.9℃,极端高温为17.6℃,极端低温为-29.6℃,年降水量约为436.7 mm[24]。其下垫面为连续多年冻土,四周平坦开阔,植被类型以高山草甸为主,高度低矮,一年中最高高度约为10 cm,植被最旺盛时期地表覆盖率大约为20%~30%[25]。观测场中的设备每两个月进行一次维护,运行状态良好。站点观测项目主要包括辐射观测、三层气象梯度塔观测和涡动相关通量观测,另外有雪深、降水量、土壤温湿度和土壤热通量的测量。

图1 青藏高原唐古拉综合观测场位置Fig.1 Location of Tanggula comprehensive observation site on Qinghai-Tibet Plateau

气象梯度观测塔主要设置三层高度(2 m、5 m、10 m),每30 min记录一次数据,主要包括辐射、雪深、气温、风速、风向、降水量、土壤温湿度(5 cm、10 cm、20 cm)、土壤热通量(5 cm、10 cm、20 cm)等要素的测量,详见表1。

表1 唐古拉观测场气象梯度塔仪器说明Table 1 Description of weather gradient tower instrument in Tanggula observation field

涡动相关系统是目前较好的测量地-气交换的微气象方法[26-27]。涡动系统的安置高度为3.0 m,频率为10 Hz,主要包括三维风速和超声虚温(CSAT3),CO2、H2O和大气压力(LI7500)的测量,此外还包括控制测量、运算以及数据存储的数据采集器,详见表2。

表2 唐古拉观测场涡动相关系统仪器说明Table 2 Description of eddy correlation system instrument in Tanggula observation filed

2 数据与方法

2.1 数据选取

本研究采用数据为2012年1月1日—2014年12月31日唐古拉自动气象站数据,研究时间均为北京时间。

2.2 数据处理

2.2.1 涡动相关系统

涡动相关系统是当前地气交换研究中最先进和首选的通量观测方法,利用定义计算出感热通量和潜热通量,公式如下:

式中:H为感热通量(W·m-2);LE为潜热通量(W·m-2);ρ为空气密度(kg·m-3);Cp为干空气定压比热(J·kg-1·K-1);ω为垂直风速(m·s-1);T为气温(K);Lv是 气 化 潜 热(J·kg-1)(Lv=2.5×106-2323t,t为 气温,℃);qv为比湿。

数据处理流程主要包括野点值剔除、延迟时间校正、二次坐标旋转订正、超声温度的侧向风校正、频率响应校正、WPL校正等。数据的质量控制分为两部分:第一部分为剔除环境条件恶劣与设备故障时段的涡动相关数据;第二部分为对数据进行总体湍流特征检验与平稳性检测,从而完成数据总体质量检验与分级。最后结合地表能量闭合率对数据进行筛选。

2.2.2 气象梯度塔观测系统

为保证数据的完整性和可用性,本文选取气象梯度法弥补涡动相关系统结果中的空缺值以及数据质量相对较差的值。气象梯度法是利用气温、比湿、风速等的梯度资料计算,根据莫宁-奥布霍夫相似性理论,通过风速、位温、比湿廓线公式计算感热与潜热通量[17,25]:

式中:u*为摩擦速度;θ*为位温尺度;q*为空气比湿尺度。

式中:k为卡曼常数;z是观测高度(m);d为零平面位移,由于研究区域的植被稀疏并且十分低矮,在此认为d近似为0;L是莫宁-奥布霍夫长度;φM、φH和φW是稳定度z·L-1的通用普适函数,可利用经验公式得到,系数采用Dyer和Högström归纳的系数[28]。

本研究采用2 m和5 m的气象梯度资料进行通量计算,这是由于在三组梯度资料(2~5 m;2~10 m;5~10 m)的所得结果中,2~5 m这组资料得到的各通量结果最为稳定,Richardson数(Ri)最为合理,奇异点少,因此选取这组资料进行能量通量插补分析。

2.2.3 地表土壤热通量计算

通过土壤一维热传导方程(Thermal Diffusion Equation,TDE),对土壤温湿资料积分来估算地表土壤热通量G0:

热容量ρscs可由下式计算得到:

式中:θ为土壤含水量(m3·m-3);ϑ为土壤含冰量(m3·m-3);θsat为土壤空隙率(m3·m-3);ρdrycdry为干土壤的热容量(J·kg-1·K-1);ρwcw为液态水的热容量(J·kg-1·K-1)。

通过土层内日冻融期前后的稳定未冻水差异,可近似获得土壤含冰量[29]:

2.2.4 地表温度

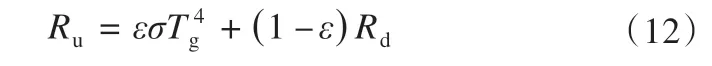

由于物质温度与其发射的长波辐射之间存在一定的定量关系,基于物质的热辐射原理,地面向上长波辐射由地表热辐射和大气长波辐射在地表的反射组成:

式中:Ru为地面向上长波辐射(W·m-2);ε为表面辐射系数;σ为斯蒂芬-玻尔兹曼常数(σ=5.67×10-8W·m-2·K-4),Tg为实际地表温度,Rd为大气向下长波辐射。

由式(12)可得到实际地表温度的计算式:

表面辐射系数ε的值在0~1之间,由物质表面性质决定。野外常见地表的辐射系数一般为0.92~0.98,为使计算简便,本研究中辐射系数取其中间值,即ε=0.95[30]。

3 结果与讨论

3.1 浅层土壤冻融状态分析

活动层冻融循环显著影响着多年冻土区地气间水热交换过程,根据土壤温度(不考虑盐分等对土壤冻结点的影响),活动层冻融循环可以分为完全冻结(土壤温度日最大值小于0℃)、完全融化(土壤温度日最小值大于0℃)、冻结过程(土壤温度日最大值大于0℃且日最小值小于0℃)和融化过程(土壤温度日最大值大于0℃且日最小值小于0℃)四个阶段[6]。由于5 cm土壤温度的变化迅速,短时间内存在反复冻融现象,冻融循环过程各阶段日期划分不清晰,因此本文采用10 cm土壤温度确定唐古拉地区多年冻土浅层土壤冻融循环的时间。

此前对于多年冻土活动层冻融循环的研究表明[31],活动层融化过程是单向的,由表层土壤开始向下逐渐融化,自4月下旬开始融化,9月下旬融化达到最大深度。在活动层冻结过程中则会出现双向冻结现象:活动层融化至最大深度后,由最大融化深度开始逐渐向上冻结;在10月中上旬,表层土壤向下迅速冻结,直至活动层土壤完全冻结。活动层冻融循环过程中冻结过程耗时要远远小于融化过程。

图2 分别展示了2012—2014年的0~40 cm土壤温度变化剖面图,可以看出地表从4月底开始融化,直至5月中旬10 cm土壤完全融化,此阶段浅层土壤存在日冻融循环过程(即土壤夜间冻结,白天消融);5—10月中旬10 cm土壤层处于完全融化阶段;在10月中旬地表开始冻结过程;11月—次年4月底10 cm土壤层均处于完全冻结阶段。

图2 2012—2014年0~40 cm土壤温度变化剖面图Fig.2 Profile of 0~40 cm soil temperature change from 2012 to 2014

表3 区分了2012—2014年冻融循环过程中的各个阶段的时间范围。在青藏高原变暖的背景下,研究时段内显示,10 cm土壤融化开始的时间持续提前,同时,10 cm土壤冻结过程开始的时间持续推后。融化过程需要5~17 d才能完成,冻结过程基本只需要1 d就能完成,10 cm土壤融化过程比冻结过程所需的时间长。与杨梅学等[32]利用1998年青藏高原各观测站数据所得到的活动层冻融循环各阶段发生的时间相比,2012—2014年间10 cm土壤融化过程起止时间相对一致,冻结过程起止时间显著推迟,使得10 cm土壤完全融化持续的时间明显增加。与此前在唐古拉的研究对比显示[24],2012—2014年10 cm土壤融化过程起止时间有所提前,而冻结过程起止时间相对推迟。

表3 10 cm土壤层冻融起止时间及持续时间Table 3 10 cm soil layer freeze-thaw time and duration

此外,10 cm土壤完全冻结的阶段比完全融化的阶段时间长,由于冻融循环过程的变化,10 cm土壤完全融化阶段时间在增加的同时完全冻结阶段时间在减少。研究数据表明2012—2014年10 cm土壤完全融化阶段持续时间共增加了12 d,其中2013年比2012年增加2 d,而2014年较2013年迅速增加,增加了10 d。10 cm土壤完全冻结阶段持续时间减少了20 d,与融化阶段增加的趋势不同,10 cm土壤冻结阶段在2012—2013年减少15 d,而后延缓了减少的趋势在2013—2014年只减少5 d。因此10 cm土壤完全融化阶段持续时间逐渐接近完全冻结阶段持续时间,并且其持续时间在将来几年有可能出现持平的现象。

3.2 地表能量闭合率

地表能量闭合是将感热通量与潜热通量之和(H+LE)与可利用能量(Rn-G0)进行对比,能量闭合率是评估观测数据准确性和分析地表能量平衡的一个重要的评价指数[33],但事实上能量不闭合几乎是所有地表能量通量观测中所面临的问题,这可能是由以下几个原因造成的[34-35]:(1)测量土壤热通量时可能产生的测量误差;(2)由于低通滤波(高频损失)和高通滤波(低频损失)造成的对湍流通量的低估;(3)对可利用能量测量的高估;(4)下垫面存在着异质性(开阔冠层或多组分的冠层)。

现有的研究表明,能量闭合率白天好于夜晚,晴天好于阴天[36]。本文分别选取了连续10 d的10 cm土壤完全融化阶段(5月)与完全冻结阶段(2月)的晴天地表能量闭合率,其中融化阶段选取了2012年第143~152天的数据,其能量闭合率为83.5%;冻结阶段选取了2013年第34~43天的数据,其能量闭合率为75.6%(图3)。与此前2010年在若尔盖站的研究结果[37]以及2014年在北麓河站的研究结果[38]相比,都显示出了浅层土壤冻结阶段能量闭合率低、融化阶段能量闭合率高的现象。

图3 地表能量闭合率Fig.3 Surface energy closure[soil thaws(a),soil freezes(b)]

图4 显示了2014年各月的能量闭合率,可以看出每年内冻结期与融化期的能量闭合率差值较大,能量闭合率从完全冻结阶段开始增加,在完全融化阶段达到最大值后逐月降低,整体的斜率在0.59~

图4 2014年各月能量闭合率变化值Fig.4 Monthly change in energy closure rate in 2014

1.11之间变动。这可能是由于在完全冻结阶段,潜热和感热较小,其余能量项的影响会变得相对明显,在总能量传输中的比重增大,因此也呈现出冻结阶段能量闭合率的值比融化阶段能量闭合率值低的趋势[36]。

此外,由于冬季地面大量积雪覆盖,地表反照率明显增大导致净辐射值减少(图5),因此12月的能量闭合率大于1,海北和禹城站点的研究结果也存在这种现象[38]。

图5 唐古拉站2014年反照率及积雪深度变化值Fig.5 Changes in albedo and snow depth of Tanggula in 2014

统计得出,唐古拉站点2012—2014年的能量闭合率分别为70.5%、67.3%和70.4%,其平均值为69.4%。近地表能量不闭合仍是地气相互作用实验研究中的难点问题,王介民等[34]提出“面积平均”的必要性,认为也许通过提出新的实测数据的处理方法,得到通量的面积平均或更有空间代表性的结果,才是最终解决近地表能量闭合问题的根本途径。

3.3 地表能量通量日变化

根据浅层土壤冻融状态分析结果,选取相对晴天日,分别为10 cm土壤完全冻结阶段的2012年1月24日、融化过程的2013年5月5日、完全融化阶段 的2013年6月9日、冻 结 过 程 的2014年10月22日。

图6 显示了地表能量平衡各分量的日变化曲线,各能量通量均呈现单峰型的日变化。在10 cm土壤完全冻结阶段与冻结过程中,净辐射正值出现时间约从09:00—17:30(北京时间,下同),持续时间约为8 h左右,明显小于完全融化阶段和融化过程中净辐射正值持续时间。净辐射最大值出现时间差异不大,集中在北京时(下同)中午13:00—13:30,其中10 cm土壤完全融化阶段有最大值(约800 W·m-2),融化过程与冻结过程次之(约550~800 W·m-2),完全冻结阶段最小(约450 W·m-2)。受天气变化影响,如云量,净辐射日变化趋势出现锯齿状波动。感热通量与潜热通量约在14:00—14:30达到最大值,随后逐渐减小。在10 cm土壤冻结过程与完全冻结阶段,净辐射主要转化为感热,此时感热通量大于潜热通量,融化过程与完全融化阶段则与此相反。地表土壤热通量在感热潜热通量之前达到日最大值,且在10 cm土壤完全融化阶段呈现最大值。

图6 土壤不同状态时地表土壤能量平衡分量日变化Fig.6 Diurnal variation of surface soil energy fluxes in different soil states

2013年5月5日 与2014年10月22日 的 地表 能量通量变化体现了10 cm土壤日冻融循环过程:随着太阳辐射增加,净辐射迅速增加此时地表开始融化,土壤含水量逐渐增加,潜热通量随之迅速增大,感热通量与地表土壤热通量随着地表的加热开始逐渐增大,在午间达到最大值后逐渐减小;到18:30后,净辐射降为负值,感热与地表热通量也迅速降到负值,随着浅层土壤开始冻结,土壤含水量减少,潜热开始逐渐降低。

3.4 年内季节性变化

图7 显示了2012—2014年地表各能量通量变化,其各年份各能量通量变化趋势相似,本文以2013年为例进行分析。净辐射受太阳高度角的季节变化的影响,其变化趋势呈单峰型变化,10 cm土壤完全融化期的太阳高度角更大,因此净辐射在此时也更大,约在6月19日达到全年最大值(日均值为142.5 W·m-2);到11月末和12月即完全冻结阶段,此时地面有积雪覆盖,地表反照率增加,该阶段净辐射值迅速降低。

图7 2012—2014年地表能量通量变化值Fig.7 Changes in surface energy fluxes from 2012 to 2014

一年内,感热通量与潜热通量呈交替变化趋势。现有的研究表明[39],在季风开始前感热大于潜热,而在10 cm土壤完全融化阶段的季风强盛时期,潜热超过感热,可以达到感热的两倍。

感热通量呈“双峰型”变化,峰值分别出现在4月和11月,在11月14日有最大值,其日均值为95.3 W·m-2。在融化过程之前,感热通量随着净辐射的增加,感热通量到达首个峰值,此时感热占主导地位;在完全融化阶段,由于浅层土壤的融化过程消耗了大量能量,造成地表能量下降,感热降低[40];在冻结过程及完全冻结阶段,感热重新开始增加,此时感热重新占据主导地位。

潜热通量与地表土壤热通量的季节变化与净辐射变化趋势相同,均为单峰形式。在融化过程中,随着净辐射增加,土壤温度逐渐升高,积雪融化,土壤含水量逐渐增加,此时潜热通量开始增大;在完全融化阶段,受季风影响,潜热通量在6月7日有最大值(日均值为87.0 W·m-2),潜热占主体地位;冻结过程开始,由于土壤含水量降低,地表蒸散发减弱,使得潜热呈下降趋势;至完全冻结阶段,潜热达到最小值。

地表土壤热通量的值变化幅度相对较小,在完全融化阶段高,完全冻结阶段低。融化过程中,随着积雪融化与净辐射的增加,土壤开始迅速向下传递能量,此时地表土壤热通量日总值为正;至完全融化阶段有最大值(日均值为6.5 W·m-2),此时气温较高,地表从大气吸收热量;冻结过程开始,地表土壤热通量日总量开始变为负值;完全冻结阶段地表土壤热通量日总量始终为负值,即土壤损失能量,此时地表向大气释放热量。从全年尺度看,虽然地表土壤热通量在能量平衡中所占比例很小,但地表土壤热通量具有白天吸收能量、夜晚释放能量;完全融化阶段储存热量、完全冻结阶段释放热量的特点,而且地表土壤热通量在全年的能量平衡收支中近似地起到了“缓存”作用,因而需要重视其在研究中的作用[41]。

2012—2014年,唐古拉地表各能量的年平均值如表4所示。净辐射受太阳辐射影响,呈现出先增加后降低的变化。感热通量总体呈现下降变化,与近年来的观测研究结果一致[2];潜热通量表现出增加的变化,这与土壤湿度的持续增加有很大的关系。地表土壤热通量年平均值均为正值,呈现出持续降低的变化趋势。

表4 2012—2014年地表能量通量年平均值Table 4 Annual average surface energy fluxes from 2012 to 2014

4 结论

本文利用2012—2014年唐古拉站多年冻土观测数据,研究了地表冻融循环过程中地表能量平衡特点、各能量通量的日变化和季节变化特征,以期对高原多年冻土区陆面过程研究有所贡献。主要结论如下:

(1)研究时段内,10 cm浅层土壤完全冻结阶段持续时间长于完全融化阶段,浅层土壤融化过程所需时间普遍长于冻结过程所需时间。融化过程起止时间提前,融化过程所需时间有所增加且冻结过程起止时间推后,使得完全融化阶段天数持续增长且逐渐接近完全冻结阶段天数。

(2)浅层土壤完全融化阶段的能量闭合率普遍好于完全冻结阶段的能量闭合率,此外在完全冻结阶段,由于地表积雪覆盖,地表反照率变大,净辐射值减小,导致能量闭合率大于1。

(3)季节变化中,10 cm土壤融化过程与完全融化阶段,土壤含水量增加,净辐射与潜热通量呈增加趋势,感热通量变化较小,地表土壤热通量为正值,此时潜热通量占主导地位;在冻结过程与完全冻结阶段,土壤含水量减小,净辐射与潜热通量降低,感热通量呈增加趋势,地表土壤热通量为负值,此时感热通量占主导地位。地表能量各分量在日冻融循环过程中呈单峰型变化趋势,地表热通量先于感热通量以及潜热通量达到最大值。

由于资料限制,本文仅对唐古拉站2012—2014年的观测数据进行了分析。在今后的研究中,将结合多年观测资料,并与其他站点进行对比分析,进一步探究青藏高原多年冻土区陆面过程的年际变化。