职业本科背景下新工科新文科 与物流学科发展建设研究

2021-09-18黎其健唐臣

黎其健 唐臣

摘 要:“新工科、新文科”为我国高等教育建设带来了新机遇和全新挑战,当前物流类专业人才培养存在专业定位不明确、特色不明显、课程体系不完善、科研创新素养薄弱、实践技能与岗位需求不匹配、师资队伍建设落后等问题。文章以广西城市职业大学为例展开思考新工科新文科与物流学科发展建设,广西城市职业大学作为全国首批本科层次职业大学,立足区域经济社会发展,融合“双新”理念,培育高层次物流技术技能人才。

关键词:新工科;新文科;物流学科;职业本科

中图分类号:G712 文献标识码:A

Abstract:“New engineering, new liberal arts”has brought new opportunities and new challenges to the construction of higher education in China. At present, there are some problems in the cultivation of logistics talents, such as unclear professional orientation, unclear characteristics, imperfect curriculum system, weak scientific research and innovation literacy, mismatch between practical skills and job requirements, backward teaching staff construction and so on. This paper takes Guangxi City Vocational University as an example to consider the development and construction of new engineering, new arts and logistics. As one of the first batch of undergraduate level vocational universities in China, Guangxi City Vocational University is based on the regional economic and social development, integrates the“double new”concept, and cultivates high-level logistics technical talents.

Key words: new engineering; new liberal arts; logistics discipline; professional undergraduate

0 引 言

新文科是相对于传统文科而言的,是以全球新科技革命、新经济发展、中国特色社会主义进入新时代为背景,突破传统文科的思维模式,以继承与创新、交叉与融合、协同与共享为主要途径,促进多学科交叉与深度融合,推动传统文科的更新升級,从学科导向转向以需求为导向,从专业分割转向交叉融合,从适应服务转向支撑引领。

“新工科”对应的是新兴产业,因此“新工科”是指针对新兴产业的大学专业,如人工智能、智能制造、机器人、云计算等,同时也包括对传统工科专业的升级改造。而“新文科”,是相对于传统文科进行学科重组文理交叉,即把新技术融入哲学、文学、语言等诸如此类的课程中,为学生提供综合性的跨学科学习。

1 新工科新文科建设的建设规划

一是要继续持续深入学习习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神,围绕国家高等教育发展的趋势和变化,结合学院教学和科研实际,统一思想,积极谋划,加快进行教学改革步伐,让老师在各方面有所提高,办人民满意的教育。

二是立足国家建设新工科的整体布局,更新观念,积极作为,探索大数据、云计算、人工智能等技术应用对物流类专业以及课程的影响,前瞻性地进行专业建设。

三是积极谋划,主动积极参与一流课程“双万计划”,淘汰“水课”,打造“金课”。

2 新工科新文科建设的具体措施

一是观念重构。坚持用马克思主义世界观和方法论指导教育实践和理论创新,用习近平新时代中国特色社会主义思想指导重大理论创新和重大现实问题研究;坚持“以生为本”,培养学生具备家国情怀和全球视野;坚持以学校为办学主体和发展主体,落实高校办学自主权,鼓励高校开展人才培养模式和办学体制机制改革。

二是结构改造。高校要做好增量规划,构建新兴文科专业,探索设置前沿和紧缺学科及冷门学科。比如,把新兴学科和交叉学科建设融入中国特色人文社会科学学科体系构建中,加快我国的跨学科建设。做好存量调整,加快传统学科或专业的升级改造。比如,整合经济学、管理学等传统学科,关注能源、生态、气候等重大问题,解决国家战略和社会发展之需求。做好学科整合,建设以问题为导向的学科研究方向。比如,对于区域问题研究,结合“一带一路”倡议等国家重大部署,设置区域(国别)研究学,从语言学、政治学和经济学等角度开展综合研究。

三是模式再造。在传统基础上,创造适合学生成长需求的新型人才培养模式。首先,把握文科教学质量标准。根据最近新颁布的各专业教学质量的国家标准,对比分析国外相关专业认证标准,修订调整专业人才培养方案。其次,构建跨学科的复合课程群。以知识主体为导向,培养学生形成独特的跨越学科界限的知识视野和思维方式,塑造既有广博知识面又有知识深度的T型创新型人才。最后,探索开放式课程教学模式。利用新科技成果、新技术手段,开展学习成果导向、问题导向的课程体系重构,深入实施产教融合、科教结合、校企合作、中外交流的协同育人机制。

四是平台垒筑。做好新文科建设的整体规划和顶层设计:在组织上,由隔离走向协同,按照研究方向设立跨学科研究中心、研究计划和教学课程,建立没有“围墙”的有助于学科整合的学术组织结构;在管理上,变刚性为柔性,打破高校教育原有的壁垒,改革现有的学科专业架构体系,将传统专业教育的刚性培养模式变革为更加灵活的菜单式、可定制的自主学习模式;在制度上,变约束为激励,深化制约学科建设、科研评价、人才培养的体制机制改革,改革经费管理和运行制度,形成有利于创新、交叉、开放和共享的建设与保障机制。

五是类型分布。传统文科高校要推动文科内部之间的交叉融合,加强战略急需的冷门学科和边缘学科建设,突出文科“大而强”的集聚优势。综合性高校要聚焦国家发展战略,实现文科与其他学科相互借力助力,在体制机制创新、学科发展路径上突出中国特色,形成文科的“强而精”。理工科高校应集中于“新工科”与“新文科”的紧密结合,关注各行业领域的人文问题,体现人文社会科学学科的“优而特”。地方高校应聚焦地方经济社会发展和文化建设需求,以满足地方要求为建設标准,做到“好而实”,推动传统文科转型提升。

3 新工科新文科建设的重点倾向

3.1 强调实践问题导向。知识的生产和创新都是源于实践,新文科建设要面向中国在治国理政、经济建设、生态文明等领域的创新实践,以及在实践中遇到的新问题,以新方法、新理论、新思想有效解决全球治理面临的新问题,在总结中国经验、阐释中国理念、贡献中国智慧的同时,引领人文社会科学知识体系的创新发展。

3.2 强调跨学科融合。新文科建设在注重传统文科知识积累的基础上,更加强调人文社会科学新兴研究领域和跨学科研究。多学科交叉和跨学科融合,不仅打破了近代学科划分形成的学术结构壁垒,有利于填补单一学科微观研究领域的空白,更有利于释放人文社会科学研究活力,促进人文社会科学知识在更高和更深层次上的重组,在整体上推动知识创新。

3.3 强调实践培养人才。过去的哲学社会科学基本都是通过学科的知识体系来培养人才,所培养的人才不了解鲜活的社会实践,更无法在生动的社会实践中总结和创新理论。新文科的人才培养应以社会实践为核心,将社会实践与理论教学结合起来,在实践中学习理论,利用理论解释指导实践。“立足双新理念,打造物流职业本科一流专业检阅新成果、融合‘双新理念,创新学科发展、践行‘双新理念,提高育人质量、强化‘职业特色,培育高层次技术技能人才”四部分展开讨论。

4 新工科新文科建设的三大创新

一是教学创新。持续深入学习习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神,围绕国家高等教育发展的趋势和变化,结合学校教学和科研实际,加快进行教学改革步伐。

二是理念创新。立足国家建设新工科的整体布局,更新观念,积极作为,探索大数据、云计算、人工智能等技术应用对物流类专业以及课程的影响,前瞻性地进行专业和专业群建设。

三是课程创新。积极谋划,主动参与一流课程“双万计划”,淘汰“水课”,打造“金课”。

切实抓好顶层设计,深化专业内涵建设,积极探索高层次技术技能人才培养新标准、新模式、新方案、新体系,推动专业内涵建设迈上新台阶;创新人才培养模式,适应社会发展需求,优化课程体系,及时将产业和技术的最新发展,行业对人才培养的最新要求引入教学过程,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,使人才培养适应社会经济发展的需求;调整优化专业结构,促进办学质量提升,升级改造优化专业建设,做强主干专业,打造特色专业,形成新的办学增长点。

5 新工科新文科和物流学科建设模式思考——以广西城市职业大学为例

广西城市职业大学物流管理专业,立足地方和区域经济社会发展需要,以职业素质教育和职业能力发展为主线,制定物流管理专业人才培养方案,明确智慧物流和国际物流高层次技能人才培养方向。具体进行以下创新改革:

5.1 构建“专业课程+课程思政”课堂体系

开展德融课堂,通过“五性五创”理念和“三爱、三学、三争”主题教育实践,实现专业课与思想政治课同向同行,保障学生可持续发展。

5.2 构建“一平台双主体三层级”育人模式

以“现代学徒制”为平台,遴选合作企业实施“现代学徒制”改革,结合企业实际需求,实现“招工与招生互转”的校企共同培养。构建“双元”育人模式,校企共同制定人才培养方案,实行“工学结合、能力递进、学赛训深度融合”智慧物流人才培养模式。三位一体,逐层递进,与崇左市八桂城市职业技术学校、南宁市第六职业技术学校等广西区内中等职业学校开展合作办学,打造物流管理专业“中职—高职—职业本科”一体化人才培养模式。

5.3 深化“三教”改革,提高育人质量

5.3.1 教师改革

实行校企双带头人制,真正实现校内教学与企业实践的有机衔接。双师队伍,加强校内教师培养与引进,形成双师型教学团队。双向互聘,构建兼职教师资源库,校企“互聘、互兼”双向交流的合作机制。双向培养,创建技能大师工作站,搭建高技能人才研修平台。

5.3.2 弘扬工匠精神,争做商儒精英

引进北部湾港股份有限公司的全国劳模蒋启明同志等作为该专业的兼职教师,到校开展讲座、授课等教学活动,真正做到“劳模进校园、进课堂、进头脑”,将高层次技术技能人才培养纳入教学计划,更直观地培养学生的劳模精神、创意思维。

5.3.3 教材改革

校企共同开发《现代物流导论》、《智能仓储设计实务》、《供应链管理实务》等6门工学结合优质核心课程,校企共同编写教材,注重学生综合能力与创新能力的培养。

5.3.4 教法改革

基于理实一体化课程“课堂+网络”的教学模式双驱动,构建“校园课堂+网络课堂+企业课堂”的课堂模式,推动课堂教学改革,培养高层次技术技能人才。

推动教研创新,培育时代新人,通过教育教学带动科研,科研促进教育教学这种双向发展,最大程度地发挥出高技术人才在技术攻关、技术创新、技术交流和实现绝技绝活传承的积极作用,发扬传统特色技艺,增强师生创新和职业能力,推动职业本科教育体系建设和大学教育转型升级。

5.4 文化理念育人——做思想行動的先行者

将学校文化育人理念融入物流管理人才培养方案中,构建三大平台及七个课程模块(见表1),突出社会主义核心价值观、工匠精神、劳模精神、创新精神培育,强调与社会责任教育、实践教育、校园文化活动、就业指导等有机衔接。

5.5 职业技能培训——就业的通行证

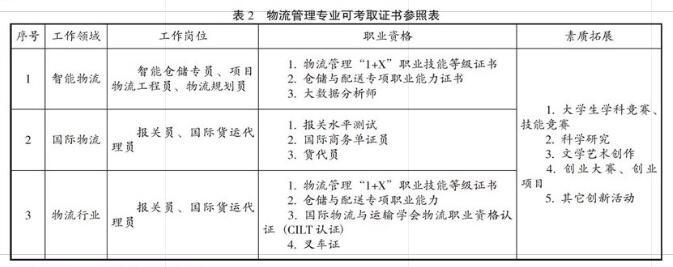

将职业考证纳入教学计划,鼓励学生考取多类证书。依据国家颁发的“职教20条”规定,实行1+X证书制度,鼓励学生在获得学历证书的同时,通过课程的学习和企业的实践,考取多类相关技能等级证书。物流管理专业可考取证书参照表如表2所示:

5.6 出国留学——培养国际化物流人才

以“一带一路”、“西部陆海新通道”发展为契机,立足自身,放眼世界,多渠道、多方位、多层次地开展对外交流与合作,物流管理专业通过融合“双新”建设,采用“专业+语言”、“语言+专业”模式,走出去、引进来,培养具有新时代世界眼光的国际化物流高层次技术技能人才。

广西城市职业大学目前已与泰国清莱皇家大学、泰国格乐大学、泰国博仁大学等高校建立了交流、合作关系,物流管理专业充分利用国际优质教育资源,努力培养国际化物流人才。

6 思考与展望

对接产业需求——深化专业内涵建设,以建设“面向未来、适应需求、引领发展、理念先进、保障有力”的一流职业本科物流专业为目标,加快专业结构优化,突出重点、强化特色,提升物流专业核心竞争力。依托产业链需求,推进“新工科、新文科”专业调整;依托专业群建设,引领“新工科、新文科”发展;依托产业建设,打造“新工科、新文科”应用型平台;依托人才培养方案修订,优化“新工科、新文科”课程体系。

以创新发展理念为引领,做好物流专业建设,与时俱进,深化改革,充分激发物流专业内涵发展的生机与活力,实现物流专业结构整体优化和内涵质量显著提升。培养具有新时代中国特色、风格和气派的高层次物流技术技能人才。

参考文献:

[1] 黎其健,唐臣. 职业本科物流管理专业学生创新创业能力培养的路径分析[J]. 中国物流与采购,2021(5):62-64.

[2] 廖庆喜,张拥军,廖宜涛,等. 基于学科交叉融合的农业工程类一流专业建设探索与实践[J]. 高等工程教育研究,2019(5):11

-15.

[3] 袁清,王雨洁,陈婵. 新工科与新文科:“双脑”会聚共创未来[J]. 高等工程教育研究,2019(5):23-29.

[4] 孙华,王颖. 世界一流大学建设的经验检视——兼论我国“双一流”建设的理论路径[J]. 教育学术月刊,2019(8):3-10.

[5] 崔乃文. 文理学院的死与生:自由教育与制度化的精英大学体系[J]. 清华大学教育研究,2018(5):81-89.

[6] 赵倩,宋永华,伍宸. 世界一流大学引领型人才培养模式创新研究——以伦敦大学学院的文理学位项目为例[J]. 高等工程教育研究,2018(1):95-101.

[7] 卓泽林,杨体荣. 当前美国文理学院的办学理念和模式研究[J]. 复旦教育论坛,2017(5):106-112.

[8] 雷洪德,黄敏. 中国院校研究专业人员的培养目标及其实现路径[J]. 高等教育研究,2013(9):45-49.

[9] 李晓路. 美国通识教育的借鉴与思考[J]. 求索,2009(11):151-152.