薪柴生火天成美

2021-09-15彭一真真

彭一 真真

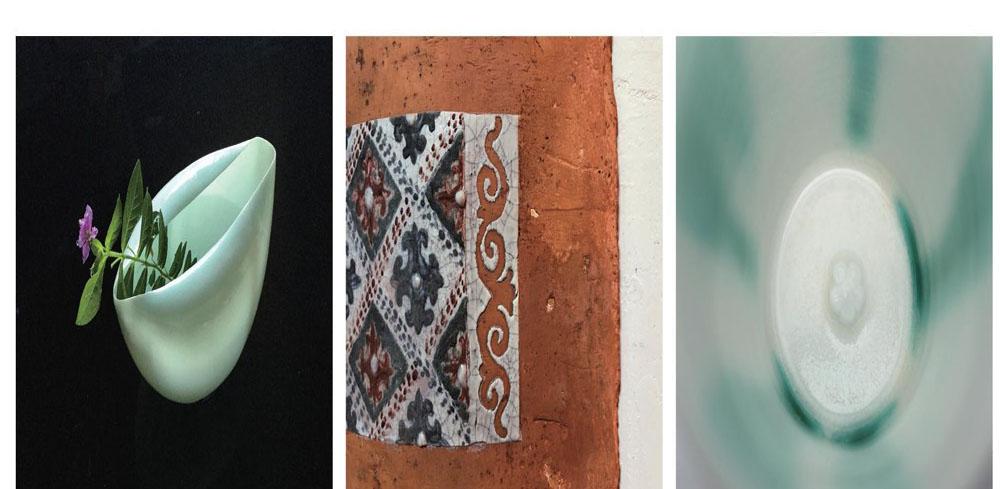

柴烧,是中国古老的烧制方法,是利用薪柴为燃料烧成的陶瓷制品,常分为底釉与自然釉两大类。在我国古代社会的制瓷标准中,柴烧不太被文人雅士欣赏,谓之为“瑕”。然而,与传统柴烧审美截然不同的现代陶艺创作正在盛行。

柴烧之美,贵于在地塑造,亦贵在自然天成。

随着成渝地区双城经济圈的持续建设,两地陶艺文化一跃成为大众关注的热点。成渝两地柴烧人将源远流长的巴蜀文明与天府文化,通过一件件有心有趣的柴烧器物温情展现,传递出浓郁的地域故事。

在日本有一种颜色叫山吹,是一种灰色。但在成都,山吹是一名陶作者、柴烧艺术家。他30岁出头,过去曾是北京商务中心区的一名设计师,此后安家成都,捧起泥土成为了手艺人。

在他位于温江的工作室中,这几年柴烧所得的作品悉数陈列于柜中。几只祭蓝茶杯釉色通透,蓝得惊心动魄,而几只柴烧的马克杯则呈现出金属光泽的铁灰色,用手触碰那些不规则的纹路便能感受到明显的颗粒感。拙,却可爱。平日里用自己烧制的茶器喝茶已经成了生活日常,连带着家中4岁的小女儿也有了专属的杯子,模仿着大人的方式认真饮茶。

回想起来,如今的生活与过往大不同。多年前在北京从事设计工作时,他对未来并没有过多设想,“整个人都是飘着的”。而生活的转折也来得自然而然,2015年他从北京来到爱人生活的成都,在一个陌生的环境里,一切都等待着重建。

他并不打算回到设计行业,反而想要从头开始一门独自完成的手艺,这时他想到了陶。对于陶艺他并不感到陌生,还在读大二时,学设计的他在学校的陶艺课上就有接触。他还记得当时自己拉坯制了一个罐,并且用丙烯的蓝色在上面画了一个抽象符号。“那就是个平平无奇的罐子。”他说。

学生时代做陶的记忆被唤醒,他在这个城市开始了手艺的修行。

成都,过去也是知名的陶瓷之都,千年的繁荣在此孕育了多彩的陶瓷業。这一切都带给他许多可能性,初到此处时,他遍寻古窑口,从邛崃窑到玉堂窑、磁峰窑都曾留下他的足迹。

寻泥、配泥、揉泥、试泥、建窑、反复练习拉坯、实验釉药……山吹自此开始认定了他与泥的缘分,在遍访四川古窑,了解当地泥与自建窑的基本习性后,他又花了1年多的时间去读懂泥土的语言。泥在他手下揉捏搓圆,历经无数偶然,甚至破坏后,浴火重生,焕发出新的生命。而他后来的陶艺风格亦是在这种反复的过程中慢慢形成。

2016年10月,山吹建起工作室,也是从那时起,他的生活彻底被泥与窑充满。他工作起来不遗余力,在制作器物时,为了找到自己能用的材料,一天光是配泥实验就要做好多次,电窑烧坏了好几个。山吹坦言,在这条路上,他走的弯路足够多,虽说无论是建窑还是选泥,都可以去景德镇学,但自己依然想亲力亲为。“没有去学,是怕被控制,不想做成别人的样子。”

柴烧是器物与火的灵魂碰撞

长期与泥、火磨合的过程,也让山吹深知器物之美既要在有限的范围里去创造,又需要手艺人能把握在规则之外发挥的部分,那才可能是器皿本身的性格。

在尝试过气窑、电窑后,2017年底山吹又开始了新一轮的冒险——柴烧。不同于气窑、电窑总是能烧制出“正确的”器皿,柴烧的过程总是充满了意外,自器皿放入窑中开始,便马虎不得,你必须得时刻关注着里面的情况。开窑是所有陶艺人最期待的时候,因为没有人知道历经1 300℃高温后淬炼器皿的状况。

面对这种古老的烧制方法,山吹坦言非常辛苦,自己每天除了持续制作器物外,还得面临出窑成品率低下的情况。到目前为止,他柴烧报废的作品少说也有几千件。“一窑生一窑死”不过寥寥数字,却是许多陶艺人数年的劳作实践。

从试泥到窑烧,这整个过程并不轻松,山吹这一批柴烧器皿大概有一两百件,但因为是他眼中的“残次品”,出窑后他在器皿中插了支腊梅,拍完照片就将它们全砸了。望着一地狼藉,他感叹那是一种把牙砸碎了往肚子里咽的感觉。工作室成了器皿的“坟墓”,地上全是残片……不过幸运的是,这7天的与火对赌,也让他渐渐知道了要想烧出窑的脾气,就必须得先找到窑性的规律。

什么是窑性的规律呢?或许这还得从码窑说起。码窑是柴烧不可或缺,也是极为关键的一步,而码窑的过程亦是设计火路的过程。窑如果码得好,就更能保证窑里上下温差的均衡,更能实现“入窑一色,出窑万彩”。当然,码窑绝不是件容易的事,泥料的收缩比例、柴窑的温度、结构比例、火膛大小、窑室大小、烟囱高低,都要根据不同情况发生变化。“瓷器之都景德镇的手艺人码窑时往往都会有把桩师傅指挥,因为他们可以根据火的节奏、气氛的转化,以及微妙的火的颜色来判断器物烧制的好坏。”

对器物的爱扎根在每一天的生活中

2018年9月,是山吹第一次感觉触碰到了柴烧的门槛。这一天,他做了一批碗放进柴窑烧制,在1 300℃的火光中,器物正在经历自己的涅槃。这次他发现有些碗在烧制过程中会有自然变形,加上自然落灰形成的釉,浑然天成。“落灰后的釉并不明显,但茶倒进去会有金光,口沿还会有珠光。”

那是一种美妙的变化,而玩泥的乐趣,也在于即使是一样的泥胎,也能烧出不同的效果。对山吹来说,柴烧过程中,人能参与的部分是很有限的,占其生命的最大部分还属自然。因此,每一次器物的制作,他都只是把器形设计出来,随后让泥顺应自然,服膺自然,以此降低人为参与。

而关于陶艺材料,山吹颇有自己的经验。他认为这需要调动五感,甚至是六感去体验。在他的家乡山西有大同土,矿产资源发达的地方也有可用的泥,但每一种泥都有时间变化,这其中的分寸感很难把握。因为有些看上去很粗糙的,去碰触时却很细腻。“我们可以追求变化,也可以特别规整去做这件事,但前提是要内心足够平静。”

在山吹眼里,器皿因为有用而美,它越是贴近生活,其本身也就更灵动。关于日用器物,柳宗悦有这样一段论述,“正因日常所用,人们才更需要用心。日常生活是构成生活的基础,日常所用的简单器物才是一切美丽器物的基础……人对器物的爱必须扎根在每一天的生活中。”

如今,山吹与朋友创立了一个新的日用器皿品牌“我猫了”,他们将年轻人轻松诙谐的生活态度注入到器皿中,当你感知到陶杯的质地与趣味的设计时,生活的灵感也随之而来。

一半涂山一半窑

重庆东南方向的黔江区,地处武陵山区腹地,在棠樾的记忆里,家乡旧屋前水后山。不同于山里其他孩子爱撒欢、捣蛋的性情,棠樾更偏爱放学回家后蹲在大陶罐儿旁看母亲制豆瓣酱,一晃10多年就过去了,他以十分突出的艺术专业成绩考取了四川美术学院工艺与环艺2个专业。爱“陶”,并无巧缘,只是热衷厨艺而难以寻到心仪的餐具,由此,他来到重庆主城区,开启了他的制陶奇旅。

在众多的手工艺门类中,棠樾独爱陶艺,正是因为“制陶可谓是一个修心的过程”,且对人的要求不光是体力,更是毅力。制陶选泥有方,拉坯有序。飞速旋转的圆盘陶轮上,造型各异的器物可由此诞生。

这种被棠樾所认为的“神秘仪式”,也一直是他所钟爱的。“手触及泥土的一刹那,我觉得自己的脑部意识经手传递至一团泥中,那时的我已不再是我,泥也不再是泥。”

那么,泥究竟是什么?

经修坯、晾坯、精修、施釉,最后注入千回百转的情感后放至窑内的泥,是一半天成、一半人为的“结果”,这是因为一道道步骤在可控与失控中辗转与徘徊。

“说真的,这种磨人又‘魔性的操作,我很享受。”与其说棠樾捏塑了陶器,不如说在反复的试炼中,他收获了关于泥的全新认知。

陶,始终与柴烧有着无可替代的共生关系;而棠樾,与山城重庆的水土相融使得其作品的取材一贯在地。棠樾的柴烧作品以重庆涂山的泥土为主,而非陶艺之都景德镇。这基于早期对古陶瓷的研究,加上对地域文化的重视,所以棠樾很自然的联想到了位于重庆的宋代古窑——涂山窑。

涂山窑位于重庆主城区黄桷垭一带,是我国宋代具有代表性的民窑之一,也是当时黑瓷窑的代表瓷窑。宋朝时期,我国经济文化中心南移后,大批瓷工纷纷南下,先进的北窑制瓷技术也随之被人们带到了巴渝地区。优良的气候与地质条件使这里蕴藏了大量的矿石、泉水等资源,且周边沟壑纵横、煤矿众多,为瓷器的烧制提供了一定保障。

时至南宋末年,巴蜀地区人口锐减,蒙古铁骑所经之处经济萧条,蒙古人统治后饮茶习俗也随之消失,燃烧200多年的涂山窑火,最终熄灭。如今,涂山窑虽默默无闻,但仍却是无数制陶人的心头好。

也是奇缘,朋友在涂山改建民宿期间正好挖掘出一批疑似陶泥的土矿,然后经提炼、过滤、陈腐等,成为如今棠樾进行柴烧创作的主要泥料。与重庆其他地方的泥料相比,涂山泥的黏性更强,更容易成型及达到轻薄的质感,亦或许是含铁量和砂质的不同,在不同窑温和烧成方式的作用下,可完成黑色—红色—米黄色之间的颜色转换。

睹物,如睹心

和许多柴烧创作路上“跌跌撞撞”的创作者相比,棠樾似乎是一位“天赋型选手”,很少失败。当然,这份自信需要通过科学的学习和系统性的试验,以及保持一颗对器物敏感的心。

2014年,棠樾通过画画来进行自我放空,但绘画的劳动强度太小,难以达到情绪的释放,于是他想到了柴烧,并打破自我封闭的状态。烧柴窑很难个人完成,需与人合作,就像一位做衣服的婆婆告诉他的那样,“哪怕独自一个人在家里做衣服,也是在跟纺线的人合作,跟种棉花的人合作”。

这一年,棠樾在位于重庆市区的歌乐山的老师家里,制作了一些柴烧作品,比如《柿》。

在造型时,为了使器物有独立之感,棠樾选择先将泥土拍成正方形后再捏造成柿子形状,所以相较于手捏的圆形,这种微微显方的柿子能够避免高温带来的惰感,也便于在窑炉内形成立体的落灰,也能获得更清晰的明暗交界面,这件作品,与南宋僧人牧溪的《六柿图》颇有几分相似。

棠樾喜爱的另一件作品,是去年烧制的《蛋壳杯》,这类作品曾在宋代湖田窑出现。棠樾花了1年时间制作了质地更轻薄、釉色更简单的版本,甚至,它像初生的婴儿般“需要被呵护”。

棠樾的柴烧作品,題材大多取自自然之物,比如花瓣、流水、树叶等,或者从古陶瓷的文物世界里找寻灵感,进行再创作,也会偏好一些对比强烈的器物形状,如大口沿配极小足的碗或杯子。

器物与人,有着毫无保留的亲密关系。对棠樾而言,浴火重生的窑中之器,拥有个人的情感与洞见。将情感的气息吞纳于掌间小小的器物中,需要热爱,这份热爱会在器物出窑时,自然发光。

继续,如曜之光

“在地文化,审美情趣,对我做柴烧作品有一定启发,才会诞生出不那么千篇一律的器物。”

柴烧讲究材质与工艺,工艺的良莠除了众所周知的成型、修坯等细节之外,极为重要的,是创作者的审美意趣,这一点是和而不同的,但却无法一概而论。涂山泥只是泥质的一种,大部分的柴烧作品,会混有一定熟料或者瓷泥的陶土,烧成的器物才可拥有独特质感的表面,加上陶土含铁,与火接触过程中的变化会使坯体呈现多样的色彩。

落灰与火痕是柴烧最独特的地方,可遇不可求,美妙纹路是作品的迷人之处。在装窑的时候,制作者会谨慎地设想希望得到的效果。例如将希望产生窑变的器物放在相对靠前的地方,把希望有垂釉的器物放在窑口之后,接近火舌尾部的地方等。火候极其关键,就像慢慢熬粥一般,温度太低灰不会化开,温度太高就会烧裂,当温度高达1 200℃以上时,木灰熔融,与陶壤中的氧化铁发生化学反应,形成自然的落灰釉,呈现出斑斓的色彩。

这一切的操作,几乎全凭创作者的烧窑经验和对窑与泥的性情来慢慢掌握。

“柴烧是泥与火的艺术”,在棠樾看来,这是火焰在泥土上最直接的表达。他将这门艺术“不恰当”地比喻为化石,通过高温与泥土记录当时的氛围,换一种角度而言,这不是生命的绽放时刻,而是生命的留痕。

最近,棠樾着手设计新的工作室,重心和乐趣放在创作上,并希望以器载道,慢慢吸引热爱器物与手艺之人,进而让热爱如火、如光。