宁国市南山公园使用者时空行为与空间偏好研究

2021-09-15盛晗

摘要:山地公园作为城市重要的生态基础设施,正成为居民康体健身、休憩娱乐及社会联系的户外起居空间。以宁国市南山公园为例,从使用者的角度出发,通过对不同年龄段使用者行为活动的动态观察,研究使用者时空行为与空间偏好。结果表明,不同年龄段使用者行为偏好存在显著差异,使用者的行为偏好与使用时段、空间特征存在规律性的联系。基于结果探索满足使用者需求的空间特质,并提出保障不同功能区域间的空间边界感、适当增设趣味设施和无障碍设施、进一步发挥公园宣传媒介和科普教育功能的建议。

关键词:山地公园;使用者需求;行为观察

中图分类号:TU986

文献标志码:A

文章编号:1671-2641(2021)04-0031-04

收稿日期:2021-02-03

修回日期:2021-04-06

Abstract: As an important ecological infrastructure in city, mountain parks are becoming outdoor living spaces for residents fitness, recreation and social connections. This paper takes Nanshan Park in Ningguo City as an example, from the perspective of park users, studies on spatiotemporal activities and spatial preference of users through dynamic observation of their behavior preferences of different age groups. The results show that there are significant differences in user behavior preferences of different age groups, and there is a regular relationship between user behavior preferences and usage periods and spatial characteristics. Based on the results, spatial characteristics that meet the needs of users are explored, and suggestions are put forward including ensuring the sense of spatial boundary between different functional areas, appropriately adding fun facilities and barrier-free facilities, and further developing the functions of publicity media and science popularization and education in the park.

Key words: Mountain park; User needs; Observation on activities

山地公园作为城市居民的户外起居空间,承载着人们休憩交流、娱乐健身的多重功能。在快速城镇化和人口老龄化过程中,公园使用者的需求发生了微妙的变化,公园中出现了广场舞人数飙升、健身活动空间匮乏、不同年龄段使用人群存在空间冲突等问题。究其原因,是公园在设计之初未能充分考虑不同年龄段使用者的多元化需求和互动效应,导致了空间功能与使用者需求之间出现偏差,产生公园难以满足使用者需求、部分空间参与度低的问题。

目前国内对于公园使用者行为的研究集中在景观空间与行为活动关联性、使用者时空行为、公园使用后评价等方面[1~8],对不同年龄段使用者的互动效应和空间偏好的研究较为匮乏。基于此,本文从公园使用者的角度出发,选取安徽省宁国市南山公园作为研究案例,通过对不同年龄段使用者进行动态观察,识别其在公园中的具体行为和使用需求,分析满足其使用需求的空间特质,为优化公园设计、建设宜居有吸引力的山地公园提供更具有针对性的意见。

1研究地概况

南山公园位于安徽省宁国市染坊路與杨山路交汇处,邻近宁国开发区管委会、开发区幼儿园和开发区实验小学,占地面积约12.1 hm2。其地形高差变化丰富,属于典型的山地公园,园内依托自然山体水系,设有六角亭、八角亭、亲水平台、木栈道、亲水平台、水榭、九曲桥等园景建筑。南山公园是集健身休闲、文化熏陶、科普教育等多功能为一体的市级综合型开放式公园,是周边市民户外活动的首选之地。

2研究方法

2.1数据采集

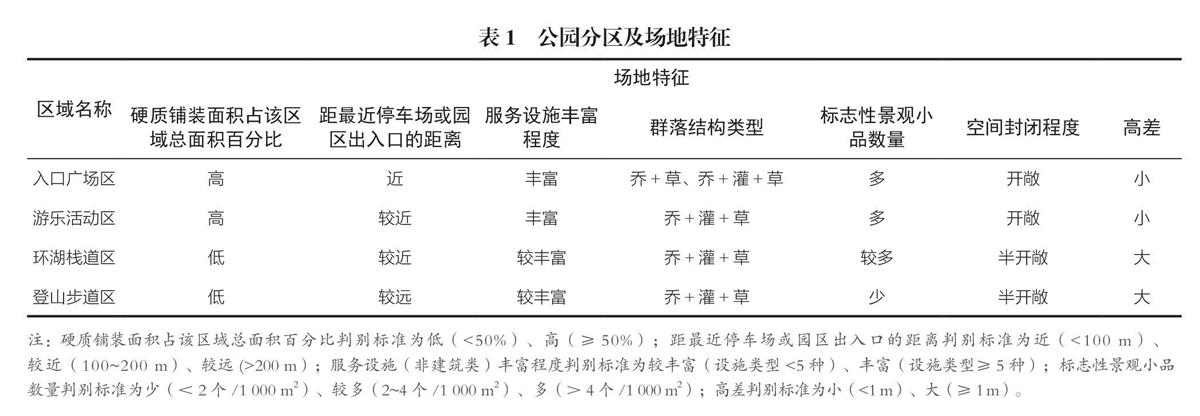

将公园按空间特征划分为入口广场区、游乐活动区、环湖栈道区、登山步道区(表1,图1~4)。采用行为观察法对公园使用者进行观察[9],记录使用者的年龄段、空间分布和具体行为[10],探究使用者时空行为和空间偏好。数据采集工作在2020年11—12月双休日进行,天气以晴间多云为主,观察时间为6:00—22:00。

2.2数据处理及分析方法

观察、记录使用者年龄段、具体行为和空间分布,用Excel进行统计,分析不同年龄段使用者的行为偏好与使用时段、空间特征的联系,研究满足其使用需求的空间特质。

3结果与分析

3.1时空行为特征

3.1.1行为类型

不同年龄段使用者的行为类型存在差异(图5)。统计发现:儿童行为类型丰富多样,爱聚集在标志性的景观小品旁拍照、玩耍,喜欢轮滑、使用收费游乐设备、玩滑梯和沙池、草坡休憩、攀爬、玩皮球、骑自行车等各类游乐活动;青年人多选择在公园内散步、站立、闲坐、草坡休憩或陪伴家人,对空间的边界感要求较高;中老年群体的行为偏好差异化明显,公园是其重要的社交空间,散步的人最多,其次是跳舞和聚集闲坐聊天。

3.1.2时空特征

一天各时间段公园使用者的行为偏好有所差异(图6)。6:00—8:00晨起锻炼身体的市民较多,8:00以后散步的人增多。12:00—14:00人流量增加,活动类型丰富多样,跑步、跳绳、推婴儿车的人增多。14:00—16:00是活动高峰期,人多聚集在入口广场区和游乐活动区。18:00—20:00跳广场舞的人增加,该群体多占据灯光较亮、交通便利的位置,对其他人的活动空间造成了一定程度的挤压,部分年轻人只能小范围聚集在树阵旁跳舞。20:00—22:00人流量逐渐减少。总体来看,不同时间段的行为类型差距较为明显,14:00—16:00是一天中的活动高峰期,18:00—20:00入口广场区跳广场舞的人激增。而在大部分时间段,散步、闲坐、拍照、站立等休闲游憩类的活动人群,比跳舞、跑步、打羽毛球等运动健身类的活动人群数量多。

3.2空间偏好分析

3.2.1场地特征

统计(图7)发现,入口广场区人流量最大,“地摊经济”的兴起拉动了该区人群的汇入。其活动类型以休闲健身类为主,散步和跳舞人群,最多。同时因紧邻学校,该区也是亲子活动的主要场所,大面积的硬质铺装有助于轮滑、放风筝、跳绳、骑自行车等速度较快活动的开展,还有部分儿童顺着广场硬质铺装的肌理蹦跳,趣味十足。此外,其中的标志性景观小品吸引了市民的驻足和拍照。

游乐活动区活动类型较为丰富,以使用收费游乐设备、玩滑梯和沙池、使用健身器械、草坡休憩等动态休闲活动为主。空间边缘零散分布的座椅数量难以满足需求,导致部分家长不得不站立或蹲坐在地上。

环湖栈道区的行为偏好以休闲游憩为主,包括散步、站立、闲坐、跑步、观花、遛狗、舞蹈等,散步人数最多。该区沿湖布置有座椅,夕阳漫洒余晖时,闲坐赏景的市民较多。

登山步道区的活动类型以散步、闲坐、跑步等为主,环境安谧,方便私密交流的开展。

3.2.2竖向空间

对在不同高程的空间的使用者行为活动进行统计得出(图8),相对高程较低的硬质广场是各个年龄段人群的主要活动地。儿童青睐于在相对高程较低的入口广场、游乐活动区活动;青年人喜爱沿着环湖栈道和登山步道散步和交谈;中老年群体则偏向于在广场、栈道散步、闲坐、跳舞,部分中老年女性热衷于在硬质地面、面积较大的广场区跳舞。

此外,在高差不同的空间中,开展运动健身类和休闲游憩类行为的使用者数量存在差异。对于广场舞、轮滑、放风筝等运动健身类来说,平坦地形的使用者密度大于相对高差大的区域;对于闲坐、私密交流、赏景等休闲游憩类来说,相对高差大的区域使用者密度略大于平坦地形。地形高差较大的山体形成了天然屏障,减弱了噪声的传播,显得山上格外清幽,且山上的平台和亭子吸引不少人停留赏景。依地形而建的台阶,巧妙地将亭子和山景融为一体,并在一定程度上阻碍了放风筝、跳绳、轮滑等市民的进入(图9)。

4總结与建议

研究表明,在南山公园中不同年龄段的使用者行为特征和空间偏好存在差异。儿童的活动类型丰富多样,青年人多选择在公园内散步、闲坐、休憩或陪伴家人,中老年群体的行为偏好差异化明显。使用者的使用时段差异明显,14:00—16:00是人流量的高峰期。散步是各区域人群的主要活动,不同区域间的活动类型存在差异,如跳广场舞、轮滑、推婴儿车、放风筝的使用者多选择在硬化面积较大、场地平整、空间开敞、可达性较高的入口广场区;游乐活动区的服务设施较为丰富,成为亲子活动的主要区域;环湖栈道区观赏性花卉的种植吸引了人群驻足观花。高程较高的山景区多是静态休憩活动的空间,使用者密度低于高程较低的入口广场区。使用者的时空行为和空间偏好可能还受到季节、天气等因素的影响,这需要在以后的研究中进一步讨论。

基于调查结果,对南山公园提出优化建议如下:

1)保障不同功能区域间的空间边界感。游乐活动区是儿童游憩的首选之地,应适当增设休憩设施和健身器材,让在旁边等候的家长也有放松的空间。入口广场区在保障中老年群体的广场舞空间的同时,可适当增设标志性景观小品,丰富地面铺装的肌理和质感,提升广场趣味性和空间参与度。同时注重半公共或者半私密空间的营造,提供邻里之间交流的空间,将不同行为群体间的影响降至最低。登山步道区可适当增设提示牌,对跑步健身的人群给予提醒。环湖栈道区的亭、桥、栈道闲坐人群较多,可适当增加观赏性植物的种植,提高空间的吸引力。针对广场舞噪音及空间冲突问题,建议筛选出离周边居住区一定距离以外的综合公园单独划定广场舞区域,综合考虑附近中老年群体数量和增长率,来确定广场舞区域面积,四周环植隔音林以减弱噪音。

2)适当增加趣味设施和无障碍设施的使用。观察统计得到,8:00—15:00南山公园入口广场区出游人群以3人及以下的家庭出游为主(96.61%),故可适当增设趣味亲子互动设施,让公园成为亲子感情联络的渠道。随着人口老龄化的加速到来和二胎政策的全面放开,预测公园里中老年人和儿童数量将增多,还有一些手推婴儿车的父母。考虑到这些人群的需求,应适当增加无障碍设施和人性化设计,如增设无障碍坡道和扶手、安全护栏、无障碍设施标识、地面安全警示提示贴,对公厕进行无障碍提升改造等。

3)进一步发挥公园的宣传媒介和科普教育功能。公园作为人流量很大的公共休憩空间,具有公众宣传交流的功能。可在广场区适当位置增设宣传栏,宣传好人好事,普及法制政策、节约环保、消防安全等方面知识,也可通过增设主题景观小品等软性植入的方式达到宣传效果。南山公园植物种类丰富,涵盖乔木、灌木、草本植物、水生植物等多种类型,应增加树种识别教育,如设置树木简介牌、招募科普讲解志愿者等,让公园使用者在游玩的同时,增加科学知识。

注:图片为作者自摄自绘。

参考文献:

[1] 屠荆清. 空间组成对使用者行为影响之研究——以台北市大安森林公园为例[J]. 风景园林,2017(11):113-117.

[2] 姜嘉琦,金荷仙,陈高敏,等. 杭州3个社区公园绿地使用者构成与时空行为研究[J]. 浙江林业科技,2020,40(2):98-104.

[3] 陈筝,孟钰. 面向公众健康的城市公园景观体验及游憩行为研究[J]. 风景园林,2020,27(9):50-56.

[4] 王琳,白艳. 基于网络点评的城市公园使用后评价研究——以合肥大蜀山森林公园为例[J]. 中国园林,2020,36(6):60-65.

[5] 胡立辉,李树华,吴菲,等. 基于有效使用频率的公共空间无障碍设施定量化研究——以北京奥林匹克公园中心区为例[J]. 中国园林,2018,34(9):63-68.

[6] 张樱子,曾庆丹. 拉萨市宗角禄康公园休闲空间构成及行为研究[J]. 建筑学报,2018(2):55-61.

[7] 李利,赵一丹,周卫玲. 基于地形分类的景观空间与行为活动的关联性研究——以榆林市沙河公园为例[J]. 北京建筑大学学报,2020,36(1):24-31.

[8] 刘瑞雪,许晓雪,陈龙清. 基于使用行为的城市公园植物景观空间调查研究——以深圳湾滨海公园为例[J]. 中国园林,2019,35(4):123-128.

[9] 戴菲,章俊华. 规划设计学中的调查方法4——行动观察法[J]. 中国园林,2009,25(2):55-59.

[10] 邓晔也,王春连. 城市湿地公园使用者评价的影响因素及其行为偏好——以宜昌运河公园为例[J]. 生态学报,2019,39(16):5988-6000.

作者简介:

盛晗/1995年生/女/安徽颍上人/硕士/宁国经济技术开发区管理委员会(宣城 242300)/助理工程师/专业方向为风景园林规划与设计、城乡规划与设计