祁剧流传的另一面:作为一种非观赏性存在的意义

2021-09-14陈仲庚

摘 要:祁剧在它的发展初期,是观赏性存在与非观赏性存在同时并存的,亦即是“酬神”与“娱人”的功能并重。这种“并存”“并重”,也就是将观赏性与民俗性结合在一起。人们的审美趣味是趋新的,因而带来了审美对象的变化性,导致祁剧“娱人”演出的式微;民俗习惯是守旧的、稳定的,因而带来了“演出习俗”的持久性,使得祁剧的“酬神”演出经久不息。因为这种“演戏习俗”往往是与“慎终追远”的民俗祭祀活动结合在一起的;而民俗祭祀活动,既可以强化民族心理认同,也是个人与家族融合的情感寄托所在,是个人、家族、国家三者结合的中介,因而是不可缺失的。“酬神”戏作为祖先祭祀活动的一部分,也正是祁剧作为非观赏性存在的价值和意义所在。

关键词:祁剧;“酬神”功能;非观赏性存在;民俗性价值

祁剧作为一种舞台艺术,因观众而兴,赖观众而存,这应该是天经地义、不可移易的,世界上不会有哪一种舞台艺术能够脱离观众而独立存在。然而,笔者近年来在考察祁剧流传的过程中,却发现了一种奇怪的现象,有些地方在祠堂上演的“还愿戏”,可以连续上演一个月、两个月,观众却寥寥无几,常常是台下的观众还没有台上的演员多,有时甚至空无一人,仅是面对祠堂里的“祖先牌位”,戏也照演不误。这就不能让人产生疑惑:祁剧可以不为观众而演?或者说,在某种特定情境下,祁剧可以脱离观众而独立存在?这一奇特现象,确实很值得深思和研究。

一、祁剧流传:“娱人”功能衰减与“酬神”功能持续

祁剧的演出竟然没有观众,这也是当今才有的现象。从祁剧发展演变的历史看,也曾经历了由盛而衰的过程,它的诞生和兴盛,肯定离不开观众的热情追捧。

“中国的传统戏曲,确曾有过自己的黄金时代,在它鼎盛时期所产生的那种普泛而耐久的艺术魅力,足可使世界上其他种类的艺术黯然失色。这绝非夸张之词,假如我们能够让历史的‘拷贝再倒回几十年,便不难看到这样的事实:

城市剧院场场爆满,有人为买一张戏票竟不怕通宵排队;一些戏迷对同一个剧目可以一而再、再而三地看下去,甚至有因看戏把家产看穷的。

农村的露天剧场也是人山人海,无论男女老少都表现了对戏曲的极大热情;一些老年戏迷,自带凳子,追着巡回演出的戏班子,竟不惜跑几里、十几里山路,去看他们已经看过多少遍的‘大戏。”{1}

这是笔者在20世纪80年代所写的一篇论文的开头部分,文中所描述的现象,其实就是本人所见所闻所经历过的。文中所提到的“传统戏曲”或“大戏”,其实就是“祁剧”。所谓“城市剧院”,也就是祁阳县城的祁剧团;所谓“农村的露天剧场”,也就是我们家乡的情况。当时,各种不同级别的祁剧团时不时地会来“公社”演出,我们“公社”有一个固定舞台,那是一个“陈氏宗祠”,中间的“过堂屋”和后面的“正堂屋”全部被拆除,建成了一个很大的晒谷场,可以供两个生产队在水稻收割时晒谷之用;这里也是“公社”召开群众大会的地方,可以站五六千人。在这样的地方演祁剧,如果是县里来的戏班子,去得晚了肯定挤不进去,找不到站立的地方;如果是区里或其他公社来的戏班子,去晚了可以在外围看看“边戏”;如果是大队(现在的村级)的戏班子,才有可能搬条凳子坐着从容地看戏。在“区政府”的演出则有一个大礼堂,笔者曾跟随几个大孩子也想去凑凑热闹,结果连趴窗户的机会都没有,只能在屋外听点响声。即便如此,还是久久不愿离去,总想找机会能进去看上一眼。回想小时候背着一条长凳跟着大人去“追戏”,那份执着与沉迷,在今天看来简直是不可思议。这大概也是因为当时能供人欣赏的审美对象太少,从而导致人们的“审美饥渴”。相对于今天而言,审美对象太多太滥,导致人们“审美疲劳”乃至产生“审美厌食症”,于是将打牌、打麻将作为唯一的娱乐消遣。这究竟是审美的进步抑或是倒退?

還有一组数据或许更能说明问题,根据刘回春《祁剧志》的记载:“祁剧流行地区甚广,省内流行于今衡阳、邵阳、零陵、郴州、怀化等五地(市)区;在省外流行于桂、粤、赣、闽诸省的部分县市。”{2} 在这些流行的区域,作为演艺团体的科班林立、剧团云集,就湖南省而言,不仅有省级、地(市)级、县级祁剧团,有些乡镇也有自己的祁剧团,如祁东县归阳镇、邵阳县白仓镇、洞口县高沙镇、江永县桃川镇等业余祁剧团。甚至有些村里也有自己的祁剧团,如江永县桃川镇的潇江村祁剧团,团长蒋月清还担任了江永祁剧协会会长,他联系一些老演员,至今仍在演出。再如蓝山县新圩镇上清涵村,不仅有祁剧团,还有自己的演出礼堂,1951年剧团成立时有演员50多人,现在仍有30余人在坚持演出,团长廖昌盛兼导演,是该剧团的核心人物。尤为突出的是祁阳白水镇两江村祁剧团,1950—1980年代曾十分兴盛,参演人员有40多人,角色行当齐全,器乐门类齐备。至今仍有人以祁剧为业,如周福贵、黄菊英夫妇组建了“祁阳白水福贵祁剧演艺公司”,常年在当地和外地演出。这些剧团的存在,都是凭借演出市场而生存,足可说明祁剧受欢迎的程度。

祁剧的流传和兴盛,从一开始就发挥了“两条腿走路”的特长:一是观赏性存在,依托于广大观众;二是非观赏性存在,依托于民间演戏习俗。

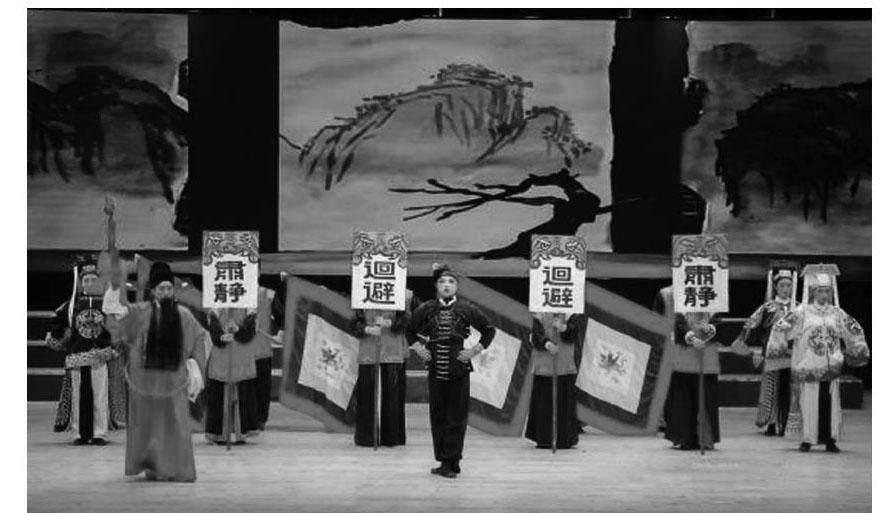

刘回春认为:“祁剧在本世纪二十年代以前,多活动于农村集镇。为适应时令节日、庙会墟集、酬神还愿、喜庆寿诞、集市贸易等民俗活动,演戏酬神娱人,也相沿成习,形成惯例及某些定规。”{3} 刘回春所说的“本世纪”,显然是指“20世纪”,与当今的“本世纪二十年代”相比较,已经过去了一百年。在这一百年的历史进程中,社会生活发生了天翻地覆的变化,人们的审美观念也发生了天翻地覆的变化;而祁剧的发展,似乎未能跟上时代变化的步伐:它不是随着时代的发展而兴盛,相反,逐步走向了式微乃至衰落。但这种衰落,却又有它的特殊性:作为一种观赏性存在,祁剧确实衰落了,因为喜爱它的观众已经大为减少;作为一种非观赏性存在,祁剧却又在持续上演,几乎看不出衰落的迹象。按照刘回春的说法,祁剧的演出本就具有两方面功能,亦即“酬神”与“娱人”兼备。“娱人”功能,因观众审美兴趣的转移,其影响面大为减少,作用力大为降低,确实已经从兴盛走向了衰落;“酬神”功能,则因民间习俗的延续,演出仍在进行,从形式上来看,则是从兴盛转向了持续。或许在今后相当长的一段时间内,“酬神”戏将成为祁剧存在的一种主要形式。

二、原因探寻:审美的变化性与民俗的持久性

无疑,祁剧在它的发展初期,是观赏性存在与非观赏性存在同时并存的,亦即是“酬神”与“娱人”的功能并重。这种“并存”“并重”,也就是将观赏性与民俗性结合在一起。作为“娱人”的观赏性存在,这是一切戏剧所共有的特征,古今中外概莫能外;作为“酬神”的民俗性存在,则是祁剧所特有的。

正如刘回春所言,祁剧在其发展过程中,在20世纪20年代以前,“多活动于农村集镇”。其实,即使在此后一百余年的时间内,一些中小城市虽然已经有了各自的祁剧团,但祁剧流传的主要区域依然是在农村集镇,这一状况直到今天仍未改变。这也就意味着,祁剧与农村集镇各种乡风民俗的结合,具有天然的优势。似京剧、昆剧等高雅戏曲,多流行于城市,很难与农村的民间习俗相结合;似花鼓戏、采茶戏等民间“小戏”,与农村生活结合紧密,在“娱人”演出方面很有优势,但作为“酬神”演出则不合适,特别是民间的“庙会戏”“还愿戏”之类,绝不会点演这样的“小戏”。而祁剧作为民间尊奉的“大戏”,所表现的多是重大而严肃的主题,最适宜在此类场合演出,这就是它的天然优势所在。

与农村的民间习俗结合,为祁剧开辟了另外一条生存之道。回顾20世纪20年代以来的百年时间,因科学技术的快速发展,带来了审美对象的日新月异,先是因光电技术的发展,带来了电影艺术的盛极一时;后是电子技术的发展,电视艺术爆红世界;而随着网络技术的发展,各类“直播”风起云涌,又将人们的审美带向了分散化、碎片化……将来,人们的审美还会有怎样的发展变化?现在还很难预测。

未来的审美变化虽然难以预测,但有一点似乎令人感到欣慰,这就是传统艺术的回归已经曙光再现。这首先得力于党的十八大之后文化政策的引导,中央电视台相继推出了“中华成语大会”“中华诗词大会”;国务院自2006年批准命名了“第一批国家级非物质文化遗产名录”之后,至今已推出“第七批”,祁剧亦于2008年被批准列入“第二批国家级非物质文化遗产名录”(遗产编号Ⅳ-128)。这些措施,对于继承和发扬民族优秀文化传统、增进民族团结和维护国家统一、增强民族自信心和凝聚力、促进社会主义精神文明建设等都具有重要而深远的意义。对祁剧的传承和发展而言,则更是一次难得的复兴机会。

祁剧复兴的最早征兆,则是“民间演戏习俗”的再度兴起。根据刘回春的归纳总结,“民间演戏习俗”有庙会戏、还愿戏、求雨戏、喜庆戏、彩堂戏等诸多类型{4}。这样的“演戏习俗”,曾因“破四旧”的缘故而一度中断,近年来又重新回归,尤其是“庙会戏”和“還愿戏”,已经在祁剧流传的区域再度“风行”起来。

笔者近几年致力于“祁剧流布与传承”的考察调研,对“庙会戏”和“还愿戏”的演出状况颇有感触。2019年6月11—14日(农历5月9—12日),笔者与湖南科技学院音乐与舞蹈学院的邹林波院长等一行8人,到广西恭城县县城参观考察了“关帝庙会”。恭城瑶乡从明清时期开始,每年农历的5月12日(关公诞辰日)就有举行关帝庙会的习俗,自5月9日开始,广大民众自发地到武庙烧香祭拜,祈求风调雨顺,五谷丰登。特别是5月12日上午,恭城各族人民十万余众齐聚县城文武广场,将关帝像请上神台,按照传统礼制举行庄重的祭祀仪式,并抬着关帝塑像进行巡游活动。与此同时,武庙舞台上要上演四天祁剧。前殿舞台上在上演祁剧,经过前殿到正殿烧香祭拜关公的民众络绎不绝,需要有人维持秩序,从右边的侧门进,从左边的侧门出,但却很少有人留下来看戏,舞台下稀稀拉拉的仅有几十位老人。可见这样的“庙会戏”主要是为了“酬神”,而不能“娱人”,吸引不了当下的观众。

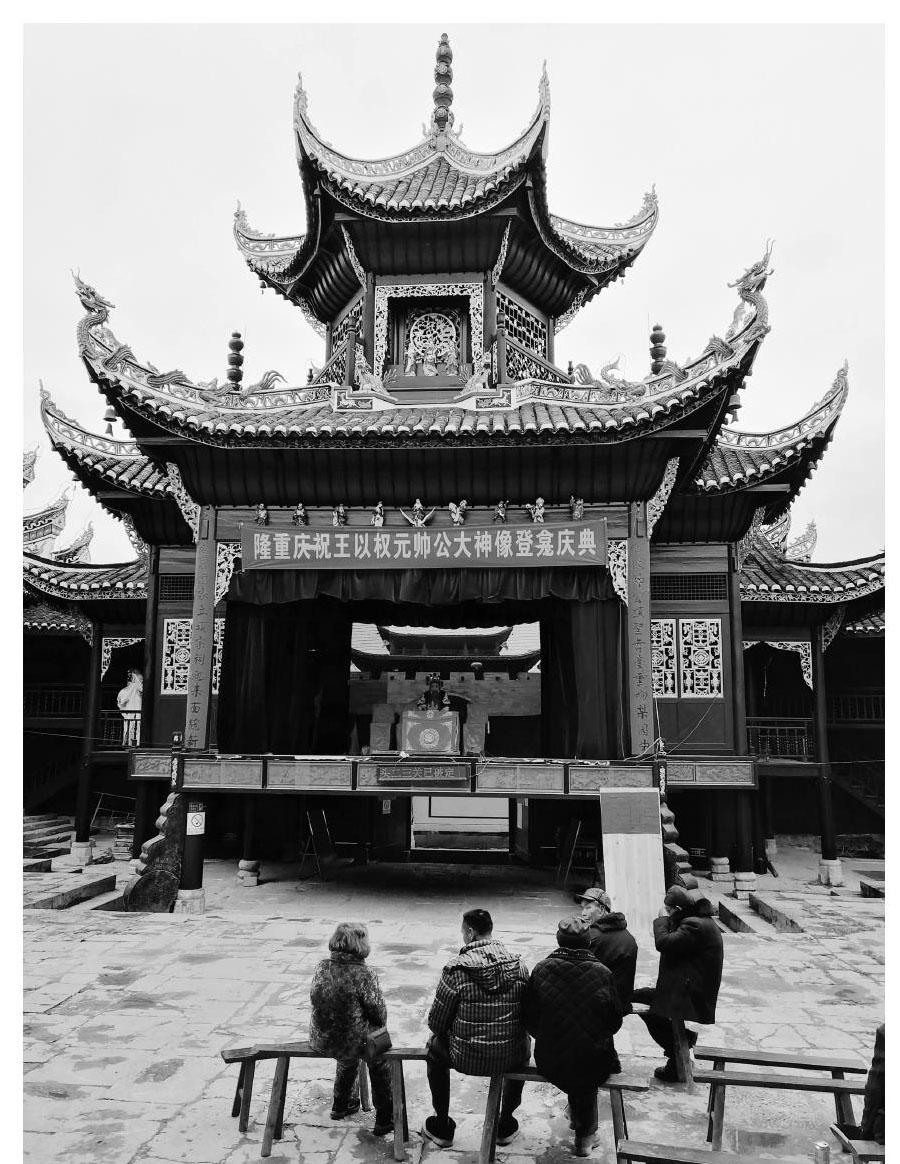

“还愿戏”则主要是在宗族祠堂上演。2021年3月19—21日,笔者与邹林波院长一行10人,到邵阳市洞口、隆回等县考察调研祁剧传承情况。其时,洞口县石江镇江潭村王氏宗祠的戏台上正在上演祁剧。“王氏宗祠”又称“王元帅宫”,前临黄泥江,后倚月形山,是一座由三进正房、二侧厢房组成的四合院。院落座西朝东,平面为长方形,台基依山而建,中轴线上依次为大门、戏楼、看戏坪、中堂、后堂,两侧为厢房。面阔39.4米,进深56.5米,占地面积2226.1平方米。据传王元帅宫是王氏族人为纪念王以权元帅而修建的。明朝初年,朱元璋任命王以权为当朝元帅,统领三军。这是洞口县有史以来朝廷任命的最高级别的官员。王以权元帅逝世后,王氏族人为纪念这位英雄,集资兴建了气势磅礴的王元帅宫。2002年,湖南省人民政府公布“王元帅宫”为省级文物保护单位;2013年,国务院以“王氏宗祠”为名公布为全国重点文物保护单位。尤为重要的是,王氏族人为纪念这位祖先,每年从农历正月初四到三月初一,要连续上演60多天祁剧。演出场次是每天上午、下午各一场,演出经费是每天六千元。除第一天和最后一天的演出经费由“王氏宗祠管委会”出资外,其余天数均为“还愿戏”,一般是头一年祭拜祖先时许下愿望,如能实现,第二年为“酬谢祖先”即出资在祠堂演出祁剧一天,就此“还愿”。3月20日,一位30来岁的小伙子特意从深圳赶回来,因为这一天恰好是他们家的“还愿戏”,中午还宴请了演员和祠堂管理人员,包括演戏的钱,他一共花费了一万多元。这是比较客气的“还愿者”,一般只付演出费,并不宴请。笔者私下采访了小伙子,问他是不是因为愿望实现了很高兴,他说愿望并未实现,但“既然在祖先灵前许了愿,就得诚心诚意地还愿,让祖先高兴、大家高兴,说不定以后还真能如愿”——这大概就是俗话所说的“心诚则灵”的真实涵义吧!如此看来,“还愿戏”不仅仅是一个“许愿—如愿—还愿”的行为过程,更是一个强化人的诚信、协调人际关系的思想素质提升过程。

3月21日,考察组一行还考察了洞口县山门镇的尹氏宗祠,该宗祠位于岩门村的中心位置,风景秀丽,历史悠久,也是全国重点文物保护单位,由正中牌楼、戏楼、中堂、神主堂及两侧厢房组成四合大院,占地面积2618平方米,较江潭村王氏宗祠更大。抗战时期,尹氏宗祠还是黄埔军校第二分校第十四军官总队旧址。这里每年也有“还愿戏”,时间是农历四月,演出天数是一个月。我们去考察时,尚未到演出时间,但出资人的姓名和照片已张贴在墙上,人数是32人,演出34天(加上“祠堂管委会”出资的两天),连续演出的时间也不短。如此看来,“还愿戏”在民间的演出并非个别现象,而具有普遍性规律。

“还愿戏”演出的场次很多,但看戏的观众却很少。我们在王氏宗祠考察的两天里,注意到看戏的观众最多时也就20来人,最少时只有3—5人,总之是台下的观众不如台上的演员多。即便是有些村民来到了祠堂,也是在两边的厢房打牌。问他们为什么不看戏,他们说每年是同样的演员,演出是同样的戏,近十年来年年如此,已经看腻了。问祠堂的管理者为什么不请另外的剧团来演,他们说价钱上谈不拢。的确,这个剧团的演出费是最低的,别的剧团演一场就要六千甚至上万的。“还愿戏”反正是“酬神”,并不是“娱人”,不需要观众的“捧场”,所以也就不考虑观众是否“看腻”的问题。从这里,我们也可以找到祁剧作为一种非观赏性存在能够长久持续的原因:人们的审美趣味是趋新的,因而带来了审美对象的变化性;民俗习惯是守旧的、稳定的,因而带来了“演出习俗”的持久性。只要这种传统习俗具有继续存在的价值,祁剧的非观赏性存在就有持续发展的空间。

三、适应形式:松散而灵活的演艺团体

“酬神”戏与“娱人”戏还有一个最大的不同,那就是演出的“时令性”——无论是“庙会戏”或“还愿戏”,都是在特定的时段内才有演出,这就使得演员有时忙得难以应付,有时又空闲无事。为适应这种“时令性”演出的需求,民间松散型、灵活组合的演艺团体便应运而生。

从考察调研的情况看,无论是“庙会戏”或“还愿戏”,所请的剧团均是松散的民间演艺团体,空闲的时候,演员分散各忙自己的事;有戏的时候,听从团长的邀请集中起来。每次演出,会有一批稳定的骨干,也会有一些新成员的调整。这样既保证了演员队伍的稳定性,也给剧团提供了吐故纳新的机会。

2019年6月,广西恭城武庙庙会的祁剧演出,所请的剧团是“江华锦程祁剧团”,团长王湘琴同时又组建了“富川和春桂剧演艺中心”,因而她负责的演艺团队活跃于湘南和桂北两地,演出的剧目也可以祁剧和桂剧互换,因为“桂剧与祁剧相同剧目达百分之九十以上,声腔也有惊人的相似之处,祁、桂两剧种,均有高、昆、弹、吹、小调等声腔,又都以弹腔为主,弹腔剧目都占百分之八十以上”{5}。正因为桂剧与祁剧相同之处很多,所以祁剧与桂剧的转换可以无缝对接,祁剧演员和桂剧演员完全可以同台演出。在此次演员队伍中,也是祁剧演员与桂剧演员“混搭”而成:团长王湘琴是祁剧旦角,她丈夫朱勇生是丑角,他本是祁剧演员,后来调入“富川民族艺术团”演桂剧,属于该艺术团的桂剧演员还有一位净角和一位旦角;在骨干队伍中,除三位桂剧演员外,其他均是祁剧演员,两位正生来自江华和宁远,老生来自江永,小生来自东安;上文提到的“祁阳白水福贵祁剧演艺公司”负责人两夫妻也参加了此次演出,妻子黄菊英饰演旦角,丈夫周福贵身兼鼓师和琴师两任。这一现象可以说明两个问题:一是这种民间剧团的演员来源很“杂”,不仅来源于不同的地方,甚至来源于不同的剧种;二是演员的适应性很强,舞台经验已相当熟练,虽然是“混搭”起来的演出班子,却不需要排練,凑在一起就可以演出。

洞口石江镇江潭村王氏宗祠“还愿戏”所请的剧团是“隆回凌云祁剧团”,团长周凌云出生于祁剧世家,父亲和公公都是祁剧演员,她和丈夫也是祁剧演员,他们的下一代略有不同,儿子是湖南湘剧团演员,女儿是湖南祁剧院演员。她自己近些年来已经很少登台演出,但热心于组织、推动祁剧的演出,因而组建了“凌云祁剧团”。这个剧团的演员队伍,相对于“江华锦程祁剧团”来说更趋稳定性,主要来源于邵阳的隆回、洞口、新宁、邵东四县,此次仅有一位演员来自于邵阳之外,是永州宁远的一位女武小生;在其他场次的演出中,还有祁阳、祁东的几位演员也经常加入该剧团的演出。当然,即使是本地的演员,其演员名单也并非是固定的,每次也会有变化;其管理方式则与“江华锦程祁剧团”完全相同,有戏演时召之即来,无戏演时挥之即去。

剧团不会将演员名单固定化,演员也不会将自己固定于某一个剧团,亦即剧团可以灵活地选择演员,演员也可以灵活地选择剧团,这种双向选择的“灵活性”,基本上形成了“定制”,乃至于想要改变都很难。3月20日上午,我们到隆回县城专门采访了“隆回尊博祁剧团”团长刘坤来,他同时还是“隆回县尊博传统文化传媒有限公司”的股东。民间祁剧团的团长一般都是演员或演员出身,刘团长则不是。他开始想要用公司化管理的模式来管理剧团,平时给演员发基本工资,演出时则按演出收益提成;没有演出时则在家排练,他还特意请了一批祁剧界有名望的演员来当教练。剧团组成之初,还在排练的过程中,突然在某一天很多人就不见了,打电话质问他们为什么不假外出?他们的回答几乎千篇一律:“我们不会吊死在一棵树上,你那点固定工资不够养家糊口,必须要参加其他剧团的演出。”因此,演员与剧团的关系,至多签一个演出合同,不会签劳务归属合同。作为民间剧团,不能不注重经济效益,也养不起固定的演员——“酬神”戏演出的“时令性”,决定了剧团与演员双向选择的“灵活性”,因为无论是剧团或演员,都必须积极主动地去寻找适合于自己的市场,否则就难以生存,这是由市场规律所决定的,不可违背。最后,刘坤来团长也只好放弃自己的想法,以适应“酬神”戏演艺市场的需求。

四、存在意义:“慎终追远,民德归厚矣”

在现代社会,“酬神”之类的演戏习俗,对祁剧的生存和发展确实具有极为重要的意义,但这种“演戏习俗”相对于现代生活而言,是否还有存在的价值和意义?答案应该是肯定的。因为这种“演戏习俗”往往是与“慎终追远”的民俗祭祀活动结合在一起的;而民俗祭祀活动,既可以强化民族心理认同,也是个人与家族融合的情感寄托所在,是个人、家族、国家三者结合的中介,因而是不可缺失的。

《论语》载:“曾子曰:‘慎终追远,民德归厚矣。”这里的“慎终”,就是要求对父母去世的丧事要慎重对待,“追远”则是对祖先的祭祀。古人认为,只要将这两件大事做好了,“那么民风就能淳厚,人们就能少做错事”{6}。

首先,“追远”是民族心理认同的基础。上古时期,“国之大事,在祀与戎”,祭祀之所以成为国家的头等大事,其原因也就是要求得全体国民的心理认同。《国语》载:“故有虞氏禘黄帝而祖颛顼,郊尧而宗舜;夏后氏禘黄帝而祖颛顼,郊鲧而宗禹……”也就是说,舜帝的后裔有虞氏族人在祭祀祖先尧和舜时,还要祭祀华夏部族的共同祖先黄帝、颛顼;夏朝人在祭祀祖先鲧和禹时,也要祭祀黄帝、颛顼……以此类推,这种祭祀为后来历朝历代的祭祖开创了先河,如商、周乃至于秦、楚都是如此,都把黄帝或颛顼作为自己的始祖祭祀。屈原的《离骚》一开头就说“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸”。屈原称自己是“帝高阳”的后裔,“高阳”就是颛顼,也就是说,楚人也是追认颛顼为祖先的。秦国的先人发迹于甘肃,楚国的先人发迹于汉水流域,一南一北相距几千里,但他们都认黄帝、颛顼等“五帝”为共同的祖先。从历史意义说,这种追溯的最后结果,就是全体中华民族都认为自己是炎黄子孙。这种共同心理的形成,不仅使中华民族形成为统一的族群,也使中国形成为大一统的国度。中华民族作为炎黄子孙的心理认同,是促进和维护和平统一的坚强基础,这是看不见的心理长城,是打不烂、摧不垮的心理长城。而对共同祖先的祭祀,正是强化这种心理长城的有效手段。

其次,“追远”的祖先崇拜,也是家族认同的情感寄托所在。人是群居的动物,无论是物质需要或是精神寄托,都必须有所归属;而且,从某种意义說,精神寄托甚至更重要。李景林认为:“古初文明时代的‘绝地天通,拉远了人与神的距离,使‘天具有了终极超越性的意义;而尊尊与亲亲的内在连续性,又使得这终极超越性的天,能于人各本孝思而‘追远的情感生活中得到不同层次的亲切体证。”{7}应该指出的是,这种“体证”不是一种枯燥的哲理思辨,而是一种温馨的情感认同;而且,“追远”不是一种“终极超越”,而是一种“原初回归”。我们从客居他乡的游子身上,或许可以更好地看到这种“体证”。游子们总是“低头思故乡”,他所思念的故乡、故土、故人,都带有“原初”的意义,因为他生于斯、长于斯,所以归属于斯。也正因为回归故土的情感过于强烈,使得他无法与他乡的群体从精神上很好地融合起来——强烈的归属感与强烈的拒斥心成正比,同时存在,同样强烈。再者,即使是被社会所抛弃的“浮浪者”,也仍然忘不了要找到自己的家族归宿,《阿Q正传》中住在土谷祠的阿Q,茕茕孑立,形影相吊,但他一定要说自己姓赵,从物质需要说,已无实际意义;从精神寄托说,则是试图在未庄显赫的家族中找到自己的归属,使自己飘泊的灵魂能得到赵氏家族的情感认同。而赵秀才说阿Q“不配姓赵”,同样是家族归属感使然,似阿Q之类的“浮浪者”,即使真的姓赵,也有可能被逐出家门,更何况阿Q本来不知姓甚名谁,赵秀才当然更不会允许他玷污赵氏家族的荣誉。在传统社会,逐出家门,就是对家族成员最严厉的惩罚,这也可以从反面证明,家族的情感认同、情感归宿,在中国人的心目中具有何等重要的地位。

因此,不管他(她)是什么人,只要他(她)心目中有国、有家,有家国情怀,就自然会“淳厚”“少做错事”,这就是“慎终追远,民德归厚”的价值和意义所在。现代人可以不相信灵魂,可以否认灵魂的存在,但民族心理认同、民族文化认同以及家族情感认同、个人情感归宿总是需要的,而且是必不可少的。诚如是,基于祖先祭祀的“演戏习俗”也就有它的存在价值和意义,与此相联系,“酬神”戏作为祖先祭祀活动的一部分,也有其存在的价值和意义,这同时也是祁剧作为非观赏性存在的价值和意义。

注释:

{1}陈仲庚:《传统戏曲:魅力的产生、失落与再生》,《零陵师专学报》1989年第1期。

{2}{3}{4}{5}刘回春编:《祁剧志》,见《湖南地方剧种志(一)》,湖南文艺出版社1988年版,第28页、第198页、第198—199页、第29—30页。

{6}迟宇宙:《慎终追远》,《商业生活》2010年第11期。

{7}李景林:《儒家的丧祭理论与终极关怀》,《中国社会科学》2004年第2期。

*本文系湖南省社科评审课题重点项目“‘湘漓文化带与湖南旅游新开拓研究”(项目编号:XSP17ZDI027)的阶段性成果。

(作者单位:湖南科技学院)

责任编辑 佘 晔