中国古代光学发展的文化引申探析

2021-09-10秦广明

秦广明

摘要:在中国近代光学诞生前,中国传统光学经历了缓慢发展,古人在长期对光的刻画中使光与我国古代人生存的精神活动相关联,衍生出了丰富的文化内涵。本文旨在研究和分析古代光学发展的文化引申,管窥出一些与光有关的中国传统文化要素,分析古代光学发展的实践和认识的历史局限性。

关键词:光学文化;传统光学;平面镜成像;阳燧

中图分类号:G05文献标识码:A文章编号:1673-7164(2021)05-0021-02

基金项目:吉林省科技战略与规划研究项目“中国光学文化研究”(编号:20200101074FG)。

从先民点燃第一堆篝火,人类就开始了对光的自觉利用,至19世纪末中国近代光学诞生前,中国传统光学经历了缓慢的、未间断的发展过程。光学的发展受中国文化实用理性的影响,没有形成光学的科学体系,但与生产生活相关的光学知识却得到了不断发展,尤其在光照、成影、平面镜成像等方面认识的深入,孕育了许多近代光学得以发展的元素。随着人们对光的认识不断深入,光的文化意义也逐渐与古代人民的精神生活相关联。本文旨在研究和分析古代传统光学发展的文化引申,识别出一些与光有关的中国传统文化要素,展现光学文化的逻辑行程。

一、“文人视角”下的传统光学现象解读

中国传统光学知识的呈现属于以想象性和猜测性为主的自然哲学体系,对光学现象的解读掺杂在历史、社会、思想、宗教和文化的记录中,以哲理形式被表述于历代成书的著作之中。一些精彩的光学知识表述并非出自纯粹的科技著作,而是出现在诗歌、游记等哲学篇章中,原因在于儒家文化在“道”与“器”“文”与“质”方面,多重前轻后。儒家思想成为中国社会的正统思想后,把科学技术对社会发展可能的积极促进作用降低,形成一种“重政务、轻自然、斥技艺”的价值观念,以致文献典籍中的自然现象、科学规律被轻描淡写,一笔带过,在其影响之下,中国古代光学没有形成一种专门学科。

“在古代甚至近代早期,科学与技术的关系是不大密切的。科学由一些有知识、有学问、有身份的人掌握,而技术则由一些无名的工匠传授。”[1]对光学现象的认识、光学知识的解读多出自具有“士人”底蕴的“文人群体”,他们具有较高的文化素养,有些是国家政治的参与者,是中国传统文化的创造者和传承者,他们虽然爱好钻研科学技术问题,但科学技术研究并非他们人生的第一要务,他们更多关注政治,更侧重于对文化的继承和创造。古代文人喜欢游历,“读万卷书,行万里路”,许多光学知识出现在文人游记、笔记中对传统光学现象记录解读时,必须理解作者的“文人视角”,只有深刻理解了文人的人生追求、精神世界、艺术审美的尚意宣情,才能更加深刻地理解中国古代传统光学现象。

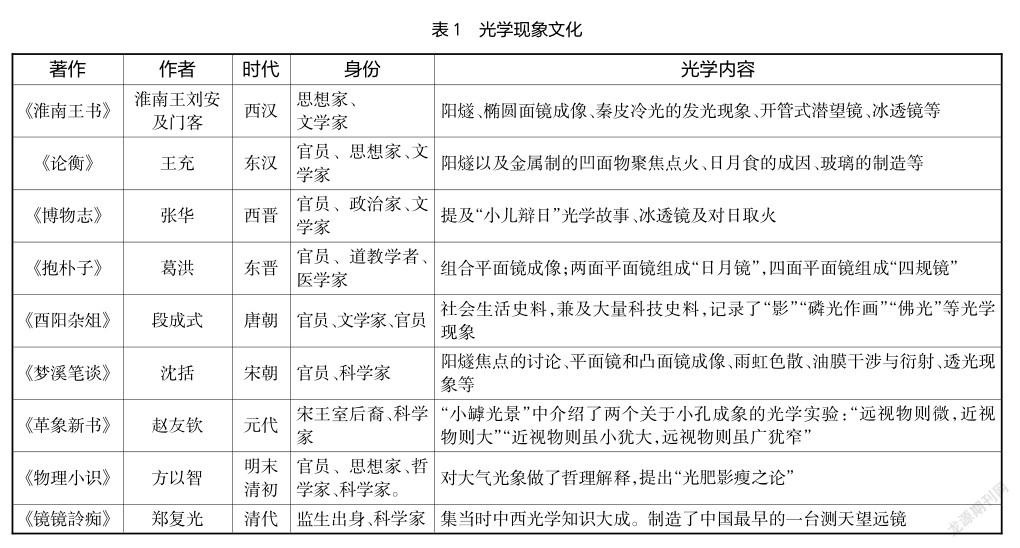

中国古代光学研究有着丰硕的成果,从《墨经》《考工记》《列子》《礼记》《淮南子》《博物志》《梦溪笔谈》一直到清朝的《镜镜詅痴》等书籍对光学现象和光学实验有着详细的记载[2]。这些书籍不仅仅在光学方面有所记载,而且在中国的文学史上也有着重要的地位。

二、对光源认识的文化引申

在古人对光照强弱的变化不能理解,对变化规律的认识模糊时,就产生了原始崇拜,太阳崇拜深植于古老中国人的文化观念,对塑造其社会和文化心理产生了重大影响,在文字、器物、传说中留下深深的烙印。从我们所知的文物来看,距今5000多年的河姆渡遗址、距今3000年左右的仰韶文化,以及后来的大汶口文化都将太阳作为原始图腾刻在陶器、象牙上,太阳被神化。《搜神记》中既有“后羿射日”的故事。殷墟出土的甲骨文中有许多关于“宾日”“出日”“入日”的记载,先民在日出、日落时,都对太阳作揖、跪拜,古人在《诗经》里就发出“杲杲日出”的咏叹。《周易·系辞传》云:“悬象著明,莫大乎日月。”《古微书·孝经绅》说:“日中则光溢,日神五色,明照四方。”[3]

古代人能够认识和利用的,除自然光源外,更多的是灯烛一类的人造光源。人类的第一堆篝火就是第一个人造光源,从先民学会用火和保存火,就开始了对火的崇拜,这几乎是各个民族共同存在的文化现象。古时人们在行军或打猎时,总是随身带有取火器,《礼记》中就有“左佩金燧”“右佩木燧”的记载,表明晴天时用金燧取火,阴天时用木燧钻木取火。阳燧取火是人类利用光学仪器会聚太阳能的一大先驱。《周礼·秋官·司氏》“司氏掌以夫遂取明火于日”。郑玄注:“夫遂,阳遂也”。阳燧是一种利用日光取火的凹面铜镜,所取火来自太阳,故称“明火”。

与火烛相关的文化现象也属于光学现象的文化衍生,历代史籍均有所记载(表1)。火背后隐藏了丰富的文化意义。至今在我国南方一些偏远山区、少数民族依然延续着一家人围绕火塘做饭、聚餐的习俗,一些最为隆重的祭祀,只能在火塘边进行,火塘传承整个家庭的家族关系与生活敬仰。

三、光的宗教含义

铜镜、灯和烛火作为光学应用的物质载体,常被佛教和道教用作法器,来说明其教义,例如神话传说中的宝莲灯、《红楼梦》中的铜镜风月宝鉴等。佛教将光引申为内心的光明,灯在佛教中表示智慧光明,灯火能照亮暗夜,也能照亮世间痴暗,以自心本有的智慧的光明破除内心的黑暗。将师父传法于弟子,称为传灯,元代刘壎《隐居通议·骈俪三》:“心印法灯,尽向眼前了彻。”中国传统光学最精华的文化亮点是对各种青铜镜的创造使用,镜子是光学产生和发展的物质载体,由于中国古代玻璃业不发达,传統的中国镜是指铜镜,《淮南子》中对铜镜的描述“鬓眉微毫可得而察”,由此可见铜镜在古代因其清晰的成像特性成为百姓生活中的常备用品,由此也引发了对镜子成像理论的探讨。

镜面对称成为中国传统文化观点之一,南北朝王孝礼的《咏镜诗》:“可怜不自识,终尔因镜中。分眉一等翠,对面两边红。”说明镜两边的人与像成镜面对称,由此引申出镜子能够沟通人、神与自然之间的关系。铜镜驱邪功能的产生,就其文化思想背景而言,是汉代谶纬学说与道教结合的产物[4]。中国古代认为镜具有“勿藏私”的特性,铜镜与道教文化联系密切,常被用作法器,道家以道统技的科学技术思想为中国古代科学技术的中华民族特色的形成提供了思想和思维方式的基础。铜镜在中国的风水学中一直沿用至今,许多地区直到今天会将一块小圆镜镶在大门顶端中间部位,具辟邪镇宅化煞之用,只不过镜子的材料已由熟铜变成了玻璃。

四、审美和诗性角度的传播

我国的诗词文化弥漫在我国文化的每一个环节中,我国古代最优秀的人绝大部分都在吟诗作赋,他们从审美角度、诗性角度描写了光对自然、生命和哲理的作用,诗词文化离不开对光的描写和赞美。在成语、俗语和古诗词中渗透了很多传统光学知识,如诗人高骈在《山亭夏日》“绿树浓阴夏日长,楼台倒影入池塘”。诗句描写了光的反射现象,“浓阴”是光沿直线传播遇到障碍物形成的阴影,“倒影”则是光反射时的成像。诗人们在观察日常生活、自然现象时候将蕴藏无穷奥妙的光学知识、光学情境用简洁的、唯美的诗性语言表达,使光学知识的传播更富有生机、朗朗上口,如《长歌行》“青青园中葵,朝露待日晞。阳春布德泽,万物生光辉。”表现出古人高超的智力与语言的结合。理解这些光学知识的前提和关键是要理解修辞音韵,文从字顺,因理解的不同,使解读发生过很多大胆的猜想与讨论。源于对语言的独特理解,甚至在以后的注疏中被涂改的面目全非。《墨经》两千多年来,辗转刻抄,造成了独撰和篡改,令人费解。

参考文献:

[1]吴国盛.科学的历程:第二版[M].北京:北京大学出版社,2002.

[2]梁漱溟.中国文化要义[M].上海:上海人民出版社,2005.

[3]W.C.丹皮尔.科学史及其与哲学和宗教的关系[M].桂林:广西师范大学出版社,2001.

[4]朱辉.利用我国古代光学成就,提高《光学》教学效果[J].科技信息,2010(22):412.

[5](明)孙殼.古微书曲[M].济南:山东友谊出版社,1990:556.

(责任编辑:莫唯然)