稻田种养模式对农田生态环境的影响分析

2021-09-05焦文献陈灿黄璜

焦文献,陈灿,2∗,黄璜,2∗

(1 湖南农业大学农学院,长沙 410128;2 湖南省稻田生态种养工程技术研究中心,长沙 410128)

在水稻生产过程中,化肥、农药、除草剂等有害物质的大量使用对环境造成了一定的污染,影响土壤的理化性质,并且这些有害物质会不同程度的残留在稻谷中,影响其品质,进而威胁人体健康。因此,在节约资源、保护环境的前提下,生态种养逐渐受到越来越多的关注。前人研究表明,种养模式可对农田环境产生积极影响,但由于养殖的动物种类和数量不同,导致其影响程度存在差异。例如孟祥杰等分析了稻田不同种养模式对土壤肥力的影响,各种模式的影响表现为稻蛙>稻鸭>稻虾>稻金鱼>稻蟹[1]。强润等分析了稻田不同种养模式对病虫草害的影响,发现稻鸭模式的总体防治效果优于稻鱼、稻鳖等模式[2]。这些研究都是选择从某一个方面对多种形式的种养模式进行比较,并不能全面反映不同种养模式在改善农田环境方面的效果差异。本文通过整理多个种养模式的相关数据,从土壤理化性质、土壤微生物、土壤酶活性等方面对生态种养模式进行系统的比较分析,明确种养模式对农田环境的影响程度,以便于更清楚地认识种养模式在农业生产上所发挥的积极作用。

1 不同稻田种养模式对农田土壤环境的影响

1.1 对土壤肥力的影响

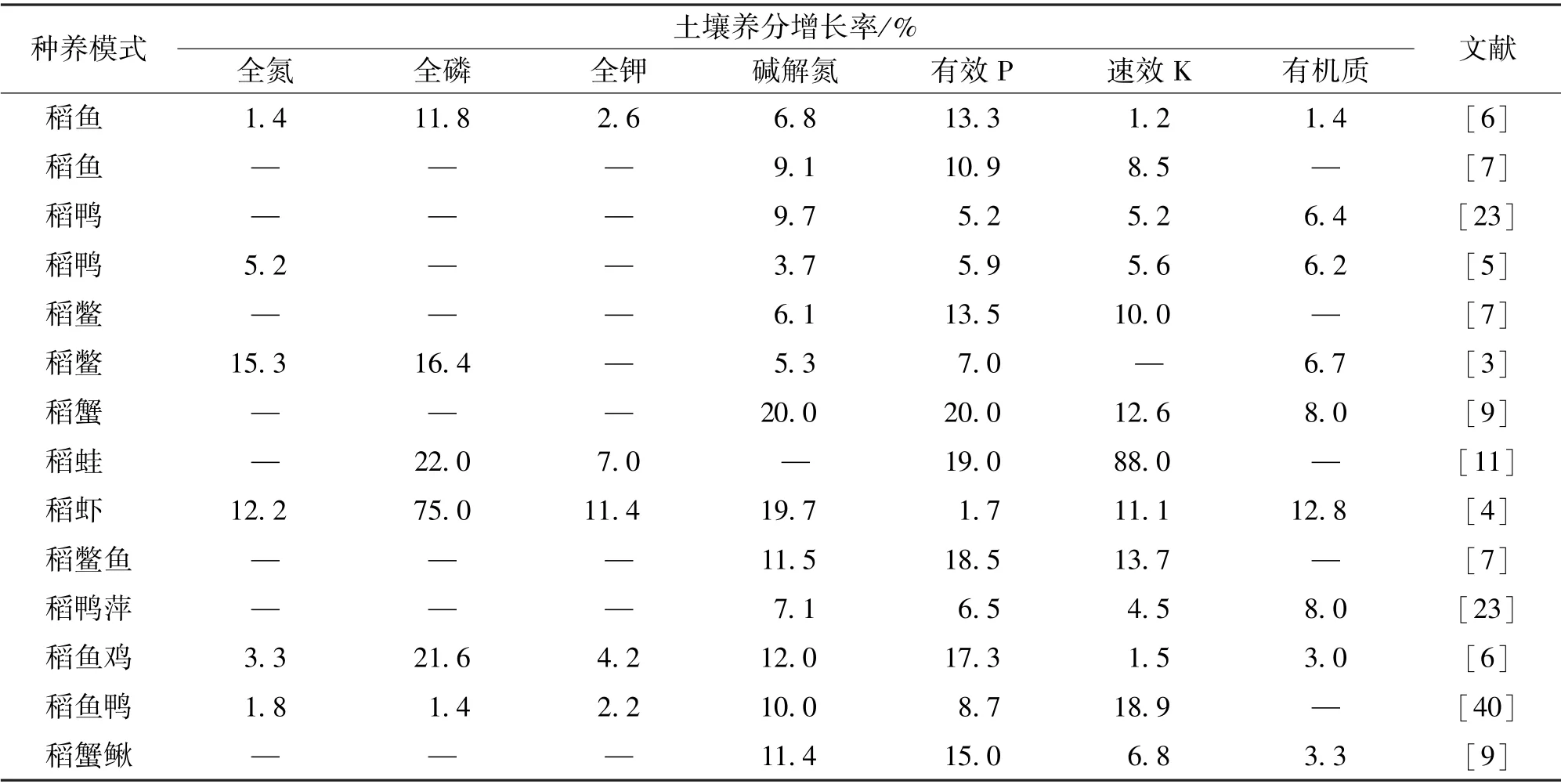

土壤肥力是作物生长过程中必须考虑的一项基本指标,它的好坏直接影响农作物的生长发育。稻田生态种养充分利用养殖动物的粪便,增加了土壤中的有机肥含量,并且借助动物在稻田中的活动,加速养分转化,提升了土壤肥力;在减少化肥使用量的同时,保证土壤中各种养分含量不会降低,既为作物生长提供充足的营养,又改善了土壤理化性状,减少了环境污染。由于养殖的各种动物的活动强度以及在稻田中的活动区域不同,各种动物的排泄物存在一定差异等,对土壤肥力会产生不同的影响(表1)。

表1 不同稻田种养模式的土壤肥力变化Table 1 The changes of soil fertility under different planting and breeding models of paddy fields

从表1 可见,稻田生态种养模式不同,对土壤肥力的调节效果不同,但总体而言,同常规水稻种植模式下或生态种养前的土壤肥力相比,各种全量养分、速效养分含量均有一定程度的提高,此外有机质含量也有相应提高。有试验表明,不同地区、不同品种以及水稻生长发育的不同时期,种养模式中各种土壤养分含量均高于对照组[3,4]。禹盛苗等[5]研究表明,在种养模式中化肥施用量较少的情况下,土壤有机质含量仍高于水稻单作模式。

通过比较不同生态种养模式对土壤肥力的影响可发现,生物的种类越丰富,对土壤肥力的调节效果越佳。例如刘贵斌[6]研究表明,在垄作稻鱼鸡共生模式和垄作稻鱼共生模式中,各种养分含量较常规稻作均有增加,但鸡鱼两种动物对养分的作用效果明显高于单一的鱼。周江伟[7]研究表明,在稻鱼、稻鳖、稻鳖鱼3 种种养模式中,稻鳖鱼共生模式各种速效养分的增长率高于稻鱼、稻鳖共生模式。其次,在稻田中只养殖一种动物时,稻鸭、稻蛙对土壤肥力的调节效果较佳,优于稻鱼、稻蟹等模式[1]。

1.2 对土壤物理性状的影响

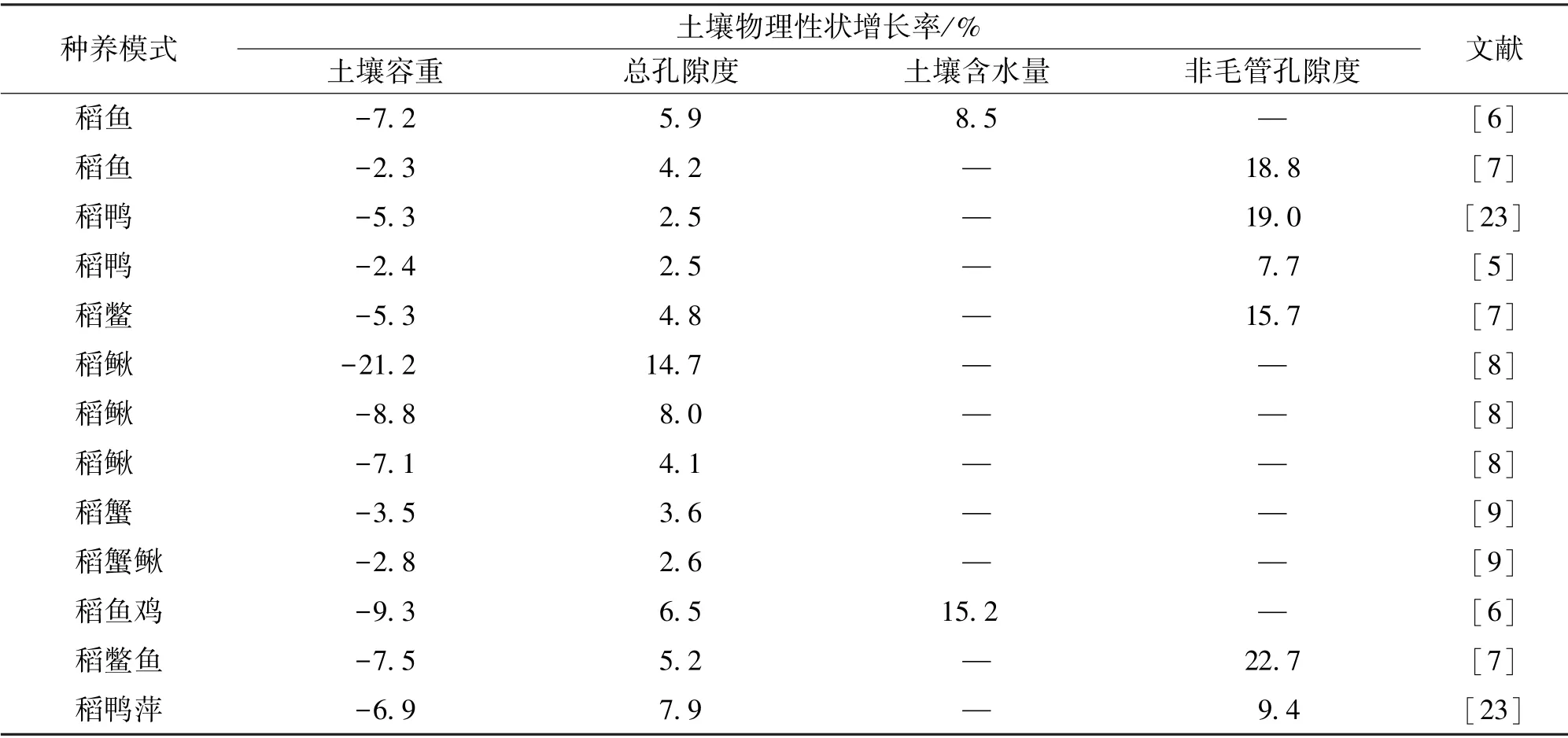

水稻种植过程中,土壤通透性较差,则会使水稻根部发生毒害,影响水稻的正常生长。在稻田生态种养中,一方面,引入动物后,其排泄物增加了田间有机养分含量;另一方面,动物的活动可以中耕松土,从而影响土壤结构。养殖动物种类不同以及养殖密度的差异等等,都会导致土壤物理性状的改变(表2)。

表2 不同稻田种养模式的土壤物理性状变化Table 2 The changes of soil physical properties under different modes of planting and breeding in paddy fields

由表2 可见,与对照相比,不同稻田生态种养模式的土壤容重下降,总孔隙度、土壤含水量和非毛管孔隙度上升。种养模式对土壤物理性状产生了积极的影响,更有利于水稻的生长。在同一种养模式下,由于养殖动物数量的改变,对土壤结构的作用效果也会产生差异。例如李艳蔷等[8]比较了稻鳅种养模式下15 万、30 万、45 万尾/hm23 种鳅种密度处理的土壤物理性状,发现养殖密度越大,土壤容重越小,孔隙度越大。综合前人的研究可发现,在稻鳅模式中,由于泥鳅在田间善于钻泥打洞,土壤容重明显降低,能改善土壤通气性,所以从土壤物理性状这方面来看,该模式效果更好。其次,类似稻鳖鱼、稻鱼鸡等复合种养模式由于引入的动物种类增加,对土壤物理性状的改良影响效果也优于稻鱼、稻鳖等单一种养模式和水稻单作模式[6,7,9]。

1.3 对土壤微生物、土壤酶活性的影响

1.3.1 对土壤微生物的影响

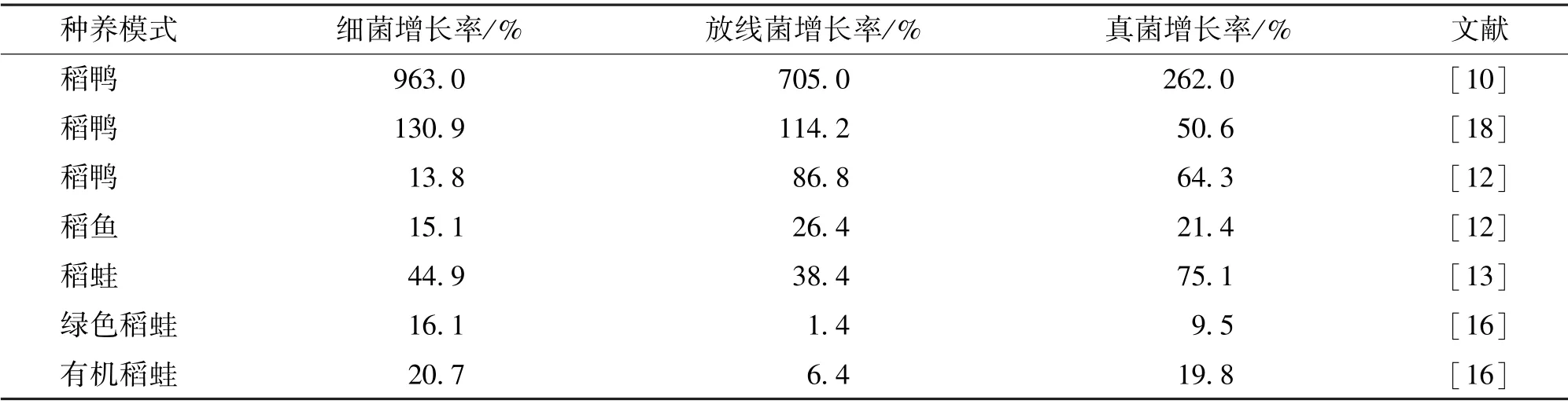

在稻田生态种养模式中,生物多样性的增加,会使土壤微生物的种类、数量和代谢活性等产生差异,对数量的影响程度如表3 所示。

表3 不同种养模式的土壤微生物数量变化Table 3 The changes of soil microbial quantity under different plantings and breeding modes

在稻田中投放动物后,其排泄物改变了土壤环境,改善了土壤肥力状况,可以减少农药、化肥使用量,对土壤微生物有积极影响,增加其数量,其中对细菌的作用效果最明显[10,11]。且在稻田中引入动物后稻田土壤微生物的多样性得到提高,随着时间的延长,微生物活度不断增加并高于常规稻作[12,13]。佀国涵[14]研究表明,在稻虾共作模式中,随着时间的延长,土壤微生物对不同碳源的利用程度逐渐提高,说明微生物的活性有所增加,在20~30 cm 土层中,土壤微生物群落的丰富度、优势度和多样性指数均显著提高。罗衡[15]研究表明,稻田中饲养鳖,对上层和深层土壤微生物均会产生影响。与水稻单作模式相比,土壤微生物群落的丰富度和多样性均有所增加。郭文啸[16]研究发现,蛙的活动可提高土壤微生物量碳和氮,说明该模式下微生物的生物量增加,有利于提高土壤肥力和改善水稻生长的环境。总之,各种种养模式普遍可以提高微生物活性、多样性等指标。从微生物的数量变化进行比较分析,可以发现稻鸭模式效果更佳(表3)。

1.3.2 对土壤酶活性的影响

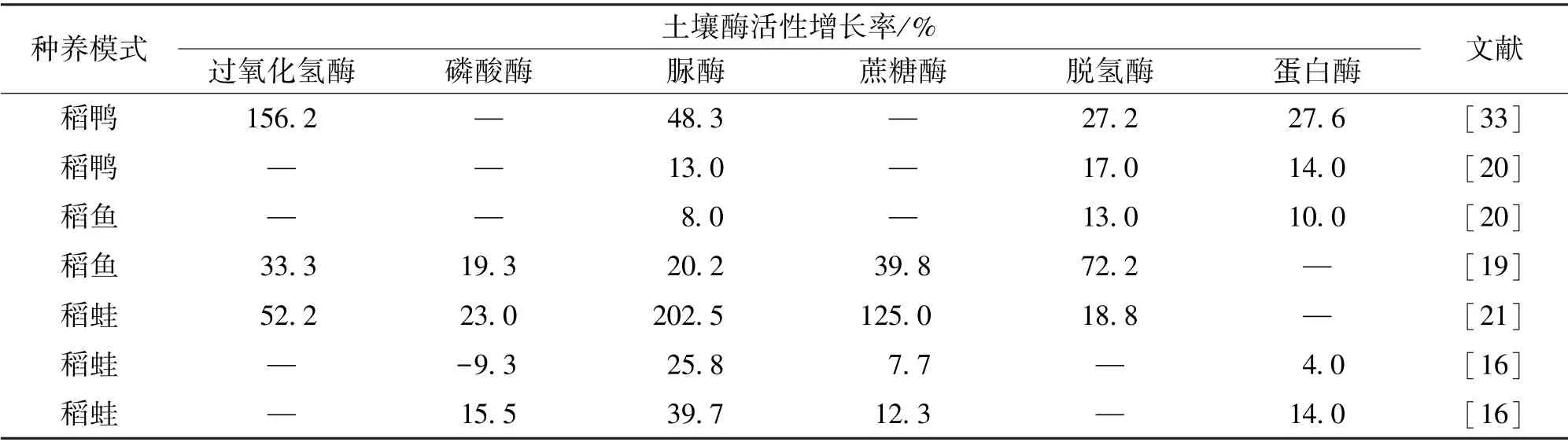

土壤酶在养分的分解与释放中发挥着重要作用,是土壤养分转化必不可少的部分。在稻田中引入动物后会影响酶的活性(表4),而当酶活性发生变化时,田间物质分解、养分转化等各种反应同时也会受到影响。

表4 不同稻田种养模式的土壤酶活性变化Table 4 The changes of soil enzyme activity under different plantings and breeding modes

研究表明,在稻鸭模式中,鸭的活动可以显著影响土壤酶活性,使其在水稻生长过程中显著高于对照组[17,18]。在稻鱼模式中也得到与上述相同的结论,其中对蔗糖酶和脱氢酶活性的影响程度最大[19]。李成芳[20]研究发现,土壤脱氢酶的活性在水稻移栽1 个月后逐渐上升,随后趋于稳定,在收获期时酶活性又会降到最低。林海雁等[21]研究表明,在养蛙30 d 左右时,种养稻田的各种酶活性是低于水稻单作的,当养蛙时间达到60~90 d 后,酶活性开始上升,并逐渐高于水稻单作区。赵静[22]研究表明,稻鳖共作模式下,酶活性在中后期逐渐上升,到成熟期达到最高或稳定。这反映了土壤酶活性在水稻生育期内的变化情况,并表明酶活性随养殖密度的增加而上升。

综上所述,种养模式可改善各种土壤酶的活性。从表4 所整理的稻鸭、稻鱼、稻蛙3 种模式的相关数据可看出,稻鸭对过氧化氢酶活性的影响程度最大,稻鱼对脱氢酶的影响程度最大,稻蛙则对脲酶影响程度最大。综合来看,稻鸭、稻蛙对土壤酶活性的效果优于稻鱼。

2 不同稻田种养模式对农田水体环境的影响

对于水稻的生长发育来说,农田水体环境同土壤环境一样重要,特别是在稻鱼综合种养模式中,水不仅影响鱼类的生存,而且水质的好坏关乎到水产品的健康,是种植、养殖中都不可缺少的一部分。

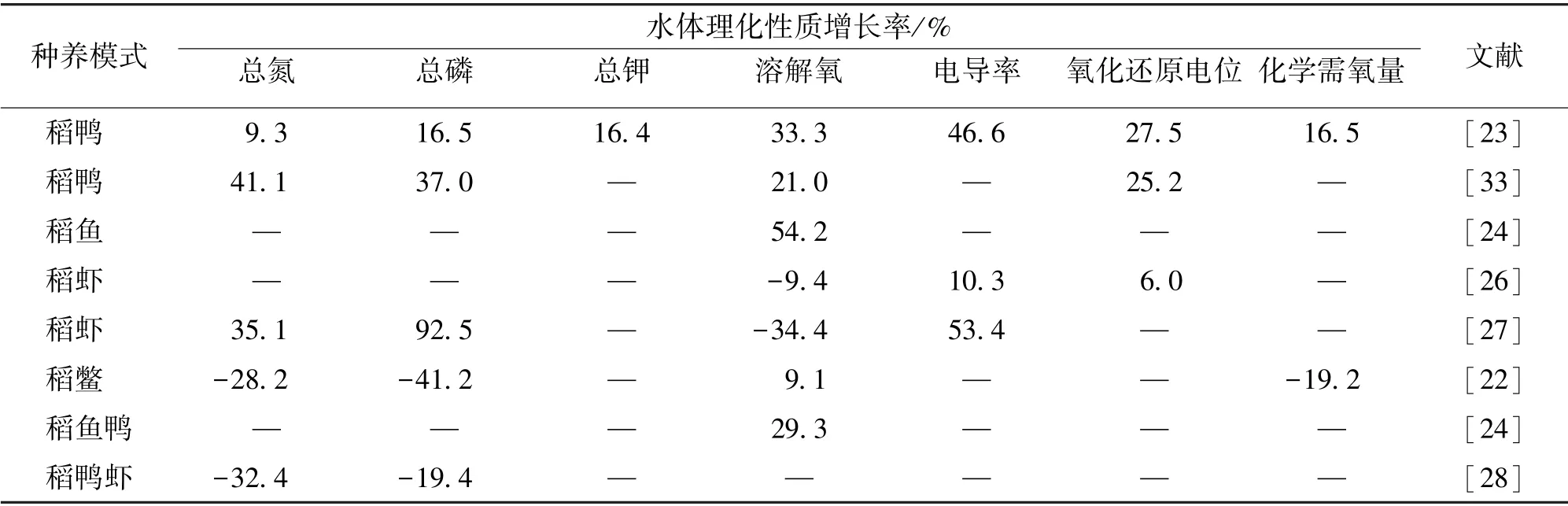

种养模式首先影响农田水体的理化性状,如电导率、氧化还原电位、溶氧量以及各种养分含量等(表5)。甄若宏[23]研究发现,稻鸭模式中,水体的总氮、总磷、总钾含量比水稻单作高,水体的养分含量得到改善;溶解氧有所增加,说明动物在田间的活动虽然会引起水体混浊,但可增加空气中的氧在水中的溶解量;氧化还原电位升高,有利于养分的转化,降低了田间有害物质的积累。在稻鱼鸭模式中,溶解氧增加且每日的变化趋势是先升后降[24,25]。但稻虾模式中可能是因为虾的日常活动增加了水体混浊度,影响太阳光的穿透,从而影响水生植物的光合作用,放氧量减少,使溶解氧含量降低了9.41%[26]。稻虾共作期间,除了水体的养分含量增加外,水温和pH 略下降,水体混浊度以及硝态氮含量上升。而将稻鸭、稻虾两种模式组合在一起形成的稻鸭虾种养模式则可减少水体的氮、磷含量[27,28]。

表5 不同稻田种养模式的水体理化性质变化Table 5 The changes of physical and chemical properties of water body in different planting and breeding of paddy fields

其次,在稻田生态种养模式中,动物在田间的取食以及在水田里的活动等会对水生生物产生一定的影响,包括其数量、种类、生存环境等。对于浮游植物来说,既是稻田养殖动物的食物来源,又具有叶绿素,可以进行光合作用,增加水体的溶解氧含量。浮游动物作为鱼类的天然饵料,对鱼类的生长十分有利,并且可减少饲料的投入。在生态种养模式中,养殖动物的密度、种类等不同,会影响到水生生物的生物量以及多样性[29-31]。稻鸭模式中,藻类和水生动物的种类数和生物量明显少于对照区,但合适的养殖密度可以增加水体生物的多样性,提高生态系统的稳定性[32,33]。袁伟玲等[34]研究表明,在稻鱼模式中,浮游植物的密度在整个期间波动较大,随着时间延长呈现明显的下降趋势。张庆阳等[35]研究发现,在稻蟹共作模式中,丝状藻类的平均干质量低于对照组,说明在稻田里养蟹对丝状藻类的生长具有一定的抑制作用。而对藻类产生的影响进一步影响水温,当饲料投入量增加时,蟹对藻类的取食量减少,藻类生物量增加,水体的覆盖面积扩大,导致水温略有下降,对水稻的分蘖会有影响。

综上所述,种养模式中动物通过活动、摄食等对水生生物产生影响外,还影响农田水体的理化性质。在上述几个种养模式中,稻虾模式降低了水中的溶解氧,稻鳖模式降低水体总氮、总磷含量和化学需氧量,稻鸭虾模式降低水体养分含量,而稻鸭模式对水体养分、溶解氧、化学需氧量等均有积极作用,说明该模式的作用效果优于其他模式。

3 不同稻田种养模式对农田杂草及病虫害的影响

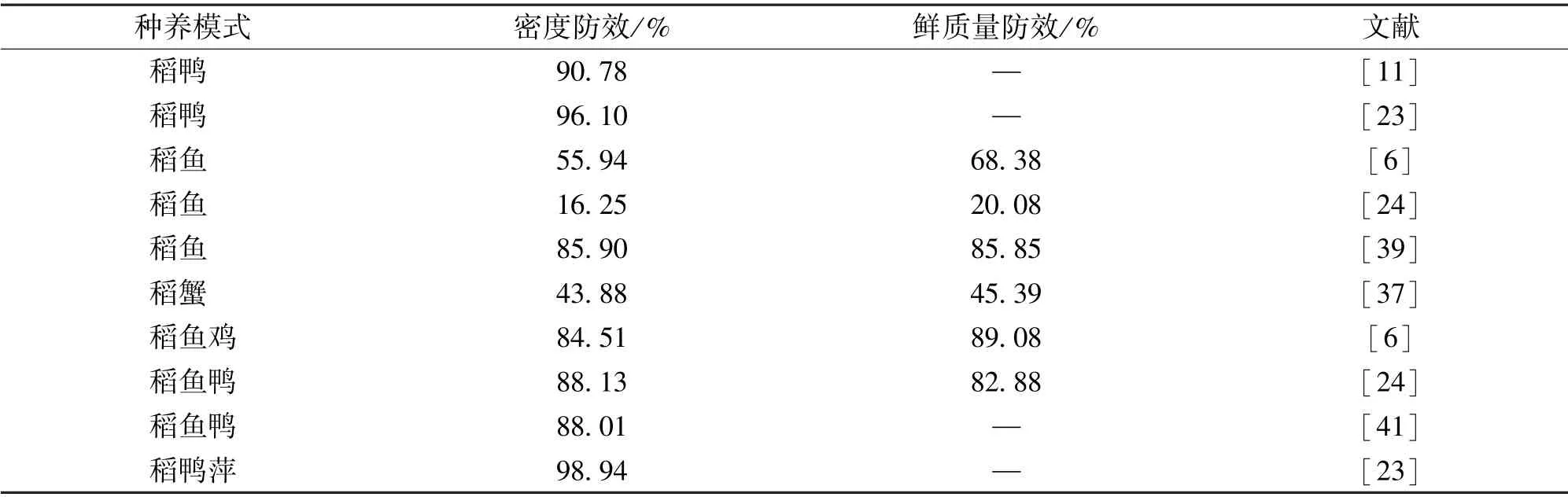

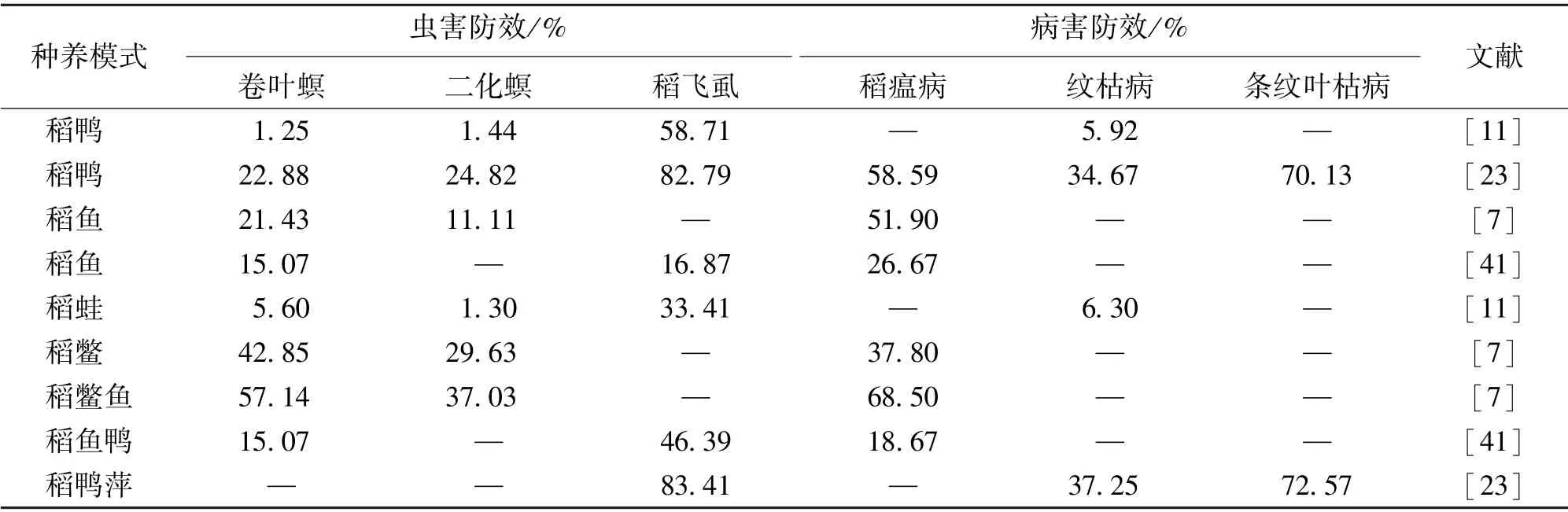

稻田中常见的杂草主要有稗草、鸭舌草、节节菜、异型莎草、千金子等,虫害有稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟等,病害主要有稻瘟病、纹枯病、稻曲病和条纹叶枯病。病虫害大量发生,不仅使水稻植株受到伤害,严重时可导致水稻减产、降低稻米品质。在种养模式中,动物在田间捕食害虫、取食并踩踏杂草以及其他活动,对病虫草害的发生有一定的抑制作用(表6、7),在一定程度上可以减少除草剂和农药的使用,达到节约成本和环保的目的。

表6 稻田种养的杂草防控效果Table 6 Weed control effect of planting in the paddy fields

对于农田杂草来说,种养模式的总体防控效果较好,但对不同类型的杂草影响程度不同。滕青[11]的研究表明,稻鸭共作期间,非禾本科的李氏禾、节节菜、鸭舌草、水花生等大部分杂草的数量明显降低;对于一些禾本科杂草,鸭子虽不直接食用,但其踩踏等活动也可以对其生长起到一定的控制作用,使整体的杂草数量低于对照区。除稻鸭外,在稻鳖、稻鱼、稻虾等种养模式也表现出对禾本科杂草的抑制作用弱,但综合防治效果较好[7,36]。吕东锋等[37]研究表明,在养蟹稻田中,河蟹既可取食杂草,又可通过自身活动对杂草起到抑制作用,降低草害发生的可能性。

表7 稻田种养的水稻主要病虫害防治效果Table 7 Control effect of main diseases and insect pests of rice cultivated ecologically in the paddy fields

研究表明,稻鸭、稻鱼模式对稻田主要病虫害的发生有一定的抑制作用,但由于鱼类的活动范围不及鸭子广泛,其抑制效果相对较弱[38,39]。稻鱼模式对农药的需求量减少23.4%[40],改善了田间环境,作为害虫天敌的蜘蛛数量有所上升;但在稻鱼鸭模式中,蜘蛛的数量会有明显波动,说明放鸭对蜘蛛有影响[41,42]。盛瀛[43]研究表明,在稻鳖共作模式中,鳖逐渐长大,不断适应环境,在田间的活动性增强,对稻飞虱的防控效果逐渐增加,而施药处理的防治效果先升后降,说明相对于施用农药来说,种养模式对害虫的防控效果更好且更稳定,不会对环境造成严重影响。徐建欣等[44]研究表明,在稻鳖鱼鸭复合种养模式中,养殖动物的种类增加后,田间虫量明显减少,对杂草的抑制作用进一步增强。

结合相关数据来看,不同稻田生态种养模式都可以有效防治田间病虫草害,但鸭对农田中病虫草害的综合防治效果优于其他动物。但在水稻生长过程中,动物很难捕食植株上部的害虫,只能通过在田间的活动撞击植株,减少害虫在上部产卵,并捕食因撞击或其他原因而掉落的部分害虫,因此对植株上部害虫的控制效果差异较大。

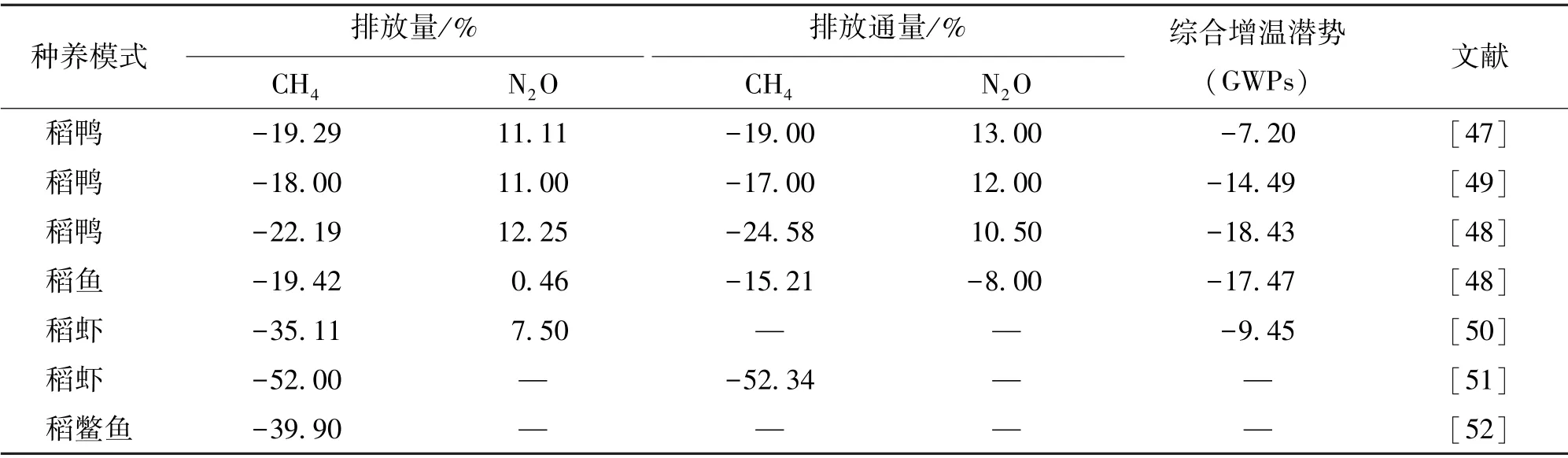

4 不同稻田种养模式对水田气体排放的影响

稻田生产过程中,影响温室气体排放的因素很多,其中包括稻田土壤理化性状、土壤微生物、水体环境等等。在生态种养模式中,稻田土壤和水体环境均会受到影响,导致温室气体的排放量与水稻单作模式相比有一定的差异(表8)。

表8 稻田种养的温室气体排放变化Table 8 The changes of greenhouse gas emissions from ecological planting of paddy fields

研究表明,稻鸭模式中,鸭子的活动使土壤氧化还原电位、溶解氧含量上升,甲烷功能菌的数量增加、活性增强,可以减少CH4的排放,且与养鸭密度呈负相关;而N2O 的排放量增加[45-47],同时CO2的排放量增加了11.36%[48]。虽然在整个共作期间,只减少了甲烷的排放,但综合增温潜势低于水稻单作,达到了环保的目的。与稻鸭模式不同的是,稻鱼模式可同时降低CH4、N2O 的排放量[49]。在稻虾模式中,虾的活动提高了水体溶解氧含量以及改变了氧化还原电位,可以减少CH4的排放量[50,51]。周江伟[52]研究表明,稻鳖鱼、稻鳖和稻鱼模式都可以减少CH4的排放,且同时养殖鱼鳖两种动物效果更佳。

综上所述,在农业生产上,稻田生态种养模式普遍可减少温室气体的排放,缓解温室效应。其中,CH4的排放量减少最明显的是稻虾模式,N2O 排放量减少最明显的是稻鱼模式,就综合增温潜势来看,稻鸭、稻鱼作用效果更明显。

5 研究展望

稻田种养对农田环境的影响十分明显,具有改善土壤理化性质、增加土壤微生物数量、提高土壤酶活性、有效防控病虫草害等多个方面的优势。在实施绿色发展的前提下,稻田生态种养逐渐受到重视。关于种养的理论和技术已经有相当多的研究,结合当前的研究现状,提出以下几点展望:第一,在现有的水稻品种中,筛选更加适合稻田种养的品种,在绿色生产的前提下,确保产量和品质。第二,深入研究种养模式对土壤、农田水体等的影响机制与机理,在目前的研究基础上,筛选出最佳种养模式,并于生产中推广应用。第三,垄作、厢作等耕作方式,由于微地域发生变化,增强了水稻基部通风透光性能,提高了水肥利用率等,协调了作物的生长环境,因此可探究生态种养模式在不同耕作方式下的综合效益。通过不断实践,创新发展高效种养耦合新技术模式,实现农业生产可持续发展。