共建共治共享视角下我国社区分类治理研究

2021-09-03陈晓春肖雪

陈晓春 肖雪

[摘 要] 社区分类治理是基于社区异质化和社会问题社区化的现状考察而提出的一种新的社区治理理念。从目标、依据、表现形式等三个方面对社区分类治理的意涵和内容体系进行阐述,社区分类治理要以“共建共治共享”作为逻辑前提。社区分类治理的具体推进路径是治理理念要从行政化逻辑转向以治理需求为中心,治理机制要从“一刀切” 转向“创新引领”,治理资源的整合要从“一元管理” 转向“多元共治”,借助信息科技,实现从标准化到个性化、精细化的转变。

[关键词] 社区治理;社区分类治理;共建共治共享

[中图分类号] C912 [文献标识码] A [文章编号] 1008—1763(2021)04—0049—06

Abstract:Community classified governance is a new concept of community governance, which is based on the status quo of community ontology differentiation and communitization of social problems. This paper expounds the meaning and content system of community classified governance from three aspects of goal, basis and manifestation. Community classified governance should take co-construction, co-governance and sharing as the logical premise. This paper puts forward the specific promotion path of community classified governance: the governance concept should be changed from administrative logic to governance needs as the center; the governance mechanism should be changed from one size fits all to innovation leading, and the integration of governance resources should be changed from unitary management to multi governance, and the transformation from standardization to personalization and refinement should be realized with the help of information technology.

Key words: community governance;community classified governance;co-construction,co-governance and sharing

社區治理是社会治理的基石,党和政府一再强调要加强社区治理创新、提升社区治理效能。尤其是随着城市的扩张和城镇化的推进,社区治理事务变得愈发复杂,并呈现高含混性和不确定性等特征。社区治理“上面是千根线,下面是一根针”。党的十九届四中全会指出,要“推动社会治理和服务重心向基层下移,把更多资源下沉到基层,更好提供精准化、精细化服务”。但是面对不断下沉的公共事务,社区正面临着治理主体权责利不对等、行政控制和社会自治自相矛盾、治理需求和治理能力不对应等治理困境。有学者指出,社区治理的有效性,更加依赖于理念的创新与治理工具的获取和选择[1]。

面对复杂的社区治理事务,引入分类管理思想,或许不失为一种新的探索。社区分类治理不是简单地对社区进行分门别类,而是在巩固社区共同体基础上,通过分类来实现差异化治理,从而提升社区治理整体效能,共享社区治理效果。2020年10月,党的十九届五中全会进一步指出,要“完善共建共治共享的社会治理制度”。这意味着“共建共治共享”将从理念指导逐步走向制度化,任何社会治理创新都不能脱离“共建共治共享”的引领。本文试图回答:在“共建共治共享”的背景下,如何界定社区分类治理的意涵和内容体系,如何通过分类的方式提升社区治理效能,具体有哪些行动框架或具体路径。

一 我国社区发展的新难题:社区异质化

和社会问题社区化

大国治理需从小社区做起[2]。西方发达国家和地区的社区建设早已有之,并在社会治理、公共服务等领域发挥了重要作用。印度学者拉古拉姆·拉詹更是将社区视作国家、市场以外的第三大支柱,并指出这三者的平衡是人类发展繁荣的根本之道[3]。我国的社区建设虽然晚于西方国家,但社区的角色和功能作用得到党政部门的重视,在经历一段快速发展后,我国社区呈现出多样化和复杂化等特征。

首先是社区类型多样化,这既有来自历史遗留问题的因素,也受到了现代化发展进程中不可避免的一些因素的影响。回溯我国社区的发展历程,最初是“单位制”的解体,遗留了一些旧式的单位住房小区。随之而来的是市场经济发展、城市化进程加速、劳动力自由流动和住房商品化,中国城市社会发生快速的分化[4],一些老旧小区被拆除,商品房小区、安置小区、移民社区、混态社区等接踵而至。近年来,由于政策性保障房社区的建设开发和房地产行业“地王潮”“大盘时代”的推动,出现了一大批人口多、规模大的超大社区。调查显示,一些超大社区几乎相当于一个小型城市的体量,是名符其实的“城中之城”[5]。而社区类型的多样化,同时意味着社区内部结构的差异化,不同社区在人口结构、资源配置、组织构成、活动范畴等方面都存在较大的差异。加上我国对住宅小区进行封闭式管理,社区间的流动性减弱,社区的异质性也会逐渐拉大。从治理的角度来看,针对形态各异的社区,其治理的理念、治理工具、治理主体等应有所差异。

但是,伴随社区异质性同时出现的是“社会问题社区化”。在我国经济发展和社会转型的过程中,政府在面对日益复杂的经济问题和社会问题的时候出现了一定程度上的“失灵”。政府通过购买的形式,将部分公共服务职能外包给社会组织。随着公共事务纵向下沉和层层分包,作为基础组织单元的社区成为承接公共事务和公共服务的“兜底”机构。社区居民委员会作为居民自治组织,并不具有法律上的行政权力,只能通过委托授权的形式获得政府赋权,从而导致社区业务不断扩展,涵盖社区行政事务、社区公共服务和社区自治事务[6],涉及政治、经济、文化、生态、社会等多个领域。社区从一个自治空间逐渐演化为科层制中的行政单元,不仅承担着体制内的行政事务,还要完成社区自治中的社会服务功能。几乎所有的社会治理问题,最终都要下沉至社区来完成。

社区异质化和社会问题社区化产生了社区治理模式的创新需求。虽然学界提出了整体性治理[7]、规制治理[1]等新的理念,各个地方也大力创新社区治理模式,但是由于社区异质性和外部环境差异的存在,成功的经验模式难以复制。加上受到政府大包大揽、“一刀切”等传统做法的影响,我国社区治理模式目前仍然呈现出单一化的趋向,且具有浓厚的行政化色彩。

如何破解社区异质化、复杂化与单一的治理模式之间的矛盾,是一个值得探索和回答的问题。

二 社区分类治理:一种新的治理理念

(一)“分类管理”思想的内涵与应用

分类管理是指根据功能、属性、目标等,将管理对象或管理事务分门别类,并运用不同的方式来进行管理,目的在于让管理具有较强的针对性,可以提高管理的质量和效率。

分类管理具有促进管理资源的有效配置、管理信息的有效流通、管理策略的有效执行等特征[8],因此在政府管理和企业管理中得到广泛应用,比如对企事业单位、公务人员和非营利部门的分类管理。

(二)社区分类治理的核心要义和内容体系

1.社区分类治理的概念辨析与界定

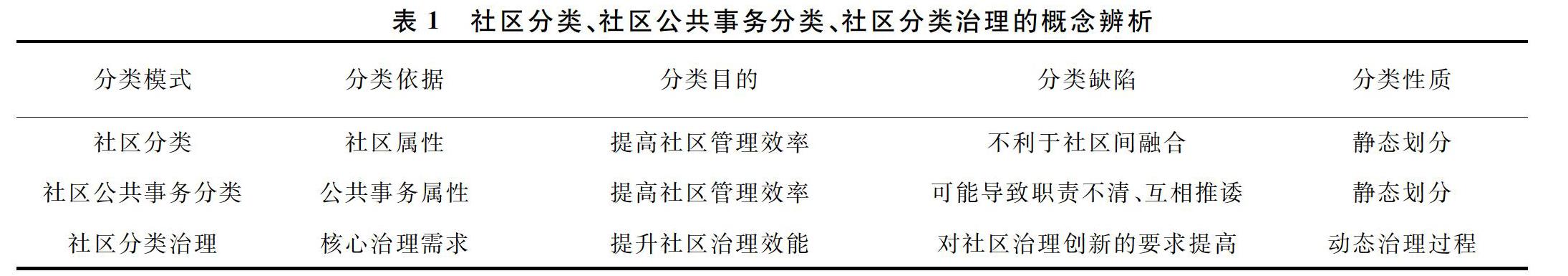

“社区分类”并不是独创性的理念,已有学者提出过“社区分类”和“社区公共事务分类”等概念,如表1所示。社区分类是根据社区的功能属性进行的简单划分,分类依据包括规模大小、地域属性、功能、形成方式、居民结构等,其中较具代表性的是沃伦夫妇提出的“三-六”社区分类理论。他们从互动性、认同感和连接性三个维度对社区进行实质性分类。但是,对社区本体的分类,容易造成群体歧视社会效应,反而不利于社区间的融合[9]。社区公共事务分类,简而言之,就是对社区的事务分类治理。这种方式类似于对社区职能清单的再整合,目的在于提升社区管理的效率。但鉴于公共事务的复杂性,这种分类方式可能会导致管理职责不清,甚至互相推诿。上述两种分类方式,都是一种静态的划分,无法从系统和动态的视角与社区治理过程连接起来,也就难以有效应对愈发复杂的社区治理事务。

本文所指社区分类治理,是基于共同的治理目标——即提升社区治理效能而采取的“因地制宜”的差异化治理模式。这种差异主要体现在治理目标、治理手段、治理主体等治理要素上。社区分类治理的分类依据是社区的核心治理需求,可能是社区融合、安定有序、和谐共生、发展振兴、安全便捷等。不同的治理需求,配置的治理要素各不相同,从而形成不同的社区治理模式。此外,社区分类治理是一个动态的过程,当社区核心治理需求发生变化时,社区治理要素随之发生改变,对应的社区治理模式也会有所不同。分类不是终点,而是在分类的基础上,不断创新治理方式和治理工具,探索能够与社区本体特征相适应的治理模式。因而,从内涵和外延上来说,社区分类治理融合了社区分类和社区公共事务分类的理念和内容。

2.社区分类治理的内容体系

(1)以提升社区治理效能为目标

社区分类治理作为一种治理理念的创新,始终要服务于治理的最终目标,即提升社区治理效能或实现善治。这主要体现在维护社区秩序、化解社区矛盾、改善公共服务质量、简化行政程序、提升社区便捷度等各个方面。虽然社区间的公共服务供给模式、行政管理方式和矛盾化解机制各有差异,但都以提升社区整体治理质量和效率、让社区治理成果惠及更多的公众为目标。

(2)以社区核心治理需求为分类依据

不同的社区在资源配置、发展基础和内在结构上存在本质差异,社区的主要治理需求自然有所不同。老旧小区的核心治理需求可能是“安全”,混合型社区可能是“多元融合”,超大型社区可能是“安全便捷”,农村社区可能是“发展振兴”,商品房小区可能是“和谐共生”。针对不同类型的治理需求,需要制定不同的社区治理方案,配置不同的治理要素。以此形成类型化的社区治理模式,也更加有利于社区治理经验在同质社区间的模仿和推广。

(3)以差异化的社区治理结构为表现形式

社区分类治理,最终要体现在治理结构上的重塑和分类。具体来说,主要是社区治理主体权责分配和治理方式上要有所差异。

一是治理主體权责的分配。经济型社区中,市场主体占据的份额和影响力最大;文化型社区中,社会组织、教育机构的影响力最大;政治型社区中,行政机构的影响力最大。城镇社区的居民参与感相对较强,农村社区中乡贤的作用和影响力较大。依此类推,由市场承担多一点还是由政府或社会承担多一点,取决于社区自身的资源禀赋等特质。市场主体影响力最大的,自然由市场主体承担治理责任多一点;社会组织基础“土壤”好、发展势头强劲的,可以由社会组织承接服务职能多一点;有特殊政治功能或社区基础建设薄弱的,由政府部门承担主要的建设职责;社区居民认同感高、公民参与意识强的社区,则要鼓励发挥社区居民的自治作用。

二是不同的主体责任机制,治理方式也不同,市场的经济调节工具、政府的行政强制手段、社会组织的柔性治理和公民参与的自治机制等,都可以根据不同的治理需要,在各个社区里发挥其特有的功效。

三 共建共治共享:社区分类治理的

逻辑前提

党的十九大报告首次提出要建立“共建共治共享”的社会治理格局,十九届五中全会进一步提出要完善“共建共治共享”的社会治理制度。从“格局”到“制度”,“共建共治共享”的内在意涵得到升华,对我国社会治理实践的指导地位得以确定。社区治理是社会治理的基础环节,“共建共治共享”对社区治理同样具有指导性意义。从这一角度出发,社区分类治理需要遵循以下几方面作为逻辑前提。

首先,社区分类治理要遵循“共同体”这一基本原则。“共建共治共享的社会治理格局”其实就是党委、政府、企业、社会组织和公民融合成五位一体的社会治理共同体[10],而“社区”的概念也源于德国学者滕尼斯提出的“共同体”,其含义是指人们共同生活的地理空间和区域,并且人与人之间的关系在社区中得以强化。但是在现代化建设的进程中,人们之间的连接逐渐减弱,对社区的认同感和归属感降低,社区“共同体”的意义也随之弱化。社区分类治理就是要通过对社区的分门别类,精准识别造成不同社区内部分化的原因,重新整合社区内部资源和力量,从而更好地强化社区共同体。

其次,社区分类治理要以“共享”作为价值导向。社区分类治理是对社区的分类,不是对个体的分类。在社区治理效果的享有上,每个社区居民都是平等的,并不会因为个体的收入、职业、性别等差异而有所不同。此外,虽然在社区分类治理的过程中,每个社区的治理方式、资源配置等治理要素有所差异,但这都是为了满足差异化的治理需求而设置的,并不是为了拉大社区之间的差距,造成社区间的区隔,更不会形成群体歧视。从整体的角度来说,社区分类治理能更好地满足人民差异化的需求,因此从这一层意义上来说,社区分类治理的效果是“共享”的。

最后,社区分类治理要以“共建共治”作为基本运作方式。在社区分类治理理念下,鼓励治理模式的创新,并可以预期到会出现治理模式的“百花齐放”,但无论何种治理模式,都离不开基本的运作模式——共建共治。社区既是社会成员共同生活的空间,相关主体只有承担起相应的治理责任,其对社区的归属感和认同感才会得以强化,社区作为共同体的意义才能得以延续。不同社区的各类主体所占的比重和拥有的治理资源虽然有所差异,但各类主体的共同参与是所有社区治理的基本前提,分类治理的优点在于根据不同社区的特征,采取差异化的权责匹配机制,让权责精确到每个主体身上,主体间承担的权责内容、比例都会根据社区治理需求而有所调整。如此,既能解决权责模糊不清的困境,又能带动社会主体有效参与到社区治理中来,从而打造真正意义上的社区共同体。

四 我国社区分类治理推进路径

(一)转变观念:从“行政任务”导向到以“治理需求”为中心

单位制瓦解后,行政力量进入社会治理,通过社会管理体制改革下沉行政力量,进入城市基层社区[11]。彼时的社区管理以机械地执行上级指令为主要任务,并将越来越多的行政任务沉积在社区,从而容易忽视社区的实际需求。因此,转变过去垂直管理思想,从行政逻辑转向治理逻辑成为一种必然的趋势。而治理逻辑的首要意涵就是以社区的需求为中心,而不是以完成上级的行政任务为导向。上级政府部门要转变观念,适当地为社区“减负”,让社区从繁重的行政任务中抽离出去,赋予其更多的自治空间,让各个社区结合自身的需求创新治理模式。社区也要创新工作理念,不再机械化地执行上级政府分派的行政任务,而是站在社区居民需求的角度,创新工作模式,灵活、高效地完成行政工作的同时,满足社区居民多元化、多层次的需求。总之,社区分类治理不是在科层体制中层层分派行政任务,完成上级政府的命令、检查和任务等,而是结合实际需要,对社区中的行政事务、公共服务事务和其他自组织事务进行再安排。

(二)改革机制:从“一刀切”到“创新引领”

21世纪,创新的重心已由追求政府管理的高绩效转向社会治理结构的变革[12]。要实现“治理有效”的目标,就必须创新基层社会治理[13]。城乡社区的振兴也依托于社会治理创新[14]。社区治理本来就应是一项因地制宜的差异化实践,无论是本土经验的归纳与推广,还是借鉴其他国家或地区的经验,社区治理都不应只是简单的模式移植,而是要让它在中国土壤中落地生根[15]。我国社区的属性是复杂多样的,如果将“一刀切”式行政管理体制嵌入社区治理中,则可能适得其反,形成社区治理的乱象。社区的分类治理首先就是要转变僵化的管理体制,鼓励通过体制机制的创新,为社区的善治注入活力。社区创新不一定是对治理中具体问题的标准答案或者具体行为的操作规范,但至少涉及社区治理的结构或者机制中一套相对明确完整的规则秩序[16]。比如,可以重塑社区治理主体结构[17]、改革社区治理体制改革[18],创新软治理、柔性治理、民主协商等治理方式,或者融入乡贤治理、孝道治理、情感治理、社会组织等新的治理元素。在“新冠疫情”中,作为“抗疫防疫”的关键阵地,全国城乡社区大胆创新治理模式,各类社区防疫手段“百花齐放”,比如北京朝阳区根据小区特点分为三种类型,实施分类管控方式,筑牢了疫情防控第一道防线。还有的地方根据疫情特征将社区分为高、中、低风险三类,并采取差异化的防控策略和措施,极大地提高了抗疫防疫的效能。这些都是对传统的行政化社区管理机制的突破和超越,“因地制宜”地创造因应社区需要的治理模式,为社区注入新的活力,切实改善社区治理质量和效率。

(三)整合资源:从“一元管理”到“多元共治”

长久以來,单一化的社区管理导致社区资源分散、活力不足,一方面容易造成资源的浪费,另一方面使得部分资源没有得到有效的利用,比如从某种角度来说,社区工作者和社区社会组织并未获得更多的自主性空间,社区居民的主体性意识也没有被激活[15]。改变这种局面,重点在于对现有的资源进行优化配置,以有限的资源投入,创造最大的治理效益。基于治理能力和治理资源有限性的考虑,不能再过分依赖于政府的行政资源,必须拓展资源获取渠道,盘活、整合和优化社区其他资源。具体来说,首先要利用和巩固现有资源,比如党建资源、行政资源等正式资源、法理资源,让基层组织“强”起来,然后再发掘和撬动其他资源,比如社会资源、外部资源、非正式资源、情理资源等,以及红色资源等一些独具地方特色的资源。最后优化资源配置。每一种治理资源都有其特有的功能作用,优化资源配置,既要防止资源的滥用,又要避免资源的遗漏。通过盘点社区治理资源总量、类型和结构等,根据治理目标合理配置治理资源,让社区的每种治理资源都能做到“物尽其用”和“人尽其才”。

(四)技术驱动:从“标准化”到“个性化、精细化”

计划经济时代,更多强调的是社区建设的标准化,技术的匮乏也导致社区管理主要依赖于个人经验。随着社会经济的发展,社会需求变得多样化,标准化的社区难以满足个性化的需求,依赖于经验的管理方式越来越难以应对日益复杂化的社区事务。而社区分类治理的核心就在于服务的个性化和治理的精细化。互联网、物联网、大数据等信息技术的广泛应用,为实现个性化、精细化的治理和服务提供了技术支撑。此外,大规模的移动互联网用户群体为社区治理的智能化提供了坚实的基础[19],海量的信息可以构成大数据分析的基础,并且社区各个主体之间可以实现互联互通,从而可以建立起一个智能治理网络。因此,社区分类治理必须依靠信息技术层面的创新与应用。比如,借助现代信息技术,构建一个信息管理平台,实现对全城社区的24小时智能监管、互联互通、一体化服务等功能;通过大数据分析技术,根据不同的处理方式对社区进行分类,精准识别不同社区、不同群体的需求,为决策者制定个性化治理方案提供参考,从而能够精准输送服务、解决问题等;同时通过实时监测,及时掌握社区情况的变化,方便及时调整相应的治理方案。

五 结 语

随着经济社会的快速发展,社区成为兜底社会治理的载体。如何提升社区治理效能,一直是萦绕学界和实务界的难题。虽然各地多有社区治理创新成功的实践,但是社区本体的异质性将导致其治理经验的难以复制。实际上,任何社区,同质性和异质性是并行存在的,找出异质性,肯定同质性,在“同治”中求“异治”,在“异治”中求“同治”,即为在“共建共治共享”理念下的社区分类治理模式。“共建共治共享”是我国总结中国治理经验所提出的、适用于我国国情的、符合我国治理现代化建设目标和价值取向的指导性理论。社区分类治理作为一种创新理念,需要以“共建共治共享”作为逻辑前提,遵循“共建共治共享”内蕴的基本原则。

虽然社区分类治理强调社区治理模式的差异性,但万变不离其宗,社区分类治理需要围绕下述四个方面来展开:一是转变观念,从过去的行政逻辑,转变为以社区需求为导向的治理逻辑;二是改革机制,即社区的治理结构不能“一刀切”,而是鼓励机制创新、模式创新,体现不同情景下的差异化治理;三是整合资源,政府一元主导下的社区建设容易出现同质化趋势,只有多元主体参与,才能更好地创新社区治理;四是技术驱动,信息技术和大数据的应用,可以为识别多元社区治理需求和精准传送服务提供技术支撑。

[参 考 文 献]

[1] 徐建宇,纪晓岚.迈向社区规制治理:一个分析框架[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2019(2):23-34.

[2] 吴晓林,郝丽娜.“社区复兴运动”以来国外社区治理研究的理论考察[J].政治学研究,2015(1):47-58.

[3] Raghuram R. The third pillar: How markets and the state leave the community behind[M].New York: Penguin Press,2019.

[4] 蔡禾,贺霞旭.城市社区异质性与社区凝聚力——以社区邻里关系为研究对象[J].中山大学学报(社会科学版),2014(2):133-151.

[5] 吴晓林.城中之城:超大社区的空间生产与治理风险[J].中国行政管理,2018(9):137-143.

[6] 郎晓波.城市社区公共事务分类治理模式的实践与创新——以杭州为例[J].甘肃行政学院学报,2010(6):27-35+120.

[7] 杨君,徐选国,徐永祥.迈向服务型社区治理:整体性治理与社会再组织化[J].中国农业大学学报(社会科学版),2015(3):95-105.

[8] 陈晓春,施卓宏.在华境外非政府组织的分类管理探析[J].中国行政管理,2014(3):48-52.

[9] 郭彩琴,盧佳月.沃伦夫妇“三-六”社区分类理论对我国城市社区治理的启示——基于苏州工业园区社区分类治理的实践[J].山西农业大学学报(社会科学版),2017,16(6):1-5+11.

[10]陈晓春,陈文婕.习近平国家治理思想下“三共”社会治理格局:概念框架与运作机制[J].湖南大学学报(社会科学版),2018(3):18-24.

[11]彭勃.从行政逻辑到治理逻辑:城市社会治理的“逆行政化”改革[J].社会科学,2015(05):18-26.

[12]姜晓萍.国家治理现代化进程中的社会治理体制创新[J].中国行政管理,2014(02):24-28.

[13]陈成文,陈静.论基层社会治理创新与推进乡村振兴战略[J].山东社会科学,2019(07):73-80.

[14]肖雪.国家、市场与社群的再平衡——评拉古拉姆·G.拉詹《第三支柱:社群是如何落后于市场与国家的》[J].中国非营利评论, 2019(2):279-290.

[15]史臣.探索社区治理的本土资源[N].中国社会科学报,2019-02-27(006).

[16]曹志刚.我国城市社区治理模式创新中的治理资源探析[J].中国行政管理,2019(3):55-62.

[17]胡振光.从单一主体到多元结构:社区治理结构研究述评[J].社会科学动态,2017(12):87-93.

[18]李晓壮.城市社区治理体制改革创新研究——基于北京市中关村街道东升园社区的调查[J].城市发展研究,2015(1):94-101.

[19]陈晓春,肖雪.共建共治共享:中国城乡社区治理的理论逻辑与创新路径[J].湖湘论坛,2018(6):41-49.