旱区盐碱地膜下滴灌棉田土壤水盐运移特性研究

2021-09-03焦文娟

焦文娟

(水利部新疆水利水电勘测设计研究院,乌鲁木齐 830000)

1 概 述

土壤盐碱化问题一直是制约干旱半干旱地区农业生产发展的重要瓶颈,研究盐碱地的治理措施和土壤水盐运移特性尤为重要。膜下灌溉技术长期应用面临着一定的问题,覆膜阻断了土壤水分与大气之间的直接联系,改变了蒸发体的上边界条件,使得土壤蒸发量大大减小,膜下土壤盐分累积明显削弱,但膜间裸露土壤在强烈的蒸发作用下仍处于盐分累积状态[1-2]。随着种植年限的增加,土壤中盐分累积,导致土壤次生盐碱化越来越明显[3-4]。刘洪亮[5]等通过实测年积盐速率计算,认为膜下滴灌轻度盐渍化耕地达到重度次生盐渍化水平总盐含量20~30 g/kg需要40~70年,达到中度次生盐渍化水平总盐含量10~20 g/kg仅需要15~40年。

不同改良措施对土壤盐分分布影响作物生长不仅需要足够的水分,还需要适宜的盐分环境,土壤中盐分过高会抑制生物的生长,对作物产生毒害作用。因此,需要采取一定措施来改善作物生长的盐分环境,采用不同的措施来分析各种措施对土壤中盐分分布以及含量的影响情况。

2 试验区概况及试验设计

2.1 试验区概况

试验在某灌溉试验站进行。该试验地区属暖温带大陆性荒漠气候,干旱少雨而蒸发强烈,气候干燥,昼夜温差大。年平均降雨量51.2~63.1 mm,年潜在蒸发量2 272 mm,蒸降比约为43.6,日照时数为3 036.2 h,无霜期为191 d,年平均气温11.48 ℃~11.48 ℃,试验地区土质为砂土,地下水埋深在6.8 m以下。

2.2 试验方案

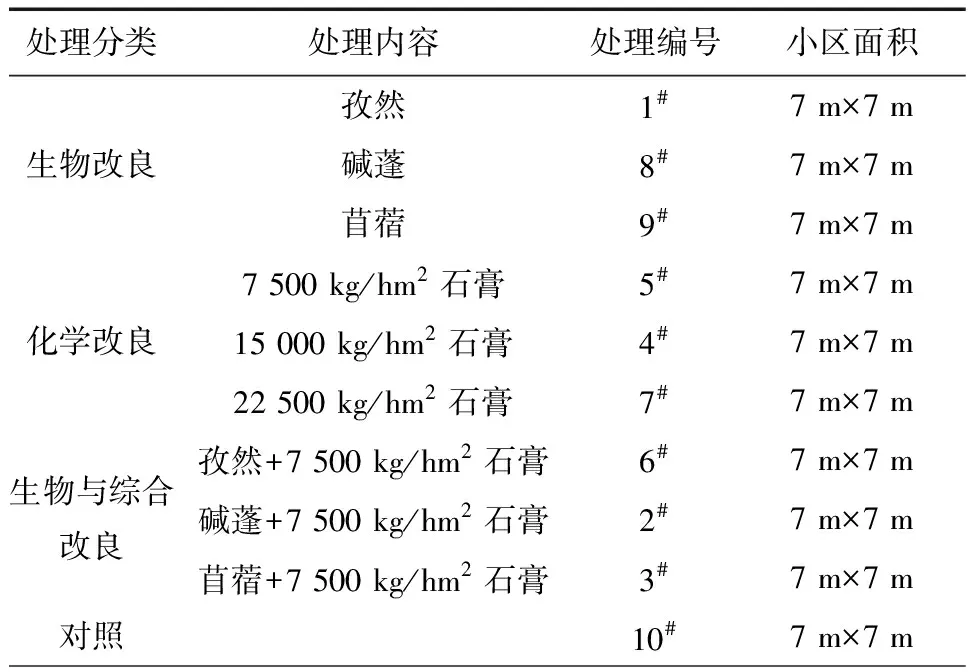

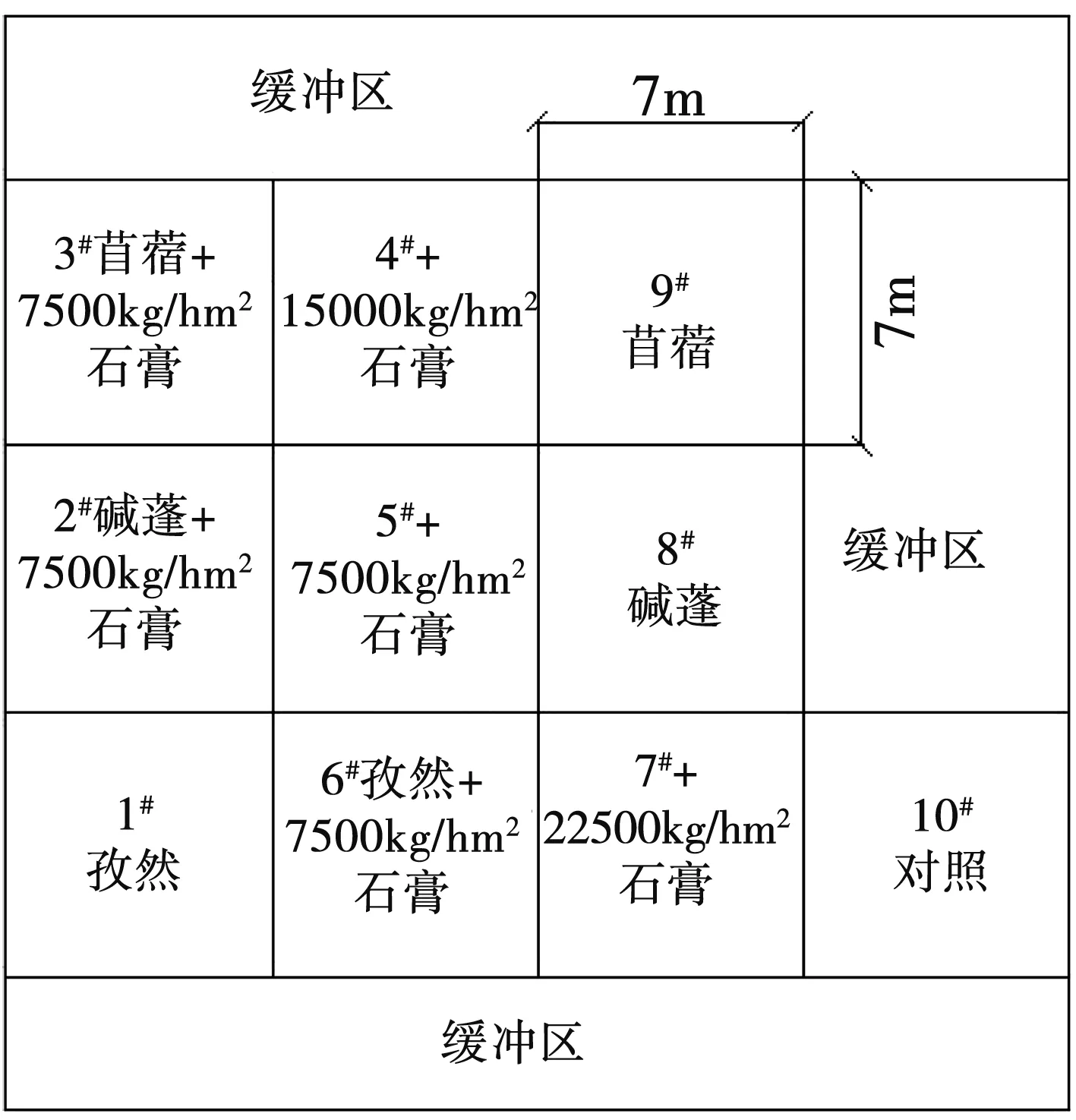

本次试验为同一地下水埋深条件下的生物化学措施改良盐碱地处理,同一地下水埋深条件下大田小区试验方案试验在大田进行,共设置10种处理,包括膜间间作不同盐生植物的3种生物改良处理;施加3种不同石膏剂量的化学改良处理;同一施量石膏结合膜间间作不同盐生植物的3种生物化学综合改良处理以及一个对照组。每种处理2个重复。各处理对应地下水埋深均为当地地下水自然埋深,可视为同一埋深条件,试验中其他条件均一致,见表1。

表1 大田小区生物及化学改良试验设计

2.3 试验内容与设计

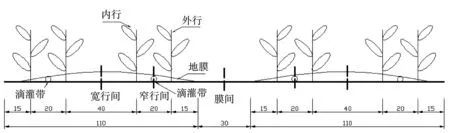

试验种植模式见图1。各小区棉花种植模式为一膜两管四行,灌水方式为膜下滴灌,灌水水质为淡水(当地渠水),矿化度0.84 g/L,全生育期灌溉定额为5 250 m3/hm2,滴头流量2.2 L/h,滴头间距30 cm。

图1 种植模式示意图

棉花于2020年4月21日播种,4月26日左右出苗。同时于2020年4月27日,对生物改良处理的膜间进行撒播盐生植物种子并覆膜以保证种子萌发对水分的需求,待盐生植物长出2片子叶后将膜撕掉,并用洒水壶给膜间盐生植物浇水,直到盐生植物生长稳定后停止浇水。田间试验小区布置见图2。

图2 田间试验小区布置示意图

3 不同改良措施对棉田土壤水盐运移及棉花生长的影响

3.1 不同生育期土壤平均含盐量的垂向分布特征

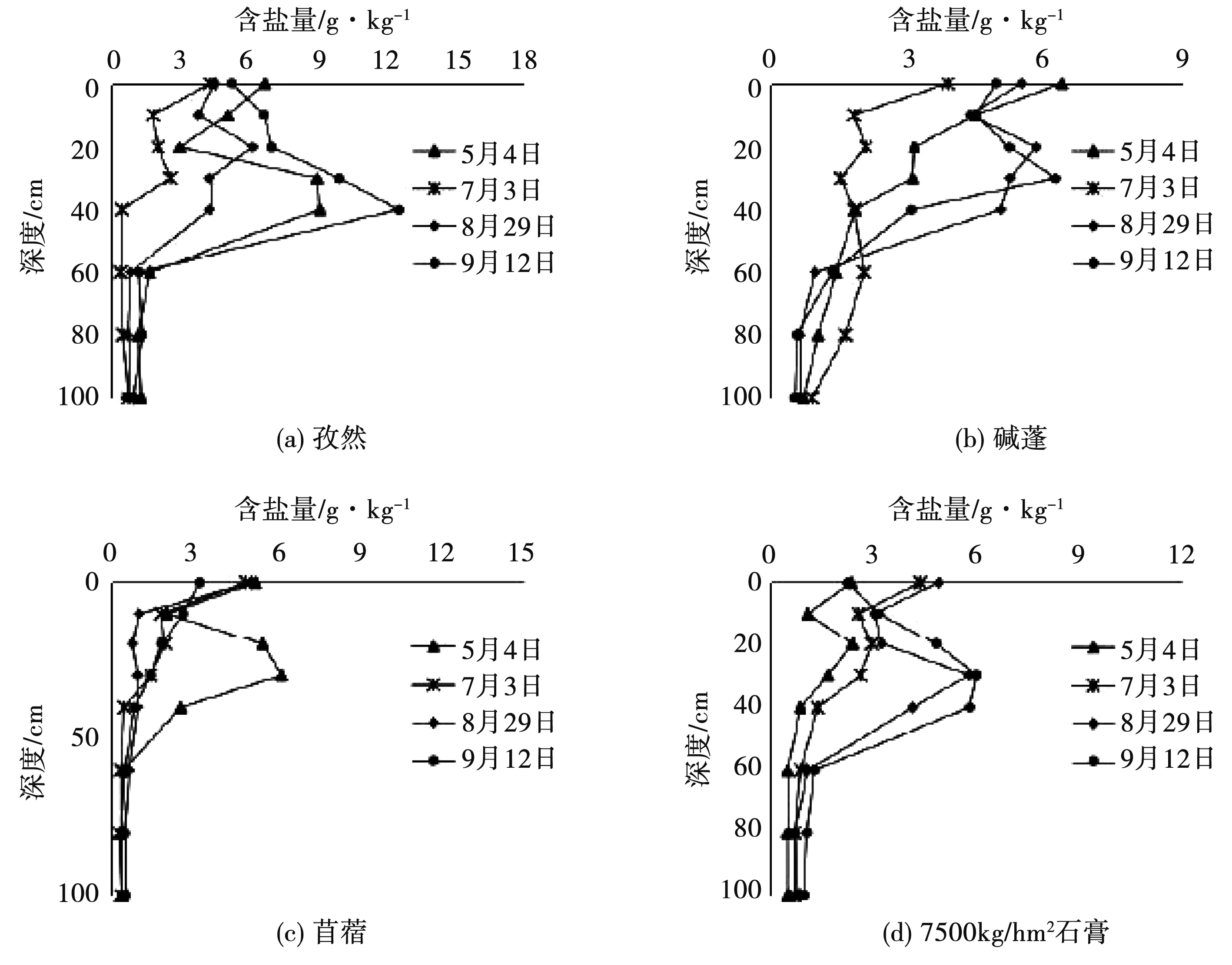

各处理土层平均含盐量随生育期变化情况见图3。由图3可以看出,各处理不同时期土层含盐量均表现为上部土层含盐量明显大于下部,且在60/80 cm以下含盐量很小。3个生物改良处理的土层平均含盐量随生育期变化差异主要集中在0~60 cm的根区层,其中孜然(图3(a))和碱蓬(图3(b))处理在0~60 cm土层含盐量呈现一定的累积状态,苜蓿(图3(c))处理含盐量随生育期在减小;3个不同施量的化学改良处理中,7 500 kg/hm2的石膏处理(图3(d))含盐量随生育期主要在0~60 cm土层变化,且随生育期盐分在累积,15 000 kg/hm2的石膏处理(图3(e))土层平均含盐量在0~50 cm呈减小状态,在50~80 cm土层呈一定的减少状态,而80 cm以下随生育期差异性较小,22 500 kg/hm2的石膏处理(图3(f))土层平均含盐量在生育期始末差异较小,仅在表层10 cm有一定的脱盐现象;3个生物与化学综合改良处理的土层平均含盐量总体呈累积状态,其中碱蓬+石膏处理(图3(g))主要在0~40 cm有一定的盐分累积,而苜蓿石膏(图3(h))和孜然石膏(图3(i))处理的盐分累积主要在0~60 cm土层。对照组则表现为在80 cm以上土体内均处于盐分累积状态。由此可知,各处理土层平均含盐量随生育期变化主要集中在中上部60 cm以上土层,而下部土层含盐量随生育期变化较小,且含盐量均较为小。

图3 各生育期各处理土壤平均含盐量的垂向分布特征

3.2 不同水平位置各处理土壤平均含盐量分布特征

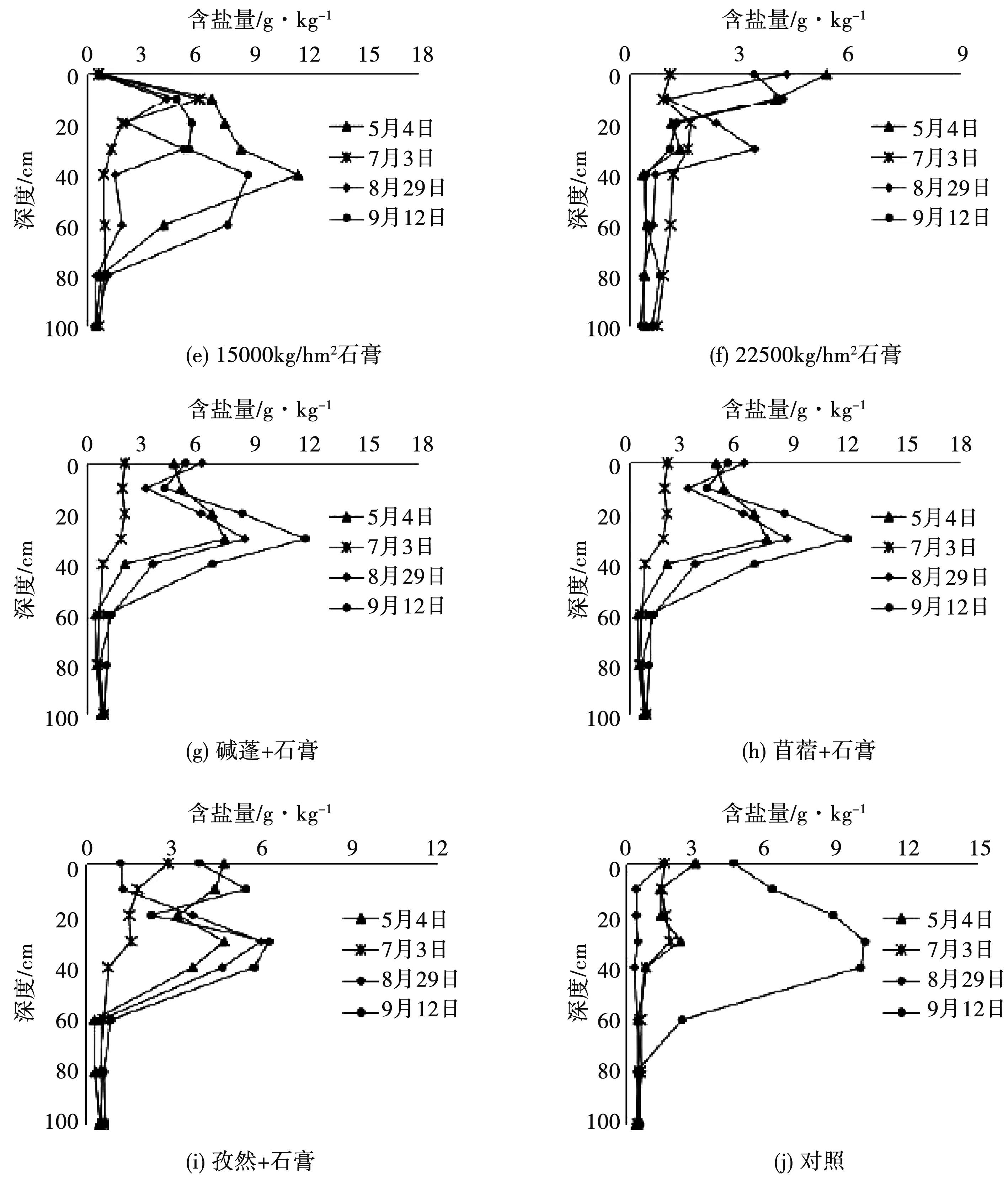

盐分的分布变化包括水平和竖直两个方向。利用棉花铃期8月3日各处理灌后土壤平均含盐量的等值线图(图4),来分析盐分在水平和竖直方向的分布变化情况。从图4中可以看出,孜然处理(图4(a))在滴头下方20 cm形成一个明显的椭圆状淋洗区域,且土壤中盐分以此椭圆形为中心向周围扩散,盐分主要在30 cm土层聚集,形成一个很明显的高盐区;碱蓬处理(图4(b))同样也有灌水后淋洗现象,盐分在30 cm聚集,且膜间盐分高于窄行和宽行位置,表层有一定的随土面蒸发表聚的盐分;苜蓿处理(图4(c))的土壤盐分主要集中在0~40 cm土层,且盐分随蒸发表聚现象较为明显;7 500 kg/hm2的石膏处理(图4(d))土壤盐分以滴头下方20 cm处为中心,向两侧呈对称方式迁移;15 000 kg/hm2的石膏处理(图4(e))与碱蓬(图4(b))处理较为相似,但该处理盐分表聚现象出现在宽行位置,可能是该宽行位置地膜破损,土面蒸发强烈导致的缘故;22 500 kg/hm2的石膏处理(图4(f))变现为盐分主要聚集在膜间0~20 cm的土层,窄行和宽行盐分均很少;碱蓬石膏处理(图4(g))土壤中的盐分主要集中在0~40 cm土层,且膜间表层以及滴头下方30 cm处是两个高盐区;苜蓿石膏处理(图4(h))的盐分在30 cm土层聚集,且宽行盐分含量较窄行和膜间在该土层大;孜然碱蓬处理(图4(i))在滴头下方形成一个明显的淋洗区,盐分向30~40 cm土层的膜间和宽行位置迁移;对照组(图4(j))的盐分受灌水后淋洗影响较大,盐分在滴头下方被淋洗到80 cm以下,而膜间盐分表聚现象较为明显。综上可以看出,灌后各处理盐分在滴头淋洗的作用下,土壤中盐分以滴头为中心向周围迁移,主要在30~40 cm土层聚集,且膜间、窄行、宽行在该土层内形成明显的带状高盐区,总体呈现出膜间土壤盐分高于窄行和宽行,同时膜间土壤盐分随土面蒸发有一定的表聚现象。

图4 各处理生育期土壤平均含盐量沿剖面等值线图

3.3 不同生育阶段各处理土壤盐分离子的变化情况

3.3.1 各处理Cl-含量随生育期变化情况

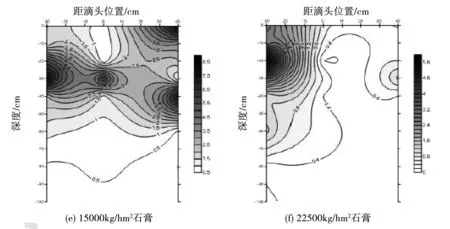

Cl-化学性质稳定,易随水流动,且溶解度大,易造成土壤溶液渗透压升高,使植物不能吸收利用水分而导致植物脱水萎蔫。由各处理土壤中Cl-含量随生育期变化情况可以看出,各处理Cl-在垂直方向上表现为上层土壤中含量大于下层,且在40 cm左右为转折点。各处理Cl-含量随生育期变化规律不一,其中孜然处理和孜然石膏处理的Cl-含量除在表层(0~10/20 cm)有一定减小外,以下土层中Cl-含量均为增加状态;碱蓬7 500 kg/hm2石膏、22 500 kg/hm2石膏和对照组的Cl-含量在这个土体中随生育期均呈减小状态;苜蓿处理Cl-含量在0~30 cm土层有一定增加,30 cm以下呈减少状态;15 000 kg/hm2石膏和碱蓬+石膏两个处理的Cl-含量以40 cm土层为分界,40 cm以上随生育期减小,40 cm以下呈增大趋势;苜蓿+石膏的Cl-含量在整个土体随生育期在增大。

由上述分析可以看出,各处理土壤中Cl-含量随生育期变化主要集中在0~40 cm土层,为更进一步分析各处理Cl-含量随生育期在该土层范围内变化情况,现将各处理Cl-含量在生育期始末的增大减小率情况列于表2。各处理Cl-含量在0~40 cm土层均有一定程度的减小,生育期始末Cl-含量减小率从大到小的顺序依次为:7 500 kg/hm2石膏>碱蓬>15 000 kg/hm2石膏>碱蓬+石膏>对照>22 500 kg/hm2/石膏+孜然>石膏>孜然>苜蓿>苜蓿+石膏。

表2 各处理0~40 cm土层Cl-含量变化率

3.3.2 各处理K+/Na+随生育期变化情况

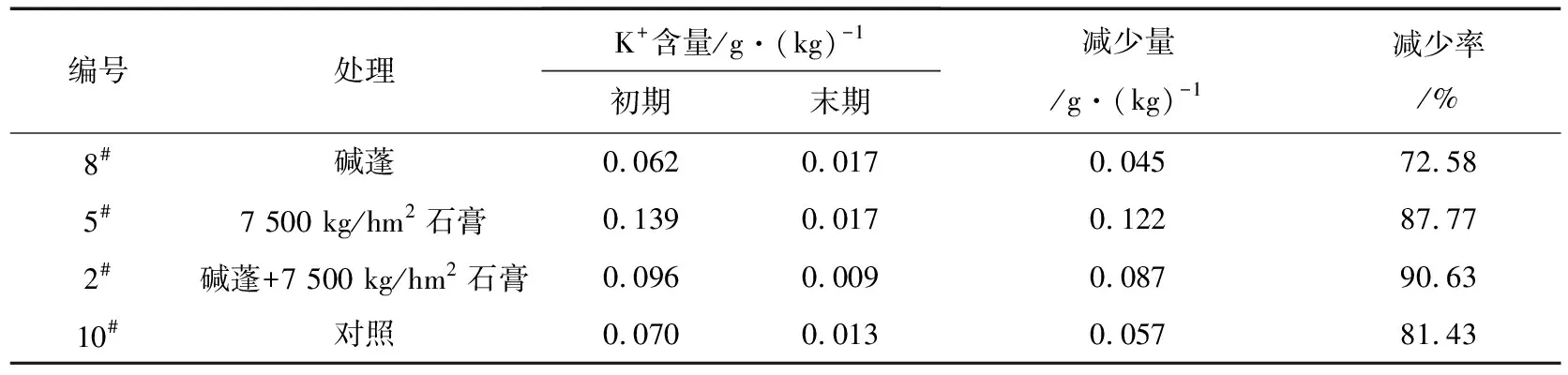

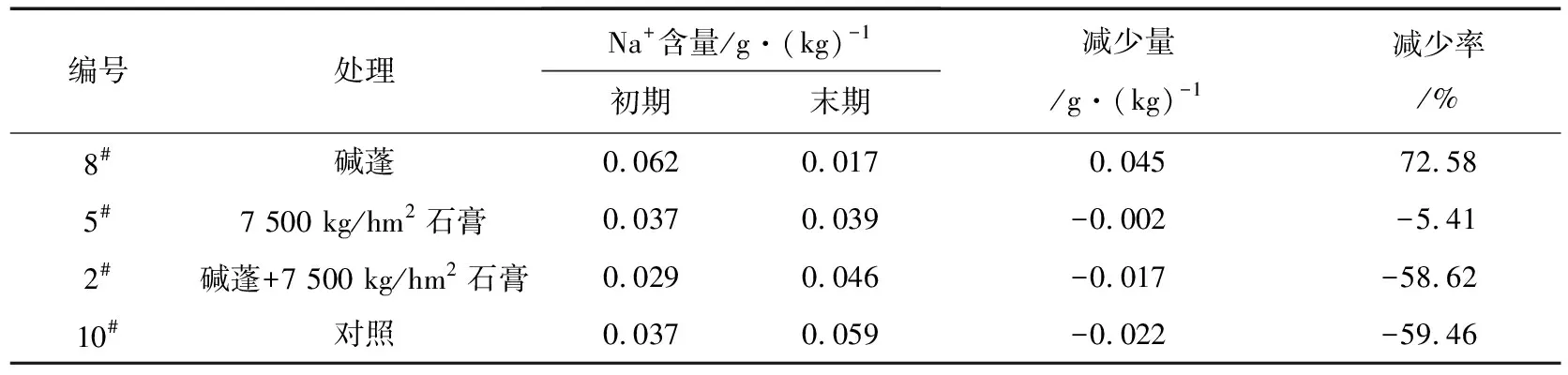

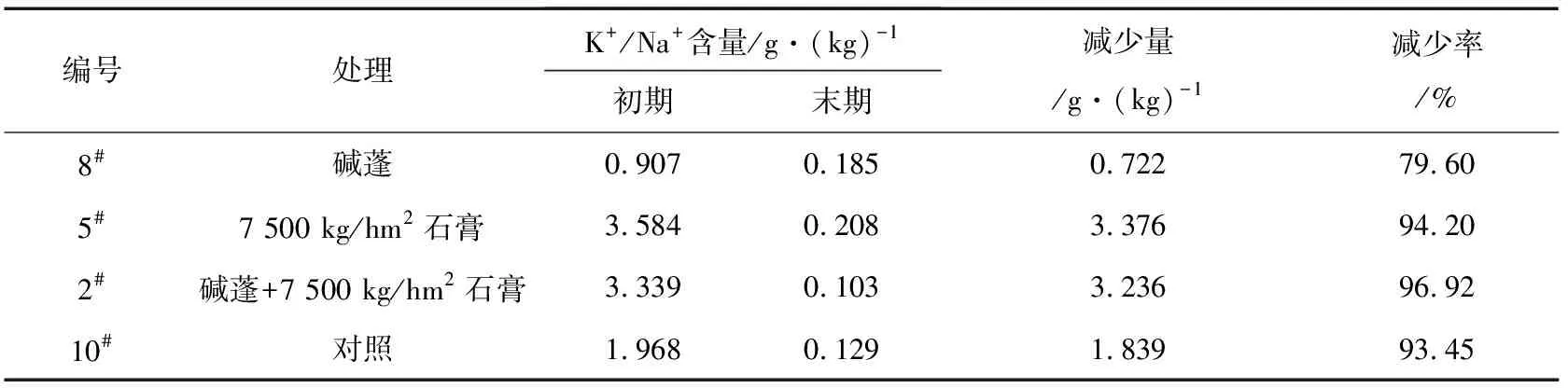

土壤中Na+是盐分中一种主要的有害离子,而K+是可以被作物吸收的养分离子,K+/Na+是指土壤中K+含量与Na+含量的比值,其值越大,说明土壤中养分离子K+含量相对盐分离子Na+的含量较多,反之则较小。表3-表5分别为0~100 cm土层内各处理K+含量、Na+含量和K+/Na+随生育期变化率情况。由表3中可以看出,各处理K+含量随生育期均在减少,减小率依次为碱蓬+石膏>7 500 kg/hm2石膏>对照>碱蓬。由表4中可以看出,碱蓬处理的Na+含量在生育期始末呈减小状态,减小率为72.58%,7 500 kg/hm2石膏处理Na+含量在生育期始末保持平衡,没有增减;碱蓬+石膏处理和对照组Na+含量随生育期均在减小。由表5可知,处理K+/Na+随生育期均在减小,减小率依次为碱蓬+石膏>7 500 kg/hm2石膏>对照>碱蓬,可见碱蓬处理在抑制K+/Na+增大方面表现最优。

表3 0~100 cm土层内各处理K+含量变化率

表4 0~100 cm土层内各处理Na+含量变化率

表5 0~100 cm土层内各处理K+/Na+含量变化率

4 结 语

在膜下滴灌条件下,通过大田试验,分析研究不同改良措施对旱区盐碱地的改良情况,可以得到以下结论:

1) 在深度方向上,各处理土层平均含盐量随生育期变化主要集中在中上部60 cm以上土层,而下部土层含盐量随生育期变化较小,且含盐量均较为小。在水平方向上,灌后各处理盐分在滴头淋洗的作用下,土壤中盐分以滴头为中心向周围迁移,主要在30~40 cm土层聚集,且膜间、窄行、宽行在该土层内形成明显的带状高盐区,总体呈现出膜间土壤盐分高于窄行和宽行,同时膜间土壤盐分随土面蒸发有一定的表聚现象。

2) 各处理Cl-在垂直方向上表现为上层土壤中含量大于下层,且在40 cm左右为转折点;各处理Cl-含量在0~40 cm土层均有一定程度的减小,生育期始末Cl-含量减小率从大到小的顺序依次为:7 500 kg/hm2石膏>碱蓬>15 000 kg/hm2石膏>碱蓬+石膏>对照>22 500 kg/hm2石膏+孜然>石膏>孜然>苜蓿>苜蓿+石膏。处理K+/Na+随生育期的减小率为:碱蓬+石膏>7 500 kg/hm2石膏>对照>碱蓬,可见碱蓬处理在抑制K+/Na+增大方面表现最优。