种植密度对机收型玉米品种豫单9953穗部性状及产量的影响

2021-09-02施立善朱蕴晨李雨灿卢广远

施立善 朱蕴晨 李雨灿 尚 赏 卢广远

(1.商丘市睢阳区农业农村局 河南商丘476000;2.商丘市农林科学院 河南商丘476000)

玉米是谷类作物中产量潜力最大的作物[1],玉米产量是由种植密度、穗粒数、千粒重决定的,玉米产量的形成受单株效应和群体效应的双重影响,而合理增加种植密度、协调个体和群体产量的矛盾是实现增产的最有效栽培措施之一[2]。但是当种植密度过高时反而会造成玉米产量的大幅度降低[3]。张新和佟屏亚等人研究表明,在种植密度较低时,玉米产量随着种植密度的升高而增加,当种植密度超过一定值后,玉米产量会随着种植密度的升高而减少[4-5]。近年来随着玉米机收品种的大面积推广应用,玉米种植密度有逐年上升的趋势。不同玉米品种由于种质来源不同,其最适种植密度不仅受品种自身特征特性的影响,而且也受到当地气候条件、栽培技术水平、水肥条件和耕种方式等因子的制约[6-14]。本研究选择商丘市近几年生产上大面积推广的豫单9953玉米机收品种,研究该品种不同种植密度对其穗部性状和产量的影响,为机收玉米品种的推广应用和高产稳产提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2019年6月在睢阳区路河乡岳庄村进行。试验区常年平均日照2 400 h,气温14℃,降雨量730 mm左右,玉米生育期间降水占全年降水量的68%左右。试验田土壤为潮土类,质地为中壤,土壤含有机质13.4 g/kg、碱解氮92 mg/kg、速效磷13.14 mg/kg、速效钾139.42 mg/kg。前茬作物为小麦,单产7 360 kg/hm2。

1.2 试验品种和肥料

参试品种为玉米品种豫单9953。肥料选用鄂中复合肥(NPK比例为15∶15∶15)和尿素,鄂中复合肥施用量为1 800 kg/hm2,大喇叭口期追施尿素450 kg/hm2。

1.3 试验方法

试验采取单因素随机区组设计,重复3次,试验设置8个密度处理,A1:6.75万株/hm2;A2:7.50万株/hm2;A3:8.25万株/hm2;A4:9.00万株/hm2;A5:9.75万株/hm2;A6:10.50万株/hm2;A7:11.25万株/hm2。5行区,行长6.67 m,行距0.6 m,小区面积20 m2。收获中间3行计产,同时每小区取代表植株10株供室内考种,测定玉米的穗长、穗粗、轴粗、秃尖长、穗行数、行粒数、千粒重、含水量、小区穗重、小区产量。

1.4 数据处理方法

采用Excel 2003和SPSS statistics 19软件进行数据分析。

2 结果与分析

2.1 对穗部性状的影响

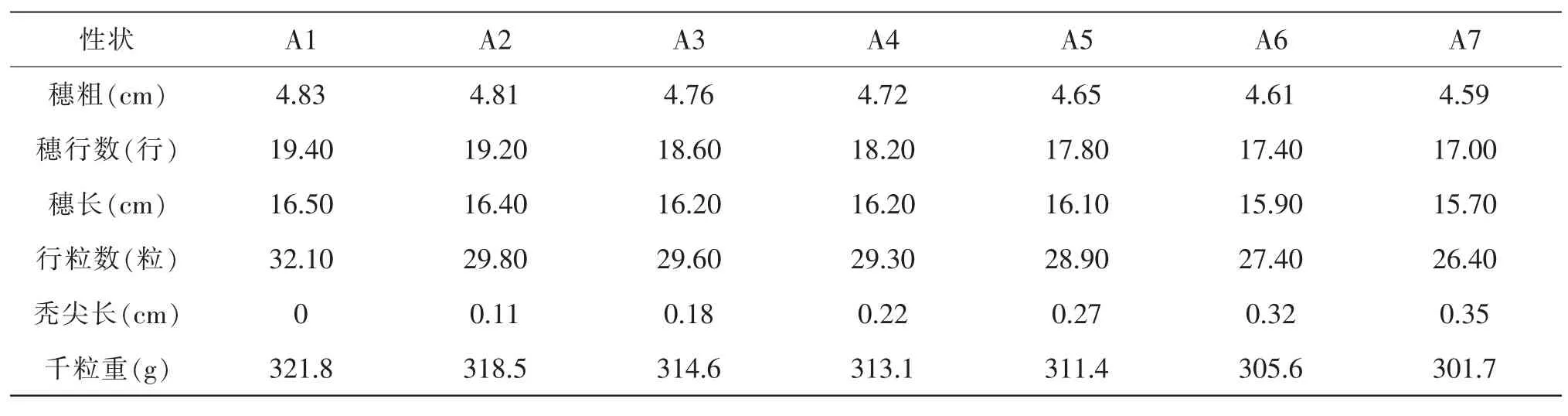

从表1可以看出,随着种植密度的增加,穗粗、穗长、穗行数、行粒数、千粒重呈逐渐降低的趋势,秃尖长逐渐增长。

表1 不同种植密度对豫单9953穗部性状的影响

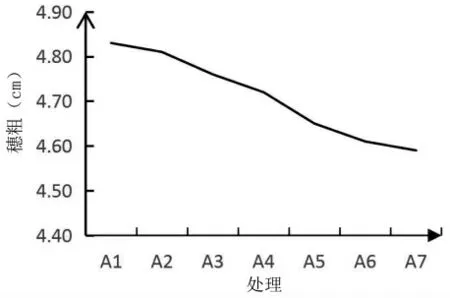

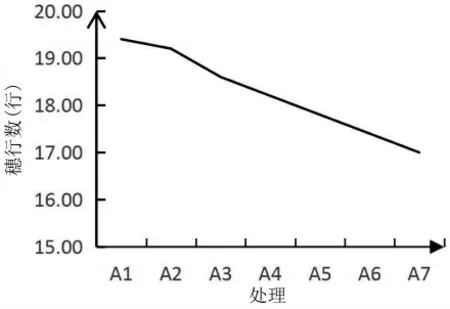

对穗粗、穗行数的影响,各处理间差异不同,从图1、图2可以看出,处理A1与A2差异不大,在A3以后随着种植密度的增大差异变大,基本呈现直线下降趋势。A1穗粗最大,为4.83 cm,A7最小,为4.59 cm,相差0.24 cm;A1穗行数19.4行,A7为17.0行,相差2.4行。种植密度一般对穗行数的影响较大,玉米穗粗形成分2部分,即轴粗和粒长,受玉米整个生育期间外部环境的影响,当只有种植密度差异时,种植密度过大穗粗变细;穗行数为玉米品种的固有特征特性,该品种穗行数差异大,原因一是该品种穗行数本身变异较大,二是该品种穗行数性状对种植密度反应敏感。

图1 种植密度对穗粗的影响

图2 种植密度对穗行数的影响

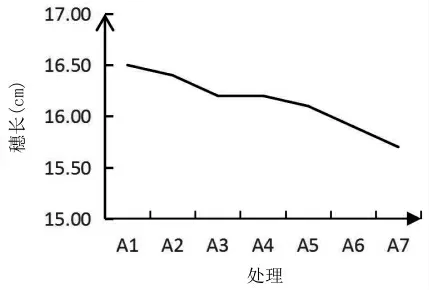

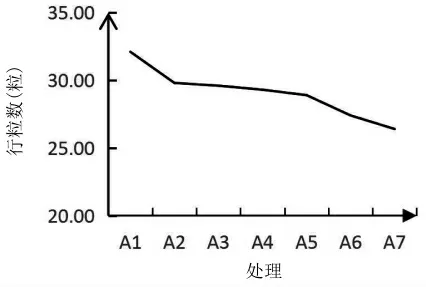

对穗长、行粒数的影响,在不同种植密度下,穗长由A1的16.50 cm逐渐缩短到A7的15.70 cm,相差0.80 cm,低密度和高密度穗长差异不大;行粒数由A1的32.10粒减少到A7的26.40粒,相差5.70粒,低密度和高密度间行粒数差异较大。从图3、图4可以看出,穗长的变化分为3个阶段,第一是A1~A3,呈现直线下降,斜率较大,说明种植密度低时增加种植密度,穗长降低的快;第二是A3~A5,也呈现直线下降,斜率较小,说明种植密度中等时,增加种植密度对穗长的影响不大;第三是A5~A7,也是呈现直线下降,斜率也较大,但小于第一阶段高于第二阶段,说明种植密度高时增加种植密度穗长降低的也较快。行粒数的变化与穗长的变化一致,只是阶段不同,第一阶段是A1~A2,第二阶段是A2~A5,第三阶段是A5~A7。种植密度对穗长的影响不大,但是对行粒数影响很大,分析原因,一是穗长和行粒数的分化在拔节期形成;二是该品种属于小穗型品种,种植密度对穗长的影响较小;三是种植密度过大影响雌穗吐丝、授粉,造成结实差;四是种植密度过高植株对养分竞争激烈,也会造成玉米结实不良。

图3 种植密度对穗长的影响

图4 种植密度对行粒数的影响

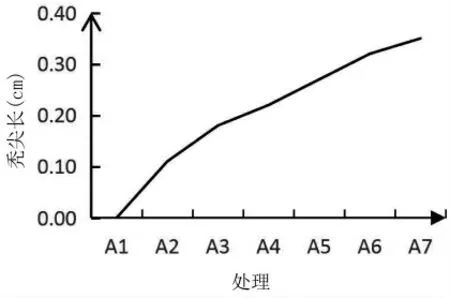

由表1和图5可以看出,随着密度的增加,秃尖逐渐增长。秃尖长由A1的0 cm增加到A7的0.35 cm,相差0.35 cm,其变化趋势呈现抛物线状;该品种在不同种植密度下,差异很小,说明该品种适宜高密度种植,结实性好,秃尖主要是因为种植密度过大,玉米雌穗顶端花丝伸出较晚或叶片遮挡造成授粉和结实不良导致。

图5 种植密度对秃尖长的影响

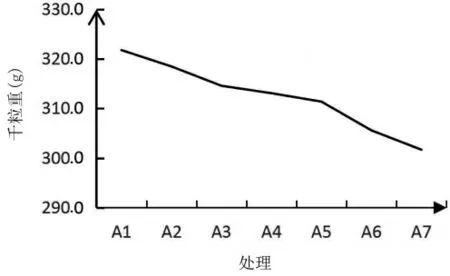

从表1和图6可以看出,随着密度的增大,千粒重逐渐降低。千粒重由321.8 g减少到301.7 g,相差20.1 g。千粒重的变化趋势和穗长、行粒数的变化趋势相似,也分为3个阶段,第一是A1~A3,呈现直线下降,斜率较大,说明种植密度低时增加种植密度千粒重降低的快;第二是A3~A5,也呈现直线下降,斜率较小,说明种植密度中等时增加种植密度对千粒重的影响不大;第三是A5~A7,也是呈现直线下降,斜率也较大,但小于第1阶段高于第2阶段,说明种植密度高时增加种植密度,千粒重降低的也较快。主要是原因,一是种植密度增加,导致叶片遮挡严重,光合作用能力降低;二是种植密度增加,根系生长受到制约,土壤养分的吸收竞争激烈,植株水肥供应不良,这2方面的因素造成玉米灌浆速率降低,千粒重下降。

图6 种植密度对千粒重的影响

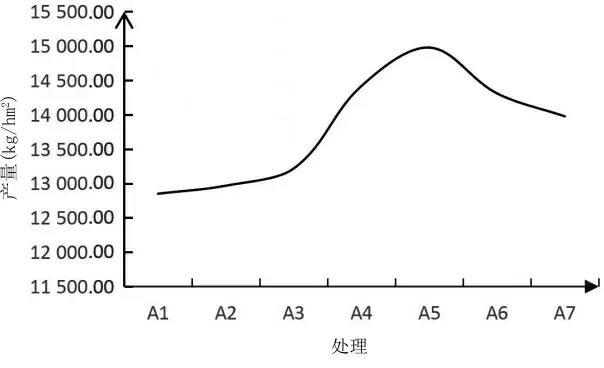

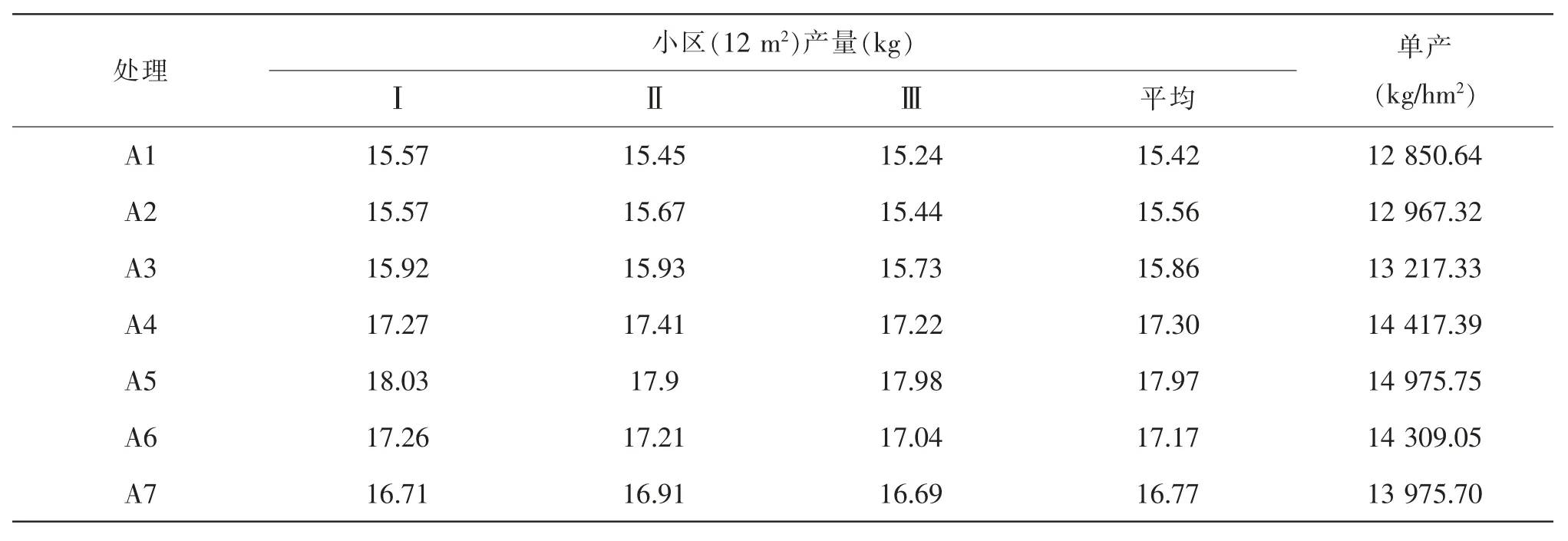

2.2 种植密度对产量的影响

从表2和图7可以看出,随着种植密度的增加,玉米产量呈先升高后下降的抛物线趋势,在处理A5时,即种植密度为9.75万株/hm2时产量最高,为14 975.75 kg/hm2,显著高于其他密度处理,A1~A5阶段,玉米产量随种植密度增加而增加,A5~A7阶段,玉米产量随种植密度增加而降低。豫单9953产量的变化趋势和穗部性状的穗长、行粒数、千粒重的变化趋势相似,在A1~A3阶段,产量平稳上升,在A3~A5阶段,产量上升迅速,在A5~A7阶段产量缓慢下降,说明种植密度不同对产量结果的影响不同,这与该品种对种植密度敏感程度存在差异,品种自身的稳定性较强,适应不同种植密度的能力较高。

图7 种植密度对产量的影响

表2 种植密度对产量的影响

3 结论与讨论

品种和栽培技术措施是影响玉米高产稳产的2个主要因子,而种植密度同时制约着这2个因子,笔者对机收型玉米品种豫单9953的研究表明,该玉米品种随种植密度的增加产量呈现先增后减的趋势,产量与种植密度呈抛物线关系,与前人研究结果一致[15-17]。

机收型玉米品种豫单9953产量随种植密度的变化分为3个阶段,在第1阶段处理A1~A3,在低密度条件下随种植密度增加产量增幅平稳;在第2阶段处理A3~A5,在中等种植密度环境下随种植密度增加产量增幅较快;在第3阶段处理A5~A7,在高密度压力下随密度增加产量降幅平缓,这可能与该品种自身的稳定性较强,适应不同种植密度的能力较高有关;同时也表明该品种对豫东地区在散粉期易发的高温热害不敏感,对穗行数与行粒数影响较小。前人研究表明增加群体密度是玉米提高单产的有效措施之一[18],本研究所选取的机收型玉米品种豫单9953是在豫东地区推广面积较大的品种,种植密度对其果穗性状和产量影响的研究,对给广大种植户提供选择玉米品种和创建科学的群体结构具有指导意义,并提供数据支撑。

根据玉米生长发育规律,采取相应的农艺措施,减少群体的各种不良性状的发生,是高密度下增产的重要途径[19]。玉米品种根据耐密性分为稀植大穗型和耐密型2类,豫单9953属于耐密型品种,耐密型品种增产主要依靠群体效应,建立科学的群体结构是获得高产稳产的重要保证。在低密度条件下处理A1~A3,群体的增加效应大于个体的减小效应,产量随种植密度的增加而平稳增加;在适宜的中等种植密度下,群体的增加效应对个体的效应影响较小,群体和个体配置模式逐渐优化,并达到最大效应;在高密度压力下处理A5~A7种植密度增加,但群体的增加效应要小于个体减少的效应,产量随种植密度的增加而缓慢降低。

随着种植密度的增加,对夏玉米的果穗性状和产量影响程度不同,植株果穗的穗行数、行粒数、穗长、穗粗、千粒重逐渐降低,而秃尖长逐渐增加[20-21]。其结果是玉米产量降低。因此在玉米大田生产中,应加强肥水合理调控及病虫草害综合防治,增强个体抗逆能力,扩大群体生产能力。

机收型玉米品种豫单9953在较高密度下通过肥水调控来提高千粒重、穗行数、行粒数,从而发挥该品种的耐密性,挖掘其高群体效应潜力而实现稳产高产,9.75万株/hm2为最佳种植密度。