京西地区传统民居建筑特征及文化生态研究

2021-08-31薛林平戴祥石玉XUELinpingDAIXiangSHIYu

薛林平,戴祥,石玉/XUE Linping,DAI Xiang,SHI Yu

0 引言

北京郊区的西部地区,著名的太行山北段余脉蜿蜒其中,永定河穿流其间,独特的山水环境,孕育了大量的传统村落。在已经公布的中国传统村落名录中,北京市共有21 处,其中15 处均位于京西地区(房山和门头沟)。京西地区堪称京畿之重地。对外,由于毗邻河北,与山西北部、内蒙等地隔山相望,中原与塞外、汉族与少数民族等多种文化在这里交融;对内,丰富的物产(煤业、矿业、琉璃瓷器等制造业),使其成为北京城区皇家与平民的重要供给地,同时具有为北京服务的特殊职能。在这样的背景下,京西地区人口构成非常复杂:有直接为皇家服务的军户、工匠户、养马户、守坟户等;有从事京城与山西、河北、内蒙贸易的商户;有外来开垦的农户移民、煤窑打工的窑工(包括汉族、满族与蒙古族)。相应地,京西文化是多元的,可以看作是帝都文化辐射下的汉族中原文化、满蒙文化与地方乡土文化的大杂烩。京西传统民居亦广泛吸收周边地区的文化精髓、适应多种性质的功能需求,呈现出别具一格、丰富多样的民居特征。

1 院落布局

院落布局采用北方民居典型的合院形式,常见的有四合院、三合院。四合院北侧设正房(5 间或3间)或正房+耳房(3 间+2 间),东西两侧配厢房(3间),南侧倒座与正房形式遥相呼应,其中1 间或1个耳房开辟为入口(图1)。与城区四合院不同的是,受山地地形的影响,院落朝向无法追求整体轴线与棋盘式街区,院落布局也难以形成完整的四方边界与统一标高。匠人在营造过程中常常灵活处理,因而产生多种变体:如当地基形状不规则时,增减耳房或偏院(图2);当地基面积过小时,则进一步舍弃倒座或者厢房形成三合院甚至二合院(图3-4)。在这种情况下,“轴线对称”已经不是第一要务,“庭院方正”才是最重要的。

1 四合院基本平面

2 四合院变化形式(地基形状不规则时)

3 三合院平面(地基面积过小时)

4 二合院平面(地基面积过小时)

规模较大的宗族聚居,则采用院落组合的形式。多进院整体方正狭长,内部流线由南至北,一字贯通,以垂花门楼或者过厅分隔。临街的倒座正中设立入口,门前台阶取3、5、7 等奇数,再次强化入口与轴线,秩序感非常强烈(图5、6)。多跨院则要求更大的基地面积与充足的经济实力,所以数量较少,较为著名的有爨底下村的双店院(图7)。

5 多进院平面

6 多进院轴测

7 多跨院平面

2 建筑构成

建筑单体可以解构为基础、结构、墙体、屋顶4 个部分(图8)。其中,根据屋面材料的不同,大体上分为石板房与瓦房两大类。

8 民居建筑分解轴测

2.1 基础

京西民居基础做法相对统一,垒石夯土,几乎没有湿作业。经济条件稍好的,会围绕地基做一圈阶条石,阶条石下面安装陡板,以防止老鼠捣洞破坏地基。经济条件一般的,只做前脸的阶条石,甚至柱顶石都由天然未加工的方形石块替代(图9)。

9 地基

2.2 结构

京西民居结构本质上属抬梁式木构架。以三开间为例,最常见的结构形式是四梁八柱、五檩四步架,无前后廊,极少数民居可以做到六檩前出廊。相比而言,经济条件稍好的,木料粗直,梁架端正,替木、牵杆等附属构件较多,有的还富有雕饰;经济条件稍差的,为了解决木料细短的问题,山墙两榀采用抬梁式与穿斗式相结合的形式,即中柱落地,脊檩直接放置在中柱上承重,称为“排山”,以弥补大梁不足的缺陷(图10-12)。

10 结构形式示意

11 前墙立面

12 后檐墙立面

民间流传匠谚:“长柁(梁)短檩,高屋基矮柱脚”,形象地概况了当地抬梁式结构的比例特征,即小开间、大进深、高基础、低屋檐。大多数建筑单体柱高八尺,梁长一丈四,檩长一丈,一间房开间约为3m,进深约为5m(此处为木匠专用尺尺寸,较市尺偏小)。原因有两个:一是木料短缺,难以大体量营造;二是西部山区年平均气温比平原地区低1~2℃,且山地迎风坡降雨多于背风坡,故建筑低矮以减小体型系数,增强保暖[1]。

2.3 墙体

根据位置的不同,墙体可分为前墙、山墙及后墙。

前墙通常采用“满装修”形式,即中间为双耳门窗,与两侧窗户相连,窗下设槛墙(图13)。槛墙最常见的方式有两种:一是“砖包皮”形式,内部用石材垒砌或黄土填充,外部采用全顺砖或顺砖+空斗砌法,节约砖材;二是仅用顺砖砌筑四周,内部填芯露出石材,形似“虎皮墙”,省砖且具有装饰作用。

13 抬梁式结构门头沟区马栏村

后墙不开窗或开小窗,封檐形式有“老檐出”和“封护檐”两种,二者的区别在于檐椽是否露出墙体(图14)。后墙分上身与下碱两段,由一道砖砌腰线相隔。上身通常由小而扁平的石材倾斜交替砌筑,形如麦穗,称“麦穗墙”(图15)。由于缝隙过多,其外表面会覆盖一层灰土提高保温性能,但随着时间的推移风化剥落,石墙常呈现半裸露的状态。下碱做法与上身相同,或采用与槛墙相似的“虎皮墙”形式。

14 抬梁式与穿斗式结合的排山门头沟区灵水村

15 “麦穗墙”肌理房山区北直河村

山墙不露檩条,又称“封山下檐”。山墙分下碱、上身和山尖3 段,由腰线(与窗台高度平齐)与平口线(与大梁高度平齐)分隔,这两道线通常也是材料变化的分界线(图16)。山墙差别较大,分石砌、砖石混砌、砖砌3 种类型,其中砖石混砌的最为常见,即将四角墙垛用砖砌,石材填心,俗称“四角硬”。

16 山墙立面

2.4 屋顶

屋顶形式多采用尖山式硬山顶、清水脊、蝎子尾。屋面材料分为石板与仰合瓦两大类。

石板屋面采用天然的页岩,将其加工成片状的方形石板后,按照一定规律横向铺设而成。屋脊和边脊处通常会铺几垄板瓦,形成“棋盘芯”,防止石板被大风掀起,有的甚至覆盖整个屋面。屋面坡度相对平缓,既能降低屋面自重对立柱的侧推力,又防止石板滑落。石板屋面的优点与缺点都非常明显,优点是廉价易取、坚固耐用,铺设完成后百年内很少需要更换;材料厚度大,保温、隔热和防水性能优异。缺点是自重大,费时费力,需要依赖人工用铁撬将一匹匹的片状石材撬下来,再用铁锤和錾子进一步加工,因此一间房屋的石板备料往往需要花费两年左右的时间(图17)。

17 石板瓦屋顶水峪村七号院

仰合瓦屋面,采用人工烧制的灰瓦,底瓦与盖瓦按一正一反竖向铺设,接缝处用灰土密封。因其檐口独特的视觉效果,仰合瓦在民间又被称为“阴阳瓦”或“哭笑瓦”。仰合瓦屋面的底瓦与盖瓦均用板瓦,用筒瓦的情况较少。仰合瓦屋面屋顶呈黛青色,视觉上更为轻盈,与石板屋面相比,自重轻,需要较高的坡度以便雨季走水迅速,保护内部木结构不渗水(图18)。

18 仰合瓦屋顶马栏村萧克故居

需要注意的是,这两种屋面都需要一定的弧度,当地工匠称之为“儾度”。儾度可使吐水疾远,同时让石板或者瓦件间形成一定夹角,不易滑落也不易“张嘴”。儾度在制作屋架时就已经确定。工匠称为“缩襟拔脊”,即缩短襟檩、拔高脊檩,就形成了“儾”。

3 文化生态

以上是从建筑学角度对京西民居物质形态的解构,如若需要更深层次文化内涵的解读,则可以从文化生态学的角度出发。

3.1 自然决定

建筑起源的早期,自然环境常常起到决定性作用。京西地区大体可划分为山前平原区、浅山区、深山区三大片。其中浅山区分布有特殊的页岩矿床地带,人们靠山吃山,在资源丰富的“石板塘”中,有人开采石板坯子,有人背送坯子,还有人在外面加工成特定规格的石板,再等主侯客,近销京西,远销外地,成为一条长久不衰的产业链[2]。

加工后的石板除了做缸盖、刮板、磨刀石等生活生产用具之外,最大的用途便是作为屋顶防雨材料。“因为石板耐年头,可以几百年不朽,京西民房及潭柘寺、戒台寺(像牡丹院)等庙宇的屋顶大量地使用了栗园庄的石板。1952-1957 年,门头沟区盖黑山宿舍及北京马列主义学院,曾大量地用石板”[3]。由此可见,特殊的地质结构,对京西山前平原区、浅山区民居建筑产生了深远的影响,直接导致了石板房形式的出现(图19)。

19 京郊传统民居屋顶类型分布图(底图源自北京市规划和自然资源委员会,审图号:京S(2021)023号)

有意思的是,作为京西移民的重要来源地之一——晋东南,位于太行山南端,也有大量石板房存在,可谓异曲同工(图20)。那么,会不会是移民文化带来了石板房营造技艺?答案是否定的。原因有二:一是京西地区“开采石板的历史可以追溯到辽代”[3]48,这大大早于大移民的元末明初时期;二是我国豫北、冀西、晋东南、黔中、鲁南、川东、陇南、洛南、云贵高原等地均有类似的石板房存在[4],而这些区域彼此之间不一定有明确的移民关系。正如文化生态学理论与方法的创造者朱利安·斯图尔德(Julian Steward)所提出的观点:自然生态与人类文化之间相互依存,相似的生态环境会产生相同的文化。石板房出现的区域大多地处山区,土少石多、资源紧张,常规建筑材料匮乏,人们只好就地取材,利用石板建成简单的房屋设施,繁衍至今。京西地区石板房与晋东南地区石板房的出现过程也大抵如此,二者应是一种巧合。

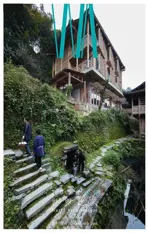

20 晋东南与京西地区石板房对比(摄影:戴祥)

3.2 文化影响

瓦房的出现则体现出文化影响的增强。如果把镜头的时空轴线进一步拉长拉远,表面上,西山地区是华北平原与塞外高原之间重要的天然屏障,实际上,看似重峦叠嶂的山间密布大量用于沟通的天然通道(峡谷)与人工走廊(驿道、商道、军道等),进而促进了中原与游牧、京内与京外多文化的交融。例如,早在几十万年前的“北京人”时代,生活在房山区的古人类就已经从周口店沿着永定河谷逆流而上,探索迁移的路径,并最终走出西山经河北进入山西境内;再如,战国时期燕国的势力范围,实际上囊括今北京、河北北部、山西东部以及辽西。这种密切的关系在经历了辽、金、元、清等以少数民族为主体统治的朝代,以及数次移民迁徙后达到顶峰。此时形成了两条重要的建筑文化传播线路:一是永定河,正如孙大章先生所说,“一座大山可以隔断居民的往来,形成大山两侧迥然不同风格的民居;而一条大河又可以把很宽广的地域文化沟通起来,形成基本类似的民居风格”(图21)[5]。二是京西古道,东连帝京,西通塞外,是重要的出塞道路、军事通道,更是往来京城输送物资的必经通道(图22)。京西地区传统村落沿永定河水系、京西古道蜿蜒分布,京、晋、蒙商旅往来,匠人流通,促进了这一地区营造技艺的传播、民居风格的定型,如建筑前脸多为“满装修”样式,“梁”的俗称均为“柁”等。

相比河道、古道而言,外来的移民文化又增加了一条空降的传播通道。明初,朱元璋就多次下诏向北京、河北及周边地区移民……靖难之役后,朱棣继续进行了大规模的移民措施[6]。据《明史》卷77 载“成祖核太原、平阳、泽、潞、辽、沁、汾丁多田少及无田之家,分其丁口以实北平。”以及《明太宗实录》卷12 载“洪武三十五年(1402 年)九月,命户部遣官覆实太原、平阳二府,泽、潞、辽、沁、汾五州,丁多田少及无田之家,分其丁口以实北平各府州县。仍户给钞,使置牛具、子种,五年后征其税”(图22)。京西大量传统村落是因明代的山西移民政策形成的[7],如苇子水村、千军台村、南窖村、水峪村、宝水村等,这些村落的建筑特征势必受到移民来源地的影响。

21 永定河与传统村落(图片来源:美国国会图书馆地理与地图部https://www.loc.gov/)

22 京西古道与传统村落(绘制:戴祥)

由此可见,京西地区所处的文化生态圈绝不仅限于今日北京西部的门头沟、房山行政区内,而是以“西山”地区为核心,北京、河北、山西、内蒙多省文化圈的交界与重合。距离京城较近的区域,交通经济发达,传统民居受京城四合院、官式建筑影响更大,形制规整、修建精美;地处深山的区域,传统民居受贸易活动频繁的山西、河北、内蒙古中部地区影响更大,尤其是文化主流、技术成熟、移民人口输出多的山西省。院落布局依然是北方常见的独立庭院式,但比例狭长,有晋地四合院的影子;建筑风貌则体现出中原腹地与边塞文化融合后的质朴、粗犷气质(图23)。

23 晋北民居与京西民居对比(摄影:石玉)

4 结语

京西传统民居,是匠人在长期的营造实践中探索出的当地最优解,回应着地方的自然环境与生活方式,名不见经传的背后,却蕴含着丰富的历史文化内涵。本文通过对其典型特征的分析,挖掘其建筑意匠的精华,探讨了其典型类型的来龙去脉,以期为传统民居乃至传统文化的保护与传承添砖加瓦。在传统保护意识日益觉醒的时代,愿有更多的人感受到中国传统民居文化的魅力所在。