观前码头

——闽江上游的船筏转运村

2021-08-31罗德胤LUODeyin

罗德胤/LUO Deyin

0 引言

观前村位于福建省浦城县,是闽江上游南浦溪畔的一个码头。由观前逆流北上23km,就到了县城南浦镇。由南浦镇的码头转入北上的旱路,就进入了仙霞古道。仙霞古道全长约120km,是古时沟通浙闽两省的一条交通要道。

钱塘江水系和闽江水系都是我国重要的水系,历史上它们分别是浙江省和福建省的交通命脉。钱塘江水系孕育的钱塘江流域、闽江水系孕育的闽江流域,又是我国两大富庶的农业带,经济发展水平较高,并有相当程度的互补性。

由于南浦溪季节性暴涨暴落的山区溪流特征,闽江船在一年当中只有部分时段能溯江到达南浦镇。其他时段,它们只能在观前码头将货物卸下,分批装入载重量较小、吃水较浅的竹筏运至南浦镇,再起岸北上仙霞古道。可以说,是南浦镇和观前码头,共同完成了闽江航运和仙霞古道旱路的转运功能。

1 仙霞古道

仙霞岭是钱塘江水系和闽江水系的分水岭。跨越仙霞岭、沟通浙闽两个富庶经济区的旱路,即是仙霞古道。位于江山城关镇南7.5km 处的清湖码头和浦城县城南浦镇的南浦溪码头,是仙霞古道的起点和终点,也是钱塘江水运和闽江水运的起点。从钱塘江逆流而上的船只,运载着江南出产或转运的物资,源源不断地驶入钱塘江上游的江山港,这些物资在清湖码头卸下,转成旱路,连同江山本地物产,由挑夫肩挑,运至仙霞岭山区各集镇和更南面的福建浦城,在那里的码头下南浦溪进入闽江水系。而从福建各地经闽江运抵浦城码头的物资,连同浦城本地物产,也由挑夫肩挑,翻越仙霞岭,至清湖码头再沿江而下,抵达钱塘江中、下游各地。

1 观前卫星地图,临江溪从西侧汇入南浦溪

仙霞古道在为浙闽两地交流创造条件的同时,沿途也诞生了一批富有特色的集镇、村庄和庙宇。从江山的清湖码头到浦城的南浦镇,行人一般需3天,挑夫则要4~5 天。仙霞岭路的运输业给农闲的农民们提供了增加收入的机会,也刺激了沿途各集镇和某些村落、甚至某些庙宇的商业发展。江山的清湖、峡口、廿八都和浦城的渔梁、仙阳、南浦,都成长为较大型的集镇。沿途的一些村落,比如江山的石门和浦城的盘亭,形成了规模小一些的商业街道。途中的庙宇也善于“因势利导”,为自己谋得发展良机。清湖南面约7km 的昭明村保乡殿1)[1]占地面积达600m2,但神灵大多集中在面积约100m2的正殿内2),其余空间全部用于经营茶馆。枫岭关旁的关帝庙,中堂东南侧有面积超过50m2的厨房和餐厅,常为路人提供膳食。五显岭上的五显庙(后亦称吉祥寺),除中间有五显大殿和大雄宝殿并列外,其东侧有两层共22 间的居室,既是僧房,也是供“挂单”3)或旅客借宿的客房。

由于时光的流逝和记录的缺乏,我们今天已无法获得关于仙霞古道在货物运输上的数据,因此这些保留至今的集镇、村庄和庙宇,几乎成为我们推测和判断当年仙霞古道运输业状况的唯一途径。对仙霞古道运输业有了大致了解之后,我们才能理解观前码头的产生原因,以及它所能达到的发展水平。

2 观前村的地理历史

与江山的清湖、峡口和廿八都不同,浦城的观前不是集镇,曾经是一个乡所在地,现在则是一个行政村,坐落于南浦溪西北岸,东西向宽约180m,南北向长约750m,占地面积约12hm2,目前人口约790 户,3300 余人4)[2]。村落与东南方的金斗山隔溪相望,金斗山上建有一座金斗观,观前因此得名。

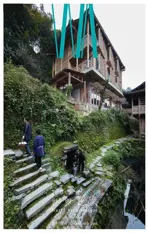

2 从金斗山俯瞰观前村(摄影:周兴贵)

3 观前街现状(摄影:罗德胤)

4 同治版《南浦眉山叶氏宗谱》卷首图

当地文献常以“三山秀丽、二水交流”来形容观前村。这8 个字既描述了它的地理环境,也概括了它的村落结构。“二水”即南浦溪与临江溪,这是观前村码头转运功能得以开展的前提。“三山”指的是观前村西面的3 座小山,由南至北分别称作金山、银山和龟山。相比于四周的其他山岭,“三山”的海拔较低,坡度较缓,是方圆5km 之内少数可供建房聚居的地方之一。

观前村所在的地理环境,并不适于农业耕种。村落四周山林较多,耕地较少,粮食产量无法自给自足,当地人常说:“一年粮食,半年吃完。”观前能发展成为一个人口稠密的大型村落,靠的不是农业,而主要依靠南浦溪的航运业。在观前村的南面,临江溪汇入南浦溪。两溪合流,水量大增,更利于行船和放排,溪岸设置码头供船只和竹筏停靠,成为天然之选。

综合观前村的各姓族谱和口头传说,并结合南浦溪航运业与仙霞古道运输业的历史,我们可以得到观前码头大致的发展脉络。南浦溪的航运从唐代就已开始,但截至唐末,观前的地名尚未见诸记载。两宋时,随着经济中心南移,仙霞古道正式开通并发挥作用,南浦溪的航运功能也相应提高。周、张、谢、叶四大姓氏的族谱,也都称自己的祖先在北宋或南宋时迁入观前。大约从明末清初开始,“仙霞古道+南浦溪”的经贸运输线得到政府的有力支持,其重要性接近甚至超过之前的浙闽交通主线铅山线5)[3]。这一时期的历史文献,无论是私人游记,还是官方志书,频频提到观前。比如徐霞客的《游金斗山小记》说到:“崇祯戊辰(1628)三月十三日抵浦城……十四日,自浦城舟发四十里,至观前,舟子省家早泊……”[4]在这里,我们不但看到了观前的地名,还知道船工的家就在观前。

据《浦城县志》记载,1951 年,观前码头上有木帆船92 艘,竹排151 张[2]。数据和观前村老船工徐保弟(生于1936 年)的回忆有些出入,但差距不大。据徐保弟估计,1950 年前后观前村拥有船只的家庭有100 多户,以每户有一艘船计,也有100多艘,还不包括那些临时停靠的过路船。

在抗日战争和解放战争时期,作为闽江北源的一个规模较大的码头,观前是战争后方重要的物资转运地。1939-1947 年,国民党政府在观前设立“水陆联运站”,使得观前的水陆转运地位在一定程度上被强化。按照当时的政策,凡参加联运站工作的劳动力,可免予服兵役(时称“抓壮丁”),所以相比于其他地方,观前人口、尤其是壮年劳动力的流失是比较少的,甚至还吸引了部分外地人举家迁入观前(他们指望在加入联运站之后,可以不被“抓壮丁”)。

观前码头的兴盛一直持续到1958 年赛(岐)浦(城)公路修通。在那以后,汽车取代船只和竹筏成为主要交通工具,观前也不复有往日的辉煌。

3 观前村的结构

观前村由上坊(北)、中坊和下坊(南)3 个规模相当的小村组成,它们分别倚靠着龟山、银山和金山。3 个小村目前的人口各约250 户、1000 余人。从现状看,3 个小村已紧密联成一片,没有明显的分界线。但在历史上,它们可能是相互之间有一定距离的3 个团块,其中分别居住着以周姓、张姓和谢姓为主的居民。这3 个姓氏的宗祠,也分布在各自的团块之内。后来,随着人口不断增加和外姓居民陆续迁入,尤其是叶姓人自后塘遭毁而迁居观前之后,3 村之间的边界才变得模糊。叶姓居民主要居住在中坊村内,叶氏宗祠则坐落在上坊村内西南侧的山腰上。

因“二水交流”而产生的水旱转运功能,是影响观前村结构布局的一个关键性因素。它决定了观前村码头和商业街道的分布。观前的码头有8 处,其中6 处分布在南浦溪的西岸。最重要的码头是中坊村内的浮桥西码头。浮桥是观前居民与外界沟通的重要交通设施。浮桥西码头在充当观前村居民对外交通出入口的基础上,发展成为船只、竹筏装卸货物的主要码头。

观前村的商业街市,也正是以浮桥西码头为原点生长起来的。商铺大部分分布在中坊村的前街两侧,以浮桥亭为中心,沿溪岸向两边各延伸40~90m。与前街垂直并交汇于安澜亭的横街,以及横街之后的溪尾弄,也有一些商铺。

前街是观前村内最长、最重要的一条街巷,北至龟山脚下的天后宫,南至下坊村南端的饶家水碓,全长约750m。在前街上,分布着3 座凉亭和1 座浮桥亭。它们活泼而开放的建筑形式,与村内其他建筑形成了鲜明对比。浮桥西码头上的浮桥亭,高高耸立,堪称观前村的标志性建筑。凉亭的高度与建筑形制不及浮桥亭,但亭内设有宽大的坐凳,供村民们乘凉、闲聊,是观前村的社交中心。

中坊村内,前街的沿溪一侧是吊脚楼店铺,现存有21 间,总长超过60m。在码头繁华时期,这些吊脚楼以杂货店、饭店和豆腐酒店为主。吊脚楼的建筑优雅美观,同时也充分利用了溪岸,这样更高处的坡地就可以用来建造住宅、祠堂和庙宇等建筑。在洪水暴涨的时候,吊脚楼的墙板、门板等构件都可以临时拆卸,以便水流通过而不将木结构推到。1998 年的大洪水,一直涨到浮桥亭的屋檐之下,把大部分店铺都淹没了。

吊脚楼店铺的“临时性”既反映了当地居民在建筑技术上的灵巧构思,也说明观前码头的商业发展尚未达到一个较高的水平。同样是坐落于溪边的江山市清湖镇,店铺没有采用吊脚楼的建筑形式,而是选择了“板门店”或“墙门店”。“板门店”的质量较低,“墙门店”的质量较高,两者都属于固定的建筑,不同于随时可拆卸的吊脚楼。而且,“墙门店”都分布在距离溪岸较远的上街,它们在防洪上受到的关照已超过很多住宅。

从中间贯穿中坊村、并与前街平行的“半街”,是观前村内另一条比较重要的横向街道。与前街和半街垂直的巷道,主要的有5 条,由南至北依次是横街(连着溪尾弄)、童厝弄、浮桥弄、祠堂弄和社庙弄。观前村人将村内的主要街巷和码头总结为“七街七埠头”6)。

5 前吊脚楼店铺及浮桥亭平面

6 观前浮桥亭正立面及吊脚楼店铺沿河立面

7 观前吊脚楼店铺剖面及浮桥亭侧立面

8 观前街的吊脚楼

9 雨中的观前街巷

观前人口的主体也不是农民,而是船工、排工、渔户、商人、手工业者、挑夫等“非农业人口”。观前村的“职业分布地图”大致上为:南面的下坊村,最靠近临江溪与南浦溪交汇处,居民以船工为主;北面的上坊村,距离临江溪与南浦溪交汇处最远,居民以排工为主;商人和手工艺人,主要居住在交通便利的中坊村;在中坊村的西北角,名为“交埠岭”7)的地方,居住着几十户以“挑柴卖火”或“挑长担”为生的人家。渔户和纯农业户的数量较少,前者分散在中坊村和下坊村,后者在3 个小村内都有。

4 观前村的住宅建筑

相比于一般的农耕村落,观前村的建筑类型是比较多的,有住宅、祠堂、庙宇、店铺、凉亭等类型,这说明观前村是一个发育程度比较充分的乡土聚落。不过就数量而言,住宅还是占了大多数,它们是观前村建筑的主要构成部分。

住宅有独家小院和集合大院两类。独家小院的天井一般不超过3 个,占地面积在150~500m2之间,此类住宅是观前住宅的主流。住宅的天井普遍很小,进深只有0.5~1.5m,面宽在4m 左右。闽北的气候比较湿热,小天井有利于减少日晒,也有利于在炎热季节减少与户外热空气的对流。

最小型的住宅是由上堂屋、下堂屋(或过廊)和两侧厢房组成的小型合院。大一点的住宅有两种布局。第一种是在小型合院的后面增加一个天井,形成上、中、下3 堂的两进院落式住宅。第二种是将两个小型四合院前后相接并在相接处设太师壁,这样就出现了一前一后两个下堂,各有大门通往户外,同时两个上堂合并成一个进深达9m 左右的H形厅堂,这两种住宅还常在一侧附带有小型跨院或一排杂房。

集合大院也称为“大厝”,这是福建人对大型住宅的俗称。大厝内的天井有7~10 个之多,占地面积达到1000m2左右。观前村的大厝有4 座,其中3 座位于中坊村的半街西侧,一座位于上坊村东侧。山坡建宅首先要解决地基平整的问题。对于大型住宅而言,方法有两个;一是使住宅的进深尽量缩小、面宽尽量加大,形成横长形平面;二是将住宅内部划分成前后两三个相对独立的部分,之间用台阶作连接。

住宅院的围护结构是夯土墙,这是闽北一带乡土建筑常用的建筑方法,与浙江江山境内常用空斗砖墙大为不同。夯土墙高6~8m,比住宅厅堂的屋脊高出1m 左右,能起到很好的封(隔)火效果。观前村人口稠密,房屋鳞次栉比,又以木构架承重为主,所以尤其要注意防火。1986 年编写的《观前村志》 记载了发生于1915-1979 年之间的6 次火灾。其中1915 年3 月的那次,起因是“完善婆”用火灭跳蚤,致使“横街一排木构店房、住房共20 余间及亭一座”被毁。后来的几次火灾,毁坏的房屋从1~7 户不等,破坏程度小于第一次。火灾是大事,我们相信村志不会遗漏。按此计算,发生火灾的频率大概是10 年一次,其中最严重的一次还是发生在没有高墙封闭的“木构店房”,这说明封火山墙虽然无法杜绝火灾,但是在防止火灾扩散上的效果还是明显的。

就经济状况而言,大体上是商人最好,其次是船工,再次是渔户、排工、手工业者和自耕农,最差的是挑夫和雇工。这种经济上的差异性,在住宅建筑上也得到一定程度的反映。观前村内的4 座“大厝”,建造者都是经商的主力叶姓人。家境较好的商人或船工的住宅,格扇门、格扇窗和厅堂梁架上的装饰也都比较细,外墙面也用了比较多的青砖;位于交埠岭的几十幢住宅,主人大多是贫穷的肩挑汉,它们的建筑质量也要差一些。

不过,总的说来观前村的住宅在外观和内部结构上是相似的。它们都用大卵石做墙基(防洪需要,越靠近河岸的卵石墙基就越高),都以装饰较少的木梁柱做承重结构,都用大面积裸露、少部分贴青砖的高夯土墙做围护结构,都用青板瓦覆盖着进深较大的双坡顶。住宅建筑的差别不大,反映出村民的贫富分化程度不明显。

贫富分化不明显,可能跟村民们所从事的行业有关。跑船和撑竹排都属于体力劳动,俗话说“世间三样苦,开船打铁磨豆腐”,依靠这样的体力活,收入可能比种地好一些,但是要发财也很难。跑船还随时面临比较大的风险,遇到触礁或疾浪,轻则毁船,重则丧命。开店的收入也比种地高,风险又比跑船小,但是从观前码头的店铺数量和街道长度看,这里的贸易量是不大的,产生不了大财主。中国人还有遗产均分的传统,实力稍微强一点的商家,比如建造了4 座大厝的叶姓商人,等到下一代均分家产之后,跟普通人家也就相差无几了。

5 观前村的公共建筑

祠堂和大部分的庙宇是观前村内质量最好的一批建筑,它们也体现了观前村高于一般农业村落的经济实力。祠堂有4 座,即周、张、谢、叶四大姓氏的宗祠。庙宇有6 座8),即关帝庙、妈祖庙、水吉庙、水东社、老水东社和观音阁,其中前4 座的规模都比较大,建造质量也比较高。祠堂和庙宇大多位于位置较高的山坡上,远离水患。

10 观前上坊村叶氏大厝沿河平面

11 观前上坊村叶氏大厝沿河立面

12 观前村祠堂、庙宇分布图(绘图:罗德胤)

13 观前叶氏宗祠平面

14 观前叶氏宗祠纵剖面

叶氏宗祠位于上坊村和中坊村交界的山坡上,坐西北朝东南,占地面积约730m2,由上堂、中堂、下堂、戏台与看楼等部分构成。其中中堂占地面积近300m2,适合举行公共集会。根据清同治九年(1870)版《南浦眉山叶氏宗谱》记载,该祠堂建于道光二年(1822)[5]。张氏宗祠位于中坊村西侧的山坡上,占地面积约680m2。据撰写于1849年、1931 年版的《观前张氏宗谱》卷一《重建张氏宗祠启》记载,该祠堂始建于明万历初年,重修于清康熙五十六年(1717)[6]。《宗祠启》里配有一张“祠堂图”,从中可见看它的建筑布局与叶氏宗祠相似。1950 年代初,张氏宗祠在保留主体构架的基础上,被改造成了小学。周氏宗祠位于中坊村祠堂弄的北侧,坐北朝南,已于1985 年被拆除。谢氏宗祠位于下坊村的南头,这里虽然临近河岸,但却是一个地势比较高的位置。谢氏宗祠于1962年被烧毁。根据老人们回忆,这两座祠堂的建筑布局也都与叶氏宗祠类似。

为了保证宗族集体活动正常开展,每个祠堂都有田地、山场或店铺等形式的祀产,称为“清明田”或“清明店”,因为清明节是祭祖的日子。浮桥亭北面的7 间吊脚楼店铺,就是叶氏宗祠的清明店,由叶家4 个房派轮值管理。

观前村内的6 座庙宇中,关帝庙位于中坊村的半街上,占地约500m2,1954 年改建为粮仓,只有大门和正面外墙是原有的。观音阁位于村西面,今观前小学一带,是一座很小的庙宇。水东社是祭祀社神的庙宇,社神即土地神。观前有两座水东社,一座位于上坊村内,一座位于南浦溪东岸的南侧。南浦溪东岸的水东社,也被称为“老社”,坐东南朝西北,规模较小,占地面积只有200m2左右,建筑也很朴素,双坡顶、夯土墙,几乎没有装饰。按照一些老人的说法,老社是“自打观前有人烟以来就有它了”。上坊村内的水东社,根据其大门匾额题记,建于清乾隆壬寅年(1782),坐东北朝西南,占地约450m2,包括西侧主院和东侧厨房两部分,主院的大门有很好的砖雕。老社的位置正好是观前东南方的出水口,在风水上起到“关锁水口”的作用。社神的地位比较低,但是他对早期定居者具有重要的象征意义。修建社庙,代表着受到了土地神的保护,也意味着居民对长久定居有了信心。在南浦溪东南侧建一座小社庙,是符合早期定居者的思想观念的。不过,观前的主要聚居地在西岸,去东岸的社庙总归不是那么方便,当观前的人口规模和经济实力发展到一定阶段后,村民干脆就在西岸也建了一座社庙。这座社庙沿用了“水东社”的名称,但规模要大得多,还有戏台,能满足集会和演戏的需求。而东岸老社 “关锁水口”的作用不能丢,所以建筑不能拆,祭祀活动也要保持不断。

15 观前水东社一层平面

16 观前水东社正立面

17-19 叶氏宗祠内景

观前村有两座水神庙,分别是位于村北头的天后宫和位于村西南角的水吉庙。根据《观前村志(稿)》,天后宫曾经是观前村规模最大的庙宇,1958 大炼钢铁时改为炼铸厂,1963 年被捣毁。现在的天后宫是近年重建的。天后宫里供奉的林默娘,民间尊称“妈祖娘娘”,原先是航海者的保护神,后演化为福建人的保护神。在闽江及其支流上从事航运业的船工和排工们,尤其信仰妈祖神。水吉庙,建筑面积500m2,有3 个门道,中门书“水吉大庙”;正殿供张巡神位,匾额书“水吉灵侯”,两边供几尊小神像;庭内有桂花树一棵;庙内曾设下坊村队部,原建筑于1970 年被捣毁[7]。张巡是唐朝人,在安史之乱中因死守睢阳(今河南商丘)而殉唐,成为官方祀典中代表忠义之神,后来又因清王朝加封为“显佑安澜之神”而演化成水神,兼有防疫、禳灾、驱魔等多项神职。

一村供奉两位水神,而且各自有一座规模不小的专享庙宇,这也说明观前村和“水”之间的关系非常密切。妈祖是福建莆田人,她在观前村扮演的是“职业保护神”的角色,保护着所有来往、路过观前码头的船工和排工。而家在山西、死守睢阳的张巡之所以在观前村也享有一庙,则是因为观前居民大多为中原移民的后代。张巡以死殉城的忠君行为,受到了皇帝的嘉奖和儒家士大夫的推崇。在民间,他也得到了相当广泛的崇拜。《旧唐书·忠义传》里形容睢阳城破时与敌军搏斗的张巡“眦裂血流,齿牙皆碎”,而且放出狠话“虽为鬼,誓与贼为厉”[8]。有学者认为,民间根据这些记载就把张巡“演化”成了驱鬼除疫之神,甚或直指为瘟神,其形象为赤发青面、露出四牙的狞恶之相[9]。东南各省气候湿热,在开发初期移民饱受瘴厉之苦,所以张巡这位除疫之神就发挥了大作用。因为作用大,他后来又升级成为移民保护神和地方保护神,尤其是在有张或许姓9)的村落。在观前,张姓就是大姓之一。

祠堂和庙宇不只用来祭祀和崇拜,它们还承载着公共文化功能,尤其表现在演戏和庙会上。观前村内的4 座祠堂和大型庙宇都配有戏台,它们不但在节日祭祀活动中上演戏曲节目,平时也经常有“拦路戏”(即将途经观前码头的戏班“拦截”下来,唱3 天戏之后才让离开)。庙会是一个地域内的居民共同参与的综合性文化活动,以祭祀为基础,兼有经济、社交、集会、娱乐等功能。观前村民经常参加的庙会,一年有8 次,分别是上坊村水东社庙庙会、金斗观庙会、轮藏寺庙会、太平桥观音庙10)庙会、天后宫庙会、关帝庙庙会、下官亭观音庙11)庙会和水吉庙庙会。为数众多的祠堂和庙宇,编织成了一张覆盖观前社会生活的网。

6 结语

观前村因特殊的闽江上游水运而生,这导致它的选址和结构都很不同于一般的农耕型村落。在选址上,闽江上游的季节落差太大,使得竹筏运输业有了生存机会;竹筏的运载量只有1t 左右,远小于船,但是竹筏的吃水也比船要浅得多,在冬季浅水期时比船好用;南浦镇到观前村的这段水路,正好适合吃水浅的竹筏在冬季跑运输,所以在观前村就形成了一个专门在船只和竹筏之间做转运的码头。

这种成因的码头聚落是罕见的,我们常见的情况是在水路和旱路之间做转运的码头。比如,浙江江山的清湖码头,其功能是钱塘江水运转仙霞古道旱路;又比如山西临县的碛口古镇,其功能是黄河水运转吕梁山旱路。观前码头在一个群山环琚、缺少耕地的环境里,不仅存活了下来,还发展成为一个3000 多人的大型聚落。这个聚落里不但有数量众多的、质量比较好的住宅建筑,更有8 座质量相当高而且规模比较大的祠堂和庙宇。可以想象,如果不是货物运载量足够大,是不可能养活这样一个大型聚落的,更不可能建起这么多质量比较好的住宅和公共建筑。同时也可以判断,观前码头的商业发展水平远不及清湖码头和廿八都镇,因为它的店铺数量要少得多,商业街道长度也要短得多,在防洪上受到的关照也少得多。相比于商品交易,船只和竹排组合而成的航运业才是观前人更为主要的收入来源。

在村落结构上,观前村也是围绕航运业而生长起来的。从上下游的方向看,上坊村的村民主要撑竹筏跑上游,下坊村的村民主要撑船跑下游,中坊村的村民则就地经商或从事挑担业,由此形成互相支撑的产业链。再从高低坡的方向看,低处沿溪岸是建造成本较低、便于运输交易但不利于防洪的码头、店铺和凉亭,中部是建造成本较高、受水患较少(但不能完全杜绝)的住宅,高处则是建造成本最高、离水患也最远的祠堂和庙宇这些公共建筑,由此而形成一个在生产、生活和防灾之间达成平衡的、实现最大化利用坡地的山区河畔聚落。

观前村独特的成因和特殊的内部结构,反映出仙霞古道运输业和闽江航运业对沿途聚落、建筑所产生的深刻而复杂的影响。

观前村也丰富了我们对中国乡土建筑的认识。从整体上看,观前是一个杂姓聚居的村落。除了周、张、谢、叶这四大姓氏之外,这里还居住着余、吴、陈、李、梁、罗等30 多个小姓人家,充分反映出它作为转运码头,人员来往频繁、交流密集的特点。但是当我们进到3 个小村的内部时,似乎又回到了中国古代社会最常见的、以单姓血缘家族为主的村落(中坊村略有特殊,早期以谢姓为主,后期加入了叶姓,成为两个姓氏为主的村落)。当然,这里的居民主业不是农耕而是运输和贸易,这又与血缘农耕聚落有着很大差别。

观前村介于单姓与杂姓之间的聚落结构,或许反映了它从血缘往业缘过渡的状态。通常情况下,市场机制会导致贫富分化。这一点在观前村也是有体现的。比如4 座大厝中的3 座都属于经商的叶姓家族;跑船的收入比撑竹筏高,所以下坊村的住宅质量也比上坊村的好一些。在观前村,作为公共建筑的宗祠和庙宇,其地位可以说是凌驾于住宅之上的。宗祠和庙宇的建筑质量要明显好于住宅,选址更是比住宅高——既利于防洪,也对住宅有居高临下的姿态。这或许说明,财富通过源于农耕生产的宗族制度,在聚落内部进行了某种程度的再分配,使得公共的集体资产得到积累和扩大。从这个角度看,观前村为我们研究中国乡土聚落(尤其是商业型乡土聚落)中商业机制和宗法制度之间的互动,提供了一个很好的样本。

20 天官梁上新建的妈祖庙

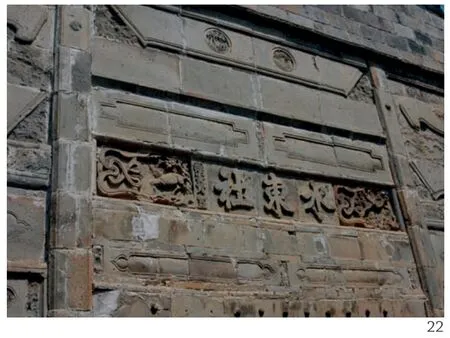

21 老水东社

22 老水东社砖雕大门

23 下坊村安澜亭

注释

1)门前有溪,溪上有桥,名“昭明桥”,为仙霞古道必经之处。据清同治版《江山县志》卷一《桥渡》,该桥创建于宋代,多次重修。

2)根据现在村民贴的神灵牌位,正殿内的神灵有“原始诸佛”、观音(及童男童女)、关羽(及关平、周仓)、地藏、如来、韦陀、魁圣和叶氏凤姑,正殿之外的神灵只有一位,即跨院内的松子娘娘。

3)非本寺僧人在寺内寄居,称为“挂单”。有时佛教信徒来寺内居住一段时间,也称“挂单”。

4)人口与耕地数据得自参考文献[2]。如果算上四周的山、田,观前村的总占地面积约有30km2。

5)从浙江衢州绕道江西铅山县而进入福建的线路,这条路比较平坦,但距离较长。详见参考文献[3]第四章。

6)溪东侧的两个码头,浮桥码头比较重要,另一个不太重要,所以有时候就被村民忽略不计。

7)交埠岭即金山和银山交界处,这里的地面一半是红土(金山脚),一半是白土(银山脚)。当地俗语称:“交埠岭的路,白一半红一半。”

8)下坊村的凉亭内也有供奉有观音塑像,如果把它也算上,那就是7座庙宇。

9)张巡和许远是负责守睢阳并最终殉城的两名将领,并称为“双忠”。很多地方建有双忠庙,祭祀二人。

10)太平桥是位于观前村北面约5km的一座廊桥,其内设龛供观音像。

11)下坊村的下官亭内也设龛供观音像。