太姥散章

2021-08-30张鸿

张鸿

萨公岭

去福建宁德,拍摄霞浦的滩涂,上太姥山实为无意之举,没想到,此地如此之胜景。

朋友邀请上太姥山之时,我想当然地以为是天姥山,就是李白老先生那“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。”这首诗,有多少人烂熟于心。心里没底,赶紧百度,好在没有脱口而出,要不然贻笑大方了。

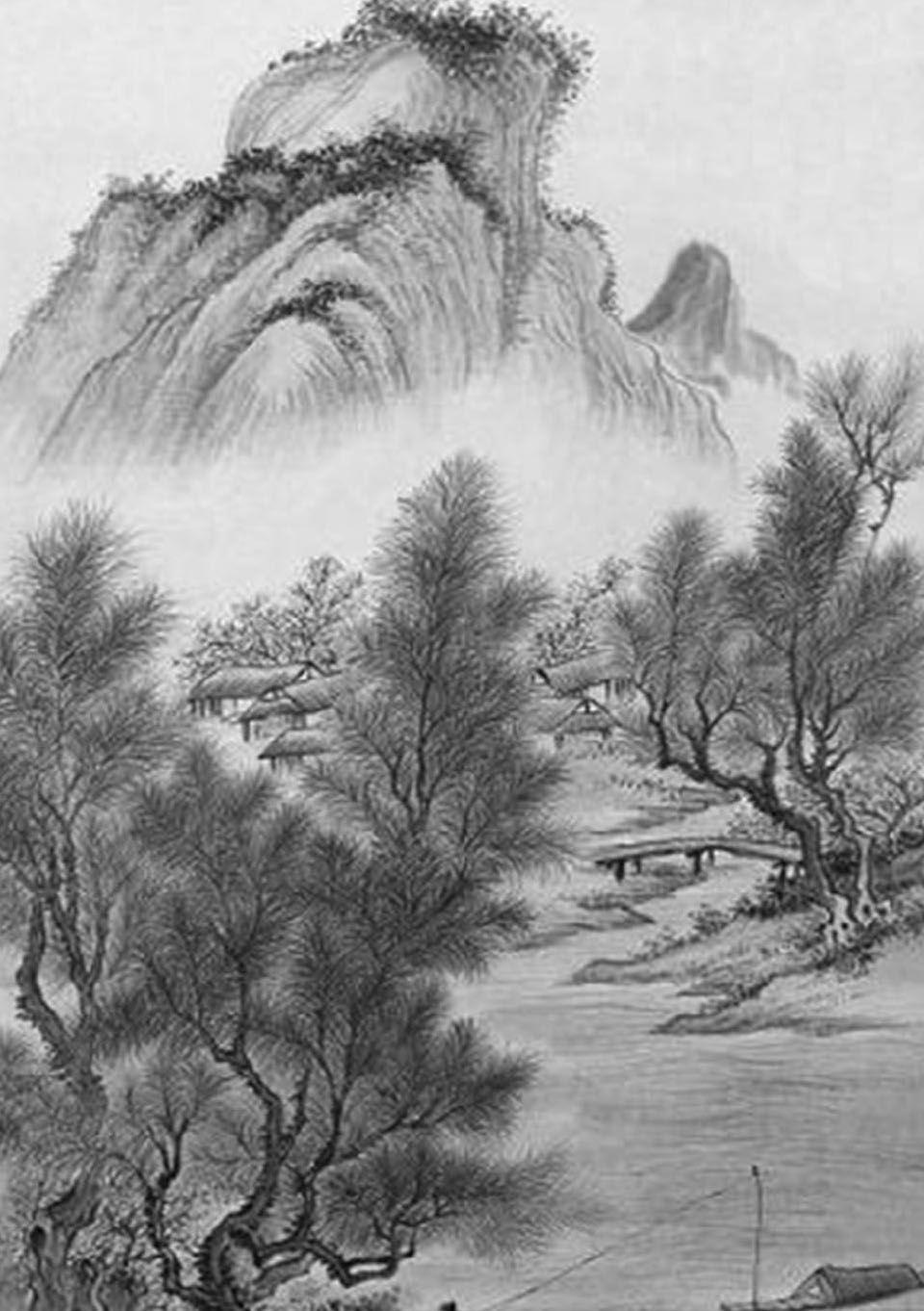

太姥山三面临东海,位于福建宁德的福鼎,说是北望雁荡,其实我感觉它应该与雁荡山是同一个山系,与南雁荡相连,地质构造相同。与雁荡山相比,太姥山多了一些灵秀、幽静,“山前湖水抱烟村,湖外山光隐若存。”(宋·王之道)

从地理位置来看,太姥山北望雁荡,西眺武夷山,三者成鼎足之势,但雁荡、武夷地处通衢,声名远扬,而太姥僻居海隅,知之者鲜。历史是后人写就的,太姥山的传奇也自然如此,说是尧时老母种蓝于山中,逢道士而羽化仙去,到汉武帝时,派遣了侍中东方朔到各地授封天下名山,太母山被封为天下三十六名山之首,并正式改名为太姥山。闽人称太姥、武夷为双绝,浙人视太姥、雁荡为昆仲。那我们就信之。

大自然的造化,云雾、奇石、山洞、变幻的光线给太姥山增添了无尽的隐秘,“随人意所识,万象在胸中”。有关太姥山的传说数不胜数,崖壁上刻着的“萨公岭”三个字引起了我的兴趣,这内里一定有故事。我喜歡人中有景,景中有人的现实存在。

蜿蜒而上的萨公岭长约1500米,是上山的必行之路。萨公即中国近代海军之开创者萨镇冰,福州人。1929年,他70岁时游览太姥山,感觉上山之路陡险崎岖,行人行走不方便也不安全,便募捐经费,倡修这条石级步游道。之后,他也没有再来过。为了纪念他,从此,这一段宽为一人通行的曲折小路,就成为了民国诗人卓剑舟笔下的“雁影白横天际路,日光红涌海门潮”了。

说到萨公镇冰先生,故事就要一直往前回溯。清末时乱世,清军不惜重金置办的“新武器”——海军,船炮是“师夷长技以制夷”,第一批海军人才也是送到海外培养出来的。出生于咸丰九年(1859年)的萨镇冰就是首批海军留学生,他出身于著名的福州萨氏家族。萨氏家族是中国的一个名门望族,来自遥远的西域,元代史籍将他们作色目人,根据色目人的源流,不少学者将萨氏当作回族,但萨氏在元代已经蒙古化。

光绪六年(1880年),萨镇冰从英国学成归国,在“澄庆”舰担任了一年的大副后就到李鸿章在天津创办的北洋水师学堂担任教习,他刻苦、严格、自律,坚守不贪财的立场,他曾说:“人家做船主,都打金镯子送太太戴,我的金镯子是戴在我的船上。”

可惜,清朝的海军强国梦经过甲午海战一役就破碎了,就连好不容易培养出来的一干将领也不得“善终”,朝廷把福建籍的海军将领全部革职遣返。很快,随着西方列强一次次展示何为船坚炮利,清朝终于还是认识到没有海军是万万不行的,于是在戊戌变法之后开始重振海军。萨镇冰被复职启用,被委任为筹备海军大臣和海军提督。

雄心犹在的萨镇冰决定利用自己的所学大展拳脚好好整治海军,对所辖海军进行大刀阔斧地改革,建立起统一的指挥系统,统一官制、旗式、军服、号令,还两度游历欧洲,订购新舰。这是中国近代第一次用比较完整和科学的方式组建和管理海军,大大提高了海军在清朝军队中的地位。

世事的发展由不得萨镇冰控制。1911年10月10日,武昌起义爆发,时任海军提督的萨镇冰奉旨前去布防。起义军民作战勇敢、不怕牺牲以及百姓积极配合的场面,极大地震撼了他,他说:“自从当兵以来,没有见过如此壮烈的场面,可见大清朝廷已经失去民心很久了!”此后,曾是萨镇冰学生的革命军总督黎元洪给他写了三封信策反,虽然萨镇冰在回信中以共和政体不适合中国国情为借口推脱了,但是明确表示了不忍心见到同胞相残,不愿与革命军为敌。是忠于朝廷还是体恤百姓?他在挣扎,很快萨镇冰做出了独自弃舰出走的决定,出走之前他用灯语示知停泊的各军舰:“我去矣,以后军事,尔等各船艇好自为之。”紧接着,他的麾下宣布起义。

萨镇冰的弃舰出走以及他所辖海军的起义对清王朝的打击是一记重锤,这对中国历史的走向也产生了不容忽略的影响。很快,旧王朝结束,新的时代开始。民国时期,萨镇冰出任过海军临时总司令、海军总长以及福建省省长等职。1949年解放前夕,蒋介石邀请他逃往台湾,年届91岁高龄的萨老拒绝了,他留在了大陆走上和中国共产党合作的道路。

美景看在眼里,故事记在心上。这一条小路,与萨镇冰人生所走的路是一致的,虽为曲径但实为通幽,温和、亲民,才是萨公为人处世之原则。

福建著名诗人汤养宗在他的有关太姥山的诗中所写:“天下最有硬度的汉子们,在苍穹下/站成了各自的位置,像在服从/一次集体的命/又毫无知觉地/放弃了作为肉身的念头,一场哗变成之后/变成一种陡峭,成为白云的遗言。”这是天姥山巍峨的山石的写照,也是闽地代有人杰的写照。

绿雪芽

我家先生爱茶、藏茶,我是他的追随者。他所有的茶中,除了熟潽,我独喜欢名为“白牡丹”的白茶,其名雍雅,其味淡雅。

到了白茶之乡福鼎,听着一位位茶人说着茶的故事,白毫银针、白牡丹、寿眉、贡眉,感觉到白茶的学问很深,要透彻了解不易,我就了解白牡丹就够了。茶人张恒峰为我讲解不同的白茶品种:以大叶种为原料的,外形毫心肥壮,叶张肥嫩,呈波纹隆起,芽叶连枝,叶缘垂卷,叶态自然,叶色灰绿,叶脉微红,夹以银白毫心,呈“抱心形”的就是白牡丹。白牡丹冲泡后,汤色杏黄或橙黄清澈,碧绿的叶子衬托着嫩嫩的叶芽,形状优美,还有“红装素裹”之誉。传统采摘标准是春茶第一轮嫩梢采下一芽二叶,芽与二叶的长度基本相等,并要求“三白”,即芽及二叶满披白色茸毛。夏秋茶茶芽较瘦,不采制白牡丹。喝茶,不易,采茶,不易,制茶,更不易。我看着杯中悠然旋转的茶叶儿,轻声问:“为何不叫绿牡丹?”恒峰先生笑了,说道:“我们有绿雪芽。”

当我一路缓行上山、缓行下山,至“一片瓦”禅寺,书写“鸿雪洞”几个大字的旁边还有三个不起眼的人漆红字“绿雪芽”,一棵不大也不起眼的树,据说逾150岁了,哦,绿雪芽是太姥山上的老茶树的名字。相传这原有一棵太姥娘娘手植的福鼎大白茶原始母树绿雪芽,制成茶后用来治病救人,是麻疹圣药,惠及百姓。有一句明末清初的诗人的诗句写道:“太姥声高绿雪芽。”后来老树枯死了,之后生发出了这一棵新树,柏柳乡竹栏头村(今点头镇过笕村竹栏头自然村)的陈焕把此茶移植家中繁育了福鼎大白茶。

山高不过千米的太姥山,有茶则更有名。

大约成书于隋代的《永嘉图经》中曾写道:“永嘉县东三百里有白茶山”,但这东三百里是海,于是出现了“白茶山”之争。在明万历年间陆应阳《广舆记》中记载:“福宁州太姥山出名茶,名绿雪芽”,再经过茶学家、制茶专家陈椽老先生多方考证,“白茶山”首先要有足够数量的白茶树才够资格,太姥山的气候、土壤、日照以及石洞密布的地形最适合茶树的生长,因鸟类及风力传播,从宋代以来山上就密布着茶树,而这棵太姥绿雪芽是比较独特的一棵。于是乎,太姥山就是白茶山。

因为自身的特殊的品质、工艺,还有种种传奇,白茶成了中国茶文化中不可或缺的一部分,成了人们生活中有滋有味的存在,甚至高拔于生活,成了一种精神的指向。不管这茶是“低到尘埃里”,还是直上“庙堂”,它的存在就有它的道理。

在福鼎,小到礼宾侍客,大到婚丧嫁娶、建宅礼佛,甚至做寿墓,都离不开茶,民间还有“茶哥米弟”之说。可以理解,在此地,种茶制茶已然成为老百姓的生存之道,茶业的兴衰直接与茶家的生活相关,于是,对茶敬畏、祈盼、感激,都体现在现实生活中。

居于太姥山上大荒茶業的酒店,闻着茶香,看着那道洁白的茶具,仪式感陡生。我打开茶桌上的野生茶茶罐,手捻茶叶置人茶壶,倒人沸水,茶汤清澈,缓缓人口,清透肺腑。

这茶,一年茶,三年药,七年宝,它是太姥山的气息,福鼎的魂爽。

澎海

多年前,我行走至江西铅山的鹅湖书院,将我头脑中模糊的有关朱熹的点点滴滴,一步步地落到实处。

宋朝建炎四年(1130年)九月十五日,朱熹出生于福建剑州尤溪县城水南郑义斋馆舍(今南溪书院)。13岁时其父身故前将朱熹托付给好友刘子羽,并请刘子羽的弟弟刘子犟教养。尤溪往西北,穿过武夷山,就进入了江西境内,第一站就到了铅山。铅山石塘祝可久与朱熹的义父刘子羽、老师刘子晕是郎舅关系,于是,朱熹跟着老师常常行走于闽赣两地,束发之年,他在铅山的石塘读书,他的字号“元晦”是在石塘读书时老师刘子翚给取的。意为:树木的根深藏土中,春天枝叶就会越繁茂;人内涵越深厚,其精神越清爽,内心也越强大。中年后,朱熹觉得“元”太大,便谦虚地改为“仲晦”。后因守制时在母庐墓建了一间书房,又号“晦庵”。晚年,自称为“晦翁”。

朱子几十年的生涯,也任职过一些地方官,但主要精力是用于研究儒学,完成了儒学的复兴,成为孔子、孟子之后中国伟大的思想家,是新儒学(又称理学、道学)的集大成者。历史学家钱穆先生认为,在中国历史上,前古有孔子,近古有朱子,此两人,皆在中国学术思想史及中国文化史上发出莫大声光,留下莫大影响。在宋宁宗庆元初年(1195年),南宋朝廷内部党同伐异的斗争不断升级,权相韩侂胄为了打击政敌,发动了反对道学的斗争,称道学为“伪学”,对朱熹等人进行打击,并逐渐演变为重大政治事件,史称“庆元党禁”,当然韩侂胄也是一个颇有争议的历史人物。66岁的朱熹被削去所有职务,回到了他的福建老家避难。回到老家的朱熹一刻也没有闲着,辗转闽赣两地,讲学会友。庆元三年(1197年),他经顺昌、南剑州、古田、寿宁,来到地处闽东的长溪县,就现在的霞浦长溪。听闻老师来到长溪,同样因为“党禁”之祸避在老家的学生杨楫专程到长溪赤岸迎接老师到了福鼎潋村自己的家中,并在杨家祠堂设书院请朱熹讲学,杨氏在当地是一个大家族,朱熹在此安心度过了大半年时间。福鼎因为朱熹的到来,便有了两处风雅之所——石湖书院和一览轩。嘉庆《福鼎县志》云:“自朱子流寓讲学以来,(福鼎)名儒辈出,民愿俗淳,忠孝节义史不绝书,理学文苑后先辉映,允称海滨邹鲁。”

再大的伟人也要有生活,就如苏轼,纯然是一个文学家、艺术家、生活家,而身为思想家、哲学家的朱子同样也是一个艺术美学家、生活美学家,在福鼎当然会留下生活的细节点滴让百姓铭记。

福鼎有一道经典老菜叫“澎海”,可不要想当然地以为这是一片海或是一个地名,这菜名相传就是朱熹命名。话说朱熹在福鼎避难期间,经常和杨楫、高松等穿梭于太姥山区的潋村、桐山及黄岐等地,夏日的一天,他来到了海边黄岐,由于道路崎岖不平,走起路来特别费劲。朱熹年事已高,再经一天奔波,已经筋疲力尽,虽然饥饿难耐,但是什么都吃不进去。此时弟子高松建议说:“何不煮一碗鱼汤给先生充饥?”但由于正是台风季节,数日来海上风大浪高,未能出海作业,家中没有活鲜,仅剩下一小块黄鱼肉。女主人就用这一小块鱼肉,切成丁,加上鸡蛋清,勾上芡,煮了一碗羹汤。说来也怪,朱熹食用了这碗热气腾腾、看似海浪翻滚的鱼羹后心旷神怡。面对大海,一阵风来,他心潮像海浪一样澎湃,连续写下两个“澎湃”,而第三个却写成“澎海”。“澎海”就成了这碗羹的名字。

几百年来,在福鼎,澎海这道羹不但被保留了下来,而且越来越讲究,除了可使用各种普通鱼类外,还有较为贵重的鱼翅、鱼唇、海参、螃蟹肉、干贝等。澎海成为福鼎的一道经典美食,凡是婚宴、寿宴、乔迁酒等各类宴席上都要上澎海,而且往往是第一道。正如福鼎人对太姥山、对白茶的感激一样,“澎海”凝聚了对朱子的纪念与感怀。

我们想想,朱熹在遭受迫害之时,于海边的一个小渔村,端着一碗好不容易煮好的鱼羹,他内心是一种什么样的情感?为何心潮澎湃?也许,我们就能理解这所有一切了。

“澎海”究竟是不是朱子所命名,不重要,重要的是福鼎人的真诚与朴实、宽怀与感恩,这是美好人性的根本。这不光令几百年前的朱子心潮澎湃,也让如今的我们心怀感念。

责任编辑:蒋建伟

美术插图:顾麟士