北京市第二次全国地名普查档案利用探析

2021-08-30史悦

史悦

摘要:文章开发过程中系统梳理了地名普查档案的基本情况、主要特点和开发过程中存在的问题,并结合北京市第二次全国地名普查工作的实际,对地名普查档案的开发路径进行了思考,认为应做好三个方面的工作:筛选、加工,编纂地名图、录、典、志;贴合利用者需求,注重开发的实效性;应用互联网技术,拓展宣传方式。

关键词:地名普查档案 开发利用 特点 问题 路径

地名普查档案记录着重要的地理人文信息和社会公共信息,既在城市建设发展中发挥着关键作用,又与人们日常生产生活、寻址找路息息相关。开展地名普查档案管理工作,开发利用好普查成果,对于充分发挥档案作用、改善地名规划管理与城市建设、保障市民日常生活、提升公共服务水平等都有着重要的意义。为进一步推进做好地名普查档案工作,本文结合地名普查的工作实际,对地名普查档案的开发利用进行了一点思考。

一、地名普查档案的基本情况与主要特点

(一)基本情况

2014年12月,为全面掌握北京市的地名现状,摸清地名资源情况,按照国务院第二次全国地名普查领导小组的统一部署,北京市成立了第二次全国地名普查领导小组办公室(以下简称“市地名普查办”),印发了《北京市开展第二次全国地名普查工作实施方案》[1],开展全市第二次全国地名普查工作,主要内容包括查清地名基本情况等8项任务。2018年,北京市基本完成了地名普查工作。

为保障地名普查档案的齐全完整、规范有序,在《第二次全国地名普查档案管理办法》[2]印发后,市规划国土委(现为市规划自然资源委)、市档案局印发了《关于北京市实施〈第二次全国地名普查档案管理办法〉的意见》,明确了档案的归档范围、整理方法、验收、移交等要求。其中,明确指出地名普查档案是北京市各级地名普查办在第二次全国地名普查业务工作过程中形成的具有保存价值的文字、图表、声像、电子及实物等不同形式和载体的记录。主要包括业务成果类、文书类、声像类、实物类、电子类共5类。其中,业务成果类档案数量最多,在开发利用时,也最能凸显地名普查档案的特点。

(二)主要特点

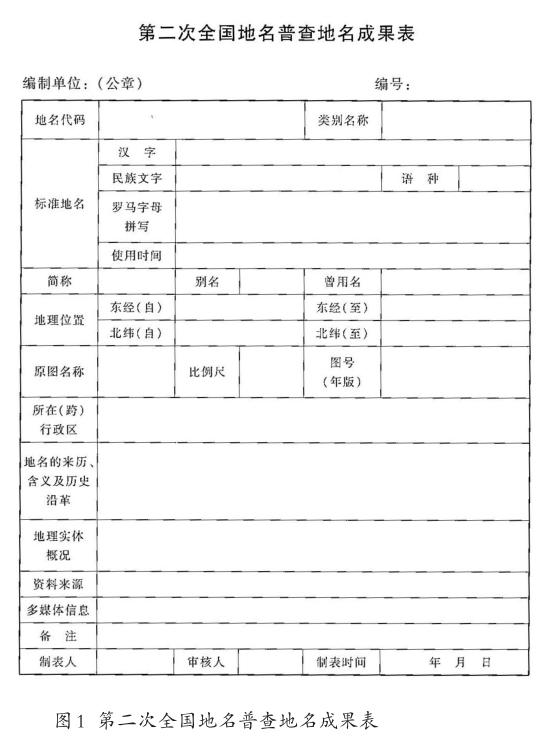

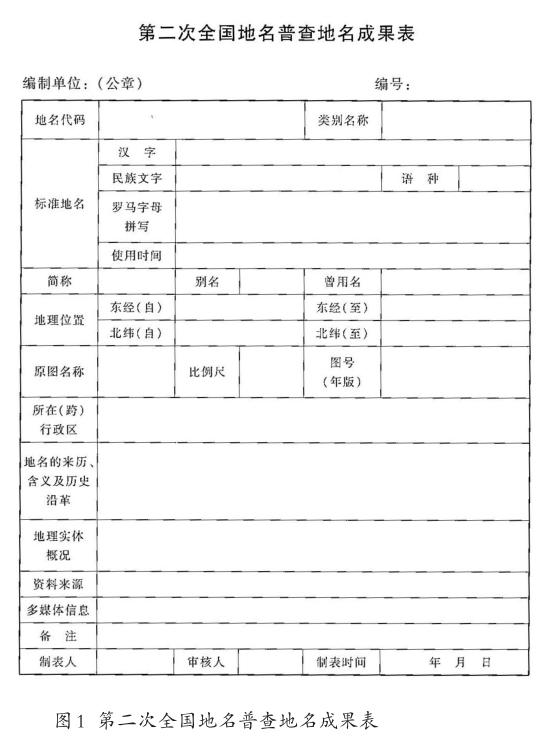

1.记载地域历史文化信息。據统计,此次地名普查,全市共采集到74万余条地名信息,形成了6T的地名数据库。每一条地名信息形成一张地名成果表。这些归档后的成果表,就属于业务成果类档案。以第二次全国地名普查地名成果表为例(见图1),除了名称、地理位置等基本要素外,表内还含有“地名的来历、含义及历史沿革”和地名的使用时间(老地名/现今地名)等重要信息。将地名成果表按照以地名为单位进行组卷,以一地名为一卷的方法进行组卷、归档形成档案。这些档案成为城市发展的重要见证,反映着该地久远的历史变迁。例如,通州区漷县镇的普查档案就反映着该地的历史文化信息。地名“漷”字,来自辽代,当时契丹贵族在此游猎因而设置漷阴县。“漷”字意为“水绕城郭”,体现了历史上湖泊遍布的自然环境。金代仍称作漷阴县,元代改为漷州,既是游猎之地,也是漕运要地。[3]可见,一条短短的地名信息中容纳着深广的地域特色,一份普查档案反映出厚重的历史文化。

2.为城市规划工作提供重要依据。如北京市西城区向阳胡同就是一例。向阳胡同位于闹市口大街,长225米,属金融街街道办事处。因为胡同位于奋斗小学附近,当地建议以“奋斗胡同”为其命名。经查阅档案,地名专家提出,该地区原存历史地名“朝阳胡同”,建议恢复。后市规划国土委地名处和当地街道办考虑到“朝阳”二字与朝阳区重名,易引起误解。后又从档案中发现,在距离这条路不远处,曾有一条于1965年命名、在2000年前后消失的“向阳胡同”,可取其朝气蓬勃之意,于是将这一老胡同名在附近恢复。最终,这一意见被采纳,2018年“向阳胡同”重新登上了路牌。正是地名普查档案中独有的“历史沿革”这一基本要素,清晰地反映出该地区地名的历史脉络,为档案的有效利用和城市规划工作奠定了坚实的基础。

二、地名普查档案开发过程中存在的问题

(一)档案史料的开发要求尚需明确

20世纪80年代,北京市开展第一次全国地名普查时形成了第一次地名普查档案,包括地图、街巷地名核调表、地名卡片、考证资料、索引、地名录、照片等。档案由图、表、文、卡四种主要形式组成。[4]普查档案分类众多,涵盖较广,但真正将普查档案进行分类、选删、形成优势资源并进行开发的要求尚不明确。根据图1可知,档案的内容并非全部都适合开发,如地理位置(经纬度)这一要素,就不能公开。更重要的是,开发的目的是为了满足社会公众的不同需求(寻址找路、了解地名历史文化、专业研究等),不是将档案直接面向社会公众,而是要进行筛选、加工后,保留其中重要的内容,再进行开发利用。

(二)档案编研与开发利用脱节

在第一次全国地名普查结束后,档案编研工作取得了一定成果。但普遍存在的问题是档案编研尚未从利用者角度出发,未能考虑利用者的实际需求,没有做到有针对性地调查研究,“为编研而编研”“编而无研”“编而少研”[5]现象屡屡产生,档案编研与开发利用脱节。有一部分编研选题局限于传统编研形式,比如,原始材料的简单罗列,编研成果不能紧紧围绕现实,成果千篇一律等,这都导致利用率偏低,难以满足利用者需求,档案史料的珍贵价值也未能充分发挥。

(三)宣传方式较为单一

在第一次地名普查工作完成后,迫于时代发展的局限,互联网尚未普及,后续宣传方式较为单一,大多属于少数专业人员之间的学术交流或出版相应的学术著作。有研究表明,从1993年到2004年间,权威学术刊物上关于北京地名的文章也只有15篇,12年之内平均每年1.2篇,其中有5个年份为0篇。[6]尽管这个统计并非全貌,但足以窥见在宣传手段较为闭塞的年代,开发利用很少对社会公众产生影响。

三、地名普查档案的开发路径

地名普查档案开发路径形式多样,如基于档案的特点和存在的问题,深入挖掘档案中蕴含的历史文化内涵,出版地名图、录、典、志及相关工具书;针对利用者需求,选取、提炼档案内容,大力开展档案编研;探索传统利用方式与现代科技信息技术的结合,拍摄短视频、宣传片等,具体而言有如下几个方面:

(一)做好筛选、加工,编纂地名图、录、典、志

编纂图、录、典、志,能够真实反映出档案的原貌,又能够成为人们准确了解地名情况、获取地名信息的方式,是利用普查档案的直接途径。本着存真求实、述而不论的原则,北京市对第二次全国地名普查档案进行筛选、加工,有序地推进了地名图、录、典、志的编纂出版工作。如地名词典的编纂,是在制定总体设计的基础上,按照编纂细则的要求,经过采词、撰写释文、词目排序等各项程序,完成严格的编辑加工后,再出版发行。就普查成果来看,只有部分普查档案史料作为地名词典的基本素材。为保证成果质量,地名词典的原始资料来源于多方面,许多普查中未能掌握的情况与资料,是通过其他途径获得的。目前,北京市地名普查办已配合出版《中华人民共和国标准地名词典》(第一卷),出版《北京市标准地名志》;编制完成了各区地名志,北京市标准地名图集、北京标准地名系列挂图、北京历史地图集和其他地名图(集);编制完成了《北京市标准地名录》,并编写了多个分卷。通过编纂和出版,向社会及时提供了权威、准确的信息资源和史料。

(二)贴合利用者需求,注重开发的实效性

第二次全国地名普查档案编研工作,将档案内容按照一定主题进行分类、提炼精华后,根据利用者的需求,有的放矢,更加注重编研选题的实效性。通过对档案信息进行采集、分析、加工、编辑和印刷出版,可以更好地向社会提供档案二次文献,使利用者能够高效、直接地获取专题信息。

2017年,北京市档案局(馆)立足于馆藏档案资料,推出了《档案中的北京地名变迁》一书,这是开展档案编研工作的一次重要实践。此书编排体例以时间为轴,选取了1913年至1981年等不同历史时期北京市有代表性的地名档案,每一段历史时期按史料、照片、地图的顺序排列,首次尝试用不同类型的档案信息互相印证,通過北京城区著名大街的老照片,不同时期城区的地图等档案史料,来反映北京街巷道路地名的历史变迁,为众多研究者开展地名研究工作提供了有力的史料支撑。[7]

北京市城建档案馆梳理了北京市第二次全国地名普查档案,结合利用者需求,通过查阅档案,充分挖掘,分类选取了具有代表性的山川河湖地名档案,辅以现状照片,编纂成册,2017年形成了《普查档案中的北京——第二次全国地名普查成果转化之山川地名篇》(内部交流刊物),已成为市、区地名主管部门开展工作的重要参考。

(三)应用互联网技术,拓展宣传方式

第二次全国地名普查档案开发的新途径之一是利用声像、实物类档案,与新媒体技术相结合,拍摄地名短视频、宣传片,并通过互联网进行宣传推广。[8]

2018年,北京市地名普查办与光明网合作拍摄了《五道营的前世今生》《舒了的胡同人生》等地名短视频、宣传片等12部。在实际拍摄阶段,北京市城建档案馆提供了五道营胡同的历史街片等馆藏声像档案,为体现该地区从昔日的戍兵之地演变成为北京特色胡同的变迁过程提供了佐证。西城区档案馆则协助请来市民舒了先生的家人进行口述采访,同时还提供了当年舒了先生测量胡同的仪器、工具及30幅手绘京城胡同全图等档案资料,为讲述舒了先生几十年间以脚步丈量胡同,一笔一画记录京城胡同全貌的故事提供了大量第一手素材。将丰富的声像、实物档案加工拍摄成短视频及宣传片后,利用互联网平台进行全网发布。2018年,视频在光明网专题页面进行展示,并通过官方微博、微信、今日头条、哔哩哔哩等众多网络平台进行广泛推广,视频累计播放量达203万。其中,《五道营的前世今生》播放量最高,《舒了的胡同人生》也在民政部主办的“美丽中国·地名寻梦”全国地名文化短视频征集与展播活动中获得二等奖,社会反馈良好。

为继续做好地名普查档案的开发工作,笔者认为还应积极探索开发途径,努力推动相关部门的沟通合作,可应用电子地图、遥感影像、三维仿真等技术手段,深入探索地名图、录、典、志与互联网的结合,拓展利用“互联网+档案”的技术方式,生动展示地名普查成果,以更准确、便利、迅捷的方式满足信息化时代社会对地名查询、导航服务、保护地名文脉等方面的需求,切实发挥好普查档案的重要作用。

注释及参考文献:

[1]北京市人民政府.北京市人民政府关于印发《北京市开展第二次全国地名普查工作实施方案》的通知[2014- 12- 19].http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zf? wj/zfwj/szfwj/201905/t20190523_72693.html.

[2]民政部、国家档案局.民政部、国家档案局关于印发《第二次全国地名普查档案管理办法》[2016-06-23].http://smzt.gd.gov.cn/gkmlpt/content/2/2157/post_ 2157943.html#1667.

[3]民政部区划地名司.保护与发展:2017全国地名理论征文文集[M].北京:人民出版社,2017:52.

[4]余伟.地名档案工作的现状与完善策略.[J].中国档案,2012(11):62-63.

[5]贾伊花.档案编研工作中存在的问题与对策:以北京市平谷区为例.[J].北京档案,2019(2):42-46.

[6]尹钧科,孙冬虎.北京地名研究[M].北京:北京燕山出版社,2009:13.

[7]王洪波.从幽昧之地到日下春明:地名中北京城市地位的变化.[J].北京档案,2020(1):45-47.

[8]刘晓玲.充分利用第二次地名普查档案资源提升地名档案公共服务能力.[J].中国地名,2019(7):4-5.

作者单位:北京市城市建设档案馆