基于文化自觉的博物馆校本课程开发

2021-08-27王新明

【摘 要】博物馆资源与学校校本课程相结合,是培育社会主义核心价值观的有效途径。博物馆校本课程可以唤起学生的文化兴趣,释放学生的想象力,激发学生的文化创意,构筑学生和文化之间的情感世界,进而实现文化自觉意识提升的目标。基于此,研究者力图厘清课程思路、明晰课程目标、研发课程内容、探索实施策略、呈现多元评价,从而构建一个完整的、体系化的博物馆校本课程体系。

【关键词】文化自觉;博物馆校本课程;汉画像石;课程开发

【作者简介】王新明,高级教师,江苏徐州市学科带头人。

【基金项目】江苏省第13期中小学教学研究课题“基于文化自觉的创意汉画课程研究”(2019JK13-L067)、江苏省教育科学“十三五”规划重点自筹课题“民间乡土美术资源在小学校本课程开发中的运用”(T-b/2018/06)

博物馆资源作为一种可视化的美术课程资源,若能与学校校本课程相结合,可实现美术课程的校本化、特色化,构建体系完整的博物馆校本课程。笔者所在学校徐州市鼓楼小学(以下简称“学校”)以丰富的两汉文化为背景,依托徐州汉画像石资源,开发和实施博物馆校本课程,旨在培养学生传承文化的意愿,增强学生的民族自豪感和文化认同感,进而提升文化自觉的意识,是基于地方独特的历史文化构建的特色课程,既是美术课程的有效延伸和补充,又是学校深层次教育变革的自觉追求,还是国家课程的补充和拓展。

费孝通先生提出:文化自觉是生活在一定文化中的人对其文化有“自知之明”,明白它的来历、形成的过程,所具有的特色和它的发展的趋向[1]。在文化视域下,如何构建系统的博物馆校本课程,唤醒学生文化自觉意识?笔者就此对所在学校的有关经验进行总结与探究,以资广大教师借鉴。

一、课程思路

徐州博物馆拥有汉画像石、汉兵马俑、汉玉、汉陶等丰富的馆藏文物资源。学校充分利用这一得天独厚的文化资源,将博物馆馆藏文物所蕴藏的文化与校本课程相结合,实现美术培育学生社会主义核心价值观的学科价值。博物馆校本课程的开发以美术课程标准的内容和要求为依据,以核心素养为本位,遵循教育学、课程学习和美术学科规律,针对学校的实际需求,着眼于学生个性多样发展的需要,对汉画像石资源进行精选、整合、编排、设计,形成科学又可操作、系统而有效的课程体系。为确保博物馆校本课程建设过程中的整体性和系统性,学校从课程内容及目标、课程实施、课程评价等方面进行整体构建和统筹规划。

1.整体构建,精选内容

在博物馆校本课程建设中,学校组织教师对博物馆课程资源进行选择和组织,整合适合学生学习的汉画像石内容,根据学生身心发展水平和个性成长需要,分低、中、高三个学段由浅入深编排博物馆课程内容,设计学生真正喜欢的博物馆课程内容,组织形式多样的博物馆系列活动。

2.真实场景,感知认同

创设真实场景可以激发学生的学习兴趣,培养学生的自主探究能力。汉画像石凝结着两汉的历史记忆,被视为徐州的文化名片。因此,学校定期设置研学活动,组织学生走进徐州汉画像石艺术馆,拉近学生和文化之间的距离,让学生在真实场景下接触汉画像石。汉画像石中的飞禽走兽、神树灵草、传统故事等内容,能激发学生的好奇心,让学生充分感知悠久的两汉历史,感受两汉文化的博大精深,培养学生对汉文化的认同感。

3.多种课型,激发兴趣

《义务教育美术课程标准(2011年版)》将中小学美术课程划分为欣赏活动、创作活动两个领域,旨在通过欣赏学会审美、学会珍视文化进而影响学生的美术创作。基于博物馆校本课程是美术课程的延伸与拓展的特色課程,学校根据学生年龄特征设计不同课型,将博物馆校本课程分为欣赏课和创作课两类,发展学生的创新意识。欣赏课的开设目的在于通过对汉画像石的欣赏学习,提升学生图像识读和审美判断的综合能力。创作课则注重博物馆课程与学科间的融合,采用寓教于乐的教学方式,发展学生创意实践能力,旨在鼓励学生大胆、自由地进行美术创作,展现自我风格与审美品位。

二、课程内容及目标

在学习汉画像石的过程中,学生可以丰富各种感觉和审美经验,获得对汉画像石学习的持久兴趣,提高自我的文化修养,提升文化自觉意识。基于此,学校从“知识与技能”“过程与方法”“情感、态度和价值观”三个维度出发,将博物馆课程总目标设定为:学生以个人或合作的方式参与汉画像石的欣赏评述、美术表现和探索实践等活动,了解汉画像石艺术语言及其表达的方式和技巧;运用各种工具、材料进行汉画像石的艺术创作,表达对汉画像石的感受和情感,形成文化认同感;学习汉画像石的赏析方法,提高对汉画像石的赏析能力,从文化的角度理解汉画像石。在博物馆校本课程内容的设置上,我们根据徐州博物馆中汉画石像的分类情况,将课程内容大致分为动物类汉画石像、人物类汉画石像和植物类汉画石像三类学习内容,其中,动物类内容最为丰富。学校根据本校学生发展的需求、美术课程的容量以及义务教育美术课程标准总目标的要求,按“欣赏评述”“美术表现”“探索实践”三个学习领域,以低、中、高三个学段为基本框架,分领域进行课程内容与目标的架构。

1.“欣赏评述”课程内容及目标

低年段学生观察力敏锐,想象力丰富,相对而言语言表达能力有所欠缺。因此,这一学段“欣赏评述”课程的学习目标是欣赏动物类汉画像石作品,感受动物的动态造型特点,通过走进博物馆欣赏汉画像石交流想法,能用简短的语言自由表达自己的感受。中年段的学生已经具备一定的自主学习能力,语言表达和模仿能力有所增强。因此,该学段的学习目标是能通过语言、文字等形式描述人物类汉画像石作品的特点,表达对人物的认识和感受,学生可以小组合作学习的方式搜集经典的人物类汉画像石作品,了解相关历史故事,通过多种方式表达认识并进行交流。高年段的学生生理和心理逐渐趋于成熟,在观察事物表象时大多都会有自己的思考。因此,该学段的学习目标是了解植物类汉画像石作品,尝试描绘、分析、解释、评价植物类汉画像石作品的内容、形式,就汉画石像的价值与意义进行合理的判断,并简要阐述自己的理由。在这一学习阶段,学生通过讨论、比较等方式欣赏不同地区的植物类汉画像石作品,运用专业的美术术语表达对植物纹样文化意蕴的深度理解。

2.“美术表现”课程内容及目标

与学前儿童一样,低年段学生依然以玩为中心,处于可爱天真的成长阶段。因此,学校将这一学段学生的“美术表现”课程目标设定为:尝试用纸、黏土等不同材料进行汉画像石拓印,体验拓印的乐趣,通过学校组织的看一看、画一画、做一做等活动,初步认识汉画像石里的动物类形象。中年段学生活力四射,好奇心更强,对美术表现充满强烈的兴趣。因此,学校将该学段的“美术表现”课程目标设定为:初步认识汉画像石的线条、形状、色彩和肌理等造型元素,通过写生、速写、水墨、剪纸、版画等形式表现人物类汉画像石的内容,体验不同画面带来的审美效果,能够运用2~3种以上的方法创作汉画像石立体作品。高年段的学生抽象思维发展很快,眼手脑协调发展。因此,学校将这一学段的“美术表现”课程目标设定为:了解植物类汉画像石作品的基本构图知识;尝试通过写实、抽象、装饰等技巧体现植物类汉画像石作品的内容;发展构思、构图的创作能力,学习用漫画、动画、电脑绘画等创作形式进行汉画像石创作;运用语言、文字对自创作品进行合理的自评、互评。

3.“探索实践”课程内容及目标

根据低年段学生富有创造力,喜欢用不同的方式表现自己的特点,学校将这一学段“探索实践”课程的学习目标设定为:采用造型游戏活动,将汉画像石与语文、音乐等学科内容进行融合,学生通过情境表演或游戏,大胆表达自己的想法和感受。基于中年段学生认知能力逐渐提升,已经能初步观察分析较简单事物的特点,学校将中年段这一学段“探索实践”课程的学习目标设定为:采用造型游戏的方式,将汉画像石有关内容融入语文、音乐、道德与法治等学科课堂,学生可以进行创作,能发表创作感想,在校园微型画展活动的开展中,美化校园环境。随着年龄的增长,高年段学生的观察能力增强,逐步摒弃“我是中心”的观念,能够客观地理解、分析事物,抽象思维进一步发展,创造力明显提升。因此,我们将这一学段“探索实践”课程的学习目标设定为:结合学校和社区活动,进行汉画像石主题创作和展示,体会汉文化与生活的关系;制作文创作品,设计自己的作品集,使用手机、平板电脑制作汉画像石创意视频,通过微信公众号等自媒体进行网络展示和宣传。

三、课程实施策略

博物馆校本课程的实施是一种文化活动,也是富有意义的文化自觉践行过程。针对课程实施要求,我们必须建立完整的课程体系,将学校所有任课教师纳入课程的实施中。

[HJ1.65mm]

一是学校将博物馆校本课程纳入校本必修课程。教师要遵循学生身心发展的规律,根据课程内容难易程度,筛选适合学生的教学内容和教学方式,设计“课中课”环节,精选具有代表性的汉画像石作品,将其做成静态图片或动态视频,在美术、语文等课前三分钟开展品读鉴赏活动,让学生进行感知、评价。

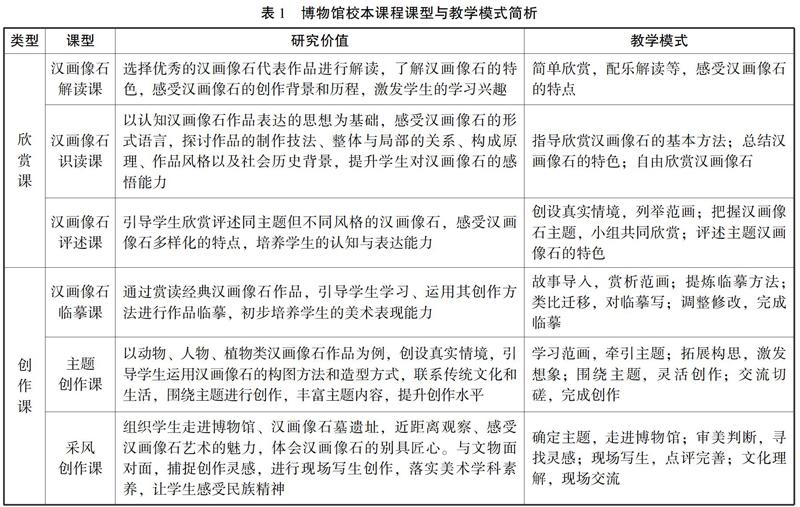

二是根据学生的年龄特征,结合课程内容设计多种课型,发展学生的创新能力。博物馆校本课程学习主要分为欣赏课和创作课两类。欣赏课包括汉画像石解读课、汉画像石识读课、汉画像石评述课三种类型。创作课包括汉画像石临摹课、主题创作课、采风创作课三种类型。针对上述不同课型,我们对其研究价值和教学模式的具体要求进行简析(见表1)。

三是创新课程学习方式。博物馆校本课程要以激发学生学习兴趣为中心,根据汉画像石艺术特征,通过趣味解说、游戏体验、文化创意等方式,增强博物馆校本课程学习的趣味性和互动性。在课程的实施过程中,学校教师通过文创连环画、手绘明信片、制作个性邮票或藏书票等,引导学生利用汉画像石作品资源开展创意活动,探寻多种学习方式,增强课程学习效果。

四是组织开展系列活动。学校分年级开展汉画像石文化创意活动。低年段结合语文课程的学习,开展“讲汉画像石故事”比赛活动,通过讲故事的形式引导学生走进汉画像石,让学生在潜移默化中浸润传统文化。中年段开展“汉画像石研学”活动,学校充分利用博物馆资源,引导学生近距离感受汉文化。高年段开展“创意汉画像石”比赛等活动,以赛促学,让传统文化融入学生的学习和生活。

四、课程评价体系

博物馆校本课程评价是以学生为中心,围绕美术学习的有效性展开的多元化评价。在课程评价体系建设上,学校鼓励采用学生自评、互评、教师评价等评价方式,注重课堂教学与课程评价的协调统一,强化形成性评价和自我评价。

结合博物馆校本课程的特点寻求合适的评价方式,是课程实施过程中的重要环节。因此,依据《义务教育美术课程标准(2011年版)》,为充分发挥评价机制的激励作用,帮助学生树立学习中华优秀传统文化的信心,同时获得反馈信息帮助教师改进、调整教学策略,学校重点聚焦对学生的评价。一是注重美术学习表现的评价。通过考查学生在博物馆校本课程学习过程中的表现,评价其在學习美术的能力、态度、情感和价值观等方面的发展,鼓励学生进行个性化的学习。二是采取多种方式评价美术作业。美术作业是学生课程学习状况的直接体现,是评价课程是否有效实施的重要方面,运用多种形式的评价方法,展开多角度的评价,避免单一化评价标准,培养学生美术学科的迁移能力。

博物馆校本课程是一门不断发展的课程,在课程的实施中需要根据发展性课程评价标准,适时调整博物馆课程设计的量化评价,这包括以下三个方面。一是博物馆课程体系评价,包括课程体系的系统性和完整性、课程目标的多样化等。二是博物馆校本课程的教学内容评价,即要思考:教学内容是否能有效促进学生形成正确的人生观和价值观?是否能够培养学生的自主学习能力和创意实践素养?三是博物馆校本课程的教学设计评价,即评价教师的教学设计是否符合学生身心发展和年龄特征,教学安排是否有效合理,是否能激发学生的深度思维。

博物馆校本课程是面向全体学生,普及中华优秀传统文化的课程。该课程可以唤起学生对传统文化的兴趣,释放学生的想象力,激发学生文化创意的兴趣,引导学生感性地自我表达,进而实现学生文化自觉意识提升的目标。

参考文献:

[1]费孝通.论人类学与文化自觉[M].北京:华夏出版社,2004.

(责任编辑:蒋素利)