红军沟里的长征故事

2021-08-23陈小玮

陈小玮

青海省班玛县是红军长征惟一经过青海的地方。红军的到来不仅把抗日的种子播撒在这里,还把党的民族平等、宗教信仰自由的政策带到了这里。

从青海班玛县城出发,开车沿着玛可河前行不到一个小时,就抵达亚尔堂乡子木达沟的红军沟纪念馆,首先映入眼帘的,便是写有“中国工农红军第二方面军”“中国工农红军第四方面军”字样的红旗雕塑。

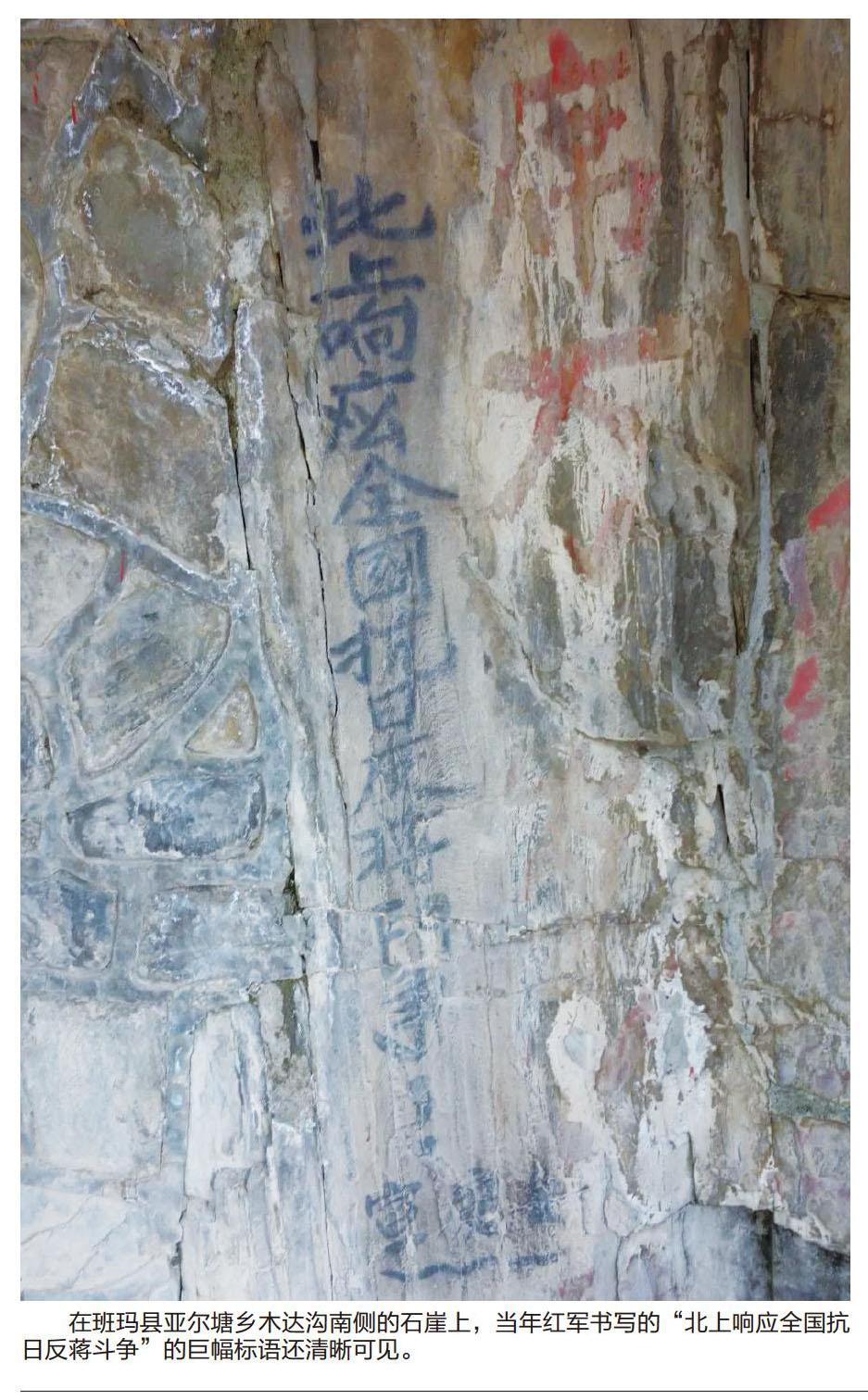

红军沟原名叫子木达沟,1936年7月,中国工农红军长征经过这里,沟内石壁上的标语——“北上响应全国抗日反蒋斗争!安庆宣”字迹依旧清晰。红军离开后,当地群众将子木达沟改名为“红军沟”。

班玛是三江源核心保护区,有青海省最大的原始森林,素有“三江源小江南”之美誉。这里也是红军长征惟一经过青海的地方。1936年7月,红二方面军、红四方面军及红军总部超3万人来到班玛县休整、筹粮和宣传党的民族宗教政策,在县境内停留二十余天,最后取道甘南北上。

这段珍贵历史鲜为人知,直到20世纪80年代才被确认。

长征研究的新突破

很长一个时期,说到红军长征经过的省份都只说了11个省,没有提到青海省。

1984年,原中央黨史资料征集委员会曾向青海省党史工作者下达关于红军长征经过青海果洛的专题研究任务。原青海省委党史资料征集委员会(现称青海省委党史研究室)和中共果洛藏族自治州的党史工作者们根据原中央党史资料征集委员会的要求,不仅走访曾在红二方面军和红四方面军中工作、战斗过的一些老同志,请他们回忆当年途经青海的情景,而且多次到班玛、久治县采访。他们在班玛县亚尔塘乡,看到了木达沟南侧的石崖上当年红军书写的“北上响应全国抗日反蒋斗争”的巨幅标语,还看到了被当地藏族群众称为“红军沟”“红军桥”“红军路”“红军泉”“红军哨所”等地方。也正是在这样的调研基础上,青海省委党史研究室写出了《红军长征经过青海班玛地区有关情况》的调研报告,青海党史学者们也发表了一些研究和考证论文。这些研究成果在全国学术界特别是专事红军长征研究领域产生了一定的反响。红军长征到过青海的结论也开始得到党史界同行的认同。

班玛县是一个信奉喇嘛教的藏族聚居地区,位于青海省果洛藏族自治州的东南部,青藏高原的东南边缘,地处川青两省交界区域,东面与四川省的阿坝县为邻,南部与四川省的壤塘县、色达县相连,西部与果洛州的达日县相邻,北部与果洛州久治县接壤。班玛县是三果洛(上、中、下果洛)的发祥地,是果洛藏族自治州重要的农业区,素有“果洛小江南”的美称。

青海党史研究工作者不仅找到参加长征的红军将领日记里对班玛的记载,还发现了当时的电报,主要是中央军委给红二、四方面军及红军总部的电报,红二、四方面军及红军总部给中央军委的电报,红军总部给二、四方面军的指示电报,二、四方面军给红军总部的电报。还有马步芳给蒋介石的电报。

一张电报翻拍的照片显示:1936年7月8日的电报原文提到“六军今到绒玉已无粮”,“绒玉”即现在班玛县的江日堂、亚尔堂、灯塔三乡的统称。平均海拔3500米以上的班玛县是青藏高原少有的半农半牧区,红军为筹粮取道班玛,有充足理由。

青海军阀马步芳于1936年8月1日给蒋介石的电报中明确提到红军到达青海。遗憾的是,电报内容并没有引起中共党史界和军事史学者们的重视。

周忠瑜是青海民族大学政治学院教授、青海省中共党史学会副会长。经过深入研究这段历史,他认为:红二、四方面军在四川甘孜会师之后分左、中、右三个纵队北上,其中左纵队又分为几部分北进:一是以李先念率领的三十军八十九师和红军骑兵师以及红军总部五局(教育局)为先头部队,是以筹粮和为左纵队探路为目的率先北进部分;二是以朱德、张国焘率领的三十军八十八师、四军十师、十一师、红军总部组成的北上红军中枢部分;三是以红二方面军六军为主的北进部队,这部分中含红三十二军,这支部队曾是四方面军编制,7月5日,奉中央革命军事委员会电令,红三十二军(原红一方面军之第九军团)编入二方面军建制。7月6日六军和红三十二军会合共同北上;四是以贺龙率领的红二方面军总部及二军,于7月11日,从东谷出发北上,这是左纵队中最后一支北进的部队。红军经过班玛的时间是1936年7月3日至26日,共24天。

进入班玛的红军人数超过30000人,理由如下:(1)北上进入青海班玛的红二方面军人数有17000人:二军9000人,六军5300人,加上从红四方面军并入的三十二军2700人左右。这一数字有最原始且最有说服力的依据,我们不能怀疑;(2)其余部队主要是红军总部及红四方面军的三十军八十八师、八十九师、红军骑兵师、红军总部五局、四军十师、十一师。人数不少于15000人,因为仅红三十军人数就在7000人以上,7000人这个数字是徐向前元帅《历史的回顾》中谈到1936年10月红三十军西渡黄河时的数字。四军十师、十一师、骑兵独立师三个师,每师按1500人计为4500人、再加上西北局党校、红军总部、总部五局的人数不少于2000人。所以得出进入青海班玛的红军人数在30000人以上的结论。

从现有搜集到的史料分析,红军长征在青海的路线大体划分为:(1)李先念率领的左纵队先头部队和朱德、张国焘、任弼时率领的红军总部及其部队的行军路线:西倾寺(四川)→鱼托寺(四川)→唐摇沟(青海)→绒玉(青海)→王柔(青海)→丁果(青海)→亚尔堂(青海)→作木沟(青海)→阿坝(四川)。(2)红二方面军军六军、三十二军、二军的行军路线:唐摇沟→西倾寺→鱼托寺→绒玉→王柔→丁果→亚尔堂→作木沟→阿坝。

红军长征经过青海,其主要任务是边行军、边筹粮,向川北阿坝地区挺进。

在青海期间,红军还发生了两场规模较小的遭遇战。

据相关资料记述,红军进入班玛后,马步芳派出属下青南边区保安司令部骑兵第一旅喇平福团赴白玉寺进行防御。7月中下旬,红军轻骑挥戈北上,渡过多柯河进入绒玉。(现江日堂、亚尔堂、灯塔三乡的统称)因地域辽阔又编为两个分队,一队向四地方、木用前进,进至江日堂阿什姜河附近(距红军沟口向东方向38公里处),与喇平福团一个排遭遇发生激战,此战歼灭喇平福团一个排,击退一个增援排。

喇平福为阻挠红军顺利北上,继续率部至亚尔堂(距红军沟口向东方向24公里处)进行防御。北上红军步兵一部在此处与喇团遭遇,激战六七个小时,将喇团击溃。

红军与马家军有过交锋是确实的,班玛当地藏族老人也有这样的回忆:据说红军本来打算是从久治(白玉寺)方向北上,但途中遇到了驻扎在白玉寺马匪(马家军)的阻挠又退回来,后经阿什姜则昂沟方向向四川阿坝走去,期间在作木沟进行了修整。

红军将领日记里的班玛

在中国国家博物馆,有一本张子意将军的日记。

1975年12月,张子意亲手把这本珍藏四十余年的长征日记捐赠给中国革命历史博物馆。

长征途中,张子意将军先后担任过红二军团和红二方面军政治部主任,他的长征日记保存下来的只有1936年7月10日至12月5日的内容,写得非常简单,有时每日仅记一两句话,经过青海的部分则完整保留了下来。他的长征日记是青海省史学界最早看到的红军进入青海的日记,并多次被青海省史学工作者引用。

张子意日记里提到的“绒玉”,便是今天青海果洛藏族自治州班玛县灯塔乡。

红二方面軍第六军军长陈伯钧在日记中写道: “7月13日,行军——由西倾寺经鱼头寺翻两小山下陡坡到绒玉,约百里。7月16日,行军——由绒玉翻两个小坡到王楼,约50里。7月17日,行军——由王楼翻一大山沿河向上游行至哑龚寺,约60里。7月19日,行军——由哑龚寺进沟50里到作木沟露宿。7月20日,行军——由作木沟翻作木岭又翻两小山到无名坡露营,约80里。7月21日,行军——顺河而下约40里再折北到长梁子山,约50里。 ”

这里除了西倾寺、鱼头(托)寺在四川境内,其余地名都在班玛。从陈伯钧的日记内容能了解到红军在班玛境内行军每天都在50里以上,且记载了部队在班玛的行军时间及路线。

军旅书画家、独臂将军左齐在红军过班玛时,曾任红六军团政治部宣传队队长。他在日记中写道:“7月17日,是夜,风雨、冰雹交加,全军人员浑身湿透,寒冷难耐。”可以看出,部队在如此严峻的环境中行军的艰辛。

时任红二方面军副政治委员的关向应将军也在日记中记录了班玛多变的气候给红军将士带来的困扰: “草地里的气候变化无常,时风时雨,时雪时雹,红军指战员深受其苦。 ”“7月19日,六军在作木沟露营,大风大雨、接着下大冰雹,部队人员一夜满身皆湿,寒冷似湖南三九天气。 ”

红军在日记中所写的地名很多都不统一,这是因为很多地名都是音译而来。

红军到班玛,有一项重要任务是筹粮。对于红军缺粮的困境,张子意将军在日记里写道: “十七师、模范师从西倾寺出发后,即大部无粮,沿途亦无补充,尽食野菜、皮革、臭尸,致部队极疲困,减员两师达二百人。 ”

开国少将左齐长征到班玛时,只有二十多岁,任红六军十七师四十九团政治部宣传队队长。他的日记这样记载:七月十三日,行军一百二十里到绒玉,次日在绒玉休息,没有粮食仍以野菜充饥。七月十六日上午出发沿河而上,下午达王楼,全军上下均以野菜充饥。

关向应在日记中也不止一次提到:“各部队还没有找到粮食,全吃野菜。 ”

一支纪律严明的部队

2017年3月29日,中宣部新命名41个全国爱国主义教育示范基地,青海省果洛州班玛县红军沟名列其中,是青海省惟一获此殊荣的红色遗址,填补了青海省无红军长征史主题的全国爱国主义教育示范基地的空白。

班玛红军沟纪念馆位于班玛县城南部39公里处,始建于2015年7月,总投资350万元,占地面积620平方米。

红军沟纪念馆内保存了当年红军途经班玛留下的马鞍、马鞭、马叉子、刀子、勺子、铁锅等许多遗物,其中有红军遗留在班玛的党旗、陶器、弹药、衣物等,并以红军在班玛的历程为脉络,以有关考证和研究成果为依据,紧扣历史背景,形成了主题突出、导向鲜明、内涵丰富的展馆特色,生动再现了红军严明纪律、钢铁意志、艰苦卓绝的精神和民族团结一家亲的情怀。

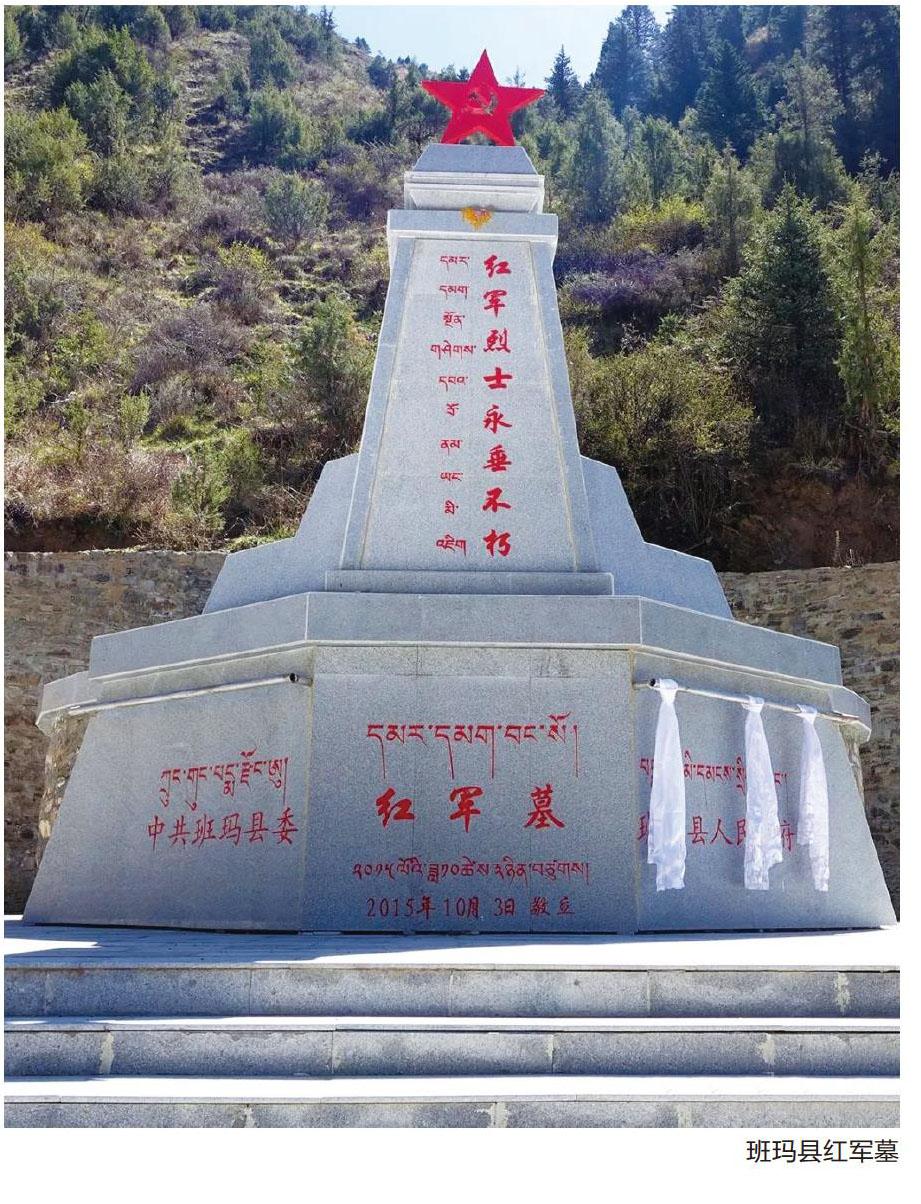

一条红军沟,留有红军亭、红军桥、红军哨以及红军墓等遗迹。

1985年,班玛县政府修建了融汉藏建筑风格于一体的“红军亭”。在红军亭能看到石壁上的标语——“北上响应全国抗日反蒋斗争!安庆宣”。

红军墓原位于班玛县阿什羌寺旁边的山坡上,建于1936年,当时仅为一大土冢,墓堆上有大量的嘛呢石和哈达。2006年8月1日,班玛县政府将“红军墓”迁移到红军沟内,面积20平方米,墓前竖一石碑,上面用汉、藏两种文字镌刻着“红军墓”和“红军烈士永垂不朽”的字样。

在红军刚来到班玛时,藏族群众因不了解情况十分害怕,甚至有些人还躲进了山里。但当他们发现红军在军粮告急的情况下,一直坚持用捡拾牛骨炖汤、采挖野菜等方式充饥,很少向牧民购粮,每夜都露宿草原时,他们对这支吃苦耐劳、纪律严明的队伍改变了态度。

当时的部落头人亚当旦洛在得知红军缺少粮食时,不但自己积极捐出了牛羊、青稞,还发动部落人一起捐献粮食。亚当旦洛向红军捐献粮食的场景被立为塑像,陈列在班玛红军沟纪念馆二楼最显眼的位置。

据当年见过红军的老阿妈昂秀的母亲回忆说,红军来班玛是藏历鼠年,正是豌豆开花结荚的时候,从叶昂沟、水磨沟、王柔沟走来许多灰绑腿的“加岗卡”(因裹着绑腿,腿细,故称细腿汉人),他们没有钻进地里摘豆荚吃,而是挖野菜、捡牛骨头熬汤喝。

亚尔堂乡扎洛村的唐洛老人说,有几个“加岗卡”就住在我家屋檐下,因生火做饭不小心,把墙上的垫木烧着了,当官的加岗卡知道后,训斥了他们,赔了木料,还向我父亲道了歉。

红军沟纪念馆里展示的一口小铜锅,讲述了红军与藏民间的友谊。

小铜锅直径约20厘米,高约10厘米,锅盖有些破损,锅身上面打了三四个补丁,但上面凿刻的字迹仍依稀可见。盖子中间是“百年偕老”四个双钩魏体字,右上篆有“淑芬女士纪维先生结婚纪念”题字,左下是赠送礼品的题记“李镜瀛、胥妤毓、周毓斌合贺”的落款,从磨损后依稀可辨的字迹,能看得出它已历经岁月沧桑。

索多是班玛县灯塔乡班前村有的一位牧民,以在绒玉草原上放牧为生。1936年7月,红军到班玛筹集粮草。见红军纪律严明,对群众秋毫无犯,索多和当地一些牧民一样,邀请红军在自家留宿。红军战士不仅帮索多干活,还忙里偷闲地给他们讲党的政策,教索多写汉字、讲汉语,索多教红军战士怎么拌糌粑,预防高原反应等。红军临走前,看到索多对他们做饭的铜锅非常感兴趣时,借宿的红军战士便把这口铜锅擦干净,送给了索多。

八十年来,索多总会给他的孩子讲述铜锅的故事,并将铜锅传给了儿子求保,叮嘱他好好保存。建红军沟纪念馆时,索多将这口锅捐赠给了纪念馆。

莫巴乡的铁匠公保老人,在红军来班玛的那年夏天,和哥哥去亚尔堂干活,发现一名年轻的红军战士躺在地上。“我们把他背回家,每天喂茶喂饭,过了好多天,他的身体才开始慢慢恢复。后来,他就跟着我们学铁匠活儿,还学会了说藏话。到了第二年春天,他执意要去阿坝找红军,尽管我们想留他多住一段时间,可是他怎么都不答应。临走时,他拿出一把锉刀送给我们,上面刻着一幅图案——一只手捧着一颗红心。1961年,铁匠公保把这把锉刀赠送给人民政府,现存于班玛县红军纪念馆内。

据史料记载和学者多方考证,红军途经班玛,曾向当地寺院和群众借住过房屋,他们尊重藏族的风俗习惯,待人非常和气,给僧俗群众留下深刻的印象。

原亚尔堂僧人夏智华、更尕回忆说:“当时有几个昂加(红色汉人)晚上天冷没有被褥,就把寺院的‘大玛尼卷取下铺在地上当褥子,昂加头领(红军首长)知道后,狠狠批评了他们,并带着他们一同向寺院活佛道歉赔礼。”这件事情一经传开后,当地牧民深受感动。之后,许多牧民主动为红军筹粮,还自愿为红军做向导。

在班玛,红军仅仅停留了不到二十五天,可在当地牧人心里,却留下这样的惆怅:红军走了,村寨空了,村寨空了不心焦,心焦的是红军走了!

家住班前乡岗西村的何世安,是一位在群众救护下幸存下来的红军战士。

进入班玛后,何世安由于年龄小,体弱多病,而且又负重伤,伤口已经化脓生蛆,掉队落在后面。行至班玛县亚尔堂乡阿格东哇村时,他昏倒在一块豌豆地里,被一个叫唐哇觉巴的阿卡(即僧人)发现,背到自己家里,为他冲洗包扎伤口,细心照料,救活了他。病好后,何世安曾多次求助藏族父老,想找红军归队,均因音讯杳无和征途遥远,无法如愿。后来,他师从成南木匠学会了木工手艺,并与班前乡岗西村的藏族姑娘仲拉结婚。

由于何世安长期生活在藏区,他平时总是身着一领光板藏皮袍,脚蹬一双高筒藏靴,举手投足全随了藏俗,讲一口地道流利的班玛藏话,当时群众都不知道他的汉族名字,后来就干脆叫他“红加”(红色汉人)。

“因为生病,我掉队了,但我永远是一名红军战士。”何世安曾经对女儿这样说。

1986年,何世安因病医治无效,在班玛逝世。班玛县红色旅游展览馆里,还保存着何世安曾使用过的木钻、木尺、桌椅等。

在班玛,长征红军休养生息,与当地藏族同胞建立了良好的关系,将共产党的民族平等政策、宗教信仰自由政策带到了这里。

一、坚决执行党的民族平等政策。由于班玛地理位置偏僻,与外界接触较少,藏族群众对红军缺乏了解,再加上种种反动宣传和谣言,藏族群众对红军普遍地怀有一种恐惧甚至仇视的心理,红军要获得广大群众的理解和支持,必须把自己的政治主张和政策传播到广大群众当中,以便筹集粮食,顺利北上,首要的一条就是坚持民族平等,争取民心。

二、贯彻党的民族宗教政策。班玛是一个信奉喇嘛教的藏族聚居地区,宗教活动在群众生活中占有十分重要的位置。因此,红军十分注意贯彻执行宗教信仰自由政策,尊重少数民族的风俗习惯,红军在班玛期间,认真执行“番人信教自由,念经当喇嘛和尚听其自愿”,“不要毁坏喇嘛寺和经书,不要毁坏经书和神像,不要伤害番人的宗教感情”等项规定,红军长征过境后,班玛地区几乎所有的寺院都完好无损。

三、宣传党的民族政策。红军在班玛的二十多天里,坚持以多种形式向群众宣传党的民族政策,党的政治主张。在宣传过程中红军着重向藏族群众宣传北上抗日的战略方针和革命道理。班玛的藏族群众第一次从红军的口中听到了红军、共产党、革命、抗日、救国、民族、解放这样一些名词和革命道理。红军除了口头宣传以外,还印发下了藏族传单,宣传队书写了许多标语,红军书写在亚尔堂乡子木达沟口石壁上的“北上响应全国抗日反蒋斗争”的标语,就是红军积极向藏族群众宣传革命道理的证明。

三色班玛的文旅之路

班玛县是红军长征惟一经过青海的地方,这是其红色标示;班玛拥有青海省最大的原始森林,此乃其绿色标签;班玛拥有深厚的民族民俗文化底蕴,这是其金色招牌。故此,班玛有“三色”之名。

2020年,红军沟景区的参观人数达到3万多人次。2021年,正值建党一百周年,前来参观的人数较去年同期增加不少,仅“五一”前后的預约参观团体就达10个以上。

近年来,班玛县紧紧依托“红军沟”这一宝贵的革命精神财富,精心打造“红色班玛”品牌,先后恢复和修建了红军总部旧址长征桥、红军亭、班玛红军沟长征纪念馆、红军墓、红军桥、红军寨、红二四方面军临时指挥所、红军步兵战斗遗址、红军骑兵战斗遗址、红军沟游客服务中心等基础设施。

1971年,为深切缅怀革命先烈,纪念红军长征胜利三十五周年,班玛县委、县政府在多贡麻乡境内修建了长征桥,以物证史。

2004年,班玛县政府确定“红军沟”为“班玛县爱国主义教育基地”;2012年,“红军沟”被青海省委宣传部命名为青海省爱国主义教育基地;2016年4月,“红军沟”被青海省委党史研究室命名为青海省中共党史教育基地,以传承红色基因,赓续共产党人精神血脉。2016年,“红军沟”被全国红色旅游工作协调小组纳入第三批全国红色旅游经典景区,2017年升级为全国爱国主义教育基地。

2017年8月1日,中国人民解放军建军九十周年当天,青海省班玛红军沟纪念馆开馆。

2020年8月1日,班玛县举行庆祝红军长征胜利八十四周年、建军九十三周年,红军沟迎来一艘红船。红船是根据中共一大会址浙江嘉兴南湖红船的模型,按照1∶1的规格仿造而成,由上海警备区捐资所建。“红船精神”将成为班玛县的又一宝贵精神财富,为班玛县的红色教育、红色旅游和改革发展稳定事业注入新的活力。

班玛县按照“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,依托“红军沟”推出了以“瞻仰一次圣地、吃一顿红军饭、唱一首红军歌、走一趟红军路、读一本红军书、听一堂传统课、扫一次烈士墓、净化一次心灵、挖掘一种内涵、铸就一种精神”为主要内容的“十个一”红色教育系列活动。“红军沟”现已成为全省爱国主义教育和开展主题党日活动的重要基地之一。目前在“红军沟”正式挂牌的中央、省州爱国主义教育、党性教育、实践研修等基地牌子已达65家,“红军沟”成为红色教育体验的“大学堂”。

位于“红军沟”附近的班前村,依托地域优势和地方特色发展乡村旅游,兴办藏家碉楼驿站16家,户年均增收约4000余元,带动吸纳500余名贫困劳动力就地就业。今年,班前村共接待旅游人数9万人次,旅游总收入3103.34万元。

班玛县属三江源核心保护区,有青海省最大的原始森林,是“玛可河国家湿地公园”“全国首批森林康养林场”,素有“三江源小江南”和“绿色班玛”的美誉。精准扶贫开展以来,班玛县依托特殊资源禀赋,按照县域不同的区域功能,做大做强以玛柯河、多柯河两岸原始森林为主的绿色生态旅游,潜心打造大渡河漂流旅游项目,大力发展徒步旅游和美丽乡村旅游点,成功完成大渡河玛柯河流域首次试漂、2020青海班玛传承红色基因重走长征路徒步露营等文体旅游系列活动,旅游接待能力不断增强。

班玛县也是果洛藏文化、格萨尔文化的发祥地,塞蕃古道经过地,历史悠久,古迹众多,文化底蕴深厚。班玛藏戏、格萨尔面具、班玛黑陶等已被列入全国非物质文化遗产名录;班玛县灯塔乡班前村被国务院评为历史文化名村;亚尔堂乡王柔村四百年的纳太土司官寨得到修复,成为班玛乡村旅游的一大看点。以“党建引领+产业园区+龙头企业+扶贫车间+家庭作坊”模式,修建傳统民族手工艺扶贫车间11处,班玛唐卡、黑陶、藏香、银器、石雕、木雕等民间手工艺全部入驻金色文化扶贫产业园,解决就业岗位70余个,在传承和弘扬传统民间手工艺的同时,为带领当地农牧民群众学习一技之长、走文化产业致富之路打下了基础。

班玛县将红色文化与绿色风光、金色人文三种资源有机融合,精心设计旅游精品路线,“三色”文旅牌为班玛经济社会发展注入强大动能。